Модели массовой коммуникации

Скачать 282.5 Kb. Скачать 282.5 Kb.

|

|

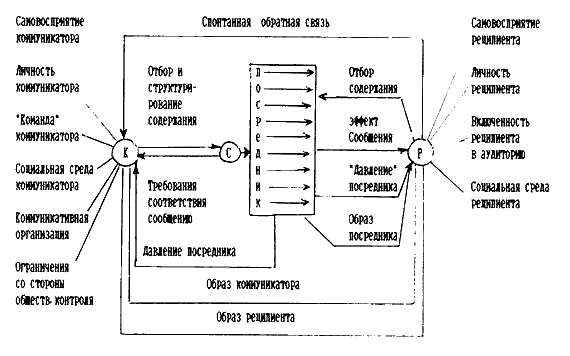

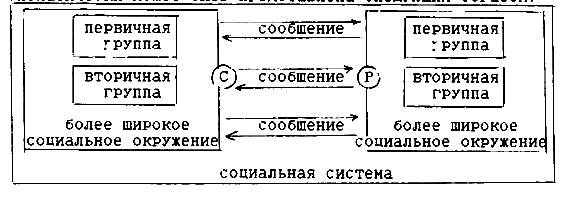

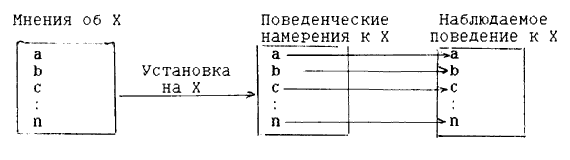

X - любой объект или событие социальной жизни по поводу которого происходит процесс коммуникации с использованием средств массовой коммуникации. А - источник, "пропагандист" определенных идей и позиций, целенаправленно стремящийся сообщить что-то публике относительно Х. С - средства массовой информации или отдельные люди, относящиеся к ним. Подразумевается, что С служит агентом потребностей как А, так и В и приводит их в соответствие, замыкая А и В в свершившуюся коммуникативную ситуацию. В - аудитория. Может представлять собой как отдельных индивидов, группы людей, так и целые социальные системы, обладающие потребностями в информации, ориентации в окружающем мире и т.п. Х' - выбор, сделанный коммуникатором (С) для доступа к каналу, а Х'' - это сообщение, модифицированное средствами массовой коммуникации для передачи аудитории. fBA - обратная связь от аудитории (В) к источнику информации и влияния (А), общий эффект, полученный от свершившегося коммуникативного воздействия. Например, голос избирателя, поданный за политическую партию или приобретение продукта покупателем. fBC - обратная связь от аудитории (В) к организатору и посреднику информационного воздействия. Это может быть как непосредственный контакт - "письма в редакцию", телефонные звонки в студию и т.п., так и исследования аудитории. fCA - обратная связь от коммуникатора к "пропагандисту", она может стимулировать, изменять или отклонять попытку целенаправленной коммуникации от А. X3C и т.д. - наблюдения за событиями Х непосредственно коммуникативной организацией, например, свидетельский отчет репортера. XВ - наблюдения за событиями Х непосредственно аудиторией. Большое положительное значение модели состоит в том, что она обращает внимание на некоторые существенные и характерные аспекты процесса массовой коммуникации. Прежде всего - это несколько стадий селекции сообщений - эксперты или лидеры мнений обращают внимание коммуникаторов на определенные события, журналисты выбирают из них что-то, по их мнению более важное и публике достается уже прилично отсеянная информация, из которой она тоже произведет свой отбор. Модель подразумевает саморегулирующий характер системы, являющийся результатом предполагаемого разнообразия С-ролей. Конкуренция источников информации должна обеспечивать удовлетворение аудитории в релевантных сообщениях. Проводится важное различение коммуникативных действий на целенаправленные и нецеленаправленные. Если А сообщает об Х не преследуя при этом определенной цели, то его сообщение просто становится одним из мнений об Х, т.е., одним из Х. В отличие от действий "пропагандиста", действия коммуникатора, по мнению Уэстли и Маклина, являются, как правило, нецеленаправленными. Подчеркивается важность обратной связи (или ее отсутствия), которая обеспечивает систематический характер взаимоотношений между участниками. Модель допускает связи между элементами как опосредованно, через пропагандистов и коммуникаторов, так и непосредственно. В этом смысле модель наиболее полно описывает коммуникативную ситуацию. Так, члены аудитории могут иметь и прямые связи с "пропагандистами" (например, через участие в одной организации), и собственный опыт взаимодействия с Х (ощущая на себе рост цен, изменение погоды). Одно из преимуществ этой модели состоит в том, что она помогает ставить вопросы для изучения реальных ситуаций массовой коммуникации, и, особенно, для изучения организации взаимодействия источника и средств коммуникации. На примере этой модели удобно рассматривать такие вопросы, как: Насколько отличаются коммуникаторы друг от друга? Какие личностные характеристики отвечают требованиям роли коммуникатора (С-роли)? Какими критериями пользуется коммуникатор в распределении своего внимания к альтернативным средствам массовой коммуникации и объектам, окружающим аудиторию? Насколько адекватно понимаются потребности зрителей (слушателей, читателей)? Как изменяется сообщение под влиянием внешних условий уже в звене источника коммуникативной цепочки? Эти вопросы являются основными в решении многих проблем организации коммуникативного посредничества, все чаще ставятся в многочисленных эмпирических и теоретических работах. Хорошим примером использования модели может послужить предложенный Блюмером в 1970 г. способ анализа взаимоотношений между политиками, телеведущими и избирателями. Ситуация сводится к тому, что политик (А), желает использовать телевидение (С) в привлечении избирателей (В). Ситуация содержит элементы напряжения в связи с ограниченным доступом к аудитории, а также по причине существования потенциального конфликта внутри телеобозревателя, стремящегося угодить публике и испытывающего политическое давление. Напряжение возрастает по мере роста значения телевидения как средства политической борьбы и усиления общественных ожиданий к ТВ как не просто каналу политической информации, но и источнику критики, объективного анализа и защитнику общественных интересов. По этому конфликт обостряется именно в отношениях между А и С. Еще больше этот конфликт усиливается, если система вещания имеет статус "общественной", где возникает столкновение между стремлением коммуникатора к независимости и его вынужденной включенностью в общественные и политические системы. Модель оказывается очень полезной в решении подобных вопросов независимо от течения времени и особенностей политических систем. Несмотря на всю практическую и теоретическую ценность упомянутой модели, остаются также и некоторые проблемы. Прежде всего, с момента своего появления она подразумевала, что система взаимоотношений, как и в оригинальной модели Ньюкома, будет саморегулирующейся и взаимовыгодной для всех ее участников, сбалансирует интересы и коммуникатора и реципиента, даст им свободу действий. В действительности же, взаимоотношения трех главных участников редко бывают сбалансированы и проявляются не только на уровне коммуникации. Как правило, между А и С, а иногда и между С и В существуют также политические взаимоотношения. Поэтому А может иметь некоторую власть над С и почти всегда С в какой-то мере зависит от А-роли в получении информации, без которой он не может функционировать. Второй важный недостаток состоит в том, что модель преувеличенно подчеркивает степень интеграции процесса массовой коммуникации. На самом деле, каждый участник может преследовать цели, которые очень мало соотносятся с целями других участников. Представляется вполне вероятной ситуация, когда авторы создают сообщения без реального желания и необходимости повлиять на аудиторию, коммуникаторы искажают их, преследуя собственные цели, члены аудитории остаются просто пассивными зрителями без особых потребностей, которые должен удовлетворить коммуникатор. В-третьих, модель подразумевает обязательную независимость коммуникатора от общества. Несправедливость этого суждения особенно заметна при рассмотрении позиции коммуникатора в освещении вопросов политических или касающихся общегосударственных интересов. Так, Трэйси [26] указывает на возможность различных форм взаимоотношений между элементами модели с точки зрения независимости ролей друг от друга, и крайняя из таких возможных форм - полное огосударствление систем печати и вещания. В некоторых случаях коммуникатор под давлением законов или других форм принуждения обязан полностью подчиняться воле "пропагандиста" [28;20,25-29]. Большинство коммуникационных моделей и исследований опираются на один, может быть, два фактора, выделяемые авторами в качестве объяснительных принципов, связующих звеньев своих работ. Немецкий исследователь МАЛЕЦКЕ предложил принципиально иную "Схему полей массовой коммуникации", в которой попытался свести воедино многие социально-психологические факторы, оказывающие влияние на коммуникационный процесс. В основе модели - традиционные элементы: коммуникатор (источник), сообщение, посредник и получатель. Однако, между посредником и получателем он поместил новые переменные: "давление", или "принуждение" посредника, образ посредника, имеющийся у получателя, эффект или приобретение нового социального опыта, содержащегося в сообщении и направленного на получателя, селекция содержания сообщения, осуществляемая получателем. Среди наиболее существенных характеристик посредника автор называет следующие: (а) Тип восприятия, требующийся от получателя (чтение, наблюдение за изображением и т.д.); (б) Временные и пространственные пределы доступности получателя; (в) Социальный контекст; (г) Степень отсроченности сообщения о событии от реального времени протекания события (по этому фактору телевизионные сообщения можно разделить, например, на следующие: хроникальные кадры - новости дня - прямой эфир). Образ коммуникационного посредника, существующий у аудитории, формирует соответствующие ожидания к сообщению. Его важными составляющими являются престиж и надежность коммуникатора-посредника. Для получателя информационного сообщения наиболее важными Малецке считает те, которые оказывают непосредственное влияние на сообщение. Собственный образ, самовосприятие, формируют диспозицию к сообщению. Исследования показывают, что человек склонен отвергать информацию, несоответствующую тем ценностям, которые он себе приписывает. Тот факт, что человек с заниженной самооценкой более подвержен убеждению, говорит о том, что большое влияние на восприятие оказывает внутренняя структура личности - Малецке также включает этот фактор в модель. Два последних элемента, относящихся к потребителю информации - это членство данного индивида в определенных группах и его включенность в окружающую социальную среду. Замечено, например, что чем в большей степени человек относит себя к какой-то группе, тем менее вероятен успех влияния на те его ценности, которые соответствуют ценностям группы. Группа оказывает также прямое влияние в случае группового восприятия. Исследование Химмельвейна показывает, что находясь одни, дети переживают драматически развивающиеся сюжеты иначе, чем если бы рядом присутствовали взрослые. В звене коммуникатора (источника информации и влияния) присутствуют многие из тех факторов, которые были упомянуты в отношении аудитории. Это собственный образ коммуникатора, его личностные характеристики, социальная среда. Коммуникатор также испытывает ограничения со стороны требуемой формы сообщений: радио ограничено чисто звуковыми средствами, газетная статья - вербальными, принципиально различного изложения требуют некролог и праздничное поздравление, сюжет новостей должен отвечать целостному образу новостной подборки. Свобода коммуникатора ограничена требованиями соответствия нормам и ценностям его "команды", целям и политике организации, в которой он работает, этике и законодательству. Суммирующее влияние заданных факторов на коммуникатора порождает две зависимые переменные, которые будут определять его влияние на ход коммуникационного процесса: что сообщить и как? Полная схема процесса представлена ниже. Она дополнительно содержит ряд других переменных, к числу которых относятся образы реципиента и коммуникатора в оценке друг друга.  К - коммуникатор, С - сообщение, Р - реципиент Работы в области массовой коммуникации показывают, что коммуникатор всегда ориентируется на определенный образ адресата его сообщений. То обстоятельство, что аудитория массовой коммуникации гетерогенна и анонимна, а обратная связь от нее крайне ограничена, очень мешает эффективности целенаправленного влияния. Единственное решение этой проблемы - систематическое изучение той аудитории, которой адресовано сообщение. В свою очередь, в образе коммуникатора для реципиента наиболее существенным является степень доверия к нему и мера привлекательности для возникновения идентификации. Модель Малецке итожит многолетние социально-психологические исследования в области массовой коммуникации. В ней большое значение придается принципу детерминизма: уникальное сочетание факторов, сложившееся в данный момент в звене коммуникатора, порождает четко (ими) заданное коммуникативное поведение, которое накладывается на ситуацию в звене получателя и влечет закономерные, предсказуемые последствия. Фатальная предопределенность этой цепочки непривычна после рассмотрения предыдущих растяжимых вероятностных моделей, допускающих целый веер последствий и оставляющих право участникам коммуникации поступить вопреки указательным стрелкам схем, регламентирующих их ролевое поведение. Однако, предопределенность (иначе - предсказуемость) - ценнейшее качество модели, позволяющее прогнозировать исход коммуникативной ситуации и управлять ею [19;20,36-40]. Базовые модели коммуникации практически не принимали в расчет те многообразные процессы, которые пронизывают и питают жизнь общества и рядом с которыми процессы массовой коммуникации являются лишь бледным фоном. Чтобы привлечь внимание исследователей к социальной стороне коммуникативного процесса, Джон и Матильда РИЛИ предложили "социологический" подход к изучению массовой коммуникации, ориентированный на анализ процессов, происходящих в аудитории СМК, и имеющий целью рассматривать массовую коммуникацию лишь как одну из многих социальных систем, сосуществующих в современном обществе. Основная идея этого подхода заключается в том, что участники коммуникации включены в многочисленные психологические отношения, которые хотя и не связаны с коммуникацией непосредственно, все же оказывают на нее серьезное, а иногда и решающее влияние. Среди таких психологических отношений важнейшими являются принадлежность индивида к определенным первичным и референтным группам. Первичными группами авторы называют объединенные близкими отношениями группы людей, непосредственным членом которых является индивид. Типичный пример первичной группы - семья. Референтную группу авторы определяют как условный образец, ориентируясь на который индивид формирует свои ценности, установки, поведение. Близкие человеку первичные группы также могут выступать для него носителями норм и являться, таким образом, референтными. В свою очередь, первичные группы выступают частью более широкого социального окружения. В отдельную категорию можно выделить также так называемые "вторичные" группы - политические организации, союзы, объединения и т.д., которые тоже выступают для своих членов носителями норм и ценностей. А поскольку одновременное членство в многочисленных взаимодействующих между собой группах характерно как для индивидов, составляющих аудиторию, так и индивидов, продуцирующих сообщения, полная картина, описывающая многоплановость взаимоотношений между коммуникатором и получателем, схематически может быть представлена следующим образом:  Процесс массовой коммуникации влияет на социальную установку, на взаимоотношения между группами различных уровней, но что еще более важно, он сам испытывает влияние этих взаимоотношений и во многом определяется особенностями той социальной системы, в рамках которой и происходит массовое общение. Как видно, модель просто обращает внимание на важность социальных связей членов коммуникационного процесса, не вдаваясь в детали этих связей и полностью абстрагируясь от других сторон коммуникации. Да и сами авторы определяют свою модель лишь как структурные рамки для социологических исследований массовой коммуникации (которыми, насколько известно, никто из социологов не воспользовался) [21;20,33-35]. МОДЕЛИ ПРОЦЕССА УБЕЖДЕНИЯ Наиболее частыми и щедрыми заказчиками психологических исследований в области массовой коммуникации являются организаторы пропагандистских кампаний, специалисты в области рекламы и коммерческого спроса, поэтому модели убеждения занимают среди коммуникационных моделей самостоятельное и довольно заметное место. Кроме того, коммуникативное сообщение влияет не прямо, а опосредованно через особенности людей. Эксперименты свидетельствуют, что люди, имеющие определенные предубеждения, в ответ на "анти-предубежденческую" пропаганду иногда даже усиливают свои предубеждения. В одном эксперименте испытуемым, имеющим расовые предрассудки, предъявлялась серия карикатур, высмеивающих эти предрассудки. Но большинство испытуемых неправильно растолковали их содержание и искажали смысл до такой степени, чтобы он соответствовал их собственной позиции. Например, после просмотра карикатуры, на которой была изображена женщина, отказывающаяся от переливания крови, т.к. она не "голубая", испытуемая заметила: "Отличная идея! Надо будет предупредить об этом моего врача на тот случай, если мне понадобятся переливания" [6]. Все случаи убеждения имеют два общих момента. Во-первых, убеждение всегда является попыткой социального воздействия и выражает намерение личности или группы модифицировать или произвести некоторое изменение другой личности или группы. Во-вторых, основной способ осуществления этого намерения - коммуникация. Главным отличием убеждения от других форм социального воздействия является акцент на сообщении, содержащем аргументы. Ранние исследования убеждения, например, исследования ХОВЛАНДА в Йельском университете, были преимущественно сосредоточены на сдвиге установок, как основной зависимой переменной этого процесса. Анализ более поздних моделей включал такие переменные, как внимание к сообщению, понимание сообщения, его принятие или отвержение, сохранение в памяти, а также последующее изменение поведения. Еще позднее исследователи стали различать среди целей убеждающего воздействия установки, убеждения, намерения и поведение. Традиционные модели, рассматривающие смену установок, предполагали, что, зная установку человека, можно предсказать как он будет себя вести по отношению к объекту установки в той или иной ситуации. Причем, главным компонентом установки с точки зрения эффективности убеждения является аффективный - симпатия или антипатия к объекту установки [25,81-88]. Установкам научаются. Для организатора коммуникативного воздействия это - бесценное качество. Однако, установки часто не согласуются с реальным поведением. Наиболее известный и яркий пример несоответствия когнитивного и поведенческого компонентов установки - эксперимент, проведенный Лапьером, показавший, что расовые предубеждения хозяев гостиниц, которые Лапьер посещал с двумя студентами-китайцами, отсутствуют в их реальном поведении по отношению к китайцам, но часто проявляются в антипатии на когнитивном уровне. Модель убеждения МАКГУАЙРА. МакГуайр разбил процесс убеждения на пять стадий: внимание, понимание сообщения, его принятие, сохранение и действование, а коммуникативный процесс - на четыре компонента: источник, сообщение, канал, получатель. Согласно МакГуайру, получатель успешно пройдет все эти стадии, если коммуникация оказывает на него (или нее) хоть какой-то эффект. Первым шагом получателя является внимание к сообщению. Сообщение не может быть эффективным без достижения аудитории, расположенной его воспринять. Следующим шагом является понимание аргументов и выводов сообщения. Внимание и понимание, по МакГуайру, относятся к рецептивным факторам коммуникации. Далее следует принятие, или согласие с выводами и рекомендациями сообщения. Это то, что обычно называется сдвигом установок. Большинство лабораторных исследований убеждения останавливается на этом моменте, предполагая, что принятие сообщения (или сдвиг установок) предопределяет соответствующее поведение. Очень часто, однако, получатель бывает неспособен действовать сразу же согласно рекомендациям сообщения. (Можно быть убежденным коммерческим телевидением в покупке особой модели автомобиля, но не иметь возможности сделать это до тех пор, пока не продана старая машина или не взят банковский кредит.) Таким образом, становится необходимым следующий шаг - сохранение сообщения. И, наконец, последний шаг является именно тем, чем интересуются большинство заказчиков - действием, или наблюдаемым поведением. Рекламный агент интересуется не личными предпочтениями потребителя, а действительной покупкой продукта. Заказчик избирательной кампании интересуется не установками избирателей относительно его кандидата, но тем, за кого они на самом деле проголосуют. Хотя, очень часто даже не прямо сформулированное побуждение к действию, содержащееся в убеждающем сообщении, во многом предопределяет это действие уже на стадии принятия. Модель избегает упрощения, обычного для большинства ранних исследований убеждения, ориентированных на сдвиг установки или принятие как на основной эффект коммуникации. Большое внимание в модели МакГуайра уделяется личностным характеристикам реципиентов, оказывающим влияние на различные стадии процесса убеждения. Высокая самооценка, например, дает позитивный эффект на восприятие, но негативный - на принятие информации. Можно ожидать, что получатели с высокой самооценкой будут восприимчивы к убеждающим сообщениям, поскольку они будут уверены в своих исходных позициях. Но они будут более стойкими к принятию (изменению), т.к. они более удовлетворены имеющимися у них установками и поведением. Такое же заключение можно сделать и относительно интеллекта реципиентов. Люди с высоким уровнем интеллекта восприимчивы к сообщениям, поскольку они способны долго концентрировать внимание и хорошо понимать аргументы. В то же время, можно предположить, что они устойчивы к изменению мнений (фактор принятия), т.к. уверены в существующих у них установках и убеждениях. Такой же анализ возможен и для некоторых характеристик сообщения. Сильная апелляция к страху в сообщении может "выключить" аудиторию, но может и, наоборот, привлечь ее, если коммуникатор сможет таким образом заставить аудиторию уделить внимание сообщению. МакГуайр обнаружил, что убеждающее сообщение будет часто оказывать наибольший эффект на реципиентов со средними показателями самооценки и интеллекта. Средний уровень апелляции к страху в сообщении (по сравнению с высоким и низким уровнями апелляции к страху) часто является наиболее эффективным и влечет за собой принятие рекомендаций. Обнаружив подтверждение этой тенденции во влиянии на установки других характеристик сообщения, МакГайр пришел к выводу, что в условиях, когда сообщение по разному влияет на разные стадии убеждения (например, положительно влияет на восприятие: привлекает внимание, и отрицательно - на принятие: получатель отвергает информацию), действует общая закономерность: более подвержены воздействию такого сообщения респонденты со средней выраженностью личностных качеств. Т.о., ступенчатость этой модели в какой-то мере объясняет некоторые противоречивые данные, полученные в ранних исследованиях. Однако, модель МакГуайра не обходится без некоторых недостатков, многие из которых были отмечены самим МакГуайром. Во-первых, она предполагает полностью "рациональную" аудиторию, которая изменит свои установки, только если будет убеждена вескими аргументами. Но человек может "перескочить" стадию понимания и перейти от внимания сразу к принятию, например, если безоговорочно доверяет источнику. Во-вторых, данная модель не учитывает возможности изменения последовательности стадий. Некоторые исследования показывают, что иногда принятие сообщения опережает внимание к нему: так, селективность восприятия предполагает, что иногда "предубежденные" респонденты сначала определяют: примут ли они выводы сообщения, и только затем решают, слушать ли его. И является ли сохранение сообщения обязательным для действования? Исследования в области рекламы доказывают, что некоторые покупатели необязательно помнят рекламное сообщение, но они способны связать разрекламированное качество фирмы и товар, если увидят товар на полке магазина [18]. Модель убеждения ФИШБЕЙНА-АЙЗЕНА. Эти авторы предложили модель определяющую мнения личности как "строительные блоки" процесса убеждения. Убеждение начинается тогда, когда мнения, касающиеся определенного объекта, изменяются. При этом изменение мнений сопровождается сменой установок, затем - возникновением соответствующих намерений и, наконец, - изменением поведения. Как и МакГуайр, в рамках своей модели Фишбейн и Айзен рассматривают людей как "рациональные существа, систематически использующие и обрабатывающие доступную им информацию". Ключом к убеждению, считают они, является снабжение индивида убедительной информацией, обеспечивающей желаемое изменение. Основу модели составляют мнения, установки, намерения и поведенческие реакции человека. Эти элементы связаны причинно-следственной цепочкой:  Мнения, согласно этой модели, представляют собой информацию, которую субъект имеет об объекте. Они связывают этот объект с каким-либо свойством. Например, мнение, что "употребление марихуаны не вредно для здоровья", связывает объект "употребление марихуаны" со свойством "здоровье" отношением "не вредно". Прочность мнения - это воспринимаемая вероятность того, что объект связан со свойством, о котором идет речь. Чем прочнее мнение человека, тем более оно будет устойчиво к изменению. Мнения приобретаются не только из непосредственного опыта взаимодействия с объектом, но, также, и от других людей, групп, организаций, как в непосредственном общении, так и через средства массовой коммуникации. Установка определяется Фишбейном и Айзеном как набор отношений, которые имеет человек к объекту. Единственный компонент установки, с их точки зрения, это оценочный компонент. В то время как мнение отражает знание личности об объекте, установка обобщает ее отношение к нему. Мнения и установки должны быть согласованы между собой. Так, человек, который считает, что "употребление марихуаны не вредно для здоровья", скорее всего, имеет установку "я одобряю легализацию употребления марихуаны". Поведенческие намерения относятся к стремлению личности демонстрировать поведение, соответствующее мнениям и установкам относительно объекта. Сила намерения - вероятность того, что человек будет демонстрировать соответствующее поведение. Однако, существует много различных вариантов поведения, в целом соответствующих данному конкретному мнению или установке. Выбор определенного типа поведения зависит от оценки личностью последствий каждого из них (вероятность вознаграждения-наказания) и от нормативного давления на личность со стороны референтной группы. Человек, по Фишбейну, может иметь несколько мнений об объекте, некоторые из которых будут противоречить друг другу. Эти мнения могут также варьировать по своей прочности. Целостное впечатление, которое складывается из этих мнений об объекте, является информационной основой для соответствующих установок, намерений и поведения. Если мнение связывает объект с положительными свойствами, установка будет позитивной. Если же свойства - отрицательные, то установка будет негативной. Позитивные установки вызывают поведенческие намерения, поддерживающие объект, а негативные установки вызывают избегание объекта. Поведенческие намерения, в свою очередь, будут в целом соответствовать направленности установки. Как и мнения, намерения варьируют по силе (вероятности того, что они будут реализованы). Каждое намерение связано с определенной поведенческой реакцией. Установки и мнения относительно объекта связаны с целостной моделью поведения, а не с отдельными реакциями, поэтому, основываясь на них нельзя предсказать конкретно поведение субъекта. Кроме поведенческих намерений, реальное поведение человека определяется также рядом других факторов, таких, например, как нормативное давление, прогноз последствий желаемого поведения и т.п. Однако, само сведение элементов убеждающей цепочки в единую модель предполагает их тенденцию к взаимному уравновешиванию: человек стремится к тому, чтобы его поведение в целом соответствовало его мнениям, намерениям и установкам. Модель предлагает простой, но эффективный путь убеждения. Чтобы изменить поведение, считают ее авторы, необходимо начать с изменения мнений средствами коммуникации, то есть, предоставить более широкую и аргументированную информацию. Кроме того, в модели представлена убедительная попытка объяснения несоответствия установок и реального поведения [10]. Инструментальная теория убеждения ХОВЛАНДА, ДЖАНИСА и КЕЛЛИ. В 1953 году Ховланд, Джанис и Келли опубликовали книгу "Коммуникация и убеждение" в которой выдвинули программу исследования установок, основывающуюся на инструментальной модели научения. Они определили убеждающую коммуникацию как "процесс, с помощью которого индивид (коммуникатор) распространяет стимулы (обычно вербальные) с целью изменения поведения других индивидов (аудитории)." Одним из основных способов, с помощью которых убеждающая коммуникация вызывает сдвиг установок, авторы Йельской школы, как и Фишбейн, считают изменение соответствующих мнений. Мнения они определяют как вербальные реакции, которые индивид дает в ответ на стимульную ситуацию, содержащую определенные "вопросы". Установки, с их точки зрения, это "такие имплицитные реакции, которые ориентрованы на принятие-отвержение данного объекта, личности или символа". Т.о., мнения или убеждения отражают информацию об объекте, имеющуюся у субъекта. Мнения являются вербальными. Установки - это аффективные реакции человека на объект. Согласно Ховланду, установки могут быть изменены путем изменения мнений (информации), касающихся объекта. Мнения, как и другие свойства личности, имеют тенденцию сохраняться пока человек не подвергнется новому обучающему опыту. Единственный способ с помощью которого можно приобрести новое мнение состоит в том, чтобы подвергнуться воздействию убеждающей коммуникации, аргументированно обосновывающей необходимость принятия нового мнения. Приобретение новых мнений регулируется принципами, равно относящимися к научению различным вербальным и моторным навыкам. Авторы определяют убеждающую коммуникацию как стимул, в котором содержатся вопросы и предлагаются ответы. Например, сообщение, призванное убедить слушателя в недопустимости показа проявлений насилия на телевидении, имплицитно содержит вопрос "Приводит ли демонстрация жестокости на телевидении к агрессии зрителей?" и предполагает положительный ответ. Повествовательная ткань сюжета нацелена не на поиск какого-то неведомого ответа, а на поддержку этого заданного. И как бы ни был замаскирован этот ответ, подлинное убеждающее сообщение всегда его содержит. Человек, которому адресуется это сообщение, сравнивает собственный ответ на вопрос с предлагаемым коммуникатором. Результат сравнения этих двух ответов и решает успех взаимодействия. Главное - подтолкнуть человека к размышлениям как о собственном мнении, так и о предлагаемом, остальное - дело "техники" и мастерства коммуникатора. Обычно, новое мнение, представляемое коммуникатором, отшлифовано и отрепетировано. Чтобы респондент усвоил его, необходимо сначала привлечь его внимание, затем разъяснить мнение, заставить его понять и, таким образом, подготовить к принятию. Усвоение нового мнения, однако, происходит менее успешно при изменении уже сложившегося мнения. В этом случае нужно обеспечить дополнительную мотивацию, способствующую именно принятию, а не отвержению новой информации. Психологическое сопротивление убеждению определяется личностным мировоззрением, групповыми нормами реципиента, его тревожностью, самооценкой, уровнем агрессивности. Сопротивление увеличивается, если реципиент выдвигает контраргументы убеждающему мнению, поэтому в коммуникации с отсроченной обратной связью, например, в телевизионном сообщении, полемика с которым бесполезна, эффективность убеждающего воздействия потенциально выше. Принятие нового мнения, согласно Ховланду, Джанису и Келли, зависит от побуждений, или поддержки, содержащейся в сообщении. Оно также связано с правдоподобием информации и авторитетностью источника, рассматриваемых субъектом на основе его личного опыта и системы ценностей [23,40]. Среди побуждений к принятию - ожидание оказаться правым или неправым. В прошлом человек часто бывал вознагражден за согласие с "правильными" положениями сообщений СМК. Следовательно, он будет заинтересован принять точку зрения коммуникатора по данному вопросу. Один из способов такого принятия заключается в отнесении сообщения к авторитетным источникам, распространяющим объективно проверяемые, "правильные" мнения. Второй момент, способный повлиять на принятие человеком нового мнения, это снижение очевидности намерений коммуникатора к манипуляции и косвенному влиянию, содержащимся в сообщении. В прошлом реципиент мог иметь неприятный опыт (наказание) от того, что находился под влиянием кого-то, кто получал выгоду от манипуляции. Поэтому, человек, скорее, примет сообщение от источника, заслуживающего доверия (не имеющего никакой выгоды от влияния), чем от "ненадежного" источника. Третье побуждение к принятию - это общественное принятие, которое могло быть вознаграждением в прошлом (фактически это - конформность). Новое мнение, сопровождаемое поддержкой общественности, будет принято с большей вероятностью. Здесь приведены только некоторые примеры побуждений, применяемые в коммуникации для склонения получателя к принятию нового мнения. Ховланд, Джанис и Келли не пытаются перечислить их все, но главная их идея состоит в том, что человек должен быть каким-то образом награжден за принятие нового мнения. Интерес авторов Йельской школы к этим и другим стимульным характеристикам коммуникативной ситуации привел их к экспериментальной практике систематического изменения характеристик источника, сообщения и получателя и к наблюдению получаемых сдвигов установок. В результате была получена модель убеждающей коммуникации:

|