Модели массовой коммуникации

Скачать 282.5 Kb. Скачать 282.5 Kb.

|

|

Модели массовой коммуникации Я.Жукова, Ю.Ширков Научный отчет. М.,Гостелерадио СССР, 1989. Модель массовой коммуникации, как и любая абстракция, является упрощением, схематически воспроизводящим лишь наиболее существенные черты и внутренние связи реально действующего механизма. Потребность упрощенного осмысления может быть продиктована разными целями и в зависимости от этого создаются различные модели, которые сохраняют подобие с оригиналом только в определенном аспекте, игнорируя влияние многих других возмущающих влияний, связей и отношений. Специфика каждой конкретной модели обусловлена принадлежностью ее автора к той или иной научной школе, его взглядами и интересами. В исследования коммуникации вовлечены специалисты самого разного профиля: из области психологии, социологии, антропологии, политических наук, экономики, лингвистики, образования, математики, инжиниринга [23,6]. В соответствии с задачами, возникающими в рамках конкретной дисциплины, возникает необходимость моделировать определенные, специфичные для предмета данной науки стороны процесса массовой коммуникации. Но и в рамках одной науки могут возникать разные задачи. И для конкретных целей может ставиться задача построения модели, либо объединяющей различные типы коммуникации, либо подчеркивающей своеобразие одного из них, связанного, например, с определенным стремлением коммуникатора: информировать реципиента, развлечь, научить, убедить, повлиять на него (и со стремлением реципиента понять, узнать информацию, научиться чему-либо, развлечься, принять решение). Некоторые модели строятся для определенных средств массовой информации, есть попытки моделирования процесса распространения конкретных видов информации, например - циркуляции слухов, но большинство претендует на всеобщий характер. Естественно, что чем более общей и универсальной является модель, тем менее полезной она может оказаться для решения практических задач. Основное развитие теории массовой коммуникации началось сравнительно недавно - с 1952 года. У каждого из исследователей, принимавших участие в этой работе, неизбежно складывалось свое представление о том, как именно протекает процесс коммуникации, с позиций которого они и разрабатывали свои направления. Практически в каждой из этих областей можно почерпнуть ценные сведения относительно процесса коммуникации в целом. Эти данные можно объединить в следующие группы: коммуникации и обмен установками (Ховланд и Йельская школа); эмпирическое изучение значений (Осгуд и другие исследователи из Иллинойского университета); межличностные отношения в связи с процессами массовой коммуникации (Лазарсфельд и его коллеги из Колумбийского университета); теории диссонанса, консистентности и другие психологические теории, рассматривающие когнитивные процессы в их отношении к массовой коммуникации); международные коммуникации (Пул, Дойч, Дэвисон); группы и групповые процессы в их отношении к массовой коммуникации (Ньюком, Аш, Шериф, Левитт, Бэйвелас); применение математической теории информации Шеннона в отношении к процессам массовой коммуникации (Миллер, Черри и др.); контент-анализ (Берельсон, Холсти и др.); системная теория (Миллер и др.); ориентация в информации (Картер); проблемы языка (Хомский и др.); обучение на материале средств массовой информации (Мэй, Лумсдэйн и др.)[23,4]. Опыт, накопленный в этих областях, составляет основу всех коммуникационных моделей. Объединение различных моделей коммуникации в некую обобщенную социально-психологическую модель оправдано целью систематизации накопленных в этой области знаний но требует принятия некоторых допущений. Главное допущение заключается в признании того, что различные системы массовой коммуникации имеют в своей основе один общий для всех механизм. Это допущение представляется правдоподобным уже потому, что модель опирается на психологические закономерности, общие для людей различных национальностей и культур, одинаково важные для субъекта коммуникационных отношений в каких бы условиях он не находился. Второе допущение касается возможности перенесения фактов полученных при изучении межличностных коммуникаций в сферу массовых коммуникаций. Под массовой коммуникацией понимается общение больших социальных групп, которое имеет организованный характер и осуществляется при помощи технических средств на численно большие и рассредоточенные аудитории. Безусловно, общение групп людей не является механической суммой их межличностных контактов, но состоит оно именно из этих единичных взаимодействий и взаимовлияний. Рассмотрим эти модели, условно разделив их на базовые модели коммуникации, модели процесса убеждения и модели распространения информации и влияния. БАЗОВЫЕ МОДЕЛИ КОММУНИКАЦИИ Первой и наиболее известной моделью коммуникационного процесса стала так называемая "формула ЛАССУЭЛЛА":

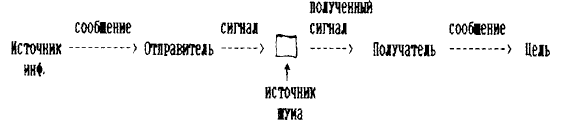

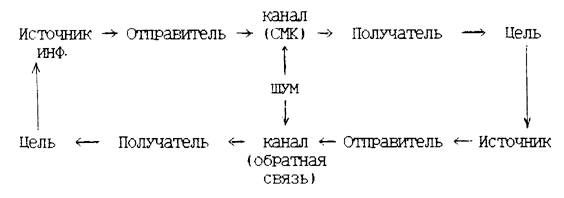

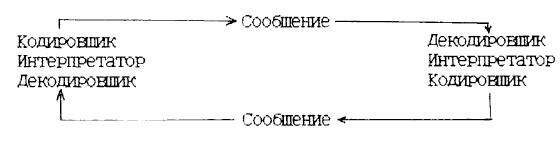

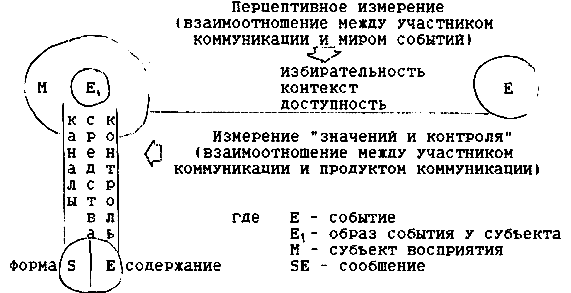

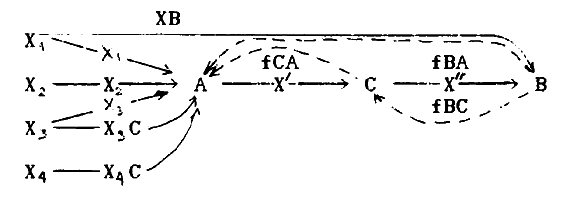

Модель была создана и применялась главным образом для того, чтобы придать структурную организованность дискуссиям о коммуникации. Сам Г.Лассуэлл использовал ее для обозначения различных направлений в исследованиях коммуникации. Каждый элемент формулы представляет собой самостоятельную область анализа коммуникационного процесса: "Кто говорит" - изучение коммуникатора; "Что говорит" - контент-анализ сообщений; "По какому каналу" – изучение СМК; "Кому" - исследования аудитории; "С каким результатом" - измерение эффективности коммуникации. Для знакомства с опытом исследований процесса коммуникации эта схема даже сегодня является наиболее подходящей, поскольку наглядно соотносит элементы между собой (а также потому, что большое количество исследований последующих лет проводилось уже в ее русле). Обобщающий характер модели подразумевает включение в ее структуру всех факторов, имеющих влияние на процесс коммуникации. Так что, каждый элемент формулы в действительности является совокупностью переменных. Доказано влияние на восприятие коммуникатора характера его позиции, установок, внешности и многих других характеристик. Большой список переменных, влияние которых подтверждено конкретными исследованиями можно привести по каждому элементу формулы. Найдя модель Лассуэлла применимой, хотя и сильно упрощенной, некоторые исследователи стали развивать ее дальше. Р.Брэддок добавил к ней еще два элемента коммуникативного акта: условия, в которых протекает коммуникация, и цель, с которой говорит коммуникатор [5]. "Формула Лассуэлла" отражает характерную особенность ранних моделей коммуникации - она предполагает, что коммуникатор всегда старается повлиять на реципиента, и, следовательно, коммуникация должна трактоваться как процесс убеждения. Это допущение ориентирует модель на применение прежде всего в области анализа политической пропаганды. В модели ШЕННОНА-УИВЕРА коммуникация также описывается как линейный односторонний процесс. Математик Шеннон работал над своей коммуникационной моделью в конце 40-х годов по заказу лаборатории "Белл Телефон" и это во многом определило "технический" характер созданной модели, ее "дистанционность". Главной задачей было снижение "шума" и максимальное облегчение обмена информацией. Модель описывает пять функциональных и один дисфункциональный (шум) факторы коммуникативного процесса. К функциональным элементам относятся: источник информации, продуцирующий сообщение; отправитель, кодирующий сообщение в сигналы; канал, проводящий это сообщение; получатель; цель, или место назначения.  Сигнал уязвим настолько, насколько он может быть искажен шумом. Примером искажения может являться наложение сигналов, одновременно проходящих через один канал [24]. Преимущество данной схемы состоит в очевидности того, что сообщение, отправленное источником и сообщение, достигнувшее реципиента, имеют неодинаковое значение. Позднее положение об искажении информации было дополнено другими причинами исходной и конечной информации. В связи с работами по селективности восприятия стало известно, что коммуникационный канал включает последовательность фильтров, приводящих к тому, что количество информации на входе в систему больше той информации, которая срабатывает на выход [Н.Винер]. Неспособность участников коммуникации осознать, что посланное и полученное сообщение не всегда совпадают, является частой причиной затруднений коммуникационного обмена. Эта важная мысль, заложенная в модели Шеннона-Уивера привлекла внимание и получила развитие в исследованиях ДеФЛЮЕРА [8], расширившего исходную модель в более разветвленную сеть:  Он в частности, отмечает, что в коммуникативном процессе "значение" трансформируется в "сообщение" и описывает каким образом отправитель переводит "сообщение" в "информацию", которую затем посылает по каналу. Получатель декодирует "информацию" в "сообщение", которое, в свою очередь, трансформируется в месте назначения в "значение". Если между первым и вторым значениями есть соответствие, то коммуникация состоялась. Но, согласно ДеФлюеру, полное соответствие является весьма редким случаем. В модели ДеФлюера учтен основной недостаток линейной модели Шеннона-Уивера - отсутствие фактора обратной связи. Он замкнул цепочку следования информации от источника до цели линией обратной связи, повторяющей весь путь в обратном направлении, включая трансформацию значения под воздействием "шума". Обратная связь дает коммуникатору возможность более приспособить свое сообщение под коммуникационный канал для повышения эффективности передачи информации и увеличивает вероятность соответствия между отправленным и принятым значением. Включение обратной связи на правах полноправного элемента в модели таких, казалось бы, односторонних процессов как телевидение, радиовещание, пресса на первый взгляд представляется проблематичным. Но следует различать обратную связь первого порядка, когда коммуникатор может получать ее в ходе воздействия, и опосредованную связь второго порядка, получаемую на основе оценки результатов воздействия [1]. Кроме того, коммуникатор начинает получать обратную связь не только от реципиента, но уже от самого сообщения (например, от звука и изображения на мониторе) [23,26]. Принципиальное отсутствие обратной связи можно отметить лишь в исключительных случаях общения больших социальных групп - например, при засылке зондов с информацией в космос, "навстречу" внеземным цивилизациям [24;20,14]. Но окончательным преодолением упрощенной трактовки коммуникации как одностороннего линейного процесса явилась циркулярная модель ОСГУДА-ШРАММА [23]. Ее главная отличительная черта - постулирование циркулярного характера процесса массовой коммуникации. Другая ее особенность определяется тем, что если Шеннона интересовали в первую очередь каналы - медиаторы между коммуникатором и аудиторией, то Шрамм и Осгуд обратили свое внимание на поведение главных участников коммуникации - отправителя и получателя, основными задачами которых являются кодирование, декодирование и интерпретация сообщения.  Обзор определений "коммуникации" проведенный У.Шраммом, позволил выделить то общее, что их объединяет - существование набора информационных знаков. В этот набор могут входить не только факты, предметы, но и эмоции, латентные значения ("беззвучный язык") [23,13]. Адекватность восприятия сообщения предполагает существование области, в которой опыт коммуникатора и реципиента похож, в которой определенные знаки распознаются ими одинаково. Коммуникатор и реципиент имеют "фонд используемых значений", "рамки соответствия" и область, в которой они могут успешно общаться, находится в "перехлесте" их "рамок" [23,31]. Успех коммуникации зависит также от ожиданий, предъявляемых участниками общения друг другу. Профессор отделения журналистики Мемфисского университета Дж.ДеМотт указывает на то, что между средствами массовой информации и их аудиторией сложилось некое молчаливое соглашение, договор (Mass Comm Pact), определяющий обязанности СМК по отношению к аудитории, и обязанности аудитории по отношению к СМК. Несовершенство этого договора заключается в том, что точки зрения потребителей информации и ее производителей на круг этих обязанностей неодинаковы [9]. Согласно Шрамму, неверно думать, что коммуникативный процесс имеет начало или конец. На самом деле он бесконечен. "Мы представляем собой маленькие коммутаторы, непрерывно принимающие и распределяющие бесконечный поток информации..." [20,14-15]. (Некоторые исследователи, идут в этом направлении еще дальше, утверждая, что вся внутренняя жизнь человека складывается исключительно из уникального сочетания того, что он видел, слышал и запоминал в течение всей своей жизни [см.3].) Возможным моментом критики этой модели является то, что она создает впечатление "равноправия" сторон в процессе коммуникации. А между тем, часто этот процесс бывает несбалансированным, особенно, когда речь идет о массовой коммуникации. В этих условиях получатель и отправитель не являются столь уж равноправными участниками коммуникации и циркулярная модель, уравнивающая их как звенья одной цепи, неадекватно отражает долю их участия в процессе коммуникации. Впоследствии Шрамм видоизменил свою модель применительно к условиям массовой коммуникации (см. ниже) [20,14]. Спиралевидная модель ДЭНСА [7] не претендует на статус полноправной модели и возникла лишь как яркий аргумент в дискуссиях, посвященных сравнению линейной и циркулярной моделей коммуникации. Дэнс отмечает, что в настоящее время большинство исследователей согласятся с тем, что циркулярный подход является более адекватным для описания коммуникативных процессов. Но циркулярный подход имеет также некоторые ограничения. Он предполагает, что коммуникация проходит полный круг до той точки, с которой начинается. Эта часть аналогии с кругом явно ошибочна. Спираль же показывает, что процесс коммуникации продвигается вперед, и то, что находится в данный момент в процессе коммуникации, будет влиять на структуру и содержание коммуникации в дальнейшем. Большинство моделей дают так называемую "замороженную" картину коммуникативного процесса. Дэнс же подчеркивает динамическую природу этого процесса, который содержит элементы, отношения и условия, непрерывно изменяющиеся во времени. Например, в разговоре когнитивное поле постоянно расширяется для тех, кто в него включен. Участники получают все больше и больше информации по обсуждаемому вопросу, о партнере, его точке зрения. Знания в дискуссии расширяются и углубляются. В зависимости от хода беседы спираль принимает различные формы в различных условиях и для различных индивидов. Модель Дэнса не является, безусловно, удобным средством для подробного разбора коммуникационного процесса. Основное достоинство и назначение спиралевидной модели Дэнса состоит в том, что она напоминает о динамической природе коммуникации. Согласно этой модели, человек в процессе коммуникации является активным, творческим, способным хранить информацию индивидом, тогда как многие другие модели описывают его, скорее, как пассивное существо [7;5,15-16]. Целью американского исследователя массовой коммуникации Г.Гербнера было создание модели с широкой сферой применения. Она была впервые представлена в 1956 году. Специфической чертой данной модели является то, что она приобретает различные формы в зависимости от того, какой тип коммуникативной ситуации описывается. Словесное описание модели ГЕРБНЕРА по форме напоминает схему Лассуэлла: Кто-то воспринимает событие и реагирует в данной ситуации с помощью некоторых средств чтобы создать доступное для других содержание в некоторой форме и контексте и передает сообщение с некоторыми последствиями. Графическое представление модели уже имеет оригинальный вид:  Эта модель подразумевает, что человеческая коммуникация может рассматриваться как субъективный, избирательный, изменчивый и непредсказуемый процесс, а система человеческой коммуникации - как открытая система. То, что люди выбирают и запоминают из коммуникативного сообщения часто связано с тем, как они собираются использовать полученные сведения [4]. Бихевиористический подход связывает селективность восприятия с категориями вознаграждения-наказания. Вероятность отбора информации в рамках этой концепции определяется по формуле: В - Н Вероятность отбора = --------- У где: В - предполагаемая мера вознаграждения, Н - предполагаемая мера наказания, У - предполагаемая затрата усилий. Кроме переменных, затронутой в этой формуле, при выборе сообщений играют роль и многие другие факторы: случайные помехи, импульсивность, привычки аудитории и т.д. - то, что Гербнер называет контекстом [23,32]. Гербнер считает, что модель может быть использована для описания смешанного типа коммуникации, включающего как человека, так и машину, динамична, наглядна, применима к различным по масштабу коммуникационным взаимодействиям - как на уровне отдельных людей, так и на уровне больших социальных общностей [12;5,18-20]. Концептуальная модель коммуникационных исследований УЭСТЛИ и МАКЛИНАбыла создана с целью упорядочивания существующих результатов исследований и упрощения их использования. Ее корни лежат в социально-психологических теориях баланса и коориентации (Хайдер, Фестингер) а также в базовой модели коммуникативных актов Ньюкома. Главное достоинство модели - в выгодном сочетании широких возможностей описания наиболее сложных коммуникативных ситуаций и сохранение простоты и взаимосвязанности элементарной триады взаимоотношений двух субъектов по поводу внешнего объекта. Адаптация модели коммуникативных актов ABX Ньюкома применительно к условиям массовой коммуникации основана на следующих различиях массовой и индивидуальной разновидностей общения: как уже упоминалось, в массовой коммуникации возможность обратной связи сводится к минимуму или является отсроченной; существует большое количество альтернативных А (средств коммуникации) и Х (объектов окружения), между которыми должен выбирать данный индивид В. В модели Уэстли и Маклина отражены многие важные черты коммуникативного процесса. Прежде всего, это активность источника информации А, выбирающего один из объектов окружения Х для общения с аудиторией. Вдобавок к этому, представитель аудитории В может непосредственно воспринимать этот объект (ХВ) и может реагировать посредством обратной связи (fBA). В модели присутствует канал С, играющий роль коммуникатора - посредника между А и В. Канал имеет задачу интерпретации потребностей аудитории и их удовлетворения с помощью трансформации значений в общепринятую систему символов (кодирование) и распространения сообщений к аудитории через средства массовой коммуникации. Главные компоненты модели соответствуют реальным элементам массовой коммуникации и могут быть описаны в каждом конкретном случае массового общения.  |