Модульные сетки. Модульная сетка и ее роль в создании многополосной продукции

Скачать 1.28 Mb. Скачать 1.28 Mb.

|

|

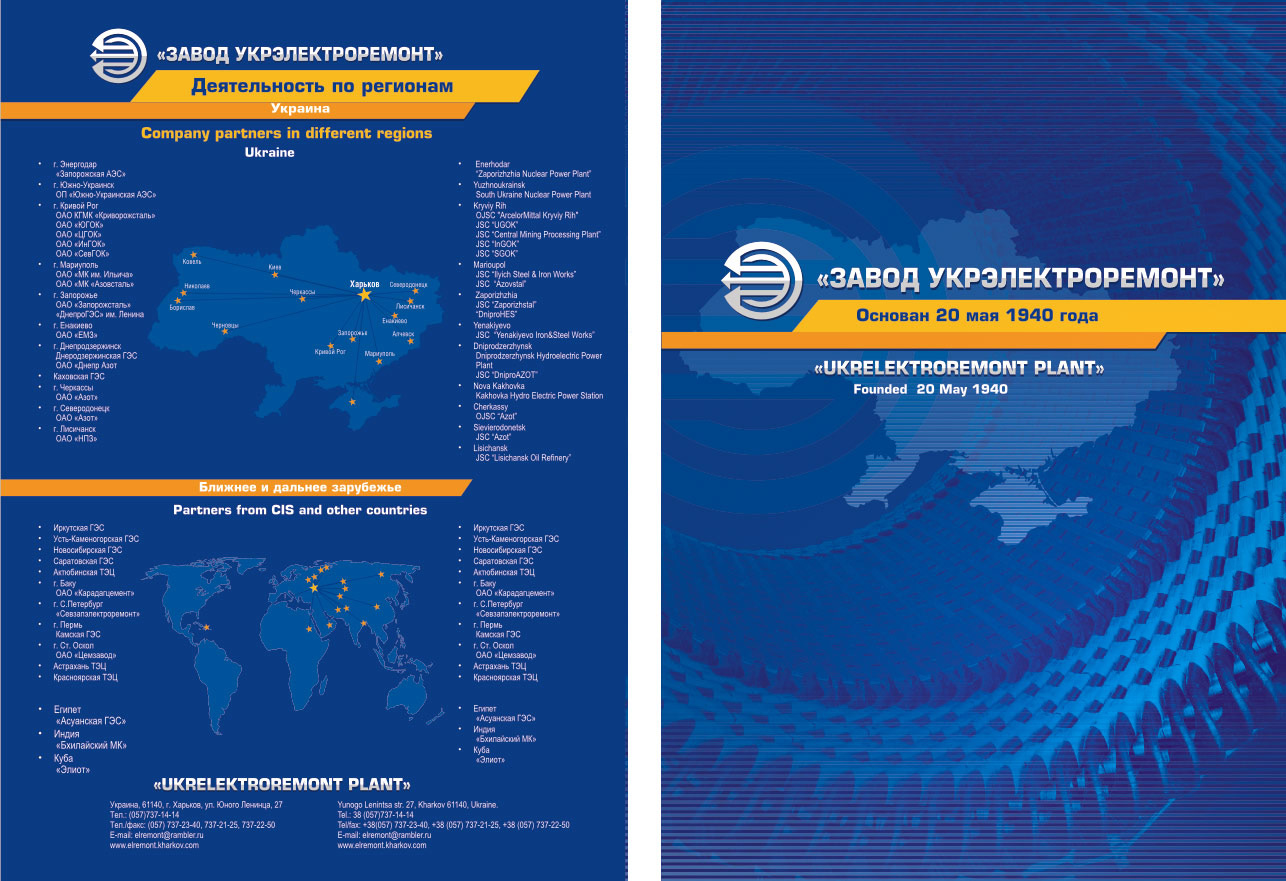

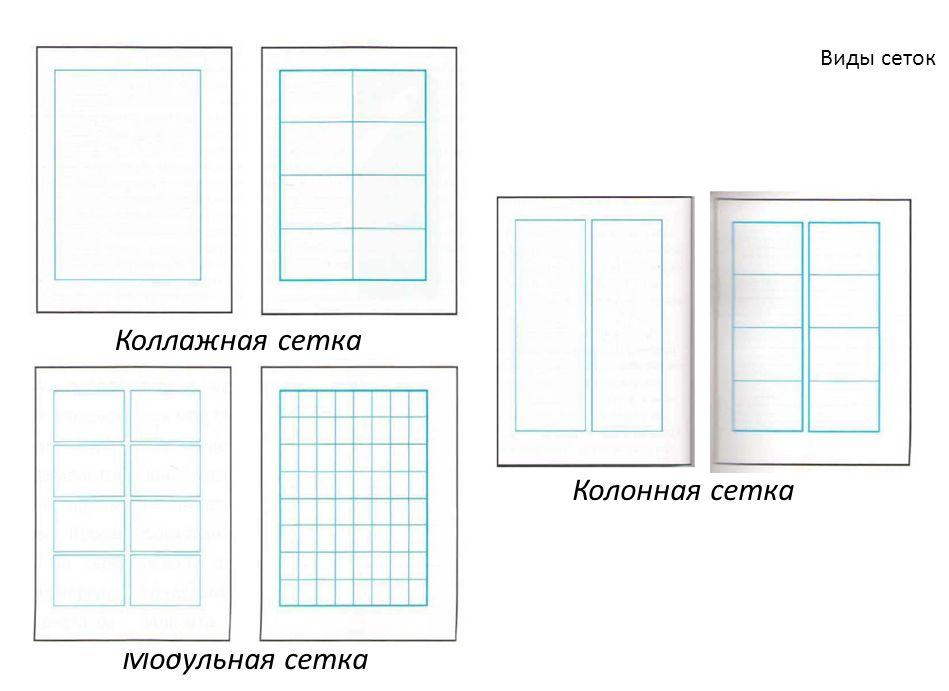

2. Обложка Книгу без обложки нельзя считать законченным продуктом. Для того чтобы книга могла кратко рассказать о своем содержании и назначении даже не будучи раскрытой, она должна быть соответствующим образом оформлена. С помощью оформительских средств можно значительно усилить воздействие книги на человека, сделать ее содержание более понятным и доступным, привлечь к ней внимание еще до того, как она попадет в руки читателя. Для качественного оформления внешних элементов книги, таких как суперобложка, обложка, форзац, дизайнер должен иметь представление об интересах ее потенциальных читателей, особенностях разных читательских групп, условиях, в которых происходит знакомство человека с книгой, и, конечно, он должен знать содержание самой книги и цель ее издания. (рис.3 пример обложки)  Типы внешнего оформления книги Книжная графика располагает различными средствами: шрифтовыми, орнаментальными, сюжетными — все они широко применяются при оформлении обложек, суперобложек и имеют особенности, обусловленные их природой. Широкий диапазон разных по характеру тем, заключенных в книгах, требует разнообразных форм их образного отображения. Чтобы выяснить особенности тех или иных средств оформления, полезно провести классификацию различных вариантов решений обложек, суперобложек и форзацев в зависимости от характера главного оформительского элемента. Задача эта усложняется тем, что в большинстве случаев на сторонках обложек, переплетов или суперобложек одновременно используется несколько разнородных оформительских элементов: рядом со шрифтом может быть орнамент или изображение сюжетного характера. Шрифт часто сочетается с символом или с эмблемой и т.д. Поэтому мы будем проводить классификацию приемов оформления по принципу установления ведущего элемента в композиции. При этом критерием, определяющим преимущество одного элемента над другим, будет его роль в раскрытии связи с содержанием книги. Установить этот критерий необходимо, ибо очень часто можно встретить, например, обложку с большой орнаментальной нагрузкой, но не относящуюся к орнаментальному типу, потому что сюжетный рисунок, включенный в композицию, является главным по характеристике темы, а орнамент представляет собой лишь обрамление. Классифицируя обложки, суперобложки, форзацы по принципу преобладания того или иного изобразительного элемента, можно выделить пять групп, в которых ведущим соответственно является: шрифт; орнамент или непредметно декоративное оформление; предметно тематическое изображение; символическое или эмблематическое изображение; сюжетно тематическое изображение. Принадлежность оформления к любой из этих групп не исключает, как уже говорилось, наличия в композиции элементов, характерных для других групп. Разница лишь в «удельном весе», в соотношении этих элементов, в степени их участия в раскрытии тематических связей с книгой. Эти связи могут быть прямыми и выражаться в конкретном образе (предметно тематическое, символическое, сюжетное изображение) и косвенными, построенными на ассоциативном выражении (шрифт, орнамент), на художественной образности. 2.2.Актуальность темы Всякий раз при вёрстке многополосного издания каждый разворот несёт в себе новые задачи дизайна, отличные от встречавшихся ранее. Для того чтобы выполнить все требования типографии, макет каждый раз должен быть продуман заново. Трудности при решении задачи возникают из-за огромных различий в требованиях, предъявляемых дизайнеру различными вводными инструкциями заказчика и правилами типографии. Чтобы сделать работу с сеткой более рациональной, дизайнер должен предварительно изучить все её функции и критерии применения. Использование всех возможностей модульных конструкций поможет сделать дизайн эстетичным, функциональным и логически совершенным. Между тем с развитием современных издательских систем со стороны издательств и рекламных агентств растёт спрос на квалифицированных дизайнеров-графиков, имеющих подготовку в области дизайна и вёрстки многополосных изданий: книг, журналов, газет, рекламных брошюр, каталогов продукции, годовых отчётов и т. п. Требования к подготовке специалистов в этой области повышаются, и оставлять в стороне обучение структурной вёрстке не представляется возможным. Дизайнеры-практики и исследователи теории дизайна испытывают необходимость в теоретическом обосновании и практических методиках применения модульных сеток при проектировании многополосных изданий, что подтверждает актуальность исследования. (рис.4 Модульная сетка в многополосном издании)  2.3. История Исследования модульных принципов организации пространства листа в многополосных изданиях лежат в основном в плоскости оценки зарубежной истории о графике. Ранние публикации о сетках являются малоизученными в отечественном искусствоведении. Поэтому автором для систематизации аспектов применения сеток в проектировании использованы теоретические статьи и эссе, монографии и руководства ведущих теоретиков и практиков дизайна. Показан хронологический ряд важнейших публикаций, оказавших решающее значение на развитие модульных систем. Особое место занимают работы швейцарских теоретиков и практиков дизайна. Так в программной статье М. Билла (М. Bill) о типографике в 1946 г. впервые ставится вопрос о внесение этого инструмента в разряд обязательных для дизайнеров. С этого времени начинается публикация проектов, выполненных с помощью модульных систем. Эти издания хорошо известны за рубежом, но остаются недоступными отечественному искусствознанию. В отечественной проектной практике модульные сетки достигли расцвета в 1970-80-е гг. На основании лучших образцов швейцарской дизайна молодые художники-графики М. Жуков, М. Аникст, А. Троянкер, Н. Калинин, А. Коноплёв и др. внедрили комплексной подход к оформлению книжной продукции. Центрами развития модульной системы в СССР являлись издательства «Искусство» и «Книга», где были реализованы многие проекты книжного дизайна в духе типографики модернизма. В противовес международному стилю с непременным атрибутом — модульной сеткой, — в 1960-е гг. начинает зарождаться новое течение в типографике. Ключевой фигурой «новой волны» стал дизайнер-самоучка, типограф В. Вайнгарт (W. Weingart). Наивысший символ швейцарской типографики — модульная сетка, — использовалась в его работах с целью нарушить её собственную логику и принципы построения. Он выставлял напоказ отдельные секции модульной сетки, нарушая её чистоту зубчатыми переходами, разорванными гранями, случайными формами. Его эксперименты с модульными структурами привели к появлению целой группы деконструктивных сеток. Ученик Вайнгарта и последователь «новой волны» В. Кунц начал использовать сетки для создания особого художественного языка. Он обращается с типо-графикой как с живописью. Модульные сетки у Кунца предназначены не для выполнения их функций, а скорее для создания чувственного эффекта. Сложносоставные сетки стали основой не только конструкции печатной полосы, но и самого дизайна. В его работах наиболее ярко проявилась эстетическая сторона использования модульных систем. Отход от применения сеток совпал с цифровой революцией в области издательского дела. На смену модульным принципам проектирования, казалось навсегда, пришел так называемый «интуитивный дизайн». Но уже с середины 1990-х гг. начинают звучать голоса известных дизайнеров и типографов, встревоженных повсеместным и полным отказом от правил типографики, на которых, по их мнению, держится вся профессия. Стало очевидным, что графический дизайн без правил прекратит быть самим собой и одной интуиции недостаточно. Поэтому энтузиазм новой дробной цифровой типографики в проектировании многополосных изданий быстро пошёл на убыль. Всё же этот период инициировал взрыв творческой активности в визуальных коммуникациях, поскольку дизайнеры заново исследовали существующий порядок и создали новые подходы. Исподволь сформировались дополнения к правилам типографики модернизма, которая стала более напористой, раздвинула границы диапазона стилистических возможностей. В настоящее время всё больше дизайнеров проектируют печатную продукцию с использованием модульных сеток в условиях применения цифровых технологий. Настал период ренессанса модульных систем на новом этапе развития технологий. Таким образом, развитие модульных систем можно разделить на два этапа: применение сеток в проектной практике в период международного стиля и в эпоху постмодернизма До сих пор остаются непереведёнными на русский язык монографии известного швейцарского дизайнера и типографа Й. Мюллер-Брокмана (J. MullerBrockmann) «Задачи художника-графика в сфере дизайн-конструирования» (1961), ставшая первой книгой о модульном проектировании, и «Модульные системы в графическом дизайне: руководство по визуальной коммуникации для дизайнеров-графиков, типографов и дизайнеров трёхмерного пространства» (1981) , являющиеся для графических дизайнеров классическими произведениями о сетке. Печатный труд Э. Рудера (Е. Ruder) «Типо-графика: Руководство по оформленнию» (1967) стал настольным учебником для целых поколений графических дизайнеров. Модульная сетка была показана в ряде примерах в качестве одного из инструментов проектирования. Рудер, отвечая противникам жёсткого структурирования печатной полосы, приводит расчёты степени свободы в выборе пропорций на примере девятиэлементной сетки. Особое значение в ряду теоретических работ швейцарских дизайнеров занимают работы Г. Нойбурга (Н. Neuburg), в частности монография «Современная рекламная и прикладная графика» (1960), по которой можно проследить за основными тенденциями в структурной организации многополосных изданий в области корпоративной айдентики и рекламы. В годы бурного использования сеток в период международного стиля отдельные статьи и эссе, посвященные использованию модульных сеток, публикуют упомянутые ранее швейцарские представители международного стиля Э. Рудер, Г. Нойбург, и дизайнеры из других стран: Э. Фрошау (A. Froshaug, 1967), К. Хайберт (К. Highbert, 1969) и другие, расширяя географию теоретического интереса. Подтверждая это, издаётся сразу несколько книг американского автора А. Хёр-лберта (A. Plurlburt), среди которых ставшая впоследствии знаменитой книга «Сетка: модульная система конструирования и производства газет, журналов и книг» (1978). По сути, это научно-популярное изложение проектной практики дизайнеров 1950-70-х гг. с использованием модульных систем. Это издание, не претендующее на теоретическое исследование, во многом подводило черту под модульным проектированием эпохи международного стиля. В 1990-2000-х гг. издаётся сразу несколько изданий популярного характера, в которых до заинтересованного читателя доводится сама идея применения сеток. Это книги А. Джута (A. Jute, 1996), Т. Самары (Т. Samara, 2002), JL Робертса и Дж. Трифт (L. Roberts, J. Thrift, 2002), Дж. Амброуза и П. Харриса (G. Ambrose, Р. Harris, 2003, 2005, 2008), Э. Лаптон (Е. Lupton, 2004), M. Гарда (M. Garde, 2007) [8]. Эти издания стали реакцией на возникший спрос со стороны дизайнеров. С разной степенью достоверности в этих книгах рассматриваются вопросы применения сеток, однако на вопросы как спроектировать сетку ответов они не дают. Интерес для анализа представляют публикации о типографике, где модульным сеткам отводится роль аккомпанемента основному материалу. К таким изданиям можно отнести монографии Р. Брингхёрста (R. Bringhurst, 1992, 1996) и Э. Шпикермана (Е. Spiekermann, 1993). Авторы не делают акцент на приводимые сетки, но для исследований они представляют большой интерес. Серьёзный вклад в популяризацию модульных систем был внесён монографиями В. Кунца (W. Kunz, 1998, 2003) [10]. В них дизайнер на примерах собственных работ убедительно показал художественную сторону структурного дизайна, его эстетическую значимость. Следующей крупной исследовательской работой стала книга Г. Р.' Босхарда «Типографская сетка» (H.R. Bosshard, 2000). В ней дизайнер развивает идеи геометрической пропорциональной эстетики, ранее опубликованные им в монографиях о технических и математических основах набора (1980, 1985) [11]. Швейцарский дизайнер обосновывает не только функциональность или экономичность применения сетки, но и обращает внимание на эстетическую сторону вопроса. В приведённых примерах сеток математические расчёты соседствуют с пояснением геометрической красоты собственно структур, их пропорционального совершенства. Но, к сожалению, в этой книге ключевые вопросы алгоритма проектирования модульных систем и методики их применения в эпоху господства цифровых технологий затронуты не были. Научные публикации, посвященные генезису модульных сеток и проблемам методологии их применения, в отечественном искусствознании и художественной критике практически отсутствуют. Среди имеющихся следует отметить комментарий М. Жукова к изданию книги Э. Рудера «Типографика. Руководство по оформлению» (1982) и комментарий М. Аникста к изданию книги А. Хёрлберта «Сетка. Модульная система конструирования и производства газет, журналов и книг» (1984). Особняком в исследованиях модульных конструкций в печатных изданиях стоит монография С. Водчица «Эстетика книжных пропорций» (1997) [14], в которой проанализированы связи пропорционирования в издании и модульной сетки. В области понятий и терминов для исследования внутренней организации, и областей применения модульных систем современные дизайнеры опираются на справочную литературу, оперирующую с понятийным аппаратом периода применения металлического набора. Более современный понятийный аппарат (например, с характеристикой терминов «модульная вёрстка», «модульная сетка», «модульная линейка») предлагается в работах В. Кричевского (2000), в комментариях и примечаниях, сделанных В. Ефимовым к русскому изданию книги Р. 2.4. Научные положения 1. Модульные сетки берут начало в функциональной типографике, основы которой закладывались в теоретических и практических работах дизайнеров России, Германии, Голландии, Швейцарии в 1920-1930-е гг., и имеют три основных этапа эволюции: становление принципов использования (1940-е гг.), развитие и распространение в период международного стиля (1950-1970-е гг.), использование в период постмодернизма (1980-2000-е гг.). 2. Многообразие видов сеток, классифицированных по типологическим признакам, позволяет проектировать печатное издание максимально приближённо к творческим решениям, оставаясь в рамках выбранной концепции. 3. Порядок применения модульных систем в проектировании многополосных изданий имеет многовариантный характер, основанный на выполнении единых правил, но различных алгоритмов расчёта и способов модульного позиционирования. 2.5. Классификация модульных сеток В 2005 г. автором были сформулированы главные оппозиции и критерии оценки сеток, на основе которых была предложена классификация сеток по типологическим признакам. Позднее Г. Амброуз и П. Харрис представили классификацию, во многом схожую с предложенной автором. Она была дополнена оппозицией ортогональные — многоугольные сетки, которая не рассматривается по причине малоупотребимости в дизайне многополосных изданиях модулей непрямоугольных форм. Композиция разворотов в издании может следовать или детерминированным, или иррегулярным структурам, либо вообще формироваться случайным (интуитивным) образом. Модульные сетки как раз принадлежат к детерминированным (регулярным) структурам печатной полосы. Анализ развития графического образа проектной структуры позволил определить типологические признаки сетки, которые необходимы для дальнейшей классификации. Первый критерий — степень детализации сетки. Чем лучше детализирована сетка, тем лучше учитываются пропорции графического материала, тем точнее позиционируются элементы набора, тем больше многообразие вариантов размещения текста и иллюстраций. Оппозитные положения степени деления в качестве критериев классификации не применяются, т. к. максимальным элементом сетки является сама полоса набора, такое «деление» определено термином «манускриптная сетка». Если начать дробить сетку, то уменьшать модули можно до бесконечности, в конце концов, окончательно выхолостив саму идею системы порядка и правил. Поэтому, по степени деления можно выделить три группы сеток: малой, средней и повышенной детализации, каждой из которых принадлежат определённый вид изданий.  (рис.5 детальная модульная сетка) Следующий критерий основан на наличии или отсутствии разделительного пространства между модулями и формулирует оппозицию интервальные сетки — без интервальной сетки. По этому универсальному признаку сетки можно разделить на коллажные или без интервальные (без разделителей или, когда их размерами можно пренебречь), колонные (с одним или несколькими вертикальными разделителями) и собственно модульные (с разделением блоков по горизонтали и вертикали). Симметрия самой конструкции сетки является следующим критерием для классификции. Внутренняя зеркальная симметрия позволяет говорить о симметричной сетке, нарушение этого признака — об асимметричной конструкции сетки на полосе. Модульные сетки в совокупности с правилами вёрстки, заданными дизайнером перед началом процесса вёрстки, предопределяют динамику или статику макета. Это находит отражение в оппозиции симметричные сетки — асимметричные сетки, как одного из классификационных признаков типологии структурного деления полосы.  (рис.6 Виды модульных сеток) Классификация сеток по внутреннему ритму основана на оппозиции равномерные сетки — прогрессивные сетки. Исходя из собственного построения, равномерные сетки состоят из равновеликих модулей и опираются скорее на статику в их расположении. Но при этом макет может иметь динамические характеристики и собственный ритм. Деление полосы модулями различных типоразмеров производит вид ритмично-дифференцированной либо деконструктивной структуры. Зачастую простые модульные сетки используют не по отдельности на различных страницах, а объединяют их в единую конструкцию. Так возникают очень сложные «дробные» структуры, способные принять на себя все фантазии дизайнера. Значит, полоса может быть структурирована одной или несколькими сетками. Отсюда и следующая оппозиция в классификации: сетки могут быть элементарными, т. е. состоять из элементарных блоков-модулей, и сложносоставными, объединяющими в себе сразу несколько структур, в том числе имеющих различную ориентацию набора (традиционную, поперечную, диагональную) относительно страницы издания. Предложенная классификация по пяти основным группам на основе формальных признаков структуры печатной полосы позволяет выявить структуру печатной полосы для последующего анализа, описать многообразие сеток, используемых в широкой практике проектирования печатной продукции. |