Глава 4

Логистические системы 4.1. Понятие системы

Понятие логистической системы является одним из б а з о в ы х понятий логистики. Существуют разнообразные системы, обеспечивающие функционирование экономического механизма. В этом множестве необходимо выделять именно логистические системы с целью их синтеза, анализа и совершенствования.

Понятие логистической системы является частным по отношению к общему понятию системы. Поэтому дадим вначале определение общему понятию системы, а затем определим, какие системы относят к классу логистических.

В энциклопедическом словаре приведено следующее определение понятия «система»: «Система (от греч. — целое, составленное из частей; соединение) — множество элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, образующих определенную целостность, единство».

Данное определение хорошо отражает наши интуитивные представления о системах, однако целям анализа и синтеза логистических систем оно не удовлетворяет. Для более точного определения понятия «система» воспользуемся следующим приемом.

Перечислим свойства, которыми должна обладать система. Тогда, если удастся доказать, что какой-либо объект обладает этой совокупностью свойств, то можно утверждать, что данный объект является системой.

Существует ч е т ы р е с в о й с т в а, которыми должен обладать объект, чтобы его можно было считать системой.

Первое свойство (целостность и членимость). Система есть целостная совокупность элементов, взаимодействующих друг с другом. Следует иметь в виду, что элементы существуют лишь в системе. Вне системы это лишь объекты, обладающие потенциальной способностью образования системы. Элементы системы могут быть разнокачественными, но одновременно совместимыми.

Второе свойство (связи). Между элементами системы имеются существенные связи, которые с закономерной необходимостью определяют интегративные качества этой системы. Связи могут быть вещественные, информационные, прямые, обратные и т. д. Связи между элементами внутри системы должны быть более мощными, чем связи отдельных элементов с внешней средой, так как в противном случае система не сможет существовать.

Третье свойство (организация). Наличие системоформирующих факторов у элементов системы лишь предполагает возможность ее создания. Для появления системы необходимо сформировать упорядоченные связи, т. е. определенную структуру, организацию системы.

Четвертое свойство (интегративные качества). Наличие у системы интегративных качеств, т. е. качеств, присущих системе в целом, но не свойственных ни одному из ее элементов в отдельности.

Можно привести множество примеров систем. Возьмем обыкновенную шариковую ручку и посмотрим, имеет ли она четыре признака системы. Первое: ручка состоит из отдельных элементов - корпус, колпачок, стержень, пружина и т. д. Второе: между элементами имеются связи – ручка не рассыпается, она является единым целым. Третье: связи определенным образом упорядочены. Все части разобранной ручки можно было бы связать ниткой. Они тоже были бы взаимосвязаны, но связи не были бы упорядочены и ручка не имела бы нужных нам качеств. Четвертое: ручка имеет интегративные (суммарные) качества, которыми не обладает ни один из составляющих ее элементов - ручкой можно удобно пользоваться: писать, носить.

Точно так же можно доказать, что такие объекты, как автомобиль, студенческая группа, оптовая база, совокупность взаимосвязанных предприятий, настоящая книга и многие другие привычные, окружающие нас объекты тоже являются системами.

4.2. Понятие логистической системы

Продвижение материальных потоков осуществляется квалифицированным персоналом с помощью разнообразной техники: транспортные средства, погрузочно-разгрузочные устройства и т. д. В логистический процесс вовлечены различные здания и сооружения, ход процесса существенно зависит от степени подготовленности к нему, самих движущихся и периодически накапливаемых в запасах грузов. Совокупность производительных сил, обеспечивающих прохождение грузов, лучше или хуже, но всегда как-то организована. По существу, если имеют место материальные потоки, то всегда имеет место какая-то материалопроводящая система. Традиционно эти системы специально не проектируются, а возникают как результат деятельности отдельных элементов (различных предприятий или же подразделений одного предприятия — см. § 1.3).

Логистика ставит и решает задачу проектирования гармоничных, согласованных материалопроводящих (логистических) систем, с заданными параметрами материальных потоков на выходе. Отличает эти системы высокая степень согласованности входящих в них производительных сил в целях управления сквозными материальными потоками.

Охарактеризуем свойства логистических систем в разрезе каждого из четырех свойств, присущих любой системе и рассмотренных в предыдущем параграфе.

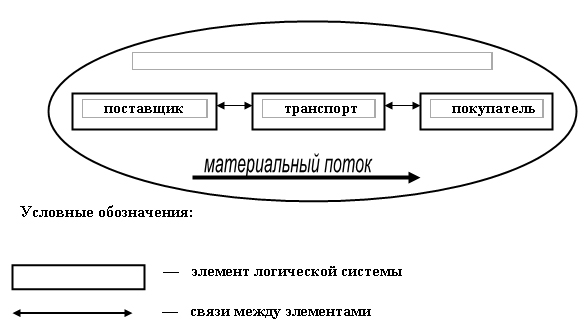

П е р в о е с в о й с т в о (целостность и членимость) - система есть целостная совокупность элементов, взаимодействующих друг с другом. Декомпозицию логистических систем на элементы можно осуществлять по-разному. На макроуровне при прохождении материального потока от одного предприятия к другому в качестве элементов могут рассматриваться сами эти предприятия, а также связывающий их транспорт (рис. 16).

Макрологистическая система

Рис. 16. Принципиальная схема макрологистической системы

На микроуровне логистическая система может быть представлена в виде следующих основных подсистем *:

* При более подробном рассмотрении каждая из перечисленных ниже подсистем сама разворачивается в сложную систему.

ЗАКУПКА - подсистема, которая обеспечивает поступление материального потока в логистическую систему.

ПЛАНИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ - эта подсистема принимает материальный поток от подсистемы закупок и управляет им в процессе выполнения различных технологических операций, превращающих предмет труда в продукт труда.

СБЫТ - подсистема, которая обеспечивает выбытие материального потока из логистической системы (рис. 17).

Микрологистическая система

Как видим, элементы логистических систем разнокачественные, но одновременно совместимые. Совместимость обеспечивается единством цели, которой подчинено функционирование логистических систем.

В т о р о е с в о й с т в о (связи): между элементами логистической системы имеются существенные связи, которые с закономерной необходимостью определяют интегративные качества. В макрологистических системах основу связи между элементами составляет договор. В микрологистических системах элементы связаны внутрипроизводственными отношениями.

Т р е т ь е с в о й с т в о (организация): связи между элементами логистический системы определенным образом упорядочены, то есть логистическая система имеет организацию.

Ч е т в е р т о е с в о й с т во (интегративные качества): логистическая система обладает интегративными качествами, не свойственными ни одному из элементов в отдельности. Это способность поставить нужный товар, в нужное время, в нужное место, необходимого качества, с минимальными затратами, а также способность адаптироваться к изменяющимся условиям внешней среды (изменение спроса на товар или услуги, непредвиденный выход из строя технических средств и т. п.).

Интегративные качества логистической системы позволяют ей закупать материалы, пропускать их через свои производственные мощности и выдавать во внешнюю среду, достигая при этом заранее намеченных целей.

Логистическую систему, способную ответить на возникающий спрос быстрой поставкой нужного товара, можно сравнить с живым организмом. Мускулы этого организма - подъемно транспортная техника, центральная нервная система — сеть компьютеров на рабочих местах участников логистического процесса, организованная в единую информационную систему. По размерам этот организм может занимать территорию завода или оптовой базы, а может охватывать регион или выходить за пределы государства. Он способен адаптироваться, приспосабливаться к возмущениям внешней среды, реагировать на нее в том же темпе, в котором происходят события.

Общепринятое определение логистической системы гласит:

Логистическая система — это адаптивная система с обратной связью, выполняющая те или иные логистические функции. Она, как правило, состоит из нескольких подсистем и имеет развитые связи с внешней средой. В качестве логистической системы можно рассматривать промышленное предприятие, территориально-производственный комплекс, торговое предприятие и т. д. Цель логистической системы - доставка товаров и изделий в заданное место, в нужном количестве и ассортименте в максимально возможной степени подготовленных к производственному или личному потреблению при заданном уровне издержек [35].

Границы логистической системы определяются циклом обращения средств производства (рис. 18). Вначале закупаются средства производства. Они в виде материального потока поступают в логистическую систему, складируются, обрабатываются, вновь хранятся и затем уходят из логистической системы в потребление в обмен на поступающие в логистическую систему финансовые ресурсы.

4.3. Виды логистических систем

Логистические системы, как уже отмечалось, делят на макро- и микрологистические.

М а к р о л о г и с т и ч е с к а я с и с т е м а - это крупная система управления материальными потоками, охватывающая предприятия и организации промышленности, посреднические, торговые и транспортные организации различных ведомств, расположенных в разных регионах страны или в разных странах. Макрологистическая система представляет собой определенную инфраструктуру экономики региона, страны или группы стран.

При формировании макрологистической системы, охватывающей разные страны, необходимо преодолеть трудности, связанные с правовыми и экономическими особенностями международных экономических отношений, с неодинаковыми условиями поставки товаров, различиями в транспортном законодательстве стран, а также ряд других барьеров.

Формирование макрологистических систем в межгосударственных программах требует создания единого экономического пространства, единого рынка без внутренних границ, таможенных препятствий транспортировке товаров, капиталов, информации, трудовых ресурсов.

М и к р о л о г и с т и ч е с к и е с и с т е м ы являются подсистемами, структурными составляющими макрологистических систем. К ним относят различные производственные и торговые предприятия, территориально-производственные комплексы. Микрологистические системы представляют собой класс внутрипроизводственных логистических систем, в состав которых входят технологически связанные производства, объединенные единой инфраструктурой.

В рамках макрологистики связи между отдельными микрологистическими системами устанавливаются на базе товарно-денежных отношений. Внутри микрологистической системы также функционируют подсистемы. Однако основа их взаимодействия бестоварная. Это отдельные подразделения внутри фирмы, объединения, либо другой хозяйственной системы, работающие на единый экономический результат.

На уровне макрологистики выделяют три вида логистических систем.

Логистические системы с прямыми связями. В этих логистических системах материальный поток проходит непосредственно от производителя продукции к ее потребителю, минуя посредников.

Эшелонирова.нные логистические системы. В таких системах на пути материального потока есть хотя бы один посредник.

Гибкие логистические системы. Здесь движение материального потока от производителя продукции к ее потребителю может осуществляться как напрямую, так и через посредников.

Вопросы для контроля знаний

Дайте развернутое определение понятию «система».

Охарактеризуйте свойства логистических систем в разрезе каждого из четырех свойств, присущих любой системе.

Дайте определение логистической системе.

Что такое «макрологистическая система»? Назовите элементы макрологистических систем, охарактеризуйте связи между элементами, организацию, назовите интегративные качества макрологистических систем. Приведите пример макрологистической системы.

Назовите и охарактеризуйте известные вам виды макрологистических систем.

Что такое «микрологистическая система»? Элементы, характер связей, организация, интегративные качества.

Как выделить границы логистической системы?

В чем принципиальное отличие характера связей между элементами макрологистических и микрологистических систем?

Приведите два примера логистических систем с разной степенью интеграции отдельных элементов в единую систему.

Глава 5

Методологический аппарат логистики 5.1. Общая характеристика методов решения логистических задач

Объектом изучения логистики являются материальные и соответствующие им финансовые и информационные потоки. Эти потоки на своем пути от первичного источника сырья до конечного потребителя проходят различные производственные, транспортные, складские звенья. При традиционном подходе задачи по управлению материальными потоками в каждом звене решаются, в значительной степени, обособленно. Отдельные звенья представляют при этом так называемые закрытые системы, изолированные от систем своих партнеров технически, технологи чески, экономически и методологически. Управление хозяйственными процессами в пределах закрытых систем осуществляется с помощью общеизвестных методов планирования и управления производственными и экономическими системами. 'Эти методы продолжают применяться и при логистическом подходе к управлению материальными потоками. Однако переход от изолированной разработки в значительной степени самостоятельных систем к интегрированным логистическим системам требует расширения методологической базы управления материальными потоками.

К о с н о в н ы м м е т о д а м, применяемым для р е ш е н и я научных и практических з а- д а ч в о б л а с т и л о г и с т и к и, следует отнести м е т о д ы с и с т е м н о г о а н а л и з а , м е т о д ы т е о р и и и с с л е д о в а н и я о п е р а ц и й , к и б е р н е т и ч е с к и й п од х о д и п р о г н о с т и к у. Применение этих методов позволяет прогнозировать материальные потоки, создавать интегрированные системы управления и контроля за их движением, разрабатывать системы логистического обслуживания, оптимизировать запасы и решать ряд других задач.

Принятие решений по управлению материальными потоками до начала широкого применения логистики в значительной степени основывалось на интуиции квалифицированных снабженцев, сбытовиков, производственников, транспортников. Развивая методологический аппарат, современная логистика, наряду с разработкой и использованием формализованных методов принятия решений, изыскивает возможности широкого применения опыта названной категории профессионалов. С этой целью разрабатываются так называемые системы экспертной компьютерной поддержки (или экспертные системы - § 5.3), позволяющие персоналу, не имеющему глубокой подготовки в логистике, принимать быстрые и достаточно эффективные решения.

Широкое применение в логистике имеют различные м е т о д ы м о д е л и р о в а н и я, т. е. исследования логистических систем и процессов путем построения и изучения их моделей. При этом под логистической моделью понимается любой образ, абстрактный или материальный, логистического процесса или логистической системы, используемый в качестве их заместителя.

Основная цель моделирования - прогноз поведения системы. Ключевой вопрос моделирования «ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ...?»

Классификация различных способов моделирования, а также характеристика имитационного моделирования - широко применяемого способа исследования логистических систем, рассматривается в следующих двух параграфах.

5.2. Моделирование в логистике

Моделирование основывается на подобии систем или процессов, которое может быть полным или частичным. Основная цель моделирования - прогноз поведения процесса или системы. Ключевой вопрос моделирования «ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ...?»

Существенной характеристикой любой модели является степень полноты подобия модели моделируемому объекту. По этому признаку все модели можно разделить на изоморфные и гомоморфные.

Изоморфные модели - это модели, включающие все характеристики объекта оригинала, способные, по существу, заменить его. Если можно создать и наблюдать изоморфную модель, то наши знания о реальном объекте будут точными. В этом случае мы сможем точно предсказать поведение объекта.

Гомоморфные .модели. В их основе лежит неполное, частичное подобие модели изучаемому объекту. При этом некоторые стороны функционирования реального объекта не моделируются совсем. В результате упрощается построение модели и интерпретация результатов исследования. При моделировании логистических систем абсолютное подобие не имеет места. Поэтому в дальнейшем мы будем рассматривать лишь гомоморфные модели, не забывая, однако, что степень подобия у них может быть различной.

Следующим признаком классификации является материальность модели. В соответствии с этим признаком все модели можно разделить на м а т е р и а л ь н ы е и а б с т р а к т н ы е.

Материальные модели воспроизводят основные геометрические, физические, динамические и функциональные характеристики изучаемого явления или объекта. К этой категории относятся, в частности, уменьшенные макеты предприятий оптовой торговли, позволяющие решить вопросы оптимального размещения оборудования и организации грузовых потоков.

Абстрактное моделирование часто является единственным способом моделирования в логистике. Его подразделяют на символическое и математическое.

К с и м в о л и ч е с к и м м о д е л я м относят языковые и знаковые.

Языковые модели - это словесные модели, в основе которых лежит набор слов (словарь), очищенных от неоднозначности. Этот словарь называется «тезаурус». В нем каждому слову может соответствовать лишь единственное понятие, в то время как в обычном словаре одному слову могут соответствовать несколько понятий.

Знаковые модели. Если ввести условное обозначение отдельных понятий, т. е. знаки, а также договориться об операциях между этими знаками, то можно дать символическое описание объекта.

М а т е м а т и ч е с к и м м о д е л и р о в а н и е м называется процесс установления соответствия данному реальному объекту некоторого математического объекта, называемого математической моделью. В логистике широко применяются два вида математического моделирования: аналитическое и имитационное.

Аналитическое моделирование - это математический прием исследования логистических систем, позволяющий получать точные решения. Аналитическое моделирование осуществляется в следующей последовательности.

Первый этап. Формулируются математические законы, связывающие объекты системы. Эти законы записываются в виде некоторых функциональных соотношений (алгебраических, дифференциальных и т. п.),

Второй этап. Решение уравнений, получение теоретических результатов.

Третий этап. Сопоставление полученных теоретических результатов с практикой (проверка на адекватность).

Наиболее полное исследование процесса функционирования системы можно провести, если известны явные зависимости, связывающие искомые характеристики с начальными условиями, параметрами и переменными системы. Однако такие зависимости удается получить только для сравнительно простых систем. При усложнении систем исследование их аналитическими методами наталкивается на определенные трудности, что является существенным недостатком метода. В этом случае, чтобы использовать аналитический метод, необходимо существенно упростить первоначальную модель, чтобы иметь возможность изучить хотя бы общие свойства системы.

К достоинствам аналитического моделирования относят большую силу обобщения и многократность использования.

Другим видом математического моделирования является имитационное моделирование.

Как уже отмечалось, логистические системы функционируют в условиях неопределенности окружающей среды. При управлении материальными потоками должны учитываться факторы, многие из которых носят случайностный характер. В этих условиях создание аналитической модели, устанавливающей четкие количественные соотношения между различными составляющими логистических процессов, может оказаться либо невозможным, либо слишком дорогим.

При имитационном моделировании закономерности, определяющие характер количественных отношений внутри логистических процессов, остаются непознанными. В этом плане логистический процесс остается для экспериментатора «черным ящиком».

Процесс работы с имитационной моделью, в первом приближении, можно сравнить с настройкой телевизора рядовым телезрителем, не имеющим представления о принципах работы этого аппарата. Телезритель просто вращает разные ручки, добиваясь четкого изображения, не имея при этом представления о том, что происходит внутри «черного ящика».

Точно так же экспериментатор «вращает ручки» имитационной модели, меняя при этом условия протекания процесса и наблюдая получаемый результат. Определение условий, при которых результат удовлетворяет требованиям, является целью работы с имитационной моделью.

Имитационное моделирование включает в себя д в а о с н о в н ы х п р о ц е с с а : первый — конструирование модели реальной системы, второй — постановка экспериментов на этой модели.

При этом могут преследоваться следующие цели: а) понять поведение логистической системы; б) выбрать стратегию, обеспечивающую наиболее эффективное функционирование логистической системы.

Как правило, имитационное моделирование осуществляется с помощью компьютеров.

Условия, при которых рекомендуется применять имитационное моделирование, приведены в работе Р. Шеннона «Имитационное моделирование систем — наука и искусство» [46]. Перечислим основные из них.

Не существует законченной математической постановки данной задачи, либо еще не разработаны аналитические методы решения сформулированной математической модели.

Аналитические модели имеются, но процедуры столь сложны и трудоемки, что имитационное моделирование дает более простой способ решения задачи.

Аналитические решения существуют, но их реализация невозможна вследствие недостаточной математической подготовки имеющегося персонала.

Таким образом, основным достоинством имитационного моделирования является то, что этим методом можно решать более сложные задачи. Имитационные модели позволяют достаточно просто учитывать случайные воздействия и другие факторы, которые создают трудности при аналитическом исследовании.

При имитационном моделировании воспроизводится процесс функционирования системы во времени. Причем имитируются элементарные явления, составляющие процесс с сохранением их логической структуры и последовательности протекания во времени. Модели не решают, а осуществляют прогон программы с заданными параметрами, меняя параметры, осуществляя прогон за прогоном.

Имитационное моделирование имеет ряд существенных недостатков, которые также необходимо учитывать.

1. Исследования с помощью этого метода обходятся дорого.

Причины:

для построения модели и экспериментирования на ней необходим высококвалифицированный специалист-программист;

необходимо большое количество машинного времени, поскольку метод основывается на статистических испытаниях и требует многочисленных прогонов программ;

модели разрабатываются для конкретных условий и, как правило, не тиражируются.

2. Велика возможность ложной имитации. Процессы в логистических системах носят вероятностный характер и поддаются моделированию только при введении определенного рода допущений. Например, разрабатывая имитационную модель товароснабжения района и принимая среднюю скорость движения автомобиля на маршруте, равную 25 км/ч, мы исходим из допущения, что дорожные условия хорошие. В действительности погода может испортиться и, в результате наступившего гололеда, скорость на маршруте упадет до 15 км/ч. Реальный процесс пойдет иначе.

Описание достоинств и недостатков имитационного моделирования можно завершить словами Р. Шеннона: «Разработка и применение имитационных моделей в большей степени искусство, чем наука. Следовательно успех или неудача в большей степени зависит не от метода, а от того, как он применяется» [46].

5.3. Экспертные системы в логистике

Под экспертными системами в логистике понимают специальные компьютерные программы, помогающие специалистам принимать решения, связанные с управлением материальными потоками. Экспертная система может аккумулировать знания и опыт нескольких специалистов-экспертов, работающих в разных областях. Труд высококвалифицированных экспертов стоит дорого, однако, как правило, требуется не повседневно. Возможность получить совет экспертов по разным вопросам посредством обращения к компьютеру позволяет квалифицированно решать сложные задачи, повышает производительность труда персонала и в то же время не требует затрат на содержание штата высокооплачиваемых специалистов.

Применение экспертных систем позволяет:

принимать быстрые и качественные решения в области управления материальными потоками;

готовить опытных специалистов за относительно более короткий промежуток времени* ;

сохранять «ноу - хау» компании, так как персонал, пользующийся системой, не может вынести за пределы компании опыт и знания, содержащиеся в экспертной системе;

использовать опыт и знания высококвалифицированных специалистов на непрестижных, опасных, скучных и тому подобных рабочих местах.

К недостаткам экспертных систем следует отнести ограниченную возможность использования «здравого смысла». Логистические процессы включают множество операций с разнообразными грузами. Учесть все особенности в экспертной программе невозможно. Поэтому, чтобы не поставить коробку весом в сто килограммов на коробку весом в пять килограммов здравым смыслом, дополняющим знания экспертной системы, должен обладать пользователь.

* Обращение с экспертными программами за короткий промежуток времени формирует опытного специалиста. В то же время, задача повышения обучающих возможностей экспертных систем является сегодня актуальной, так как большинство программ не объясняют пользователю причины рекомендуемых решений.

Экспертные системы применяются на различных стадиях логистического процесса, облегчая решение проблем, требующих значительного опыта и затрат времени. Например, на складе, при принятии решения о пополнении запасов, когда менеджеру необходимо оценить большой объем разнообразной информации: ожидаемые цены в разрезе закупаемых товаров, тарифы на доставку, необходимость одновременного пополнения запасов по разным позициям ассортимента и т. д. Использование здесь экспертных систем позволяет принимать не только правильные, но и быстрые решения, что зачастую не менее важно.

В качестве примера использования экспертных систем в складском хозяйстве приведем систему Inventory Management Assistant , IMA («помощник в складском менеджменте»), разработанную для логистического отдела Военно-воздушных сил США. Отдел обслуживает свыше 19000 самолетов по всему миру. Складская система отдела содержит 916000 наименований запасных частей для самолетов. Цель создания IMA — помощь персоналу складов при решении задач, связанных с управлением запасами. Использование названной экспертной системы позволило на 8-10% повысить эффективность решения обычных проблем. Эффективность решения вопросов в сложных ситуациях возросла на 15 - 18%.

5.4. Определение и основные принципы системного подхода

Природа материального потока такова, что на своем пути к потреблению он проходит производственные, складские, транспортные звенья. Организуют и направляют материальный поток разнообразные участники логистического процесса.

Методологической основой сквозного управления материальным потоком является системный подход, принцип реализации которого в концепции логистики поставлен на первое место.

Системный подход — это направление методологии научного познания, в основе которого лежит рассмотрение объектов как систем, что позволяет исследовать трудно наблюдаемые свойства и отношения в объектах.

Системный подход означает, что каждая система является интегрированным целым даже тогда, когда, она состоит из отдельных, разобщенных подсистем. Системный подход позволяет увидеть изучаемый объект как комплекс взаимосвязанных подсистем, объединенных общей целью, раскрыть его интегративные свойства, внутренние и внешние связи.

Функционирование реальных логистических систем характеризуется наличием сложных стохастических связей как внутри этих систем, так и в их отношениях с окружающей средой. В этих условиях принятие частных решений, без учета общих целей функционирования системы и предъявляемых к ней требований, может оказаться недостаточным, а возможно и ошибочным.

В качестве примера вновь обратимся к схеме движения сахарного песка от завода-изготовителя до магазинов (рис. 11). Допустим, что руководство завода без согласования с оптовым и розничным звеном приняло решение о внедрении мощного оборудования для фасовки сахарного песка в бумажные пакеты. Возникает вопрос: как воспримет это нововведение вся товаропроводящая система, приспособленная к транспортированию, хранению и выполнению остальных технологических операций с сахарным песком, упакованным именно в мешки? Не исключено, что в ее работе произойдет сбой.

В соответствии с требованиями системного подхода решение о фасовке сахарного песка на заводе-изготовителе должно приниматься во взаимной связи с остальными решениями, общей целью которых является оптимизация совокупного материального потока.

Системный подход не существует в виде строгой методологической концепции. Это своего рода совокупность познавательных принципов, соблюдение которых позволяет определенным образом сориентировать конкретные исследования.

При формировании логистических систем должны учитываться следующие принципы системного подхода:

принцип последовательного продвижения по этапам создания системы. Соблюдение этого принципа означает, что система сначала должна исследоваться на макроуровне, т. е. во взаимоотношении с окружающей средой, а затем на микроуровне, т. е. внутри своей структуры;

принцип согласования информационных, надежностных, ресурсных и других характеристик проектируемых систем;

принцип отсутствия конфликтов м.ежду целями отдельных подсистем и целями всей системы.

5.5. Сравнительная характеристика классического и системного подходов к формированию систем

Существо системного подхода отчетливо проявляется при его сравнении с классическим индуктивным подходом к формированию систем.

Классический подход означает переход от частного к общему (индукция). Формирование системы, при классическом подходе к этому процессу, происходит путем слияния ее компонентов, разрабатываемых отдельно.

На первом этапе определяются цели функционирования отдельных подсистем. Затем, на втором этапе, анализируется информация, необходимая для формирования отдельных подсистем. И, наконец, на третьем этапе формируются подсистемы, которые в совокупности образуют работоспособную систему.

В отличие от классического системный подход предполагает последовательный переход от общего к частному, когда в основе рассмотрения лежит конечная цель, ради которой создается система.

Последовательность формирования системы при системном подходе также включает в себя несколько этапов.

Первый этап. Определяются и формулируются цели функционирования системы.

Второй этап. На основании анализа цели функционирования системы и ограничений внешней среды определяются требования, которым должна удовлетворять система.

Третий этап. На базе этих требований формируются, ориентировочно, некоторые подсистемы.

Четвертый этап. Наиболее сложный этап синтеза системы: анализ различных вариантов и выбор подсистем, организация их в единую систему. При этом используются критерии выбора. В логистике один из основных методов синтеза систем — моделирование.

5.6. Пример классического и системного подходов к организации материального потока

Различные подходы к организации материального потока проиллюстрируем на примере снабжения магазинов бакалейными товарами со складов оптовой базы. торговой сети бакалейными товарами

Рассмотрим д в а в а р и а н т а организации материального потока, имеющие принципиальное отличие друг от друга. Первый вариант носит традиционное название «самовывоз», второй — «централизованная доставка».

Вариант 1 (самовывоз) характеризуется следующими признаками:

отсутствует единый орган, обеспечивающий оптимальное использование транспорта. Магазины самостоятельно договариваются с транспортными организациями и, получив машину, приезжают по мере необходимости на базу за товаром;

на складах базы, на транспорте и в магазинах применяются исторически сложившиеся технологические процессы грузопереработки, не согласованные между собой. Некоторое согласование имеет место лишь в местах передачи груза;

ни оптовая база, ни магазины не предъявляют жестких требований к типам используемого транспорта — главное вывезти товар;

отсутствует необходимость использования строго определенных видов тары;

возможно, что в ряде магазинов не созданы условия для беспрепятственного подъезда транспорта, быстрой разгрузки и приемки товара.

Анализ характерных признаков «самовывоза» показывает, что у участников логистического процесса отсутствует единая цель — рациональная организация совокупного материального потока. Каждый из участников организует материальный поток лишь в пределах участка своей непосредственной деятельности.

Очевидно, что здесь имеет место классический способ формирования системы, обеспечивающей прохождение совокупного материального потока. Действительно, мы видим здесь т р и, самостоятельно сформированные п о д с и с т е м ы :

подсистема, обеспечивающая прохождение материального потока на складах оптовой базы;

подсистема, обеспечивающая его обработку на транспорте;

подсистема, обеспечивающая его обработку в магазинах.

Эти подсистемы соединены между собой в значительной степени механически. Несмотря на это, в целом они образуют работоспособную систему, обеспечивающую прохождение совокупного материального потока по всей цепи.

Вариант 2 (централизованная доставка) характеризуется следующими признаками:

участники логистического процесса создают единый орган, цель которого — оптимизация именно совокупного материального потока. Например, в потребительском союзе для организации централизованной доставки создается рабочая группа, в состав которой входят директора автотранспортных, оптовых и розничных предприятий. Организационное руководство рабочей группой возлагается на заместителя председателя правления потребсоюза;

исторически сложившиеся технологические процессы на предприятиях — участниках логистического процесса корректируются в соответствии с требованиями оптимальной организации именно совокупного материального потока;

разрабатываются схемы завоза товаров в магазины, определяются рациональные размеры партий поставок и частота завоза;

разрабатываются оптимальные маршруты и графики завоза товаров в магазины;

создается парк специализированных автомобилей, а также выполняется ряд других мероприятий, позволяющих оптимизировать совокупный материальный поток.

Анализ характерных признаков второго варианта организации материального потока показывает, что для централизованной доставки товаров участники логистического процесса задаются общей целью формирования логистической системы, обеспечивающей рациональную организацию совокупного материального потока. Изучаются требования, которым он должен удовлетворять. Формируются варианты его организации, из которых по специальным критериям отбирается лучший. Таким образом, второй вариант является примером системного подхода к формированию логистической системы, обеспечивающей прохождение совокупного материального потока по цепи.

Не останавливаясь на доказательстве, отметим, что второй вариант организации материального потока, т. е. системный подход к товароснабжению розничной торговой сети, позволяет:

повысить степень использования материально-технической базы, в том числе транспорта, складских и торговых площадей;

оптимизировать товарные запасы у всех участников логистического процесса;

повысить качество и уровень логистического сервиса;

оптимизировать размеры партий товаров.

Вопросы для контроля знаний

Охарактеризуйте объект исследований в области логистики, а также применяемый методологический аппарат.

Дайте определения логистической модели и логистического моделирования.

Охарактеризуйте метод аналитического моделирования логистических систем. Назовите его преимущества и недостатки.

Что такое имитационное моделирование логистических систем? Из каких процессов состоит, какие цели преследует?

В каких случаях рекомендуется применять метод имитационного моделирования?

Назовите достоинства и недостатки имитационного моделирования.

Дайте определение системного подхода.

Опишите последовательность формирования системы при классическом (индуктивном) подходе.

Опишите последовательность формирования системы при системном подходе.

Сделайте сравнительную характеристику классического и системного подходов к формированию систем.

Приведите пример классического и системного подходов к формированию материалопроводящих систем. В чем, на ваш взгляд, заключается эффект от использования принципов системного подхода?

Назовите преимущества и недостатки экспертных систем.

|

Скачать 1.11 Mb.

Скачать 1.11 Mb.