Лекции Гидравлические и пневматические машины. Общая характеристика привода Структурная схема гидропривода

Скачать 1.55 Mb. Скачать 1.55 Mb.

|

|

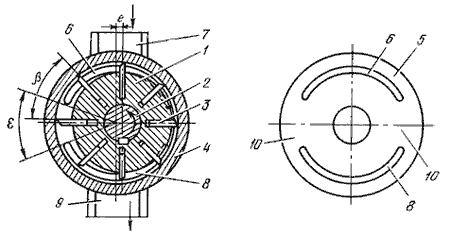

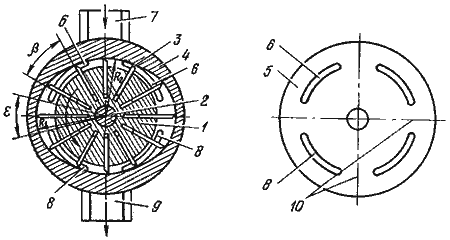

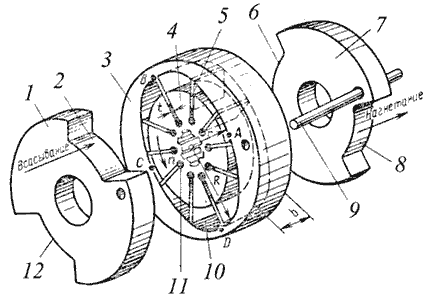

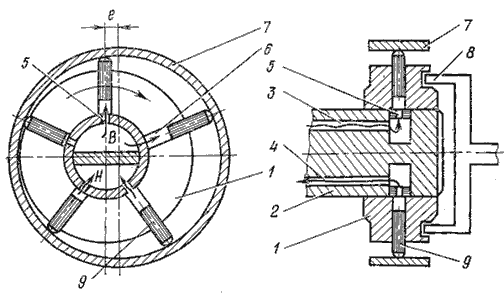

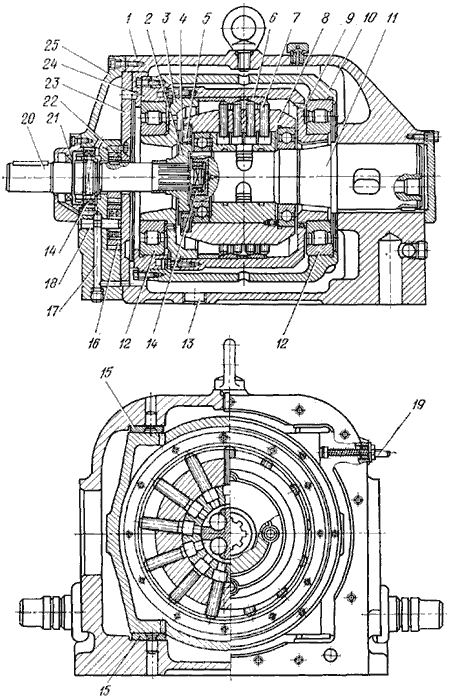

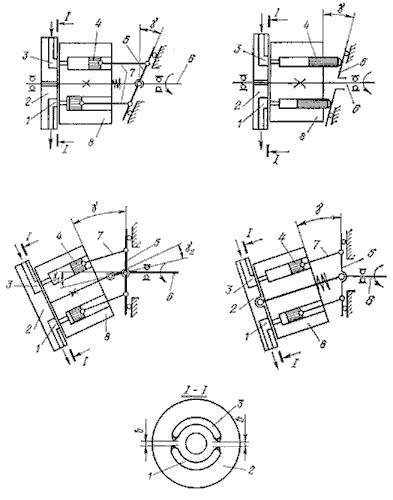

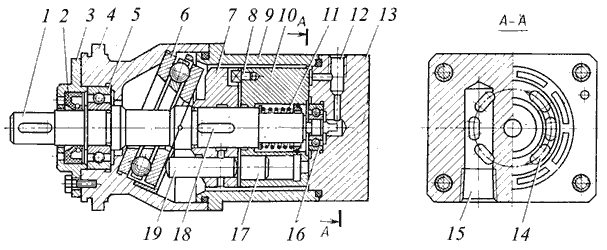

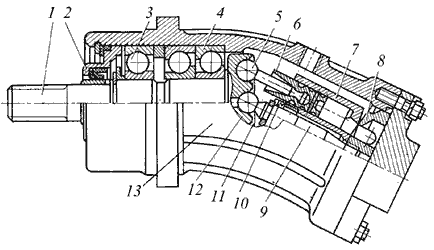

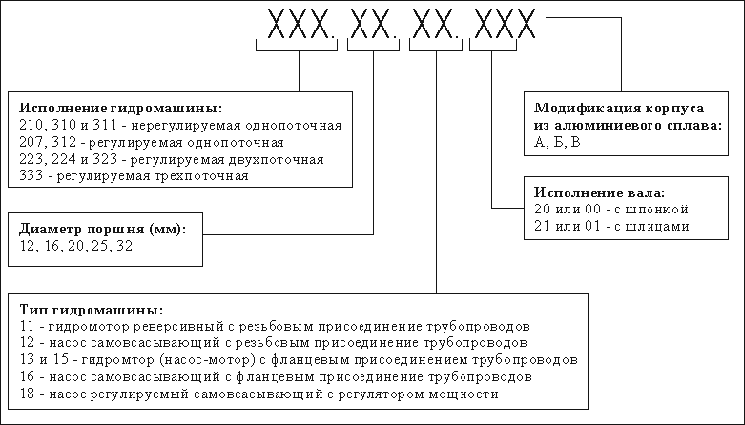

3.3. Пластинчатые насосы и гидромоторы Пластинчатые насосы и гидромоторы так же, как и шестеренные, просты по конструкции, компактны, надежны в эксплуатации и сравнительно долговечны. В таких машинах рабочие камеры образованы поверхностями статора, ротора, торцевых распределительных дисков и двумя соседними вытеснителями-платинами. Эти пластины также называют лопастями, лопатками, шиберами. Пластинчатые насосы могут быть одно-, двух- и многократного действия. В насосах однократного действия одному обороту вала соответствует одно всасывание и одно нагнетание, в насосах двукратного действия - два всасывания и два нагнетания. Схема насоса однократного действия приведена на рис.3.3. Насос состоит из ротора 1, установленного на приводном валу 2, опоры которого размещены в корпусе насоса. В роторе имеются радиальные или расположенные под углом к радиусу пазы, в которые вставлены пластины 3. Статор 4 по отношению к ротору расположен с эксцентриситетом е. К торцам статора и ротора с малым зазором (0,02…0,03 мм) прилегают торцевые распределительные диски 5 с серповидными окнами. Окно 6 каналами в корпусе насоса соединено с гидролинией всасывания 7, а окно 8 - с напорной гидролинией 9. Между окнами имеются уплотнительные перемычки 10, обеспечивающие герметизацию зон всасывания и нагнетания. Центральный угол , образованный этими перемычками, больше угла между двумя соседними пластинами. При вращении ротора пластины под действие м центробежной силы, пружин или под давлением жидкости, подводимой под их торцы, выдвигаются из пазов и прижимаются к внутренней поверхности статора. Благодаря эксцентриситету объем рабочих камер вначале увеличивается - происходит всасывание, а затем уменьшается - происходит нагнетание. Жидкость из линии всасывания через окна распределительных дисков вначале поступает в рабочие камеры, а затем через другие окна вытесняется из них в напорную линию. При изменении эксцентриситета е изменяется подача насоса. Если е = 0 (ротор и статор расположены соосно), платины не будут совершать возвратно-поступательных движений, объем рабочих камер не будет изменяться, и, следовательно, подача насоса будет равна нулю. При перемене эксцентриситета с +е на -е изменяется направление потока рабочей жидкости (линия 7 становится нагнетательной, а линия 9 - всасывающей). Таким образом, пластинчатые насосы однократного действия в принципе регулируемые и реверсируемые.  Рис.3.3. Схема пластинчатого насоса однократного действия: 1 - ротор; 2 - приводной вал; 3 - пластины; 4 - статор; 5 - распределительный диск; 6, 8 - окна; 7 - гидролиния всасывания; 9 - гидролиния нагнетания Подачу пластинчатого насоса однократного действия определяют по формуле  где b - ширина пластин; е - эксцентриситет; D - диаметр статора; z - число платин; t - толщина платин; n - частота вращения ротора. Число пластин z может быть от 2 до 12. С увеличением числа пластин подача насоса уменьшается, но при этом увеличивается ее равномерность. В насосах двойного действия (рис.3.4) ротор 1 и 2 статор соосны. Эти насосы имеют по две симметрично расположенные полости всасывания и полости нагнетания. Такое расположение зон уравновешивает силы, действующие со стороны рабочей жидкости, и разгружает приводной вал 2, который будет нагружен только крутящим моментом. Для большей уравновешенности число пластин 3 в насосах двойного действия принимается четным. Торцевые распределительные диски 5 имеют четыре окна. Два окна 6 каналами в корпусе насоса соединяются с гидролинией всасывания 7, другие два 8 - с напорной гидролинией 9. Так же как и в насосах однократного действия, между окнами имеются уплотнительные перемычки 10. Для герметизации зон всасывания и нагнетания должно быть соблюдено условие, при котором ε < β. Профиль внутренней поверхности статора выполнен из дуг радиусами R1 и R2с центром в точке О. Пазы для пластин в роторе могут иметь радиальное расположение под углом 7…15 к радиусу, что уменьшает трение и исключает заклинивание пластин. Насосы с радиальным расположением пластин могут быть реверсивными.  1, 7 - распределительные диски; 3 - статор; 4 - ротор; 5 - пластины; 6, 8 - окна напорной полости; 2, 12 - окна всасывающей полости; 9 - штифт; 10 - внутренняя поверхность статора; 11 - отверстие Рассмотрим еще раз устройство и принцип работы пластинчатого насоса двойного действия на примере насоса Г12-2М. Основными деталями насоса является корпус с крышкой, приводной вал с подшипниками и рабочий комплект (рис.3.5, а), состоящий из распределительных дисков 1 и 7, статора 3, ротора 4 и пластин 5. Диски и статор, зафиксированные в угловом положении относительно корпуса штифтом 9, прижимаются друг к другу пружинами (не показаны), а также давлением масла в напорной линии. При вращении ротора 4, связанного через шлицевое соединение с приводным валом, в направлении, указанном стрелкой, пластины 5 центробежной силой и давлением масла, подведенного в отверстия 11, прижимаются к внутренней поверхности 10 статора 3, имеющей форму овала, и, следовательно, совершают возвратно-поступательное движение в пазах ротора. Во время движения пластин от точки А до точки В и от точки С до точки D объемы камер, образованных двумя соседними пластинами, внутренней поверхностью статора, наружной поверхностью ротора и торцевыми поверхностями дисков 1 и 7, увеличиваются, и масло заполняет рабочие камеры через окна 2 и 12 диска 1, связанные со всасывающей линией. При движении в пределах участков ВС и DА объемы камер уменьшаются, и масло вытесняется в напорную линию гидросистемы через окна 6 и 8 диска 7. Поскольку зоны нагнетания (ВС и DА) и всасывания (АВ и CD) расположены диаметрально относительно ротора, на него не действуют радиальные усилия, что положительно сказывается на долговечности подшипников приводного вала. Конструкция насоса показана на рис.3.5, б. В расточках корпуса 15 и крышки 1 установлен рабочий комплект (диски 3 и 7, статор 5, ротор 6, пластины 16). Ротор через шлицевое соединение связан с приводным валом 11, опирающимся на шарикоподшипники 2 и 8. Наружные утечки или подсос воздуха по валу исключается манжетами 10, установленными в расточке фланца 9. Комплект сжимается тремя пружинами 12 и давлением масла в камере 13. Окна 4 диска 3 через отверстия 17 статора соединены с глухими окнами всасывания 14 диска 7, благодаря чему масло из всасывающей линии поступает в ротор с двух сторон, что облегчает условия всасывания. В напорную линию масло вытесняется через окна 19 диска 7. Поворот комплекта предотвращается штифтом 18 (или винтами), проходящими через отверстия в деталях 1, 3, 5, 7 и 15. Подачу пластинчатого насоса двойного действия определяют по формуле где b - ширина ротора; R1 и R2 - радиусы дуг, образующих профиль внутренней поверхности статора; t - толщина платин; z - число пластин; α - угол наклона пластин к радиусу. Пластинчатые гидромоторы могут быть также одно-, двух- и многократного действия. Пластинчатые гидромоторы от пластинчатых насосов отличаются тем, что в их конструкцию включены устройства, обеспечивающие постоянный прижим пластин к статорному кольцу. При подводе к машине жидкости на рабочую поверхность пластин действует сила, создающая крутящий момент на валу гидромотора, который для гидромоторов однократного действия определяется по формуле: а для гидромоторов двойного действия Гидромоторы двойного действия так же, как и насосы двойного действия, нерегулируемые. Надежность и срок службы пластинчатых гидромашин зависят от материала пластин и статорного кольца. Во избежание отпуска материала пластин из-за нагрева от рения о статорное кольцо пластины изготовляют из стали с высокой температурой отпуска. Статорное кольцо цементируется и закаливается. Ротор изготовляют из закаленной хромистой стали, а торцевые распределительные диски из бронзы. 3.4. Радиально-поршневые насосы и гидромоторы Радиально-поршневые гидромашины применяют при сравнительно высоких давлениях (10 МПа и выше). По принципу действия радиально-поршневые гидромашины делятся на одно-, двух- и многократного действия. В машинах однократного действия за один оборот ротора поршни совершают одно возвратно-поступательное движение. Схема радиально-поршневого насоса однократного действия приведена на рис.3.6. Рабочими камерами в насосе являются радиально расположенные цилиндры, а вытеснителями - поршни. Ротор (блок цилиндров) 1 на скользящей посадке установлен на ось 2, которая имеет два канала 3 и 4 (один соединен с гидролинией всасывания, другой - с напорной гидролинией). Каналы имеют окна 5, которыми они могут соединяться с цилиндрами 6. Статор 7 по отношению к ротору располагается с эксцентриситетом.  Рис.3.6. Схема радиально-поршневого насоса однократного действия Ротор вращается от приводного вала через муфту 8. При вращении ротора в направлении, указанном на рис.3.6. стрелкой, поршни 9 вначале выдвигаются из цилиндров (происходит всасывание), а затем вдвигаются (нагнетание). Соответственно рабочая жидкость вначале заполняет цилиндры, а затем поршнями вытесняется оттуда в канал 4 и далее в напорную линию гидросистемы. Поршни выдвигаются и прижимаются к статору центробежной силой или принудительно (пружиной, давлением рабочей жидкости или иным путем). Подача радиально-поршневого насоса где d - диаметр цилиндра; е - эксцентриситет; z - число поршней. В серийных конструкциях радиально-поршневых насосов число поршней принимается нечетным (чаще всего z = 7 или z = 9). Число рядов цилиндров для увеличения подачи может быть увеличено от 2 до 6. Подача радиально-поршневого насоса с кратностью действия i и числом рядов m подсчитывается по формуле где h - ход поршней. В станкостроении применяют регулируемые радиально-поршневые насосы однократного действия типа НП, которые выпускают с максимальной подачей до 400 л/мин и давлением до 200 МПа. На рис.3.7. представлен радиально-поршневой насос однократного действия типа НП с четырьмя рядами цилиндров, который состоит из корпуса 1 и крышки 25, внутри которых размещены все рабочие элементы насоса: скользящий блок 10 с крышкой 24, обойма 9 с крышкой 3 и реактивным кольцом 6, ротор 8 с радиально расположенными цилиндрами, поршни 7, распределительная ось 11, на которой на скользящей насадке установлены ротор, приводной вал 20 и муфта. Скользящий блок может перемещаться по направляющим 15, благодаря чему достигаются изменение эксцентриситета, а следовательно, и подача насоса. Величина эксцентриситета ограничивается указателем 19. Обойма вращается в двух подшипниках 12, а приводной вал - в подшипниках 14. Распределительная ось имеет каналы с отверстиями, через которые происходят всасывание и нагнетание. Муфта состоит из фланца 2, установленного на шлицах приводного вала промежуточного кольца 5 и четырех роликов 4, через которые крутящий момент предается от фланца к ротору. Для исключения утечек рабочей жидкости по валу служит уплотнение 21. Утечки по каналу 17 отводятся в корпус насоса, а из него через отверстие 13 в дренажную гидролинию.  Рис.3.7. Радиально-поршневой насос однократного действия типа НП Насос работает следующим образом. При вращении ротора поршни под действием центробежной силы выдвигаются из цилиндров и прижимаются к реактивным кольцам обоймы. При этом если между ротором и обоймой есть эксцентриситет, то поршни, кроме вращательного, будут совершать и возвратно-поступательные (в радиальном направлении) движения. Изменение эксцентриситета вызывает соответствующее изменение хода поршней и подачи насоса. Вместе с ротором во вращение вовлекается обойма, вращающаяся в своих подшипниках. Такая конструкция позволяет уменьшить силы трения и повысить КПД гидромашины. Для радиально-поршневых машин работающих в режиме гидромотора крутящий момент можно определить по формуле где m - число рядов цилиндров; i - кратность хода поршней; h - величина хода поршней. 3.5. Аксиально-поршневые насосы и гидромоторы Аксиально-поршневые гидромашины нашли широкое применение в гидроприводах, что объясняется рядом их преимуществ: меньшие радиальные размеры, масса, габарит и момент инерции вращающихся масс; возможность работы при большом числе оборотов; удобство монтажа и ремонта. Аксиально-поршневой насос состоит из блока цилиндров 8 (рис.3.8) с поршнями (плунжерами) 4, шатунов 7, упорного диска 5, распределительного устройства 2 и ведущего вала 6.  Рис.3.8. Принципиальные схемы аксиально-поршневых насосов: 1 и 3 - окна; 2 - распределительное устройство; 4 - поршни; 5 - упорный диск; 6 - ведущий вал; 7 - шатуны; 8 - блок цилиндров а - с иловым карданом; б - с несиловым карданом; в - с точечным касанием поршней; г - бескарданного типа Во время работы насоса при вращении вала приходит во вращение и блок цилиндров. При наклонном расположении упорного диска (см. рис.3.8, а, в) или блока цилиндров (см. рис.3.8, б, г) поршни, кроме вращательного, совершают и возвратно-поступательные аксиальные движения (вдоль оси вращения блока цилиндров). Когда поршни выдвигаются из цилиндров, происходит всасывание, а когда вдвигаются - нагнетание. Через окна 1 и 3 в распределительном устройстве 2 цилиндры попеременно соединяются то с всасывающей, то с напорной гидролиниями. Для исключения соединения всасывающей линии с напорной блок цилиндров плотно прижат к распределительному устройству, а между окнами этого устройства есть уплотнительные перемычки, ширина которых b больше диаметра dк отверстия соединительных каналов в блоке цилиндров. Для уменьшения гидравлического удара при переходе цилиндрами уплотнительных перемычек в последних сделаны дроссельные канавки в виде небольших усиков, за счет которых давление жидкости в цилиндрах повышается равномерно. Рабочими камерами аксиально-поршневых насосов являются цилиндры, аксиально расположенные относительно оси ротора, а вытеснителями - поршни. По виду передачи движения вытеснителям аксиально-поршневые насосы подразделяются на насосы с наклонным блоком (см. рис.3.8, б, г) и с наклонным диском (см. рис.3.8, а, в). Известные конструкции аксиально-поршневых насосов выполнены по четырем различным принципиальным схемам. Насосы с силовым карданом (см. рис.3.8, а) приводной вал соединен с наклонным диском силовым карданом, выполненным в виде универсального шарнира с двумя степенями свободы. Поршни соединяются с диском шатунами. При такой схеме крутящий момент от приводящего двигателя передается блоку цилиндров через кардан и наклонный диск. Начальное прижатие блока цилиндров распределительному устройству обеспечивается пружиной, а во время работы насоса давлением жидкости. Передача крутящего момента блоку цилиндров необходима для преодоления сил трения между торцом блока цилиндров и распределительным устройством. В насосах с двойным несиловым карданом (см. рис.3.8, б) углы между осью промежуточного вала и осями ведущего и ведомого валов принимают одинаковыми и равными 1 = 2 = /2. При такой схеме вращение ведущего и ведомого валов будет практически синхронным, а кардан полностью разгруженным, так как крутящий момент от приводящего двигателя передается блоку цилиндров через диск 5, изготавливаемый заодно с валом 6. Насосы с точечным касанием поршней наклонного диска (см. рис.3.8, в) имеют наиболее простую конструкцию, поскольку здесь нет шатунов и карданных валов. Однако для того, чтобы машина работала в режиме насоса, необходимо принудительно выдвижение поршней из цилиндров для прижатия их к опорной поверхности наклонного диска (например, пружинами, помещенными в цилиндрах). По такой схеме чаще всего изготовляют гидромоторы типа Г15-2 (рис.3.9). Эти машины выпускаются небольшой мощности, т.к. в местах контакта поршней с диском создается высокое напряжение, которое ограничивает давление жидкости.  Рис.3.9. Аксиально-поршневой гидромотор типа Г15-2: 1 - вал; 2 - манжета; 3 - крышка; 4, 9 - корпус; 5, 16 - подшипник; 6 - радиально упорный подшипник; 7 - барабан; 8 - поводок; 10 - ротор; 11 - пружины; 12 - дренажное отверстие; 13 - распределительное устройство; 14 - полукольцевые пазы; 15 - отверстие напорное; 17 - поршни; 18 - шпонка; 19 - толкатель Аксиально-поршневые машины бескарданного типа (см. рис.3.8, г) блок цилиндров соединяется с ведущим валом через шайбу и шатуны поршней. По сравнению с гидромашинами с карданной связью машины бескарданного типа проще в изготовлении, надежнее в эксплуатации, имеют меньший габарит блока цилиндров. По данной схеме отечественной промышленностью выпускается большинство аксиально-поршневых машин серии 200 и 300 (рис.3.10).  Рис.3.9. Аксиально-поршневой гидромотор типа Г15-2: 1 - вал; 2 - манжета; 3 - крышка; 4, 9 - корпус; 5, 16 - подшипник; 6 - радиально упорный подшипник; 7 - барабан; 8 - поводок; 10 - ротор; 11 - пружины; 12 - дренажное отверстие; 13 - распределительное устройство; 14 - полукольцевые пазы; 15 - отверстие напорное; 17 - поршни; 18 - шпонка; 19 - толкатель Структура условного обозначения аксиально-поршневых машин серий 200 и 300 приведена на рис.3.11. Подача (расход) аксиально-поршневой гидромашины зависит от хода поршня, который определяется углом γ наклона диска или блока цилиндров ( γ < 25 ). Если конструкция гидромашины в процессе ее эксплуатации допускает изменение угла γ, то такие машины регулируемые. При изменении угла наклона шайбы или блока цилиндров с + γ до - γ достигается реверсирование направления потока жидкости или вращения ротора гидромашины.  Рис.3.11. Структура условного обозначения аксиально-поршневых гидромашин серий 200 и 300 Подачу для машин с бесшатунным приводом определяют по формуле: а для машин с шатунным приводом где d - диаметр цилиндра; D и D - диаметр окружности, на которой расположены центры окружностей цилиндров или закреплены шатуны на диске; D tg γ и D' sin γ - ход поршня при повороте блока цилиндров на 180 ; z - число поршней (z = 7, 9, 11). Крутящий момент аксиально-поршневого гидромотора определяют по формуле: |