отчет. Оценка качества информации в сетях мобильной связи

Скачать 0.53 Mb. Скачать 0.53 Mb.

|

|

Оценка качества информации в сетях мобильной связи СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ Развитие телекоммуникационных систем является ириоритетной задачей мирового сообщества на современном этапе. Приоритетность развития телекоммуникационных систем вытекает из роли, которую они играют сегодня в экономике и промышленности, науке и культуре, строительстве и т.д., образуя информационную инфраструктуру, обьединяющую людей во всём мире. Эта инфраструктура не только неограниченно расширяет сенсорные и речевые возможности людей, позволяя им общаться в любом месте, в любое время, но и усиливает их интеллектуальные возможности, а также создает новые виды услуг. Современные телекоммуникационные системы и сети явились синтезом развития двух, исходно независимых сетей - сетей связи и вычислительных сетей. Все современные сети строятся на основе применения новых электронных систем уплотнения и коммутации, поэтому цифровизация является решающей в переходе к современной сети связи. Как известно, в понятие цифровизации сети электросвязи вкладывается создание возможностей передачи и распределения любых информационных потоков цифровыми методами. Отсюда, степень цифровизации сети может быть выражена через значения удельного веса информационных потоков, передаваемых цифровыми методами, в общем объёме этих потоков. От степени цифровизации зависит возможность развития полностью цифровых сетей, создающих для пользователей новые виды услуг. Естественно, чем выше степень цифровизации, тем больше возможностей у пользователей для получения этих новых услуг, тем большими объёмами информации они могут обмениваться. К настоящему времени цифровая передача речевых сигналов (PC) по каналам мобильной связи (КМС) получила широкое распространение. Построением аппаратуры передачи PC сигналов и организацией сетей цифровых КМС занимаются в большинстве стран. В настоящее время важным направлением является развитие сети мобильной связи, причём вместе с повышением качества передачи необходимо улучшать экономические показатели каналов и трактов мобильной связи. Передача PC в цифровой форме позволяет решить эти задачи. Цифровые системы передачи сигналов PC интенсивно внедряются на мобильных сетях большинства развитых стран. Широкое и интенсивное развитие цифровой передачи PC связано с хорошо известными преимуществами цифровых методов передачи аналоговых сигналов. При передаче PC, в связи с высокими требованиями к качеству передачи, эти преимущества проявляются наиболее отчётливо. Отметим основные из этих преимуществ. Высокая помехоустойчивость цифровой передачи позволяет организовать высококачественную передачу PC по направляющим средам, имеющим сравнительно низкие качественные показатели, например по открытому эфиру. Отсутствие влияния протяжённости линейного тракта на качество передачи. Качество передачи PC определяется только оконечным каналообразующим оборудованием и практически не зависит от протяженности линейного тракта, числа цифровых транзитов, коммутации и обработки цифрового сигнала. Высокая стабильность параметров каналов, вытекающая из предыдущих свойств, определяет простоту эксплуатации КМС, поскольку обычно не требуется настроек и регулировок в процессе эксплуатации. Значительное увеличение гибкости при построении сети КМС, связанное с практически неограниченным числом цифровых транзитов, простотой цифрового выделения и ввода PC, простотой коммутации в интегральной цифровой сети связи. В перспективе открывается возможность создания полностью цифровых каналов, не имеющих НЧ транзитов. Значительное увеличение возможностей обработки PC, представленных в цифровой форме. Цифровое представление сигнала позволяет осуществлять весьма сложные операции для различных преобразований сигнала, например для устранения избыточности. Упрощение эксплуатации каналов, которое помимо указанной выше стабильности параметров связано с уменьшением числа контролируемых параметров. В пунктах цифрового транзита PC практически приходится контролировать только наличие сигнала и достоверность его передачи. При этом переключение трактов не требует проведения измерений и контроля параметров. Упрощается автоматизация процессов управления и контроля, а также ремонта аппаратуры. Значительно упрощается процесс производства цифровой аппаратуры передачи и приёма PC по сравнению с производством аналоговой аппаратуры. Это особенно относится к высококачественному абонентскому оборудованию (телефонному аппарату - «мобильнику»), производство которого в настоящее время связано с большими трудозатратами. Использование цифровых микросхем позволяет удешевить изготовление, существенно уменьшить габариты, повысить надёжность аппаратуры. Открываются большие возможности усовершенствования аппаратуры в связи с появлением новых типов цифровых БИС, сигнальных микропроцессоров и т. п. Так как передача сигналов PC происходит на различные расстояния, то появляется необходимость контроля качества передачи этой информации. Качество передачи речевой информации по каналам мобильной связи оценивается различными методами (субъективными, квазисубъективными и объективными). Существующие субъективные методы оценки качества, с точки зрения автоматизации процесса контроля, обладают следующими недостатками: - необходимость привлечения многочисленной тренированной; - артикуляционной бригады операторов и аудиторов; - трудоемкость и длительность проведения измерений и обработки полученных результатов; - необходимость в специально оборудованных помещениях с малым уровнем шума; - необходимость прерывания связи на время проведения испытаний и др. Квазисубъективные методы также имеют ряд недостатков, на которые следует обратить внимание: - наличие объёмного парка измерительного оборудования; - высокая стоимость измерительного оборудования, из-за его универсальности; - необходимость прерывания связи на время проведения испытаний и др. Поэтому, актуальным является совершенствование существующих субъективных и квазисубъективных методов оценки качества передачи речевой информации, а также разработка нового объективного метода оценки качества речевых сигналов звукового, имеющего повышенную точность оценки и возможность контроля без перерыва связи. В данной работе сделана попытка изложить основные методы, используемые для оценки качества передаваемых PC по КМС и спроектировать устройство, которое на практике реализует данную задачу. 1. Анализировать принципы обеспечения оценки качества информации в МС 2. Рассмотреть методы оценки качества обслуживания при передачи информации по МС 3. Экспериментировать метод оценки качества передачи по каналам МС на базе имитационной модели 1 АНАЛИЗ СОВЕРМЕННЫХ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ИНФОРМАЦИИ Особенности обеспечения качества информации Понятие «качество информации» является мало проработанным, особенно применительно к информационной базе системы стратегического управления. В научной литературе представлены различные подходы к определению качества информации. [1] Качественный аспект информации. это качество информации может определяться совокупностью свойств, обусловливающих возможность ее использования для удовлетворения определенных (в соответствии с ее назначением) потребностей. [1] В Большом экономическом словаре под редакцией А.Н. Азриэляна представлено следующее определение качества информации. Качество информации – степень практической пригодности информации, используемой в процессе управления, определяемая совокупностью таких свойств, как полнота, плотность, полезность, достоверность, ценность информации. [2] Ценность информации имеет четыре уровня: нулевой, средний (сокращение уровня затрат или повышение прибыли более чем на 10%), высокий (сокращение уровня затрат более чем в 2 раза), сверхвысокий (сокращение уровня затрат более, чем в 10 раз). Высокую ценность представляют имитационные модели предприятий, позволяющие руководителю предусмотреть возможные последствия при различных вариантах решения. Информация консультационного характера имеет ценность среднего уровня. Нулевую ценность имеет повторяющая известные характеристики объекта управления или не участвующая в принятии решения информация. [1] Для принятия управленческих решений важно не только качество информации, но и ее насыщенность. Насыщенностью информации, является соотношение полезной и фоновой информации. Фоновая информация служит для лучшего восприятия полезной (профессиональной) информации. Такая информация может включать: предупреждение о предстоящей информации, вспомогательную и вводную информацию. Если фоновой информации нет, то полезная плохо воспринимается. Наоборот, при обилии фоновой информации может быть допущен пропуск или не воспринят весь объем полезной информации. Выделяют три уровня насыщенности [3]: высокий (80% - 100%), нормативный (50% - 80%), низкий (менее 50%). Согласно общим Принципам подготовки и составления финансовой отчётности [4] (Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements) для того, чтобы информация могла использоваться на международном уровне, она должна отвечать следующим качественным признаками (рис. 1.1 ):

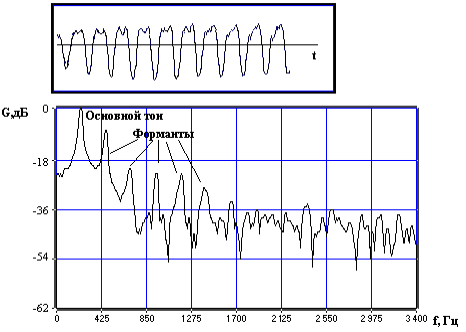

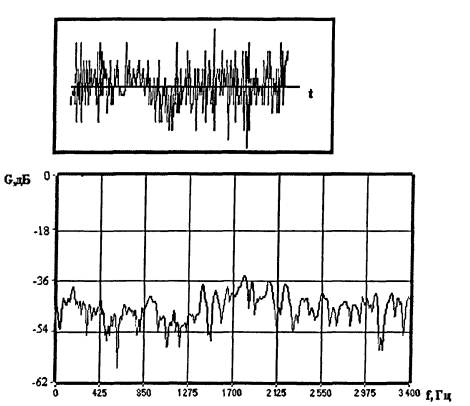

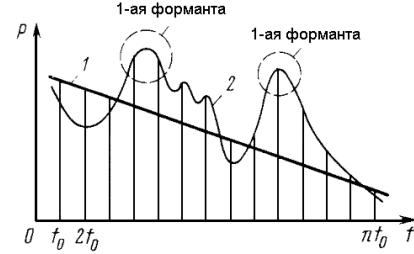

Понятность информации означает, что она доступна для понимания пользователям, обладающим достаточными знаниями в соответствующей области, уместность или значимость информации предполагает, что она будет влиять на экономические решения пользователей. Значимость информации определяется тремя параметрами: существенностью, своевременностью и рациональностью. Достоверность или надёжность информации имеет место в том случае, если она не содержит существенных оценок и является беспристрастной. Достоверная информация должна удовлетворять следующим требованиям: правдивое представление; приоритет содержания перед формой - информация должна принимать во внимание, прежде всего, экономическую сущность фактов; нейтральность, т. е. не нацеленность информации на интересы определённых групп пользователей; осмотрительность - это очень важное требование, которое заключается в консервативной оценке возможностей и угроз. Возможности не должны быть переоценены, а угрозы недооценены, т. е. возможности отражаются по наименьшей из возможных оценок, а угрозы - по наибольшей. Иными словами, учитываются потенциальные убытки, а не потенциальные прибыли; - полнота - в предоставляемой информации должны получить отражение все необходимые факты; - сопоставимость или сравнимость информации должна обеспечивать сопоставимость данных, как с предшествующими периодами, так и по отношению к другим компаниям. Международные стандарты устанавливают определённые ограничения, связанные с основными качественными характеристиками информации. Критерий своевременности связан с необходимостью должного соотнесения надёжности и уместности информации. С одной стороны, для соответствия требованию уместности необходимо полностью собрать информацию по всем имевшимся фактам. С другой стороны, получение полной и надёжной информации может привести к задержке при предоставлении отчётности и, соответственно, повлиять на уместность информации. Поэтому рекомендуется найти оптимальное сочетание между этими двумя требованиями. Соотношение между выгодами и затратами (balance between benefit and cost) означает, что выгоды от информации не должны превышать затраты на её получение, причём процесс соотнесения выгод и затрат требует профессиональной оценки. Соотношение между качественными характеристиками (balance between qualitative characteristics) должно быть предметом профессиональной оценки работника и подчиняться задаче удовлетворения потребностей пользователей в процессе стратегического управления. [1] Значимость того или иного признака информации определяется не только его величиной в количественном выражении, но и той ролью, которую этот элемент может играть. Признак информации является значимым, если его исключение оказывает влияние на решения, принимаемые пользователем. Поэтому, в работе автор придерживается мнения, что для характеристики информации, подготовленной для принятия управленческих решений в процессе стратегического управления акцент должен быть сделан на значимость информации, так как для принятия управленческих решений существенной является способность информации влиять на решения пользователей. Значимость информации в работе не исключается как свойство, однако рассматривается как обобщающий признак, включающий понятность, своевременность, ценность, правдивость, нейтральность, осмотрительность, полнота, сопоставимость, насыщенность, существенность и рациональность. Исходя из этого, автором «значимая информация» определяется как комплексная характеристика, объединяющая в себе важнейшие признаки информации и поддающаяся описанию с помощью качественных и количественных показателей, определяющих возможность ее использования путем влияния на управленческие решения пользователей, помогая им оценивать прошлые, настоящие и будущие события, подтверждая или корректируя прошлые оценки при принятии управленческих решений в процессе стратегического управления. Отсутствие какого-либо из признаков приводит к тому, что информация не может считаться значимой, а, следовательно, целенаправленно и комплексно использованной при принятии эффективных стратегических решений. [1] 1.2. Структура речевой информации. Речевой сигнал имеет двойственную природу – с одной стороны, это обычный акустический сигнал, который представляет собой процесс распространения энергии акустических колебаний в упругой среде. Как любой акустический сигнал, он может быть представлен в виде звуковых волн, представляющих собой распространение процессов сжатия и разряжения частиц среды, формы фронтов которых зависят от свойств источника и условий распространения. Поэтому, как и другие акустические сигналы, речь характеризуется определенным набором объективных характеристик: зависимостью звукового давления от времени (временной структурой звуковой волны), длительностью звучания, спектральным составом, местом расположения источника в пространстве. С другой стороны, речь как физическое явление вызывает определенные субъективные слуховые ощущения (громкости, высоты, тембра, локализации, маскировки и др.). Речевой сигнал подвергается такой же процедуре обработки в слуховой системе, как и любой другой акустический сигнал. Однако, если человек воспринимает речь на языке, которому он был предварительно обучен, то наряду с обработкой чисто акустической информации (громкости, высоты, тембра) происходит фонетическая, а вслед за ней и семантическая расшифровка информации, для чего подключаются специальные отделы головного мозга. Речь представляет собой колебания сложной формы, зависящей от произносимых слов, тембра голоса, интонации, пола и возраста говорящего [6]. Спектр речи весьма широк (примерно от 50 до 10000 Гц), но для передачи речи по каналам связи достаточно полосы в 3,1 кГц (0,3…3,4 кГц). Символы, из которых составлен речевой сигнал, называются фонемами. В каждом языке имеется присущее ему множество фонем, обычно от 30 до 50 (в арабском языке большинство исследователей насчитывают 42 звука речи – 6 гласных и 36 согласных). Звуки речи образуются в результате прохождения воздушного потока из легких через голосовые связки и полости рта и носа [7]. При разговоре грудная клетка сжимается и расширяется, поток воздуха проходит из легких через трахею и гортань в полости глотки, рта и носа. Голосовой тракт простирается от голосовой щели (отверстия между голосовыми складками в гортани) до губ. В процессе речеобразования его форма меняется. Если произносятся звонкие звуки (гласные, носовые, звонкие согласные), голосовые складки в гортани смыкаются и размыкаются с той или иной частотой, частотой основного тона. Получается последовательность импульсов воздушного потока, которые возбуждают полости голосового тракта. Говоря, человек меняет геометрические размеры этих полостей, соответственно меняются и их резонансные частоты, форманты. Органы речи обладают инерционностью: на интервале 20 - 30 мс параметры речи можно считать постоянными. Частота основного тона обычно находится в интервале от 50 до 400 Гц. На (рис. 1.2) [7] приведены временная зависимость и спектр, соответствующие гласному звуку "и". Хорошо виден периодический характер сигнала; в спектре ярко выражены основной тон и форманты.  Рис. 1.2. Временная зависимость и спектр, соответствующие гласному звуку "и". При произнесении глухих (не вокализованных) звуков голосовые складки расслаблены. Проходя по суженному голосовому тракту, воздух создает турбулентный поток. Полости рта и носа возбуждаются при этом шумоподобным сигналом. На рис. 1.3 показаны временная зависимость и спектр, соответствующие глухому согласному звуку "с". Сигнал не содержит периодических составляющих и подобен шуму; в спектре отсутствуют форманты и основной тон. Взрывные (смычные) звуки получаются путем кратковременного выхлопа - полного перекрытия речевого тракта, нагнетания давления и внезапного открытия тракта. Взрывные звуки бывают звонкие (б, д, г) и 20 глухие (п, т, к), то есть могут образовываться с участием голосовых складок и без них.  Рис. 1.3. временная зависимость и спектр, соответствующие согласному звуку "с". Частота импульсов основного тона (f0 на рис. 1.4) лежит в пределах от 50..80 Гц (бас) до 200..250 Гц (женский и детский голоса) [8]. Импульсы основного тона содержат большое число гармоник (до 40) (2f0,…, nf0 на рис. 1.4), причем их амплитуды убывают с увеличением частоты со скоростью приблизительно 12 дБ на октаву (кривая 1 на рис. 1.4). Октавой называется диапазон частот, верхняя частота которого в два раза выше нижней. Таким образом амплитуда гармоники 2f0 на 12 дБ больше, чем гармоники 4f0 и т.д.). При разговоре частота основного тона f0 меняется в значительных пределах.  Рис.1.4. Спектральный состав речевого сигнала. В процессе прохождения воздушного потока из легких через голосовые связки и полости рта и носа образуются звуки речи, причём мощность гармоник частоты основного тона меняется (кривая 2 на рис. 1.4). Области повышенной мощности гармоник частоты основного тона называются формантами (см. рис. 1.4). Различные звуки речи содержат от двух до четырех формант. Высокое качество передачи телефонного сигнала характеризуется уровнем громкости, разборчивостью, естественным звучанием голоса, низким уровнем помех. Эти факторы определяют требования к телефонным каналам. Сигналы телефонирования представляют собой последовательности речевых импульсов, отделенных друг от друга паузами. Импульсы соответствуют звукам речи, произносимым слитно, и весьма разнообразны по форме и амплитуде. Длительности отдельных импульсов также отличаются друг от друга, но обычно они близки к 100…150мс [9]. Паузы между импульсами изменяются в значительно большем диапазоне: от нескольких миллисекунд (межслоговые паузы) до нескольких минут или даже десятков минут – паузы при выслушивании ответа собеседника. 1.3 Оценка и показатели качества информации В отличие от материально-вещественных и энергетических информационные ресурсы не обладают признаками или характеристиками, которые можно было бы оценить количественными мерами с использованием общепринятых систем измерений (например, веса, длины, мощности и т. п.) или качественными мерами, используя при этом известные методы анализа качества вещества, в том числе его цветовых или органолептических свойств (например, вкуса, запаха и т. п.). В данном случае речь идет о свойствах, отражающих семантическую или прагматическую сущность ИР и имеющих внутренний, смысловой или содержательный характер. При синтаксическом анализе информации имеется возможность описания некоторых внешних или формальных характеристик информационных ресурсов в количественном виде, например: объем сообщения, количество знаков или рисунков, количество информации и т. д. Ряд характеристик можно представить в качественном виде: это свойства носителя информации, форма представления (документ в печатном или электронном виде, знания эксперта, преподавателя, консультанта и т. п.) и др. Информационные ресурсы в силу определения понятия "информация", которое связано с уменьшением степени неопределенности в системе "передатчик—приемник" непосредственно у потребителя, могут быть охарактеризованы рядом свойств или признаков, выявляемых и оцениваемых самими потребителями, а поэтому эти оценки весьма субъективными. Каждый потребитель исходя из имеющегося него объема знаний и опыта работы с информацией в определенной предметной области может выделить те свойства ИР, которые, по его мнению, определяют смысловую сущность этого ресурса. Последний при этом может иметь различные цели использования, различную степень новизны и другие свои характеристики, которые по-разному могут влиять на процесс принятия решения по выполнению каких-либо действий со стороны потребителя. При работе с информацией возможны случаи, при которых для разных потребителей один и тот же ресурс может иметь различные выявленные признаки и разную степень оценки каждого из них. Так, к примеру, для одного потребителя предлагаемый ИР может оказаться совершенно новым, чрезвычайно актуальным и полезным материалом с точки зрения получения новых знаний и их использования на практике. Другой же потребитель с учетом степени его квалификации или в силу сложившихся обстоятельств может не оценить смысл содержащегося в том же материале и не придать должного значения предлагаемой информации. Кроме того, качественная сторона ИР может рассматриваться как с точки зрения потребителя конкретной информации, так и с точки зрения информационной службы, информационной системы или эксперта-специалиста, передающих данный ресурс для дальнейшего его применения. Учитывая это, оценку следует проводить на основе качественных и количественных признаков, характеризующих различные факторы и обстоятельства производства определенного ИР, запроса потребителя на последний, процессов его передачи, получения и непосредственного использования в научно-теоретической, производственно-практической или социальной деятельности человека. Следует отметить, что качество одной и той же информации при реализации различных целей или видов деятельности (в технике, метрологии, экономике, социологии и др.) различно. Отличаются и наборы параметров (показателей), и методики определения качества информации в разных предметных областях знаний. Характеристики качества ИР (информации) определяют существенные свойства данного объекта, который может находиться в разных стадиях информационных технологий: сбора, хранения, переработки, передачи, получения и использования. Этап сбора или отбора данных (возникновение информации) сопровождается чрезвычайно важной характеристикой информации — ее репрезентативностью, связанной с определенными правилами сбора, отбора и формирования данных таким образом, чтобы последние наиболее правильно отражали исследуемые стороны и свойства объекта и представляли в дальнейшем этот объект адекватно. Информация об объекте отражает его структуру, свойства, внутренние и внешние связи, реальные процессы, в которых он участвует приблизительно, лишь стремясь к истинному и полному отражению действительности. Нарушение репрезентативности при формировании информации приводит нередко к существенным ее погрешностям и сказывается на основных характеристиках информации — точности и достоверности. Точность информации характеризует степень приближения этой информации к реальному состоянию отображаемого объекта, процесса, явления или окружающей действительности. Достоверность (адекватность, истинность, истинность) информации определяется ее свойством отражать реально существующие объекты с необходимой точностью. Любая информация об объекте или явлении отражает действительность с определенной степенью погрешности. Это связано с несовершенством применяемых методов и средств сбора информации или измерения информативных параметров. Кроме того, при регистрации данных или сигналов, несущих информацию, всегда присутствует уровень посторонних шумов. В результате указанные факторы могут в различной степени влиять на качество отображения объекта, а следовательно, на достоверность получаемой информации вплоть до полного ее несоответствия реальному объекту. В настоящее время разработаны и активно развиваются методы восстановления информации на фоне даже сильных помех (зачастую по уровню превышающих полезный сигнал) и повышения тем самым ее достоверности. 1.4 Классификация помех, присутствующих в каналах мобильной связи Одним из основных факторов, приводящих к значительному снижению качества передачи речевой информации по каналам мобильной связи, является эффект электрического эха. Причины его возникновения, характер и степень его мешающего воздействия подробно изучены как отечественными, так и зарубежными исследователями [1-3,]. Каждое из разработанных ранее и разрабатываемых в настоящее время специальных устройств для подавления эхосигналов, несмотря на разнообразие предлагаемых конструктивных решений, реализует определенный метод, на основе которого происходит устранение мешающего воздействия эхосигнала. Методы эхоподавления классифицируют по тому, каким образом достигается необходимая степень подавления эхосигнала. Как известно [1], наибольшее мешающее воздействие оказывает так называемое первое эхо говорящего. В обобщенном виде степень подавления этого эхосигнала аэ можно представить, как аэ = апр + АеДс+аобр, (1.1) где: апр, аобр - соответственно остаточные затухания прямого и обратного направлений передачи; АеДс - переходное затухание дифференциальной системы (ДС) телефонного канала. Метод подавления эхосигналов, при котором поддерживается постоянной и достаточно большой величина АеДс, получил название метода самобалансирующейся ДС (СДС). Метод эхокомпенсации предполагает увеличение до необходимой величины остаточного затухания обратного направления передачи аобр только для эхосигнала. Для информационного сигнала величина аобр остается неизменной. Метод эхозаграждения характеризуется тем, что величина аобр возрастает одновременно для эха и информационного сигнала. Каждому из перечисленных методов эхоподавления присущи определенные преимущества и недостатки, соотношение которых определяет применимость того или иного метода эхоподавления на практике. Кроме перечисленного вида помех в каналах мобильной связи присутствуют помехи внятного переходного разговора, а так же помехи гладкого шума. Следовательно, суммарная мощность помех определяется выражением: |