Оценка когнитивных свойств у студентов 1 курса

Скачать 88.82 Kb. Скачать 88.82 Kb.

|

|

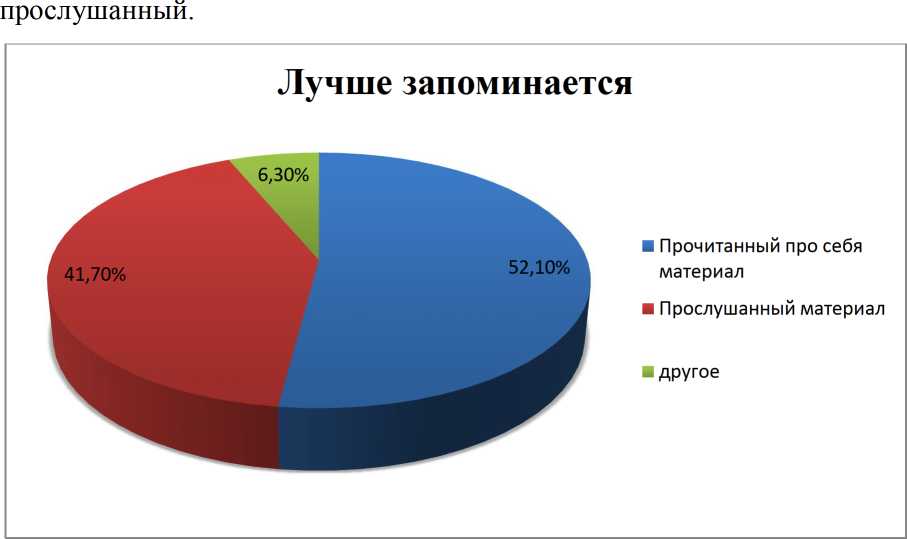

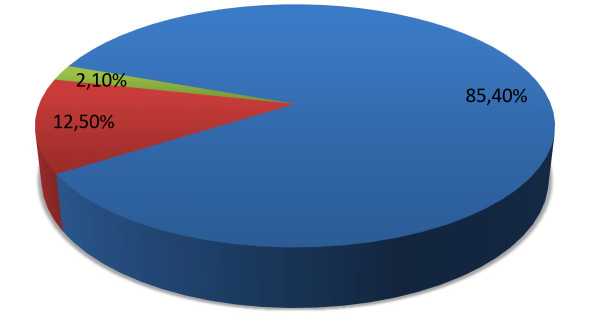

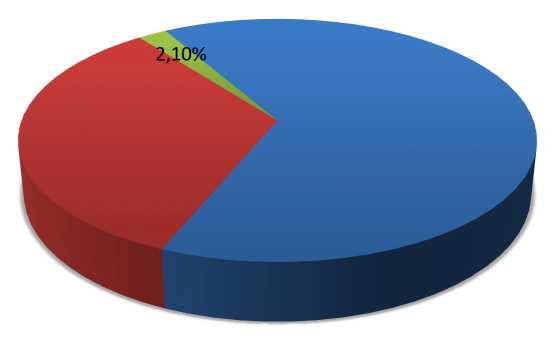

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тюменский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБОУ ВО Тюменский ГМУ Минздрава России) Кафедра пропедевтической и факультетской терапии. НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА по теме: Оценка когнитивных свойств у студентов 1 курса. Выполнил: Студент: 1 курса 125 группы Терновский Тимур Максимович Преподаватель: Юлианна Алексеевна Петрова Кандидат медицинских наук, доцент кафедры пропедевтической и факультетской терапии СОДЕРЖАНИЕ Введение 3 Теоретическая часть 4 Практическая часть 10 Заключение 12 Список источников литературы 14 Приложение 15 Введение Процессы памяти у людей протекают неодинаково. Сейчас принято выделять две основные группы индивидуальных различий: в первую группу входят различия в продуктивности заучивания, во вторую – различия типов памяти. Различия в продуктивности заучивания выражаются в скорости, прочности и точности запоминания, а также в готовности к воспроизведению материала. Другая группа индивидуальных различий касается типов памяти. Тип памяти определяет то, как человек запоминает материал. Чистые типы памяти встречаются редко, большинство людей обладает смешанными типами. Целью исследовательской работы является оценка памяти студентов 1 курса, выявление их индивидуальных особенностей, разработка рекомендаций для тренировки и улучшения памяти. Задачи исследования: Изучить различные виды памяти. Провести анкетирование среди студентов 1 курса. Проанализировать полученные данные. Разработать рекомендации. Объект исследования: память студентов 1 курса. Предмет исследования: индивидуальные особенности памяти. Практическая значимость: разработанные рекомендации помогут улучшить память студентов, что может повысить их успеваемость. Методы работы: теоретический анализ литературных источников; анкетирование; статистический анализ. Теоретическая часть Память – это психическое свойство человека, способность к накоплению, (запоминанию) хранению, и воспроизведению опыта и информации. Другое определение, говорит: память – это совокупность процессов и функций, которые расширяют познавательные возможности человека. Наиболее важные черты, неотъемлемые характеристики памяти: длительность, быстрота, точность, готовность, объём запоминания и воспроизведения. От этих характеристик зависит то, насколько продуктивна память человека. Объём – способность одновременно сохранять значительный объём информации. Средний объём памяти – 7 элементов (единиц) информации. Быстрота запоминания – отличается у разных людей. Скорость запоминания можно увеличить с помощью специальной тренировки памяти. Точность - точность проявляется в припоминании фактов и событий, с которыми сталкивался человек, а также в припоминании содержания информации. Эта черта очень важна в обучении. Длительность – способность в течение долгого времени сохранять пережитый опыт. Очень индивидуальное качество: некоторые люди могут вспомнить лица и имена школьных друзей спустя много лет (развита долговременная память), некоторые забывают их спустя всего несколько лет. Длительность памяти имеет выборочный характер. 5. Готовность к воспроизведению – способность быстро воспроизводить в сознании человека информацию. Именно благодаря этой способности мы можем эффективно использовать приобретенный раньше опыт. Существуют разные классификации видов человеческой памяти: По участию воли в процессе запоминания; По психической активности, которая преобладает в деятельности. По продолжительности сохранения информации; По сути предмета и способа запоминания. По характеру целевой деятельности память подразделяют на непроизвольную и произвольную. Непроизвольная память представляет собой запоминание и воспроизведение автоматически, без всяких усилий. Произвольная память подразумевает случаи, когда присутствует конкретная задача, и для запоминания используются волевые усилия. Доказано, что непроизвольно запоминается материал, который интересен для человека, который важен, имеет большое значение, вызывает эмоции. По характеру психической деятельности, с помощью которой человек запоминает информацию, память делят на: Двигательная (кинетическая) память представляет собой запоминание и сохранение, а при необходимости, воспроизведение многообразных, сложных движений. Эта память активно участвует в развитии двигательных умений и навыков. Все движения человека связаны с этим видом памяти. Эта память проявляется у человека раньше всего, и крайне необходима для нормального развития ребенка. Эмоциональная память – память на переживания. Особенно этот вид памяти проявляется в человеческих взаимоотношениях. Как правило, то, что вызывает у человека эмоциональные переживания, запоминается им без особого труда и на длительный срок. Доказано, что существует связь между приятностью переживания, и тем, как оно удерживается в памяти. Приятные переживания удерживаются гораздо лучше, чем неприятные. Данный вид памяти играет важную роль в мотивации человека, а проявляет себя эта память очень рано: в младенчестве (около 6 мес.). Образная память - связана с запоминанием и воспроизведением чувственных образов предметов и явлений, их свойств, отношений между ними. Данная память начинает проявляться к возрасту 2-х лет, и достигает своей высшей точки к юношескому возрасту. Образы могут быть разными: человек запоминает как образы различных предметов, так и общее представление о них, с каким-то абстрактным содержанием. В свою очередь, образную память делят по виду анализаторов, которые участвуют при запоминании впечатлений человеком. Образная память может быть зрительной, слуховой, обонятельной, осязательной и вкусовой. У разных людей более активны разные анализаторы, но как было сказано в начале работы, у большинства людей лучше развита зрительная память. Зрительная память – связана с сохранением и воспроизведением зрительных образов. Люди с развитой зрительной памятью обычно имеют хорошо развитое воображение и способны «видеть» информацию, даже когда она уже не воздействует на органы чувств. Слуховая память – запоминание и точное воспроизведение разнообразных звуков: речи, музыки. Осязательная, обонятельная и вкусовая память – это примеры памяти, не играющей существенной роли в жизни человека, т.к. возможности такой памяти очень ограниченны и ее роль – это удовлетворение биологических потребностей организма. Эти виды памяти развиваются особенно остро у людей определенных профессий, а также в особых жизненных обстоятельствах. Словесно-логическая память – это разновидность запоминания, когда большую роль в процессе запоминания играет слово, мысль, логика. В данном случае человек старается понять усваиваемую информацию, прояснить терминологию, установить все смысловые связи в тексте, и только после этого запомнить материал. Людям с развитой словесно-логической памятью легче запоминать словесный, абстрактный материал, понятия, формулы. Логическая память при ее тренировке дает очень хорошие результаты, и более эффективна, чем простое механическое запоминание. Развитие логической памяти происходит с обучением ребенка основам наук. По продолжительности сохранения информации: 1) Мгновенная или иконическая память Данная память удерживает материал, который был только что получен органами чувств, без какой-либо переработки информации. Длительность данной памяти – от 0,1 до 0,5с. Часто, в этом случае, человек запоминает информацию без сознательных усилий, даже против своей воли. Это память-образ. Индивид воспринимает электромагнитные колебания, изменения давления воздуха, изменение положения объекта в пространстве, придавая им определённое значение. Стимул всегда несёт в себе определённую информацию, специфичную лишь для него. Воздействующие на рецептор в сенсорной системе физические параметры стимула преобразуются в определённые состояния центральной нервной системы (ЦНС). Установление соответствия между физическими параметрами стимула и состоянием ЦНС невозможно без работы памяти. Данная память проявляется у детей еще в дошкольном возрасте, но с годами ее значение для человека возрастает. 2) Кратковременная память Сохранение информации в течение короткого промежутка времени: в среднем около 20 с. Этот вид запоминания может происходить после однократного или очень краткого восприятия. Эта память работает без сознательного усилия для запоминания, но с установкой на будущее воспроизведение. В памяти сохраняются самые существенные элементы воспринятого образа. Кратковременная память задействуется, когда действует, так называемое, актуальное сознание человека. Информация вводится в кратковременную память с помощью обращения внимания на нее. Например: человек, сотни раз видевший свои наручные часы, может не ответить на вопрос: «Какой цифрой – римской или арабской – изображена на часах цифра шесть?». Он никогда целенаправленно не воспринимал этот факт и, таким образом, информация не отложилась в кратковременной памяти. Объем кратковременной памяти очень индивидуален, и существуют разработанные формулы и методы для ее измерения. В связи с этим необходимо сказать о такой ее особенности, как свойство замещения. Когда индивидуальный объем памяти переполняется, новая информация частично замещает уже хранящуюся там, а прежняя информация часто безвозвратно исчезает. Хорошим примером могут быть трудности при запоминании обилия фамилий и имён людей, с которыми мы только что познакомились. Человек способен удержать в кратковременной памяти не больше имен, чем позволяет его индивидуальный объем памяти. Сделав сознательное усилие, можно удержать информацию в памяти дольше, что обеспечит её перевод в оперативную память. Это лежит в основе запоминания путем повторения. Кратковременная память играет важнейшую роль. Благодаря кратковременной памяти перерабатывается громадный объём информации. Сразу же отсеивается ненужная и остается то, что потенциально полезно. В результате, не происходит перегрузки долговременной памяти излишними сведениями. Кратковременная память организовывает мышление человека, так как мышление «черпает» информацию и факты именно из кратковременной и оперативной памяти. 3) Оперативная память – это память, рассчитанная на сохранение информации в течение определённого, заранее заданного срока. Срок хранения информации колеблется от нескольких секунд до нескольких дней. После решения поставленной задачи информация может исчезнуть из оперативной памяти. Хорошим примером может быть информация, которую пытается вложить в себя студент на время экзамена: четко заданы временные рамки и задача. После сдачи экзамена снова наблюдается полное забывание по данному вопросу. Этот вид памяти является, как бы переходным от кратковременной к долговременной, так как включает в себя элементы и той, и другой памяти. 4) Долговременная память – память, способная хранить информацию в течение неограниченного срока. Эта память начинает функционировать не сразу после того, как был заучен материал, а спустя некоторое время. Человек должен переключиться с одного процесса на другой: с запоминания на воспроизведение. Эти два процесса несовместимы и их механизмы полностью разные. Чем чаще воспроизводится информация, тем прочнее она закрепляется в памяти. Иными словами, человек может в любой нужный момент припомнить информацию с помощью усилия воли. Интересно заметить, что умственные способности не всегда являются показателем качества памяти. Например, у слабоумных людей, иногда встречается феноменальная долговременная память. Для восприятия информации необходима способность к её сохранению. Это объясняется двумя основными причинами. Во-первых, человек имеет дело в каждый момент времени лишь с относительно небольшими фрагментами внешнего окружения. Чтобы интегрировать эти разделённые во времени воздействия в целостную картину окружающего мира, эффекты предшествовавших событий при восприятии последующих должны быть, так сказать, «под рукой». Вторая причина связана с целенаправленностью нашего поведения. Приобретаемый опыт должен запоминаться в таком виде, чтобы его можно было успешно использовать для последующей регуляции направленных на достижение сходных целей форм поведения. Хранящаяся в памяти человека информация оценивается им с точки зрения значения её для управления поведением и в соответствии с этой оценкой удерживается в различной степени готовности. Человеческая память ни в малейшей степени не пассивное хранилище информации – это активная деятельность. Практическая часть Анкетирование проводилось среди студентов 1 курса. Студентам 1 курса была предложена анкета, содержащая вопросы, касающиеся их индивидуальных особенностей памяти. В исследовании принимало участие 48 человек. На основе полученных данных мы провели анализ результатов исследования. На основании анкетирования, было выяснено, что 25 чел. – 52,1% из 100% лучше запоминают прочитанный про себя материал, а 20 чел. (41,7%) – прослушанный.  Для 41 чел. (85,4 %) при заучивании физических упражнений или практических действий лучше всего помогает мышечно-двигательная деятельность (когда человек сам повторяет движения), и всего 6 чел (12,5 %) считают, что движения в зрительной форме (когда человек смотрит, как показывают движения) лучше запоминаются. Л - Мышечно-двигательной - В зрительной форме - Другое учше запоминаются движения при заучивании физических упражнений или практических действий  31 опрошенному (64,6 %) от общего числа легче и быстрее запоминается материал отвлеченный (рассуждения, трактовка терминов и т. п.), остальным лучше даётся запоминание конкретного материала (формулы, иностранные языки и т. п.). Л ■ Отвлеченный (рассуждения, трактовка терминов и т. п.) егче и быстрее запоминается материал 64,60% 33,30% - Другое ■ Конкретный (формулы, иностранные слова и т.п.)  На вопросы «Были ли случаи, когда на вопрос преподавателя не удалось дать ответ, но он всплыл в памяти сразу же после того, как Вы сели на место?» и «Можете ли Вы вспомнить внешний вид человека, его манеры поведения, с которым вчера случайно ехали в транспорте?» респонденты чаще всего отвечали «нет» / «смутно». Заключение В ходе практической части был проведён опрос студентов 1-го курса в количестве 48 человек в виде анкетирования. Результаты диагностики, у большинства опрошенных, следующие: – хорошо развиты: зрительный и двигательный типы памяти, а также словесно-логическая, непроизвольная и эмоциональная память; – плохо развиты: слуховой тип памяти, а также образная и оперативная память. Из вопроса №8 становиться ясно, что длительность произвольной памяти у половины опрошенных удовлетворительная, а у остальной половины на низком уровне. Исходя из результатов диагностики можно предложить следующие рекомендации по увеличению продуктивности памяти: Единовременно решать одну задачу, а не несколько поскольку при рассеивании внимания на несколько дел сразу, в значительной мере снижается их эффективность. Правильно питаться. Мозгу нужны фрукты, овощи, орехи, сухофрукты, жирные сорта рыбы, печень, говядина, зелень, яйца. Не перегружать свой мозг. Память и внимание следует тренировать с перерывами на отдых, поскольку уставший мозг не способен эффективно работать. Не стараться запомнить все подряд. Не следует перегружать мозг ненужной информацией. Уделять больше времени физической активности и прогулкам на свежем воздухе. Это помогает насытить мозг кислородом, улучшить работоспособность и увеличить мозговую активность. Читать. Чтение является хорошим способом тренировать память и при этом расслабляет. Больше общаться. При этом нужно внимательно слушать собеседника, чтобы не пропустить ничего, внимательно рассматривать его, пытаясь запомнить цвет глаз, элементы одежды и т. д. Так, можно тренировать и зрительную, и слуховую память. Список источников литературы Нурова М. А. Классификация видов памяти, их характеристика. // М. А. Нурова, Л. В. Мамедова. / Вестник науки и образования. 2020. № 21. С 55-58. Лосик Г. Образная память в структуре действий человека. // Наука и инновации. 2018. № 3. С 56-59. Коурова С. И. Исследование кратковременной памяти у студентов с интровертной и экстравертной направленностью личности. // С. И. Коурова, Е. Н. Хохлова. / Вестник Шадринского государственного педагогического университета. 2018. № 4. С. 44-48. Попова Н. Ю. Изучение взаимосвязи внимания и памяти у современных студентов высших учебных заведений. // Вестник Совета молодых ученых и специалистов Челябинской области. 2017. № 1. С. 112-114. Катунин А. В. Когнитивное бессознательное: некоторые аспекты неосознаваемого познания. // Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. 2017. № 3. С. 111-119. Яковлев Б. П. Роль когнитивной психологии в системе научных знаний о человеке. // Б. П. Яковлев, А. В. Прибега. Гуманизация образования. 2017. № 5. С. 15-21. Яковлев Б. П. Когнитивная психология: учебное пособие для высших учебных заведений. Сургут: Изд-во СурГУ, 2016. 137 с. Приложение Анкета для выявления индивидуальных особенностей памяти Вами лучше запоминается: прочитанный про себя материал прослушанный материал. Лучше запоминаются движения при заучивании физических упражнений или практических действий: – в зрительной форме (когда смотрите, как показывают движения); – мышечно-двигательной (когда сами повторяете движения). Легче и быстрее запоминается материал: – конкретный (формулы, иностранные слова и т. п.); – отвлеченный (рассуждения, трактовка терминов и т. п.). Как отчетливо вспоминаются и переживаются воспоминания о перенесенных Вами эмоциях? Были ли случаи, когда на вопрос преподавателя не удалось дать ответ, но он всплыл в памяти сразу же после того, как Вы сели на место? Можете ли Вы вспомнить внешний вид человека, его манеры поведения, с которым вчера случайно ехали в транспорте? Как часто остаются в памяти случайно услышанные слова, не имеющие к Вам отношения? Как хорошо запоминаются случайно увиденные изображения? Достаточно ли Вам один раз внимательно прочесть доступный материал, для того чтобы воспроизвести его? Достаточно ли вам одного повторения какого-либо движения для его запоминания? Ответы на анкету интерпретировать следующим образом: В первом случае – зрительный тип памяти, во втором – слуховой. В первом случае – зрительный тип памяти, во втором – двигательный. В первом случае – хорошо развита образная память, во втором –словесно-логическая. Если очень хорошо, то развита эмоциональная память. Если так случается, то плохо развита оперативная память. При утвердительном ответе – хорошая непроизвольная память. При утвердительном ответе – хорошая непроизвольная слуховая память. При утвердительном ответе – хорошая непроизвольная зрительная память. Ответ на этот вопрос характеризует произвольную память, её длительность. Ответ на этот вопрос характеризует двигательную память. |