Отчет по практике. отчет 1. Охрана труда и техника безопасности на предприятии

Скачать 130.01 Kb. Скачать 130.01 Kb.

|

|

Общие положения Устав службы на судах внутреннего водного транспорта определяет основные положения организации службы, права и обязанности членов экипажей судов. Действие настоящего Устава распространяется на все экипажи судов внутреннего водного транспорта, находящиеся эксплуатации, независимо от формы собственности и организационно-правовой формы судовладельца. Под судами внутреннего водного транспорта в настоящем Уставе понимаются суда внутреннего и смешанного (река-море) плавания, находящиеся под техническим надзором органов технического надзора и классификации судов, плавающие под Государственным Флагом Российской Федерации (кроме судов рыбопромыслового и военно-морского флота). Требования настоящего Устава обязательны для членов экипажей судов и лиц, пребывающих на судне (постоянно или временно) и выполняющих служебные обязанности и работы на судне. Нарушение требований Устава влечет за собой дисциплинарную или иную установленную законом ответственность. Все члены экипажа судна назначаются на должности при условии: наличия соответствующего диплома либо квалификационного свидетельства (удостоверения); подтверждения своих профессиональных знаний в установленном порядке; заключения медицинской комиссии. К занятию командных должностей допускаются лица не моложе 18 лет. Все лица судового экипажа назначаются на судно с согласия капитана. В настоящем Уставе определение “Капитан” распространяется на лиц, осуществляющих руководство судном, именуемых в зависимости от типа или назначения судна: "Командир", "Шкипер", "Сменный капитан", "Старший электромеханик (на плавучем кране)". Труд экипажа организуется капитаном судна в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Положением о рабочем времени и времени отдыха плавающего состава, Кодексом внутреннего водного транспорта и настоящим Уставом. Все судовые технические средства, системы, устройства, оборудование, предметы снабжения и имущество, а также судовые помещения в целях обеспечения их надежной работы, технического обслуживания, сохранности и содержания в надлежащем порядке распределяются в заведование определенным членам экипажа. Эти лица, а также лица, пользующиеся техническими средствами бытового назначения, отвечают за их правильную эксплуатацию и сохранность. Должностные обязанности членов экипажа, не вошедшие в настоящий Устав, определяются должностными инструкциями судовладельца или капитаном судна с учетом требований настоящего Устава. Экипаж судна Экипаж состоит из лиц командного состава, судовой команды, а на пассажирских судах также и персонала, обслуживающего пассажиров. К командному составу относятся: капитан (командир), помощники капитана (командира), судовые механики, электромеханики и радиоспециалисты. Судовая команда состоит из лиц, которые не относятся к командному составу судна и персоналу, обслуживающему пассажиров. Штат, форма и режим организации труда экипажа судна устанавливаются приказом судовладельца с учетом требований Положения о минимальном составе экипажей самоходных транспортных судов внутреннего и смешанного (река-море) плавания. Дисциплина на судне Поведение в аварийных ситуациях. В любой аварийной или иной ситуации, в которой безопасность судна или любого лица на борту (члена экипажа или пассажира) поставлена под угрозу, капитан, старший и младший комсостав имеют право на немедленное и беспрекословное исполнение отданных ими приказов. Для этого правила не существует исключений. Неисполнение приказов должно рассматриваться как одно из самых серьезных нарушений настоящего устава и может привести к увольнению с судна и из Компании. Это может привести также к судебному преследованию в соответствии с некоторыми статьями Кодекса торгового мореплавания. Поведение при повседневной работе. Следующие правила являются общими для повседневной деятельности: ПУНКТУАЛЬНОСТЬ весьма важна как для эффективной эксплуатации судна, так и для избежания рабочих перегрузок для своих коллег. Она заключается в своевременном прибытии на судно, возвращении с берега, докладе о несении вахты и своевременном выполнении всех других работ. Отсутствие на борту судна во время отхода, в частности, может вызвать серьезную задержку судна или его задержание до замены члена экипажа; ПРИВОД НА СУДНО ПОСТОРОННИХ ЛИЦ. Судовые правила или ограничения властей порта на привод посторонних лиц на судно должны строго исполняться; ОРУЖИЕ. Оружие не должно доставляться на судно; КУРЕНИЕ В НЕРАЗРЕШЕННЫХ МЕСТАХ является опасным на любом судне, однако оно особенно опасно на танкерах и судах, перевозящих взрывоопасные или воспламеняющиеся материалы. Должны тщательно соблюдаться судовые правила по ограничению курения и использованию открытого огня или неодобренных электрических фонарей; ОБЯЗАННОСТИ. Каждый из членов экипажа должен исполнять свои обязанности эффективным и наилучшим образом. Он имеет право получать четкую информацию о круге своих обязанностей и о том, кому он подотчетен при их выполнении. В случае появления сомнений он должен задать соответствующий вопрос. В рамках выполнения своих обязанностей он должен исполнять разумные приказы и указания; и ПОВЕДЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЮ К ДРУГИМ. Антиобщественное поведение может привести к тому, что моряк может оказаться раздражающим фактором для других людей на судне, а в некоторых случаях - представлять собой опасность для судна и его экипажа. Это может включать не только злоупотребление алкоголем, но и излишне шумное поведение, оскорбительные выражения, агрессивное отношение и вызывающие манеры поведения. 2.2. Спасательные средства на судне. Спасательный круг – это плавучий круг эллиптической формы в сечении с прикрепленным к нему в четырех точках спасательным леером. Спасательные круги не могут быть надувными или изготовленными из тростника, пробковой стружки или любого крошеного материала. Обычно круги изготавливаются из вспененного полистирола, пеноприта или другого синтетического вспененного материала, не впитывающего воду. Спасательный круг должен: иметь наружный диаметр не более 800 мм и внутренний не менее 400 мм; иметь спасательный леер, проходящий по наружному периметру круга и закрепленный в четырех равноудаленных друг от друга местах, образуя четыре одинаковых петли; иметь нашитые полосы из свето-возвращающего материала; иметь массу не менее 2,5 кг. Спасательный жилет – это средство для поддержания человека на поверхности воды. Для каждого находящегося на борту человека должен быть предусмотрен спасательный жилет. Спасательные жилеты конструктивно могут быть надувными или с "жесткими" элементами, обеспечивающими плавучесть. Конструкция спасательного жилета должна обеспечивать: всплытие человека, находящегося в бессознательном состоянии, и его переворот лицом вверх не более чем за 5 секунд; поддержание человека в таком положении, чтобы тело было отклонено назад не менее чем на 20°, а рот находился на высоте не менее 12 см над уровнем воды; при прыжке в воду с высоты 4,5 метров жилет не должен причинять повреждений. Гидрокостюмы и защитные костюмы Гидротермокостюм - костюм из водонепроницаемого материала для предохранения человека от переохлаждения в холодной воде. Для каждого находящегося на борту человека должен быть предусмотрен гидротермокостюм. Гидрокостюмы должны удовлетворять следующим требованиям: любой член экипажа мог самостоятельно надеть костюм в течение не более 2 минут вместе с одеждой и спасательным жилетом, если гидрокостюм требует ношения жилета; температура тела человека не должна понижаться более чем на 2°С в течение 6 часов при температуре воды 0 – 2°С; не поддерживал горения и не плавился, если был охвачен открытым пламенем; обладал прочностью, обеспечивающей прыжок с высоты 4,5 метров; обеспечивал свободу перемещения при спуске спасательных средств, при подъеме по вертикальному трапу на высоту до 5-ти метров, а также человек мог проплыть небольшое расстояние и забраться в шлюпку или плот. Спасательная шлюпка Спасательная шлюпка — это шлюпка, способная обеспечить сохранение жизни людей, терпящих бедствие, с момента оставления ими судна. Именно это назначение и определяет все требования, предъявляемые к конструкции и снабжению спасательных шлюпок. Число спасательных шлюпок на борту судна определяется районом плавания, типом, судна и численностью людей на судне. Грузовые суда неограниченного района плавания оборудуются шлюпками, обеспечивающими весь экипаж с каждого борта (100% + 100% = 200%). Пассажирские суда оборудуются спасательными шлюпками вместимостью 50 % пассажиров и экипажа с каждого борта (50% + 50% = 100%). Все спасательные шлюпки должны: иметь хорошую остойчивость и запас плавучести даже при заполнении водой, высокую маневренность; обеспечивать надежное самовосстановление на ровный киль при опрокидывании; иметь механический двигатель с дистанционным управлением из рубки; быть окрашены в оранжевый цвет. Спасательная шлюпка должна быть оборудована двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия: двигатель должен работать не менее 5 минут от момента запуска в холодном состоянии, когда шлюпка находится вне воды; скорость шлюпки на тихой воде с полным комплектом людей и снабжения должна быть не менее 6 узлов; запас топлива должен быть достаточным для работы двигателя полным ходом в течение 24 часов. Спасательный плот Спасательный плот ‑ это плот, способный обеспечить сохранение жизни людей, терпящих бедствие, с момента оставления ими судна. Его конструкция должна быть такой, чтобы выдержать на плаву влияние окружающей среды в течение не менее 30 суток при любых гидрометеоусловиях. Плоты изготавливаются вместимостью не менее 6 и обычно до 25 человек (на пассажирских судах могут встретиться плоты вместимостью до 150 человек). Количество плотов рассчитывается таким образом, чтобы общая вместимость имеющихся на каждом борту спасательных плотов была достаточна для размещения 150% общего числа находящихся на судне людей. Общая масса плота, его контейнера и снабжения не должна превышать 185 кг, за исключением случаев, когда плот предназначен для спуска одобренным спусковым устройством или когда не требуется переносить его с борта на борт. По способу доставки на воду спасательные плоты делятся на спускаемые механическими средствами (при помощи плотбалок) и сбрасываемые. Спускаемые плоты устанавливаются, главным образом, на пассажирских судах, поскольку посадка в них осуществляется на уровне палубы, что является большим преимуществом при спасении пассажиров, могущих оказаться в самом разнообразном физическом и психическом состоянии. Основное распространение, благодаря своей компактности, получили плоты надувного типа (ПСН ‑ плот спасательный надувной). Основными элементами спасательного плота являются: камера плавучести (обеспечивает плавучесть плота); днище ‑ водонепроницаемый элемент, обеспечивающий изоляцию от холодной воды; тент ‑ водонепроницаемый элемент, обеспечивающий изоляцию подтентового пространства от зноя и холода. 2.3. Общие сведения о судне и конструкции корпуса. Общие сведения о судне Судном называется сооружение, способное плавать на воде, перемещаться по ней и нести на себе все грузы, предназначенные для этого сооружения по роду его службы. Для выполнения этих функций судно должно обладать определенными качествами, которые обеспечивают ему надежное и безопасное плавание. К таким качествам относятся плавучесть и остойчивость. Плавучесть — способность судна плавать, неся на себе назначенные по роду службы грузы и оборудование. Остойчивость — способность судна, выведенного воздействием внешних сил из положения равновесия, возвращаться вновь к исходному положению после прекращения действия этих сил. Подавляющее большинство судов, кроме того, должно обладать способностью перемещаться по воде в определенном направлении. Эта способность судна определяется другими качествами: ходкостью и управляемостью. Если по каким-либо причинам внутрь судна попала вода и оно сохранило способность оставаться на плаву при затоплении одного или нескольких отсеков, то такое судно обладает еще одним качеством — непотопляемостью. Корпус судна и его основные элементы Корпус судна представляет собой коробчатую металлическую конструкцию, состоящую из набора, обшивки, переборок, настилов палуб и платформ судна, обеспечивающую создание силы плавучести, прочность и возможность размещения людей, грузов, оборудования и вооружения, обусловленных назначением судна. Наружная обшивка - непроницаемая оболочка корпуса, которая вместе с поддерживающим ее набором образует борта, днище и оконечности судна. Верхняя непрерывная по всей длине палуба, называется верхней палубой (ВП). на расстоянии не менее 600мм от днища параллельно основной плоскости устанавливается второе дно судна - настил из листов с подкрепляющими снизу балками. Наружная обшивка, палубный настил и настил второго дна являются основными продольными связями, обеспечивающими общую продольную прочность судна. Наружная обшивка состоит из поясьев, расположенных длиной стороной вдоль судна. Соединение стыков по длинной кромке называется пазом, а по короткой - стыком. район обшивки, где два пояса переходят в один, называется потеряй. Разбивка наружной обшивки на поясья производится на чертеже, называемом растяжкой наружной обшивки и представляющим собой развертку наружной обшивки одного борта на плоскость. Поясья наружной обшивки, образующие ее днищевую часть, называют днищевыми, образующие бортовую - бортовыми. Верхний пояс бортовой обшивки называют ширстреком; пояс, идущий между днищем и бортом - скуловым; а средний пояс, идущий вдоль днища симметрично ДП, - горизонтальным килем. Крайний, примыкающий к борту лист палубного настила, называют палубным стрингером. Бортовая обшивка у судов ледового класса в районе ватерлинии делается утолщенной - то так называемый ледовый пояс. Внутренний объем корпуса разделяется на отсеки продольными и поперечными переборками - вертикальными стенками из листов с набором. Усиленная продольная балка, проходящая в ДП судна называется вертикальный киль. туннельный киль состоит из двух связанных вертикальных балок, расположенных рядом симметрично ДП судна. Бортовой или днищевой стрингер - это усиленные продольные балки набора корпса судна соответственно в составе бортового или днищевого перекрытия. Флор - это поперечная днищевая балка. Шпангоут- это поперечная бортовая балка. Бимс - поперечная подпалубная балка. Карлингс - усиленная продольная балка палубного перекрытия. Кница - листовая деталь, предназначенная для соединения набора корпуса судна. Бракета - листовая деталь прямоугольной или близкой к прямоугольной формы, предназначенная для соединения набора корпуса судна и присоединения его к обшивке или настилу. Пиллерс - отдельно стоящая стойка для поддержания палуб и других конструкций судна. Комингс - конструкция, окаймляющая вырез в палубе, платформе, настиле двойного дна. Фальшборт- конструкция, ограждающая палубу. 2.4. Судовые помещения. Судовые помещения делятся на посты управления – экипаж несет вахту или выполняет работу (штурманская и рулевая рубки, ЦПУ СЭУ, станция пожаротушения и т. п.); жилые помещения (каюты, столовые, кают-компании, санитарно-гигиенические); служебные помещения (камбуз, кладовые и т. п.); грузовые помещения (трюмы, твиндеки); машинные помещения (МКО, РО, РМУ); Хранилища топлива, масла, воды (танки, цистерны); производственные помещения ( рыбцех, консервный цех). Помещения располагаются в основном корпусе, надстройках, рубках. В основном корпусе помещения образуются палубами, платформами, выгородками, поперечными водонепроницаемыми переборками. Помещения называют отсеками. 1. Форпик – крайний носовой отсек. Располагаются: цепной ящик, цистерна пресной воды, кладовые. 2. Ахтерпик – крайний кормовой отсек. Располагаются: цистерны пресной воды, румпельное отделение, помещение дейдвудной трубы, кладовые снабжения. 3. Междудонное пространство – пространство двойного дна, разделенное на отсеки для принятия жидких грузов. 4. Трюмы – грузовые помещения между настилом двойного дна и ближайшей палубой. 5. Твиндеки – грузовые помещения между соседними палубами. 6. Диптанки – глубокие цистерны, расположенные выше двойного дна, от борта до борта, служат для хранения топлива, балласта, котельной воды. 7. Коффердамы – узкие сухие отсеки, расположенные между топливными танками и смежными отсеками. 8. МКО – помещение, где расположена ГЭУ. 9. Туннель гребного вала – помещение, где проходит валопровод. 10. РО, РМУ, жилые помещения, судовые кладовые. 2.5. Судовое снабжение. Команда и пассажиры судов должны быть снабжены индивидуальными спасательными средствами, к которым относятся: спасательные круги, спасательные жилеты, нагрудники или куртки промышленного изготовления. Все указанные спасательные средства должны быть прочными, исправными и готовыми к немедленному использованию и отвечать требованиям действующих ГОСТов. Для подачи помощи терпящим бедствие на воде в числе штатных спасательных средств на каждом судне необходимо, как правило, иметь не менее одного спасательного круга с линем. На судне должны находиться: Комплект инструментов аварийного имущества; Комплект запасных частей для механической установки; Ремонтные материалы для корпуса. На каждом судне необходимо иметь медицинскую аптечку со средствами первой помощи, состоящей как минимум из запаса: бинтов марлевых стерильных — не менее 3 штук, настойки йода — 1 флакон, ваты гигроскопической — 100 г, а также и других медикаментов. В качестве аварийного средства движения на каждом маломерном судне должно быть не менее двух весел. Штурманское вооружение судов, плавающих в прибрежных зонах морей и на внутренних судоходных путях разрядов М и О по Речному Регистру, должно состоять из катерного или шлюпочного компаса. Каждое судно должно быть снабжено швартовыми концами и одним бросательным, а также не менее чем одним кранцем. Кроме перечисленного, на каждом маломерном судне необходимо иметь снабжение его осушительными, противопожарными, спасательными средствами по установленным нормам. Таблица 1 НОРМЫ СНАБЖЕНИЯ ОСУШИТЕЛЬНЫМИ, ПРОТИВОПОЖАРНЫМИ И СПАСАТЕЛЬНЫМИ СРЕДСТВАМИ

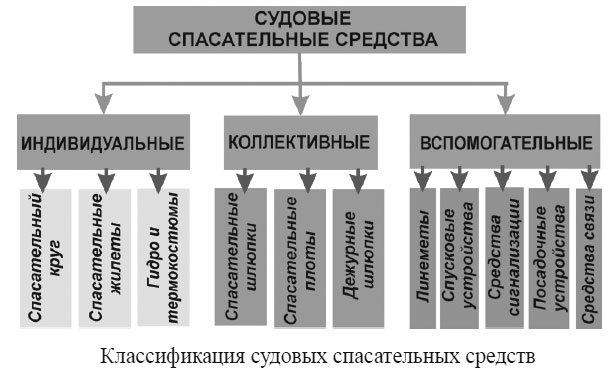

Примечания: 1. Размер брезента 1,5x1,5 м для судов длиной от 10 м и более и 1,0X1,0 м для судов длиной от 7 до 10 м и менее. Брезент может быть заменен плотной тканью тех же размеров. 2. Только для судов со стационарными двигателями. 3. Ведро может быть заменено другой емкостью не менее 2 л. 4. На спасательном круге контрастной краской наносится номер судна. 2.6. Рулевое устройство. Рулевое устройство, в состав которого входят руль и привод руля, предназначено для управления судном. Руль состоит из пера и баллера. Перо – это плоский, часто двухслойный щит с внутренними подкрепляющими ребрами. Основу пера руля составляет рудерпис – вертикальный стержень к которому крепят горизонтальные ребра. Пели рудерписа навешиваются на рудерпост. Баллер – это стержень, при помощи которого поворачивают перо руля. Баллер входит в кормовой подзор через гельмпортовую трубу. В зависимости от расположения руля относительно оси вращения различают: обыкновенные (небалансирные) рули, у которых перо полностью расположено в корму от оси вращения; балансирные, у которых перо руля разделено осью вращения на две неравные части (большая в корму); полубалансирные (балансирная часть сделана не по всей высоте пера). Балансирные и полубалансирные рули требуют меньших усилий для перекладки, но их крепление к корпусу сложнее. Руль воспринимает давление воды, в результате чего изменяется курс судна. Румпель – рычаг, служащий для поворота баллера. Рулевые машины: ручные, электрические, электрогидравлические. Рулевые приводы: секторно-зубчатый, гидравлический плунжерный, гидравлический лопастной Рулевые передачи: гидравлические, электрические, комбинированные. Рулевая передача – это связь поста управления с пускорегулирующим устройством машины. Гидравлическая передача (телемотор) состоит: датчик манипулятора, связанный с рулевым штурвалом и представляющий собой нагнетательный масляный насос и приемника, установленного около рулевой машины (сервомотор). Аксиометр – прибор для показания положения пера руля. Шкала прибора разбита на градусы. Ограничители перекладки – конечные выключатели, срабатывающие при перекладке свыше 35о. Привод машины – основной, запасной и аварийный. Основной привод обеспечивает перекладку руля при максимальной скорости переднего хода с 35о одного борта на 30одругого борта за 28 сек. На современных судах применяют подруливающие устройства, которые хорошо использовать на малых скоростях судна. Активный руль – это руль, на котором укреплен винт, создающий дополнительный упор – силу, разворачивающую корму. Поворотная насадка – представляет собой кольцеобразное тело, укрепленное на баллере, ось которого расположена в плоскости диска гребного винта (вместо руля). При повороте насадки, отбрасываемая винтом струя воды отклоняется, что и вызывает поворот судна. Носовое и кормовое подруливающее устройство – сквозной туннель в носовой и кормовой частях судна с внутренним реверсивным винтом. Работа винта создает боковой упор за счет силы реакции, выбрасываемой из туннеля воды. Направление упора изменяется реверсированием. 2.7. Якорное, швартовное и буксирное устройства. Выполнение швартовных операций. Якорное устройство Я. У. обеспечивает надежную стоянку судна в море, безопасную швартовку, разворот в узкости. Якорь благодаря своей массе и форме входит в грунт, создавая тем самым удерживание судна на месте. В качестве якорного каната используется якорная цепь (связывает судно и якорь). Я.У. расположено в носовой части судна и в его состав входят: якорный клюз – для проводки якорь цепи и крепления якоря по-походному; стопоры якорь- цепей – для крепления якорь- цепи при стоянке судна и по-походному; цепные трубы – служат для проводки якоря в цепной ящик; цепные ящики – служат для хранения якорь-цепи; устройство для крепления и дистанционной отдачи коренного конца якорь-цепи (с палубы). По назначению якоря делятся на становые (два в клюзах, один запасной) и вспомогательные (для снятия с мели и для помощи становому). По конструкции якоря бывают с неподвижными лапами и со штоком – адмиралтейские; якоря с подвижными лапами и без штока – Холла; якоря с подвижными лапами и со штоком – Матросова, Грузона. Качество якорей характеризуется держащей силой, которая кратна массе якоря. Масса якоря зависит от размеров судна. У БМРТ сила – 2-3т, ПБ и ТР – 7т. Адмиралтейский якорь состоит из веретена, рогов с лапами, штока, скобы и клиновой чеки для крепления штока. Место соединения рогов с веретеном называется трендем. В рабочем положении шток перпендикулярен веретену и закреплен чекой, в походном положении находится сбоку веретена. Сила (10-12) Р. Недостатки – нельзя вбирать в клюз, торчащие на мелководье лапы, представляют опасность для других. Якорь Холла состоит из веретена, лап, отлитых заодно с коробкой. Веретено шарнирно связано с коробкой, Коробка может вместе с лапами свободно разворачиваться относительно веретена на 45о. Сила (3-4) Р. Вбирается в клюз, используется как становой. Якорь Матросова. Шток отлит заодно с лапами, близко расположенными к веретену. Сила (10-15) Р. Якорь Грузона напоминает якорь Холла. Лапы максимально сближены. Имеет отлитый с коробкой шток. Сила значительно больше, чем у якоря Холла. Якорная цепь служит для крепления якоря к корпусу судну. Она состоит из звеньев, образующих смычки длиной 25-27м, соединенных одна с другой при помощи специальных разъемных звеньев. Смычки образуют цепь длиной 50-300м. Цепь: якорная (к якорю), промежуточные, коренная (к корпусу) и соответственно – смычки. Чтобы предотвратить скручивание цепи в нее включают поворотные звенья – вертлюги. Для крепления и экстренной отдачи коренного конца имеется устройство с откидным гаком, называемым глаголь-гаком. Якорные цепи различают по калибру – диаметру поперечного сечения прутка звена. Звенья цепей калибром более 15мм должны иметь распорки – контрфорсы, увеличивающие прочность звена. Звенья соединяются между собой скобой Кентера (разъемная). Для определения числа вытравленных смычек якорь-цепи маркируются. В начале и в конце каждой смычки в белый цвет окрашивается определенное число звеньев и на их контрфорсы накладывается марка из проволоки. Брашпиль – механизм с горизонтальным валом. Предназначен для обслуживания цепей левого и правого бортов. На конце вала – жестко связанные с ним швартовые барабаны – турачки. Свободно вращающиеся на валу цепные звездочки, могут соединяться с валом с помощью кулачковых муфт. Якорно-швартовый шпиль – механизм с вертикальным валом – обслуживает одну цепь. На вале насажен швартовый барабан. Эксплуатация. Периодические осмотры и проверки. Износ звеньев не более 10% от первоначального диаметра. Швартовное устройство Ш. У. предназначено для крепления судна к причалу, к борту другого судна. В состав Ш. У. входят швартовные тросы (швартовы), которыми судно крепят. Обычно длина швартова на 10% превышает длину судна. Швартов имеет огон длиной 2-3м. 1. Швартовные вьюшки - для хранения швартовных концов. 2. Швартовные кнехты – для крепления швартовных концов. 3. Киповые планки – для проводки швартов, изменения их направления, предохранения от истирания. 4. Швартовные роульсы – для тех же целей, что и киповые планки. 5. Швартовные клюзы – для тех же целей, что 3 и 4. 6. Швартовные механизмы (брашпили, шпили, лебедки) для выборки швартов. 7. Проводники – тонкие тросы для выборки швартов. 8. Бросательные концы – для подачи проводников и швартов (капроновый шнур 30-40м с грузом на конце (мешочек с песком в оплетке). 9. Стопоры на швартовы – отрезок такелажной цепи калибром с прикрепленным растительным тросом. Крепится стопор к обуху на кнехте. 10. Кранцы – предохраняют борт судна от деформаций при швартовке. Швартовные концы: кормовые продольные (правый и левый); носовые продольные (правый и левый); кормовой прижимной; носовой прижимной; кормовой шпринг; носовой шпринг. Эксплуатация. Периодические осмотры. Механизмы выключены, все на штатных местах. Швартовы обтянуты равномерно и имеют некоторую слабину. На турачках швартовы не оставляют. Швартовные операции судна можно классифицировать на следующие: швартовка/отшвартовка судна к причалу (самостоятельная, с буксирами, в различных условиях); швартовка / отшвартовка судна к другому судну (на ходу, к судну, стоящему на якоре, к судну, лежащему в дрейфе); швартовка/отшвартовка судна к специализированным буям и бочкам. В зависимости от преобладающих сил и факторов выбирается способ маневрирования судна при подходе к причалу и у причала. Характер маневрирования в каждом конкретном случае определяется размерами акватории и ее стесненностью, влиянием внешних факторов и, конечно, маневренными возможностями судна. В связи с многообразием сочетания факторов, влияющих на условия выполнения безопасных швартовных операций, представляется сложным дать единую схему маневрирования, пригодную для всех случаев выполнения швартовных операций. В то же время морской практикой выработан и апробирован ряд положений, знание которых позволит судоводителю составить оптимальный план маневрирования с учетом конкретно сложившейся обстановки. 1. К моменту начала маневрирования судно должно иметь минимально возможную при данных условиях скорость. 2. При движении судна с малой скоростью руль оказывает наибольшее влияние на поведение судна, когда винт работает на передний ход, и практически не оказывает никакого влияния при винте, работающем на задний ход (при классическом пассивном типе руля). 3. В момент дачи заднего хода и при работающем в дальнейшем на задний ход винте у судов с ВФШ корма стремится отклониться влево. Эта тенденция усиливается в случае наличия у судна дифферента на корму. 4. Указанное влияние винта на управляемость судна следует учитывать при выполнении разворота судна на ограниченной акватории, когда поворот судна под влиянием только одного руля выполнить невозможно из-за того, что диаметр циркуляции превышает размеры акватории. Разворот судна с ВФШ правого вращения в таких условиях целесообразно делать через правый борт с периодическим реверсом двигателя. 5. При выполнении разворота судна с помощью руля вблизи причальных сооружений, подводных и надводных опасностей, знаков навигационного ограждения или других плавсредств следует учитывать, что судно во время поворота приобретает дрейф в сторону, противоположную перекладке руля. 6. Первый контакт судна с причалом должен происходить в районе одной из его оконечностей, которая располагается дальше от ЦТ судна. У одновинтового судна без подруливающего устройства первой к причалу подводится оконечность, которая в данный момент хуже управляется – это нос. 7. Оптимально, когда на заключительной стадии сближения судна с причалом оно имеет боковое смещение в сторону причала при одновременном наличии вращательного движения 8. При нахождении судна в непосредственной близости от сплошной причальной стенки, работающий на задний ход винт всегда будет отбрасывать корму от причала независимо от направления его вращения. 9. Независимо от того, планируется ли выполнение швартовной операции с отдачей якоря или без отдачи, якоря должны быть подготовлены к отдаче до начала маневрирования. 10. До начала швартовки должны быть подготовлены к работе и апробированы на холостом ходу все швартовные механизмы, а сами швартовы раскатаны из бухт или швартовных вьюшек и разнесены длинными шлагами по палубе. Огоны швартовов должны быть проведены через клюзы наружу и загнуты внутрь судна по борту швартовки судна. На носу и корме судна следует подготовить не менее 3-4 бросательных концов, а также необходимое количество кранцев. Тросовые стопоры должны быть закреплены на соответствующих кнехтах. Рекомендуется иметь заранее составленную схему оптимальной заводки швартовов. Заблаговременно необходимо произвести общую подготовку судна к выполнению швартовки, как и при постановке судна на якорь. 11. При осложняющих маневрирование судна обстоятельствах (гидрометеорологическая обстановка, стесненные условия при подходе к причалу) швартовку рекомендуется выполнять с протаскиванием якоря, отданного с «внешней стороны» судна. Длина якорной цепи рассчитывается как полторы высоты клюза от грунта. Протаскивать якорь по грунту при швартовных операциях допустимо, если позволяют глубины и имеется уверенность в том, что грунт чист и подходит по своим характеристикам для протаскивания якоря. 12. До начала швартовки должен быть намечен план швартовки с оптимальной схемой заводки швартовов. 13. Заблаговременно произвести общую подготовку судна к выполнению швартовки. 2.8. Спасательное устройство. Спасательное устройство представляет собой комплекс средств, предназначенных для спасения пассажиров и экипажа в аварийной ситуации. В состав спасательного устройства входят спасательные шлюпки, спасательные плоты, плавучие приборы и спасательные средства индивидуального пользования. Спасательные средства располагают на верхних палубах, по обоим бортам, в средней и кормовой частях судна (рис. 102). Исключение составляют индивидуальные спасательные средства, которые располагают в каютах пассажиров и экипажа, в местах несения вахты, а некоторую часть их располагают на палубах. Все спасательные средства должны быть защищены от действия волн при любых условиях плавания. Посадка людей в спасательные шлюпки и на плоты должна быть удобной, быстрой и безопасной. Время посадки людей и спуск спасательных средств на воду составляет 20— 30 мин в зависимости от назначения судна и его района плавания. Требования, определяющие судовые спасательные устройства, указаны в следующих документах: Международная конвенция по охране человеческой жизни на море 1974 года (СОЛАС-74), глава III «Спасательные средства и устройства»; Международный кодекс по спасательным средствам (Кодекс LSA); Правила по оборудованию морских судов Российского морского регистра судоходства, часть II «Спасательные средства». Предлагаемая классификация делит спасательные средства на индивидуальные, коллективные и вспомогательные.  2.9. Судовые системы.

Судовые системы представляют собой совокупность специализированных трубопроводов с механизмами, аппаратами, приборами и устройствами. Они предназначены для перемещения жидкостей, воздуха или газов в целях обеспечения нормальной эксплуатации судна (за исключением энергетической установки, трубопроводы которой в число судовых систем не входят). Работа судовых систем обеспечивает живучесть судна, т. е. безопасность плавания, необходимые условия обитаемости, сохранность груза, а также выполнение специальных функций, связанных с назначением судна, например на танкерах, спасателях, промысловых судах и т. п. К судовым системам относятся: трюмные системы — осушительная, водоотливная, перепускная, нефтесодержащих трюмных вод; балластные системы — балластная, дифферентная, креновая, замещения, нефтесодержащих балластных вод; системы пожаротушения — водяного пожаротушения, водяного орошения, спринклерная, водораспыления, водяных завес, паротушения, пенотушения, углекислотного тушения, объемного химического тушения, инертных газов, порошкового пожаротушения; системы бытового водоснабжения — бытовой пресной воды, питьевой воды, мытьевой воды, бытовой забортной воды, бытовой горячей воды; сточные системы — сточных вод, хозяйственно-бытовых вод, шпигатов открытых палуб; системы микроклимата — вентиляции, кондиционирования воздуха, отопления (парового, водяного, воздушного); системы холодильных установок — холодильная, холодильного агента, холодоносителя; системы хозяйственного пароснабжения - подогрева жидкостей, пропаривания; системы сжатого воздуха — высокого давления, среднего давления, низкого давления, пневмоуправления; система охлаждения судового оборудования; система гидравлики. Кроме названных основных на судах имеются различные вспомогательные системы: измерительных, воздушных и переливных труб; системы продувания и обогревания трубопроводов и арматуры, а также системы связи, сигнализации и управления, к которым относятся системы переговорных труб, трюмной сигнализации, пожарной сигнализации, контроля параметров работы и аварийной сигнализации. К числу специализированных судовых систем, выполняющих функции, связанные с назначением судна, относятся: специальные системы танкеров — грузовая, зачистная, газоотводная, мойки грузовых танков, орошения грузовых танков; специальные системы спасательных судов — грунторазмыва, грунтоотсоса, водоотливно-спасательная, сжатых газов и газовых смесей; специальные системы промысловых судов — рыбьего жира, растительного масла, тузлука, рыбоиодачи, производственной пресной воды, производственной забортной воды, производственной канализации, производственного пароснабжения. Судовые системы обеспечивают: борьбу за непотопляемость - удаление воды из затопленных отсеков, прием или перекачивание водного балласта с целью спрямления поврежденного судна; борьбу с пожарами; поддержание необходимой температуры и влажности воздуха в жилых и служебных помещениях судна - условий обитаемости; подачу пресной и забортной воды для бытовых нужд экипажа; удаление грязной воды с судна; подачу сжатого воздуха; погрузочно-разгрузочные операции на наливных судах. 3. Общие сведения о судоремонтном заводе (СРЗ) 3.1. Производственно-технический паспорт Паспорт по техническим элементам содержит в себе: описание корпуса и механизмов, время их постройки и ремонта, состояние на данный момент, а паспорт по эксплуатационным элементам — эксплуатационные характеристики судов: грузоподъемность по сезонам и зонам плавания, грузовместимость отдельных грузовых помещений и судна в целом, число люков и грузовых механизмов, грузоподъемность механизмов, емкость балластных систерн и бункеров, отстояние центра тяжести грузовых и балластных помещений и бункеров от киля и миделя и т. п. Как тот, так и другой паспорта снабжаются чертежами, позволяющими в любой момент составить представление о судне, его деталях или характеристике при отсутствии самого судна. Порядок заполнения и ведения паспорта 1. Краткий технический паспорт составляется на каждое судно в двух экземплярах, из которых один хранится у судовладельца, а второй - у капитана судна. 2. Паспорт судна заполняется специально назначенными лицами, находящимися в штате судовладельца, или компетентной организацией по поручению судовладельца. За правильность заполнения паспорта, достоверность и полноту вносимых в него сведений несет ответственность судовладелец. 3. Краткий технический паспорт судна первоначально заполняется, периодически дополняется и корректируется на основании отчетной построечной документации судна, документов о его осмотрах, теплотехнических и других видов испытаний и обследований, документации выдаваемой Регистром и другими классификационными обществами, актов осмотров и освидетельствований. 4. Исправления, изменения, дополнения и т. п. записи в паспорте судна, вызванные изменением состава оборудования, технических характеристик судна и его оборудования, назначением судна, изменением судовладельца вследствие его передачи в другое ведение, порта приписки, позывных и т. д., разрешается вносить по поручению судовладельца только капитану судна, а по технической части - старшему механику. Лица, внесшие в паспорт изменения, делают об этом пометку в специальном бланке на листах 27, 28. 5. Паспорт судна заполняется только чернилами или тушью. Заполнять паспорт карандашом запрещается. 6. При заполнении паспорта ненужные карточки, столбцы и строки не заполняются; на незаполняемых карточках пишется: «не заполняется». Перечеркивать карточки или зачеркивать столбцы и строки - запрещается. Ответы на вопросы в карточках паспорта должны быть прямые, краткие и точные, или шифровые. Марки механизмов и другого оборудования записывать в паспорт без сокращений в полном соответствии указанным в формулярах или в фирменных табличках на механизмах. Особые замечания к заполнению паспорта 1. При отсутствии на двигателе устройства для индикирования (индикаторный привод) в графе «индикаторная мощность» проставлять индикаторную мощность из паспорта (формуляра) на двигатель; при отсутствии данных в паспорте (формуляре)- графу не заполнять. 2. В карточке паспорта на судовые насосы и теплообменные аппараты вносятся все насосы и теплообменные аппараты, установленные на судне, независимо от их назначения и места установки. 3. Полный запас топлива в танках и цистернах определяется их действительной емкостью при коэффициенте заполнения К=0,95. Количество топлива в танках и цистернах в весовых единицах (тоннах) определяется для удельного веса 0,87 т/м3. Емкость цистерн и танков принимается по построечной документации и актам их тарировки. 4. Полный запас воды определяется емкостью танков и цистерн, предназначенных для этой цели, за вычетом неоткачиваемого остатка. 5. При наличии на судне дополнительных данных, заслуживающих внимания, последние вносятся в карточку «Особые замечания». Оглавление 1. Технические элементы судна 2. Характеристика элементов корпуса судна и кренование 3. Рулевое и якорное устройство, брашпиль, характеристики остойчивости 4. Средства связи, источники питания электрорадионавигационные и рыбопоисковые приборы 5. Грузовые устройства, спасательные и противопожарные средства 6. Промысловые устройства, технологическое оборудование и орудия лова 7. Грузовые помещения 8. Главный двигатель 9. СПГГ 10. Паровые котлы и судовая электростанция 11. Насосы судовых систем и трубопроводов 12. Компрессоры сжатого воздуха и сепараторы топлива, масла и трюмных вод 13. Ремонтное оборудование 14. Теплообменные аппараты, фильтры и гидрофоры 15. Гребные устройства 16. Окрасочные поверхности, рефрижераторная установка и размещение экипажа 17. Оценка технического состояния судна 18. Техническое состояние судна (оценки, согласованные с Регистром) 19. Прохождение ремонта 20. Расходы на ремонт 21. Докование 22. Сведения о вносимых изменениях в паспорт 23. Особые замечания 24. Наличие на судне технической нормативной и руководящей документации 25. Инструкция по заполнению и ведению краткого технического паспорта судна 3.2. Структура отдела главного энергетика. создание возможностей для непрерывного развития структуры в соответствии с изменением масштабов энергопотребления и требований к энергообеспечению технологических и производственных процессов; обеспечение неразрывной связи организационной структуры энергослужбы с общей организационно-производственной структурой предприятия, а также с задачами энергохозяйства и предприятия в целом осуществление оптимальной специализации подразделений энергослужбы, способствующей решению задач, стоящих перед СГЭ; разграничение прав, обязанностей и ответственности между звеньями СГЭ, исключение дублирования функций, создание условий для комплексного подхода к решению вопросов энергоснабжения; достижение максимальной эффективности функционирования энергослужбы. 3.3. Энергетическое хозяйство. Электрооборудование СРЗ. |