АВ-блокады. Диагностика. ав блокады. Они включают в себя два важнейших симптомокомплекса

Скачать 1.61 Mb. Скачать 1.61 Mb.

|

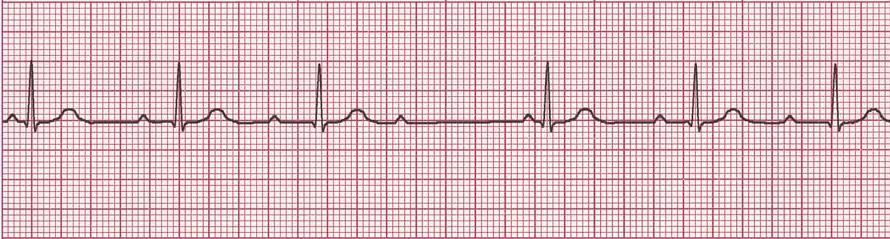

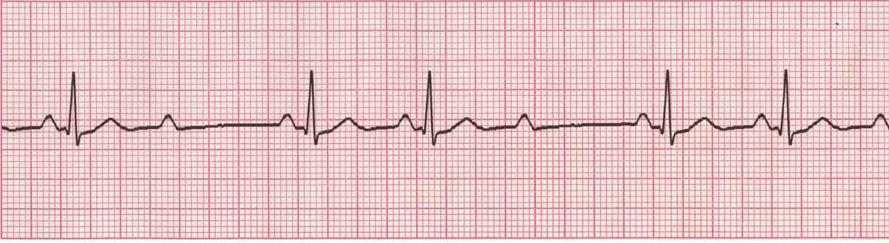

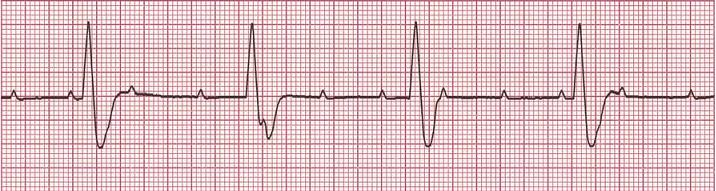

1 2  2. Полная АВ блокада с нарушением кровообращения в мозге или сердце. При нарушении мозгового кровообращения наблюдаются обмороки. Основным способом лечения является постановка электрокардиостимулятора. Показанием для его установки большинство врачей считают даже единичный обморок, так как каждый приступ может быть последним и привести к смерти больного. Медикаментозная терапия проводится при неэффективности электрокардиостимулятора или во время подготовки к его использованию. Наиболее подходящими препаратами являются симпатомиметики — орципреналин (алупент), изопреналин (изопротеренол, протернол, савентрин). Они не могут устранить полную АВ блокаду, но способны повысить автоматизм замещающего желудочкового центра и поддерживать частоту сокращений желудочков в пределах 50-60 ударам в минуту. Дозировка препарата подбирается индивидуально в разные периоды лечения. Нарушение сердечного кровообращения связано с сердечной недостаточностью. Если обмороков не наблюдается, лечение полной блокады АВ проводится препаратами наперстянки и салуретиками. Для увеличения частоты сокращений желудочков и минутного объёма показана длительная терапия изопреналином, орципреналином или эфедрином. Если медикаментозное лечение не уменьшает сердечную недостаточность, необходима постановка электрокардиостимулятора. 3. Полная АВ блокада острой, преходящей формы при свежем инфаркте миокарда, интоксикации сердечными гликозидами, миокардите, после операций на сердце. Эффективным средством лечения такой блокады являют кортикостероиды. Они ускоряют рассасывание отёка и останавливают процесс воспаления в области АВ системы. Внутривенно вводится гидрокортизон, или применяется преднизолон в форме таблеток. Роль салуретиков в лечении полной АВ блокады ещё уточняется. Влияя на выведение соли из организма, они снижают уровень калия в сыворотке на 1 мэкв/л. Это может улучшить АВ проводимость, увеличить количество сокращений желудочков, прекратить или снизить частоту обмороков. Принимать салуретики необходимо долгое время, обязательно контролируя уровень калия в крови. Прогноз. Профилактика Жизнь и трудоспособность пациента зависит от уровня и степени блокады. Наиболее серьёзный прогноз возможен при АВ блокаде III степени: пациенты с этим диагнозом нетрудоспособны, у них развивается сердечная недостаточность. Наиболее благоприятным прогнозом от приобретённых АВ блокад отличается полная врождённая форма болезни [5]. Чем раньше будет установлен электрокардиостимулятор, тем дольше и лучше будет продолжительность и качество жизни пациентов. Показаниями к установке постоянного кардиостимулятора являются: АВ блокада III степени с количеством сокращений желудочков менее 40 ударов в минуту или паузами более 3 секунд; один обморок и более; АВ блокада II или III степени с клиническими проявлениями, вызванными редким ритмом: головокружение, боли в сердце, острый коронарный синдром, прогрессирующая недостаточность сердца; АВ блокада II степени II типа с бессимптомным течением; АВ блокада II или III степени с нарушениями ритма, требующая приёма антиаритмиков, противопоказанных при данном заболевании; АВ блокада II или III степени с широкими комплексами QRS — более 0,12 секунд; АВ блокада I степени с интервалами PQ более 0,3 секунд [10]. Профилактика АВ блокады направлена на устранение причинных факторов: лечение сердечной патологии, исключение бесконтрольного приёма препаратов, которые могут привести к развитию АВ блокады, и т. д. Диетические рекомендации. Для улучшения проводимости в АВ-узле необходимо, чтобы в рационе питания были продукты с достаточным содержанием калия, магния и кальция: семечки, мёд, сухофрукты, бананы, печёный в кожуре картофель, молочные продукты (творог, сметана, сыр), морепродукты, свежие фрукты и овощи, морская рыба. Важно ограничить или полностью исключить из питания сало, мясо с жиром, консервы и маринады, приправы и соусы с острым перцем, сильно солёные продукты, шоколад, кофе, какао, чёрный чай, алкогольные напитки. Физические нагрузки. Людям с АВ блокадой не рекомендуется заниматься тяжёлыми силовыми видами спорта: тяжёлой атлетикой, борьбой, бодибилдингом и пр. Полезны такие виды нагрузки, как плавание, ходьба, катание на лыжах, коньках, велосипеде и т. д. Умеренные, хорошо переносимые физические нагрузки необходимы для укрепления сердечной мышцы и снижения массы тела. Список литературы  Болохова И. Л., Семенищева О. Е. Исследование электрокардиограмм при выявлении атриовентрикулярной блокады сердца 1, 2 и 3 степеней. Научное обозрение // Современные проблемы науки и образования. — 2013. — № 1. — 2014. — С. 47-58. Болохова И. Л., Семенищева О. Е. Исследование электрокардиограмм при выявлении атриовентрикулярной блокады сердца 1, 2 и 3 степеней. Научное обозрение // Современные проблемы науки и образования. — 2013. — № 1. — 2014. — С. 47-58. Министерство здравоохранения РФ. Брадиаритмии / Клинические рекомендации. — М., 2017. — 56 с. Министерство здравоохранения РФ. Брадиаритмии / Клинические рекомендации. — М., 2017. — 56 с. Со К.-С. Клиническая интерпретация ЭКГ. Введение в электрокардиографию. — М.: МЕДпресс-информ, 2015. — С. 176-211. Со К.-С. Клиническая интерпретация ЭКГ. Введение в электрокардиографию. — М.: МЕДпресс-информ, 2015. — С. 176-211. Кушаковский М. С., Журавлева Н. Б. Аритмии и блокады сердца. Атлас электрокардиограмм. — 4-е изд., перераб. и доп.. — СПб.: Фолиант, 2014. — 170 с. Кушаковский М. С., Журавлева Н. Б. Аритмии и блокады сердца. Атлас электрокардиограмм. — 4-е изд., перераб. и доп.. — СПб.: Фолиант, 2014. — 170 с. Малкина Е. В., Адрианов А. В., Колбасова Е. В., Гордеев О. Л., Егоров Д. Ф. Особенности диагностики и лечения пациента с нарушением функции синусового узла и АВ-соединения // Медицинский альманах. — 2013. — № 6. — С. 130-134. Малкина Е. В., Адрианов А. В., Колбасова Е. В., Гордеев О. Л., Егоров Д. Ф. Особенности диагностики и лечения пациента с нарушением функции синусового узла и АВ-соединения // Медицинский альманах. — 2013. — № 6. — С. 130-134. Орлов В. Н. Руководство по электрокардиографии. — М.: Медицинское информационное агентство, 2003. — С. 453-479. Орлов В. Н. Руководство по электрокардиографии. — М.: Медицинское информационное агентство, 2003. — С. 453-479. Суворов А. В. Клиническая электрокардиография. — Нижний Новгород: Изд-во НМИ, 1993. — С. 25-29. Суворов А. В. Клиническая электрокардиография. — Нижний Новгород: Изд-во НМИ, 1993. — С. 25-29. Трешкур Т. В. Атриовентрикулярные блокады: этиология, клиника, диагностика, лечение. — 2-е изд. — М.: Медицинское информационное агентство, 2018. — С.14-82. Трешкур Т. В. Атриовентрикулярные блокады: этиология, клиника, диагностика, лечение. — 2-е изд. — М.: Медицинское информационное агентство, 2018. — С.14-82. Ялымов А. А., Шехян Г. Г., Щикота А. М., Задионченко В. С. Диагностика нарушений проводимости сердца // Русский медицинский журнал. — 2013. — № 4. — С. 237. Ялымов А. А., Шехян Г. Г., Щикота А. М., Задионченко В. С. Диагностика нарушений проводимости сердца // Русский медицинский журнал. — 2013. — № 4. — С. 237. Brignole M., Auricchio A., Baron-Esquivias G., Bordachar P., et al. 2013 ESC guidelines on cardiac pacing and cardiac resynchronization therapy // European Heart Journal. — 2013; 34: 2281-2329. ссылка Brignole M., Auricchio A., Baron-Esquivias G., Bordachar P., et al. 2013 ESC guidelines on cardiac pacing and cardiac resynchronization therapy // European Heart Journal. — 2013; 34: 2281-2329. ссылка Brent Mitchell L. Atrioventricular Block // MSD Manual. — 2017. Brent Mitchell L. Atrioventricular Block // MSD Manual. — 2017.Возникая в синусовом узле, электрические импульсы распространяются по предсердиям, АВ узлу, пучку Гиса и его разветвлениям, и через волокна Пуркинье достигают миокарда желудочков, чтобы вызвать их механическое сокращение. Задержка импульса по отношению к нормальной скорости проведения или прерывание его распространения в каком-либо отделе проводящей системы сердца (ПСС) означает блокаду проведения. Если полное блокирование импульсов происходит на таком уровне ПСС, что возбуждение не достигает миокарда желудочков (предсердно-желудочковая блокада), может развиться брадикардия со всеми вытекающими гемодинамическими и клиническими последствиями. В тех случаях, когда этого не происходит, тем не менее, нарушения проводимости при своем прогрессировании способны достигать продвинутых форм блокад, и к ним применимо в качестве превентивной меры такое же лечение, как для этих клинически развернутых форм. Поэтому рассмотрение их в контексте брадиаритмий вполне уместно. Блокады сердца имеют многообразные проявления. В зависимости от своего характера и степени выраженности они могут представлять собой нормальное явление, встречаясь у здоровых людей, отражая результат автономных влияний. Но чаще они являются патологическим состоянием, связанным с тем или иным поражения проводящей системы сердца. При этом, как и при ДСУ, причины развития нарушений проводимости могут быть внутренними, определяемыми органическим поражением проводящих структур, и внешними, связанными с автономными влияниями, действием лекарственных препаратов, метаболических и электролитных нарушений. Блокады могут быть врожденными и приобретенными. Наиболее частой причиной развития приобретенных предсердножелудочковых (Пр-Ж) блокад, на долю которых приходится около 50% всех случаев, является идиопатическое прогрессирующее поражение специализированной проводящей системы сердца (ПСС), ассоциированное с возрастом. Оно может проявляться дегенеративно-склеротическими изменениями внутрижелудочковой проводящей системы (болезнь Ленегра), или фиброзом и кальцификацией проводящих структур, исходящими из соединительнотканного каркаса сердца (болезнь Лева). Проявляясь поначалу фасцикулярными блокадами у лиц старше 50 лет, эти процессы, медленно прогрессируя, приводят к развитию полной Пр-Ж блокады. Эти заболевания являются важной составной частью выделяемой в настоящее время группы прогрессирующих поражений проводящей системы, куда входят первичные изолированные поражения ПСС, для части которых установлена их генетическая природа. Другой важной причиной, охватывающей около 40% случаев Пр-Ж блокад, является ишемическая болезнь сердца. Поражение ПСС при этом происходит как в результате инфаркта миокарда, так и под 158 влиянием хронической ишемии миокарда. Дегенеративному процессу способствует сопутствующий возрастной фактор, артериальная гипертензия и сахарный диабет. При пороках аортального и митрального клапанов фиброз и кальцификация клапанных колец могут распространяться на ПСС. При хирургических вмешательствах по поводу этих и других пороков сердца операционная травма может привести к блокадам сердца. Они могут развиться как осложнение в ходе радиочастотных катетерных воздействий по поводу наджелудочковых тахикардий или в результате прямого воздействия на ПСС с целью развитии блокады для контроля частоты желудочковых сокращений при мерцательной аритмии. Инфекционные процессы (болезнь Лайма, токсоплазмоз, дифтерия, болезнь Чагаса, сифилис), инфильтративные заболевания (амилоидоз, саркоидоз, лимфогранулематоз и другие лимфомы, множественная миелома), воспалительные и аутоиммунные процессы, последствия облучения грудной клетки, а также кардиомиопатии, нейромышечные заболевания (миотоническая мышечная дистрофия, синдром Kearns-Sayre, миопатия Эрба и перонеальная мышечная атрофия) - все они способны приводить к развитию Пр-Ж блокад. Нарушения проводимости могут быть связаны с действием лекарственных препаратов (бета-адреноблокаторы, верапамил, дилтиазем, дигоксин, антиаритмики I и III классов, а также клонидин, препараты лития и др.), усиленными парасимпатическими влияниями (боль, массаж каротидного синуса и др.), токсические воздействия, гипоксией, гиперкалиемией, гипо- и гипертиреозом. Врожденные блокады сердца могут возникать в результате внутриутробного воздействия материнских антител (волчаночный синдром новорожденных) на клетки АВ узла или могут быть связаны с другими врожденными пороками сердца. При этом имеется 4 варианта патологии ПСС: отсутствие связи миокарда предсердий с АВ узлом, прерывание связи между АВ узлом и пучком Гиса на уровне пенетрирующего отдела пучка, прерывание целостности проводящей системы на уровне ветвления ножек пучка Гиса и ненормальное формирование с прерыванием пучка Гиса. Прерывания представляют собой фиброзное и жировое, возможно с кальцификатами, замещение специализированной ткани ПСС. На основании электрокардиографических проявлений Пр-Ж блокады принято классифицировать по выраженности нарушений на блокаду I, II и III степени. По уровню нарушений в ПСС различают предсердную, над-, внутри- и подгисовую блокады. Предсердно-желудочковая блокада I степени проявляется на ЭКГ удлинением интервала P-Q (рис. 41А). При частоте ритма ниже 70 имп/мин длительность этого интервала в норме не превышает 210 мс и имеет тенденцию к укорочению при возрастании частоты сердечных сокращений (ЧСС). У здоровых лиц транзиторное развитие Пр-Ж блокады I степени не является редкостью: у тинэйджеров она встречается в 12% случаев, у 159 молодых взрослых в 4-6%. Постоянная форма Пр-Ж блокады I степени у взрослых старше 20 лет встречается не чаще 1%, после 50 лет возрастает до 5% и более, а у лиц старше 65 лет может достигать 30%. У лиц без органических заболеваний сердца с персистирующей Пр-Ж блокадой I степени при нормальной длительности QRS важно оценить связано ли нарушение проводимости с внутренними причинами, и какой отдел ПСС несет за это ответственность. Отчасти это может быть сделано на основе неинвазивных исследований: фармакологическая проба с атропином и проба с физической нагрузкой. Укорочение и нормализация интервала P-Q при этих пробах указывает на вагусное происхождение блокады и благоприятный прогноз. Отсутствие укорочения интервала P-Q (рис. 41А), а также усугубление блокады, свидетельствуют об органической природе нарушения. Полагают, что длительность интервала P-Q более 300 мс и выраженная его вариабельность свидетельствуют о нарушениях на уровне АВ узла. В целом прогноз при Пр-Ж блокаде I степени благоприятен в связи с медленным прогрессированием поражения ПСС. У лиц моложе 60 лет частота прогрессирования персистирующей Пр-Ж блокады I степени в блокаду более высокой степени не превышает 4%. Лечения, как правило, не требуется, но следует проявлять осторожность при приеме лекарственных препаратов, влияющих на Пр-Ж проводимость и избегать воздействия иных провоцирующих факторов. Есть, однако, исключение, относящееся к нейромышечным заболеваниям, при которых возникшее нарушение проводимости склонно к прогрессированию с непредсказуемым по срокам развитием полной Пр-Ж блокады. В этих случаях, даже при блокаде I степени, может быть рассмотрен вопрос о превентивной имплантации ЭКС (см. ниже показания к имплантации). Лица с Пр-Ж блокадой I степени обычно бессимптомны. Лишь при значительном удлинении интервала P-Q (более 300 мс) из-за Пр-Ж диссинхронии может развиваться состояние клинически близкое к пейсмекерному синдрому, что проявляется, прежде всего, в условиях физической нагрузки. Особое значение это имеет у больных с хронической сердечной недостаточностью и в ряде случаев может потребовать рассмотрения вопроса о лечении с помощью постоянной электрокардиостимуляции. Предсердно-желудочковой блокадой II степени обозначают периодические прерывания проведения предсердных импульсов на желудочки. По электрокардиографическим проявлениям различают два типа этой блокады. При первом типе (Мобитц тип I) наблюдается прогрессивное удлинение интервала P-Q в серии последовательных возбуждений предсердий, проведенных на желудочки, после чего наступает выпадение очередного комплекса QRS с развитием паузы. После этого картина повторяется, что приводит к периодическому процессу, называемому периодикой Венкебаха (рис. 41Б). Характерными дополнительными проявлениями этого типа блокады служат прогрессивное укорочение 160 интервалов R-R перед паузой, длительность паузы оказывается всегда короче удвоенного предшествующего интервала R-R, и длительность интервала P-Q в первом после паузы сердечном цикле всегда меньше, чем в последнем перед выпадением QRS цикле. Число проведенных предсердных импульсов в периоде может меняться, на что сильное влияние оказывает частота предсердной импульсации. При её увеличении снижается число проведенных импульсов вплоть до развития далекозашедшей блокады II степени, начальным проявлением которой служит отношение числа предсердных импульсов к числу проведенных на желудочки 2:1 (рис. 41В). При усилении парасимпатических влияний подобная картина может наблюдаться на фоне снижения частоты предсердной импульсации. Наряду с описанной классической картиной периодики Венкебаха наблюдаются атипичные формы. Одна из них связана с наличием двойного пути проведения в АВ узле и проявляется скачкообразным удлинением интервала P-Q в момент, когда наступает блокада импульса в быстром пути проведения. Другой вариант, более часто встречающийся, характеризуется отсутствием планомерного удлинения интервала P-Q перед выпадающим комплексом. Но и в этом случае на протяжении не менее 2 циклов перед паузой можно выявлять пусть незначительные, но очевидные удлинения интервала P-Q, а в первом после паузы цикле длительность P-Q оказывается короче, чем в предыдущих. Эту форму Пр-Ж блокады II степени типа I легко спутать с другим типом блокады – Мобитц тип II. 161 А Б Г В 123 PQ = 265 мс PQ = 265 мс PQ = ?265 мс Д Рис. 41. Электрокардиографические проявления предсердно-желудочковых блокад I и II степени. А – Пр-Ж блокада I степени; 1, 2 и 3 – последовательные фрагменты ЭКГ при выполнении пробы с физической нагрузкой. Б – Пр-Ж блокада II степени Мобитц тип I с периодикой Венкебаха 5:4. В – далекозашедшая (2:1) Пр-Ж блокада II степени Мобитц тип I. Г – Пр-Ж блокада II степени Мобитц тип II с переходом в далекозашедшую блокаду при учащении предсердной импульсации сначала 2:1, затем 8:1 с выскальзывающим импульсом из АВ соединения. Д – Пр-Ж блокада II степени на фоне трепетания предсердий с эпизодом выраженной брадикардии. Тип II Пр-Ж блокады II степени характеризуется неизменным по длительности интервалом P-Q перед блокированным предсердным импульсом и после него (рис. 41Г). Соответственно длительность возникающей паузы равна двойному предшествующему интервалу R-R. Как и в случае с типом I блокады при увеличении частоты предсердной импульсации может наблюдаться развитие далекозашедшей блокады II степени с кратностью 2:1 или больше (рис. 41Г). Предсердно-желудочковая блокада II степени тип I в подавляющем большинстве случаев обусловлена нарушением проведения на уровне АВ узла. В преходящей форме ночью во сне она может регистрироваться у молодых здоровых лиц, особенно у хорошо тренированных спортсменов. Прогноз при этом абсолютно благоприятен. В персистирующей форме Пр-Ж блокада I степени тип I никогда не встречается в норме, и прогноз 162 определяется вызвавшей её причиной. При сочетании с нарушениями внутрижелудочковой проводимости, предполагающими подгисовую локализацию поражения, существует высокая вероятность развития полной Пр-ж блокады. Клинические проявления зависят от частоты ритма сердца, которая может характеризоваться выраженной брадикардией, если блокада становится далекозашедшей. Без этого при длительном существовании блокады II степени тип I может развиваться клиническая симптоматика схожая с пейсмекерным синдромом. Предсердно-желудочковая блокада II степени тип II всегда связана с нарушениями проведения ниже АВ узла. При поражении на уровне пучка Гиса (20% случаев) комплексы QRS имеют нормальную продолжительность. При поражении ниже уровня пучка Гиса Пр-Ж блокада, как правило, сопровождается нарушениями внутрижелудочкового проведения в виде фасцикулярных блокад или блокад ножек пучка Гиса. Этот тип блокады в отличие от типа I имеет неблагоприятный прогноз, поскольку неуклонное прогрессирование нарушений проводимости часто приводит к установлению полной Пр-Ж блокады. К категории Пр-Ж блокады II степени следует относить брадисистолическую форму мерцательной аритмии. Фактически при данной аритмии, за единственным исключением в виде трепетания предсердий 1:1, всегда имеет место Пр-Ж блокада, которая обусловлена высокой частотой предсердной импульсации. Её физиологический характер определяет высокую частоту желудочковых сокращений при интактной ПСС. При поражениях пропускная способность ПСС снижается, что определяет низкую ЧСС (рис. 41Д). Важным фактором снижения числа желудочковых сокращений служит усиление парасимпатических влияний, которые с одной стороны увеличивают частоту предсердной импульсации за счет укорочение рефрактерного периода миокарда предсердий, а с другой стороны – угнетают функцию АВ узла. Предсердно-желудочковая блокада III степени или полная Пр-Ж блокада характеризуется полной неспособностью к проведению предсердных импульсов на желудочки и полной Пр-Ж диссоциацией, при которой обе камеры сердца независимо возбуждаются из собственных источников. Предсердная активность может быть представлена синусовыми импульсами (рис. 42А) или предсердной аритмией, чаще фибрилляцией или трепетанием предсердий (рис. 42Б). Желудочковый ритм поддерживается за счет собственной импульсации из источников, расположение которых в ПСС зависит от уровня блокады. При блокаде на уровне АВ узла или высоко на уровне пучка Гиса источники, расположенные высоко в ПСС, определяют возбуждения желудочков с нормальной продолжительностью комплексов QRS и, как правило, достаточно высокой частотой импульсации, которая, кроме того, способна к сохранению адекватной хронотропной функции. При уровне блокады ниже пучка Гиса источники расположены ниже в ПСС и вызывают возбуждения желудочков с широкими комплексами QRS и более низкой частотой ритма. 163 V5 8460 V1 1 с А Б Г В V5 V1 1 с Рис. 42. Электрокардиографические проявления предсердно-желудочковой блокады III степени. А, Б – фрагменты ЭКГ у пациента с Пр-Ж блокадой III степени, зарегистрированные при синусовом ритме предсердий (А) и на фоне трепетания предсердий (Б). В – два фрагмента ЭКГ с желудочковыми аритмиями, связанными с удлинением реполяризации на фоне редкого ритма, обусловленного Пр-Ж блокадой III степени. Г – развитие пароксизма Пр-Ж блокады III степени. Редкий ритм желудочковых сокращений при Пр-Ж блокаде III степени, как и при других экстремальных брадикардиях, создает благоприятные условия для развития желудочковых аритмий, связанных с удлинением реполяризации желудочков, вплоть до развития желудочковой тахикардии torsades de pointes (рис. 42В). Она служит частой причиной приступов МАС у больных с полной Пр-Ж блокадой наряду с асистолией желудочков. Полная Пр-Ж блокада может регистрироваться постоянно, но существуют пароксизмальные (интермиттирующие) формы этой брадиаритмии. В одних случаях на фоне отсутствия каких-либо признаков нарушения проводимости под влиянием предсердной или желудочковой экстрасистолы внезапно развивается полная Пр-Ж блокада, которая сохраняется до тех пор, пока такая же экстрасистола не восстановит проводимость. В других случаях пароксизм развивается на фоне нарушений внутрижелудочковой проводимости, возможно, при наличии Пр-Ж блокады I степени (рис. 42Г). Спровоцировать его могут усиленные парасимпатические влияния или, напротив, физическая нагрузка. В этом случае увеличение 164 частоты предсердной импульсации становится главным фактором развития полной Пр-Ж блокады (рис. 43). Хотя механизм пароксизмальной полной ПрЖ блокады не всегда ясен, полагают, что речь идет об имеющихся или скрытых подгисовых поражениях, которые проявляются под влиянием запускающих факторов. Так в одних случаях причиной служит обусловленная брадикардией блокада в системе Гиса-Пуркинье в фазу 4 потенциала действия, а в других – обусловленная тахикардией блокада за счет удлинения рефрактерного периода этой системы. Предсердно-желудочковая блокада III степени никогда не встречается у здоровых лиц. Частота возникновения приобретенной полной Пр-Ж блокады оценивается в 200 случаев на миллион в год, врожденной блокады – 1/20000 новорожденных. Прогноз приобретенной блокады очень плохой: годичная выживаемость после возникновения синкопального состояния составляет от 50 до 70% по отношению к контрольной популяции, сопоставимой по возрасту и полу. Изолированная врожденная полная Пр-Ж блокада имеет более благоприятный прогноз по сравнению с блокадой в сочетании с органическим поражением сердца, но и в этом случае развитие синкопальных состояний непредсказуемо. Сопутствующая органическая патология, выявление блокады в раннем возрасте, выскальзывающий ритм желудочков с широкими комплексами QRS и удлинение интервала Q-T служат факторами риска внезапной сердечной смерти. Частота предсердий 100 имп/мин Частота предсердий 120 имп/мин Частота предсердий 136 имп/мин II А Б В 1 с Рис. 43. Обусловленная физической нагрузкой (тахизависимая) предсердно-желудочковая блокада. А – при минимальной синусовой тахикардии регистрируются нарушения внутрижелудочковой проводимости (QRS – 200 мс) при граничном значении интервала PQ. Б – увеличение предсердной частоты вызывает Пр-Ж блокаду II степени 2:1. В – дальнейшее увеличение предсердной частоты приводит к полной Пр-Ж блокаде с редким выскальзывающим ритмом. При диагностике Пр-ж блокад важно установить не только форму нарушения проводимости, но и оценить уровень поражения ПСС. Поскольку 165 в целом ряде случаев этой информации достаточно, чтобы назначить превентивное лечение, подтверждение брадикардитической природы симптомов имеет меньшее значение, чем в случае с ДСУ. В большинстве случаев достаточную информацию дают неинвазивные методы исследования. При постоянной форме блокады наружная электрокардиография оказывается вполне информативной. При интермиттирующем течении блокады для клиникоэлектрокардиографической корреляции требуются методы длительного мониторирования ЭКГ, те же, что применяются для диагностики ДСУ. В случаях, когда нарушения проводимости предполагаются, но не документированы, требуется использование провоцирующих проб, таких как проба с физической нагрузкой, массаж каротидного синуса. При трактовке результатов важно учитывать влияние частоты предсердного ритма на функциональное состояние различных отделов ПСС и её роль в провоцировании нарушений проводимости, о чем говорилось ранее. Как и в случае ДСУ лечение Пр-Ж блокад должно начинаться с решения вопроса об обратимости вызвавших их причин. При обратимых формах блокад требуется устранение причинного фактора (отмена лекарственных препаратов с угнетающим действием на ПСС, коррекция электролитного баланса, устранение гипоксии), лечение инфекционного процесса. При наличии симптомов брадикардии могут быть использованы ваголитические средства (атропин) или бета-адреностимуляторы. В случае серьезных гемодинамических нарушений используется временная электростимуляция сердца. Как средство экстренной помощи применяют трансторакальную наружную электростимуляцию. Она эффективна более чем в 90% случаев, но если требуется её продолжение более 30 минут, переходят к трансвенозной стимуляции. Временная эндокардиальная стимуляция сердца может продолжаться длительное время, что важно в тех случаях, когда необходимо выждать определенный срок, чтобы убедиться в необратимости блокады или когда требуется время, чтобы произвести имплантацию искусственного водителя ритма. Постоянная электростимуляция сердца является основным методом лечения предсердно-желудочковых блокад. Имплантация кардиостимулятора существенно улучшает прогноз больных, приводя его в соответствие с прогнозом, определяемым основным заболеванием. При выработке показаний к постоянной кардиостимуляции имеет значение не только наличие блокады с документированными клиническими проявлениями, но и тип блокады, и уровень поражения ПСС. Это может указывать на высокую вероятность прогрессирования нарушений, и определять превентивный подход к имплантации ЭКС. Показания к постоянной электростимуляции сердца при приобретенных Пр-Ж блокадах представлены в табл. 23. Таблица 23. Показания к постоянной стимуляции сердца при приобретенной атриовентрикулярной блокаде у взрослых. 166 Имплантация электрокардиостимулятора показана: 1. При Пр-Ж блокаде III степени и далекозашедшей блокаде II степени на любом анатомическом уровне, сопровождающаяся следующими условиями: a. Брадикардия (из-за Пр-Ж блокады) проявляющаяся симптомами (в том числе сердечная недостаточность) или желудочковыми аритмиями, обусловленными брадикардией b. Аритмии и другие состояния, требующие приема препаратов, которые приводят к симптоматичной брадикардии c. Документированные периоды асистолии продолжительностью 3.0 сек или любой выскальзывающий ритм с частотой 40 ударов в мин. в период бодрствования или любой выскальзывающий ритм из источника ниже АВ соединения даже при отсутствии клинических симптомов d. Мерцательная аритмия с брадикардией в период бодрствования и хотя бы 1 паузой длительностью более 5 с даже при отсутствии симптомов e. После катетерной аблации АВ соединения (исключая модификацию АВ узла) f. Послеоперационная Пр-Ж блокада, не предполагающая спонтанного исчезновения g. Нейромышечные заболевания (миотоническая мышечная дистрофия, синдром Kearns-Sayre, миопатия Эрба и перонеальная мышечная атрофия) 2. При Пр-Ж блокаде второй степени вне зависимости от типа или уровня блокады в сочетании с брадикардией, сопровождающейся клиническими проявлениями 3. При бессимптомной персистирующей Пр-Ж блокаде III степени со средней частотой ритма в период бодрствования 40/мин и более при уровне блокады ниже АВ узла, или при любом уровне блокады, если имеется кардиомегалия или дисфункция левого желудочка 4. При Пр-Ж блокаде II или III степени, возникающей при физической нагрузке, не сопровождающейся ишемией миокарда Имплантация электрокардиостимулятора целесообразна: 1. При бессимптомной Пр-Ж блокаде III степени на любом анатомическом уровне при частоте ритма более 40 ударов в мин. в период бодрствования при отсутствии кардиомегалии 2. При бессимптомной Пр-Ж блокаде II степени на уровне или ниже пучка Гиса, обнаруживаемая во время ЭФИ 3. При Пр-Ж блокаде I или II степени с доказанными их гемодинамическими последствиями в виде симптоматики, схожей с пейсмекерным синдромом 4. При бессимптомной Пр-Ж блокаде II степени тип II с узкими комплексами QRS (если широкие QRS, см. пучковые блокады) Имплантация электрокардиостимулятора может обсуждаться: 1. При Пр-Ж блокаде любой степени при наличии или отсутствии симптомов у больных с нейромышечными заболеваниями (миотоническая мышечная дистрофия, синдром Kearns-Sayre, миопатия Эрба и перонеальная мышечная атрофия) 2. При Пр-Ж блокаде, возникшей под влиянием лекарственных препаратов, когда ожидается ее рецидив после их отмены Имплантация электрокардиостимулятора не показана: 1. При бессимптомной Пр-Ж блокаде первой степени 2. При бессимптомной Пр-Ж блокаде II степени тип I выше уровня пучка Гиса (АВ узел) 3. Когда предполагается спонтанное исчезновение Пр-Ж блокады или ее маловероятное возобновление (например, лекарственная токсичность, болезнь Лайма, sleep apnea без симптоматики) Особую категорию представляют больные с нарушениями внутрижелудочковой проводимости. Они могут быть представлены блокадой правой ножки пучка Гиса (БПНПГ), блокадой левой ножки (БЛНПГ), фасцикулярными блокадами или комбинациями этих нарушений. Они часто 167 выявляются при электрокардиографическом обследовании с частотой около 11% у мужчин и 5% у женщин в возрасте старше 60 лет. Прогноз изолированной блокады правой ножки пучка Гиса обычно благоприятен. Но двух- и трех-пучковые блокады сопряжены с более высокой смертностью в сравнении с сопоставимыми по возрасту и полу группами больных. Это объясняют не столько влиянием нарушений проводимости, сколько основным заболеванием, особенно ишемической болезнью сердца. Частота прогрессирования нарушений внутрижелудочкового проведения в далекозашедшие формы и в полную Пр-Ж блокаду не велика, так что риск смерти от брадиаритмий незначителен. В то же время есть основания связывать повышенную смертность с тахиаритмиями и инфарктом миокарда. Одновременно БЛНПГ из-за асинхронного возбуждения желудочков снижает насосную функцию левого желудочка, способствуя развитию и прогрессированию сердечной недостаточности. В этих случаях уместно рассмотрение вопроса о ресинхронизирующей терапии. Нарушения внутрижелудочковой проводимости всегда указывают на органическое поражение ПСС. Поэтому уже первые проявления развивающихся Пр-Ж блокад в виде блокады II степени тип II или пароксизмальной блокады III степени однозначно и вне зависимости от клинической симптоматики указывают на необходимость имплантации ЭКС. Это же относится к истинной трифасцикулярной (альтернирующей) блокаде ножек пучка Гиса, которая предвещает развитие полной Пр-Ж блокады в ближайшие сроки (рис. 44). С другой стороны, имеются большие сложности в решении вопроса об имплантации ЭКС в случаях, когда на фоне имеющихся нарушений внутрижелудочковой проводимости возникают обмороки, связь которых с брадикардией не доказана. Действительно, немногим менее половины таких обмороков не связаны с брадикардией. В решении вопроса об имплантации ЭКС в таких случаях выход видят в проведении ЭФИ с оценкой интервала HV и демонстрацией подгиссовой блокады проведения при электростимуляции предсердий, а также с исключением возможной роли желудочковой тахикардии в основе клинической симптоматики. Показания к постоянной стимуляции сердца при нарушениях внутрижелудочковой проводимости представлены в табл. 24. 168 А Б В Рис. 44. Альтернирующая блокада ножек пучка Гиса. А – блокада правой ножки пучка Гиса и восстановление нормальной проводимости в результате постэкстрасистолической паузы. Б – у того же пациента на более высоких частотах предсердного ритма регистрируется Пр-Ж блокада II степени тип II и блокада левой ножки пучка Гиса (вариантная форма). В – альтернация блокады левой и правой ножек пучка Гиса с переходом в Пр-Ж блокаду II степени 2:1. Таблица 24. Показания к постоянной стимуляции сердца при хронической двух- и трехпучковой блокаде Имплантация электрокардиостимулятора показана: 1. При интермиттирующей Пр-Ж блокаде третьей степени 2. При Пр-Ж блокаде II степени тип II 3. При альтернирующей блокаде ножек пучка Гиса Имплантация электрокардиостимулятора целесообразна: 1. При синкопальных состояниях, для которых не доказана связь с Пр-Ж блокадой, в то время как другие наиболее возможные причины (желудочковая тахикардия) исключены 2. При выявлении удлиненного интервала HV (100 мс) во время ЭФИ у больных без клинической симптоматики 3. При выявлении во время ЭФИ с помощью стимуляции предсердий блокады ниже пучка Гиса Имплантация электрокардиостимулятора может обсуждаться: 1. При двух- или трехпучковой блокаде при наличии или отсутствии симптомов у больных с нейромышечными заболеваниями 169 Имплантация электрокардиостимулятора не показана: 1. При фасцикулярной блокаде без Пр-Ж блокады или клинических симптомов 2. При фасцикулярной блокаде с Пр-Ж блокадой I степени без клинических симптомов Выбор режима стимуляции определяется необходимостью Пр-Ж ресинхронизации, состоянием функции синусового узла и характером течения блокады. При наличии персистирующей формы мерцательной аритмии, когда восстановление Пр-Ж синхронизации не актуально, методом выбора является однокамерная стимуляция желудочков с частотной адаптацией (VVIR). При синусовом ритме с проявлениями ДСУ, в том числе с хронотропной несостоятельностью, методом первого выбора является режим DDDR. При нормальной функции СУ наилучшим выбором служит режим DDD, хотя может быть использован технически более простой метод, требующий имплантации одного электрода – VDD. В случае интермиттирующих нарушений проводимости, когда в межприступный период собственное проведение вполне сохранно, рекомендуется использовать алгоритмы приоритета собственного проведения при DDD режиме стимуляции (DDD + AVM). Предсердно-желудочковые или атриовентрикулярные блокады 1 По этиологии различают приобретенные и врожденные ПЖБ. 2 По степени выраженности нарушений различают: • ПЖБ I степени — замедление проведения импульса от предсердий к желудочкам с проведением каждого импульса. • ПЖБ II степени — периодические прерывания проведения предсердных импульсов на желудочки. Она имеет три разновидности: - Мобитц тип I — блокирование импульса с предшествующим прогрессивным замедлением проведения от предсердий к желудочкам (периодика Венкебаха), - Мобитц тип II — блокирование импульса без предшествующего удлинения времени предсердно-желудочкового проведения, - Далеко зашедшая ПЖБ II степени — блокирование каждого второго или нескольких подряд предсердных импульсов. • ПЖБ III степени — полная блокада проведения предсердных импульсов на желудочки с развитием полной предсердно-желудочковой диссоциации. 3 По локализации нарушений проведения в АВС выделяют: - блокада на уровне предсердий (внутрипредсердная), - на уровне предсердно-желудочкового узла (ПЖУ), - ниже ПЖУ: - на уровне пучка Гиса — интрагисиальные, - на уровне ветвления ножек пучка Гиса — инфрагисиальные. 4 Изолированные блокады разветвлений пучка Гиса обозначают как фасцикулярные (пучковые) блокады: - блокада правой ножки пучка Гиса (БПНПГ), - передневерхняя фасцикулярная блокада (ПВФБ), - задненижняя фасцикулярная блокада (ЗНФБ), - комбинации из двух указанных блокад Обозначают как двухпучковые (бифасцикулярные) блокады: БПНПГ в сочетании с ПВФБ, БПНПГ в сочетании с ЗНФБ и блокада левой ножки пучка Гиса (БЛНПГ), - трехпучковой (трифасцикулярной) блокадой понимают альтернирующую внутрижелудочковую блокаду (истинная трехпучковая блокада), когда чередуются две разновидности двухпучковых блокад (например, БПНПГ и БЛНПГ), или сочетание двухпучковой блокады с ПЖБ I–II степени. характеру течения ПЖБ разделяют на преходящие (интермиттирующие) и постоянные (персистирующие). Атриовентрикулярная блокада I степени проявляется задержкой проведения импульса в АВ-узле. Электрокардиографически она характеризуется стойким удлинением интервала PQ более 0,20 с (рис. 16).  Рис. 16 АВ-блокада I степени. Стойкое удлинение интервала PQ Атриовентрикулярная блокада II степени подразделяется по классификации Мобитца на два типа. Тип I Мобитца характеризуется постепенным прогрессирующим удлинением интервала PQ с последующим выпадением одного желудочкового комплекса (период Самойлова–Венкебаха), после чего продолжительность интервала PQ возвращается к норме, но тут же вновь начинает удлиняться (рис. 17). Таким образом, процесс носит циклический характер.  Рис. 17. АВ-блокада II степени (тип I Мобитца). Интервал PQ постепенно удлиняется вплоть до выпадения единичного комплекса QRS (после 4-го зубца Р) Возникновение периодов Самойлова–Венкебаха связано с формированием сначала относительной, а затем абсолютной рефрактерности АВ-узла. В последнем случае АВ-узел оказывается неспособным к проведению импульса возбуждения от предсердий к желудочкам. Очередное сокращение желудочков выпадает. В течение этой паузы возбудимость АВ- узла восстанавливается до нормы, и весь цикл повторяется вновь. Тип II Мобитца характеризуется выпадением желудочковых комплексов без предшествующего постепенного удлинения интервала PQ. В этом случае через АВ-узел проходит от предсердий к желудочкам только каждый 2-й или 3-й импульс (рис. 18). ЧСС значительно урежается, могут возникать выраженные нарушения гемодинамики.  Рис. 18. АВ-блокада II степени (тип II Мобитца). Выпадение отдельных комплексов QRS (после 2-го, 5-го зубца Р) не сопровождается постепенным удлинением интервала PQ Полная атриовентрикулярная блокада характеризуется тем, что ни один импульс возбуждения не проходит от предсердий к желудочкам, предсердия и желудочки сокращаются независимо друг от друга (рис. 19). Источник ритма предсердий находится в СА-узле, а источник ритма желудочков — в АВ-узле или в системе пучка Гиса.  Рис. 19. АВ-блокада III степени (полная АВ-блокада). Зубцы Р и комплексы QRS появляются независимо друг от друга Изменение показателей гемодинамики. Нарушения гемодинамики зависят от длительности эпизода аритмии, характера основного заболевания и уровня повреждения проводящей системы сердца. Нарушение внутрипредсердного и внутрижелудочкового проведения импульса возбуждения существенно не изменяет частоты и ритма сердечных сокращений. В связи с этим системные гемодинамические расстройства определяются основным заболеванием сердца (например, миокардиты, инфаркт миокарда и др.). АВ-блокада I степени обычно не сопровождается значительными нарушениями системной гемодинамики. АВ-блокады II и особенно III степени (полная АВ-блокада), как правило, обусловливают существенные расстройства кровообращения (снижение сердечного выброса, уменьшение АД, нарушение циркуляции крови в органах и тканях). Блокада проведения импульсов на любом уровне проводящей системы сердца (чаще полная АВ-блокада) может осложниться синдромом Морганьи–Адамса–Стокса. Патогенетической основой синдрома является значительное снижение, вплоть до прекращения, эффективной работы сердца, что ведет к нарушению кровоснабжения органов, особенно головного мозга. Клинически синдром проявляется внезапной потерей сознания, отсутствием пульса и сердечных сокращений, часто — эпилепти- формными судорогами. Приступ длится обычно 5–20 с, редко 1–2 мин. Коронарный кровоток уменьшается при существенном снижении си- стемного АД. Последнее обусловливает уменьшение перфузионного дав- ления в венечных артериях сердца и может привести к коронарной недо- статочности в результате снижения доставки кислорода и субстратов метаболизма к миокарду. 1 2 |