Определение низкотемпературных характеристик САДЫКОВ. Определение низкотемпературных характеристик

Скачать 0.51 Mb. Скачать 0.51 Mb.

|

|

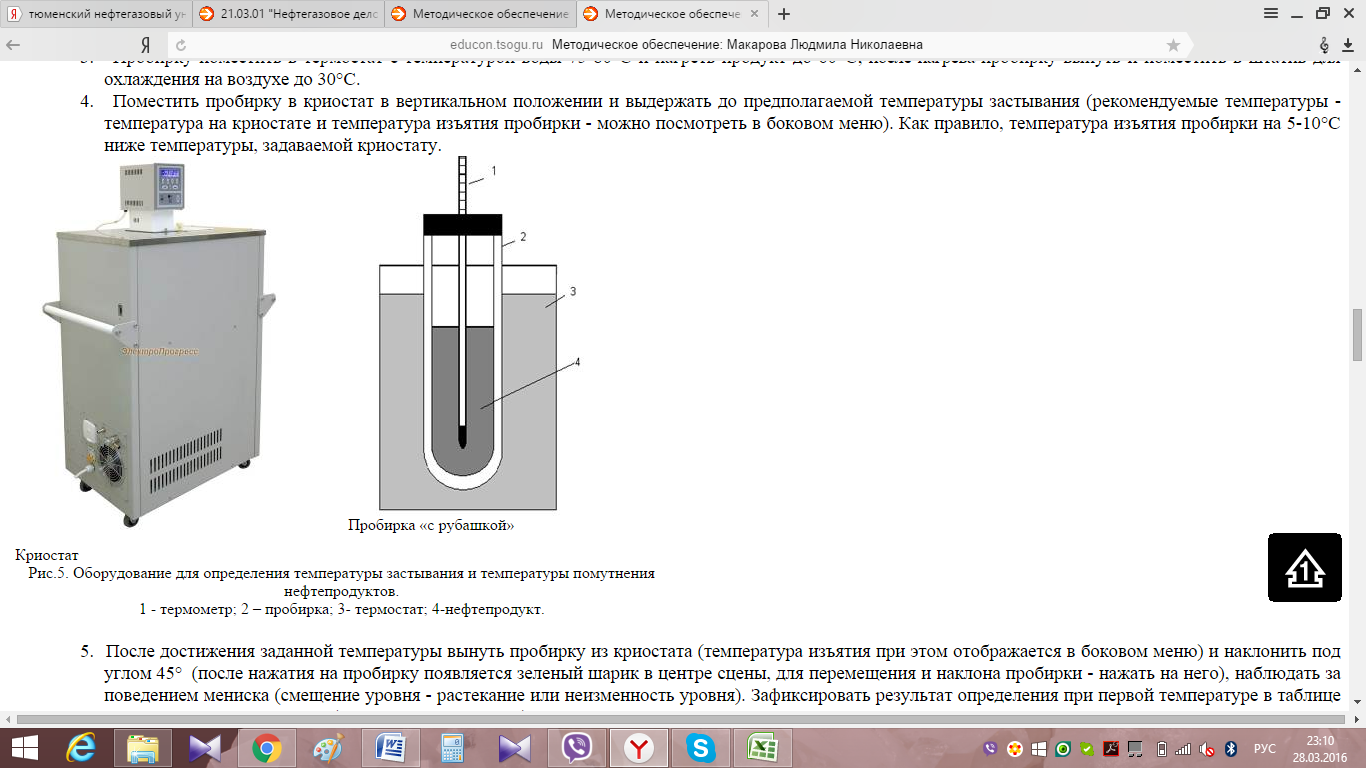

ОТЧЁТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ по дисциплине «Химия нефти и газа» «Определение низкотемпературных характеристик» Выполнил: студент группы РМ(до)з-21-3 (ИДДО) Cадыков.Р.Э Г.Тюмень.2023 Цель работы: Изучение и освоение методик определения низкотемпературных свойств (температуры застывания и помутнения)нефти и нефтепродуктов. Название опыта: Определение температуры застывания Используемые оборудование и реактивы: 1.Термостат 2. Криостат 3.Штатив для пробирок 4.Термометр для пробирок (диапазон температур от -70 до +700С) 5. Пробирка для определения низкотемпературных свойств – пробирка с «рубашкой» высотой 160 мм, диаметром 20мм 6. Бутыль с нефтепродуктом  Рис.1. Оборудование для определения температуры застывания и температуры помутнения нефтепродуктов: 1 - термометр; 2 – пробирка; 3- термостат; 4-нефтепродукт.  Ход работы: 1. Снять крышку с пробирки, залить продукт из бутыли в пробирку, установить в пробирке термометр с пробкой (строго вертикально). 3. Пробирку поместить в термостат с температурой воды 75-80°С и нагреть продукт до 60оС; после нагрева пробирку вынуть и поместить в штатив для охлаждения на воздухе до 30°С. 4. Поместить пробирку в криостат в вертикальном положении и выдержать до предполагаемой температуры застывания. 5. После достижения заданной температуры вынуть пробирку из криостата и наклонить под углом 45° , наблюдать за поведением мениска. Зафиксировать результат определения («течет» или «не течет»). 6. Повторить действия, меняя конечную температуру продукта:4°С ниже предыдущей, если мениск сместился и на 4°Свыше предыдущей, если мениск не сместился. 7. Эксперимент проводят не менее 4-5 раз путем последовательного приближения к температуре застывания. При этом после определения температуры застывания испытуемого продукта с точностью до 4°С, проводят повторные определения, повышая (если «не течет») или понижая (если «течет») температуру испытания на 2°С. За температуру застывания принимают ту температуру, при которой мениск будет постоянным. Опыт при последней температуре повторить дважды, убедившись в правильности определения. 8. Результаты заносят в таблицу экспериментальных данных и фиксируют температуру застывания, определенную с точностью 2°С. Название опыта: Определение температуры помутнения Ход работы: 1. Снять крышку с пробирки, залить продукт из бутыли в пробирку, установить в пробирке термометр с пробкой (строго вертикально). 3. Пробирку поместить в термостат с температурой воды 75-80°С и нагреть продукт до 60оС; пробирку вынуть и поместить в штатив для охлаждения на воздухе до 30°С. 4. Поместить пробирку в криостат в вертикальном положении, наблюдать за поведением нефтепродукта в криостате. По мере понижения температуры наблюдается появление мути; температура начала появление мути фиксируется как температура помутнения в табл.2. 6. Опыт повторяют 5-6 раз для определения средней температуры помутнения; результаты фиксируют в табл.2. Экспериментальные данные по опыту № 1 - определение температуры застывания

Экспериментальные данные по опыту № 2 - определение температуры помутнения

Выводы по работе: 1. В ходе выполнения лабораторной работы изучили теоретический материал и методики определения низкотемпературных свойств (температуры застывания и помутнения)нефти и нефтепродуктов. 2. Познакомились с основным оборудованием и провели виртуальную лабораторную работу. 3. Определили температуры застывания и помутнения, которые составили 5 0С и – 4 0С соответственно. 4. Согласно прил. 1 и 3, исследуемым продуктом в первом опыте стало топливо газотурбинное и котельное ГТ (А) с Тзаст=5 0С и  20=935. 20=935.4. Согласно прил. 3, исследуемым продуктом во втором опыте стало дизельное для быстроходных дизелей летнее с Тпомут=–5 0С, Тзаст=–100С и  20=960. 20=960.Ответы на контрольные вопросы: 1. Классификация парафиновых углеводородов. Влияние их строения и содержания в нефтепродуктах на низкотемпературные свойства. Парафиновые углеводороды - алканы СпН2п+2. ГазообразныеалканыС1-С4(метан, этан, пропан, бутан и изобутан, 2,2-диметилпропан). Жидкиеалканыот С5до С15входят в состав бензиновых (С5–С10) и керосиновых (С11-С15) фракций нефтей. Они имеют в основном нормальное или слаборазветвленное строение. Твердые алканыС16-С35 (парафины)с молекулярной массой 250–500, характеризующиеся пластинчатой или ленточной структурой кристаллов и алканыС36-С55 (церезины) с более высокой молекулярной массой 500-700 и мелкокристаллической структурой. Они имеют высокую температуру застывания и припонижении температуры выпадают в виде дисперсной фазы, что делает нежелательным их присутствие в зимних видах топлива и смазочных масел. Застывание нефти и нефтепродуктов вызывается наличием в них растворенных твердых парафинов и церезинов, которые постепенно, в зависимости от температуры их плавления и растворимости, переходят при охлаждении в твердое состояние и образуют кристаллическую решетку, внутри которой удерживаются загустевшие жидкие углеводороды. Чем больше содержание парафина, тем выше температура застывания. Помутнение дизельных топлив вызывается выпадением кристаллов парафиновых углеводородов, которые так же, как и кристаллы льда, забивают топливные фильтры и нарушают подачу топлива в двигатель. При дальнейшем охлаждении дизельное топливо полностью застывает и теряет текучесть. 2. Классификация дизельных топлив по низкотемпературным свойствам. По физико-химическим свойствам, эксплуатационным характеристикам и условиям применения дизельное топливо подразделяют на четыре типа, которые маркируются заглавными буквами алфавита: Л - Летнее дизельное топливо (сортов топлива А, В, С, D). Температура помутнения: 0°С. Температура застывания: −10°C. Это дизтопливо можно использовать при температурах не ниже 0°С. Е - Межсезонное дизельное топливо (сортов топлива Е и F). Температура помутнения ≈ −5 °C. Температура застывания: −15 °C. Используется осенью, при температуре воздуха до –5 °С. З - Зимнее дизельное топливо (классы с 0 по 3). Температура помутнения: –25°С. Температура застывания: −35°C. Применяется при температуре воздуха не ниже –20°С. А - Арктическое дизельное топливо (класса 4). Температура помутнения: –45°С. Температура застывания: −55 °C. Применяется притемпературе окружающей среды до минус – 50°С. 3. Низкотемпературные свойства дизельных топлив и масел. По каким показателям их оценивают. По низкотемпературным свойствам судят об эксплуатационных свойствах нефтепродукта, касающихся товаротранспортных операций при низких температурах, о возможности использования нефтепродукта в зимних условиях, о гигроскопичности карбюраторных и реактивных топлив и о возможности выпадения кристаллов льда, засоряющих топливоподающую систему. К нормируемым низкотемпературным свойствам дизельных топлив и масел относятся: Температура застывания, при которой налитый в пробирку стандартных размеров испытуемый нефтепродукт при охлаждении застывает настолько, что при наклоне пробирки с испытуемой жидкостью под углом45° уровень жидкости остается неподвижным в течение1мин. Температура помутнения, при которой топливо начинает мутнеть. 4. Механизм застывания дизельных топлив и масел. Застывание дизельных топлив в основном вызывается наличием в них растворенных твердыхпарафиновых углеводородов нормального и малоразветвленного строения и церезинов, поскольку они обладают наиболее высокими температурами кристаллизации. Они постепенно, в зависимости от температуры их плавления и растворимости, переходят при охлаждении в твердое состояние и образуют кристаллическую решетку, внутри которой удерживаются загустевшие жидкие углеводороды. Чем больше содержание парафина, тем выше температура застывания. Существенное влияние на температуру застывания оказывает присутствие асфальто-смолистых веществ, которые обволакивают частицы парафина и тем затрудняют образование кристаллической решетки. Помутнение дизельных топлив вызывается выпадением кристаллов парафиновых углеводородов, которые так же, как и кристаллы льда, забивают топливные фильтры и нарушают подачу топлива в двигатель. При дальнейшем охлаждении дизельное топливо полностью застывает и теряет текучесть. Кристаллизация парафиновых и других углеводородов из топлив и масел, приводящая к их застыванию, является сложным процессом. При охлаждении топлива до температуры начала кристаллизации из топлива выпадает незначительная часть растворенных парафиновых углеводородов в виде кристаллов. В дизельных топливах соседние н-парафиновые углеводороды образуют совместно кристаллизующиеся пары, в результате чего процесс кристаллообразования идет по пути развития твердого раствора. При дальнейшем понижении температуры топлива количество выпадающих из него кристаллов парафинов повышается. При этом выпавшие кристаллы по мере своего роста сращиваются друг с другом, образуя сетчатые или ячеистые каркасные структуры, захватывающие в свои ячейки некристаллизующиеся составные части топлива. В результате топливо теряет свою подвижность и застывает. Застывание связано с образованием сольватных оболочек жидкой фазы вокруг кристаллов парафина. Дисперсионная среда, иммобилизованная вокруг дисперсных частиц, значительно увеличивает их объем, что повышает внутреннее трение всей системы и понижает ее текучесть. Нефтепродукт застывает вследствие образования в системе „парафин – углеводородная среда“ пространственной сетки (или каркаса), которая, иммобилизуя жидкую фазу, препятствует ее движению. При охлаждении в интервале температур от начала кристаллизации парафиновых углеводородов до застывания нефтепродукта кристаллы парафинов проходят ряд структурных превращений с образованием структур различной степени агрегирования. Кристаллизующиеся парафиновые углеводороды при понижении температуры последовательно проходят следующие фазовые превращения: молекулярно-дисперсное (жидкое) жидкокристаллическое твердое состояние полиморфные состояния (гексагональная, ромбическая, моноклинная и триклинная сингонии). 5. Способы улучшения низкотемпературных свойств дизельных топлив. Низкотемпературные свойства топлив могут быть улучшены несколькими способами: Облегчением фракционного состава путем компаундирования с низкозастывающими компонентами (топливом). Использованием депрессорных присадок (сополимеры этилена с полярными мономерами, продукты полиолефинового типа, полиметакрилатные присадки, химические вещества неполимерного типа). Каталитической депарафинизацией (карбамидной и на цеолитах), гидродепарафинизацией. Применением электрических и электромагнитных полей (депарафинизация в постоянном электрическом поле высокого напряжения). Частичной депарафинизацией дизельных топлив в постоянном электрическом поле высокого напряжения в присутствии депрессорных присадок в качестве активаторов электрокинетического потенциала парафиновых углеводородов. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||