Нуртай Реферат. Оптическое и метеорологическое

Скачать 81.01 Kb. Скачать 81.01 Kb.

|

|

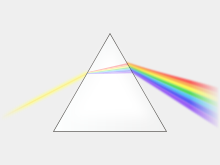

Радуга атмосферное, оптическое и метеорологическое явление, наблюдаемое при освещении ярким источником света (в природе Солнцем или Луной — см. лунная радуга) множества водяных капель (дождя или тумана). Радуга выглядит как разноцветная дуга или окружность, составленная из цветов спектра видимого излучения (от внешнего края: красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый). Это те семь цветов, которые принято выделять в радуге в русской культуре (возможно, вслед за Ньютоном, см. ниже), но следует иметь в виду, что на самом деле спектр непрерывен, и его цвета плавно переходят друг в друга через множество промежуточных оттенков Центр окружности, описываемой радугой, лежит на прямой, проходящей через наблюдателя и солнце, в антисолнечной точке; при этом солнце всегда находится за спиной наблюдателя. Угловой радиус окружности — 42 градуса. Для наблюдателя на земле радуга обычно выглядит как дуга окружности, чем ниже солнце над горизонтом, тем ближе дуга к половине окружности, а высота верхушки радуги над землёй — к 42 градусам. Чем выше точка наблюдения, тем дуга полнее (с самолёта можно увидеть и полную окружность). Когда солнце поднимается выше 42 градусов над горизонтом, окружность возможного появления радуги оказывается ниже уровня земли, и наблюдатель, находящийся на её поверхности, увидеть радугу не может. Приблизиться к радуге, как и к горизонту, нельзя. При наблюдении с высокой точки возможно наблюдать круговую радугу.   Первичная и вторичная радуги с полосой Александра между ними  Преломление света при его переходе в среду с иной оптической плотностью Радуга возникает из-за того что солнечный свет преломляется и отражается капельками воды (дождя или тумана), парящими в атмосфере. Эти капельки по-разному отклоняют свет разных цветов (показатель преломления воды для более длинноволнового (красного) света меньше, чем для коротковолнового (фиолетового), поэтому слабее всего отклоняется красный свет — на 137°30’, а сильнее всего фиолетовый — на 139°20’). В результате белый свет разлагается в спектр. Наблюдатель, стоящий спиной к источнику света, видит разноцветное свечение, которое исходит из пространства по концентрическим окружностям (дугам). Радуга представляет собой каустику, возникающую на сферической капле при преломлении и отражении (внутри неё) плоскопараллельного пучка света. Как показано на рисунке для пучка монохроматического света, отражённый свет имеет максимальную интенсивность для определённого угла между источником, каплей и наблюдателем. Этот максимум весьма «острый»: бо́льшая часть света выходит из капли, развернувшись практически точно на один и тот же угол. Дело в том, что угол, под которым из капли уходит отражённый и преломлённый ею луч, немонотонно зависит от расстояния от падающего (первоначального) луча до оси, параллельной ему и проходящей через центр капли. Эта зависимость имеет гладкий экстремум. Поэтому больше всего света капля разворачивает именно на этот угол и близкие к нему. Значения этого угла немного различаются для разных показателей преломления, соответствующих лучам разного цвета. При этом угле и возникает отражение-преломление максимальной яркости, составляющее (от разных капель) радугу; «яркие» лучи от разных капель образуют конус с вершиной в зрачке наблюдателя и осью, проходящей через наблюдателя и солнце[4]. Для одного отражения внутри капли такой угол имеет одно значение, для двух — другое, и т. д. Этому соответствует первичная (радуга первого порядка), вторичная (радуга второго порядка) и т. д. радуга. Первичная — самая яркая, она уносит из капли бо́льшую часть света. В природе радуги порядка, большего чем второй, обычно не удаётся увидеть, так как они очень слабы. Чаще всего наблюдается первичная радуга, при которой свет претерпевает одно внутреннее отражение. Ход лучей показан на рисунке справа вверху. В первичной радуге красный цвет находится снаружи дуги, её угловой радиус составляет 40—42°. Иногда можно увидеть ещё одну, менее яркую радугу вокруг первой. Это вторичная радуга, которая образована светом, отражённым в каплях два раза. Во вторичной радуге «перевёрнутый» порядок цветов — снаружи фиолетовый, внутри красный. Угловой радиус вторичной радуги 50—53°. Небо между двумя радугами обычно заметно более тёмное, эту область называют полосой Александра. Появление радуги третьего порядка в естественных условиях чрезвычайно редко. Считается, что за последние 250 лет было только пять научных сообщений о наблюдении данного феномена. В то же время благодаря применению специальных методов фотосъёмки и последующей обработки полученных фотографий удаётся зарегистрировать радуги четвёртого, пятого и даже, как предполагается, седьмого порядков. В лабораторных условиях удаётся получать радуги гораздо более высоких порядков. Так, в статье, опубликованной в 1998 году, утверждалось, что авторы, используя лазерное излучение, получили радугу двухсотого порядка. Свет первичной радуги поляризован на 96 % вдоль направления дуги, вторичной на 90 %. В яркую лунную ночь можно наблюдать и радугу от луны. Поскольку рецепторы человеческого глаза, работающие при слабом освещении, — «палочки» — не воспринимают цвета, лунная радуга выглядит белёсой; чем ярче свет, тем «цветнее» радуга (в её восприятие включаются цветовые рецепторы — «колбочки»). Необычные радуги Отражённая радуга (верхняя) и основная радуга (нижняя) на закате Чаще всего наблюдается простая радуга-дуга, но известно много других оптических феноменов, которые возникают по похожим причинам или похоже выглядят. Например, туманная (белая) радуга, возникающая на очень маленьких капельках тумана, и огненная радуга (один из видов гало), возникающая на перистых облаках. Похож на радугу и слабый паргелий — гало в 22° слева и справа от солнца. Ночью можно увидеть лунную радугу. Когда радуга появляется над поверхностью воды (или над другой отражающей поверхностью, например, мокрым песком), может возникнуть так называемая отражённая радуга (англ. reflectionrainbow). Она появляется[13], когда солнечный свет отражается от поверхности воды до того, как попадает на дождевые капли, где происходит преломление. Водная поверхность должна быть достаточно большой, спокойной и близкой к стене дождя. Из-за большого количества условий отражённая радуга — редкое явление. Отражённая радуга пересекает основную на уровне горизонта, далее проходит над ней. Так как солнечный свет предварительно отражается от воды, яркость отражённой радуги ниже основной. Явления, похожие на радугу При определённых обстоятельствах можно увидеть двойную, перевёрнутую или даже кольцевую радугу. На самом деле это явления другого процесса — преломления света в кристаллах льда, рассеянного в атмосфере, и относятся к гало. Для появления в небе перевернутой радуги (околозенитной дуги, зенитной дуги — одного из видов гало) необходимы специфические погодные условия, характерные для Северного и Южного полюсов. Перевернутая радуга образуется за счет преломления света, проходящего через льдинки тонкой завесы облаков на высоте 7—8 тысяч метров. Цвета в такой радуге располагаются тоже наоборот: фиолетовый вверху, а красный — внизу. История исследования  Персидский астроном Кутб ад-Дин аш-Ширази (1236—1311), а возможно, его ученик Камал ад-Дин аль-Фариси (1260—1320), видимо, был первым, кто дал достаточно точное объяснение феномена. Примерно одновременно аналогичное объяснение радуги предложили немецкий учёный Дитер Фрейбургский и английский ученый-богослов Роджер Бэкон. Общая физическая картина радуги была описана в 1611 году Марком Антонием де Доминисом в книге «De radiis visus et lucis in vitris perspectivis et . На основании опытных наблюдений он пришёл к заключению, что радуга получается в результате отражения от внутренней поверхности капли дождя и двукратного преломления — при входе в каплю и при выходе из неё. Рене Декарт дал более полное объяснение радуги в 1637 году в труде «Рассуждение о методе» (часть «Метеоры», глава «О радуге»). Рассмотрев путь 10 тысяч лучей в капле, он установил, что лучи от 8500-го до 8600-го выходят под одним и тем же углом 41,5 градуса к первоначальному их направлению и, следовательно, этот угол — преобладающий для лучей. Он также установил, что вторичная радуга возникает в результате двух преломлений и двух отражени, а лучи в этом случае выходят из капли в основном под углом 51—52 градуса к первоначальному направлению[18]. И.Ньютон в трактате «Оптика» дополнил теорию Декарта и де Доминиса разъяснением причин возникновения цветов радуги и противоположного порядка расположения цветов в первичной и вторичной радугах[21]. Ньютон выделял семь цветов: красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, синий, индиго и фиолетовый[21]. Хотя многоцветный спектр радуги непрерывен, во многих странах в нём выделяют 7 или 6 (например, в англоязычных странах[22]) цветов. Считают, что первым выбрал число 7 Ньютон Мнемонические фразы Основная статья: Каждый охотник желает знать, где сидит фазан Цвета в радуге расположены в последовательности, соответствующей спектру видимого света. В русском языке существуют мнемонические фразы для её запомия в порядке от красного (видимый свет с наибольшей длиной волны) до фиолетового (видимый свет с наименьшей длиной волны): Как однажды Жак-звонарь головой свалил фонарь, или Как Однажды Жак Звонарь Городской Сломал Фонарь. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Фразы являются акростихом, где начальная буква каждого слова соответствует начальной букве названия определённого цвета. Каждый — красный Охотник — оранжевый Желает — жёлтый Знать — зелёный Где — голубой Сидит — синий Фазан — фиолетовый  Радуга с точки зрения физикиПростое и наглядное объяснение природного оптического феноменРадуга похожа на настоящую магию. Она такая красивая и волшебная в небе после дождя, когда выглядывает солнце, что заставляет нас чувствовать себя счастливыми, не так ли? Но, как происходит это магическое волшебство? Как в небе появляются эти разноцветные дуги? Давайте разберемся. Начнем с основ физики. Белый солнечный свет состоит из множества различных световых волн разной длины. В зависимости от длины волны он воспринимается нашим глазом как определенный цвет — от красного (самые длинные волны) до фиолетового (самые короткие). При смешении все эти цвета и дают видимый белый свет. Принято выделять семь основных цветов, которые мы называем цветами радуги: красный, оранжевый, желтый зеленый, голубой, синий и фиолетовый. Эти цвета легко запоминаются по первым буквам известной всем из детства фразы: Кроме того, в белом солнечном свете присутствуют волны, которые наш глаз не видит — ультрафиолетовые (короче фиолетовых) и инфракрасные (длиннее красных). Первые известны тем, что вызывают загар на нашем теле, а вторые — это тепловое излечение или попросту тепло, которое мы чувствуем, когда солнечные лучи падают на наше лицо и тело. Проходя через границу неоднородных сред (например воздуха и воды или воздуха и стекла) белый свет преломляется и разлагается на отдельные цвета, которые мы называем спектром. Чтобы увидеть цвета спектра, можно использовать трехгранную призму, которая преломляя солнечный свет, выделяет из него все цветовые составляющие. Эффект разложения белого света на цветные составляющие (спектр) называется дисперсией. Именно из-за преломления света бриллианты играют цветными огнями. Но, вернемся к нашей радуге. Цвета спектра и есть цвета радуги. Как же происходит дисперсия солнечного света, порождающая радугу? Когда солнечный свет сталкивается с каплей дождя, часть света от неё отражается, а остальная часть попадает во внутрь капли. Луч света преломляется на ближайшей к нему поверхности капли дождя, потом этот свет попадает на дальнюю поверхность капли и отражается от неё. Когда этот внутренне отраженный свет вновь достигает поверхности капли, он снова преломляется при выходе. Вот как это выглядит на схеме: Как видим, часть падающего на каплю солнечного света отражается обратно под некоторым углом. Этот угол не зависит от размера капли, но зависит от показателя преломления воды капли. Для дождевой воды показатель преломления равен 1,333, поэтому угол отражения получается около 42°. А морская вода имеет более высокий показатель преломления, чем дождевая, поэтому угловой радиус радужной дуги в морских брызгах меньше, чем у дождевой. Фактически, угол отражения света в капле — это угол между солнцем, каплей дождя и глазом наблюдателя. Однако, поскольку дождевых капель много, лучи преломленного и отраженного света от разных капель образуют конус с вершиной в зрачке глаза наблюдателя и осью, проходящей через наблюдателя и солнце. Окружность в основании этого конуса и будет радугой. Но, поскольку наблюдатель находится на поверхности земли, он видит только часть окружности — дугу. Из этого также следует, что для образования радуги само солнце должно находиться не выше 42° над горизонтом. Вот почему радугу невозможно увидеть в летний полдень, когда солнце высоко в зените. Вообще, чем ниже над горизонтом находится солнце, тем большей будет дуга радуги. Если же наблюдателя поднять над землей, например на воздушном шаре или самолете, то при определённых обстоятельствах он сможет увидеть радугу в форме полной окружности. Сама радуга не находится в одном конкретном месте. Существует множество радуг, однако, только одну из них может видеть наблюдатель в зависимости от местоположения его и солнца. Все капли дождя преломляются и отражают солнечный свет одинаковым образом, но только свет от некоторых капель дождя достигает глаза наблюдателя. Этот свет и есть радуга для этого наблюдателя. Поэтому легенда о том, что в месте, где радужная дуга касается поверхности земли скрыт золотой клад гномов, лишена смысла. Вернемся к схеме преломления солнечного света. На картинке с призмой видно, что фиолетовый и синий свет (короткие волны) преломляются под большим углом, чем красный свет, но за счет отражения световых лучей от задней поверхности капли воды, фиолетовые и синие лучи выходят из капли под меньшим углом к входящему лучу солнечного света, чем лучи красного света. Из-за этого синий цвет виден на внутренней стороне дуги радуги, а красный — снаружи. Но, бывают двойные радуги у которых порядок цветов второй, наружной дуги обратный. Эта вторая дуга образована лучами двойного преломления солнечного света в каплях воды. Поэтому наружная радуга всегда бледнее основной внутренней. Угловой радиус вторичной радуги — 50–53°. Небо между двумя радугами обычно заметно более тёмное, эту область называют полосой Александра. |