Народные промыслы Орловского края. Орловский спис Орловский спис

Скачать 0.53 Mb. Скачать 0.53 Mb.

|

|

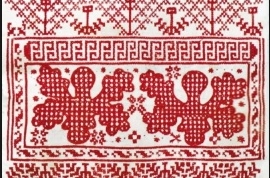

Народные промыслы Орловского края   Орловский спис Орловский спис принято считать сокровищем культуры вятичей – самого яростного, дикого и буйного племени Древней Руси. Об этом свидетельствуют многочисленные находки вещей, украшенных искусной вышивкой, которые были сделаны именно в тех местах, где селились вятские племена. Языческие традиции, на которых строилась жизнь вятичей, нашли свое отражение в их искусстве: за основу взято изображение причудливых существ, воплощающих собой неких идолов: «птица-пава», «лягушка-рожаница», «древо жизни», «бабочка», возникший чуть позже «двуглавый орёл». Кроме того, иногда объектами узора становились и пейзажи: можно различить деревья, птиц, цветы. Это говорит о том, что древние мастерицы вдохновлялись именно природными явлениями, а потом воплощали это в вышивке. Настоящее искусство, позволяющее надолго сохранить картинки важные для людей того времени! Это очень похоже на создание альбом с фотографиями или странички в известной социальной сети: вот мои интересы, вот то, что вокруг, а вот то, что меня вдохновляет, и во что я верю. Для того, чтобы поделиться впечатлениями, было достаточно нанести изображение на полотна, которые увидят все, например, на скатерти или полотенца.  Орловский спис легко узнать. Первое, что бросается в глаза – необычные очертания узоров, криволинейные и местами совершенно несимметричные. Контуры лишь дают импульс воображению к созданию определенного образа, а внимательный человек обратит внимание на детали: толщина нитки укажет на значимость того или иного элемента в общей композиции. Таким оригинальным образом мастера как бы списывали истории из жизни и переносили их на свои полотна. Некоторые историки считают, что именно за счет этого «списывания» и закрепилось название «спис». В то же время, в словаре Даля можно найти слово «списник» – так в Архангельской губернии называлось полотенце с вытканными узорами на его концах. То есть выходит очевидное указание на технику узора и его предназначение, хотя с последним все тоже не просто. Те древние вышивки (например, XVIII века), которые сохранились до наших времен, не предназначались для украшения одежды. Орловским списом расшивали полотенца и скатерти. Самая большая коллекция орловского списа находится в Орловском краеведческом музее, который хранит практически сотню уникальных полотен! Самое древнее из них относят к 1796 году. Доподлинно известно, что вышивала его крепостная крестьянка Мценского уезда. Да и всё, что сохранилось из вышитых образцов по сей день, говорит о том, что орловский спис жил и богател именно в крестьянской среде Орловского, Кромского, Мценского, Болховского и Дмитровского уездов. Самые интересные образцы списа попали в Орловский краеведческий музей ещё в 1920-1930-е годы, но во время оккупации города фашистами описания и полевые записи исследователей были утрачены. Ну а как водится, чем меньше информации о вещи, тем она таинственнее и притягательнее. Полотенца и скатерти с узором «орловский спис» когда-то считались самыми красивыми и нарядными. Ими часто украшали интерьер во время свадьбы. Например, был обычай ставить во дворе табуретку со снопом первого урожая. Эту табуретку покрывали списовым полотенцем, да так, чтобы концы его были хорошо видны всем гостям. Мценское кружево О мценском кружеве широко заговорили в конце XVIII века. Тогда любимая фрейлина Екатерины II Анна Протасова пригласила в город двух бельгийских рукодельниц и организовала кружевную мануфактуру на 1200 человек. О кружеве из орловской глубинки знали в Англии, Турции, кружевные элементы вставлялись в платья придворных и, поговаривают, даже самой императрицы. Но далеко не бесспорно, что кружевоплетение зародилось с появлением мануфактуры Протасовой. В музее школы есть документ 1868 года, где приводятся слова исследователя народных промыслов Александра Тарачкова. "В бытность мою во Мценске я имел случай видеть превосходное кружево мценских рукодельниц не только современной работы, но такие, которые были сделаны более чем 150 лет назад. Эти последние были сплетены из тончайших ниток: белых и золотых, и узоры их отличались особыми фигурами, свойственными старинным временам".  Мценское кружево преимущественно геометрическое: зигзагообразная линия, именуемая реченькой, ромбы — денежки и паучки, которые в язычестве означали гармонию. О том, что кружевоплетение существовало на этой земле еще до прихода христианства, говорит тот факт, что мценские рукодельницы очень часто изображали петухов. Подаренное полотенце с кружевным элементом в виде этих домашних птиц было пожеланием благополучия. Мануфактура закрылась после смерти Протасовой в 1826 году. Кружевницы продолжали работать дома, но на кружево не было спроса. Постепенно все пришло в упадок. Воскресить древний промысел в конце XIX века решила княгиня Анна Тенешева и открыла первую школу кружевниц, в которой обучались 36 человек. Школа эта закрылась после революции. Советской власти не были нужны ни два кружевных центра в одной губернии, ни индивидуальные предприниматели. В те годы в состав Орловской губернии входили два кружевных города: Елец и Мценск. Содержать и продвигать оба — невыгодно. Поэтому во Мценске собрали все сколки, все технические рисунки для кружева и отправили в Елец. Бомба, попавшая в Елецкий архив во время Великой Отечественной войны, уничтожила практически все. В 1992 году, во Мценске была открыта школа, коллектив которой столкнулся с тем, что практически нет старинных образцов кружев. Что-то принесли потомки кружевниц, что-то нашли, разбирая сундуки. В каждом из пяти классов школы кружевниц обучается по шесть-десять человек. Занятия практически индивидуальные. Девочки учатся пять лет. И с каждым годом группы молодеют: у старшеклассниц очень большая нагрузка по учебе, им не до коклюшек. Ливенская гармошка Ливенская гармошка - старинный инструмент, история которого насчитывает более 150 лет. Ливенская гармошка - один из начальных вариантов русской ручной гармошки, доработанной ливенскими мастерами. Её размеры были разными: от 22-30 см.высоты и 8-9 см. ширины. Звукоряд у Ливенской гармошки был смешанным, воспроизводящим другие русские самобытные инструменты: рожок, сопелку, жалейку. Экзотику ливенской гармошке придавали 2-х метровые меха, которые позволяли опоясаться гармошкой при ее растягивании. Слава ливенки достигла апогея в начале XIX века. Музыкальные возможности инструмента были ограничены, но эффект достигался виртуозной игрой с выделыванием различных фигур при растягивании мехов над головой, за спиной, а отдельные виртуозы умудрялись во время исполнения совершать прыжки через растягивание меха. Второе рождение гармони началось с 1964 года благодаря работе В.И. Занина. Он организовал ремонт и настройку ливенских гармошек самобытными мастерами Н.Ф. Кудрявых и Н.И. Нестеровым и он же создал первый состав ансамбля. В 1975 году была создана хроматическая «ливенка», на которой можно было сыграть любые музыкальные произведения. На ливенской гармошке играют музыканты в Ливнах и сегодня. В 1964 году в Ливенском районном Доме культуры состоялся первый концерт ансамбля «Ливенские гармошки». С этого времени началось триумфальное восхождение коллектива на высоты музыкальных смотров, конкурсов, фестивалей. С 1975 года «Ливенские гармошки» стали выезжать в заграничные гастроли. В 1979 году была выпущена грампластинка с их записями. С тех пор коллектив приобрёл всемирную известность. В 1993 году в Ливнах, как одно из подразделений муниципального учреждения «Центр молодёжи «Лидер», появилась специальная мастерская по изготовлению ливенской гармошки – историко - культурного достояния нашего края. В настоящее время помимо оригинальных инструментов руками мастеров и художников создаются сувенирные «ливенки» - миниатюрные копии гармони. Плешковская игрушка. Впервые деревня Плешково Ливенского уезда упоминается в 1615 году. Точное время рождения плешковского гончарного промысла и плешковской игрушки неизвестно Краеведами доподлинно установлено, что производство различных гончарных изделий на ливенской земле было неразрывно связано с изготовлением плешковской игрушки.  Плешковская игрушка – неброское, поражающее каноничностью форм и неяркой окраской, изделие. Эти признаки и подчеркивают ее древность и уникальность. В то же время плешковская игрушка - это музыкальный инструмент-свистулька, на которой можно исполнить незатейливые наигрыши. Плешковские игрушки–свистульки - это фигурки домашних животных и птиц. Изображение в глине человеческих фигур, животных и птиц, служили реальным воплощениям тотемов - предметов мифических верований народа. Своего расцвета плешковский гончарный промысел достиг в самом начале 20-го века. После революции, и особенно во время коллективизации и Великой Отечественной войны, плешковский промысел был частично утрачен. Силами преподавателей ливенской детской художественной школы и народных мастеров Фроловых изготовление плешковской игрушки было налажено вновь и существует до сегодняшнего дня. В настоящее время в детской художественной школе ведётся преподавание изготовления игрушки из плешковской глины. |