Доклад 1 (история). Особенности государственного строя Древней Руси

Скачать 174.2 Kb. Скачать 174.2 Kb.

|

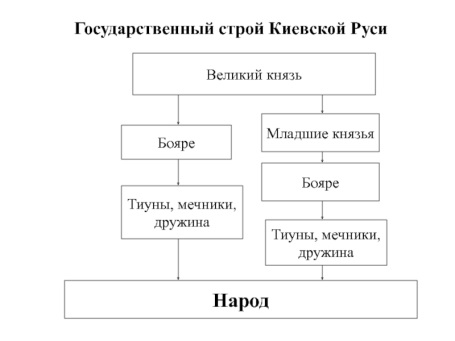

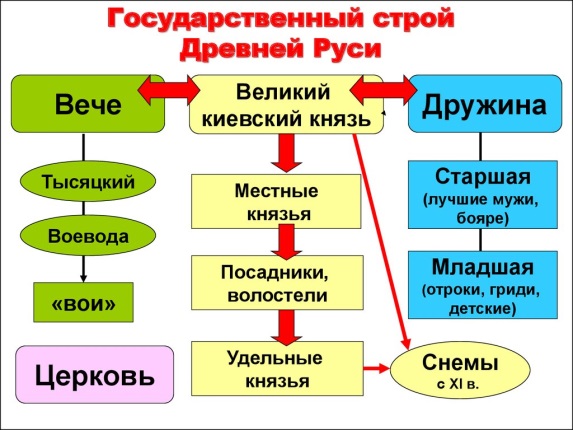

Доклад на тему: «Особенности государственного строя Древней Руси» Доклад на тему: «Особенности государственного строя Древней Руси» Древняя Русь в начале своего существования представляла собой объединение племенных территорий и больше напоминала конфедерацию, чем унитарное или федеративное государство. Древняя Русь в начале своего существования представляла собой объединение племенных территорий и больше напоминала конфедерацию, чем унитарное или федеративное государство.Конфедерация – объединение государств, сохраняющих свой суверенитет, для решения каких-либо задач, носит обычно временный характер. Унитарное государство – единое государство, части которого являются только административно-территориальными единицами и не обладают признаками государственности. Федерация – союзное государство, все или некоторые части которого обладают признаками государственности. Сохранялись племенные князья. Племена часто выходили из подчинения Киеву, и их приходилось вновь покорять. Государственным строем Древней Руси была раннефеодальная монархия. Раннефеодальная монархия – форма правления, существовавшая в период становления феодальных государств, при которой монарх не располагал всеобъемлющей властью и вынужден был считаться с мнением своей дружины и народными собраниями. Киевская Русь не была централизованным государством. Государственное единство Киевской Руси держалось на системе сюзеренитета-вассалитета. Вся структура государства покоилась на лестнице феодальной иерархии. Вассал зависел от своего сеньора, тот - от более крупного сеньора или верховного сюзерена. В  о главе стоял великий князь. Ему принадлежала верховная законодательная власть. Известны крупные законы, изданные великими князьями и носящие их имена: Устав Владимира, Правда Ярослава и др. Внешние функции государства великие князья выполняли не только силой оружия, но и дипломатическим путем. Древняя Русь стояла на европейском уровне дипломатического искусства. Она заключала различные международные договоры военного и торгового характера в устной или письменной форме. Выполняли князья и судебные функции. о главе стоял великий князь. Ему принадлежала верховная законодательная власть. Известны крупные законы, изданные великими князьями и носящие их имена: Устав Владимира, Правда Ярослава и др. Внешние функции государства великие князья выполняли не только силой оружия, но и дипломатическим путем. Древняя Русь стояла на европейском уровне дипломатического искусства. Она заключала различные международные договоры военного и торгового характера в устной или письменной форме. Выполняли князья и судебные функции.Великий князь передает свою власть по наследству, по прямой нисходящей линии, т.е. от отца к сыну. Князь опирался на дружину. Дружина служила военной силой. Так как государственного аппарата не существовало, то в мирное время дружинники выполняли административные и судебные функции. Дружина делилась на старшую и младшую. Старшую дружину составляли бояре и княжьи мужи. Младшие дружинники назывались отроками и детскими. Помимо дружины сохранялось народное ополчение. При решении государственных вопросов князь советовался со своей дружиной. Иногда созывались феодальные съезды, в которых принимали участие крупные феодалы. Власть князя ограничивало вече. Вече – народное собрание в Древней Руси, состоявшее из всех свободных взрослых мужчин и принимавшее наиболее важные решения.Особенно была высока его активность в Новгороде. Хотя великие князья были монархами, все же они не могли обойтись без того, чтобы выслушивать мнения приближенных. Так сложился совет при князе, юридически никак не оформленный, но имевший серьезное влияние на монарха. В совет входили приближенные великого князя, верхушка его дружины - княжьи мужи. Также князь был вынужден считаться и с советом, куда входили приближенные великого князя, верхушка его дружины. На местах сохранялись племенные князья. Они также имели свою дружину, вече, совет старейшин. Первоначально применялась десятичная, или численная, система управления (десятские, сотские, тысяцкие) являлись руководителями более или менее крупных звеньев государства. Т  ысяцкий - функции военачальника, сотский - городское судебно-административное должностное лиц. ысяцкий - функции военачальника, сотский - городское судебно-административное должностное лиц.Со временем система уступает место дворцово-вотчинной, которая вырастает из идеи соединения управления великокняжеским дворцом с государственным управлением. Система местного управления была проста. Кроме местных князей, сидевших в своих уделах, на места посылались представители центральной власти - наместники и волостели. Жалованья от казны за службу не получали, а "кормились" за счет местного населения, с которого собирали дань в пользу князя. Так на Руси сложилась система кормления, намного пережившая Древнерусское государство (отменена лишь в середине XVI в.). Специальных судебных органов не было. Судебные функции выполняли представители администрации, включая ее главу великого князя. Однако существовали специальные должностные лица помогавшие в отправлении правосудия. Вирники - собирали уголовные штрафы за убийство. Судебные функции выполняли также церковь и отдельные феодалы, которые имели право судить зависимых от них людей (вотчинная юстиция). Кроме доходов от собственных земель, князья установилисистема налогов, дани. Поначалу - добровольные пожертвования членов племени своему князю и его дружине, затем станов. обязательным налогом. Дань собиралась путем полюдья, когда князья, обычно один раз в год, объезжали подвластные им земли и собирали доходы со своих подданных. Важным элементом политической системы древнерусского общества с момента принятия крещения стала православная церковь. Во главе церкви стоял митрополит Киевский, назначавшийся из Византии. Однако неоднократно киевские князья созывали соборы русских епископов и самостоятельно организовывали избрание митрополита. Впервые это произошло в 1051 г., когда митрополитом был избран Иларион. Территория Древней Руси делилась на епархии, возглавляемые епископами и архиепископами. |