Особенности-высшей-нервной-деятельности-человека. Особенности высшей нервной деятельности человека

Скачать 1.9 Mb. Скачать 1.9 Mb.

|

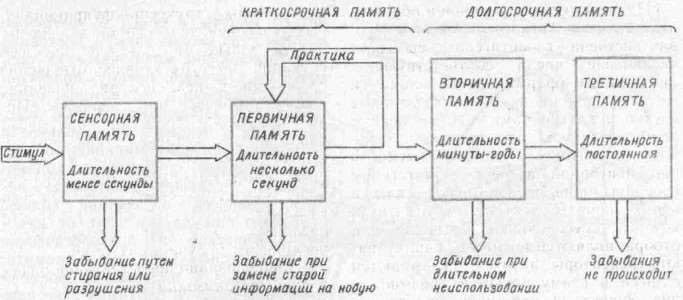

Особенности высшей нервной деятельности человекаОсобенностью высшей нервной деятельности человека является высокое развитие рассудочной деятельности и ее проявление в виде мышления. Уровень рассудочной деятельности напрямую зависит от уровня развития нервной системы. Человек обладает самой развитой нервной системой. Особенностью ВНД человека является осознанность многих внутренних процессов его жизни. Сознание – функция человеческого мозга. Высшая нервная деятельность человека существенно отличается от высшей нервной деятельности животных. У человека в процессе его общественно-трудовой деятельности возникает и достигает высокого уровня развития принципиально новая сигнальная система. Первая сигнальная система действительности — это система наших непосредственных ощущений, восприятий, впечатлений от конкретных предметов и явлений окружающего мира. Слово (речь) — это вторая сигнальная система (сигнал сигналов). Она возникла и развивалась на основе первой сигнальной системы и имеет значение лишь в тесной взаимосвязи с ней.1 Благодаря второй сигнальной системе (слову) у человека более быстро, чем у животных, образуются временные связи, ибо слово несет в себе общественно выработанное значение предмета. Временные нервные связи человека более устойчивы и сохраняются без подкрепления в течение многих лет. Слово является средством познания окружающей действительности, обобщенного и опосредованного отражения существенных ее свойств. Со словом вводится новый принцип нервной деятельности — отвлечение и вместе с тем обобщение бесчисленных сигналов — принцип, обусловливающий безграничную ориентировку в окружающем мире и создающий высшее приспособление человека — науку. Действие слова в качестве условного раздражителя может иметь такую же силу, как непосредственный первосигнальный раздражитель. Под влиянием слова находятся не только психические, но и физиологические процессы (это лежит в основе внушения и самовнушения). Вторая сигнальная система имеет две функции: коммуникативную (она обеспечивает общение между людьми) и функцию отражения объективных закономерностей. Слово не только дает наименование предмету, но и содержит в себе обобщение. С точки зрения сигнальных систем ВНД человека имеет три уровня своего механизма: первый уровень – бессознательный, его основу составляют безусловные рефлексы; второй уровень – подсознательный, его основу составляет первая сигнальная система; третий уровень – сознательный, его основу составляет вторая сигнальная система. Физиологический механизм приобретенных сложных форм обобщения заложен у человека в свойствах слова как сигнала сигналов. Слово в этом качестве формируется благодаря его участию и образованию большого количества временных связей. Степень обобщения нельзя рассматривать как постоянную, устойчивую категорию, потому что она меняется, и, что особенно важно, в зависимости от условий формирования временных связей у учащихся в процессе их обучения. В физиологическом отношении в основе обобщения и отвлечения выступают два принципа: а) образование системности в коре мозга; б) постепенное сокращение сигнального образа. Вторая сигнальная система легче подвергается утомлению и торможению. ПамятьПамять — одно из основных свойств ЦНС, выражающееся в способности на короткое или длительное время сохранять информацию (отпечатки, следы) о событиях внешнего мира и реакциях организма. Память как единый процесс складывается из трех взаимосвязанных этапов: запоминания, хранение опыта и воспроизведение опыта.2 Память - собирательный термин, обозначающий совокупность процессов запоминания, сохранения и восстановления опыта (воспринятого, пережитого или сделанного). Согласно гипотезе А. Н. Леонтьева о происхождении психики, именно память, понятая как способность к элементарному научению, является критерием возникновения психики в филогенезе. Эта способность делает возможным приобретение тех способов поведения, которые не были запрограммированы генетически. Важнейшая особенность психики человека состоит в том, что отражение внешних воздействий человек использует в будущем. Психическое развитие человека возможно потому, что он сохраняет приобретенный опыт и знания. Важнейшая особенность психики состоит в том, что отражение внешних воздействий человек использует в будущем. Формирование опыта было бы невозможно, если бы накопленный индивидуальный опыт исчезал бесследно. Информация, полученная в прошлом, сохраняется и воспроизводится индивидом в тех случаях, когда ему это необходимо. Это и есть наша память. Функции памятиФункция приобретения, сохранения и использования личного опыта (развитие и научение); Присвоение, сохранение, использование и передачи общественно-исторического опыта; Память, как условие единства личного сознания или тождества личности. Научение. Память позволяет человеку накапливать, сохранять и впоследствии использовать личный жизненный опыт, в ней хранятся знания и навыки. Память лежит в основе способностей человека, является условием научения, приобретения знаний, формирования умений и навыков. Без памяти невозможно нормальное функционирование ни личности, ни общества. Она позволяет ему накапливать, сохранять и впоследствии использовать личный жизненный опыт. Все закрепление знаний и навыков относится к работе памяти. Развитие. Разнообразные инстинкты, врожденные и приобретенные механизмы поведения - это приобретённый или запечатленный в процессе индивидуальной жизни опыт, передаваемый по наследству. Без постоянного обновления такого опыта, его воспроизводства в подходящих условиях живые организмы не смогли бы адаптироваться к текущим быстро меняющимся событиям жизни. Не помня о том, что с ним было, организм просто не смог бы совершенствоваться дальше, так как то, что он приобретает, не с чем было бы сравнивать и оно бы безвозвратно утрачивалось. Благодаря своей памяти, ее совершенствованию человек выделился из животного царства и достиг тех высот, на которых он сейчас находится. Виды памятиРазличают память наследуемую (генетическую) и ненаследуемую (индивидуальную). Кроме того, выделяют и такие виды памяти, как образная (которая воспроизводит образ жизненно важного объекта, эмоциональную (когда аналогичная ситуация вызывает эмоции, характерные для происходивших ранее в этой ситуации событий), словесно-логическую (она обусловлена развитием речи и свойственна только человеку). По времени сохранения информации различают: непосредственный отпечаток сенсорной информации (сенсорная память), кратковременную и долговременную память. Биологическая память – это способность живых существ, воспринимая воздействие из вне, закреплять, сохранять, а в последствии и воспроизводить вызываемые этими воздействиями изменения функционального состояния и структуры.3 Различают три формы биологической памяти: Генетическая память. Представляет собой память биологического вида, носителем которой являются нуклеиновые кислоты, то есть ДНК и РНК, которые способны обеспечить стабильность хранения информации. Это та форма памяти, в которой локализована наследственная память клетки. Появляется первой в эволюционном развитии. Иммунологическая память. Она связана с генетической и состоит в способности иммунной системы после первой встречи с генетически чужеродными телами (антигенами), узнавать их при повторной встрече. Нейрологическая память. Или нервная память. Она возникает в процессе эволюции в связи с дифференцировкой нервной системы и оказывается наиболее сложно организованной. Нейрологическая память – это совокупность следов пройденного, определяющее поведение в наступающем настоящем. Эта память заключается в изменениях нервной системы, которые сохраняются в течение некоторого времени и влияют на протекание будущих рефлекторных реакций. Комплекс таких структурно-функциональных изменений, включающих запечатление не только определенной внешней ситуации, но и субъективное отношение организма к ней, называется энграммой. Энграмма оказывается избыточной, поскольку используется весь приобретенный опыт и энграмма опирается на факторы, которые уже отсутствуют в настоящем времени, благодаря этому энграмма служит основой активности организма и реалистического прогнозирования им будущих ситуаций. Память организована во времени и пространстве. Формирование и воспроизведение энграмм возможно при их временном свертывании на основе существования собственного времени мозга, в результате создается внутренний хронотип, то есть внутренний пространственно временной образ внешнего мира. В зависимости от механизмов, длительности хранения информации различают разные виды памяти (рис 1).  Рисунок 1. Временная организация памяти Длительность хранения следов в сенсорной памяти не превышает 500 мс, стирание следа осуществляется за 150 мс. Так, зрительный образ сохраняется во время мигания, при чтении, восприятии речи и пр. На этом же виде памяти основано слитное восприятие изображений в кино и телевидении. Предполагают, что сенсорная память человека не зависит от его воли и не может быть подвергнута сознательному контролю. Длительность хранения следов в сенсорной памяти продолжает оставаться дискуссионной. В частности, требуют объяснения способности некоторых людей- эйдетиков, у которых период сохранения зрительного образа может достигать десятки минут. Следующий за сенсорной памятью период, связанный с хранением информации, именуется краткосрочной памятью. И наконец, наиболее значимая информация хранится в долгосрочной памяти. Такое деление видов памяти принимается большинством исследователей, хотя некоторые и предлагают свою более дробную классификацию. Кратко- и долговременная память могут различаться по своим механизмам и оказывать друг на друга взаимное влияние. Консолидация энграммы, т. е. ее переход из кратковременной в долговременную, — принципиально важный момент физиологии и биохимии памяти. Некоторые полагают, что периоду консолидации соответствует особый вид промежуточной памяти, которая как бы встраивается между долговременной и кратковременной памятью. Виды памяти классифицируют не только по временной характеристике, но и по форме проявления: образная, эмоциональная, логическая, или словесно-логическая. Образная память проявляется формированием, хранением и воспроизведением ранее воспринятого образа реального сигнала, его нервной модели. Под эмоциональной памятью понимают воспроизведение некоторого пережитого ранее эмоционального состояния при повторном предъявлении сигнала, вызвавшем первичное возникновение такого эмоционального состояния. Эмоциональная память характеризуется высокой скоростью и прочностью. В этом, очевидно, главная причина более легкого и устойчивого запоминания человеком эмоционально окрашенных сигналов, раздражителей. Напротив, серая, скучная информация запоминается намного труднее и быстро стирается в памяти. Логическая (словесно-логическая, семантическая) память — память на словесные сигналы, обозначающие как внешние объекты и события, так и вызванные ими ощущения и представления.4 Физиологические механизмы долговременной памяти. Этот вид памяти не может базироваться только на циркуляции импульсов или изменениях электрофизиологических характеристик отдельных нейронов. При различных воздействиях на организм (гипоксия, наркоз, охлаждение, сон) могут разрушаться кольцевые реверберационные связи и снижаться возбудимость нейронов. При этом огромное количество информации сохраняется в долговременной памяти в неизменном виде. Биохимическая теория развивает представление об активировании ферментативных процессов при образовании медиаторов или перестройке мембраны нейронов. Было обнаружено, что при активации нейрональных процессов в них происходит интенсификация белкового обмена. Исследованиями показано, что в хранении и воспроизведении следов информации необходимы специфические белки. Кроме того, показано, что торможение синтеза белка приводит к нарушению или прекращению консолидации следов в долговременной памяти. Уже можно с уверенностью сказать, что в механизмах долговременной памяти перестройка структур молекул ДНК и РНК в нейронах головного мозга играет первостепенную роль. Превращение краткосрочной памяти в долговременную обусловлено наступлением стойких изменений синаптической проводимости как результат повторного возбуждения нервных клеток. Переход кратковременной памяти в долгосрочную (консолидация памяти) обусловлен химическими и структурными изменениями в соответствующих нервных образованиях. Мышление и речьМышление — сложнейший вид корковой деятельности человека в процессе приспособления к новым условиям, в разрешении им новых задач. Помимо словесно-логического (абстрактного мышления) существуют формы эмоционального мышления (оценка), практического, или наглядно - действенного, мышления и др. Раскрытие действительной сложности обоих процессов (процесса превращения мысли в речь и обратного процесса — извлечения основного содержания мысли из речевого сообщения) было связано с успехами психологической науки, с одной стороны, и успехами лингвистики — с другой. Основной вклад в психологический анализ процесса формирования речевого высказывания был сделан учеными-психологами в конце 20-х — начале 30-х годов этого века и в основном связан с именем замечательного советского психолога Л. С. Выготского.5 Восприятие речи является важнейшей стороной функционирования мозга человека. Язык и речь представляют собой систему условных символов, с помощью которых передаются сочетания звуков, имеющих для людей определенное значение и смысл. Функции речиКоммуникативная функция речи заключается в том, что речь рассматривается как средство общения. Понятийная функция речи заключается в том, что речь является орудием понятийного, абстрактного мышления. С помощью речи осуществляется не только анализ и обобщение поступающей информации, но и формулируются суждения и выводы. Регуляторная функция речи выражается в осуществлении регуляции деятельности различных органов и систем организма с помощью слова. Словесные раздражители изменяют функцию внутренних органов, интенсивность обменных процессов, они также воздействуют на мышечную систему и на сенсорные системы. Слово, как физиологически активный фактор, оказывает влияние своим непосредственным содержанием. Действие слова определяется его смысловым значением. Формы речевой деятельностиРечь, связанная со словесным обозначением объектов, может проявляться в трех формах: акустической, оптической и кинестезической. Акустическая форма речи представлена в виде звуковых сигналов, восприятие которых происходит в результате дробления речевого потока на участки. Такое дробление обеспечивает восприятие фонем. Вместе с тем происходит и интеграция отдельных элементов в речевой поток. Акустическая форма речи является основой для осуществления коммуникативной функции речи. Оптическая форма речи обеспечивает анализ и интеграцию отдельных речевых (буквенных) раздражении и реализует символическую функцию речи. При поражении зрительных отделов коры головного мозга нарушается не только возможность различения букв, но и часто нарушается символическая функция. Кинестезическая форма речи проявляется в работе мышечного аппарата, артикулирующих органов, с помощью которых происходит реализация звукового выражения речи. Мышечное напряжение органов артикуляции даже при отсутствии звукового речевого выражения достаточно высокое. Физиологически это проявляется в работе речевых органов в процессе мышления. Физиологические основы речиФизиологическую основу речи составляет вторая сигнальная система, условными раздражителями которой являются слова в их звуковой (устная речь) или зрительной форме (письменная речь). Звуки и начертания слов, будучи вначале для отдельного человека нейтральными раздражителями, становятся условными речевыми раздражителями в процессе повторного сочетания их с первосигнальными раздражителями, вызывающими восприятия и ощущения предметов и их свойств. В результате они приобретают смысловое значение, становятся сигналами непосредственных раздражителей, с которыми сочетались. Образовавшиеся при этом временные нервные связи в дальнейшем укрепляются путем постоянных речевых подкреплений, делаются прочными и приобретают двусторонний характер: вид предмета немедленно вызывает реакцию его называния, и, наоборот, слышимое или видимое слово сейчас же вызывает представление обозначаемого этим словом предмета.6 Системы, обеспечивающие речь, могут быть разделены на две группы: периферические и центральные. К центральным относятся определенные структуры головного мозга, а к периферическим — голосовой аппарат и органы слуха. Все речевые анализаторы закладываются в обоих полушариях, но развиваются только с одной стороны (у правшей – слева, у левшей – справа). Речевой круг образуют три мозговых речевых центра (рис. 2). центр Брока производит речь, управляя речевой мускулатурой, центр Вернике распознает собственную речь и речь других людей (слуховой центр речи), ассоциативный центр создает структуру фраз и предложений.  Рисунок 2. Речевые центры. Речедвигательный центр Брока - расположен в нижней части лобных извилин - это двигательный центр мышц языка. При поражении моторного центра речи развивается моторная афазия - в этом случае человек понимает речь, но сам, увы, говорить не может. Сенсорный центр Вернике - расположен в височной зоне в задних отделах верхней височной извилины - связан с восприятием устной речи. Задача этого центра – распознавание и хранение устной речи, как собственной, так и чужой. При поражении возникает сенсорная афазия – человек не воспринимает устную речь, страдает произношение, так как нарушается восприятие собственной речи. Человек может говорить, излагать устно свои мысли, но не понимает чужой речи, и хотя слух и сохранен - человек не узнает слов. Такое вот состояние называется сенсорной слуховой афазией. Такой человек часто много говорит (логорея), но речь его неправильная (аграмматизм), при этом наблюдается замена слогов и слов (парафазии). Центр восприятия письменной речи – располагается в зрительной зоне коры головного мозга. На границе височной, теменной и затылочной долей находится центр чтения письменной речи, обеспечивающий распознавание и хранение образов письменной речи. Понятно, что поражения этого центра приводят к невозможности чтения и письма. При повреждении этого центра зрение сохранится, но тут же наступит расстройство узнавания – так называемая зрительная агнозия. Такой человек, будучи абсолютно грамотным, не сможет прочесть написанное, и будет в состоянии признать знакомого человека только после того, как тот заговорит. Таким образом, речевой процесс есть круговой процесс. ЭмоцииОдним из проявлений ВНД являются эмоции. Они представляют собой реакции организма на воздействия внешних и внутренних раздражителей, имеющие ярко выраженную субъективную окраску. С помощью эмоций определяется личностное отношение человека к окружающему миру и к самому себе. Эмоции — один из ведущих механизмов регуляции адаптивной и психической деятельности организма. Эмоциональные состояния реализуются в определенных поведенческих реакциях. Эмоции возникают на этапе оценки вероятности удовлетворения или неудовлетворения возникших потребностей, а также при удовлетворении этих потребностей. Биологическое значение эмоций состоит в выполнении ими сигнальной и регуляторной функций.7 Сигнальная функция эмоций заключается в том, что они сигнализируют о полезности или вредности данного воздействия, успешности или неуспешности выполняемого действия. Приспособительная роль этого механизма заключается в немедленной реакции на внезапное воздействие внешнего раздражения, поскольку эмоциональное состояние мгновенно вызывает ярко выраженные переживания определенной окраски. Это приводит к быстрой мобилизации всех систем организма к осуществлению ответной реакции, характер которой зависит от того, сигналом полезного или вредного воздействия на организм служит данный раздражитель. Таким образом, воздействия, исходящие как из внешней среды, так и от самого организма, приводят к возникновению эмоциональных переживаний, дающих общую качественную характеристику воздействующему фактору, опережая его более полное, детальное восприятие. Регуляторная функция эмоций проявляется в формировании активности, направленной на удовлетворение возникших потребностей, также на усиление или прекращение действия раздражителей, т. е. в реализации механизмов адаптации организма к непрерывно меняющимся условиям среды. Неудовлетворенные потребности организма обычно сопровождаются эмоцией, носящей неприятный характер. Удовлетворение исходной потребности, как правило, сопровождается приятным эмоциональным переживанием. Возникновение положительных эмоций при удовлетворении потребности характеризует успех поиска для достижения цели, что ведет к прекращению дальнейшей поисковой деятельности. С другой стороны, неоднократное удовлетворение тех или иных потребностей, сопровождающееся субъективно приятными эмоциональными переживаниями, приводит к тому, что в дальнейшем организм стимулируется к целенаправленной деятельности представлением о будущей положительной эмоции. Этот второй стимулирующий момент целенаправленного мотивационного поведения — результат общения и поэтому приобретает особое значение в дальнейшем поведении человека и животного. Эмоции делят на положительные и отрицательные. Положительные эмоции определяют такое состояние организма, которое характеризуется активными усилиями животного и человека, направленными на сохранение и усиление этого состояния. Отрицательные эмоции проявляются в усилиях, направленных на устранение неблагоприятного состояния организма, вызванного неудовлетворением потребности или воздействиями вредоносного фактора. Положительные и отрицательные эмоции играют существенную роль в приспособительном поведении. Эмоции делят также на низшие и высшие. Низшие эмоции более элементарны, связаны с органическими потребностями животных и человека и подразделяются на два вида: гомеостатические, направленные на поддержание гомеостаза организма и носящие всегда отрицательный характер; инстинктивные, связанные с половым инстинктом, инстинктом сохранения рода и другими поведенческими реакциями. Высшие эмоции возникают только у человека в связи с удовлетворением социальных и идеальных потребностей (интеллектуальных, моральных, эстетических и др.). Эти более сложные эмоции развивались на базе сознания и оказывают контролирующее и тормозящее влияние на низшие эмоции. Различают эмоции стенические — вызывающие активную деятельность и астенические — снижающие активность. По длительности и степени выраженности различают эмоции настроения, страсти, аффекта. Список используемой литературыАнохин П.К. Очерки по физиологии функциональных систем / П.К. Анохин. – М.: Медицина, 1975. – 448 с. Батуев А.С. Физиология высшей нервной деятельности / А.С. Батуев. – СПб.: Питер, 2006. – 316 с. Данилова Н.Н. Физиология высшей нервной деятельности / Н.Н. Данилова, А.Л. Крылова. – М.: Учебная литература, 1997. – 373 с. Мышкин И.Ю. Физиология сенсорных систем и высшей нервной деятельности: учеб. пособие / И.Ю. Мышкин. – Ярославль: ЯрГУ, 2008. – 168 с. Павлов И.П. Лекции о работе больших полушарий головного мозга / И.П. Павлов. – М.: Изд-во АН СССР, 1951. – 475 с. Смирнов В.М. Физиология сенсорных систем и высшая нервная деятельность / В.М. Смирнов, С.М. Будылина. – М.: Академа, 2003. – 303 с. 1 Данилова Н.Н. Физиология высшей нервной деятельности / Н.Н. Данилова, А.Л. Крылова. – М.: Учебная литература, 1997. – 373 с. 2 Мышкин И.Ю. Физиология сенсорных систем и высшей нервной деятельности: учеб. пособие / И.Ю. Мышкин. – Ярославль: ЯрГУ, 2008. – 168 с. 3 Данилова Н.Н. Физиология высшей нервной деятельности / Н.Н. Данилова, А.Л. Крылова. – М.: Учебная литература, 1997. – 373 с. 4 Смирнов В.М. Физиология сенсорных систем и высшая нервная деятельность / В.М. Смирнов, С.М. Будылина. – М.: Академа, 2003. – 303 с. 5 Батуев А.С. Физиология высшей нервной деятельности / А.С. Батуев. – СПб.: Питер, 2006. – 316 с. 6 Павлов И.П. Лекции о работе больших полушарий головного мозга / И.П. Павлов. – М.: Изд-во АН СССР, 1951. – 475 с. 7 Анохин П.К. Очерки по физиологии функциональных систем / П.К. Анохин. – М.: Медицина, 1975. – 448 с. |