Абдурашидов_Сардор_Курсовой_проект. Отчет по курсовому проекту Основы расчета технологических машин и оборудования Тема Расчет двухкорпусной вакуумвыпарной установки Группа 6618 тмо (ПП) Абдурашидов С. И

Скачать 1.78 Mb. Скачать 1.78 Mb.

|

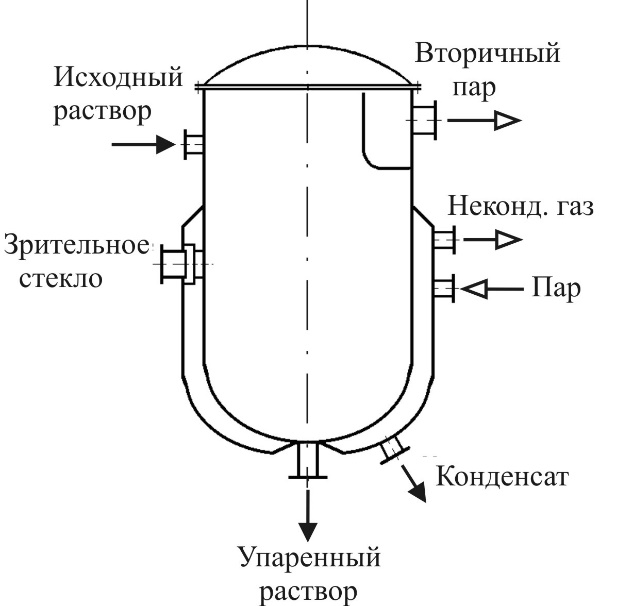

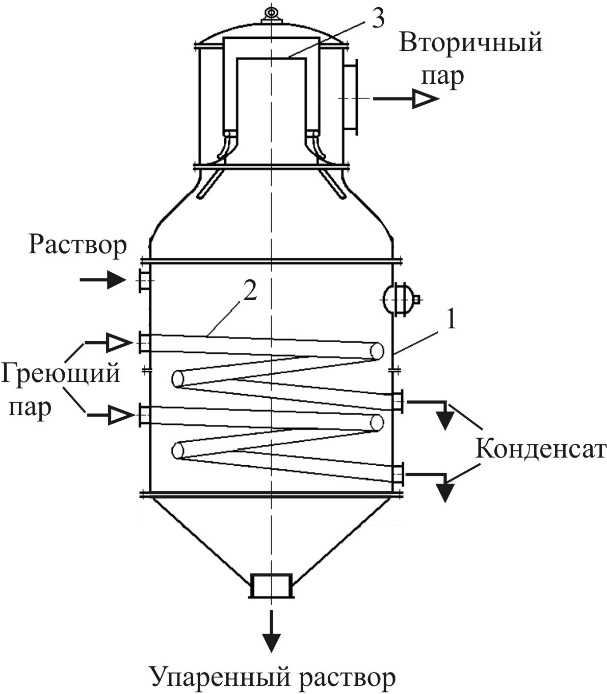

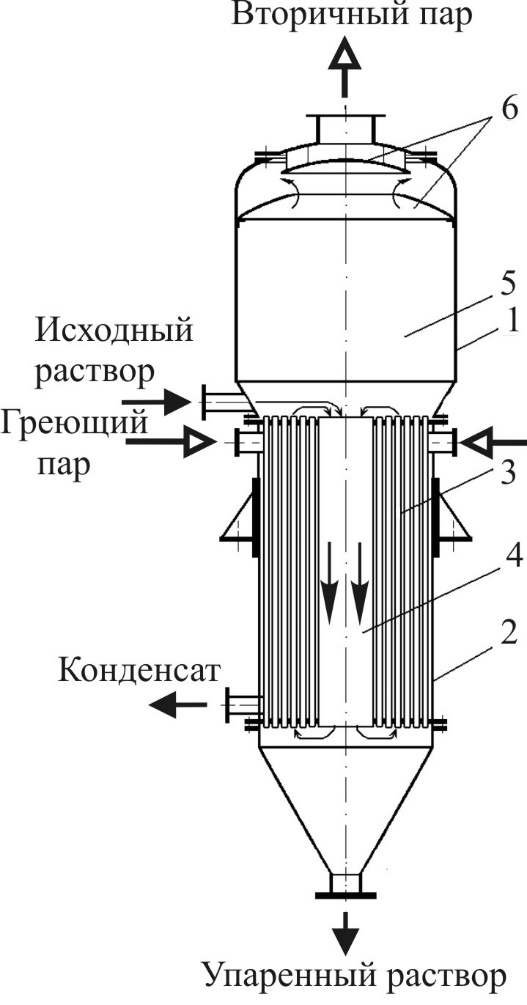

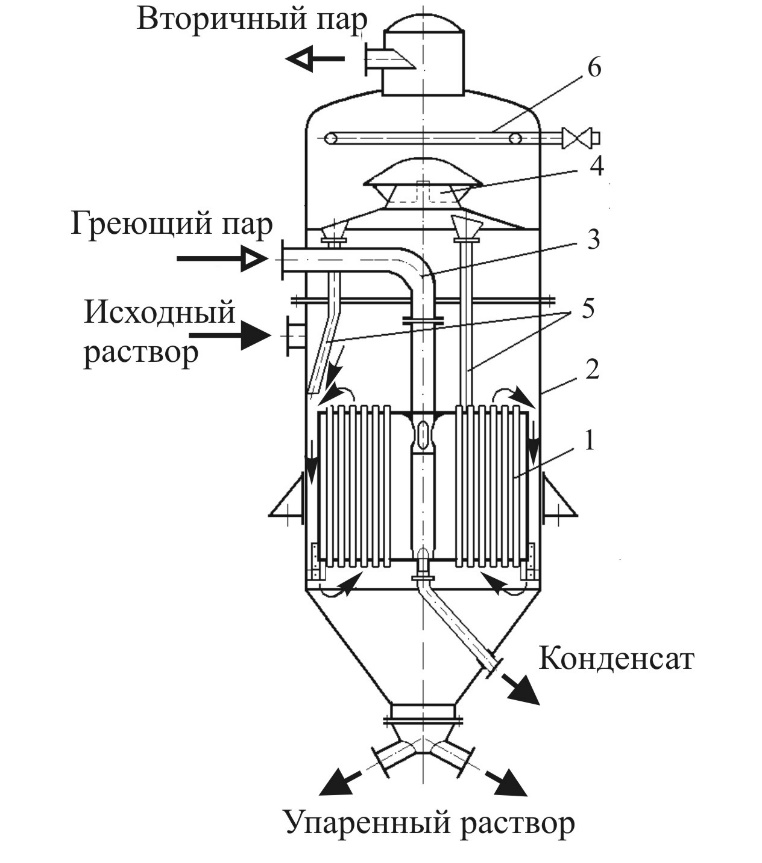

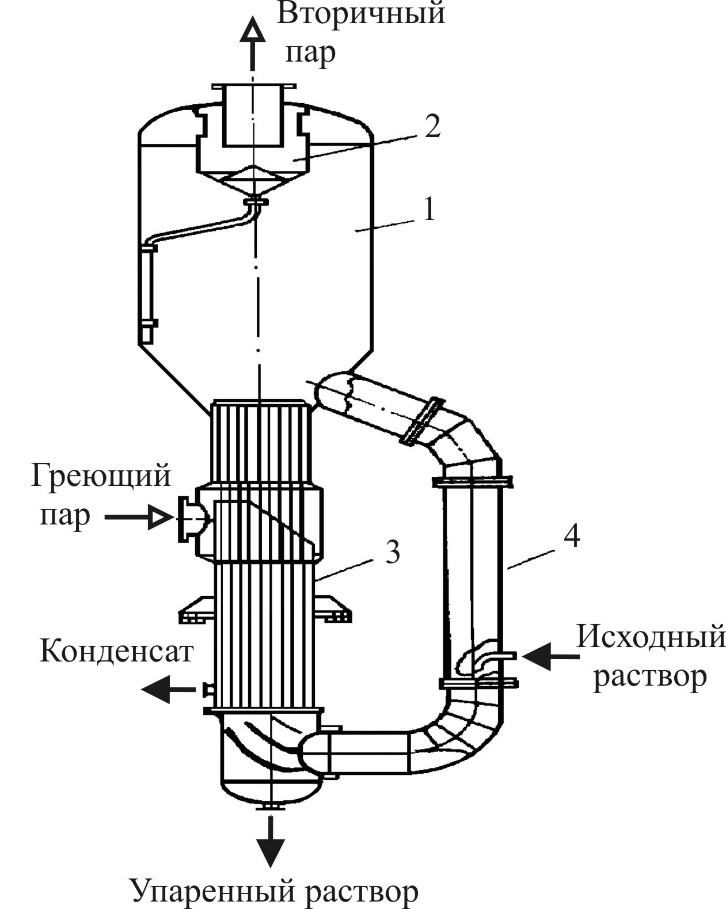

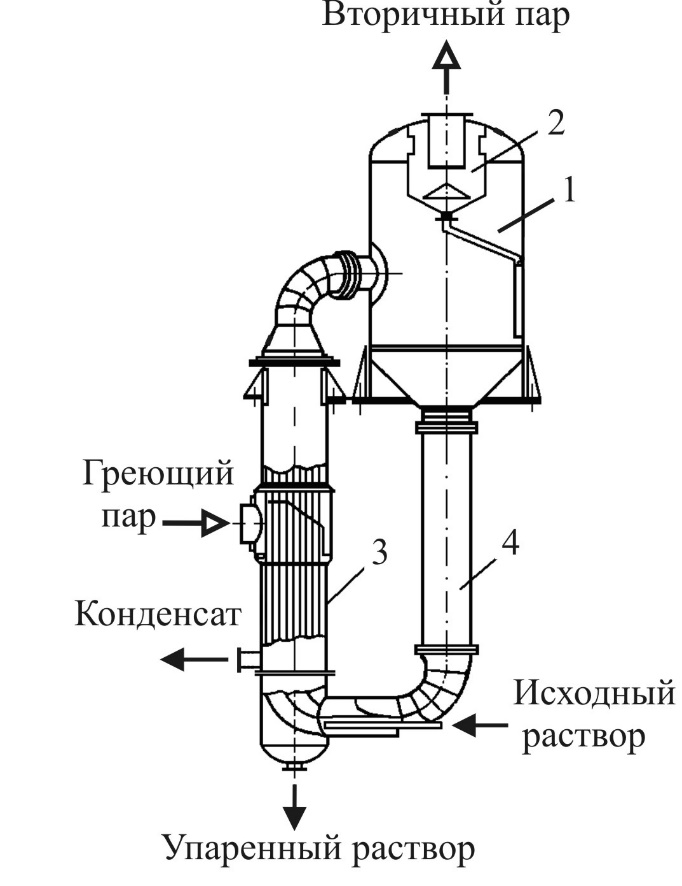

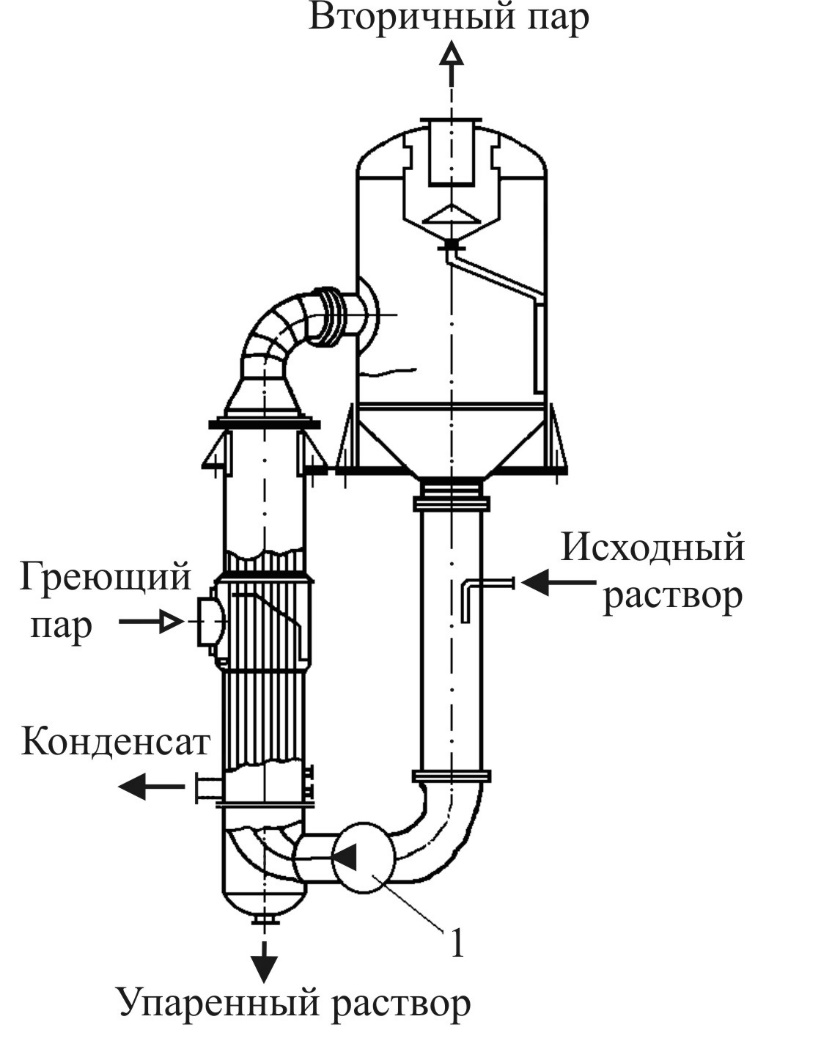

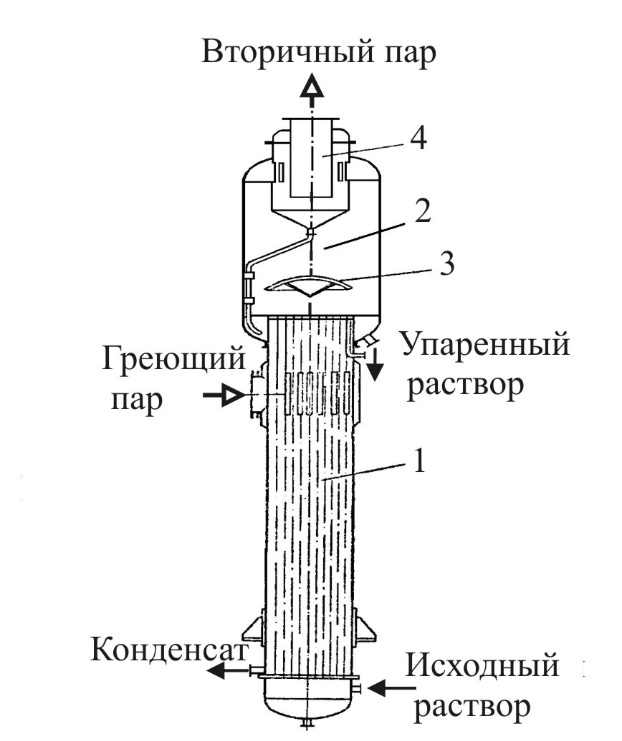

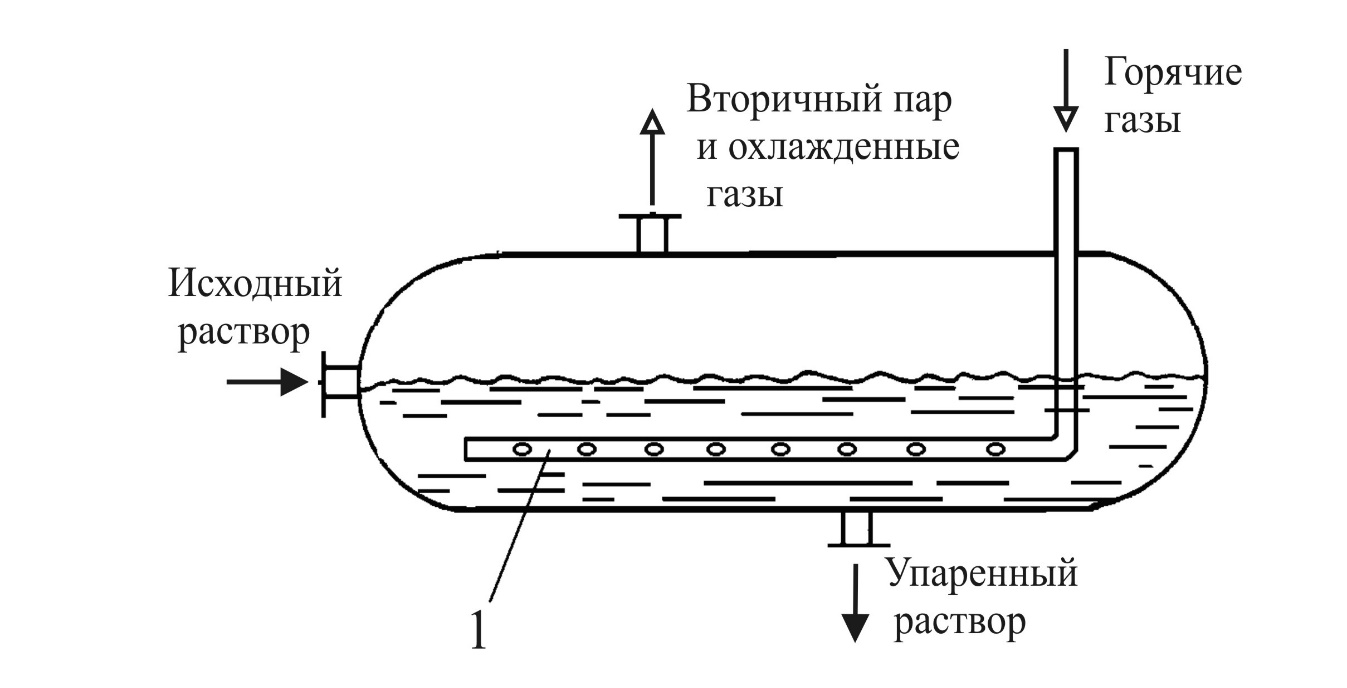

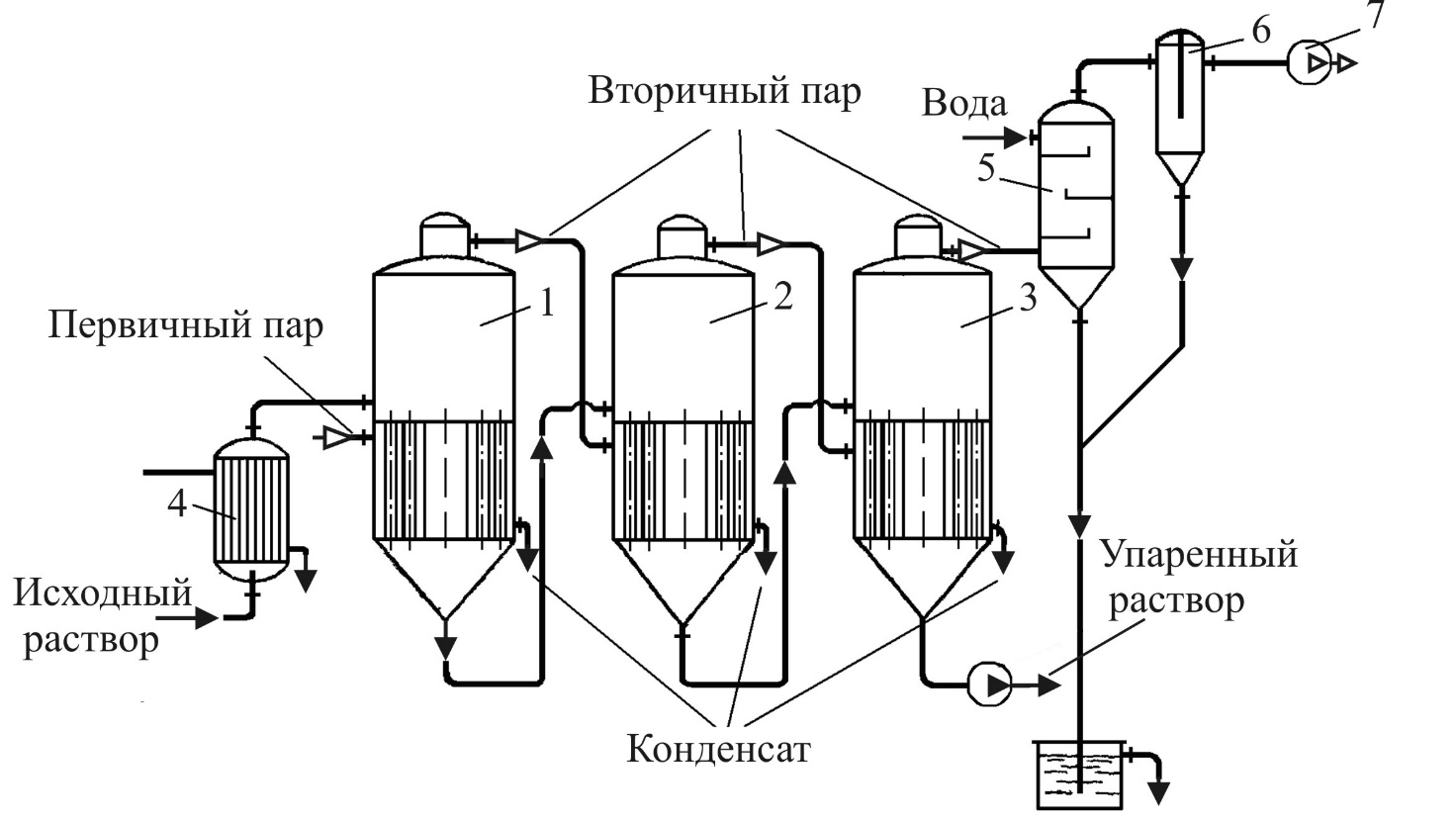

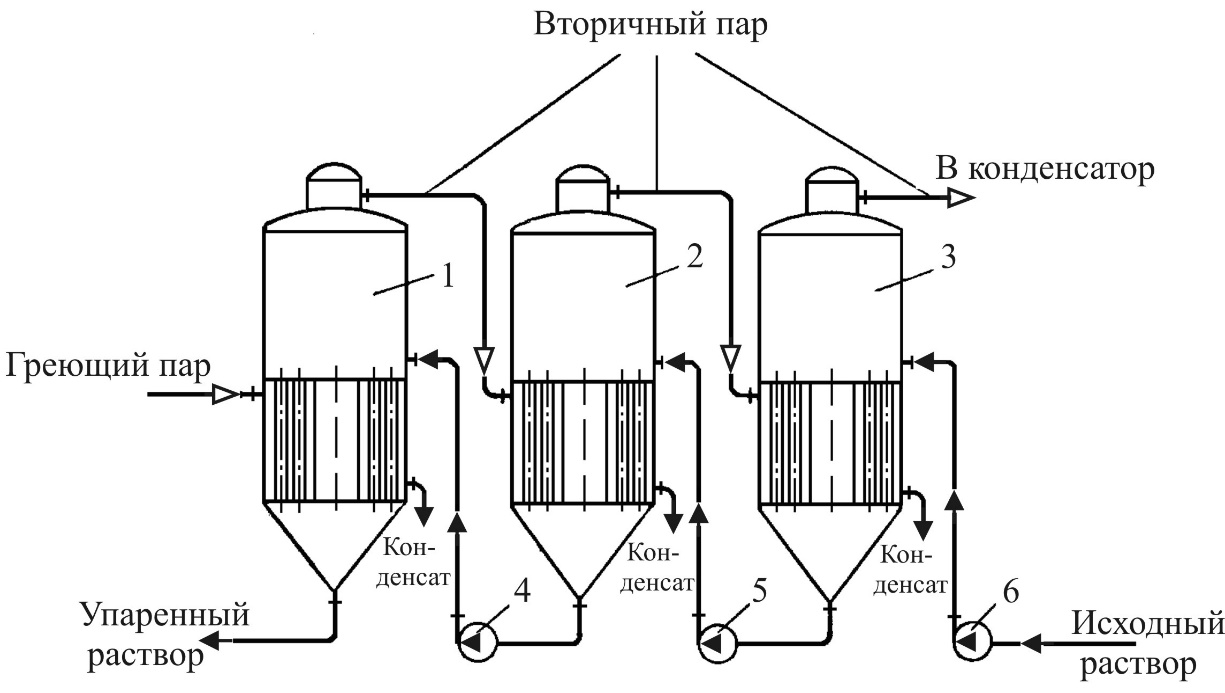

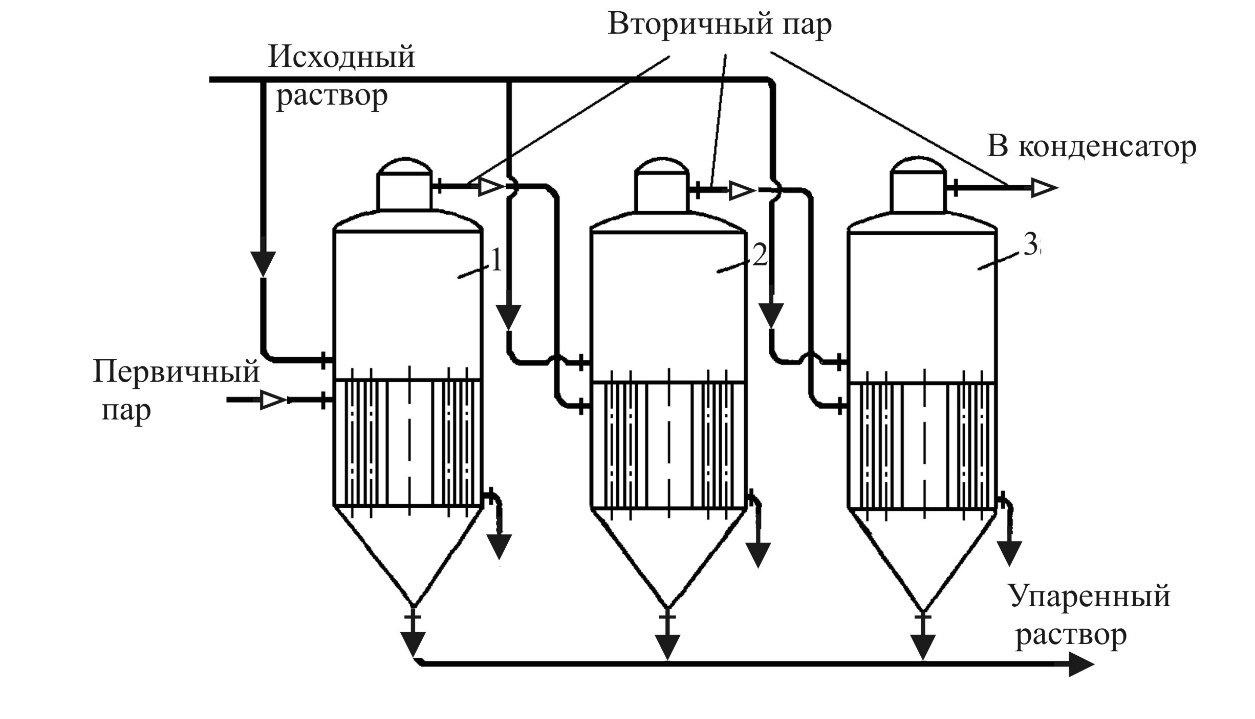

МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ТАШКЕНТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТКАФЕДРА “ТЕХНИКА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ” ОТЧЕТ по курсовому проекту «Основы расчета технологических машин и оборудования» Тема: «Расчет двухкорпусной вакуум-выпарной установки» Группа: 66-18 ТМО (ПП) Выполнил: Абдурашидов С.И. Принял: Самандаров Д.И. Консультант: Усенов А.Б. Ташкент 2022 СОДЕРЖАНИЯ ВВЕДЕНИЕ Выпариванием называется концентрирование растворов практически нелетучих или малолетучих веществ в жидких летучих растворителях путем удаления паров растворителя за счет кипения. Процесс выпаривания применяется для концентрирования растворов высококипящих веществ (растворы щелочей, солей, некоторых минеральных и органических кислот, многоатомных спиртов и др.). Например, при получении каустической соды раствор NаОН упаривается до концентрации 50–60 %, а в сахарном производстве сахарный раствор – до 65%. Процесс выпаривания может сопровождаться кристаллизацией растворенных веществ. Иногда целью выпаривания является получение растворителя в чистом виде (при опреснении морской воды). Раствор, поступающий на выпаривание, называется исходным раствором, а удаляемый концентрированный раствор – упаренным. Тепло, необходимое для кипения раствора, может подводиться различными способами. Однако наибольшее распространение получил в качестве греющего агента водяной пар, который называют греющим или первичным. Пар растворителя, который образуется при выпаривании кипящего раствора, называют вторичным. Вторичный пар может использоваться в качестве греющего пара при многократном выпаривании либо для нужд, не связанных с выпариванием, в последнем случае он называется экстра-паром. Выпарные установки кроме выпарных аппаратов включают и вспомогательное оборудование (конденсаторы, теплообменники, насосы и др.). Выпарной аппарат состоит из следующих основных частей: греющей камеры, в которой нагревают раствор до требуемой температуры; испарительной(кипятильной) камеры, где происходит испарение (кипение) растворителя; сепаратора, обеспечивающего отделение капелек жидкого раствора от образующихся паров; устройств, обеспечивающих циркуляцию и транспортировку раствора. Части аппарата могут совмещаться и выполнять несколько функций. Так нагревание и испарение часто проводят в одной части аппарата, называемой обычно греющей камерой. Исходный раствор поступает в аппарат как правило нагретым до температуры кипения. В противном случае в греющей камере раствор нагревается до температуры кипения и подается в испарительную камеру, где кипит. Образующийся пар растворителя проходит через сепаратор, в котором отделяется от захваченных капель жидкости, и удаляется из аппарата (вторичный пар). Для подачи тепла в греющую камеру обычно используется греющий водяной пар. Разность температур между нагревающим агентом и кипящим раствором называется полезнойразностью температур.Температура кипения раствора при выпаривании отличается от температуры вторичного пара на величину, называемую температурными потерями. Способы выпаривания подразделяются в зависимости от различных признаков. 1. В зависимости от давления различают выпаривание под избыточным давлением, под атмосферным давлением и под вакуумом. При проведении процесса под избыточным давлением можно использовать образующийся вторичный пар. При этом вторичный пар обладает высокой температурой и годен для использования в другом аппарате в качестве греющего, либо экстра-пара. Однако при выпаривании под высоким давлением повышается температура кипения упариваемого раствора, что применимо только для термически стойких веществ. Кроме того, повышаются затраты, связанные с внутренним высоким давлением в аппарате. Всех указанных недостатков, но также и достоинств лишен аппарат для проведения процесса под атмосферным давлением. Вторичный пар при этом обычно не используется и направляется в атмосферу. Конструктивно такие аппараты наиболее просты, но наименее экономичны. Создание вакуума в аппарате приводит к понижению температуры проведения процесса. Это дает возможность концентрирования растворов веществ, склонных к термическому разложению, использования в качестве греющих агентов теплоносителей с низкими температурами. Кроме того, увеличивается полезная разность температур, что приводит к уменьшению требуемой поверхности теплообмена. Но при таком способе проведения процесса несколько увеличивается удельная теплота испарения растворителя, следовательно, возрастает расход необходимого тепла. 2. В зависимости от использования вторичного пара различают: простое выпаривание, многократное выпаривание и выпаривание с тепловым насосом. При простом выпаривании в однокорпусных установках вторичный пар не используется для выпаривания и удаляется из аппарата. При многократном выпаривании в многокорпусных установках, которые наиболее распространены, вторичный пар из предыдущего аппарата используется в качестве греющего в последующем. При этом давление в последовательно соединенных аппаратах поддерживается таким, чтобы вторичный пар из предыдущего аппарата служил греющим в последующем, т.е. температура вторичного пара из предыдущего корпуса должна быть выше температуры кипения раствора в последующем корпусе. Таким образом, первичным паром обогревается только первый аппарат, а последующие – вторичным паром из предыдущего. С этой целью давление по ходу движения пара снижается от корпуса к корпусу, что уменьшает температуру кипения раствора. Такой подход приводит к значительным снижениям энергетических затрат. Снижение энергетических затрат может быть достигнуто в однокорпусных выпарных установках с применением теплового насоса. В таких установках вторичный пар с помощью теплового насоса (турбокомпрессора или пароструйного инжектора) сжимается до давления, которое соответствует температуре первичного пара и возвращается в аппарат в качестве греющего, смешиваясь с первичным паром. КЛАССИФИКАЦИЯ АНАЛОГИЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ Аппараты со свободной неорганизованной циркуляцией раствора. Наиболее прост по конструкции выпарной аппарат с паровой рубашкой со свободной неорганизованной циркуляцией (рис. 11.1). Применяются такие аппараты в небольших производствах для упаривания водных растворов, склонных к отложениям и обладающих агрессивными свойствами. Аппараты такой конструкции появились одними из первых. Они отличаются простотой изготовления, доступностью поверхности теплопередачи для коррозионной защиты и очистки от отложений.  Рис. 11.1. Выпарной аппарат с паровой рубашкой Однако аппаратам со свободной неорганизованной циркуляцией присущ низкий коэффициент теплоотдачи от стенки к раствору. Это объясняется тем, что скорость движения раствора невелика и определяется свободной конвекцией. Низкие коэффициенты теплоотдачи и соответственно теплопередачи приводят к необходимости иметь большую поверхность теплопередачи, что влечет высокие капитальные затраты. Необходимость увеличения поверхности нагрева в единице объема аппарата привела к появлению змеевиковых и трубчатых выпарных аппаратов. На рис. 11.2, 11.3 показаны такие аппараты со свободной неорганизованной циркуляцией. Аппараты со змеевиковой и горизонтальной трубчатой греющими камерами более компактны, чем аппараты с рубашкой, греющий пар в них движется по трубам, обеспечивая большую удельную поверхность теплопередачи, но сложность их очистки и защиты от коррозии, возможность образования паровых пробок, ремонт внутренних устройств (змеевиков, труб) значительно затрудняют их эксплуатацию. Змеевики в выпарных аппаратах выполняются обычно в виде нескольких секций, что облегчает удаление конденсата, а также представляет возможность последовательного их отключения при понижении уровня раствора в случае периодического процесса.  Рис. 11.2. Змеевиковый выпарной аппарат: 1 – корпус; 2 – секции змеевика; 3 – брызгоуловитель  Рис. 11.3. Выпарной аппарат с горизонтальной трубчатой греющей камерой и вертикальным цилиндри-ческим корпусом: 1 – корпус; 2 – трубчатая греющая камера; 3 – сепарационное пространство Аппараты с естественной организованной циркуляцией раствора. Неэкономичность аппаратов со свободной неорганизованной циркуляцией привела к появлению аппаратов с естественной направленной циркуляцией раствора. С этой целью в аппарате с сосной греющей камерой и центральной циркуляционной трубой (рис. 11.4) в вертикальной греющей камере соосной с сепаратором установлена циркуляционная труба, имеющая больший диаметр, чем кипятильные трубы. Исходный раствор поступает в аппарат и через циркуляционную трубу опускается вниз. Поднимаясь вверх по кипятильным трубам, раствор нагревается и закипает. При этом вверх поднимается парожидкостная смесь. По мере выхода из кипятильных труб пар поступает в сепаратор, где отделяется от брызг раствора и удаляется из аппарата. Отделение капелек жидкого раствора от вторичного пара происходит в сепарационном пространстве 5 за счет осаждения под действием сил тяжести. Для улова мелких капель в верхней части сепаратора может устанавливаться брызгоуловитель, действующий за счет силы инерции, возникающей при изменении направления движения (см. рис. 11.4), или центробежной – при закручивании парожидкостного потока (рис.11.6). Упаренный раствор удаляется снизу аппарата. Направленная циркуляция обусловлена разностью плотностей среды в циркуляционной и кипятильных трубах. Это достигается за счет того, что поверхность теплопередачи каждой кипятильной трубы, приходящаяся на единицу объема выпариваемого раствора, значительно больше, чем у циркуляционной трубы. Поэтому теплообмен в кипятильных трубах проходит интенсивнее и плотность парожидкостной смеси будет значительно меньше плотности раствора в циркуляционной трубе. Вследствие естественной конвекции среда с большей плотностью будет опускаться по циркуляционной трубе вниз, а с меньшей – подниматься по кипятильным трубам вверх. Скорость движения раствора в таком аппарате значительно выше, чем в аппаратах с неорганизованной циркуляцией. Увеличение скорости движения раствора приводит к повышению его коэффициента теплоотдачи, лимитирующего процесс теплопередачи, а также уменьшения образования накипи на стенках труб.  Рис. 11.4. Выпарной аппарат с соосной греющей камерой и центральной циркуляционной трубой: 1 – корпус; 2 – греющая камера; 3 – кипятильные трубы; 4 – циркуляционная труба; 5 – сепаратор; 6 – брызгоуловитель В аппарате с подвесной греющей камерой её иногда помещают в собственную обечайку и свободно устанавливают в нижней части корпуса аппарата (рис. 11.5).  Рис. 11.5. Выпарной аппарат с подвесной греющей камерой: 1 – греющая камера; 2 – корпус; 3 – паровая труба; 4 – брызгоуловитель; 5 – сливные трубы; 6 – перфорированная труба для промывки Роль циркуляционной трубы выполняет кольцевое пространство, образованное обечайкой греющей камеры и стенками выпарного аппарата. Раствор по нему опускается вниз, а затем поднимается вверх по кипятильным трубам, закипает и образует парожидкостную смесь. В  аппарате с выносной циркуляционной трубой её располагают вне греющей камеры (рис. 11.6), что позволяет интенси-фицировать циркуляцию раствора за счет большей разности температур и плотностей в кипятильных и циркуляционной трубах, так как последняя в этом случае не обогревается греющим паром. аппарате с выносной циркуляционной трубой её располагают вне греющей камеры (рис. 11.6), что позволяет интенси-фицировать циркуляцию раствора за счет большей разности температур и плотностей в кипятильных и циркуляционной трубах, так как последняя в этом случае не обогревается греющим паром. Рис. 11.6. Выпарной аппарат с соосной греющей камерой и выносной циркуляционной трубой: 1 – сепаратор; 2 – брызгоуловитель; 3 – греющая камера; 4 – циркуляционная труба Для увеличения скорости циркуляции раствора применяют также выпарные аппараты с выносной греющей камерой. Применение выносной греющей камеры позволяет компактно сосредоточить большую поверхность н  агрева в одном аппарате при большой длине труб (5-7 м) (рис. 11.7). агрева в одном аппарате при большой длине труб (5-7 м) (рис. 11.7).Рис. 11.7 Выпарной аппарат с выносной греющей камерой: 1 – сепаратор; 2 – брызгоуловитель; 3 – греющая камера; 4 – циркуляционная труба С  корость естественной циркуляции раствора редко превышает 1 м/с, что недостаточно для предотвращения отложений на поверхности нагрева при выпаривании кристаллизующихся раство-ров. Один из путей решения данной проблемы состоит в выносе зоны кипения за пределы греющей камеры. Раствор перегревается в греющей камере, а затем поступает в зону кипения. В аппарате с вынесенной зоной кипения испарительную трубу размещают над греющей камерой (рис. 11.8). корость естественной циркуляции раствора редко превышает 1 м/с, что недостаточно для предотвращения отложений на поверхности нагрева при выпаривании кристаллизующихся раство-ров. Один из путей решения данной проблемы состоит в выносе зоны кипения за пределы греющей камеры. Раствор перегревается в греющей камере, а затем поступает в зону кипения. В аппарате с вынесенной зоной кипения испарительную трубу размещают над греющей камерой (рис. 11.8).Рис. 11.8. Выпарной аппарат с вынесенной зоной кипения: 1 – греющая камера; 2 – сепаратор; 3 – испаритель-ная труба; 4 – циркуляц-ионная труба; 5 – каплеот-бойник; 6 – брызгоулови-тель Высота испарительной зоны выбирается такой, чтобы за счет избыточного гидростатического давления раствор перегревался в греющей камере относи-тельно его температуры насыщения в сепараторе. Кипение раствора проходит в верхней части испарительной трубы. Однако производительность такого аппарата ограничена реальными возможностями по созданию гидростатического давления. Для создания большего перегрева раствора потребовалась бы значительная высота аппарата. Аппараты с принудительной циркуляцией раствора. Отложения на стенках нагревательной камеры могут быть уменьшены, а коэффициенты теплоотдачи увеличены за счет роста скорости циркуляции раствора в нагревательных трубах до 2,5–3,5 м/с. Такой скорости можно достичь только принудительной циркуляцией раствора. Принудительная циркуляция организуется, как правило, насосами (рис. 11.9). Аппараты с принудительной циркуляцией могут использоваться при концентрировании растворов до предельной концентрации (состояние кристаллизации), а также сильно вязких растворов. Их устройство может быть подобно аппаратам, изображенным на рис. 11.6 – 11.8, с добавлением насоса, обеспечивающего циркуляцию раствора (рис. 11.9).  Рис. 11.9. Выпарной аппарат с принудительной циркуляцией раствора: 1 – насос Выпарные аппараты с естественной циркуляцией могут эффективно работать при полезной разности температур не менее 10–12 градусов. Аппараты с принудительной циркуляцией могут работать при полезной разности темпера-тур – 3–5 градусов вследствие увеличения в них коэффици-ентов теплоотдачи от стенки к раствору, а также малой зависимостью интенсивности циркуляции от полезной разности температур. Недостат-ком таких аппаратов является значительный расход энергии на обеспечение вынужденной циркуляции раствора. Аппараты без циркуляции раствора (прямоточные). В этих аппаратах раствор выпаривается за один проход и движется, как правило, в виде тонкой пленки. Гидродинамическая структура потока раствора в прямоточных аппаратах близка к модели идеального вытеснения, в то время как в аппаратах с циркуляцией – к модели идеального смешения. Для выпаривания термонестабильных и вспенивающихся растворов были разработаны пленочные аппараты. Полезная разность температур в таких аппаратах составляет 2–3 градуса. Пленочные выпарные аппараты могут быть горизонтальными; вертикальными с падающим (нисходящим) и восходящим движением пленки; роторными. В  ертикальный пленочный аппарат с восходящей пленкой (рис. 11.10) состоит из длиннотрубной (6–7 м) вертикальной греющей камеры, заполненной раствором, занимающим около 1/4 высоты труб. Образующийся в этой зоне вторичный пар увлекает тонкую пленку раствора и перемещает ее вверх. При своем движении пленка раствора упаривается и на выходе из труб вместе с вторичным паром поступает в сепаратор. Такой аппарат применяется для выпаривания маловязких растворов. ертикальный пленочный аппарат с восходящей пленкой (рис. 11.10) состоит из длиннотрубной (6–7 м) вертикальной греющей камеры, заполненной раствором, занимающим около 1/4 высоты труб. Образующийся в этой зоне вторичный пар увлекает тонкую пленку раствора и перемещает ее вверх. При своем движении пленка раствора упаривается и на выходе из труб вместе с вторичным паром поступает в сепаратор. Такой аппарат применяется для выпаривания маловязких растворов.Рис. 11.10. Вертикальный пленочный выпарной аппарат с восходящим движением пленки: 1 – греющая камера; 2 – сепаратор; 3 – брызгоотбойник; 4 – брызгоуловитель В пленочных аппаратах с нисходящей пленкой она формируется с помощью специальных пленкообразующих устройств. Пленкообразующие устройства могут быть в виде насадок (цилиндрических, конических, спиральных), сопел, параллельно расположенных над трубной решеткой сеток, решеток, дырчатых дисков и т.п. Раствор, стекая вниз по трубам в виде пленки, упаривается. Такие аппараты применяются при выпаривании более вязких растворов. Преимуществами рассмотренных пленочных аппаратов являются кратковременный контакт раствора с поверхностью нагрева, низкая полезная разность температур, относительно высокий коэффициент теплопередачи. При выпаривании термонестабильных и сильно вязких растворов применяются роторные пленочные аппараты. Пленка в таких аппаратах образуется при вращении ротора. Устройство роторного пленочного выпарного аппарата показано на рис. 11.11. Цилиндрический корпус снабжен нагревательной рубашкой и сепаратором. Внутри корпуса установлен приводимый во вращение ротор. Исходный раствор ротором распределяется в виде пленки по стенкам корпуса, стекает вниз и удаляется в виде упаренной жидкости. Сверху аппарата отводится вторичный пар. Д  остоинства роторных пленочных аппаратов: кратковременный контакт раствора с теплопередающей поверхностью, высокий коэффициент теплопередачи, возможность использования для мало- и высоковязких растворов, для проведения процесса с выделением кристаллов, вплоть до получения сухого остатка (поверхность нагрева очищается специальными лопастями). Рис. 11.11. Роторный пленочный выпарной аппарат: 1 – вращающийся ротор Аппараты контактного типа. Степень концентрирования растворов может быть существенно повышена отсутствием контакта раствора с поверхностью нагрева. Это позволит исключить отложения, препятствующие теплопереносу. Такой подход реализован в аппаратах контактного типа. Перенос тепла осуществляется непосредственным контактом раствора и нагревающего агента, который может быть в газообразном, жидком или твердом состоянии. Наибольшее распространение получили контактные аппараты с теплоносителем в газообразном состоянии. В барботажном выпарном аппарате (рис. 11.12) при барботаже горячего газообразного теплоносителя образуется значительная межфазная поверхность, происходит перемешивание упариваемого раствора. В результате интенсифицируется теплообмен. Преимущество контактных аппаратов заключается также в возможности их использования для выпаривания химически агрессивных растворов. При этом корпус аппарата изготавливается из обычной углеродистой стали, футерованной изнутри стойкими, но малопрочными материалами (графит, керамика, пластмасса и т.д.). Недостатками барботажных выпарных аппаратов являются: большие габариты, что объясняется значительным расходом газовой фазы; необходимость разделять образующуюся парогазовую смесь (вторичный пар обычно конденсируют). Иногда образующуюся парогазовую смесь выбрасывают в атмосферу. Р  ис. 11.12. Барботажный выпарной аппарат: 1 – барботер Выбор конструкции выпарного аппарата основывается на конкретных данных для проектирования: физико-химических свойствах упариваемого раствора и имеющегося нагревающего агента, требуемой степени концентрирования, производительности установки, санитарных нормах и т.д. Такой выбор из всего имеющегося многообразия конструкций, возможен лишь на основе технико-экономических расчетов. 11.4. Многокорпусные выпарные установки Многокорпусные выпарные установки состоят из различным образом соединенных корпусов выпарных аппаратов. Классифицировать многокорпусные выпарные установки можно по следующим признакам: по количеству корпусов; по направлению движения пара и раствора – прямоточные, противоточные и с параллельным питанием корпусов; по давлению вторичного пара в последнем корпусе – под вакуумом, атмосферным или избыточным давлением. Соединение аппаратов в многокорпусную единую установку позволяет снизить расход греющего пара, вносящего значительный вклад в себестоимость продукции, в производстве которой используются процессы выпаривания. Экономия греющего пара в многокорпусных выпарных установках по сравнению с однокорпусными достигается за счет использования вторичного пара из предыдущего аппарата в качестве греющего в последующем. По ходу движения пара от аппарата к аппарату температура пара понижается. Для соответствующего уменьшения температуры кипения раствора в последующих по ходу движения пара аппаратах создается более низкое давление, чем в предыдущем аппарате. Таким образом, условием функционирования многокорпусной выпарной установки является положительная полезная разность температур в каждом корпусе, то есть температура вторичного пара из предыдущего корпуса должна быть выше температуры кипения раствора в последующем. Только в этом случае будет обеспечен перенос тепла от пара к раствору. Экономия греющего пара с увеличением числа корпусов, с одной стороны, и уменьшение полезной разности температур, а следовательно увеличение суммарной поверхности нагрева, с другой стороны, указывает на необходимость оптимизации числа аппаратов в установке. Наибольшее распространение получили прямоточные многокорпусные выпарные установки (рис. 11.13).  Рис. 11.13. Прямоточная многокорпусная выпарная установка: 1–3 – корпуса установки; 4 – подогреватель исходного раствора; 5 – барометрический конденсатор; 6 – ловушка; 7 – вакуум-насос В прямоточной многокорпусной выпарной установке исходный раствор поступает непрерывно в первый корпус. В нем раствор упаривается до некоторой концентрации за счет теплоты конденсации первичного (греющего) пара, затем поступает во второй корпус (нумерация корпусов по ходу движения пара). Образовавшийся в первом корпусе в процессе выпаривания пар растворителя (вторичный пар) поступает во второй корпус в качестве греющего и имеет температуру ниже температуры первичного пара. Использование вторичного пара из первого корпуса во втором корпусе в качестве греющего возможно лишь при искусственном поддержании давления во втором корпусе меньше, чем в первом, и обеспечивающем выпаривание (кипение) раствора. Раствор из первого корпуса, попадая во второй, охлаждается до температуры кипения во втором корпусе. За счет выделившегося при охлаждении раствора тепла образуется дополнительное количество вторичного пара. Это явление, происходящее во всех корпусах, кроме первого, называется самоиспарением. Во втором корпусе концентрация раствора в процессе выпаривания увеличивается и раствор поступает в третий корпус. В третьем корпусе раствор выпаривается до еще большей, чем во втором корпусе концентрации. В качестве греющего используется вторичный пар второго корпуса. Температура кипения раствора и давление в третьем корпусе ниже, чем во втором. И так раствор переходит из корпуса в корпус, его концентрация повышается до требуемой. В каждом последующем корпусе поддерживается требуемое более низкое давление, чем в предыдущем корпусе. В качестве греющего в каждом последующем корпусе используется вторичный пар предыдущего корпуса. Во избежание чрезмерно высокого давления первичного пара, используемого в первом корпусе, часть последних корпусов, как правило, работает под вакуумом. Это обеспечивается за счет соединения последнего корпуса с источником вакуума (например, с барометрическим конденсатором смешения). Прямоточные выпарные установки обладают рядом преимуществ. Отсутствие необходимости в принудительной перекачке раствора из корпуса в корпус, т.е. отсутствие перекачивающих насосов, достигается за счет понижения давления в корпусах. С упаренным раствором, уходящим из последнего корпуса, уносится наименьшее тепло, соответствующее минимальной температуре кипения раствора в корпусах. Однако в прямоточных установках создаются неблагоприятные условия теплопередачи. Поскольку вязкость растворов зависит от их температуры и концентрации (  , ,  ), то в каждом последующем корпусе с понижением температуры и ростом концентрации она возрастает, что приводит к уменьшению скорости движения раствора, его коэффициента теплоотдачи и, следовательно, коэффициента теплопередачи. Таким образом, коэффициенты теплопередачи в прямоточной выпарной установке существенно уменьшаются от первого корпуса к последующему. ), то в каждом последующем корпусе с понижением температуры и ростом концентрации она возрастает, что приводит к уменьшению скорости движения раствора, его коэффициента теплоотдачи и, следовательно, коэффициента теплопередачи. Таким образом, коэффициенты теплопередачи в прямоточной выпарной установке существенно уменьшаются от первого корпуса к последующему.В  противоточной многокорпуснойвыпарной установке (рис. 11.14) раствор движется от последнего к предыдущему и так до первого корпуса, а пар – от первого к последнему. Таким образом, греющий пар движется противотоком по отношению к направлению движения упариваемого раствора. При такой организации процесса более концентрированный раствор в предыдущем корпусе выпаривается при более высокой температуре, чем раствор в последующем корпусе, т.е. рост вязкости раствора за счет увеличения концентрации компенсируется ее уменьшением за счет увеличения температуры. Коэффициенты теплопередачи значительно меньше изменяются по корпусам, чем при прямоточном движении. Однако перемещение раствора из корпуса с меньшим давлением в корпус с большим давлением требует дополнительной установки перекачивающих насосов. Кроме того, уходящий из первого корпуса упаренный раствор уносит большее количества тепла, чем в прямоточных выпарных установках. В связи этим противоточные выпарные установки применяются для выпаривания сильно вязких растворов, а также растворов, близких к состоянию насыщения при нежелательности выпадения твердого осадка. Рис. 11.14 Противоточная многокорпусная выпарная установка: 1–3 – корпуса; 4–6 – насосы При выпаривании растворов, склонных к кристаллизации, может возникнуть сложность с перекачкой раствора с выпавшими кристаллами из корпуса в корпус. В такой ситуации, а также когда не требуется значительного повышения концентрации раствора, используются установки с параллельным питанием корпусовисходным раствором (рис. 11.15).  Рис. 11.15. Многокорпусная выпарная установка с параллельным питанием корпусов (1-3) В каждый корпус такой установки поступает исходный раствор. В каждом корпусе исходный раствор доводится до одной и той же конечной концентрации. Греющий (первичный) пар поступает в первый корпус, а последующие корпуса обогреваются вторичным паром из предыдущего корпуса. В последующих корпусах поддерживается более низкое давление, чем в предыдущих. 2. ОБЩЕЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАННОЙ УСТАНОВКИ 3. РАСЧЕТНАЯ ЧАТЬ ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ |