Лаб1_Вергай_42М. Отчет по лабораторной работе 1 по дисциплине Основы проектирования коммутационных аппаратов и измерительных средств

Скачать 472 Kb. Скачать 472 Kb.

|

|

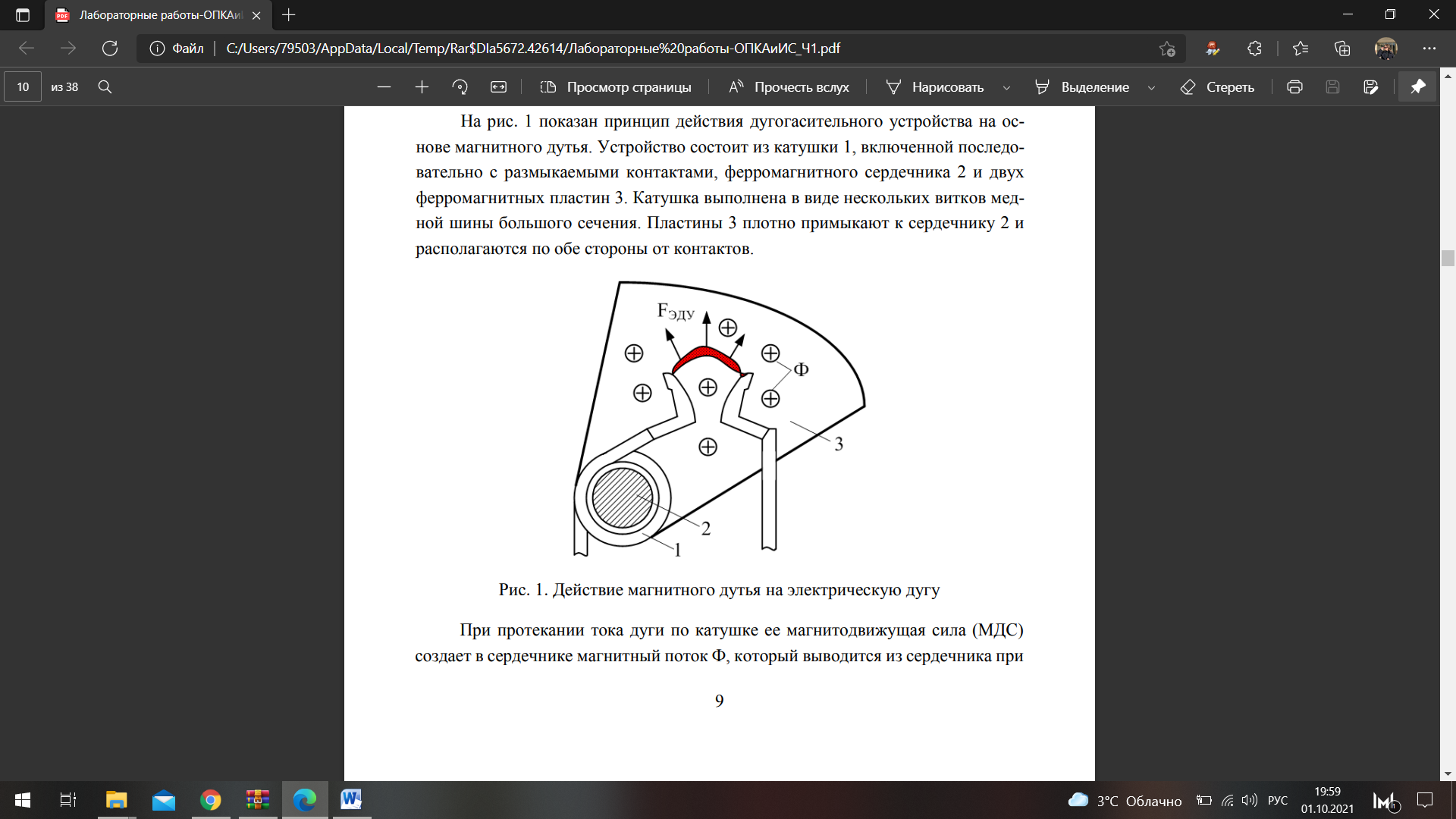

Федеральное агентство железнодорожного транспорта федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Омский государственный университет путей сообщения» (ОмГУПС (ОмИИТ)) Кафедра «Электроснабжение железнодорожного транспорта»МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ГОРЕНИЯ ДУГИ В КОММУТАЦИОННЫХ АППАРАТАХ ПОСТОЯННОГО ТОКА ДО 1000 В Отчет по лабораторной работе № 1 по дисциплине «Основы проектирования коммутационных аппаратов и измерительных средств» ИНМВ.600101.000 Студент гр.42ММ. А. Вергай Руководитель – доцент кафедры ЭЖТ В. Л. Незевак Омск 2022 Ц е л ь р а б о т ы: изучить характер изменения напряжения постоянного тока в дугогасительной камере с продольной щелью в поперечном магнитном поле. По полученным результатам моделирования построить вольтамперную характеристику дуги, сделать выводы. 1 Краткие теоретические сведения 1.1 Причины возникновения электрической дуги Процесс образования электрической дуги может быть упрощенно представлен следующим образом. При расхождении контактов вначале уменьшается контактное давление и соответственно контактная поверхность, увеличиваются переходное сопротивление, плотность тока и температура – начинаются местные (на отдельных участках площади контактов) перегревы, которые в дальнейшем способствуют термоэлектронной эмиссии, когда под воздействием высокой температуры увеличивается скорость движения электронов и они вырываются с поверхности электрода. В момент расхождения контактов, то есть разрыва цепи, на контактном промежутке быстро восстанавливается напряжение. Поскольку при этом расстояние между контактами мало, возникает электрическое поле высокой напряженности, под воздействием которого с поверхности электрода вырываются электроны. Они разгоняются в электрическом поле и при ударе в нейтральный атом отдают ему свою кинетическую энергию. Если этой энергии достаточно, чтобы оторвать хотя бы один электрон с оболочки нейтрального атома, то происходит процесс ионизации. Образовавшиеся свободные электроны и ионы составляют плазму ствола дуги, то есть ионизированного канала, в котором горит дуга и обеспечивается непрерывное движение частиц. При этом отрицательно заряженные частицы, в первую очередь электроны, движутся в одном направлении (к аноду), а атомы и молекулы газов, лишенные одного или нескольких электронов, – положительно заряженные частицы – в противоположном направлении (к катоду). Проводимость плазмы близка к проводимости металлов. В результате прохождения большого тока в стволе дуги возникает высокая температура, приводящая к термоионизации – процессу образования ионов вследствие соударения молекул и атомов, обладающих большой кинетической энергией при высоких скоростях их движения (молекулы и атомы среды, где горит дуга, распадаются на электроны и положительно заряженные ионы). Интенсивная термоионизация поддерживает высокую проводимость плазмы, поэтому падение напряжения по длине дуги невелико. В электрической дуге непрерывно протекают два процесса: кроме ионизации, также деионизация атомов и молекул. Последняя происходит в основном путем диффузии, то есть переноса заряженных частиц в окружающую среду, и рекомбинации электронов и положительно заряженных ионов, которые воссоединяются в нейтральные частицы с отдачей энергии, затраченной на их распад. При этом происходит теплоотвод в окружающую среду. Таким образом, можно различить три стадии рассматриваемого процесса: зажигание дуги, когда вследствие ударной ионизации и эмиссии электронов с катода начинается дуговой разряд и интенсивность ионизации выше, чем деионизации, устойчивое горение дуги, поддерживаемое термоионизацией в стволе дуги, когда интенсивность ионизации и деионизации одинакова, погасание дуги, когда интенсивность деионизации выше, чем ионизации. 1.2 Способы гашения дуги в коммутационных электрических аппаратах Гашение дуги постоянного тока в камере с продольной щелью в поперечном магнитном поле применяется в том случае, когда погасить дугу механическим растягиванием или за счет электродинамических усилий, возникающих вследствие взаимодействия магнитного поля тока, протекающего по деталям токоведущего контура и дуги, не удается. Камеры с продольными щелями и поперечным магнитным полем применяются в контакторах, контроллерах и реже в автоматических выключателях. Перемещение электрической дуги в воздушной среде приводит к интенсивной деионизации ствола дуги в связи с усилением охлаждения дуги, возрастанием диффузии заряженных частиц из области горения дуги в окружающее пространство и повышением давления внутри дуги в результате уменьшения диаметра ее ствола. Эффективность каждого из перечисленных факторов, увеличивающих градиент напряжения в дуге, возрастает с повышением скорости ее перемещения. Электрическая дуга перемещается под воздействием электродинамических сил, возникающих в результате взаимодействия дуги с внешним магнитным полем. Способ дугогашения с использованием внешнего магнитного поля называется магнитным дутьем. Внешнее магнитное поле для перемещения электрической дуги в низковольтных аппаратах может быть получено при помощи: 1) электромагнитов с катушкой, включаемой последовательно с контактами, между которыми возникает электрическая дуга; 2) электромагнитов с катушкой, включаемой на напряжение сети; 3) постоянных магнитов. Наиболее широкое распространение получила последовательная дугогасительная катушка. На рисунке 1 показан принцип действия дугогасительного устройства на основе магнитного дутья. Устройство состоит из катушки 1, включенной последовательно с размыкаемыми контактами, ферромагнитного сердечника 2 и двух ферромагнитных пластин 3. Катушка выполнена в виде нескольких витков медной шины большого сечения. Пластины 3 плотно примыкают к сердечнику 2 и располагаются по обе стороны от контактов.  Рисунок 1 – Действие магнитного дутья на электрическую дугу При протекании тока дуги по катушке ее магнитодвижущая сила (МДС) создает в сердечнике магнитный поток Ф, который выводится из сердечника при помощи пластин 3 в область горения электрической дуги между размыкающимися контактами. Взаимодействие тока дуги с потоком Ф приводит к возникновению электродинамической силы FЭДУ, действующей на дугу, направление которой определяется по правилу левой руки. Под действием этой силы дуга растягивается, охлаждается и гаснет. Основными достоинствами этого способа возбуждения магнитного поля гашения является надежность и независимость направления силы, действующей на дугу, от направления тока. Изменение направления тока в цепи вызывает и изменение направления поля, создаваемого катушкой. При этом направление силы, действующей на дугу, остается неизменным. 2 Исходные данные Исходные данные приведены в таблице 1. Таблица 1 – Исходные данные

Так как  (1) (1)где σщ – длина щели выдува дуги; 3 Расчетная часть Рассчитаем ВАХ дуги при различной величине тока, для следующих значений параметров: Результаты расчета представлены в таблице 2. Таблица 2 – Результаты расчетов напряжения Uд, В при различных токах Iд, А

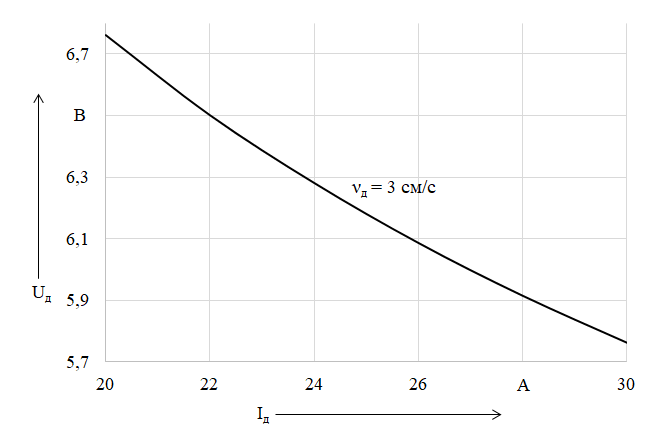

ВАХ дуги приведена на рисунке 2.  Рисунок 2 – ВАХ при различных значениях тока Рассчитаем ВАХ дуги при различной длине щели выдува, для следующих значений параметров: Результаты расчета представлены в таблице 3. Таблица 3 – Результаты расчетов напряжения Uд при различных токах Iд и длинах щели выдува дуги

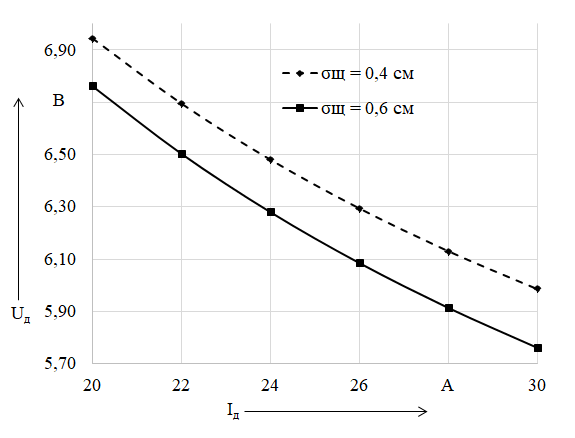

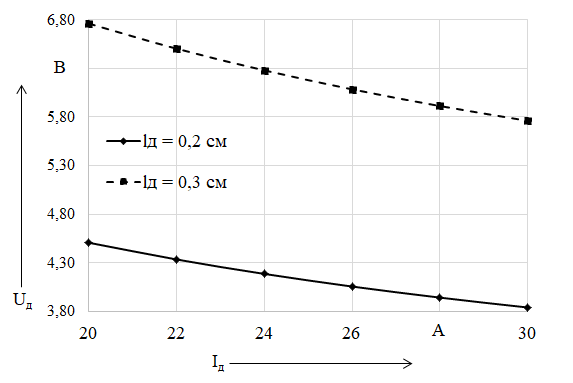

ВАХ дуги приведена на рисунке 3.  Рисунок 3 – ВАХ при различных длинах щели выдува дуги Вывод: с увеличением длины щели выдува напряжение электрической дуги уменьшается, что положительно сказывается на процессе её гашения. Рассчитаем ВАХ дуги при различной длине дуги, для следующих значений параметров: Результаты расчета представлены в таблице 4. Таблица 4 – Результаты расчетов Uд при различных токах Iд и длинах дуги lд

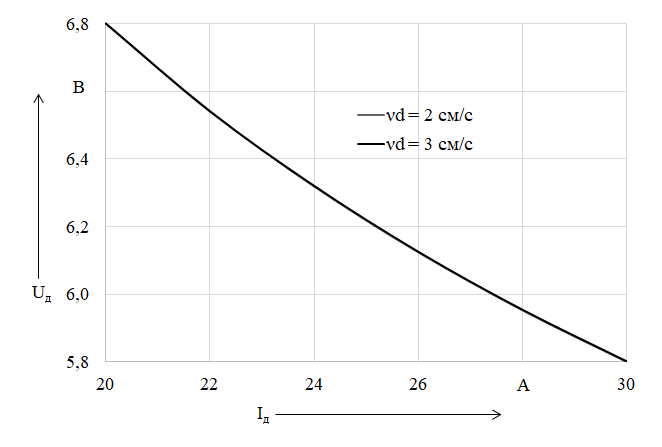

ВАХ дуги приведена на рисунке 4.  Рисунок 4 – ВАХ при различных длинах дуги Вывод: с увеличением длины дуги напряжение дуги возрастает, что отрицательно сказывается на процессе её гашения. Рассчитаем ВАХ дуги при скорости распространения дуги, для следующих значений параметров: Результаты расчета представлены в таблице 5. Таблица 5 – Результаты расчетов Uд при различных токах Iд и скорости распространения дуги νд

ВАХ дуги приведена на рисунке 5.  Рисунок 5 – ВАХ при различной скорости распространения дуги Вывод: с увеличением скорости распространения дуги напряжение электрической дуги почти неизменное, что положительно сказывается на процессе её гашения. Контрольные вопросы 1 Назовите основные факторы, влияющие на процесс гашения дуги в цепях постоянного тока до 1000 В. Напряжение дуги, длина дуги, сила тока в дуговом столбе, ширина щели выдува дуги, а также скорость распространения дуги. 2 Какие виды дугогасительных камер применяются для гашения дуги в выключателях постоянного тока до 1000 В? Широкое распространение получили камеры с дугогасительными решетками и камеры с узкими щелями. В современных конструкциях все большее применение находят пламегасительные решетки, образуя такие комбинированные устройства, как камера с дугогасительной решеткой плюс пламегасительная решетка, камера с дугогасительной решеткой в узкой щели плюс пламегасительная решетка и т. п. 3 Приведите примеры автоматических выключателей, предназначенных для гашения дуги постоянного тока в цепях до 1000 В. Автоматические выключатели серии А63 «Электрокомплектсервис» г. Киров, АВ2М «Контактор» г. Ульяновск, ATS «General electric», OptiDin BM63 6кА DC Модульные автоматические выключатели на постоянный ток до 50А, OptiDin BM63 DC РЕГ Модульные автоматические выключатели на постоянный ток до 50А (Морской регистр), Компактные автоматические выключатели 3VA. 4 Дайте понятие магнитного дутья, используемого для гашения электрической дуги в аппаратах постоянного тока Магнитное поле, которое создается катушкой, включенной последовательно с коммутируемой цепью. Под действием магнитного поля катушки возникает сила, которая перемещает дугу в дугогасительную камеру. 5 Назовите условия устойчивого горения дуги в цепях постоянного тока. Для гашения дуги необходимо, чтобы ток в ней все время уменьшался. Чтобы погасить дугу постоянного тока, необходимо создать такие условия, при которых в дуговом промежутке при всех значениях тока от начального до нулевого процессы деионизации превосходили бы процессы ионизации. В результате деионизации постепенно увеличивается электрическая прочность промежутка и одновременно растет восстанавливающееся напряжение на нем. От соотношения этих величин и зависит, загорится ли на очередную половину периода дуга или нет. Если электрическая прочность промежутка возрастает быстрее и оказывается больше восстанавливающего напряжения, дуга больше не загорится, в противном же случае будет обеспечено устойчивое горение дуги. |