Мультивибратор. Отчет по лабораторной работе мультивибратор выполнили студенты 446 группы Ознобихин М. В. Миннегалиев Р. К

Скачать 2.5 Mb. Скачать 2.5 Mb.

|

|

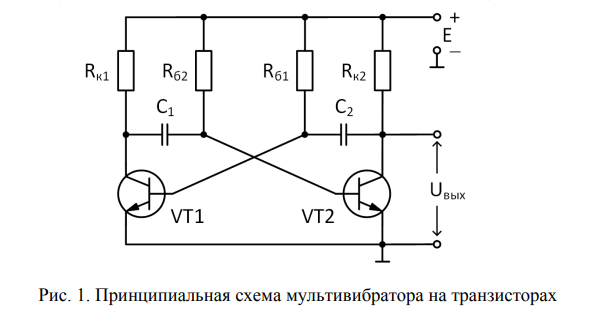

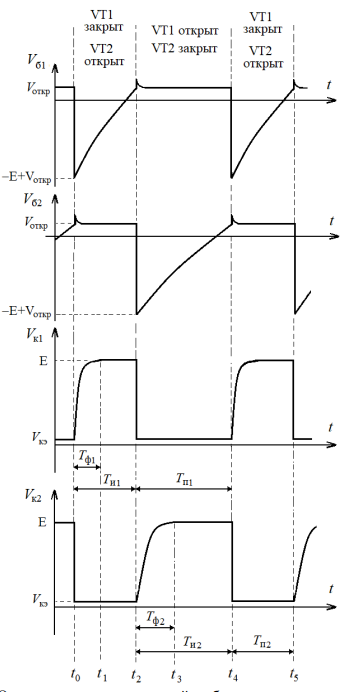

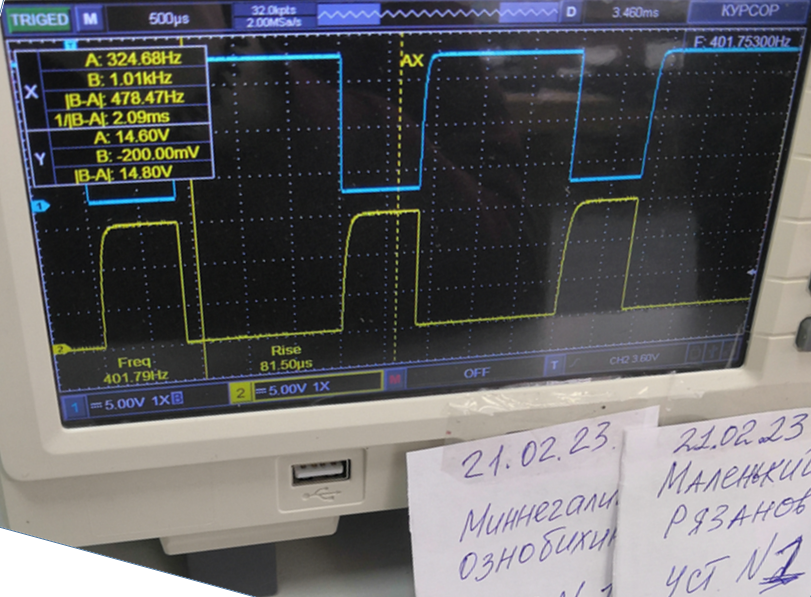

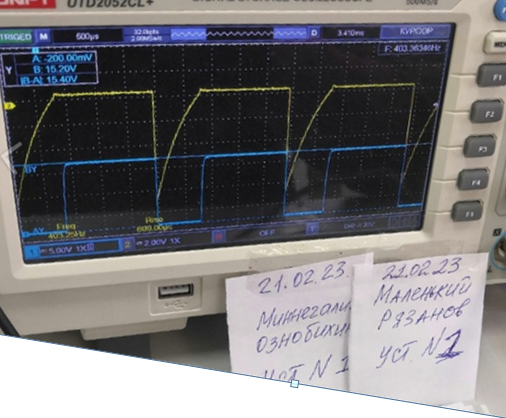

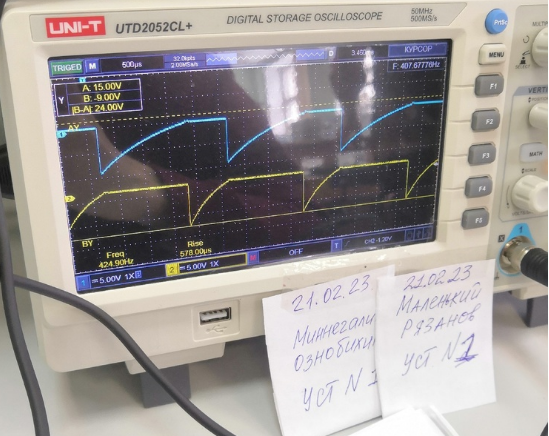

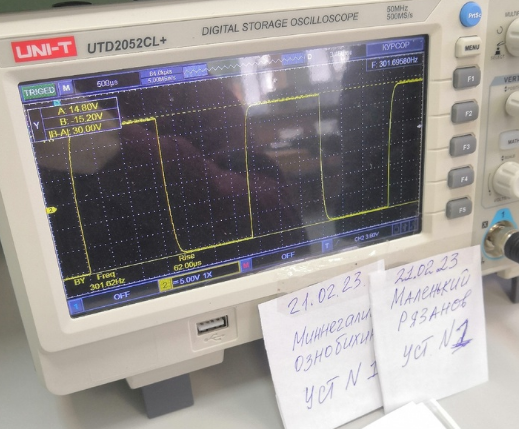

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского Отчет по лабораторной работе: МУЛЬТИВИБРАТОР Выполнили студенты 446 группы: Ознобихин М. В. Миннегалиев Р. К. Нижний Новгород, 2022 г. Теоритическая часть: Мультивибратор – релаксационный генератор электрических колебаний, представляющий собой двухкаскадный усилитель, замкнутый петлей положительной обратной связи. Термин «мультивибратор» указывает на множество гармоник, содержащихся в спектре генерируемых колебаний в виде периодической последовательности прямоугольных импульсов. Принцип работы мультивибратора на транзисторах в автоколебательном режиме: На рисунке 1 представлена принципиальная схема мультивибратора на транзисторах  Ппринцип работы схемы при условии, что Rб1, Rб2 >> Rк1, Rк2, а ёмкости конденсаторов C1 и C2 равны или не сильно отличаются. Ппринцип работы схемы при условии, что Rб1, Rб2 >> Rк1, Rк2, а ёмкости конденсаторов C1 и C2 равны или не сильно отличаются.Генерируемый сигнал в такой схеме обычно снимается с коллектора одного из транзисторов , при этом сигнал получается однополярным (не меняющим знак). Также можно снимать сигнальное напряжение между коллекторами транзисторов. В этом случае получится двухполярный сигнал с вдвое большей амплитудой импульсов. Работающий в автоколебательном режиме мультивибратор имеет два состояния квазиравновесия: в одном состоянии один из транзисторов закрыт (режим отсечки), другой – открыт (режим насыщения), в другом состоянии – наоборот. Эти состояния являются неустойчивыми, а переход схемы из одного состояния в другое происходит очень быстро (лавинообразно) из-за наличия глубокой положительной обратной связи. В схеме мультивибратора вход каждого каскада соединён в выходом другого. Цепи положительной обратной связи содержат конденсаторы и токоограничивающие резисторы и одновременно выполняют функцию времязадающих цепей, определяющих длительности импульсов и пауз. В начальный момент времени сразу после включения питания (напряжение питания равно E вольт) через оба транзистора начинает течь электрический ток, поскольку на их базы через резисторы Rб1 и Rб2 подаётся положительное относительно эмиттеров напряжение. Конденсаторы C1 и C2 полностью 5 разряжены в начальный момент (а, значит, их сопротивление близко к нулю), изза чего ток в базы транзисторов вначале пойдёт также и через коллекторные резисторы Rк2 и Rк1. Из-за отличия значений параметров симметричных элементов схемы (на практике сопротивление резисторов и параметры переходов транзисторов хоть ненамного, но будут различаться даже при одинаковых номинальных значениях) один из транзисторов начнёт открываться чуть быстрее, допустим VT2, что приведёт к более быстрому по сравнению с VT1 росту тока через его коллекторный переход, а значит, более быстрому снижению потенциала на коллекторе VT2 из-за падения напряжения на Rк2. Снижение потенциала коллектора транзистора VT2 передаётся в виде перепада напряжения отрицательной полярности через конденсатор C2 на базу транзистора VT1, который вследствие этого начинает закрываться и напряжение на его коллекторе при этом повышается. Через конденсатор C1 положительный перепад напряжения с коллектора транзистора VT1 поступает на базу транзистора VT2 и приводит к дальнейшему увеличению тока коллектора. Это, в свою очередь, ведёт к ещё большему снижению потенциала коллектора транзистора VT2 и т.д. Процесс очень быстро (лавинообразно) развивается до полного открывания транзистора VT2 и полного запирания транзистора VT1. Конденсатор C1 после открывания VT2 достаточно быстро зарядится примерно до напряжения питания по цепи Rк1 C1 переход база-эмиттер VT2 источник питания (если пренебречь падением напряжения на переходе база-эмиттер, которое при полностью открытом транзисторе будет намного меньше напряжения на C1). Процесс его зарядки на рис. 2 соответствует интервалу времени от t0 до t1. Одновременно с этим конденсатор C2 будет заряжаться по цепи Rб1 C2 переход коллектор-эмиттер VT2 источник питания. Но скорость его зарядки будет существенно медленнее, чем конденсатора C1, в силу того, что Rб1>> Rк1. Конденсатор С2 будет продолжать заряжаться до тех пор, пока напряжение на базе VT1 (точнее, на переходе база-эмиттер, к которому приложено напряжение конденсатора C2 через открытый VT2) не достигнет напряжения открывания в момент времени t2 (для большинства кремниевых биполярных транзисторов оно составляет около 0,6 В). Всё это время напряжение на коллекторе транзистора VT2 будет близко к нулю (на рис. 2 его уровень обозначен Vкэ – величина падения напряжения на открытом переходе коллекторэмиттер), а на коллекторе VT1 – к напряжению питания (E). После этого транзистор VT1 начнёт открываться, что приведёт к немедленному закрыванию транзистора VT2, т.к. напряжение конденсатора C1 через открывшийся транзистор VT1 окажется приложено к переходу база-эмиттер транзистора VT2, причём полярность этого напряжения окажется отрицательной (левая обкладка C1 с положительным зарядом окажется подключенной к эмиттеру VT2, а отрицательно заряженная правая обкладка – к базе). Процесс открывания VT1 и закрывания VT2 также происходит очень быстро и на рис. 2 соответствует моменту времени t2.  Далее C1 будет медленно перезаряжаться через Rб2 до момента, когда напряжение на базе VT2 достигнет напряжения открывания (момент t4), а C2 7 относительно быстро (за интервал от t2 до t3) зарядится через Rк2 и открытый переход база-эмиттер транзистора VT1 до напряжения питания. В этой фазе напряжение на коллекторе VT2 будет близко к напряжению питания, а на коллекторе VT1 – к нулю. Далее описанный процесс будет циклически повторяться, формируя при этом периодические последовательности прямоугольных импульсов на коллекторах транзисторов до тех пор, пока не будет отключено питающее напряжение. Особенностью рассмотренных процессов является также положительный выброс на осциллограмме с базы транзистора в момент его открывания. На рис. 2 видны выбросы на базе VT1 в моменты времени t2 и t5 и выбросы на базе VT2 в моменты времени t0 и t4. При открывании транзистора VT1 выбросы обусловлены передачей через конденсатор C2 положительного перепада напряжения с коллектора закрывшегося транзистора VT2 (в моменты t2 и t5), а при открывании VT2 – передачей через C1 положительного. Практическая часть: Расчет параметров генерируемого сигнала Произвели расчет параметров, при условии, что выходное напряжение снимается с коллектора транзистора VT2, а напряжение  для всех случаев, за исключением п. 11 таблицы 1. для всех случаев, за исключением п. 11 таблицы 1.Для расчета были использованы формулы (1), (2), (3), (4).  (1) (1) (1.1) (1.1) (2) (2) (2.1) (2.1) (3) (3) (3.1) (3.1) (4) (4)Таблица с теоретическими и практическими значениями представлена в приложении (таблица 1). Измерение и анализ параметров генерируемого сигнала Установили напряжение  . Подключили два канала осциллографа к коллекторам транзисторов VT1 и VT2. Измерили значения длительности импульса Tи, длительности паузы Tп, времени нарастания фронта импульса Tф, частоты импульсов F для сигнала на коллекторе транзистора VT2. Соответствующие значения занесли в таблицу 1 из приложения. . Подключили два канала осциллографа к коллекторам транзисторов VT1 и VT2. Измерили значения длительности импульса Tи, длительности паузы Tп, времени нарастания фронта импульса Tф, частоты импульсов F для сигнала на коллекторе транзистора VT2. Соответствующие значения занесли в таблицу 1 из приложения.В соответствии с приведенными выше формулами, меняются пропорционально параметры как расчетные, так и практические. Соответственно: R1 – влияет на изменение параметров для сигнала на транзисторе VT1. R2 – влияет на изменение параметров для VT2, а именно на времени нарастания фронта импульса. R3 – влияет на длительность паузы для VT2. R4 – влияет на длительность импульса для VT2. C1 – влияет на длительность импульса для VT2. C2 - влияет на длительность паузы и на времени нарастания фронта импульса для VT2. Также в таблице наглядно видно, что измеренные параметры длительностей паузы, импульса и нарастания фронта импульса в п.1-10 меньше, чем расчетные значения. Это можно объяснить тем, что при расчетных значениях у нас идеализированная модель, а при практических расчетов стоит также учитывать сопротивление проводов, других участков цепи, также погрешности времени открытия транзисторов, их не идеальные ВАХ и другие погрешности, связанные с влиянием внешней среды. Отдельно стоит проанализировать п.11. В нем практическое значение длительности паузы практически в 3 раза выше расчётного. Из этого следует, что при малом значении  , транзистор VT2 дольше заряжается, это можно связать с тем, что при в данном случае, большая часть энергии уходит на лишние потери, относительно случаев, когда , транзистор VT2 дольше заряжается, это можно связать с тем, что при в данном случае, большая часть энергии уходит на лишние потери, относительно случаев, когда  . Из-за этого полезная энергия в относительном масштабе становится существенно меньше, в следствии чего, транзистор заряжается практически в 3 раза дольше. . Из-за этого полезная энергия в относительном масштабе становится существенно меньше, в следствии чего, транзистор заряжается практически в 3 раза дольше.Изучение влияния напряжения  на форму и параметр импульсов. на форму и параметр импульсов.Установили соответствующие параметры цепи, далее плавно меняли сопротивление резистора R5 и наблюдали изменение осциллограммы, см рисунки 1 и 2.  Рисунок 1. Осциллограмма для задания 3 при E34 = 5В.  Рисунок 2. Осциллограмма для задания 3 при E34 = 15В. Исходя из полученных осциллограмм, можно сделать вывод, что при увеличении напряжения смещения меняются длительности импульсов и длительности паузы сигнала, при этом их соотношение остается неизменным. Вследствие этого происходит лишь увеличение частоты, без изменения остальных параметров сигнала. Изучение осциллограммы сигналов. Установили соответствующие значение параметров элементов схемы R1 = R2 = 2 кОм, R3 = R4 = 60 кОм, C1 = 10 нФ, C2 = 20 нФ; Также установили значение напряжения: E34 = 5В 4.1 Осциллограммы для коллектора 1 транзистора и базы 2-го Получили минимальные и максимальные значения на осциллограммы Значения с коллектора 1-го транзистора: Vmin=-3,56В Vmax=0,8В Значения с базы 2-го транзистора: Vmin=-0,2В Vmax=15В  Рисунок 3 Осциллограммы для коллектора 1 транзистора и базы 2-го. Осциллограммы для базы 1 транзистора и базы 2-го Значения для базы 1-го и 2-го транзисторов: Vmin= - 8,72В Vmax=0,8В  Рисунок 4 Осциллограммы для базы 1 транзистора и базы 2-го транзистора Осциллограмма дифференциального выходного сигнала мультивибратора: Значения для дифференциального сигнала (С1 = 20нФ): Vmin = 15,2В Vmax=14,8В  Рисунок 5 Осциллограмма дифференциального выходного сигнала мультивибратора Вывод: Мы провели измерения, а также расчет значений (Tи Tп Тф F), на установке – мультивибратор. Измерили и проанализировали параметров генерируемого сигнала. Изучили влияния напряжения  на форму и параметр импульсов. Также Пронаблюдали осциллограммы сигналов для (коллектора 1 транзистора и базы 2-го, для базы 1 транзистора и базы 2-го, дифференциального выходного сигнала). В ходе лабораторной работы выяснили особенности преобразования сигнала на входе и выходе мультивибратора и выяснили, как и по каким причинам реальные характеристики сигнала могут отличаться от расчетных. на форму и параметр импульсов. Также Пронаблюдали осциллограммы сигналов для (коллектора 1 транзистора и базы 2-го, для базы 1 транзистора и базы 2-го, дифференциального выходного сигнала). В ходе лабораторной работы выяснили особенности преобразования сигнала на входе и выходе мультивибратора и выяснили, как и по каким причинам реальные характеристики сигнала могут отличаться от расчетных.Приложение: Таблица 1. Результаты измерений и расчётов.

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

, мкс

, мкс , мкс

, мкс , мкс

, мкс