Отчет по учебной практике Учебная гидрологическая практика

Скачать 0.59 Mb. Скачать 0.59 Mb.

|

|

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования “петербургский государственный университет путей сообщения ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I” Факультет «Промышленное и гражданское строительство» Кафедра «Водоснабжение, водоотведение и гидравлика» Отчет по учебной практике «Учебная гидрологическая практика» Форма обучения - очная

Санкт-Петербург 2018 Содержание Введение 3 1 Оборудование водомерного поста 4 2 Измерение уровня воды 5 3 Глубины и геометрические характеристики поперечного сечения 6 3.1 Промеры глубины воды 6 3.2 Расчет характеристик поперечного сечения 8 4 Определение продольного уклона поверхности воды 9 5 Скорость, расход, гидравлические параметры русла 10 5.1 Измерение скоростей течения 10 5.2 Расчет расхода воды и гидравлических параметров русла 14 Приложение 1. Поперечный профиль. Эпюра средних скоростей. Эпюра элементарных расходов 16 Приложение 2. Памятка по технике безопасности 17 Приложение 3. Оценочный лист 19 Введение Задачей учебной практики являлось получение практических навыков гидрометрических измерений основных элементов речного потока и камеральной обработки их результатов. Учебная практика проводилась на р. Оккервиль (м. «пр. Большевиков»). Река Оккервиль протекает в пределах Всеволожского района Ленинградской области и г. Санкт-Петербурга. Исток реки находится на южной окраине верхового болота Приладожской низменности (п. Матокса); впадает в р. Охту, в 2-ух км от р. Невы (Красногвардейский район СПб). Общая длина реки 25 км, до замыкающего (учебного) створа – 21 км; площадь водосбора 53 км2. Водное питание реки смешанное: снеговое, дождевое и подземное. На долю весеннего половодья приходится в среднем 50% от годового стока воды. Доля дождевых паводков составляет 30%, подземное питание- 20%. Средний слой стока за год 320 мм. Максимальный расход воды весеннего половодья 1% обеспеченности – 12 м3/с. Минимальный 30-ти дневной сток 95% обеспеченности – 0,05…0,07 м3/с. В процессе учебной гидрометрической практики выполнены работы по:

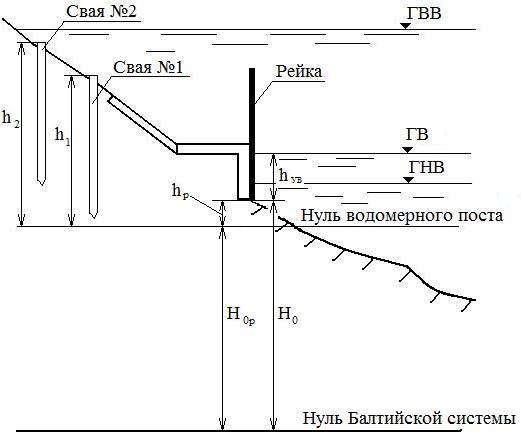

1 Оборудование водомерного поста Во время гидрометрических работ ежедневно утром и вечером производят измерение уровней воды на водомерных постах (рис. 1). Уровень воды (УВ) — высота поверхности воды над условной горизонтальной плоскостью сравнения, которая называется нулём графика водомерного поста. Для измерения УВ на изучаемом водотоке устраивается реечно-свайный водомерный пост, включающий вертикальную рейку и две сваи, расположенные в поточной части берега в створе1, перпендикулярном к среднему направлению течения воды (рис. 1). Сваи забиваются в том случае, когда в период прохождения практики ожидается подъём воды на 1–1,5 м и более. Рейка длиной 0,6–0,7 м закрепляется вертикально в бетонной стенке, причём ”0“ рейки помещается непосредственно у дна водотока.  Рис. 1: Схема определения уровня воды на свайном водомерном посту. На рисунке: ГВВ—горизонт высоких вод; ГНВ—горизонт низких вод; ГВ— горизонт воды в момент измерения; h1, h2 — величины приводки свай. Промеры УВ и измерения скоростей течения провели в гидростворе, проходящем по краю пешеходного моста через реку. Створ — вертикальная плоскость, проведённая через две данные точки местности. 2 Измерение уровня воды Схема определения УВ приведена на рис. 1. Для рассматриваемого поста принимаем H0 = 12,00 м в Балтийской системе высот (БС), нивелированием от бетонного репера определяем отметки нуля рейки (H0р), а также головок свай 1 и 2. После этого вычисляем величину приводки рейки по формуле  На начало и окончание работы взяты отсчёты УВ по водомерной рейке, закреплённой в бетонной стенке2. Уровень воды над нулём графика водомерного поста равен  , ,где  — отсчёт по водомерной рейке. — отсчёт по водомерной рейке. Абсолютная высотная отметка УВ определяется по формуле  В данной работе абсолютная высотная отметка уровня воды равна 27,2 м. 3 Глубины и геометрические характеристики поперечного сечения 3.1 Промеры глубины воды Измерение глубины воды производится на промерных вертикалях, расположенных через 1 м на мостовом гидростворе и фиксируемых по разметке на пролете моста или же по размеченному тросу от постоянного начала (кольцо на правом берегу). Глубина воды измерялась наметкой в двукратной повторности. Перед началом и после окончания промеров измерялся уровень воды в водотоке. Результаты промеров глубин воды записываются в журнал (табл. 2), по которым был построен поперечный профиль реки и вычислена площадь поперечного сечения ω. Площадь поперечного сечения определяется в виде суммы частных площадей трапеций, образованных промерными вертикалями и дном при уровне воды на момент промеров глубин. 3.2 Расчет характеристик поперечного сечения Площадь поперечного сечения определяется как сумма площадей трапеций, образованных промерными вертикалями и дном при данном горизонте воды: ω = ω1 + ω2 + . . . + ωn−1 + ωn (1) В данном случае имеем 13 промерных вертикалей и, следовательно, 12 площадей трапеций. Обозначим глубины воды на промерных вертикалях как h1–h13. Получим следующие площади: ω1 = 0,5∙(h1 + h2)∙l1−2 = 051 (м2); ω2=0,55 (м2); ω3=0,60 (м2); ω4=0,74 (м2); ω5=0,88 (м2); ω6=0,97 (м2); ω7=1,04 (м2); ω8= 1,03(м2); ω9=0,76 (м2); ω10=0,48(м2); ω11=0,40 (м2); ω12=0,18(м2). Общая площадь поперечного сечения ω=8,14 (м2). Смоченный периметр χ так же рассчитывается сложением по участкам между промерными вертикалями. Также к смоченному периметру нужно отнести глубины h1 и h13, так как они измерены вдоль вертикальных бетонных плит, которые тоже представляют собой поверхность трения для воды. Таким образом, смоченный периметр равен:  χ1=  =1,00 (м); χ2=1,00 (м); χ3=1,01 (м); χ4=1,01(м); χ5=1,01 (м); χ6=1,00 (м); χ7=1,00 (м); χ8=1,00 (м); χ9=1,10 (м); χ10=1,01(м); χ11=1,00 (м); χ12=0,50 (м). =1,00 (м); χ2=1,00 (м); χ3=1,01 (м); χ4=1,01(м); χ5=1,01 (м); χ6=1,00 (м); χ7=1,00 (м); χ8=1,00 (м); χ9=1,10 (м); χ10=1,01(м); χ11=1,00 (м); χ12=0,50 (м).  11,64+0,47+0,35=12,46 (м). 11,64+0,47+0,35=12,46 (м).Гидравлический радиус потока:  = 0,65 (м). = 0,65 (м).4 Определение продольного уклона поверхности воды Уклон поверхности воды в реке определяется по формуле:  где ∆УВ — разница уровней воды между двумя гидростворами; l — расстояние между этими гидростворами. Разность уровней воды определялась методом мгновенных наблюдений. На урезе воды при отсутствии волнения забиваются колья так, чтобы их верх выступал из воды на 3..5 см. Расстояние между кольями должно быть не менее 500 м. Поскольку уровень воды в реке всё время колеблется, необходимо определять падение реки на исследуемом участке в определённый момент времени. Для этого два наблюдателя одновременно добивают колья вровень с поверхностью воды. Затем нивелированием повышенной точности (III–IV класс) определяют отметки забитых кольев. Результаты записывают в журнал (табл. 3) и по ним вычисляют уклон поверхности воды в реке. 5 Скорость, расход, гидравлические параметры русла 5.1 Измерение скоростей течения По ширине гидроствора выбираются несколько скоростных вертикалей, положение которых отмечается в таблице 2. Скоростные вертикали выбираются равномерно по ширине реки через 2..3 м. При выборе места расположения вертикали следует отдавать предпочтение местам перелома поперечного профиля дна реки. В зависимости от глубины реки на скоростной вертикали берётся несколько точек для измерения в них скорости. Количество и расположение точек приведены в табл. 4. Таблица 4: Положение скоростных точек на скоростной вертикали

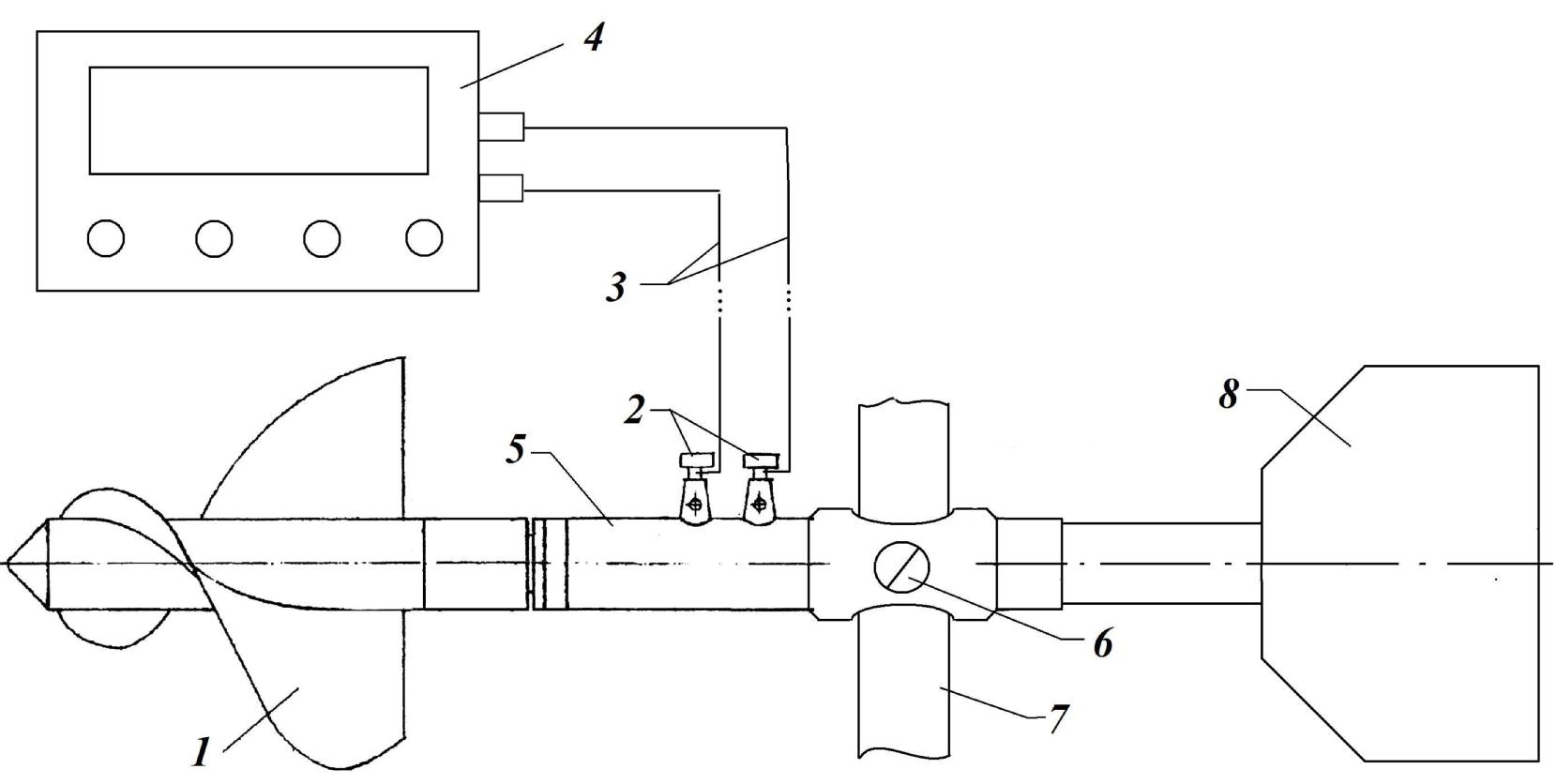

В табл. 4 h — глубина реки на данной вертикали. Наиболее распространённым и точным прибором для определения скорости течения является гидрометрическая вертушка (рис. 2). Схема устройства вертушки показана на рис. 3. Вертушка опускается в поток воды и стабилизатор 8 направляет её лопастным винтом 1 навстречу течению. Набегающая вода вращает винт 1. При этом в корпусе вертушки 5 замыкается контакт. Одно замыкание контакта соответствует одному или нескольким оборотам винта (в зависимости от настройки вертушки). Выходной сигнал контактного устройства по сигнальному проводу 3 поступает в преобразователь сигнала ПСВ-1 (рисунок 4). ПСВ фиксирует частоту замыканий и через 60 с выдаёт значение измеренной скорости течения. На корпусе вертушки имеются клеммы 2 (рис. 5) одна из которых герметична и присоединена к контакту внутри вертушки, а другая к корпусу (к ”массе“). С помощью винта 6 вертушка закрепляется на гидрометрической штанге 7 на определённой глубине (рис. 3). В положениях ”поверхность“ и ”дно“ ось вертушки должна находиться от поверхности воды или дна не менее, чем на 10 см, чтобы лопастной винт соприкасался только с водой. Измерение в точке выполняется два раза, вычисляется среднее арифметическое значение скорости в точке.  Рисунок 2  Рис. 3: Схема гидрометрической вертушки На рисунке: 1 — лопастной винт; 2 — клеммы; 3 — сигнальный провод; 4 — преобразователь сигнала вертушки; 5 — корпус вертушки; 6 — стопорный винт; 7 — штанга; 8 — стабилизатор.  Рисунок 4: Преобразователь сигналов вертушки  Рисунок 5: Клеммы и закрепительный винт Расчет средних скоростей на вертикали при измерении скоростей:

При измерении скоростей был заполнен журнал (табл. 5). 5.2 Расчет расхода воды и гидравлических параметров русла Умножая средние скорости на вертикалях на глубины, получают значения элементарных расходов qэ на скоростных вертикалях qэ = h·vср (2) Для четырех скоростных вертикалей получаем следующие значения элементарных расходов qэⅠ = h10∙vⅠ =0,129 (м2⁄с) qэⅡ = 0,235 (м2⁄с); qэⅢ = 0,174(м2⁄с); qэⅣ = 0,105(м2⁄с); На промерных вертикалях элементарные расходы получают по формуле (2), в которую подставляется скорость, полученная с эпюры скоростей. В Приложении 1 построена эпюра элементарных расходов. Эти расходы используются для определения частных расходов. Частные расходы между промерными вертикалями определяются, как произведение среднего элементарного расхода между промерными вертикалями на расстояние между ними. Qi = 0,5 ∙ (qi-1 + qi) ∙ li. (3) Поскольку у нас 13 промерных вертикалей, получаем 12 значений частных расходов. Q1 = 0,1 (м3/с); Q2 = 0,13 (м3/с); Q3 = 0,16 (м3/с); Q4 = 0,21 (м3/с); Q5 = 0,24 (м3/с); Q6 = 0,23 (м3/с); Q7 = 0,19 (м3/с); Q8 = 0,18 (м3/с); Q9 = 0,15 (м3/с); Q10 = 0,12 (м3/с); Q11 = 0,11 (м3/с); Q12 = 0,1 (м3/с). Общий расход для всего живого сечения определяется, как сумма частных расходов Q = Q1 + Q2 + Q3 +…+ Qn = 1,92 (м3/с) Определим две гидравлические характеристики поверхности русла: коэффициент Шези и коэффициент шероховатости. Коэффициент Шези определяется по формуле С =  , , где R — гидравлический радиус, i — гидравлический уклон. С = 11,9 (√м/с). Коэффициент шероховатости найдём, выражая его из формулы Маннинга С =  R1/6, R1/6,где n – коэффициент шероховатости. Получаем: n =  R1/6 = 0,078 R1/6 = 0,078Приложение 2 Краткая инструкция по ОТ при прохождении обучающимися учебной гидрологической практики 1. Общие требования охраны труда. 1.1. К самостоятельной работе допускаются лица, прошедшие вводный инструктаж и проверку знаний требований охраны труда. 1.2. При нахождении на полевых работах обучающийся обязан: 1.2.1 Выполнять только ту работу, которая ему поручена, при условии, что безопасное выполнение ее хорошо известно. 1.2.2. Соблюдать правила ПДД [1]; 1.2.3. Безукоснительно выполнять распоряжения преподавателя, касающиеся обеспечения порядка на практике; 1.2.4. Соблюдать общественный порядок во время полевых работ, не вступать в дискуссии с прохожими; 1.2.5. Немедленно извещать преподавателя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, или об ухудшении состояния своего здоровья. 1.3. Во время нахождения на объекте практики: 1.3.1. Не перевешиваться через перила моста. Размещаться относительно перил так, чтобы не создавалось возможности выталкивания человека за перила; 1.3.2. В случае возникновения метеоусловий, при которых проведение полевых работ невозможно (сильный ливень, гроза, град), группа отводится с места проведения полевых работ в ближайшее безопасное укрытие. На месте проведения практики возле реки Оккервиль это помещения многоцелевого спортивно-разлекательного комплекса "Ледовый дворец". 1.3.3. Следует обеспечивать личную гигиену при контакте с водой реки Оккервиль. Купание в реке во время практики запрещено. 1.4. В случае экстремально жаркой погоды [3]: 1.4.1. Для профилактики перегревания организма (гипертермии) организовать рациональный режим работы. При температуре наружного воздуха 35-37°С продолжительность периодов непрерывной работы должна составлять 15-20 минут с последующей продолжительность отдыха не менее 10-12 минут. При этом допустимая суммарная продолжительность термической нагрузки за рабочую смену не должна превышать 4-5 часов, для лиц использующих специальную одежду для защиты от теплового излучения и 1,5-2 часа для лиц без специальной одежды. 1.4.2. Не рекомендуется проведение работ на открытом воздухе, при температуре свыше 37°С, перенося эти работы на утреннее или вечернее время. Работа при температуре наружного воздуха более 37°С по показателям микроклимата относится к опасным (экстремальным). 1.4.3. В целях профилактики обезвоживания организма рекомендуется правильно организовать и соблюдать питьевой режим. Питьевая вода должна быть в достаточном количестве и в доступной близости. Рекомендуемая температура питьевой воды, напитков, чая - 12-15ºС. 1.5. Во время аудиторных занятий следует соблюдать внутренние инструкции Университета по охране труда. Библиография: 1. Правила дорожного движения РФ 2018 г.; 2. СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений», утв. постановлением Госкомсанэпиднадзора от 1 октября 1996 г. № 21 3. "Рекомендации по сохранению здоровья в жаркую погоду" (утв. Роспотребнадзором) ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I» (ФГБОУ ВО ПГУПС) Факультет «Промышленное и гражданское строительство» Кафедра «Водоснабжение, водоотведение и гидравлика» Специальность 23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей Специализация «Строительство дорог промышленного транспорта» Оценочный лист по учебной практике «Учебная гидрологическая практика» ______________________________________________________________________________________ Ф.И.О. Оценка учебной практики

Заключение: рецензируемый отчет по учебной практике «Учебная гидрологическая практика» соответствует требованиям основной образовательной программы (23.05.06) специальность «Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей» специализация «Строительство дорог промышленного транспорта». Итоговая оценка – ______________ Руководитель _________________ (подпись) «____» ____________ 20__ г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||