ответы на экзамен. Ответ на вопрос 1

Скачать 0.55 Mb. Скачать 0.55 Mb.

|

|

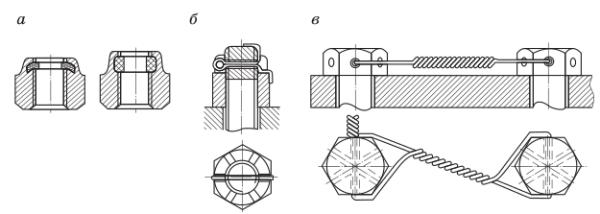

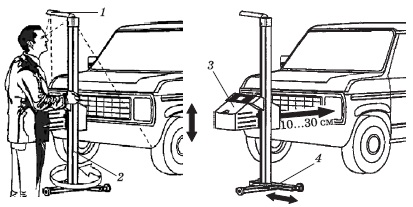

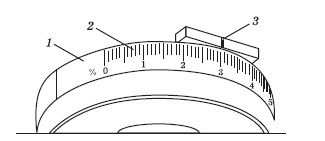

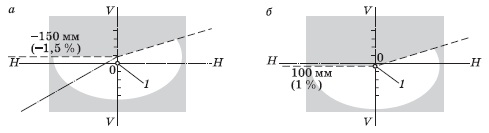

твет на вопрос №21 Категория М - Пассажирские транспортные средства Автомобили легковые Категория M1 — Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения. Автобусы, троллейбусы, специализированные пассажирские транспортные средства Категория M2 — Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн. Категория M3 — Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн. Категория N - Грузовые автомобили Категория N1 — Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонн. Категория N2 — Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонн, но не более 12 тонн. Категория N3 — Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 тонн. Категория O - Прицепы Категория O1 — Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых не более 0,75 тонн. Категория O2 — Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 0,75 т, но не более 3,5 тонн. Категория O3 — Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 3,5 т, но не более 10 тонн. Категория O4 — Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых более 10 тонн. Ответ на вопрос №22 Оценить показатели эффективности вспомогательной тормозной системы стендовым методом не представляется возможным. Такую проверку можно провести только путем дорожных испытаний и, как правило, при обеспечении достаточной загрузки транспортного средства. Однако эта проверка зачастую связана со значительными трудностями, так как большинство вспомогательных тормозов-замедлителей на современных автомобилях — встроенные износостойкие тормозные системы, которые приводятся в действие вместе с рабочей тормозной системой при нажатии на педаль рабочего тормоза. При инструментальном контроле проводится внешний осмотр вспомогательной тормозной системы и органов управления (включения и выключения) таких систем. Моторный тормоз-замедлитель не должен иметь внешних повреждений. При наличии крана непосредственного привода в действие такого тормоза следует завести двигатель и выполнить кратковременное моторное торможение. При этом частота вращения двигателя должна уменьшиться, а звук его работы должен свидетельствовать о повышенной нагрузке. Пневмосистема привода моторного тормоза не должна иметь утечек сжатого воздуха. Необходимо, чтобы узлы и детали гидравлического и электромеханического тормоза-замедлителя были надежно закреплены и не имели внешних повреждений. Корпус, резервуар и теплообменник, а также шланги и трубопроводы замедлителя не должны иметь подтеканий охлаждающей и гидравлической жидкости. Орган управления должен обеспечивать ступенчатое регулирование эффективности работы замедлителя. Электрооборудование должно быть заизолировано, а электропроводка — надежно крепиться в жгутах к неподвижным частям трансмиссии транспортного средства. Подвижная и неподвижная части замедлителя не должны иметь следов соприкосновения. Орган управления должен обеспечивать ступенчатое регулирование эффективности работы замедлителя. Ответ на вопрос №23 Перед проверкой технического состояния элементов рулевого управления следует подготовить объект диагностирования: Установить транспортное средство на горизонтальную ровную площадку с асфальто- или цементобетонной поверхностью. Установить управляемые колеса в положение, соответствующее прямолинейному движению. Перевести рычаг переключения передач (селектор автоматической трансмиссии) в нейтральное положение. Под неуправляемые колеса транспортного средства подложить противооткатные упоры. Определить наличие или отсутствие гидроусилителя на транспортном средстве; при его наличии — определить способ привода насоса и расположение основных его элементов. Далее в указанном порядке проверяется рулевое управление без вывешивания колес:  Оценить соответствие всех элементов рулевого управления конструкции транспортного средства. Осмотреть рулевое колесо на предмет отсутствия повреждений. В случае применения оплетки рулевого колеса следует оценить надежность ее крепления. Оценить надежность крепления рулевого колеса к валу рулевой колонки, для чего приложить знакопеременные ненормируемые усилия к его ободу в направлении вдоль оси рулевой колонки. Осмотреть элементы рулевой колонки, находящиеся в кабине автомобиля. Проверить работоспособность устройства регулировки положения колонки (при его наличии) и надежность ее фиксации в заданных положениях. Оценить надежность крепления рулевой колонки, для чего приложить знакопеременные ненормируемые усилия к ободу рулевого колеса в радиальном направлении в двух взаимно перпендикулярных плоскостях. Проверить работоспособность устройства, предотвращающего несанкционированное использование транспортного средства и воздействующего на рулевое управление, для чего извлечь ключ зажигания из замка и произвести запирание рулевой колонки. Оценить легкость вращения рулевого колеса во всем диапазоне угла поворота управляемых колес, для чего повернуть рулевое колесо по направлению движения и против направления движения часовой стрелки до упора. При повороте обратить внимание на легкость вращения без рывков и заеданий, а также отсутствие посторонних шумов и стуков. На транспортных средствах с гидроусилителем рулевого управления проверку осуществлять при заведенном двигателе. После окончания проверки вернуть рулевое колесо в положение, соответствующее прямолинейному движению. На транспортных средствах с гидроусилителем определить отсутствие самопроизвольного поворота рулевого колеса от нейтрального положения при работающем двигателе. Осмотреть карданные шарниры или эластичные муфты рулевой колонки, оценить надежность их крепления и убедиться в отсутствии не предусмотренных конструкцией люфтов и биений в данных соединениях. Осмотреть рулевую передачу на предмет отсутствия повреждений и подтеканий смазочного масла и рабочей жидкости (если рулевая передача является элементом системы гидроусилителя). При возможности убедиться в отсутствии люфтов входного и выходного валов или их биения при повороте рулевого колеса. Оценить надежность крепления картера рулевой передачи к раме (кузову) по наличию всех крепежных деталей и отсутствию его подвижности при вращении рулевого колеса в обе стороны. Осмотреть детали рулевого привода на предмет отсутствия повреждений и деформаций. Оценить надежность крепления деталей друг к другу и к опорным поверхностям. Проверить наличие элементов фиксации резьбовых соединений. Фиксация резьбовых соединений производится, как правило, тремя способами: с помощью самоконтрящихся гаек, шплинта и контровочной проволоки. Самоконтрящаяся гайка может иметь либо снабженный пластмассовой вставкой, либо деформированный участок резьбы для обеспечения плотного охвата резьбы винта.  Рис. Способы фиксации резьбовых соединений рулевого управления: а — самоконтрящейся гайкой; б — шплинтом; в — проволокой В случае применения шплинтов гайка имеет ряд прорезей в радиальном направлении, а винт — диаметральное отверстие в конечной части резьбы. После затяжки такого соединения шплинт вставляется в отверстие и работает на срез, предотвращая отворачивание гайки. Контровочной проволокой фиксируются, как правило, винты, завернутые в глухие отверстия. При этом головка винта имеет диаметральные сверления, в которые вводится проволока. Для фиксации она скручивается в замкнутый контур с охватом какого-либо неподвижного элемента основания и слегка натягивается. Натяжение проволоки при повороте головки винта препятствует его самопроизвольному отворачиванию. При наличии системы гидроусилителя проверить уровень рабочей жидкости в бачке насоса при работающем двигателе. Этот уровень контролируется по соответствующим меткам и должен находиться в пределах, предусмотренных изготовителем. Оценить состояние рабочей жидкости по визуальным показателям однородности, отсутствию инородных примесей и вспенивания. При наличии ременного привода насоса гидроусилителя осмотреть приводной ремень на предмет отсутствия повреждений. Определить натяжение ремня по его прогибу от усилия нажатия большого пальца руки в месте, наиболее удаленном от мест контакта ремня со шкивами. При необходимости измерить натяжение ремня с помощью соответствующего прибора. Проверить наличие не предусмотренных конструкцией транспортного средства перемещений деталей и узлов рулевого управления относительно друг друга или опорной поверхности. При этом задается знакопеременное перемещение деталей привода путем поворота рулевого колеса относительно нейтрального положения на 40.60° в каждую сторону. Люфт в шарнирах определяется путем приложения тыльной стороны ладони к сопрягаемым поверхностям шарнира. При значительном люфте кроме взаимного перемещения деталей шарнира ладонь воспринимает отчетливый стук, возникающий при достижении сопрягаемыми деталями конечного положения. Наличие такого стука не допускается. В шарнире может наблюдаться небольшое взаимное перемещение сопрягаемых деталей, вызванное демпфирующим действием упругих элементов. Такое перемещение может быть предусмотрено конструкцией транспортного средства и не является неисправностью. В отдельных случаях элементы шарнира рулевой тяги выполняют роль управляющего элемента золотникового клапана системы гидроусилителя. Взаимное перемещение в таком шарнире определяется ходом золотникового клапана в обе стороны. Указанный ход может составлять до 3 мм. Осмотреть устройства, ограничивающие максимальный поворот управляемых колес. Данные устройства должны быть предусмотрены конструкцией транспортного средства и находиться в работоспособном состоянии. Повернуть управляемые колеса на максимальные углы в обе стороны и убедиться в отсутствии касания шин и дисков колес в этих положениях элементов кузова, шасси, трубопроводов и жгутов электрооборудования. Осмотреть элементы системы гидроусилителя рулевого управления на предмет отсутствия подтекания рабочей жидкости, не предусмотренного конструкцией контакта трубопроводов с элементами рамы и шасси транспортного средства, надежности крепления трубопроводов. Убедиться в том, что гибкие шланги системы гидроусилителя не имеют трещин и повреждений, достигающих слоя их армирования. Ответ на вопрос №24 Для проведения проверки технического состояния фар головного освещения транспортного средства с помощью соответствующего прибора следует выполнить ряд подготовительных операций в указанной последовательности: Установить проверяемое транспортное средство на рабочую площадку всеми колесами так, чтобы до передней границы площадки оставалось расстояние не менее 1 м, а до боковых границ — не менее 0,5 м. (Под рабочей площадкой понимается ровная горизонтальная площадка с твердым покрытием, имеющая отклонение от горизонтального положения не более 3 мм на 1 м и метрологически поверенная по этому показателю.) Проверить давление воздуха в шинах и при необходимости довести его до нормы. Проверить целостность фар и надежность их фиксации. Для транспортных средств, оборудованных регулируемой подвеской, завести двигатель и установить подвеску в транспортное положение всех осей, после чего заглушить двигатель. Проверить работоспособность корректирующих устройств света фар. После проверки установить корректор в соответствующее загрузке положение. На транспортных средствах, оборудованных регулируемой подвеской всех осей, установить корректор в нулевое положение независимо от загруженности транспортного средства. Для порожних транспортных средств категории М1 обеспечить загрузку транспортного средства массой (70 ± 20) кг (человек или груз) на заднем сиденье. Определить первоначальный наклон светотеневой границы ближнего света фар по обозначению завода-изготовителя. Определить тип фар по обозначениям, нанесенным на их рассеиватели. Расположить прибор так, чтобы расстояние от рассеивателя фары до линзы прибора было равно расстоянию, предусмотренному инструкцией по эксплуатации прибора. Разместить оптическую камеру по высоте таким образом, чтобы середина фары по высоте находилась на одном уровне с серединой по высоте положения линзы. Сориентировать оптическую камеру прибора так, чтобы продольная ось камеры располагалась в одной плоскости с исходной осью фары. Для этого следует использовать ориентирующее приспособление прибора, как показано на рисунке.  Рис. Установка прибора для проверки света фар: 1 — ориентирующее приспособление; 2 — поворотный штатив; 3 — оптическая камера; 4 — тележка для перемещения по полу  Рис. Лимб рукоятки для установки положения измерительного экрана: 1 — рукоятка; 2 — шкала; 3 — указатель Далее проверяется свет фар: Включить ближний свет фар. С помощью рукоятки с нанесенной шкалой установить измерительный экран прибора в положение, при котором горизонтальная линия на нем совпадает с левой частью светотеневой границы фары. Определить абсолютное значение указанного снижения по шкале. Проверить характер расположения светового пятна на экране. Световое пятно должно иметь выраженную светотеневую границу в соответствии с нанесенной на экран разметкой. Точка пересечения правой и левой частей светотеневой границы фары должна находиться на средней вертикальной линии Н-Н экрана. При наличии на транспортном средстве фар, оснащенных газоразрядными источниками света, проверить исправность автоматического корректора фар путем наблюдения за неизменностью положения светотеневой границы при покачивании подрессоренной части транспортного средства путем периодического приложения усилий к кузову в вертикальной плоскости, а также омывателя фар путем приведения его в действие. Проверить уровень положения левой части светотеневой границы, который должен соответствовать значению, указанному в условном обозначении, а при его отсутствии — указанному в таблице. К полученному значению уровня снижения прибавить 150 мм (1,5 %) и измерить в этом положении силу света фары. Сравнить полученное значение с нормативным для освещенной части экрана. Положение фотоприемника на измерительном экране должно соответствовать указанному на рисунке. Вычесть из абсолютного значения снижения светотеневой границы 100 мм (1,0 %) и измерить в этом положении силу света фары. Полученное значение сравнить с нормативным для теневой части экрана. Положение фотоприемника на измерительном экране должно соответствовать указанному на рисунке. Включить дальний свет фар. Установить с помощью рукоятки измерительный экран прибора в нулевое положение по лимбу рукоятки. Проверить расположение светового пятна на экране: вертикальная ось симметрии светового пятна должна совпадать с вертикальной линией разметки. Центр светового пятна не должен быть выше центра разметки экрана. Для фар типа И (НИ, DR) проверить силу света, установив фотоэлемент в точку, наиболее ярко освещенную на экране. Для фар типа СИ (НСИ, DCR) проверить силу света, установив фотоэлемент в точку, находящуюся на 100 мм (1 %) выше светотеневой границы ближнего света этой же фары. Повторить операции по установке прибора для проверки света фар, расположенных по другому борту транспортного средства, после чего осуществить проверку ближнего и дальнего света, как указано выше. По окончании проверить и сложить контрольные значения силы света всех одновременно включаемых фар дальнего света, нанесенные на рассеиватели. Сравнить полученное значение с предельно допустимым. Включить противотуманный свет. Установить измерительный экран прибора с помощью рукоятки в положение, при котором горизонтальная линия на нем совпадает со светотеневой границей света фары. Определить по шкале лимба абсолютное значение указанного снижения. Проверить расположение светового пятна на экране. Оно должно иметь выразительную горизонтальную светотеневую границу. Проверить уровень положения светотеневой границы, который должен соответствовать значению, указанному в таблице От полученного значения уровня снижения отнять 530 мм (5,3 %) и измерить в этом положении силу света фары. Полученное значение сравнить с нормативным для теневой части экрана. Положение фотоприемника на измерительном экране должно соответствовать указанному на рисунке.  Рис. Установка фотоприемника при измерении силы света фар ближнего света: а — в освещенной части измерительного экрана; б — в теневой части измерительного экрана; 1 — фотоприемник |