Память_лекция. Память общее представление о памяти

Скачать 223 Kb. Скачать 223 Kb.

|

|

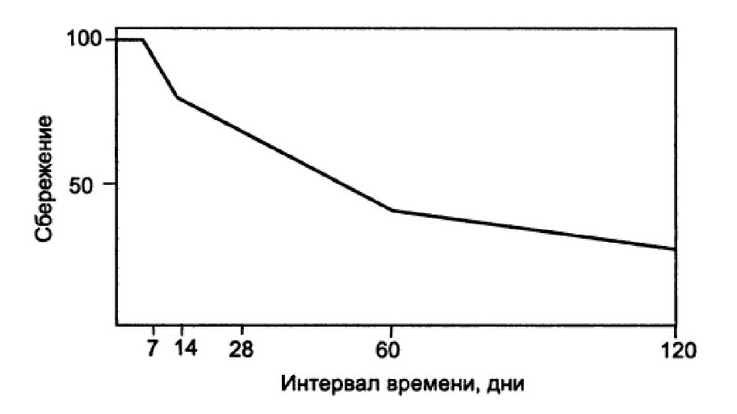

ПАМЯТЬ Общее представление о памяти Наш психический мир многообразен и разносторонен. Психическое развитие возможно потому, что мы сохраняем приобретенный опыт и знания. Все, что мы узнаем, каждое наше переживание, впечатление или движение оставляют в нашей памяти известный след, который может сохраняться достаточно длительное время и при соответствующих условиях проявляться вновь и становиться предметом сознания. Память – форма психического отражения действительности, заключающаяся в узнавании, закреплении, сохранении и забывании, а также воспроизведении человеком его опыта, делающая возможным его повторное использование в деятельности. Именно благодаря памяти человек в состоянии накапливать информацию, не теряя прежних знаний и навыков. Следует помнить, что намять занимает особое место среди психических познавательных процессов. Многими исследователями память характеризуется как «сквозной» процесс, обеспечивающий преемственность психических процессов и объединяющий все познавательные процессы в единое целое. Существует несколько основных подходов в классификации памяти. I. Виды памяти в зависимости от характера психической активности, преобладающей в деятельности: 1. Моторная память (двигательная) – это запоминание, сохранение и воспроизведение различных движений и их систем. Эта память служит основой для формирования различных практических навыков – от ходьбы до сложнейших трудовых операций (например, игра на фортепиано). 2. Эмоциональная память (аффективная) – это память на чувства. Эмоции играют большую роль в регуляции поведения. Пережитые и сохраненные в памяти чувства выступают как сигналы, побуждающие к действию или удерживающие от него. 3. Наглядно–образная память – это память на зрительные, звуковые, осязательные, обонятельные и др. образы. Зрительная и слуховая память играет особо важную роль в жизненной ориентировке человека. 4. Словесно–логическая память – это память на смысл изложения, его логику, на соотношение между элементами получаемой в словарной форме информации. II. Виды памяти в зависимости от целей деятельности. Некоторые авторы выдвигают основанием этой классификации степень произвольности мнемического процесса: Непроизвольная память – запоминание и воспроизведение, характеризующиеся отсутствием цели специально что-то запомнить или припомнить. Произвольная память характеризуется намерением запомнить, сохранить, а затем воспроизвести запоминаемый материал. Эта память дает возможность преднамеренно заучить или припомнить то, что необходимо. III. В зависимости от приемов заучивания различают механическую и смысловую память. Механическая память – это запоминание информации в той форме, в которой она воспринимается. Логическая память (смысловая) – это запоминание не внешней формы, а смысла изучаемой информации. Этот вид памяти совершается при раскрытии различных логических, существенных связей в материале, при выделении в нем главного и второстепенного. IV. В зависимости от продолжительности удержания информации в памяти выделяют кратковременную, оперативную, долговременную память. Некоторые авторы включают в эту классификацию также сенсорную память. 1. Сенсорная память (иконическая) – эта память удерживает довольно точную и полную картину мира, воспринимаемую органами чувств. Длительность сохранения картинки примерно 0,1–0,5 секунд. 2. Кратковременная память – это запоминание и сохранение информации на короткий срок после однократного и очень непродолжительного восприятия. Длительность удержания мнемических следов не превышает нескольких десятков секунд. 3. Оперативная память – запоминание, проявляющееся в конкретной деятельности, действиях, операциях. Содержанием оперативной памяти являются некоторые промежуточные результаты деятельности. Они сохраняются до тех пор, пока не измениться ситуация и когда дальнейшее хранение информации утратит свою целесообразность. 4. Долговременная память – обеспечивает длительное сохранение материала, продолжительное удержание знаний, умений, навыков. Этот вид памяти характеризуется огромным объемом сохраняемой информации. Механизмом ввода этой информации является чаще всего многократное повторение, которое осуществляется на уровне кратковременной памяти. Основные процессы памяти. К процессам памяти относят: запоминание (закрепление), воспроизведение (актуализация и возобновление) и сохранение и забывание (сохранение). Запоминание – один из процессов памяти, посредством которого осуществляется ввод информации в память. В процессе запоминания включение вновь поступающих элементов в структуру памяти происходит путем их ввода в систему связей (Зинченко П. И.). Физиологической основой запоминания является мнемическая функция нервной системы (НС), выражающаяся в образовании следов, предшествующих возбуждению и в проторении путей, идущих от одного возбужденного участка НС к другому, который одновременно или непосредственно вслед за ним находился в состоянии возбуждения. Запоминание начинается с запечатления, которое первоначально совершается непроизвольно в той или иной деятельности, не ставящей себе непосредственно цели запомнить. В соответствии с целями деятельности, в которую включены процессы запоминания, различают два вида запоминания: непроизвольное и произвольное. Непроизвольное запоминание происходит без специально поставленной цели – запомнить, при отсутствии волевых усилий, без предварительного выбора материала, подлежащего запоминанию, без применения специальных приемов запоминания. Произвольное запоминание характеризуется тем, что человек, побуждаемый определенными мотивами, ставит перед собой цель запомнить то, что намечено им самим или ему предлагается. Таким образом, произвольное запоминание является специфическим мнемическим действием, т.е. таким действием, основной целью которого будет само запоминание. Произвольное запоминание является специфически человеческим феноменом, ибо только у человека запоминание становиться специальной задачей, а заучивание материала, сохранение его в памяти и припоминание – специальной формой сознательной деятельности. Эффективность произвольного запоминания повышает опора на образные связи. Поэтому там, где это возможно, необходимо вызывать у себя соответствующие образы, ассоциировать их с содержанием материала, который мы запоминаем. Одно из важнейших средств запоминания – воспроизведение, выступающее в форме пересказывания самому себе запоминаемого содержания. Следующим приемом является повторение. Многократное повторение всего материала до полного и безошибочного его запоминания является сутью заучивания – специально организованного запоминания. Лучший вид повторения – это включение усвоенного материала в последующую деятельность. В связи с процессами понимания (степенью осмысления запоминаемого материала) рассматривают: механическое и смысловое (логическое) запоминание. Механическое запоминание – это запоминание точной последовательности тех или иных объектов, осуществляющееся без установления логических связей между частями запоминаемого материала. Осмысленное запоминание основано на понимании внутренних логических связей между отдельными частями материала. Это предполагает мыслительную переработку материала и опирается, главным образом, на обобщенные связи между частями материала на уровни второй сигнальной системы. Оно обладает следующими плюсами: гибкостью, экономностью (экономит время и усилия). Понятое запоминается быстрее и прочнее потому, что содержательно ассоциируется с уже усвоенными ранее знаниями, с прошлым опытом человека. Следующим основанием для классификации видов запоминания является использование мнемических средств. Почти всегда в процессах осмысленного запоминания имеет место опосредование, которое характеризуется сознательным использованием различных вспомогательных средств для запоминания, выполняющих роль «ключей» при воспроизведении. В противоположность опосредованному, выделяют непосредственное запоминание, предполагающее запечатление воспринятого как оно есть без всякой предварительной переработки. По результату выделяют дословное и смысловое запоминание. Можно выделить еще несколько факторов, влияющих на запоминание. Это, во-первых, особенности самого материала: новизна – редкие, странные, необычные впечатления запоминаются лучше, чем привычные, часто встречающиеся; наглядность – наглядно-образный материал запоминается лучше словесного; связность – наличие логически связанных элементов; понятность; ритмичность; объем. Во-вторых, обстановка, условия, в которых приходится запоминать: действие посторонних раздражителей, мешающих сосредоточиться, снижает продуктивность запоминания. Всю информацию, которая была воспринята, мы не только запоминаем, но и сохраняем определенное время. Сохранение как процесс памяти имеет свои закономерности. Сохранение – это не пассивное хранение материала, не простое его консервирование, это сложный динамический процесс, который совершается в условиях определенным образом организованного усвоения, и включает многообразные процессы переработки материала, предполагающие участие различных мыслительных операций: обобщение, систематизация. Процесс сохранения имеет свою динамику, при разных условиях различную; она может выражаться не только в убыли материала, в более или менее быстром забывании, но и в некоторых случаях, последующее воспроизведение может оказаться более полным, совершенным, чем предыдущее (явление реминисценции). Уже в силу этого не приходится понимать сохранение как простое консервирование; оно включает освоение и овладение материалом, его переработку и отбор, обобщение и конкретизацию, систематизацию и детализацию. Сохранение обеспечивает длительное удержание воспринятой информации в памяти в скрытом виде. Сохранение может быть динамическим и статическим. Динамическое сохранение проявляется в оперативной памяти, а статическое – в долговременной. При динамическом сохранении материал мало изменяется, а при статическом – он обязательно подвергается определенной переработке и реконструкции (исчезновение менее существенных деталей, замена их на другие, изменение последовательности, степени обобщения). Результаты исследований показывают, что лучше всего сохраняются основные положения, менее полно сохраняются отдельные смысловые единицы, наименее сохраняется текстуальное содержание, т.е. не смежные между собой части текста, а те, которые по смыслу связаны между собой. Смысловые связи доминируют над ассоциативными. Поэтому сохраняющийся в памяти материал приобретает все более обобщенный характер. Процесс, противоположный сохранению, – забывание. Забывание – это процесс, приводящий к утрате четкости и уменьшению объема закрепленного в памяти материала, невозможности воспроизвести, а, в крайнем случае, даже узнать то, что было известно из прошлого опыта. Забывание – биологически целесообразное явление. Следует отличать временное забывание от длительного. Временное забывание может быть связано с действием отрицательной индукции. Так, сильные посторонние раздражители во время заучивания могут либо затруднять образование новых временных связей, снижая эффективность запоминания, либо ослаблять, как бы стирая следы ранее выработанных связей и вызывать тем самым забывание. Такое забывание может быть связано с влиянием предшествующей деятельности (проактивное, т.е. «наперед действующее» торможение), или, наоборот, с отрицательным влиянием последующей деятельности (ретроактивное, т.е. «назад действующее» торможение). Торможение проявляется особенно тогда, когда предшествующая или последующая деятельность будет сложной и сходной по содержанию с настоящей деятельностью. Отсюда вытекают важные педагогические выводы: Во-первых, при переходе от одного материала к другому необходимо делать небольшой перерыв, отдыхать от умственной работы. Во-вторых, надо по возможности не совмещать сходную, как по содержанию, так и по условиям осуществления, деятельность заучивания с последующей деятельностью (для предотвращения смешивания и искажения материала). Проактивное и ретроактивное торможение проявляются и в пределах какой-либо одной деятельности, в частности в процессе заучивания заданного материала. Примером является «эффект края»: середина материала запоминается хуже, чем начало и конец, т.к. середина подвергается отрицательному влиянию проактивного и ретроактивного торможения, особенно если материал велик по объему. Поэтому середина требует большего числа повторений. Необходимо придерживаться размеренного, неторопливого темпа работы. Рассматривая различные варианты проявления забывания, нельзя не сказать о реминисценции. Она проявляется в том, что отсроченное воспроизведение оказывается более полным, нежели то, которое осуществляется сразу после заучивания. Следует обратить внимание на то, что забывание протекает во времени неравномерно. Это впервые установил Г. Эббингауз, который показал, что наибольшая потеря материала происходит сразу же после заучивания, а в дальнейшем идет медленнее.

А. Пьерон, проведший по тому же методу, что Г. Эббингауз, исследование запоминания ряда в 50 чисел, предложил свою логарифмическую формулу для определения запоминания как функции времени.

А. Пьерон не указывает, чем он объясняет расхождение между результатами своего исследования и данными Г. Эббингауза и почему его формула выражает общий закон забывания. Можно предположить, что у Пьерона получился иной результат, чем у Эббингауза, потому, что числовой ряд, которым пользовался Пьерон, запоминался, вероятно, не так механически, как бессмысленные слоги. Между числами, возможно, устанавливались некоторые соотношения, облегчавшие запоминание. Помимо того, слоги в опытах Эббингауза представляли собой неизвестные испытуемым элементы, между тем как числа им были, конечно, известны. Формула Пьерона также никак не может быть признана общим законом. Что влияет на забывание? – Забывание носит, как и запоминание, избирательный характер. Устойчиво значимый материал, связанный своим содержанием с потребностями человека, с его глубокими интересами, с целью его деятельности, забывается медленнее. Забывается то, что перестает быть для человека существенным, важным, а отчасти и то, что идет вразрез с его устремлениями. – Забывание зависит от объема запоминаемого материала. Как показывают исследования, процент сохранения заученного материала после определенного отрезка времени находится в обратно пропорциональном отношении к объему этого материала при условии количественно и качественно одинаковой работы с ним. В связи с этим важно дозировать материал, который дают учащимся для запоминания. – Забывание зависит от организации запоминания, сохранения и воспроизведения (например, от организации материала при запоминании, от мер, предупреждающих забывание, и от условий, в которых осуществляется воспроизведение). Извлечение материала из памяти осуществляется с помощью двух процессов – узнавание и воспроизведение. Узнавание – это опознавание воспринимаемого объекта как уже известного по прошлому опыту. Узнавание какого–либо объекта происходит в момент его восприятия и означает, что представление об этом объекте сформировалось у человека или на основе личных впечатлений (представления памяти), или на основе словесных описаний (представления воображения). Процессы узнавания отличаются друг от друга степенью определенности. Наименее определенно узнавание в тех случаях, когда мы испытываем только чувство знакомости объекта, а отождествить его с чем-либо из прошлого опыта не можем. Например, мы видим человека, лицо которого нам кажется знакомым, а вспомнить, кто он и при каких обстоятельствах мы могли с ним встречаться, не можем. Подобные случаи характеризуются неопределенностью узнавания. В других случаях узнавание, наоборот, отличается полной определенностью: мы сразу узнаем человека как определенное лицо. Поэтому данные случаи характеризуются полным узнаванием. Оба этих варианта узнавания развертываются постепенно, и поэтому они часто близки к припоминанию, а, следовательно, являются сложным мыслительным и волевым процессом. Процессы узнавания и воспроизведения не всегда осуществляются с равным успехом. Иногда бывает так, что мы можем узнать какой-либо объект, но воспроизвести его, когда он отсутствует, оказываемся не в состоянии. Бывают случаи обратного рода: у нас появляются какие-то представления, но сказать, с чем они связаны, мы не можем. Чаще всего мы испытываем затруднения при воспроизведении чего-либо, и гораздо реже такие затруднения возникают при узнавании. Как правило, мы бываем в состоянии узнать при невозможности воспроизвести. Таким образом, узнавание осуществляется легче, чем воспроизведение. Собственно, воспроизведение, в отличии от узнавания, осуществляется без повторного восприятия того объекта, который воспроизводится. Воспроизведение – это процесс воссоздания образа предмета, воспринимаемого нами ранее, но не воспринимаемого в данный момент. Воспроизведение отличается от восприятия тем, что оно осуществляется после него и вне его. Физиологической основойвоспроизведения является возобновление нервных связей, образовавшихся ранее при восприятии объектов и явлений. Так же как сохранение не пассивное лишь хранение, так и воспроизведение – не механическое повторение запечатленного или заученного. В процессе воспроизведения воспроизводимое не только воспроизводится, но в известной мере и формируется. Мысль включается в процесс воспроизведения, уточняя, обобщая, систематизируя, перерабатывая, реконструируя содержание. Но иногда не удается вспомнить то, что необходимо, и тогда от нас требуются волевые усилия. Преодолевая трудности, нам приходится осуществлять активный поиск: мы сознательно намечаем, что может помочь нам вспомнить, оцениваем все, что вспоминаем, судим о том, почему оно не подходит. Такое воспроизведение называется припоминанием, и как вы уже заметили, оно тесно связано с мыслительными процессами. Припоминание не есть простое воспроизведение прошлых впечатлений. Знания, усвоенные нами в прошлом, при воспроизведении связываются с новыми знаниями, по-новому упорядочиваются, глубже осознаются. Большое влияние на акт воспроизведения оказывает уверенность в возможности припомнить. Припоминание – умственные действия, связанные с поиском, восстановлением и извлечением из долговременной памяти необходимой информации. Припоминание выступает как произвольная форма воспоминания. Особое место занимают воспоминания – историческая память личности. Воспоминания – это воспроизведение образов нашего прошлого, локализованных во времени и пространстве. При воспоминаниях мы не только воспроизводим объекты прошлого, но и относим их к определенному времени и месту, т.е. вспоминаем, где, когда, при каких обстоятельствах они воспринимались нами, связываем их с определенным периодами нашей жизни, осознаем их временную последовательность. Индивидуальные различия в памяти. Объем памяти – это важнейшая интегральная характеристика памяти в целом и ее отдельных процессов, отражающая количественные показатели и возможности запечатляемой, сохраняемой и воспроизводимой человеком информации. Скорость памяти характеризуется числом повторений, необходимых тому или иному человеку для запоминания определенного объема материала. Быстрота памяти – это способность человека в процессе запечатления, сохранения и воспроизведения информации достигать определенной скорости ее обработки и использования. Точность – это характеристика памяти, которая показывает способность человека в процессе запечатления, сохранения и воспроизведения информации качественно и продуктивно отражать ее основное содержание. Прочность выражается в сохранении заученного материала и в скорости его забывания. Длительность – важнейшая характеристика памяти человека в целом и ее процессов, свидетельствующая о его способности удерживать определенное время в своем сознании нужную информацию. Готовность – это одна из важнейших характеристик памяти, свидетельствующая о предрасположенности человека и его сознания всегда активно использовать всю запечатленную информацию. История исследования процессов памяти (Теории памяти) Психологические теории памяти В истории психологии уже с давних времен предпринимались попытки объяснить связь психических процессов при запоминании и воспроизведении. Еще Аристотель пытался вывести принципы, по которым наши представления могут связываться друг с другом. Эти принципы, названные впоследствии принципами ассоциации (слово «ассоциация» означает «связь», «соединение»), получили в психологии широкое распространение. Принципы эти таковы: 1. Ассоциация по смежности. Образы восприятия или какие-либо представления вызывают те представления, которые в прошлом переживались одновременно с ними или непосредственно вслед за ними. Например, образ нашего школьного товарища может вызвать в памяти события из нашей жизни, имеющие положительную или отрицательную эмоциональную окраску. 2. Ассоциация по сходству. Образы восприятия или определенные представления вызывают в нашем сознании представления, сходные с ними по каким-либо признакам. Например, при виде портрета человека возникает представление о нем самом. Или другой пример: когда мы видим какой-то предмет, он может напомнить нам о каком-либо человеке или явлении. 3. Ассоциация по контрасту. Образы восприятия или определенные представления вызывают в нашем сознании представления в каком-нибудь отношении противоположные им, контрастирующие с ними. Например, представив что-нибудь черное, мы можем тем самым вызвать в представлении какой-либо образ белого цвета, а представив великана, мы можем тем самым вызвать в представлении образ карлика. Существование ассоциаций связано с тем, что предметы и явления действительно запечатлеваются и воспроизводятся не изолированно друг от друга, а в связи друг с другом (по выражению Сеченова, «группами или рядами»). Воспроизведение одних влечет за собой воспроизведение других, что обусловливается реальными объективными связями предметов и явлений. Под их воздействием возникают временные связи в коре мозга, служащие физиологической основой запоминания и воспроизведения. Учение об ассоциации получило широкое распространение в психологии, особенно в так называемой ассоциативной психологии, распространившей принцип ассоциации на все психические явления (Д. Юм, У. Джемс, Г. Спенсер). Представители данного научного направления переоценивали значение ассоциаций, что приводило к несколько искаженному представлению о многих психических явлениях, в том числе памяти. Так, запоминание рассматривалось как образование ассоциаций, а воспроизведение как использование уже имеющихся ассоциаций. Особое условие для образования ассоциаций – многократное повторение одних и тех же процессов во времени. К сожалению, в большинстве случаев теории ассоциативной психологии представляют собой вариант механистической трактовки психических явлений. В понимании ассоционистов психические процессы связываются, объединяются друг с другом сами, независимо от осознания нами существенных внутренних связей самих предметов и явлений, отражением которых эти психические процессы являются. Вместе с тем отрицать существование ассоциативных связей нельзя. Однако подлинно научное обоснование принципа ассоциаций и раскрытие их закономерностей было дано И.М. Сеченовым и И.П. Павловым. По Павлову, ассоциации – не что иное, как временная связь, возникающая в результате одновременного или последовательного действия двух или нескольких раздражителей. Следует отметить, что в настоящее время большинство исследователей рассматривает ассоциации лишь как один из феноменов памяти, а не как основной, а тем более единственный ее механизм. Изучение памяти явилось одним из первых разделов психологической науки, где был применен экспериментальный метод. Еще в 80-х гг. XIX в. немецкий психолог Г. Эббингауз предложил прием, с помощью которого, как он считал, было возможно изучить законы «чистой» памяти, независимые от деятельности мышления. Этот прием – заучивание бессмысленных слогов. В результате он вывел основные кривые заучивания (запоминания) материала и выявил ряд особенностей проявления механизмов ассоциаций. Так, например, он установил, что сравнительно простые, но произведшие на человека сильное впечатление события могут запоминаться сразу, прочно и надолго. В то же время более сложные, но менее интересные события человек может переживать десятки раз, но в памяти они надолго не остаются. Г.Эббингауз также установил, что при пристальном внимании к событию бывает достаточно его однократного переживания, чтобы в дальнейшем точно его воспроизвести. Другой вывод состоял в том, что при запоминании длинного ряда лучше воспроизводится материал, находящийся на концах («эффект края»). Одним из самых важных достижений Г. Эббингауза было открытие закона забывания. Данный закон был им выведен на основе опытов с запоминанием бессмысленных трехбуквенных слогов. В ходе опытов было установлено, что после первого безошибочного повторения серии таких слогов забывание идет вначале очень быстро. Уже в течение первого часа забывается до 60% всей полученной информации, а через шесть дней в памяти остается менее 20 % от общего числа первоначально выученных слогов. Параллельно с исследованиями Г. Эббингауза проводились исследования и других ученых. В частности, известный немецкий психиатр Э. Крепелин изучал, как протекает запоминание у психически больных. Другой известный немецкий ученый – психолог Г.Э. Мюллер – осуществил фундаментальное исследование основных законов закрепления и воспроизведения следов памяти у человека. Следует отметить, что на первых порах исследование процессов памяти у человека в основном сводилось к изучению специальной сознательной мнемической деятельности (процесса преднамеренного заучивания и воспроизведения материала) и значительно меньше внимания уделялось анализу естественных механизмов запечатления следов, в одинаковой степени проявляющихся как у человека, так и у животного. Это было связано с широким распространением в психологии интроспективного метода. Однако с развитием объективного исследования поведения животных область изучения памяти была существенно расширена. Так, в конце XIX – начале XX в. появились исследования американского психолога Э. Торндайка, который впервые сделал предметом изучения формирование навыков у животного. Помимо теории ассоциаций существовали и другие теории, рассматривающие проблему памяти. Так, на смену ассоциативной теории пришла гештальт-теория. Исходным понятием в данной теории была не ассоциация предметов или явлений, а их изначальная, целостная организация – гештальт. По мнению сторонников этой теории, процессы памяти определяются формированием гештальта. Видимо, следует пояснить, что «гештальт» в переводе на русский язык означает «целое», «структура», «система». Этот термин был предложен представителями направления, возникшего в Германии в первой трети XX в. В рамках этого направления была выдвинута программа изучения психики с точки зрения целостных структур (гештальтов), поэтому данное направление в психологической науке стало называться гештальтпсихологией. Основной постулат данного направления психологии гласит, что системная организация целого определяет свойства и функции образующих его частей. Поэтому, исследуя память, сторонники данной теории исходили из того, что и при запоминании, и при воспроизведении материал, с которым мы имеем дело, выступает в виде целостной структуры, а не сложившегося на ассоциативной основе случайного набора элементов, как это трактует структурная психология (В. Вундт, Э. Б. Титченер). Динамика запоминания и воспроизведения с позиции гештальтпсихологии мыслилась следующим образом. Некоторое, актуальное в данный момент времени, состояние создает у человека определенную установку на запоминание или воспроизведение. Соответствующая установка оживляет в сознании некоторые целостные структуры, на базе которых, в свою очередь, запоминается или воспроизводится материал. Эта установка контролирует ход запоминания и воспроизведения, определяет отбор нужных сведений. Следует отметить, что в тех исследованиях, где предпринимались попытки проводить эксперименты с позиции гештальтпсихологии, было получено много интересных фактов. Так, исследования Б.В. Зейгарник показали, что если испытуемым предложить серию заданий, причем одни задания позволить выполнить до конца, а другие прервать незавершенными, то впоследствии испытуемые вспоминали незавершенные задания в два раза чаще, чем завершенные к моменту прерывания. Данное явление можно объяснить так. При получении задания у испытуемого появляется потребность выполнить его. Эта потребность, которую К.Левин назвал квазипотребностью, усиливается в процессе выполнения задания. Она оказывается реализованной, когда задание выполнено, и остается неудовлетворенной, если задание не доведено до конца. Следовательно, мотивация влияет на избирательность памяти, сохраняя в ней следы незавершенных заданий. Однако следует отметить, что, несмотря на определенные успехи и достижения, гештальтпсихология не смогла дать обоснованный ответ на самые важные вопросы исследования памяти, а именно на вопрос о ее происхождении. Не смогли ответить на этот вопрос и представители двух других направлений: бихевиоризма и психоанализа. Представители бихевиоризма по своим взглядам оказались очень близки к ассоционистам. Единственное различие заключалось в том, что бихевиористы подчеркивали роль подкрепления в запоминании материала. Они исходили из утверждения, что для успешного запоминания необходимо подкрепить процесс запоминания каким-либо стимулом. В свою очередь, заслугой представителей психоанализа является то, что они выявили роль эмоций, мотивов и потребностей в запоминании и забывании. Так, ими было установлено, что наиболее легко в нашей памяти воспроизводятся события, имеющие положительную эмоциональную окраску, и наоборот, негативные события быстро забываются. Примерно в это же время, т.е. в начале XX в., возникает смысловая теория памяти. Представители этой теории утверждали, что работа соответствующих процессов находится в прямой зависимости от наличия или отсутствия смысловых связей, объединяющих запоминаемый материал в более или менее обширные смысловые структуры. Наиболее яркими представителями данного направления были А. Бине и К. Бюлер, доказавшие, что на первый план при запоминании и воспроизведении выдвигается смысловое содержание материала. Особое место в исследованиях памяти занимает проблема изучения высших произвольных и сознательных форм памяти, позволяющих человеку осознанно применять приемы мнемической деятельности и произвольно обращаться к любым отрезкам своего прошлого. Следует отметить, что впервые на существование столь интересной проблемы обратили внимание философы-идеалисты, которые, пытаясь описать данные явления, противопоставляли их естественным формам памяти и считали проявлением высшей сознательной памяти. К сожалению, эти попытки философов-идеалистов не стали предметом специального научного исследования. Психологи либо говорили о той роли, которую играют в запоминании ассоциации, либо указывали на то, что законы запоминания мыслей существенно отличаются от элементарных законов запоминания. Вопрос о происхождении, а тем более о развитии высших форм памяти у человека почти совсем не ставился. Впервые систематическое изучение высших форм памяти у детей провел выдающийся отечественный психолог Л.С. Выготский, который в конце 1920-х гг. приступил к исследованию вопроса о развитии высших форм памяти и вместе со своими учениками показал, что высшие формы памяти являются сложной формой психической деятельности, социальной по своему происхождению. В рамках предложенной Выготским теории происхождения высших психических функций были выделены этапы фило- и онтогенетического развития памяти, включая произвольную и непроизвольную, а также непосредственную и опосредованную память. Следует отметить, что работы Выготского явились дальнейшим развитием исследований французского ученого П. Жане, который одним из первых стал трактовать память как систему действий, ориентированных на запоминание, переработку и хранение материала. Именно французской психологической школой была доказана социальная обусловленность всех процессов памяти, ее прямая зависимость от практической деятельности человека. Отечественные психологи продолжили изучение сложнейших форм произвольной мнемической деятельности, в которых процессы памяти связывались с процессами мышления. Так, исследования А.А. Смирнова и П.И. Зинченко, проводимые с позиции психологической теории деятельности, позволили раскрыть законы памяти как осмысленной человеческой деятельности, установили зависимость запоминания от поставленной задачи и выделили основные приемы запоминания сложного материала. Например, Смирнов установил, что действия запоминаются лучше, чем мысли, а среди действий, в свою очередь, прочнее запоминаются те, которые связаны с преодолением препятствий. Несмотря на реальные успехи психологических исследований памяти, физиологический механизм запечатления следов и природа самой памяти полностью не изучены. Философы и психологи конца XIX – начала XX в. ограничивались лишь указанием на то, что память является «общим свойством материи». К 40-м гг. XX в. в отечественной психологии уже сложилось мнение о том, что память – это функция мозга, а физиологической основой памяти является пластичность нервной системы. Пластичность нервной системы выражается в том, что каждый нервно-мозговой процесс оставляет после себя след, изменяющий характер дальнейших процессов и обусловливающий возможность их повторного возникновения, когда раздражитель, действовавший на органы чувств, отсутствует. Пластичность нервной системы проявляется и в отношении психических процессов, что выражается в возникновении связей между процессами. В результате один психический процесс может вызвать другой. В последние 30 лет были проведены исследования, которые показали, что запечатление, сохранение и воспроизведение следов связаны с глубокими биохимическими процессами, в частности с модификацией РНК, и что следы памяти можно переносить гуморальным, биохимическим путем. Начались интенсивные исследования так называемых процессов «реверберации возбуждения», которые стали рассматриваться как физиологический субстрат памяти. Появилась целая система исследований, в которой внимательно изучался процесс постепенного закрепления (консолидации) следов. Кроме того, появились исследования, в которых была предпринята попытка выделить области мозга, необходимые для сохранения следов, и неврологические механизмы, лежащие в основе запоминания и забывания. Несмотря на то что в изучении памяти многие вопросы остаются нерешенными, психология располагает сейчас обширным материалом по этой проблеме. Сегодня существует много подходов к изучению процессов памяти. В целом их можно считать разноуровневыми, ибо существуют теории памяти, изучающие эту сложнейшую систему психической деятельности на психологическом, физиологическом, нейронном и биохимическом уровнях. И чем сложнее изучаемая система памяти, тем, естественно, сложнее теория, пытающаяся найти механизм, лежащий в ее основе. Нейронные и биохимические теории памяти. В настоящее время существует почти полное единодушие относительно того, что постоянное хранение информации связано с химическими или структурными изменениями в мозге. Практически все согласны с тем, что запоминание осуществляется посредством электрической активности, т.е. химические или структурные изменения в мозге должны влиять на электрическую активность и наоборот. Какова взаимосвязь электричества и мозга? Нервный импульс по своей природе является электрическим. Если предположить, что системы памяти являются результатом электрической активности, то, следовательно, мы имеем дело с нервными цепями, реализующими следы памяти. Представим, что электрический импульс от активированного нейрона проходит от тела клетки через аксон к телу следующей клетки. Место, где аксон соприкасается со следующей клеткой, называется синапсом. На отдельном клеточном теле могут находиться тысячи синапсов, и все они делятся на два основных вида: возбудительные я тормозные. На уровне возбудительного синапса происходит передача возбуждения к следующему нейрону, а на уровне тормозного – она блокируется. Для того чтобы произошел разряд нейрона, может потребоваться довольно большое число им пульсов, – одного импульса, как правило, недостаточно. Поэтому механизм возбуждения нейрона и передача возбуждения другой клетке сам по себе достаточно сложен. Представим, что нервный импульс, поступающий на возбудительный синапс, в конечном итоге вызвал ответ клетки. Куда пойдет импульс от вновь возбужденной клетки? Вполне логично предположить, что ему легче всего вернуться к тому нейрону, импульсом которого была активирована новая клетка. Тогда простейшая цепь, обеспечивающая память, представляет собой замкнутую петлю. Возбуждение последовательно обходит весь круг и начинает новый. Такой процесс называется реверберацией. Следовательно, поступающий сенсорный сигнал (сигнал от рецепторов) вызывает последовательность электрических импульсов, которая сохраняется неопределенно долгое время после того, как сигнал прекратится. Однако, следует отдавать себе отчет в том, что на практике нервная цепь, содержащая следы памяти, гораздо сложнее. Подтверждением этому служит то, что определенную информацию мы забываем. Видимо, реверберирующая активность, вызванная сигналом, на самом деле не может продолжаться бесконечно. Что же приводит к прекращению реверберации? Во-первых, подлинная реверберирующая цепь должна быть гораздо сложнее. Группы клеток организованы более сложным образом, чем связь между двумя нервными клетками. Фоновая активность этих нейронов, а также воздействия со стороны многочисленных, внешних по отношению к данной петле входов в конечном итоге нарушают характер циркуляции импульсов. Во-вторых, еще один возможный механизм прекращения реверберации – это появление новых сигналов, которые могут активно затормозить предшествующую реверберирующую активность. В-третьих, не исключается возможность некоторой ненадежности самих нейронных цепей: импульс, поступающий в одно звено цепи, не всегда способен вызвать активность в следующем звене, и в конце концов поток импульсов угасает. В-четвертых, реверберация может прекратиться вследствие какого-либо «химического» утомления в нейронах и синапсах. С другой стороны, мы обладаем информацией, которая сохраняется на протяжении всей нашей жизни. Следовательно, должны существовать механизмы, обеспечивающие сохранение этой информации. Согласно одной из популярных теорий многократная электрическая активность в нейронных цепях вызывает химические или структурные изменения в самих нейронах, что приводит к возникновению новых нейронных цепей. Это изменение цепи называется консолидацией. Консолидация следа происходит в течение длительного времени. Таким образом, в основе долговременной памяти лежит постоянство структуры нейронных цепей. Однако следует отметить, что, несмотря на многолетние исследования, полной картины о физиологических механизмах памяти мы пока не имеем. Проблема физиологии памяти – это самостоятельная проблема, которую пытаются решить физиологи, занимающиеся изучением мозга. |