анатомия и физиология. Анатомия, физиология и патология органов слуха, зрения и речи. Патология органов речи у детей

Скачать 203.18 Kb. Скачать 203.18 Kb.

|

|

Частное учреждение образовательная организация высшего образования "Омская гуманитарная академия" Контрольная работа На тему: Патология органов речи у детей. По учебной дисциплине: Анатомия, физиология и патология органов слуха, зрения и речи Выполнил: Спиридович Ю.Е. Направление подготовки: Психолого- педагогическое образование Форма обучения: заочная Оценка: _______________________ _______________________ Подпись Фамилия И.О. “____”_________20___ г.  Омск, 2022г Омск, 2022г Содержание.

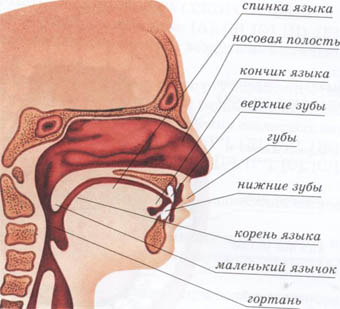

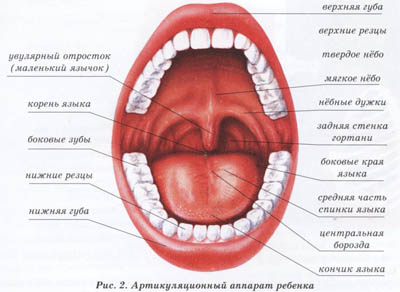

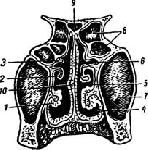

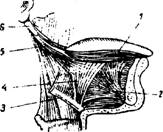

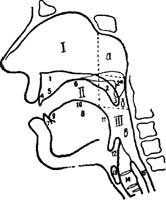

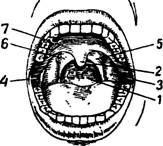

Введение. Речь является одной из основных функций человека, необходимых ему для того, чтобы вести полноценную жизнь. Естественным периодом формирования речи являются первые три года жизни малыша, и если в это время не создать благоприятных условий для формирования данной психической функции, в дальнейшем компенсировать её будет значительно труднее, а порой и невозможно полностью! Развитие речи и словаря детей, овладение богатствами родного языка составляет один из основных элементов формирования личности, освоения выработанных ценностей национальной культуры, тесно связано с умственным, нравственным, эстетическим развитием и является приоритетным в языковом воспитании и обучении детей, особенно дошкольников. Исследования многих ученых в этой области позволяют утверждать, что для становления речи ребенка необходимо нормальное созревание и функционирование ЦНС, нормальное состояние высших психических процессов (памяти, внимания, мышления, воображения), а так же физическое состояние ребенка. Однако, даже имея все необходимые предпосылки, без речевого окружения ребенок никогда не заговорит. С другой стороны, формирование высших психических функций и чувств (моральных, эстетических, интеллектуальных) у человека осуществляется только благодаря речи. Если речь у человека не развивается (дети-«маугли»), то ни моральные, ни эстетические, ни интеллектуальные чувства, даже в самом примитивном виде не формируются. Существенно страдает также развитие восприятия, мышления, памяти, ибо в основе второй сигнальной системы, играющей ведущую роль в развитии этих высших психических функций, лежит слово, устная и письменная речь, как система осмысленных речевых сигналов, свойственных только человеку. 1. Анатомия органов речи Функция голосо- и речеобразования тесно связана с дыхательной функцией, а периферические органы речи являются в то же время и дыхательными органами. В состав периферического речевого аппарата входит: нос, рот, глотка, гортань, трахея, бронхи, легкие, грудная клетка и диафрагма.   1.1 Нос Нос является началом дыхательных путей. Одновременно он служит органом обоняния, а также участвует в образовании надставной трубы голосового аппарата. Нос состоит из наружного носа и носовой полости с её придаточными пазухами. Наружный нос состоит из костно-хрящевого скелета и мягких частей. Верхний узкий конец носа, начинающийся от лба, называется корнем носа; книзу и кпереди и от него тянется спинка носа, заканчивающая кончика носа. Боковые подвижные части носа называются крыльями носа, их свободные края образуют наружные носовые отверстия, или ноздри. В состав скелета наружного носа входят лобные отростки верхнечелюстных костей, носовые кости и хрящи носа. (рис.3) Мягкие части образуются мышцами и кожей. Назначение мышц заключается в расширении и сужении ноздрей. (рис.4, 5)    Рис.3 Рис.4 Носовая полость в норме Рис.5 Рис.3 Скелет наружного носа 1 —носовая кость; 2 — боковой хрящ носа; 3 — большой крыльный хрящ; 4 — крыло носа;5 — малые крыльные хрящи; 6 — лобный отросток верхней челюсти. Рис.5 Разрез через полость носа:1 — нижняя раковина; 2 — средняя раковина; 3 — верхняя раковина; 4 — нижний носовой ход; 5 — средний ход; 6 — верхний носовой ход; 7 — гайморова пазуха; 8 — решетчатые клетки; 9 — основная пазуха; 10 — носовая перегородка. Носовая полость состоит из 2х половин, отделенных друг от друга носовой перегородкой. Задне-верхняя часть перегородки – костная, а передненижняя – хрящевая. Каждый из двух половин носовой полости имеет 4 стенки: верхнюю, нижнюю, внутреннюю и наружную. Верхняя стенка, или крыша, полости носа в основном образуется ситовидной пластинкой решетчатой кости. Эта пластинка пронизана многочисленными отверстиями. На верхней её поверхности, обращенной в полость черепа, лежит луковица обонятельного нерва. От луковицы отходят книзу тонкие веточки – обонятельные нити, которые проникают в носовую полость через отверстие ситовидной пластинки. Нижняя стенка, или дно, полости носа является одновременно верхней стенкой полости рта (твердое нёбо). Дно полости образуется двумя сросшимися по средней линии небными пластинками верхнечелюстных костей и дополняется сзади горизонтальными пластинками небных костей. Внутренняя, или срединная, стенка полости носа – общая для обеих половин – образуется носовой перегородкой. Наружная, или боковая стенка полости носа по своему строению наиболее сложная. Под носовыми раковинами расположены 3 носовых хода: между нижней раковиной и дном носовой полости – нижний носовой ход, между средней раковинами – средний, между верхней и средней раковинами – верхний носовой ход. Щелевидное пространство между носовой перегородкой и обращенными к ней поверхностями всех трех носовых раковин называется общим носовым ходом. Спереди носовая полость прикрыта наружным носом и лишь в нижней своей части открывается наружу через вход в нос – ноздри. Задней стенки носовая полость не имеет и сообщается сзади с полостью глотки посредством больших овальных отверстий – хоан. Вся носовая полость выстлана слизистой оболочкой в той части слизистой оболочки, которая покрывает верхнюю часть носовой перегородки, верхнюю и отчасти среднюю носовую раковину, разветвляются веточки обонятельного нерва, заканчивающиеся обонятельными клетками. Эту часть носовой полости называют, обонятельной областью. Всю остальную часть полости носа называют дыхательной областью. Слизистая оболочка дыхательной области выстлана мерцательным эпителием. Под слоем эпителия расположена много желез, выделяющих слизь. В слизистой оболочки носовых раковин, особенно нижней, заложена так называемая пещеристая ткань, состоящая из расширенных венозных сплетений. Стенки этих сплетений содержат большое количество гладких мышечных волокон. При воздействии различных раздражителей (температурных, химических), а также психических факторов пещеристая ткань способная быстро набухать вследствие рефлекторного расширения венозных сплетений и наполнения их кровью. Такое набухание и обуславливает иногда внезапное закладывание носа. Носовая полость имеет ряд придаточных (околоносовых) пазух. Они представляют собой кость полости наполненные воздухом, и расположенные в костях, участвующих в образовании стенок носовых полости. Эти пазухи сообщаются с полостью носа посредством отверстий, расположенных в верхнем и среднем носовых ходах. Все придаточные пазухи – парные. В лобных костях находятся лобные пазухи; в верхней челюсти – верхнечелюстные, или гайморовы пазухи; в основной кости - клиновидные и в решетчатой кости – решетчатые клетки. Стенки придаточных пазух выстланы тонкой слизистой оболочкой, являющейся продолжением слизистой оболочки носа.  Рис. 6 Схема расположения придаточных (околоносовых) пазух носа (А — спереди. Б — сбоку): 1— гайморова пазуха; 2 — лобная пазуха; 3 — решетчатые клетки; 4 — основная пазуха Рис. 6 Схема расположения придаточных (околоносовых) пазух носа (А — спереди. Б — сбоку): 1— гайморова пазуха; 2 — лобная пазуха; 3 — решетчатые клетки; 4 — основная пазухаУ новорожденного придаточные пазухи находятся в зачаточном состоянии, а лобные пазухи отсутствуют. Быстрее других развиваются решетчатые клетки. Гайморовы пазухи достигают полного развития лишь к концу прорезывания постоянных зубов, а лобные пазухи начинают формироваться в возрасте 4-6 лет и заканчивают развитие к 20-25 годам. Чувствительную иннервацию нос и придаточные пазухи получают от 1-ой и 2-ой ветвей тройничного нерва (V пара). Двигательные нервы к мышцам крыльев носа и так называемой «мышцей гордецов» (мышца, наморщивающая кожу лба над переносьем) являются веточками лицевого нерва (VII пара). 1.2 Рот Рот, являясь начальной частью пищеварительного тракта, служит одновременно органом речи и вкуса (язык), а в особых случаях (при затруднённом носовом дыхании, а также во время речи) – органом дыхания. В анатомическом отношении рот делится на две части: 1) преддверие рта и 2) собственно полость рта. Преддверие рта – щелевидное пространство, ограниченное спереди и с боков губами и щеками, а сзади – зубами и дёснами. Губы представляют собой мышечный валик, образованный круговой мышцей рта. Они покрыты снаружи кожей, а со стороны преддверия рта – слизистой оболочкой. Переходя с губ на альвеолярные отростки верхней и нижней челюстей, слизистая оболочка плотно срастается с ними и образует здесь дёсны. Кроме круговой мышцы рта, которая расположена в толще губ и при своём сокращении прижимает губы друг к другу, вокруг ротового отверстия расположены многочисленные мышцы, обеспечивающие разнообразные движения губ (рис. 7). К верхней губе относятся: мышца, поднимающая верхнюю губу, малая скуловая мышца, большая скуловая мышца, санториниева мышца смеха, мышца, поднимающая угол рта. К нижней губе относятся: мышца, опускающая угол рта. Рис.7 Мышцы губ и щек:  1— мышца, поднимающая верхнюю губу и крыло носа; 1— мышца, поднимающая верхнюю губу и крыло носа;2 — мышца, собственно поднимающая верхнюю губу; 3 — малая скуловая мышца; 4 — мышца, поднимающая угол рта; 5 — большая скуловая мышца; 6 — щечная мышца (мышца трубачей); 7 — круговая мышца рта; 8 — санториниева мышца смеха; 9 — мышца, опускающая нижнюю губу; 10 — мышца, опускающая угол рта; 11 — жевательная мышца Щёки, как и губы, являются мышечным образованием. Щёчная мышца, иначе называемая мышцей трубачей, покрыта снаружи кожей, а изнутри – слизистой оболочкой, являющейся продолжением слизистой оболочки губ. Слизистая оболочка покрывает изнутри всю полость рта, за исключением зубов. К системе мышц, изменяющих форму ротового отверстия, следует отнести также группу жевательных мышц. К ним относятся собственно жевательная мышца, височная мышца, внутренняя и наружная крыловидные мышцы. Жевательная и височная мышцы поднимают опущенную нижнюю челюсть. Крыловидные мышцы, сокращаясь одновременно с обеих сторон, выдвигают челюсть вперёд; при сокращении этих мышц на одной стороне челюсть движется в противоположную сторону. Опускание нижней челюсти при открывании рта происходит в силу её собственной тяжести и отчасти вследствие сокращения шейных мышц. Мышцы губ и щёк иннервируются лицевым нервом. Жевательные мышцы получают иннервацию от двигательного корешка тройничного нерва. Зубы располагаются в виде двух дуг (верхней и нижний) и укреплены в альвеолах (ячейках) верхней и нижней челюсти. В каждом зубе различают коронку, выступающую из челюстной ячейки, и корень, сидящий в ячейке; между коронкой и корнем имеется слегка суженное место – шейка зуба. По форме коронки зубы делятся на резцы, клыки, малые коренные и большие коренные. Резцы и клыки относятся к передним, или фронтальным, зубам, коренные – к задним. Передние зубы – однокоренные, задние – двух- или трехкоренные. Зубы впервые появляются на 6-8-м месяце после рождения. Это так называемые временные, или молочные, зубы. Прорезывание молочных зубов заканчивается к 2,5-3 годам. К этому времени их оказывается 20: по 10 в каждой челюстной дуге (4 резца, 2 клыка, 4 малых коренных зуба). Смена молочных зубов на постоянные начинается на 7-м году и заканчивается к 13-14 годам, за исключением коренных зубов, так называемых коренных зубов мудрости, которые прорезываются на 18-20-м году, а иногда чуть позже. Постоянных зубов 32 (по 16 зубов в каждой челюстной дуге, в том числе 4 резца, 2 клыка, 4 малых коренных и 6 больших коренных). Взаиморасположение верхнего и нижнего зубных рядов при сомкнутых челюстях называется прикусом. При нормальном строении челюстей и зубной системы верхняя зубная дуга несколько больше нижней, так что при смыкании челюстей нижний передние зубы слегка прикрываются верхними, причем все зубы верхнего ряда соприкасаются со всеми зубами нижнего ряда. Такой прикус считается правильным (рис.8).  Рис.8 Нормальный прикус Рис.8 Нормальный прикусТвердое небо – костная стенка, отделяющая полость рта от носовой полости, является одновременно крышей полости рта и дном носовой полости. В передней (большой своей части) твердое небо образуется небными отростками верхнечелюстных костей, а в заднем отделе – горизонтальными пластинками небных костей. Слизистая оболочка, покрывающая твердое небо, плотно сращена с надкостницей. По средней линии твердого неба представляет собой выпуклый кверху свод. Конфигурация небного свода у разных людей значительно варьирует. В поперечном сечении он может быть более высоким и узким или более плоским и широким; в продольном направлении небный свод может быть куполообразным, пологим или крутым. Мягкое небо служит продолжением твердого неба кзади; оно представляет собой мышечное образование, покрытой слизистой оболочкой. Задняя часть мягкого неба называется небной занавеской. При расслаблении небных мышц небная занавеска поднимается кверху и кзади. В середине небной занавески имеется удлиненной отросток – язычок. Язычок – массивный мышечный орган. При сомкнутых челюстях он занимает почти всю ротовую полость. Передняя часть языка подвижна, задняя часть фиксирована и носит называние корня языка. Спинка языка условно делится на 3 части: переднюю, среднюю и заднюю. Это деление носит чисто функциональный характер, и никаких анатомических границ между указными тремя частями не имеется. Большинство мышц, составляющих массу языка имеет продольное направление – от корня языка к его кончику. Вдоль всего языка по средней его линии проходит волокнистая перегородка языка. Она сращена с внутренней поверхностью («изнанкой») слизистой оболочки спинки языка. При сокращении мышц языка на месте сращении образуется заметная канавка. Мышцы языка делятся на 2 группы. Мышцы одной группы начинаются от костного скелета и заканчиваются в том или ином месте внутренней поверхности слизистой оболочки языка. Мышцы другой группы обоими своими концами прикрепляются к различным участкам слизистой оболочки. Сокращение мышц первой группы обеспечивает движение языка как целого; при сокращении мышц второй группы изменяются форма отдельных частей языка.  Рис.9 Мышцы языка: 1— продольная мышца языка; 2 — подбородочно-язычная мышца; 3 — подъязычная кость; 4 — подъязычно-язычная мышца; 5 — шилоязычная мышца; 6 — шиловидный отросток Рис.9 Мышцы языка: 1— продольная мышца языка; 2 — подбородочно-язычная мышца; 3 — подъязычная кость; 4 — подъязычно-язычная мышца; 5 — шилоязычная мышца; 6 — шиловидный отростокВсе мышцы языка парные: К первой группе мышц языка относятся следующие: 1) подбородочно-языковая мышца; начинается на внутренней поверхности нижней челюсти; волокна её, расходясь веерообразно, идут вверх и назад и прикрепляются к спинке языка и его корня; назначение этой мышцы – выдвигать язык, вперед (высовывать язык изо рта); 2) подъязычно-язычная мышца; начинается от подъязычной кости, расположенной ниже языка и кзади от него; волокна этой мышцы идут в виде веера вверх и вперед, прикрепляясь к слизистой оболочке спинки языка; назначение – осаживать язык книзу; 3) шило-язычная мышца; начинается в виде тонкого пучка от шиловидного отростка, находящегося на основании черепа, идет вперед, входит в край языка и направляется к средней линии навстречу одноименной мышце противоположной стороны; эта мышца является антагонистом первой (подбородочно-язычной): она втягивает язык в полость рта. Во вторую группу мышц языка входят следующие: 1)верхняя продольная мышца языка, расположенная под слизистой оболочкой спинки языка; волокна её заканчиваются в слизистой оболочке спинки и кончика языка; при сокращении эта мышца укорачивает язык и загибает кончик его кверху; 2) нижняя продольная мышца языка, представляющая собой длинный узкий пучок, располагающийся под слизистой оболочкой нижней поверхности языка; сокращаясь, сгорбливает язык и загибает кончик книзу; 3) поперечная мышца языка, состоящая из нескольких пучков, которые, начавшись на перегородке языка, проходит через массу продольных волокон и прикрепляется к внутренней поверхности слизистой оболочки бокового края языка; назначение мышцы – уменьшать поперечный размер языка ( суживать его и заострять). Сложно переплетенная система мышц языка и разнообразие точек их прикрепления обеспечивает возможность в больших пределах менять форму, положение и направление языка, что играет большую роль в процессе произношение звуков речи, а также в процессах жевания и глотания. 1.3 Глотка. Глотка представляет собой воронкообразную полость с мышечными стенками, начинающуюся сверху от основания черепа и переходящую внизу в пищевод. Глотка расположена впереди шейной части позвоночника. Задняя её стенка прикреплена к позвонкам, с боков её окружает рыхлая соединительная ткань, а спереди она сообщается с полостью носа, полостью рта и гортанью. В соответствии с тремя полостями, расположенными кпереди от глотки и сообщающимися с ней, различают три отдела глотки: верхний, или носоглотку, средний, или ротоглотку, и нижний, гортаноглотку.  Рис.10 Схема строения полости носа, рта и глотки: / — полость носа; // — рот;III —глотка: а — носоглотка, б — ротовая часть глотки, в — гортанная часть глотки; 1 — твердое небо; 2 — мягкое небо опущенное; 2а — мягкое небо поднятое; 3 — язычок; 4 — верхний центральный резец; 5 — альвеолярный отросток; 6 — свод твердого неба; 7 — нижний центральный резец; 8 — язык; 9 — кончик языка; 10 — спинка языка; 11 — корень языка; 12 — надгортанник; 13 — щитовидный хрящ; 14 — гортань и верхняя часть трахеи; 15 — начало пищевода Рис.10 Схема строения полости носа, рта и глотки: / — полость носа; // — рот;III —глотка: а — носоглотка, б — ротовая часть глотки, в — гортанная часть глотки; 1 — твердое небо; 2 — мягкое небо опущенное; 2а — мягкое небо поднятое; 3 — язычок; 4 — верхний центральный резец; 5 — альвеолярный отросток; 6 — свод твердого неба; 7 — нижний центральный резец; 8 — язык; 9 — кончик языка; 10 — спинка языка; 11 — корень языка; 12 — надгортанник; 13 — щитовидный хрящ; 14 — гортань и верхняя часть трахеи; 15 — начало пищеводаНосоглотка ограничена сверху основанием черепа, заднюю стенку её составляет позвоночник. Передней стенки носоглотка не имеет и сообщается здесь с полостью носа посредством хоан. Нижней границей носоглотки является горизонтальная плоскость, проходящая на уровне твёрдого нёба. При дыхании эта граница является условной, а при глотании мягкое нёбо отодвигается назад, прикасается своим задним краем к позвоночнику и отделяет носоглотку от средней части глотки. В боковых стенках носоглотки расположены глоточные отверстия евстахиевых труб. В куполе носоглотки, на месте перехода задней стенки в верхнюю, находятся носоглоточная миндалина, которая, разрастаясь, образует аденоидные разращения, или аденоиды, часто встречающиеся у детей. Стенки носоглотки выстланы слизистой оболочкой, содержащей много слизистых желез и покрытой мерцательным эпителием. Средняя (ротовая) часть глотки, или ротоглотка, служит продолжением носоглотки книзу. Нижней её границей является горизонтальная плоскость, проходящая через корень языка. Заднюю стенку образует позвоночник. Спереди средняя часть глотки сообщается с полостью рта посредством широкого отверстия, называемого зевом.  Рис.11 Зев:1 —задняя стенка глотки; 2 — язычок; 3 — небная миндалина; 4 — передняя небная дужка; 5 и 6 — задние небные дужки; 7 — мягкое небо Рис.11 Зев:1 —задняя стенка глотки; 2 — язычок; 3 — небная миндалина; 4 — передняя небная дужка; 5 и 6 — задние небные дужки; 7 — мягкое небоЗев ограничен сверху мягким небом, снизу корнем языка, а с боков небными дужками. Небные дужки представляют собой складки слизистой оболочки, в которой заложены мышечные волокна. Имеются 2 небные дужки: передняя, или небноязычная, и задняя, иди небно-глоточная. Между этими дужками образуются ниши, в которых находятся небные миндалины (правые и левые). На задней стенке глотки в толще слизистой оболочки заложены скопления лимфоидной ткани в виде зерен, или гранул. Такие же скопления лимфоидной ткани имеются на боковых стенках глотки в виде тяжей или валиков (боковые валики глотки), а также вблизи устьев евстахиевых труб. Описанные выше 4 миндалины (язычная, носоглоточная и 2 небные) вместе со скоплениями лимфоидной ткани на стенках глотки образуют так называемый глоточный лимфоидный аппарат, или глоточное лимфоидное кольцо, играющее роль защитного барьера против инфекции, проникающей в организм через рот и нос. Нижняя (гортанная) часть глотки, или гортаноглотка, воронкообразно суживается книзу и переходит в пищевод. Спереди она граничит с гортанью. В верхнем отделе гортанной части глотки передней стенки нет (здесь находится вход в гортань), а в нижнем отделе передней стенкой служит задняя стенка гортани. Слизистая оболочка средней и нижней части глотки покрыта плоским эпителием. Стенки глотки содержат 2 группы мышц – круговых и продольных. Круговые образуют 3 сжимателя глотки – верхний, средний и нижний. Эти мышцы, сокращаясь волнообразно, одна за другой, обеспечивает глотательный акт, т.е. проталкивание пищевого комка в пищевод. Продольные мышцы глотки при своем сокращении поднимают глотку кверху. Иннервация глотки довольно сложная. Двигательные волокна получаются от третьей ветви тройничного нерва; от языкоглоточного и блуждающего нервов. В глотке скрещиваются 2 пути – дыхательный и пищеварительный. Роль «стрелок» на этом скрещивании играет мягкое небо и надгортанник. При носовом дыхании мягкое небо опущено и воздух свободно проходит из носа через глотку в гортань и дыхательное горло (надгортанник в это время приподнят). Во время глотания мягкое небо приподнимается, прикасается к задней стенке глотки и разобщает среднюю часть глотки и носоглотку; надгортанник в это время опускается и прикрывает вход в гортань. Благодаря такому механизму исключается возможность проталкивания пищевого комка в носоглотку и нос, а также попадания пищи в гортань и дыхательное горло. 1.4 Гортань Гортань представляет собой широкую короткую трубку, состоящую из хрящей и мягких тканей. Она расположена в переднем отделе шеи. Сверху гортань переходит в гортанную часть глотки. Снизу она переходит в дыхательное горло (трахею). С боков гортани прилежат крупные шейные сосуды и нервы, сзади – нижняя часть глотки, переходящая в пищевод. Верхняя граница гортани соответствует третьему шейному позвонку, нижняя – шестому. При глотании и голосообразовании гортань смещается кверху и книзу. Снаружи (спереди и с боков) она прикрыта щитовидной железой, шейными мышцами и кожей, изнутри она выстлана слизистой оболочкой. Остов гортани состоит из девяти хрящей – трёх непарных (щитовидный, перстневидный и надгортанник) и трёх парных (черпаловидных, санториниевых и врисбергиевых). Щитовидный хрящ является самым большим из хрящей гортани. Он состоит из двух пластинок неправильно- четырёхугольной формы, сходящихся спереди под углом. Перстневидный хрящ является основой всей гортани. Он лежит под щитовидным. Надгортанник по форме напоминает язычок или лепесток, служит как бы клапаном: опускаясь при глотательном движении кзади и книзу, он закрывает вход в гортань и предохраняет её полость от попадания пищи и слюны. Черпаловидные хрящи имеют приблизительную форму трёхгранных пирамид. Основание каждого хряща имеет 2 отростка: передне - внутренний, или голосовой, и заднее – наружный или мышечный. Голосовой отросток служит для прикрепления голосовой связки, мышечный отросток является местом прикрепления мышц гортани. Мышечный аппарат гортани состоит из наружных и внутренних мышц. Все мышцы гортани, кроме поперечной, парные. Наружные мышцы фиксируют гортань и обеспечивают перемещение её как целого вверх и вниз. Внутренние мышцы гортани делятся на три группы: 1) мышцы, натягивающие голосовые связки; 2) мышцы, расширяющие голосовую щель; 3) мышцы, суживающие голосовую щель. К первой группе относятся щито- черпаловидная или голосовая мышца, которая вместе с покрывающей её слизистой оболочкой образует истинные голосовые складки. Между ними образуется голосовая щель. К этой же группе принадлежит перстне - щитовидная мышца, которая при сокращении наклоняет щитовидный хрящ и способствует натяжению голосовых складок. В группу мышц, расширяющих голосовую щель, входит только задняя перстне - черпаловидная (задняя мышца), при сокращении она поворачивает черпаловидные хрящи вокруг вертикальной оси, вследствие чего голосовые отростки этих хрящей вместе с прикреплёнными к ним задними концами истинных голосовых складок расходятся в стороны и раскрывают голосовую щель. В группу мышц, суживающих голосовую щель, входят две мышцы. Одна из них – боковая перстне – черпаловидная мышца, которая при своём сокращении тянет мышечный отросток вперёд, а голосовой отросток при этом перемещается к средней линии и замыкает голосовую щель. Вторая мышца этой группы – поперечная черпаловидная или поперечная мышца – единственная непарная мышца гортани. Она соединяет оба черпаловидных хряща и при своём сокращении сближает их между собой, способствуя замыканию голосовой щели. Движение голосовых складок можно наблюдать, пользуясь гортанным (ларингоскопическим) зеркалом, представляющим собой круглое зеркальце, укреплённое на ручке под углом 45 С. Длина голосовых складок у женщин равна в среднем 18-20мм, а у мужчин она колеблется от 20 до 24мм. 2.Физиология органов речи Периферический речевой аппарат в функциональном отношении обычно сравнивается с язычковой органной трубой, которая, как известно, состоит из 3 частей: нагнетающего меха; пружинных язычков, являющихся прерывателем воздушной струи, поступающей из меха; надставной трубы, служащей резонатором. Роль нагнетающего меха выполняют легкие с системой дыхательных мышц и дыхательными путями (бронхами, трахеей). Роль язычкового прерывателя исполняют истинные голосовые связки. Надставной трубой служат надсвязочная часть гортани, глотка, полость рта и носовая полость. Соответственно такому делению речевого аппарата и в речевом акте можно рассматривать 3 связанные друг с другом функции: образование воздушной струи; голосообразование (фонация); Образование звуков речи (артикуляция). Воздушная струя необходима для образования голоса и звуков речи, возникает в процессе дыхательного акта, именно в фазе вдоха. В связи с этим описание деятельности речевых органов целесообразно начинать с процесса дыхания. 2.1 Дыхание Основным значением дыхательного аппарата осуществление газового обмена, т.е. доставка в ткани организма кислорода и выведение из них углекислого газа. Этот обмен совершается благодаря периодическому обновлению воздуха в легких, которое происходит при попеременном чередовании дыхательных фаз – вдоха и выдоха. При вдохе происходит расширение грудной клетки вперед, в стороны, верх и вниз. Это расширение осуществляется благодаря действию вдыхательных мышц, главным образом наружных межреберных мышц и диафрагмы. При расширении грудной клетки происходит также увеличение объема легких, так как в силу наличия отрицательного давления в плевральной полости легкие пассивно следуют за стенками грудной клетки. При этом легочные альвеолы наполняются воздухом, поступающим из атмосферы через дыхательные пути. Для осуществления спокойного вдоха достаточно одного лишь расслабления вдыхательных мышц. Стенки грудной клетки при этом спадаются, диафрагма поднимается, а легкие в силу эластичности стенок альвеол уменьшаются в объеме и выталкивают содержащийся в них воздух через дыхательные пути наружу. Форсированный (усиленный) выдох происходит при участии выдыхательных мышц, т.е. мышц брюшной стенки и внутренних межреберных мышц. Для обеспечения нормального носового дыхания необходима свободная проводимость носовых ходов. 2.2 Голосообразование (фонация) Механизм голосообразования. При обычном дыхании голосовая щель широко раскрыта и имеет форму равнобедренного треугольника, основание которого обращено кзади (к черпаловидным хрящам), а вершина – кпереди ( к щитовидному хрящу). Вдыхаемый и выдыхаемый воздух при этом беззвучно проходит через широкую голосовую щель. При фонации истинные голосовые связки находятся в сомкнутом состоянии. Струя выдыхаемого воздуха, прорываясь через сомкнутые голосовые связки, несколько раздвигает их в сторону. В силу своей упругости, а также под действием мышц, суживающих голосовую щель, связки возвращаются в исходное, т.е. срединное положение, с тем, чтобы в силу продолжающего давления выдыхаемой воздушной струи снова раздвинуться в стороны, и т.д. Таким образом, при фонации происходят колебания голосовых связок. Эти колебания совершаются в поперечном, а не продольном направлении, т.е. связки перемещаются внутри и снаружи, а не сверху и снизу. В результате колебания голосовых складок движение струи воздуха, текущей по трахее под давлением, превращается над голосовыми связками в колебания частиц воздуха. Эти колебания, передаваясь в окружающую среду, воспринимается слуховым органом как звук голоса. Сила, высота и тембр голоса. Как и звуки другого происхождения, голос обладает силой, высотой и тембром. Сила голоса зависит в основном от амплитуды (размаха) колебаний голосовых связок, которая определяется величиной воздушного давления, т.е. силой выдоха. Диапазон голоса. Голос человека может изменяться по высоте приблизительно в пределах двух октав. Для обычной разговорной речи достаточно 4-6 тонов. Диапазоны голоса, т.е. пределы возможных изменений голоса по высоте, у разных людей различны. Диапазон голоса у детей значительно меньше, чем у взрослых. С возрастом диапазон детского голоса увеличивается. 2.3 Образование звуков речи (артикуляция) Особенность надставной трубы голосового аппарата человека состоит в том, что она не только усиливает голос и придает ему индивидуальную окраску (тембр), но и служит местом образования звуков речи. Одни части надставной трубы (полость носа, твёрдое нёбо, задняя стенка глотки) неподвижны и наз. пассивными органами произношения. Другие части (нижняя челюсть, губы, язык, мягкое нёбо) – подвижны и наз. активными органами произношения. Разнообразные движения языка и губ изменяют форму полости рта, образуют в разных местах ротовой полости смычки или щели. Мягкое нёбо, поднимаясь и прижимаясь к задней стенке глотки, закрывает вход в нос, опускаясь – открывает его. Деятельность активных органов произношения, которая наз. артикуляцией, и обеспечивает образование звуков речи (фонем). Акустические особенности звуков речи, позволяющие отличать их друг от друга на слух, обусловлены особенностями их артикуляции. Заключение. Речевой акт осуществляется сложной системой органов, в которой различают периферическийи центральный речевые аппараты. В состав периферического речевого аппарата входят исполнительные органы голосообразования и произношения, а также относящиеся к ним чувствительные и двигательные нервы. Центральный речевой аппарат находится в головном мозгу и состоит из корковых центров, подкорковых узлов, проводящих путей и ядер соответствующих нервов. В физиологическом отношении речь представляет собой сложный двигательный акт, осуществляемый по механизму условно-рефлекторной деятельности. Она образуется на основе кинестетических раздражений, исходящих из речевой мускулатуры, включая мышцы гортани и дыхательные мышцы. Звуковая выразительность речи контролируется при помощи слухового анализатора, нормальная деятельность которого играет весьма важную роль в развитии речи у ребенка. Овладение речью происходит в процессе взаимодействия ребенка с окружающей средой, в частности с речевым окружением, являющимся для ребенка источником подражания. При этом ребенок пользуется не только звуковым, но и зрительным анализатором, имитируя соответствующие движения губ, языка и пр. Возникающие при этом кинестетические раздражения поступают в соответствующую область коры больших полушарий. Между тремя анализаторами (двигательным, слуховым и зрительным) устанавливается и закрепляется условно-рефлекторная связь, обеспечивающая дальнейшее развитие нормальной речевой деятельности. Список используемой литературы 1. Швецов А.Г. Анатомия, физиология и патология органов слуха, зрения и речи: Учебное пособие. –– Великий Новгород, 2016. – 68 с. 2. Нейман Л.В., Богомильский М.Р. Анатомия, физиология и патология органов слуха и речи: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений / Под ред. В.И. Селиверстова. - М.: ВЛАДОС, 2018. - 224 с. (Коррекционная педагогика) 3. В.Т. Пальчун, В.С. Логосов, Н.Л. Вознесенский, Т.С. Полякова, Н.С. Дмитриев. Болезни уха, горла и носа. Атлас. Учеб. пособие/Под ред. В.Т. Пальчуна. Изд-во «Медицина», 2017. 4. А.А. Швырев. Анатомия и физиология человека с основами общей патологии. Изд-во «Феникс»- 20215. Шипицына Л.М. Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи и зрения (1-е изд.) учебник. Издательство: ИЦ Академия, 2019г. |