Переваривание белков в ЖКТ123. Переваривание белков в жкт

Скачать 0.75 Mb. Скачать 0.75 Mb.

|

|

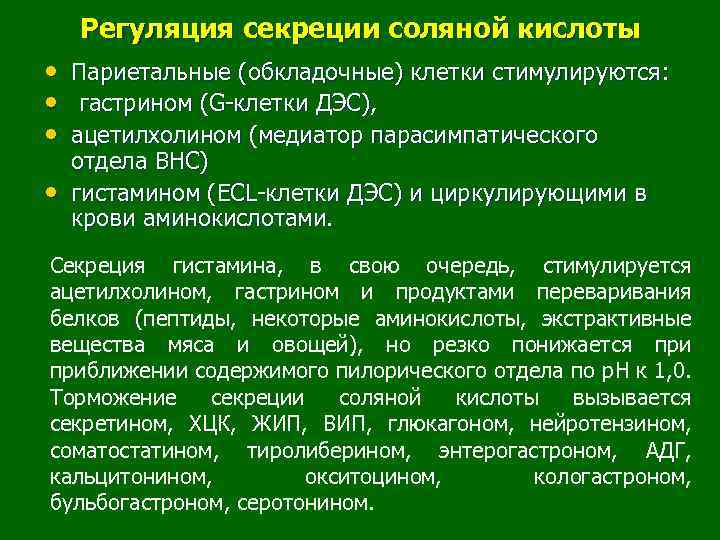

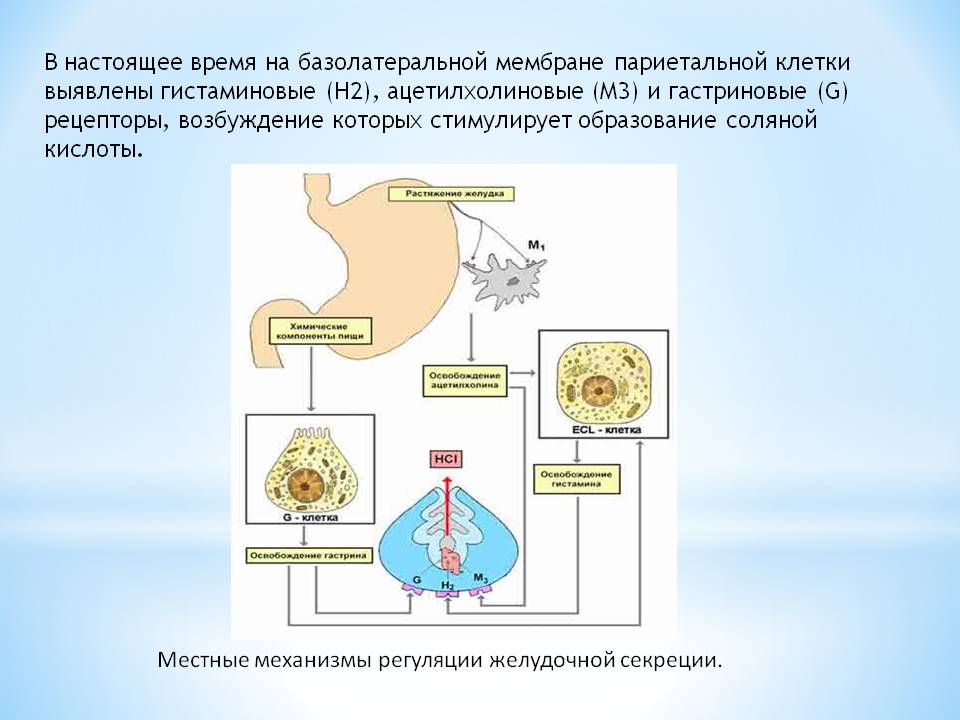

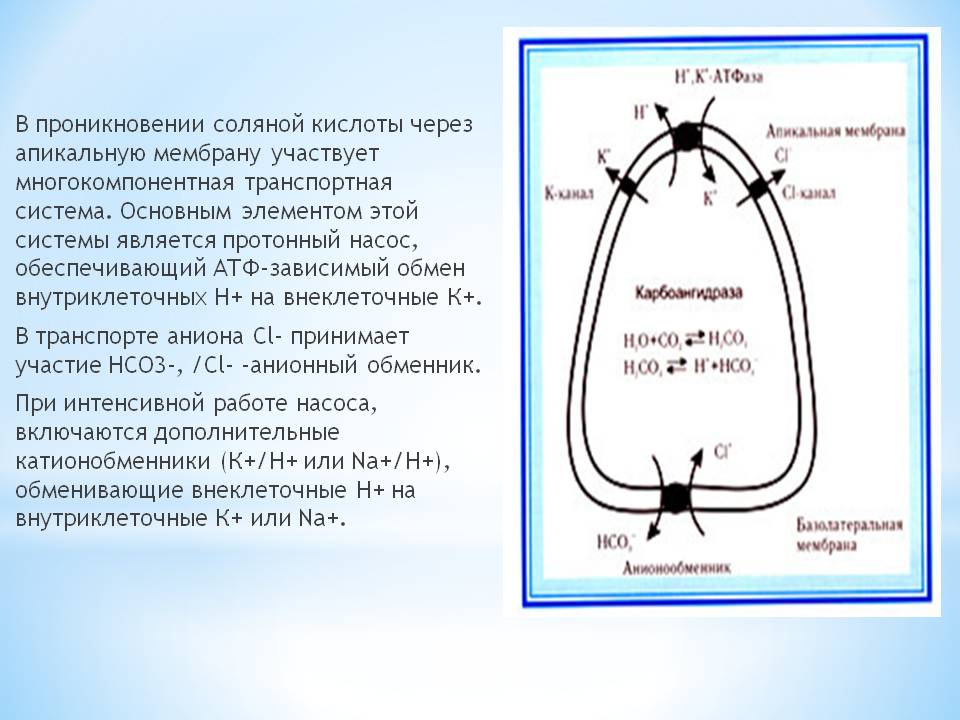

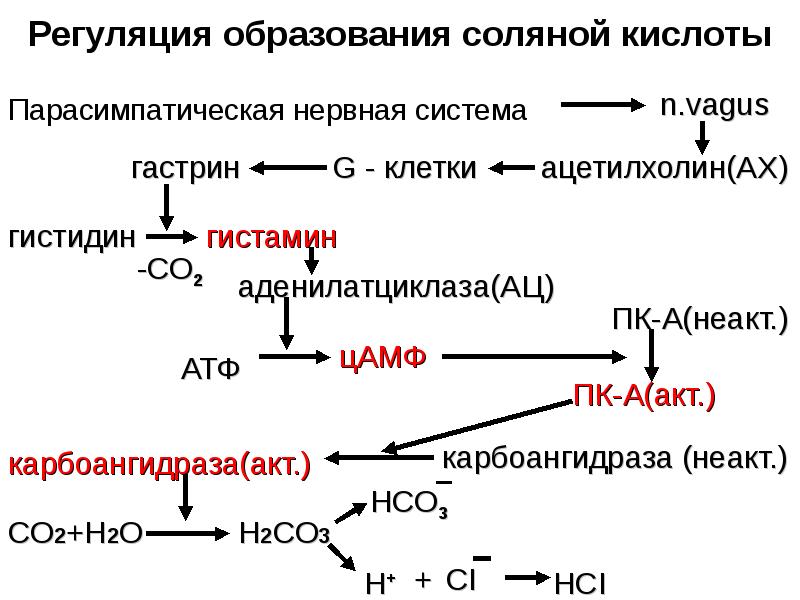

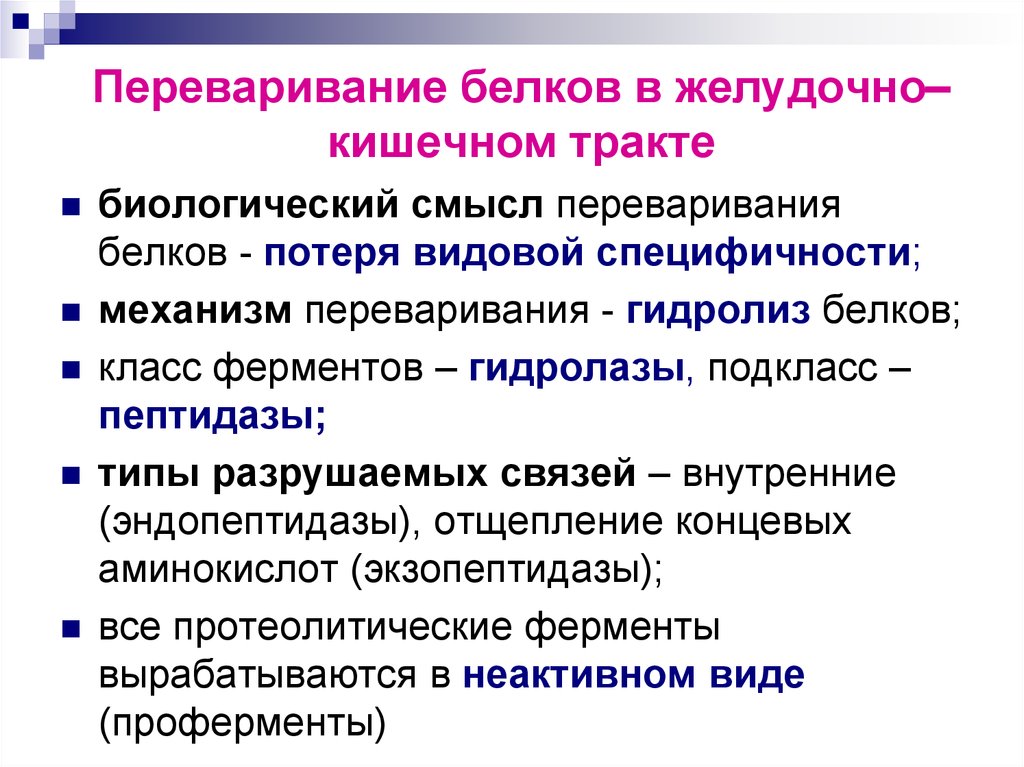

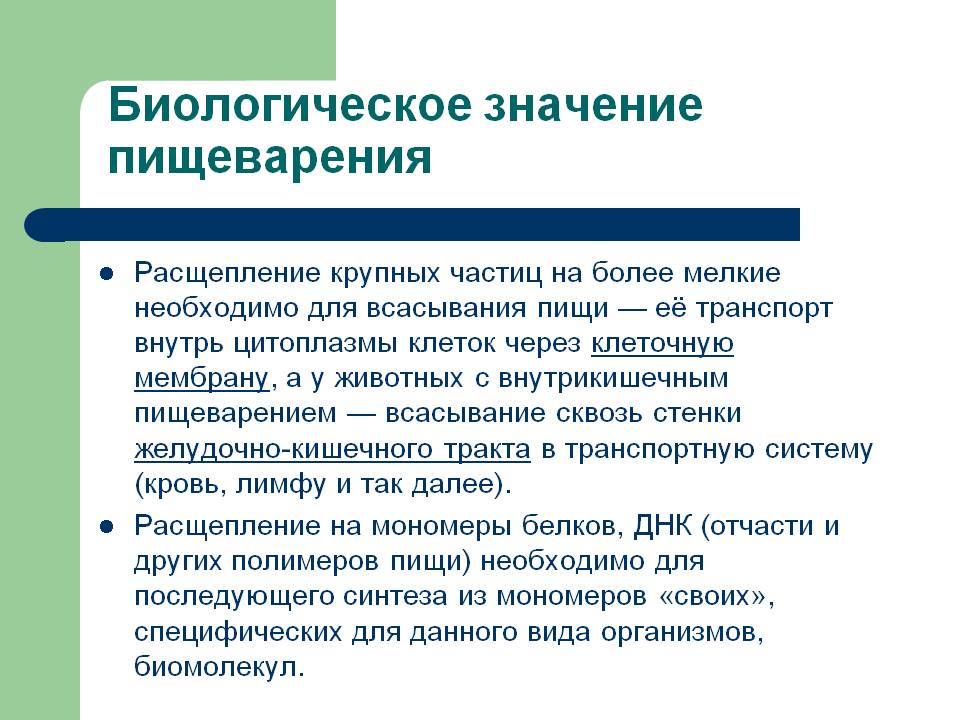

Переваривание белков в ЖКТ 1. Животные и растительные белки заметно отличаются по биологической ценности. Аминокислотный состав животных белков близок к аминокислотному составу белков человека. Животные белки являются полноценными, тогда как растительные - из-за относительно низкого содержания в них лизина, триптофана, треонина и других аминокислот, по сравнению с мясом, молоком и яйцами - неполноценны. Наряду с аминокислотным составом биологическая ценность белков определяется и степенью их усвоения после переваривания. Животные белки имеют более высокую усвояемость, чем растительные. Из животных белков в кишечнике всасывается более 90% аминокислот, а из растительных - только 60-80%. При недостатке в пище углеводов и жиров требования к белку (как носителю пищевой ценности) особенно возрастают, так как наряду с биологической ролью он начинает выполнять и энергетическую роль. С другой стороны, при избыточном содержании белков (на фоне необходимого количества основных энергетических компонентов) возникает опасность синтеза липидов и ожирения организма. Запасы белка в организме человека практически отсутствуют, а новые белки могут синтезироваться только из аминокислот, поступающих с пищей. При оценке продуктов и всего рациона учитывают количество белка и (особенно) его качество — биологическую ценность, которая зависит от аминокислотного состава и перевариваемости белков в пищевом канале. Белки пищевых продуктов под действием ферментов желудка, поджелудочной железы и кишечника расщепляются на свои составные части — аминокислоты, которые затем поступают в кровь и используются для построения белков самого организма. Среди более 20 аминокислот, из которых состоят белки, 8 являются незаменимыми: они не образуются в организме и должны поступать с пищей. К ним относятся: триптофан, лейцин, изолейцин, валин, треонин, лизин, метионин, фенилаланин. (Каждая аминокислота имеет свое многостороннее значение. Например, одним из важных свойств метионина является участие в образовании холина, регуляции жирового обмена, особенно в печени. Поэтому рационы при болезнях печени, атеросклерозе, ожирении и многих других заболеваниях необходимо обеспечить достаточным количеством метионина) для полного усвоения белка пищи содержание в нем аминокислот должно отвечать определенным соотношениям, т. е. быть сбалансированным. Белки высокой биологической ценности отличаются сбалансированностью аминокислот, легкой перевариваемостью и хорошей усвояемостью. К таким белкам относятся белки яиц и молочных продуктов, а также мяса и рыбы. Менее в качественном отношении полноценны растительные белки, имеющие недостаточно сбалансированный аминокислотный состав: недостаток лизина - основная причина пониженной ценности белков хлеба. Большинство круп, кроме гречневой, дефицитно по лизину и треонину. Кроме того, белки многих растительных продуктов трудноперевариваемы. Они заключены в оболочки из клетчатки и других веществ, препятствующих действию пищеварительных ферментов, особенно в бобовых, грибах, орехах, крупах из цельных зерен. Наиболее быстро перевариваются белки молочных продуктов и рыбы, затем мяса, хлеба и круп. Тепловая обработка ускоряет переваривание белков. Длительное разваривание, измельчение, протирание улучшает переваривание и усвоение белков, особенно растительных продуктов. Для удовлетворения потребности организма в аминокислотах желательны сочетания животных и растительных продуктов, улучшающие суммарную сбалансированность аминокислот. + Белковая недостаточность организма возникает при продолжительном нарушении равновесия между образованием и распадом белка в организме в сторону распада. Тяжелые последствия могут быть при самолечении физиологически необоснованными диетами — только растительная пища ограниченного ассортимента, голодание для похудания. белковая недостаточность вызывается различными заболеваниями. Нарушения переваривания и всасывания белка возможны при болезнях органов пищеварения, особенно кишечника. В связи с нарушением пищеварения ухудшается усвоение углеводов и особенно жиров, что ведет к усиленному распаду белка в организме для образования энергии. Повышенный расход или увеличенные потери белка характерны для активного туберкулеза и многих инфекций, тяжелых травм и операций, обширных ожогов, злокачественных новообразований, болезней почек (нефротический синдром), массивных кровопотерь. Белковая недостаточность ведет к ухудшению функций пищеварительной (особенно печени и поджелудочной железы), эндокринной, кроветворной и других систем организма, атрофии мышц. Ослабляется работоспособность, снижается сопротивляемость к инфекциям, замедляется выздоровление при различных заболеваниях, в частности заживление ран после операций и травм. Вреден и избыток белка в питании, ведущий к перегрузке печени и почек продуктами его распада, перенапряжению секреторной функции пищеварительного аппарата, усилению гнилостных процессов в кишечнике, накоплению в организме продуктов азотистого обмена со сдвигом кислотно-основного состояния в кислую сторону. +Оценивают достаточность белка в рационе по азотистому балансу. В организме человека постоянно происходит синтез новых белков и удаление из него конечных продуктов белкового обмена. В состав белков входит азот, который не содержится ни в углеводах, ни в жирах. И если он откладывается в запас в организме, то только в составе белков. Если же в результате распада белков азот выходит из их состава, то он удаляется с мочой. Для того чтобы организм функционировал на оптимальном уровне, необходимо восполнение удаляемого азота. Если количество восполняемого пищей азота соответствует количеству экскретируемого, то такое состояние носит название азотистого (или протеинового) баланса. Клинические проявленгия: гиповитаминоз(нарушается всасывания белков кишечником), нарушается биосинтез белка в костном мозге, сниженная абсорбция железа и ряда витаминов в кишечнике вызывает угнетение кроветворения и развитие анемии (нарушение функции гемопоэза); - возникают значительные трофические нарушения кожных покровов, волос, ногтей; - ослабляется функция эндокринной системы, существенные нарушения возникают в гипофизе, надпочечниках, половых железах; - у взрослых угнетается репродуктивная функция; - у детей наблюдается отставание физического развития, у самых маленьких замедляется рост нижних конечностей и появляются диспропорции в скелете, которые не всегда компенсируется последующим восстановлением питания; 2, 3 Переваривание белков начинается в желудке под действием ферментов желудочного сока. За сутки его выделяется до 2,5 литров. В образовании соляной кислоты принимают участие париетальные (обкладочные) клетки желудка, образующие ионы Н+. Источником ионов Н+ является угольная кислота, образуемая ферментом карбоангидразой. При ее диссоциациии , кроме ионов водорода, образуются карбонат-ионы НСО3–. Они по градиенту концентрации движутся в кровь в обмен на ионы Сl–. В полость желудка ионы Н+ попадают энергозависимым антипортом с ионами К+ (Н+,К+-АТФаза), хлорид-ионы перекачиваются в просвет желудка также с затратой энергии. Кислотность желудочного сока связана с наличием в нем различных неорганических (HCl, кислые фосфаты) и органических (оксо-, окси-, амино-, нуклеиновые, жирные кислоты и т.д.) кислот. В связи с этим выделяют понятие общая кислотность желудочного сока.Основная причина кислотности желудочного сока связана с наличием в нем соляной кислоты. Соляная кислота в желудочном соке находится в свободном и в связанном (с белками и продуктами их переваривания) состоянии. Согласно карбоангидразной теории, источником Н+ для HCl является Н2СО3, которая об разуется в обкладочных клетках желудка из СО2 и Н2О под действи ем карбоангидразы: Н2О + СО2 → Н2СО3 Н2СО3 диссоциирует на бикарбонат, который выделяется в плазму крови в обмен на С1-, и Н+, который активно переносится Н+/К+-АТФ-азой в просвет желуд ка в обмен на К+. При этом в просвете желудка кон центрация Н+ увели чивается в 106 раз, концентрация НС1 достигает 0,16 М, а значения рН снижается до 1,0-2,0. При максимальной активности обкладочные клетки могут продуцировать до 23 ммоль HCl в час. Синтез HCl - аэробный процесс, требующий большого количества АТФ, поэтому при гипоксии он снижается. Роль соляной кислоты: 1. денатурирует белки; 2. стерилизует пищу; 3. вызывает набухание труднорастворимых белков; 4. активирует пепсиноген; 5. создает рН-оптимум для действия пепсина; 6. способствует всасыванию железа; 7. вызывает секрецию секретина в двенадцатиперстной кишке. РЕГУЛЯЦИЯ HCL        В желудочном соке содержатся протеолитические ферменты пепсин, гастриксин и реннин. фермент гастриксин, проявляющий протеолитическую активность при рН 3,0–4,0. По-видимому, именно он начинает переваривание белков. В желудочном соке грудных детей содержится фермент реннин, который имеет большое значение для переваривания белков у грудных детей, т.к. катализирует створаживание молока (превращение растворимого казеиногена в нерастворимый казеин), в результате чего замедляется продвижение нерастворимого казеина в двенадцатиперстную кишку и он дольше подвергается действию протеаз. Образовавшиеся в результате действия пепсина в желудке полипептиды поступают в двенадцатиперстную кишку, куда выделяется сок поджелудочной железы. … Панкреатический сок имеет щелочную реакцию (рН 7,5–8,2), что обусловлено высоким содержанием бикарбонатов. Кислое содержимое, поступающее из желудка нейтрализуется, и пепсин теряет свою активность. В панкреатическом соке содержатся протеолитические ферменты трипсин, химотрипсин, карбоксипептидаза и эластаза, которые вырабатываются также в виде проферментов. Трипсиноген активируется энтерокиназой (вырабатывается клетками слизистой двенадцатиперстной кишки), переходит в активный трипсин, который активирует все остальные ферменты поджелудочного и кишечного сока. Переваривание продуктов протеолиза пищевых белков в тонком кишечнике осуществляется с помощью амино-, ди-, и трипептидаз, которые функционируют преимущественно пристеночно. Таким образом, конечными продуктами переваривания белков в ЖКТ являются свободные аминокислоты, которые всасываются. Процесс переваривания начинается в желудке и продолжается в тонком кишечнике под действием ферментов пептидгидролаз (пептидаз). Основные пептидазы синтезируются в клетках желудка, поджелудочной железы и кишечника. В желудке белки пищи денатурируются и гидролизуются с образованием олигопептидов. Вкишечнике панкреатические пептидазы продолжают гидролиз олигопептидов до ди- и трипептидов и свободных аминокислот. Короткие пептиды расщепляются до свободных аминокислот в пристеночном слое или в клетках кишечного эпителия. Затем происходит их всасывание. Все пептидазы, в зависимости от места расположения в пептиде гидролизуемой связи, делятся на эндопептидазы и экзопептидазы: • эндопептидазы - расщепляют пептидные связи, удаленные от концов пептидной цепи (пепсин, трипсин, химотрипсин, эластаза); • экзопептидазы - гидролизуют пептидные связи, образованные N- и С-концевыми аминокислотами (аминопептидаза, карбоксипептидазы А и В), а также расщепляют ди- и трипептиды.  Желудочные и панкреатические пептидазы вырабатываются в неактивной форме (проферменты), секретируются к месту действия, где активируются путем частичного протеолиза (отщепление пептида различной длины, чаще с N-конца молекулы профермента). Место синтеза проферментов (клетки слизистой оболочки желудка, поджелудочная железа) и место их активации (полость желудка, тонкого кишечника)пространственно разделены. Такой механизм образования активных ферментов необходим для защиты секреторных клеток желудка и поджелудочной железы от самопереваривания. Переваривание белков в кишечнике происходит под действием: • ферментов поджелудочной железы-трипсина, химотрипсина, эластазы, карбоксипептидаз А и Б; • ферментов эпителия тонкой кишки - аминопептидазы, дипептидаз, трипептидаз. Активная форма трипсина образуется в кишечнике при участии фермента энтеропептидазы, выделяемого клетками кишечника. Энтеропептидазаотщепляет от N-конца трипсиногена гексапептид. Остальные проферменты панкреатического сока (химотрипсиноген, прокарбоксипептидазы А и В, проэластаза) активируются трипсином. Конечным результатом переваривания белков является образование свободных аминокислот, поступающих в клетки слизистой оболочки кишечника, путем вторично-активного транспорта за счет градиента концентрации натрия (симпорт). Всасывание L-аминокислот является активным, требующим затраты энергии процессом. Транспорт их осуществляется двумя путями: • через воротную систему печени; • по лимфатическим сосудам, сообщающимся с кровью через грудной лимфатический проток.

5)Переваривание белков в кишечнике Желудочное содержимое (химус) в процессе переваривания поступает в двенадцатиперстную кишку. Низкое значение рН химуса вызывает в кишечнике выделение белкового гормона секретина, поступающего в кровь. Этот гормон в свою очередь стимулирует выделение из поджелудочной железы в тонкий кишечник панкреатического сока, содержащего НСО3-, что приводит к нейтрализации НСl желудочного сока и ингибированию пепсина. В результате рН резко возрастает от 1,5-2,0 до ∼7,0. Поступление пептидов в тонкий кишечник вызывает секрецию другого белкового гормона - холецистокинина, который стимулирует выделение панкреатических ферментов с оптимумом рН 7,5-8,0. Под действием ферментов поджелудочной железы и клеток кишечника завершается переваривание белков. Переваривание белков в кишечнике происходит под действием: • ферментов поджелудочной железы-трипсина, химотрипсина, эластазы, карбоксипептидаз А и Б; • ферментов эпителия тонкой кишки - аминопептидазы, дипептидаз, трипептидаз. 6) Гниение АК в толст.к-ке Основная масса аминокислот, образовавшихся в пищеварительном тракте в результате переваривания белков, всасывается в кровь и пополняет аминокислотный фонд организма. Определённое количество невсосавшихся аминокислот подвергается гниению в толстом кишечнике. Гниение – превращения аминокислот, вызванные деятельностью микроорганизмов в толстом кишечнике. Усилению процессов гниения аминокислот могут способствовать: * избыточное поступление белков с пищей; * врождённые и приобретённые нарушения процесса всасывания аминокислот в кишечнике; * снижение моторной функции кишечника. В результате гниения аминокислот образуются различные вещества, многие из которых являются токсичными для организма. Продукты гниения аминокислот являются ксенобиотиками – веществами, чужеродными для организма человека и должны быть обезврежены (инактивированы). Обезвреживание продуктов гниения аминокислот происходит в клетках печени после поступления веществ из кишечника с кровью воротной вены. Продукты обезвреживания хорошо растворяются в воде и поэтому легко выводятся из организма. Процесс обезвреживания включает, как правило, две фазы (стадии): фазу модификации и фазу конъюгации. 10.2.3. В фазе модификации вещества вступают в реакции микросомального окисления, в результате которого образуются полярные группы —ОН или —СООН. Если такие группы уже имеются, то обезвреживание может происходить непосредственно путём конъюгации. Реакции конъюгации заключаются в том, что к указанным группам присоединяется определённое соединение (глюкуроновая кислота, серная кислота, глицин и некоторые другие). Активной формой глюкуроновой кислоты является уридиндифосфоглюкуроновая кислота (УДФГК), активной формой серной кислоты - 3'-фосфоаденозин-5'-фосфосульфат (ФАФС). Формулы этих соединений приводятся на рисунке 10.2. Рисунок 10.2. Активные формы глюкуроновой и серной кислот. 10.2.4. Запомните некоторые примеры реакций обезвреживания: 1) обезвреживание фенола (реакция глюкуронидной конъюгации): 2) обезвреживание индола: а) гидроксилирование индола (фаза модификации): б) сульфатирование индоксила (фаза конъюгации): в) образование калиевой соли индоксилсульфата в канальцах почек: По количеству индикана в моче можно сделать заключение о скорость процессов гниения белков в кишечнике (при усилении гниения количество индикана увеличивается) и о функциональном состоянии печени (при нарушении обезвреживающей функции количество индикана уменьшается). 3) обезвреживание бензойной кислоты: По скорости образования и выведения гиппуровой кислоты с мочой после введения бензойной кислоты можно судить о функциональном состоянии печени. Этот диагностический тест получил название пробы Квика и используется в клинической практике. |