2. книга по теории ДВС 09. 2012. 2. книга по теории ДВС 09. Первый и второй законы термодинамики

Скачать 18.02 Mb. Скачать 18.02 Mb.

|

|

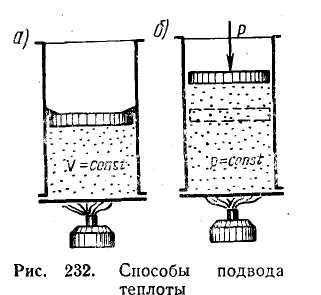

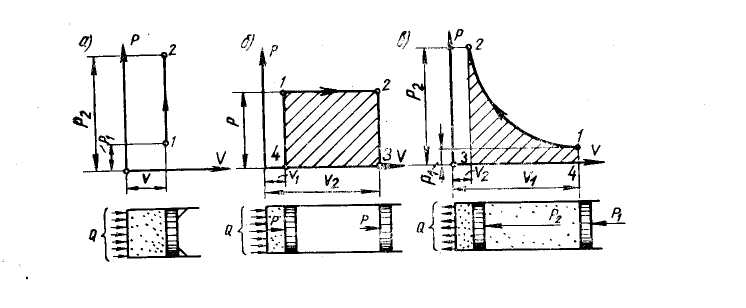

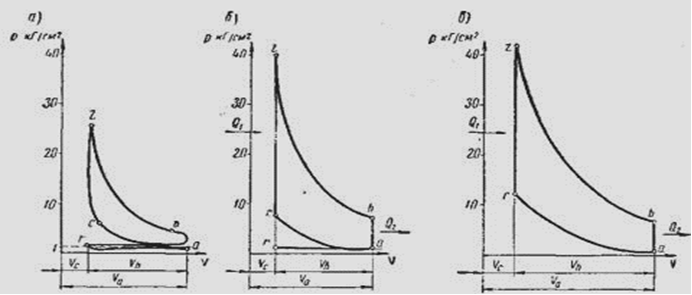

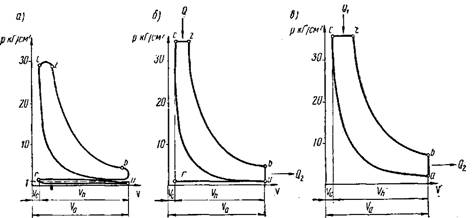

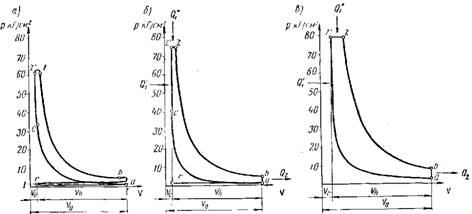

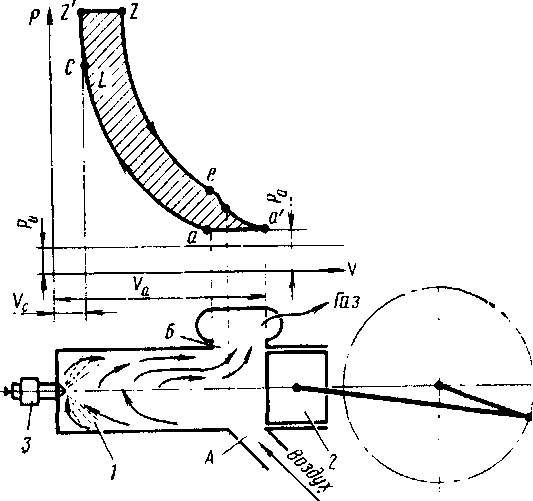

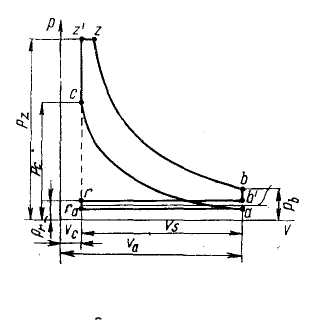

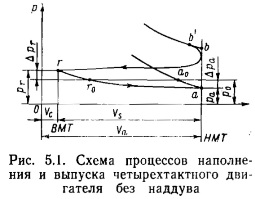

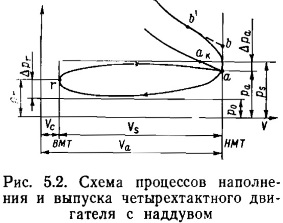

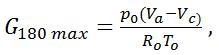

ТЕМА 3.1 основы теории ДВС 09. 2012 Индикаторные диаграммы 4-х и 2-х тактного двигателей. Основные показатели. 1. Некоторые сведения из термодинамики: ПЕРВЫЙ И ВТОРОЙ ЗАКОНЫ ТЕРМОДИНАМИКИ Физический смысл первого закона термодинамики, или, как его часто называют, первого начала термодинамики, состоит в том, что превращение теплоты в механическую работу и обратно происходит в строго эквивалентном соотношении Если в механическую работу превращается Q ДЖ теплоты, то полученная работа Lвыразится таким же количеством джоулей. Математически первый закон записывается следующим образом: Q = L. Уравнение является частным случаем общего закона сохранения и превращения энергии, сформулированного М. В. Ломоносовым. Полный запас энергии газа (а также твердого или жидкого тела) называется внутренней энергией. Он складывается из внутренней кинетической и внутренней потенциальной энергий. Второй закон, или второе начало, термодинамики был сформулирован Клаузиусом (1850 г.): «Теплота не может переходить сама собой от более холодного тела к более нагретому». Эта очевидная истина называется также постулатом Клаузиуса. Таким образом, из второго закона вытекает, что для осуществления передачи теплоты необходимы два источника различной температуры, т. е. «горячий» и «холодный». Изменение состояния газа, т. е. его параметров, называется термодинамическим процессом. В реальных условиях параметры Т и р в ходе процесса изменяются неодновременно по всей массе газа. В процессе сжатия газа в цилиндре, по мере уменьшения объема, слои газа, расположенные ближе к поршню, будут больше сжаты, а следовательно, давление и температура их будут выше, чем у слоев, находящихся дальше от поршня. Процессы, в которых давления и температуры в каждый данный момент неодинаковы по всей массе газа, называются неравновесными. Изучать неравновесные процессы весьма трудно, так как их нельзя изобразить графически. Для упрощения исследования процессов в термодинамике рассматриваются равновесные процессы, в которых температуры и давления по всей массе газа в каждый момент считаются одинаковыми. При этом условии состояния газа в осях Vpмогут характеризоваться точками, а равновесные процессы — линией, проходящей через ряд таких точек. Равновесные процессы обладают свойством обратимости, состоящим в том, что процесс совершается сначала в прямом, а затем в обратном направлении, причем по окончании его рабочее тело возвращается в первоначальное состояние. Процессы, в которых рабочее тело возвращается в первоначальное состояние, являются замкнутыми и называются круговыми процессами, или циклами. В зависимости от характера протекания и способа подвода теплоты рассматриваемые в термодинамике процессы разделяются на: а) изохорный, протекающий при постоянном объеме газа, т.е.при V=const; б) изобарный, совершающийся при постоянном давлении, т.е.при p=const в) изотермический, при котором температура газа остается постоянной, т. е. Т=const; г) адиабатный, протекающий без подвода и отвода теплоты; д) политропный, протекающий с подводом и отводом теплоты.   Идеальным циклом двигателя внутреннего сгорания называется равновесный цикл, представляющий собой совокупность последовательных процессов, совершаемых идеальным газом в цилиндре идеального двигателя. Эти отступления сводятся к следующему: а) состав и количество газа за цикл остаются постоянными, т.е.предполагается, что с идеальным газом, находящимся в цилиндре, совершаются только физические изменения и что процессы наполнения и выпуска отсутствуют; б) теплота подводится к газу извне, а не в процессе сгорания топлива в цилиндре; в) процессы сжатия и расширения являются адиабатными, т. е. протекают без теплообмена с внешней средой; предполагается, что стенки цилиндров не теплопроводны и что потери теплоты на трение и лучеиспускание отсутствуют; г) теплоемкость газа не зависит от температуры; д) после адиабатного расширения производится не выпуск газа, а отдача тепла холодному источнику при постоянном объеме. Идеальные циклы — основа изучения действительных циклов, происходящих в реальных двигателях. Результаты исследования идеальных циклов позволяют сравнивать по степени использования теплоты различные типы двигателей независимо от их конструктивного выполнения. Единой мерой количества энергии по Международной системе единиц измерения СИ является джоуль (дж). Джоулем называется механическая работа, совершаемая силой в один ньютон на пути в один метр. Кроме того, для измерения механической энергии применяются килограммометры (кгс*м), а для измерения тепловой энергии — килокалории (ккал). Соотношения между этими единицами следующие: 1 кгс*м = 9,81 н*м = 9,81 дж; 1 1 дж = 1/9,81 кг*м = 0,102 кг*м; 1 1 ккал = 427 кг*м = 4186,8 дж. Количество материи (вещества) измеряется массой, за единицу которой в системе СИ принят килограмм (кг). Эталоном единицы массы служит платино-иридиевый прототип, представляющий собой цилиндр диаметром и высотой 39 мм. Единица силы в системе СИ является производной величиной, определяемой вторым законом Ньютона и названной его именем. Ньютоном (н) называется сила, сообщающая массе в 1 кг ускорение, равное 1 м/сек2. В системе МКГСС за единицу силы принимается сила 1 кгс (килограмм-сила), которая массе в 1 кг сообщает ускорение 9,81 м/сек2(точно 9,80665 м/сек2). Следовательно, 1/кгс = 9,81 н = 10 н. 2. Теоретический цикл цикл — это замкнутый круговой процесс, завершающийся возвращением рабочего тела в первоначальное состояние. В тепловых машинах циклы непрерывно повторяются. Различают прямые и обратные циклы. В прямом цикле линия сжатия расположена под линией расширения, и цикл, при графическом изображении его, совершается по часовой стрелке. Линия сжатия в обратном цикле находится над линией расширения, в связи с чем цикл протекает против часовой стрелки. Степень совершенства каждого цикла определяется термическим к. п. д., обозначаемым ηt. ηt = Q1- Q2 / Q1=1- Q2 / Q1 , где Q1 — количество теплоты, подведенное к рабочему телу в течение цикла; Q2— количество теплоты, отведенное от рабочего тела. Разность Q1- Q2 =Lявляется теплотой, превращенной в механическую работу. При рассмотрении циклов двигателей в термодинамике допускается ряд отступлений от реальных условий протекания процессов, т. е. эти условия приближаются к идеальным с целью упрощения исследования циклов Классификация циклов Поршневые двигатели внутреннего сгорания (д. в. с.) относятся к тепловым двигателям, в которых скрытая химическая энергия топлива трансформируется в тепловую, а затем в механическую работу. Для осуществления такого превращения в поршневых д. в. с. независимо от их тактности должны быть осуществлены следующие пять термодинамических и вспомогательных процессов: 1) заполнение цилиндров свежим зарядом (впуск); 2) сжатие этого заряда; 3) сгорание топлива; 4) расширение образовавшихся и сильно нагревшихся при сгорании газов и 5) очистка цилиндров от продуктов сгорания (выпуск). В реально выполненных поршневых д. в. с. цикл может быть осуществлен за один оборот коленчатого вала — два хода поршня в двухтактных двигателях или за два оборота — четыре хода поршня в четырехтактных двигателях В настоящее время применительно к поршневым д. в. с. известны три принципиально различных цикла: а) цикл быстрого сгорания (Отто); б) цикл постепенного сгорания (Дизеля) и в) смешанный цикл (Тринклера-Сабатэ). Эффективность каждого из перечисленных циклов различна и зависит от совершенства термодинамических процессов, составляющих цикл, и условий, при которых они совершаются. Кроме того, работа идеальных двигателей характеризуется полным отсутствием механических и гидравлических или насосных потерь при перезарядке (впуск и выпуск) цилиндров. Цикл быстрого сгорания.  Рис. 26.1. Индикаторные диаграммы циклов Отто ( с изохорным подводом теплоты). Рис. 26.1. Индикаторные диаграммы циклов Отто ( с изохорным подводом теплоты).а — действительный; б — теоретический; в — идеальный; Va— общий объем цилиндра; Vh— полезный объем цилиндра; Vc—объем камеры сгорания; rа — впуск; ас — сжатие; cz — сгорание (подвод тепла); zb — расширение; br— выпуск; bа — в теоретическом и идеальном циклах — отвод тепла Применительно к реальным поршневым двигателям цикл Отто характеризуется впуском горючей смеси, ее сжатием, принудительным воспламенением от постороннего источника и быстрым сгоранием при V=const. По этому циклу ** работают все двух и четырехтактные карбюраторные и газовые двигатели, а также двигатели с впрыском топлива во впускную систему ( распределенный впрыск) или в цилиндр двигателя с электроискровым и калоризаторным воспламенением. Отношение полного объема цилиндра к объему камеры сгорания называется степенью сжатия и показывает,во сколько раз воздух сжимается в цилиндре. ε = Va\ Vc Ц  икл Дизеля с изобарным подводом теплоты. икл Дизеля с изобарным подводом теплоты.Рис. 26.2. Индикаторные диаграммы циклов Дизеля: a — действительный; б — теоретический, в — идеальный. На рис. 26.2,а,б и в приведены диаграммы: действительного теоретического и идеального циклов Дизеля. Характерным в работе реальных двигателей по циклу Дизеля является впуск воздуха, его сжатие до давления рс, обеспечивающего получение высоких температур, ввод топлива в конце сжатия и его постепенное сжигание по мере поступления в цилиндр с сохранением при этом примерно давления газов р = const. В двигателях этого типа воспламенение топлива (самовоспламенение) достигается вследствие нагревания его разогретым сжатым воздухом, температура которого значительно превышает температуру самовоспламенения топлива. К двигателям, работающим по циклу постепенного сгорания, относятся двух - и четырехтактные тихоходные компрессорные дизели.- двигатель внутреннего сгорания, как правило, дизельный, в котором топливо подаётся в цилиндр воздухом, сжатым до 6 Мн/м2 (60 кгс/см2). Смешанный цикл. Тринклер Густав Васильевич — русский инженер и изобретатель. С  абатэ- немецкий инженер. абатэ- немецкий инженер.Рис .26.3. Индикаторные диаграммы циклов Тринклера- Сабатэ а — действительный; б — теоретический; в — идеальный. На рис. 26.3,а,б и в приведены диаграммы действительного, теоретического и идеального циклов Сабатэ. Характерной особенностью работы реального двигателя по этому циклу, так же как и в предыдущем случае, является впуск и сжатие воздуха, ввод топлива в конце сжатия по законам., обеспечивающим его самовоспламенение и сгорание частично при V = const и частично при р = const. К двигателям, работающим по смешанному циклу, относятся быстроходные бескомпрессорные, двух - и четырехтактные дизели. Этот цикл берется за основу расчета цикла реальных двигателей. Теплота Q'1подводится при V=const на участке cz', а теплота Q»1— при постоянном давлении на участке z'z. В точке zподвод теплоты заканчивается. Далее следует адиабатное расширение по линии zb, в конце которого из всей подведенной теплоты Q1 в газе останется количество теплоты, равное Q2. В  приведенных диаграммах трех идеальных циклов различными являются только процессы подвода тепла. Процессы ас и zb во всех рассматриваемых циклах являются соответственно адиабатами сжатия и расширения, а процессы bа — изохорами отвода тепла к низшему источнику, при котором газы снова достигают состояния, характеризуемого параметрами ра, Vaи Та. приведенных диаграммах трех идеальных циклов различными являются только процессы подвода тепла. Процессы ас и zb во всех рассматриваемых циклах являются соответственно адиабатами сжатия и расширения, а процессы bа — изохорами отвода тепла к низшему источнику, при котором газы снова достигают состояния, характеризуемого параметрами ра, Vaи Та.Поскольку площадь индикаторной диаграммы эквивалентна работе, то по величинам площадей диаграмм рассмотренных выше циклов можно вынести суждение о большей или меньшей их эффективности. Индикаторная диаграмма 2-х тактного двигателя. Понятия и определения, которые необходимо знать: 1. какие термодинамические процессы называются круговыми или циклами. 2. что такое теоретический термодинамический цикл 3. знать диаграмму изохорного термодинамического цикла ( цикл ОТТО) 4. знать диаграмму изобарного термодинамического цикла ( цикл Дизеля) 5. знать диаграмму смешанного термодинамического цикла (цикл Тринклера – Сабатэ) 6. показать на индикаторных диаграммах объем камеры сжатия, рабочий и полный объем цилиндра, дать определение степени сжатия 7. показать на индикаторной диаграмме точки максимального давления сжатия и сгорания.  Тема 3.2-1 основы теории ДВС 09.2012 Тема 3.2-1 основы теории ДВС 09.2012ПРОЦЕСС НАПОЛНЕНИЯ Процесс впуска предназначен для введения в цилиндр свежего заряда: горючей смеси — в бензиновых двигателях или воздуха — в дизелях. Чем больший по массе свежий заряд будет введен в цилиндр двигателя на каждый цикл, тем большую работу можно ожидать от цикла и тем большую мощность будет развивать двигатель. Поэтому процесс впуска должен быть организован так, чтобы в цилиндр двигателя было введено возможно большее количество свежего заряда. В современных двигателях процесс впуска сравнительно четко можно разделить на два периода. К первому периоду относится заполнение цилиндра при движении поршня от в. м. т. до нижней, т. е. за π рад (180°) поворота кривошипа. Поступление свежего заряда в этот период происходит вследствие разряжения, создающегося в цилиндре при отходе поршня от. в. м. т. Второй период осуществляется при движении поршня от н. м. т. к верхней и продолжается, в зависимости от окружающей среды,до загрытия впускного клапана, а объем, занимаемый им, будет равен объему Va за вычетом объема камеры сгорания Vc, т. е.   На основании изложенного фактическая (общая) масса свежего заряда Gc.з поступившего в цилиндр во время процесса выпуска, будет где G180 — масса свежего заряда, поступившая в цилиндр при движении поршня от в. м. т. до н. м. т.; G доп— масса дополнительного количества свежего заряда, поступившего в цилиндр за период, соответствующий запаздыванию закрытия впускного клапана. Массу свежего заряда, поступающую в цилиндр за первый период впуска, можно определить по характеристическому уравнению, связывающему параметры его состояния. .  Весовое количество свежего заряда, поступающего в цилиндр за второй период впуска. Процесс поступления свежего заряда за второй период впуска называют дозарядкой . Рассмотрим процесс наполнения под действием разрежения дизеля без наддува. В конце хода выпуска объем камеры сжатия Vc будет заполнен продуктами сгорания давлением рrЕсли не принимать во внимание углы опережения открытия и запаздывания закрытия клапанов, то при нисходящем давлении поршня от в. м. т. вначале будет происходить расширение оставшихся в цилиндре газов от рrдо ра. В результате сопротивлений всасыванию, нагревания о горячие детали двигателя и теплообмена с оставшимися в цилиндре газами поступающий свежий заряд будет иметь меньшую плотность, чем окружающая среда. Очевидно, что масса поступающего заряда с увеличением давления впуска будет возрастать, а с повышением температуры заряда—уменьшаться. Коэффициент наполнения. Для оценки степени заполнения цилиндра свежим зарядом вводится понятие о коэффициенте наполнения ηн. Коэффициентом наполнения называется отношение количества свежего заряда, действительно поступившего в цилиндр, к количеству теоретически возможного заряда, который мог бы поместиться в рабочем объеме цилиндра при температуре То и давлении ро окружающей среды. Из этого определения следует, что ηн.= 1, если объем Vsзаполнен свежим зарядом имеющим температуру и давление окружающей среды. По окончании хода выпуска, когда поршень будет находиться в в. м. т., в объеме камеры сжатия Vcостанутся продукты сгорания в количестве mr кг. В конце хода наполнения в объеме Vа будет mа кг смеси воздуха и остаточных газов. Если массу действительно поступившего в цилиндр воздуха обозначить ms,то mа = ms,+ mr= ms (1+mr/ ms). Отношение mr/ ms=γr , т.е. , отношение количества остаточных продуктов сгорания mr к количеству действительно поступившему воздуху в цилиндр, называется коэффициентом остаточных газов. Таким образом mа = ms (1+ γr), откуда ms= mа /(1+ γr) Практически величина γr для четырехтактных дизелей равна 0,035 — 0,045. В зависимости от типа продувки. γrдля двухтактных двигателей может иметь значение 0,03—0,30. Количество воздуха т0которое теоретически возможно поместить в объеме Vsпри Тои р0,определяется из уравнения состояния р0 Vs = m0 Rs TQ: тогда m0= р0 Vs / Rs TQ: Аналогично находится количество смеси воздуха и остаточных газов: mа= ра Vа / Rа Tа: Согласно определению коэффициент наполнения равен: ηн= ms / m0= mа/ m0(1+ γr) Подставив в это выражение значение таи т0, получим: ηн= раVа RsTQ/RаTа р0Vs(1+γr) Без особой погрешности газовые постоянные Rsвоздуха и Raсмеси можно считать равными; тогда, сократив их и произведя перегруппировку, найдем, что ηн= Vа/ Vs ∙ ра/ р0∙ TQ / Tа∙1/(1+ γr) Отношение объемов Vа/Vsможно преобразовать следующим образом Vа/ Vs= Vа/ Vа- Vc= Vа/ Vc(Vа/ Vc-1) = ε /ε-1 Подставив это значение в предыдущую формулу, получим окончательное выражение для коэффициента наполнения в таком виде: ηн= ε /ε-1∙ ра/ р0∙ TQ / Tа∙1/(1+ γr) Выражение действительно как для четырехтактных, так и для двухтактных двигателей при условии замены р0и TQ на psи Ts— давление и температуру продувочного воздуха. Коэффициент наполнения двухтактного двигателя, отнесенный к полезному ходу поршня, ηн= ε /ε-1∙ ра/ ps∙ Ts / Tа∙1/(1+ γr ) Для определения коэффициента наполнения четырехтактного двигателя с наддувом необходимо в формулу подставить вместо рои То соответствующие давление рни температуру Тн наддувочного воздуха. На основании анализа формул можно прийти к следующим выводам: а) наибольшее влияние на величину коэффициента наполнения оказывает давление рав цилиндре в конце хода наполнения, с увеличением которого ηн возрастает; б) степень сжатия е оказывает незначительное влияние на коэффициент наполнения; в) с уменьшением подогрева воздуха уменьшается и температура Та в конце впуска, в результате чего повышается ηн . В  процессе эксплуатации коэффициент наполнения может понизиться, что приведет к падению мощности. Для сохранения наибольшего значения ηн в период эксплуатации необходимо обеспечивать установленные фазы газораспределения, поддерживать нормальные тепловые зазоры между кулачковыми шайбами и роликами, не допускать загрязнения впускных каналов, выпускного коллектора и воздушных фильтров. Перегрев двигателя также уменьшает ηн , происходит более сильный нагрев свежего заряда, уменьшается его плотность и масса. процессе эксплуатации коэффициент наполнения может понизиться, что приведет к падению мощности. Для сохранения наибольшего значения ηн в период эксплуатации необходимо обеспечивать установленные фазы газораспределения, поддерживать нормальные тепловые зазоры между кулачковыми шайбами и роликами, не допускать загрязнения впускных каналов, выпускного коллектора и воздушных фильтров. Перегрев двигателя также уменьшает ηн , происходит более сильный нагрев свежего заряда, уменьшается его плотность и масса. При уменьшении частоты вращения ηн уменьшается, так как при этом наступает несоответствие фаз газораспределения. На некоторых современных ДВС устанавливают автоматические устройства корректировки фаз газораспределения в зависимости от условий работы ДВС. Коэффициент наполнения для судовых дизелей колеблется в пределах 0,70—0,98, Определение давления в конце наполнения ра ( в начале сжатия.) Если двигатель работает без наддува и цилиндр наполняется под действием разрежения, то давление в начале сжатия может быть принято равным давлению в период впуска, предполагаемому постоянным. Ввиду того что главным фактором, влияющим на сопротивление при впуске, является скорость протекания воздуха через щель, образующуюся при открытии впускного клапана, величину раопределяют в зависимости от скорости воздуха. Средняя скорость протекания воздуха в проходном сечении впускного клапана при установившемся движении воздуха (в м/сек) может быть найдена из уравнения сплошности: V = FCm=ƒС1 где V— объем воздуха, протекающего через впускной клапан в 1 сек.в м3 F— площадь поршня в м2; Cm=2Sn — средняя скорость поршня в м/сек (здесь п –частота вращения в об/сек и S— ход поршня в м); f— площадь живого сечения впускного клапана в м2 С1— средняя скорость протекания воздуха в щели при открытии впускного клапана в м/сек. Из уравнения сплошности С1=Cm∙F/ƒ Наибольшая скорость протекания воздуха (в м/сек) в щели при открытии впускного клапана, очевидно, будет при максимальной скорости поршня Смакс примерно на середине его хода: Смакс=π/2 Cm=1,57 Cm Обозначив через С2 наибольшую скорость протекания воздуха (в м/сек) при открытии клапана, получим: С2= Смакс ∙F/ƒ=1,57 CmF/ƒ По известной наибольшей скорости истечения воздуха можно определить давление ра н/м2по формуле ра= 98066 – kC22, где k= 1,204-1,50 — коэффициент, учитывающий колебание величины гидравлических сопротивлений в зависимости от быстроходности двигателя. Большие значения kотносятся к быстроходным двигателям. Давление в начале сжатия, по практическим данным, колеблется в следующих пределах: для четырехтактных тихоходных двигателей без наддува ра=0,0834÷0,093 Мн/м2—0,83÷0,93 кгс/см2и для четырехтактных быстроходных двигателей без наддува ра—0,0784÷0,083Мн/м2—0,784÷0,83 кгс/см2. Выше было сказано, что наибольшее влияние на коэффициент наполнения оказывает давление рав цилиндре в начале сжатия, с увеличением которого он возрастает. Понижение рав период эксплуатации недопустимо, так как это приведет к падению мощности вследствие уменьшения количества свежего заряда. Чтобы сохранить установленное значение ранужно обеспечивать правильные моменты газораспределения, тепловой зазор в клапанах, содержать в чистоте впускные каналы и воздушные фильтры, не допускать перегрева двигателя. Температура в начале сжатия Та. Температура заряда, поступающего в цилиндр, повышается также вследствие перемешивания его с остаточными газами, заполняющими камеру сгорания. Установлено, что каждый процент остаточных газов (по отношению к свежему заряду) повышает температуру заряда на 8—10°. Кроме того, в карбюраторных двигателях одновременно наблюдается некоторое снижение температуры смеси ввиду поглощения тепла при испарении топлива, находящегося в смеси в жидкой фазе. У двухтактных двигателей, кроме того, он будет нагреваться при сжатии в продувочном насосе, а у двигателей с наддувом — в нагнетателе. К моменту поступления в цилиндр температура воздуха будет равна: а) для четырехтактных двигателей без наддува Т'о = То + ∆t; б) для четырехтактных двигателей с наддувом и двухтактных двигателей. Т'о = То + ∆t+ ∆t1; В этих формулах: ∆t;— повышение температуры воздуха вследствие нагрева его в системе двигателя; ∆t1; — повышение температуры при сжатии воздуха в нагнетателе или в продувочном насосе. Степень подогрева заряда ∆tзависит от типа двигателя, тактности, частоты вращения, способа охлаждения и нагрузки его. Величина ∆t , по опытным данным, составляет для дизелей 10—20°С. Для форсированных двигателей и двигателей малых мощностей принимаются более высокие значения ∆t . Форсированными называются двигатели, которые при тех же размерах развивают большую мощность, что сопровождается повышением теплового режима и увеличением нагрузок на детали. В конечном итоге температура воздуха в конце наполнения(начало сжатия )в точке а на индикаторной диаграмме определяется по формуле Та= Т'о+γrTr/(1+γr) Из формулы видно, что температура в начале сжатия зависит главным образом от температуры окружающей среды и степени подогрева свежего заряда и мало зависит от температуры остаточных газов. Средние значения Та, составляют для бензиновых двигателей 350—400°К, для керосиновых — 410—480°К и для дизелей — 310—370° К. Несколько меньшие значения Та для дизелей объясняются меньшим подогревом вследствие более низких температур остаточных газов и меньшими для них значениями коэффициента остаточных газов. П  овышенный подогрев свежего заряда приводит к уменьшению коэффициента наполнения, а значит, и мощности из-за плотности заряда. овышенный подогрев свежего заряда приводит к уменьшению коэффициента наполнения, а значит, и мощности из-за плотности заряда. В двигателях с наддувом воздух нагревается от сжатия в турбокомпрессоре и для увеличения его плотности после ГТН устанавливают воздушный холодильник, представляющий собой по конструкции, образно говоря радиатор, по трубкам которого прокачивается насосом забортная вода. Ответить на следующие вопросы:

|