шпаргалки по истории. Каспий. По следам императора Персидский поход Петра I

Скачать 4.43 Mb. Скачать 4.43 Mb.

|

|

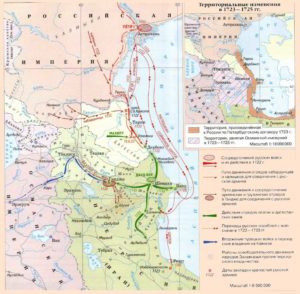

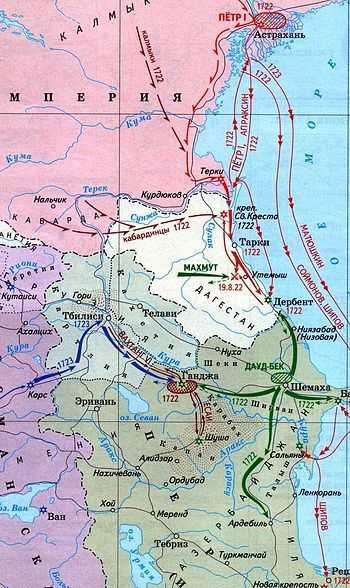

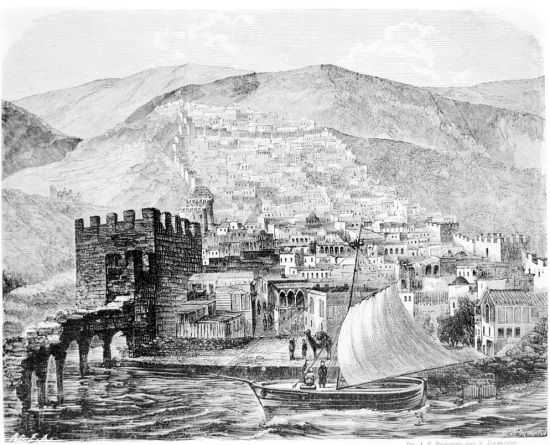

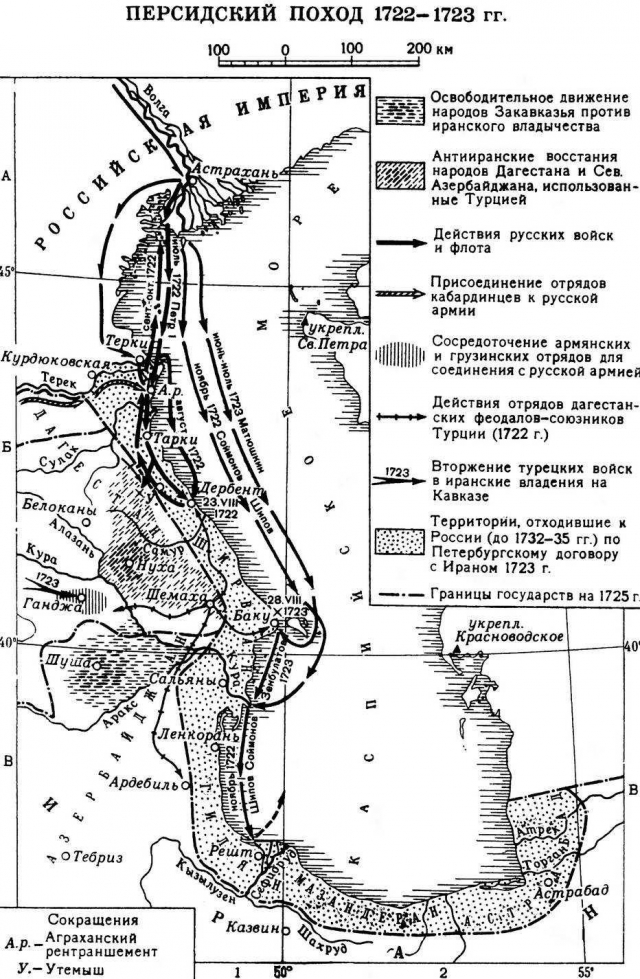

По следам императора: Персидский поход Петра I В начале XVIII века Россия, одержав победу в 20-летней Северной войне, обеспечила себе выход к Балтике. Петр Первый, прорубив окно в Европу, обращает свой взгляд на Восток — на Кавказ, который был в это время ареной противоборства Османской империи и Персии. «Нам обиду сделали» августе 1721 года подоспел и повод: отряды горцев, возглавляемые Хаджи-Давудом Мюшкюрским и Сурхай-ханом Казикумухским, в ходе антиперсидского восстания захватили и разграбили город Шемаху (ныне это территория Азербайджана). Напали они и на гостиный двор, где жили купцы, следовавшие с Востока в Европу со своими лучшими товарами: специями, тканями, оружием. Останавливались здесь и русские торговцы, вывозившие на Восток пушнину и мед, лен и пеньку. Во время грабежей русские купцы лишились товаров на полмиллиона «персидской монетою». Именно этот погром купцов можно считать отправной точкой Персидского или Каспийского похода русского императора Петра Великого. Спустя год император напишет посланнику в Иране: «Передай шаху старому или новому, или кого сыщешь, по силе кредитов, что мы идем к Шемахе не для войны с Персиею, но для искоренения бунтовщиков, которые нам обиду сделали». Перед самым началом похода император повелел выпустить свой манифест к народам Кавказа, в котором разъяснялись его основные цели: «Принуждены мы, прося и моля у Господа Бога победу на оных бунтовщиков и злодеев непобедимым нашим войскам, сами двигаться и, надеясь на Господа Бога (аще соизволит), что святыми и умирительными нашими ружьями таких злодеев, которые обоим сторонам похищение и вреды чинить причины давали, крепко наказав и отыскать сатисфакции, к чему они достойны». Манифест был отпечатан на турецком, татарском и персидском языках, его переводом занимался князь Дмитрий Кантемир. Лысый Петр 19 июня 1722 года император прибыл в Астрахань — сборный пункт войск для военного броска на юг. Сюда же пришли корабли Каспийской флотилии, построенные в Угличе, Твери, Казани и Нижнем Новгороде. 47 парусных кораблей, 241 островская лодка и 55 шлюпок отправились по морю к берегам Дагестана. 27 июля флот вошел в Аграханский залив. Императора на руках вынесли на берег, где он выбрал место для укрепления — Аграханского ретраншмента. Русской армии не оказали почти никакого сопротивления, исключением стала небольшая стычка у аула Эндирей. А когда император переправился через Сулак, местные владетели стали присылать своих гонцов, которые приносили письма с изъявлением покорности. Условия походной жизни в Дагестане были чрезвычайно сложными; невыносимая жара и влажность стремительно сокращали число солдат, не привыкших к такому климату. Даже сам император был вынужден сбрить волосы, которые, согласно легенде, впоследствии стали париком для его скульптурного портрета, изготовленного известным художником и архитектором Бартоломео Растрелли. С чего началась Махачкала 13 августа император вместе со своими министрами поднялся на гору Тарки-Тау, затем посетил резиденцию шамхала Адиль-Гирея. А шамхальские жены посетили императрицу Екатерину, которая сопровождала Петра в походе. Читайте также Экспедиция на Кавказ, или Необычайные приключения академика Гюльденштедта Как Россия югом прирастала «Употреблять с великою пользой» 15 августа после обедни, отслуженной недалеко от аула Тарки, император взял в руки булыжник и предложил сложить небольшой курган в память о своем пребывании здесь. По легенде, на этом самом месте через полтора столетия возникло русское военное укрепление, названное в честь императора Петровском. Очень скоро оно получило статус города. Сегодня это столица Дагестана Махачкала, один из главных ее проспектов носит имя Петра Великого. По пути в Дербент на русские войска напал один из дагестанских владетелей — Султан-Махмуд. Однако это дорого ему обошлось. Император писал в Сенат: «Проводили его кавалерию и третьею частию пехоты до его жилища, отдавая контрвизит и, побыв там, для увеселения их сделали изо всего его владения феэрверк для утехи им, а имянно сожжено в одном его местечке, где он жил, с 500 дворов, кроме других деревень, которых по сторонам сожгли 6». Ключи от Дербента 23 августа император въехал в Дербент. Здесь ему преподнесли ключи от города на серебряном подносе, застеленном лучшей парчой. Управляющий городом Имам Кули-бек позднее писал: «Я за верные свои службы пожалован в дербентские наипы, и с того времени как пожалован я наипом, город Дербент содержан, и в моем управлении никакой измены не явилось, как о том высокопочтенный шамхал известен и может вашему величеству донесть, понеже многократно для вспоможения к нам приезжал». ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ По следам императора: Николай I в Ставрополе За 180 лет здесь изменилось почти все. Но кое-что осталось прежним: вкус айвы и родниковой воды, лавки в Гостином ряду, привычка опаздывать и переименовывать улицы и снежные вершины Кавказа Еще одна из легенд гласит, что наиб Имам Кули-бек более чем через 70 лет, в 1796 году, будучи почтенным старцем, в очередной раз преподнес ключи от города генерал-губернатору Кавказского наместничества Валериану Зубову, когда Дербент в очередной раз «покорили». С именем князя Дмитрия Кантемира, возглавлявшего походную канцелярию, связано начало изучения города Дербента как историко-культурного памятника. По указанию императора он зарисовал 13 древних надписей, выбитых на городских стенах. Однако Кантемир так и не успел опубликовать свои научные записки, они увидели свет только через 200 лет. Жители Дербента преподнесли Петру Великому еще один дар — историческую хронику «Дербент-наме» Мухаммеда Аваби Акташи. Дмитрий Кантемир частично перевел ее на латинский язык. «В рассуждении гостеприимства» Пребывание императора в Дербенте породило большое количество легенд, подтвердить или опровергнуть которые достаточно трудно. Например, еще в XIX веке рассказывали, что Петр Великий разместился в бывшем ханском дворце в цитадели. Ожидая прибытия флотилии, он собственными руками прорубил окно, из которого открывался вид на город и Каспийское море. Аналогия с пушкинскими строками «в Европу прорубить окно» очевидна: Дербент рассматривался именно как ключ к Востоку. Помимо преданий сохранились и документальные свидетельства, например записки шотландского врача Джона Белла, который получил должность при российском дворе и сопровождал царя и сановников в Персидском походе. Двухтомное описание его путешествий было издано на английском, французском и русском языках. В них он изобразил не только спутников, но и местное население: «Не могу я пропустить в молчании их законов в рассуждении гостеприимства. Довольно того, чтоб неприятель их пришел к кому-нибудь из оных и отдался под покровительство оного, чтобы ничего уже более от него не опасаться. Хозяин дома, какого бы звания он ни был, должен его взять под свое хранение, оберегать его ото всякого насильства и даже проводить его в безопасное место». Персидский (Каспийский) поход Петра I — военная компания русско-персидской войны 1722-1723 годов, предпринятой после окончания Северной войны со Швецией для расширения влияния Российской империи в закавказье и восстановления торгового пути из Индии и Азии в Европу. Дата начала: 29 июня 1722 год Дата окончания: 23 сентября 1723 год  Карта персидского (каспийского) похода Петра I Карта персидского (каспийского) похода Петра IПричины и целиПетр I хотел восстановить торговый путь из Индии через Персию в Астрахань, с дальнейшим распространением товаров по всей Российской империи и Европе. Армяне Сюника, во главе с Исраэлем Ори, просили Петра I о помощи в освобождении армянского народа от власти Персии и Турции. Формальным поводом для объявления войны было выбрано нападение лезгинских и казыкумских подданных Персидского шаха на русских купцов. Итоги и результатыУспешные рейды по прибрежным городам вынудили Персию подписать Петербургский мирный договор в 1723 году на условиях оставления за Российской империей городов Решт, Дербент, Баку, а также провинции Ширван, Астрабад, Мазендеран и Гилян. Петр I отказался от дальнейшей экспансии в центральные районы Закавказья, потому что уже летом 1723 года там начала вторжения Османская империя, разорившая Армению, Грузию и западную часть Азербайджана. Кратко о ходе событий русско-персидской войны 1722-1723Спойлер После войныВ 1724 году Турция, по Константинопольскому договору, признала завоеванные Россией земли в Прикаспии, а Петр I — права турков на Западное Закавказье. Позднее, при обострении русско-турецких отношений, при императрице Анне Иоанновне, российское правительство возвратило все прикаспийские области Персии пытаясь избежать возобновления войны с Османской империей и стараясь заключить союз с Персией (Рештский договор (1732), Гянджинский трактат (1735)) Персидский (Каспийский) поход 1722-1723 годов - поход русской армии и флота в юго-восточное Закавказье и Дагестан. Начало походаВ начале XVIII века Персия активизировала свою деятельность на Восточном Кавказе, и вскоре все прибрежные владения Дагестана признали над собой ее власть. Персидские корабли были полными хозяевами в Каспийском море и держали под контролем все его побережье. Но приход персов не положил конец междоусобицам между местными владельцами. В Дагестане шла ожесточенная резня, в которую, постепенно втягивалась и Турция, враждовавшая с Персией. Похожее по теме... Древняя Русь и Европа  О торговых и иных связях Древней Руси с Европой в 9-11 веках. О торговых и иных связях Древней Руси с Европой в 9-11 веках. События, происходившие в Дагестане, не могли не встревожить Россию, которая через его земли вела активную торговлю с Востоком. Торговые пути с Персии и Индии через Дагестан, по сути дела, были перерезаны. Купцы терпели огромные убытки, страдала и государственная казна. Едва лишь выйдя победительницей из Северной войны, Россия, провозглашенная империей, начала готовиться к походу на Кавказ. В качестве повода послужило избиение и ограбление русских купцов, организованное лезгинским владельцем Дауд-беком в Шемахах. Там 7 августа 1721 года толпы вооруженных лезгин и кумыков напали на русские лавки в гостином дворе, побили и разогнали находившихся при них приказчиков, после чего разграбили товары на общую сумму до полумиллиона рублей. В начале 1722 года русскому императору стало известно, что персидский шах вблизи своей столицы потерпел поражение от афганцев. В стране началась смута. Возникла угроза, что, воспользовавшись этим, турки нанесут удар первыми и раньше русских появятся на побережье Каспийского моря. Дальше откладывать поход на Кавказ стало рискованно.  Подготовка к походу развернулась зимой 1721−1722 гг. В приволжских городах (Нижний Новгород, Тверь, Углич, Ярославль) началась спешная постройка военных и грузовых судов. В Персидском походе участвовало около 50 тыс. чел., в том числе 5 тыс. матросов, 22 тыс. пехотинцев, 9 тыс. конницы, а также иррегулярные войска (казаки, калмыки и др.). 15 мая 1722 года Петр выступил из Москвы в поход. Он шел на струге, названном «Москворецкой» по Москве-реке, Оке, Волге. Для ускорения плавания по всему пути были приготовлены переменные гребцы. 26 мая Петр I был уже в Нижнем Новгороде, 2 июня — в Казани, 9 июня — в Симбирске, 10 июня — в Самаре, 13 июня — в Саратове, 15 июня — в Царицыне, 19 июня — в Астрахани.  Выход судов с войсками и боезапасом из Нижнего Новгорода в Астрахань состоялся 2 июня. Суда были разделены на пять отрядов, шедших один за другим. Во всех отрядах насчитывалось 45 ластовых судов и до 200 островских лодок, из которых каждая поднимала около 40 человек. В первой половине июля все суда и войска прибыли в Астрахань. 18 июля вся флотилия численностью 274 корабля вышла в море под начальством генерал-адмирала графа Апраксина. Во главе авангардии был Пётр I, являвшийся младшим флагманом у Апраксина. 20 июля флот вошёл в Каспий и неделю следовал вдоль западного берега. Эндирей27 июля 1722 года Пётр I высадился в Аграханском заливе и впервые вступил на дагестанскую землю. В тот же день он отправил отряд под командованием бригадира Ветерани для занятия Эндирея. На подходе к деревне в ущелье отряд был внезапно атакован кумыками. Горцы, укрывшись в скалах и за деревьями, метким ружейным огнем и стрелами вывели из строя 80 солдат и двух офицеров. Но затем русские, оправившись от неожиданности, сами перешли в наступление, нанесли поражение противнику, захватили деревню и превратили ее в пепел.  В отличие от эндиреевского правителя Айдемира, остальные северокумыкские владетели — аксаевский, костековский и тарковский шамхал выразили готовность быть на русской службе. 13 августа русские полки торжественно вступили в Тарки, где были с почетом встречены шамхалом. Алды-Гирей подарил Петру серого аргамака в золотой сбруе. Обе его жены нанесли визит Екатерине, поднеся ей в дар лотки лучших сортов винограда. Войска получили продовольствие, вино и фураж. Позже русские войска вступили в небольшое Утамышское владение, расположенное недалеко от Дербента. Там они подверглись атаке 10-тысячной армиии под предводительством местного правителя Султана-Махмуда. После непродолжительного боя с русскими нападавшие были обращены в бегство, а их селение предано огню. ДербентПокончив с восстанием утамышей, царь Петр направился к Дербенту. Лояльность русского императора к покорным и его жестокость к сопротивляющимся вскоре стали известны по всему краю. Поэтому Дербент не сопротивлялся. 23 августа его правитель с группой именитых горожан встретил русских за версту от города, пал на колени и поднес Петру два серебряных ключа от ворот крепости. Петр ласково принял делегацию и пообещал не вводить в город войска. Он сдержал свое слово. Русские разбили у стен города лагерь, где несколько дней отдыхали, празднуя бескровную победу.  Такой радушный прием Петру I был оказан не всеми дербентцами, а только шиитской частью населения города, которая, будучи опорой сефевидского господства в регионе, занимала привилегированное положение. К моменту появления русских войск Дербент уже несколько лет находился в осадном положении. Повстанцы во главе с Хаджи-Давудом постоянно угрожали городу, намереваясь очистить его от оккупационных персидско-кызылбашских властей.  За мирную сдачу крепости Имам-Кули-бек был назначен Петром I правителем города, пожалован чином генерал-майора и постоянным годовым жалованием. 30 августа русские войска подошли к реке Рубас и заложили в непосредственной близости от табасаранской территории крепость, рассчитанную на гарнизон в 600 человек. Под властью русского царя оказались многие селения табасаранцев и кюринских лезгин. В течение нескольких дней все окрестности Дербента и Мускура, лежащие между речками Ялама и Бельбеле также перешли под власть Российской империи. Таким образом, за относительно небольшой промежуток времени Россия подчинила себе значительную часть прикаспийских земель от устья Сулака до Мюшкюра. Реакция Хаджи-Давуда и других феодальных владетелей Дагестана на появление и действия русских войск на Восточном Кавказе была самой разной. Сам Хаджи-Давуд, зная, что он был назван Петром I главным «бунтовщиком», для наказания которого он и предпринимал свой поход, стал усиленно готовиться к обороне своих владений. Его же союзники Сурхай и Ахмед-хан заняли выжидательную позицию, пытаясь отсидеться в своих владениях. Хаджи-Давуд понимал, что он не сможет в одиночку устоять перед Россией, поэтому одновременно он осуществлял попытки наладить отношения с турками — главными соперниками России на Кавказе. В планы Петра I входило присоединение не только прикаспийского Дагестана, но и почти всего Закавказья. Поэтому русская армия, овладев Дербентом, готовилась к дальнейшему продвижению на юг. На этом кампания 1722 года фактически завершилась. Ее продолжению помешали осенние штормы на Каспии, осложнившие доставку морем продовольствия. От течи в судах частично испортились запасы муки, что поставило русскую армию в затруднительное положение. Тогда Петр оставил в Дербенте гарнизон под командованием полковника Юнкера, а сам с войсками двинулся пешим путем обратно в Россию. По дороге у реки Сулак царь заложил новую крепость Святой Крест для прикрытия российской границы. Оттуда Петр отправился в Астрахань морским путем. После отъезда Петра командование всеми русскими войсками, находившимися на Кавказе, было поручено генерал-майору М. А. Матюшкину, пользовавшемуся особым доверием императора. РештОсенью 1722 года персидская провинция Гилян оказалась под угрозой оккупации афганцами, которые вступили в тайный сговор с Турцией. Правитель провинции, в свою очередь, обратился за помощью к русским. М. А. Матюшкин решил не упускать столь редкую возможность и упредить противника. В течение короткого времени были подготовлены к плаванию 14 судов, на которые взошли два батальона солдат с артиллерией. Эскадрой судов командовал капитан-поручик Сойманов, а отрядом пехоты — полковник Шипов. 4 ноября эскадра вышла из Астрахани и спустя месяц стала на рейд у Энзели. Высадив небольшой десант, Шипов без боя занял город Решт. Весной следующего года в Гилян из Астрахани было направлено усиление — две тысячи человек пехоты с 24 орудиями, которыми командовал генерал-майор А. Н. Левашов. Объединенными усилиями русские войска заняли провинцию и установили контроль над южным побережьем Каспийского моря. Их отдельные отряды просачивались в глубь Кавказа, пугая вассальных Персии шекинского и ширванского ханов. БакуЕще находясь в Дербенте, Петр I 24 августа 1722 года посылал в Баку лейтенанта Лунина с «манифестом, приглашавшим город сдаться. Но бакинцы, подстрекаемые агентами Дауд-бека, не впустили Лунина в город и ответили, что русской помощи не желают», хотя незадолго до этого от правителей города было получено письмо, в котором говорилось, что бакинские жители готовы «по оному вашего величества указу и манифесту служить и по нашему желанию в послушании пребыть». 20 июня 1723 года российский флот под командованием генерал-майора Матюшкина вышел из Астрахани и взял курс на Баку. В походе принимали участие 15 гекботов, полевая и осадная артиллерия и пехота. По прибытии Матюшкин отправил в город майора Нечаева с письмом персидского посла Измаил-бека к султану, в котором посол старался склонить султана к сдаче города. Однако бакинский султан, находившийся под влиянием Хаджи-Давуда, отказался допустить русские войска в Баку. Получив отказ, русские приступили к осаде крепости, которая продолжалась в течение семи дней. Тем временем в самом городе султан Мухаммед-Хусейн-бек был схвачен сторонниками российской ориентации и брошен в тюрьму. Власть в городе перешла к юзбаши Дергах-Кули-беку, который затем написал письмо Матюшкину о том, что новые власти согласны сдать город. 28 июля русские батальоны вошли в Баку. Приветствуя их, власти города преподнесли Матюшкину четыре ключа от городских ворот. Заняв город, русские войска расположились в двух караван-сараях и взяли в свои руки все важные стратегические пункты. Узнав о том, что султан держал связь с Хаджи-Давудом и собирался сдать ему город, Матюшкин приказал взять Мухаммед-Хусейн-бека под стражу. Затем султан и три его брата со всем их имуществом были отправлены в Астрахань. Правителем Баку был назначен Дергах-Кули-бек, возведенный русским командованием в чин полковника. Комендантом города стал князь Барятинский. Занятие русскими Баку позволило им захватить почти всё каспийское побережье Восточного Кавказа. Это явилось серьёзным ударом по позициям Хаджи-Давуда. Потеря прикаспийских провинций значительно усложняла задачу воссоздания сильного и независимого государства на территории Ширвана и Лезгистана. Турки, в чьём подданстве находился в это время Хаджи-Давуд, ничем ему не помогли. Они были заняты решением своих собственных проблем. Петербургский мирный договорУспехи русских войск во время похода и вторжение османской армии в Закавказье вынудили Персию заключить 12 сентября 1723 года в Петербурге мирный договор, по которому к России отошли Дербент, Баку, Решт, провинции Ширван, Гилян, Мазендеран и Астрабад. Персидская сказка и кавказский кошмар Петра I12 сентября 2017 | Время чтения 11 мин Прорубив окно в Европу и ввязавшись в 20-летнюю Северную войну, Петр I остался в веках как правитель, чей взор обращен на Запад. Но это не значит, что Восток вовсе не занимал первого российского императора.  Окно в Индию Ильшат Мухаметьянов © ИА REGNUM За время царствования Петр отправил четыре посольства в Китай, хотел установить связи с Индией, но особый интерес вызывали у него среднеазиатские ханства Хива и Бухара, а также Персия — конечно же, с завоевательной точки зрения. Петр хотел, чтобы русские стали посредниками в торговле между Европой и Азией, получили все сопутствующие выгоды и закрепились на Каспийском море.  Карта Прикаспийских земель. 1723 С 1714 по 1719 год в Среднюю Азию направились три русские вооруженные экспедиции: под начальством Бухгольца, Бековича-Черкасского и Лихарева. В Бухару ездил Флорио Беневени, которому было поручено «ведение военно-политической разведки». Но именно Персидский, или Каспийский, поход стал самым крупномасштабным и значимым во всех смыслах в восточной политике Петра, оказав огромное влияние на отношения с Персией, Турцией и Кавказом. Именно с этого предприятия начинается история «кавказских войн» России. В качестве формального повода к наступлению на персидские территории называют неприятный эпизод, произошедший с русскими купцами: в 1721 году лезгины и кази-кумыки, будучи формально подданными персидского шаха, напали на представителей российского купечества в городе Шемахе (нынешний Азербайджан). Торговцев избили и ограбили на гигантскую сумму в 4 млн рублей. Петр I будто бы счел это оскорблением чести всей России.  Портрет Петра I. 1716 Заодно Петр из чувства глубокой нравственности якобы взял на себя миссию спасти единоверных армян и грузин от «мусульманского порабощения» персами. Делал он это «ради христианства» и независимо от политических соображений. В ретроспективе искренность подобных побуждений выглядит маловероятной. Как и предположение историка Александра Брикнера об особой миссии России в качестве уже не торгового, а цивилизационного посредника между дремлющим Востоком и культурным Западом, коей Петр будто был обуреваем. Гораздо более реалистичным кажется очевидное желание Петра обеспечить безопасность российских границ с юга, которые были слишком открыты, а также здоровые капиталистические устремления, из которых он двадцать лет бился и за Балтийский флот. В конце концов, доступ к гилянскому шелку, основному персидскому товару, стал бы приятным бонусом в случае успеха кампании. «Шелковые войны» в XVIII столетии и конфликты вокруг них напоминают сегодняшние «нефтяные» — цены на материал могли существенно сказаться на экономике любой европейской державы. Путь из Индии и Ирана в Европу издревле был усыпан дирхамами, только вот России доставалась лишь малая толика транзитной торговли, основной поток двигался старыми караванными путями через Среднюю Азию в турецкое Средиземноморье, и Петра это не устраивало.  Дербентская цитадель Нарын-Кала Oscar11234 Разведчики в посольстве В 1715 году из молодой столицы в древнюю — из Петербурга в Исфахан — отправился российский посланник Артемий Волынский. Находясь при дворе персидского шаха, он, как истинный дипломат, занимался вовсе не торжественными приемами, а сбором сведений о военном, политическом и экономическом состоянии Персии. По указанию самого государя Волынский должен был выведать «все места, пристани и городы и прочие поселения и положения мест» в северных прикаспийских владениях Ирана, узнать, «есть ли на том море у шаха суды военные или купеческие», «какие горы и прочие непроходимые места отделили Гилян и протчие провинции, по Каспийскому морю лежащие, от Персиды». Делать все это нужно было так, «чтоб того не признали персияне». На взгляд Волынского, «Персида давно пропадала», можно было брать. Раздираемая междоусобицами, монархия здесь была уже не та: русское посольство, пока жило в Шемахе и Тебризе, засвидетельствовало почти повсеместное ослабление центральной власти, произвол местных царьков, бунты городских бедняков. К тому же ни одной крепости в Персии он не заметил, сомневался, что местные вообще умеют их строить, и дивился бессилию персидских войск. Артиллерия небоеспособна, да и стрелять особенно никто не умеет. Казна пуста, шах даже приказал дворцовую посуду на монеты перелить и ободрать гробницы в Куме. А кто же воюет без денег?  Персидская монета. XVIII в. Sailko Гилянскую провинцию и ее шелкоткацкое производство Волынский изучил вдоль и поперек. По его сведениям, она давала в шахскую казну одних пошлин не меньше 900 тыс. рублей ежегодно, «кроме иных доходов», к тому же там же в огромных количествах родился рис, какого не сыскать по всей Персии. Богатая Ширванская провинция также заинтересовала посла, так как «великие караваны турецкие по нескольку сот верблюдов для купечества туда приходят». Волынский составил военно-топографическое описание своего следования от Астрахани до Исфахана. Именно посольство Волынского в большей части ответственно за относительный успех Персидского похода Петра. Как только Северная война завершилась, Петр принялся укреплять Каспийский флот, сосредоточил сухопутные войска в Прикаспии — на границе Персии, владения которой простирались до Кавказа. К тому моменту некогда грозная империя ослабела, и это должно было сыграть на руку русским. Традиционно персы и русские вместе «дружили против Турции», издревле взаимоотношения между двумя странами были скорее благожелательными, но подобные мелочи не помешали российским завоеваниям.  Владимир Боровиковский. Портрет Александра Румянцева, командующего русскими войсками на присоединённых территориях Уже летом 1722 года Петр сумел собрать здесь огромную армию в 50 тыс. человек, ее составляли регулярная пехота, драгунская конница, казаки, калмыки и кабардинцы. Артемий Волынский, будучи посланником в Персии, должен был не только разработать подробную карту самой страны для будущих наступлений. Ему поручили всячески настраивать персов против Османской империи, нашептывать в ухо шаху и его двору о том, «какие главные неприятели они, турки, их государству и народу суть, и какова всем соседям от них есть опасность». При этом Петр понимал, что вторжение на Восток привело бы к напряжению в и без того непростых русско-турецких отношениях, и даже попытался заранее оправдаться перед османами, использовав предлог с нападением на русских купцов. Поначалу этот ход сработал, и вступление российских войск в Дагестан прошло без особого внимания с турецкой стороны. Одновременно консул Семен Аврамов в Персии должен был уверять и шаха, что русские идут на Шемах в поисках «сатисфакции» за погром, а не ради войны.  Артемий Волынский, возглавивиший в 1717-м русское посольство в Персию Горы новых возможностей Поход армии в Дербент в 1722 году Петр возглавил лично. Впрочем, удачным его назвать нельзя: Петр поторопился с выступлением, в итоге еды не хватило, а конница и Каспийский флот были в удручающем состоянии, и государю пришлось вернуться в Астрахань, оставив у Дербента лишь гарнизон. Затем были предприняты еще три морские экспедиции в Гилян, Баку и Сальяны. Русские столкнулись с совершенно новым противником, непохожим на шведов и тевтонцев. «Варвары» бились удивительно: бросались с саблями на штыки и, «покинув ружье, якобы отдаваясь в полон, кинжалами резались».  Персидский шах Надир-Кули-хан Пленные с дагестанских территорий сотрудничать отказывались, заявляя, что никакого уважения к армии противника не имеют, разве что драгуны смущали их своей дисциплиной. Главное же — считают себя свободным народом и перед чужими князьями склоняться не намерены. Одного пленника, отказавшегося отвечать, принялись бить плетьми, тогда он вырвал у офицера шпагу и бросился к шатру графа-адмирала Федора Апраксина и, вероятно, прикончил бы его, если бы двое часовых не вонзили пленнику штыки в живот. Падая, он вырвал зубами из руки одного часового кусок мяса, после чего его убили, пишет участник похода Генрих Брюс. «Когда император вошел в палатку, адмирал сказал, что он не для того пришел в эту страну, чтоб его пожрали бешеные собаки, во всю жизнь еще ни разу так не испугался. Император, улыбаясь, ответил: «Если б этот народ имел понятие о военном искусстве, тогда бы ни одна нация не могла бы взяться за оружие с ними». В результате всей кампании 1722 года русским войскам удалось занять Астраханский полуостров и приморский Дагестан до Дербента, но вся кампания и вынужденное отступление продемонстрировали непредсказуемость Кавказа. Противник уступал по боевым качествам, но мог легко уходить в горы и бить оттуда. Русские не чувствовали себя в безопасности, не имея ни надежной коммуникации, ни опорных пунктов, помимо Дербента, которого было явно недостаточно. Флот тоже не мог пристать в безопасную гавань, чтобы снабжать армию. К тому же местные этнические и политические структуры приводили в недоумение российских чиновников своим соперничеством и раздробленностью. Местный климат тоже совсем не подходил солдатам, в итоге небольшая кампания обошлась в 3 тыс. погибших и более чем 1 млн рублей.  Персидский поход. Карта Опыт 1722 года быстро научил русских военачальников. Они поняли, что нужно действовать не всей армией, а небольшими отрядами одновременно. Петр дал указания строить новые корабли в Астрахани, Казани и Нижнем Новгороде, покупал лошадей, быков, верблюдов и повозки. В Дербенте украинским казакам предстояло строить гавань, там же заготавливали провиант. Но гораздо большее воздействие на исход всего предприятия возымело низложение старого иранского шаха и передача власти афганскому вождю Махмуду, как раз в тот момент осаждавшему Исфахан.  Дербент. XVIII в Герои чужого отечества В Гилянской провинции настолько устали от афганских бунтовщиков, что местные правители сами обратились к астраханскому губернатору за помощью. Со стороны моря вход в эту область был совершенно открыт, посольство Волынского не обмануло. Русские успешно десантировались, в городе их встретили без сопротивления, как защитников. Впрочем, идиллия продлилась недолго: афганское войско было недостаточно велико, чтобы контролировать всю страну, и теперь гилянцам предстояло изгнать русских. Этого им сделать так и не удалось, так как последние слишком укрепились и легко противостояли местным.  Алексей Боголюбов. Девичья башня. 1861 Параллельно троюродный брат Петра, генерал Михаил Матюшкин взял Баку с моря. В Бакинскую бухту эскадра вошла в конце июля. Местному султану Мухаммеду-Гусейну предложили добровольно дать русским спуститься на берег «для охраны города» от тех же бунтовщиков. Но тот отказался это делать без указаний шаха. Тогда перешли к осаде, которая завершилась стремительной высадкой на берег спустя двое суток. Местный гарнизон не успел ничего предпринять, а запоздалая атака бакинских конников натолкнулась на батарейный огонь. Спустя неделю, 27 июля Матюшкин снова предложил сдать город и открыть ворота. Это вызвало раскол внутри крепости, но в конце концов городские власти таки преподнесли генералу ключи от города. Итогом 1723 года стала намного более удачная кампания за гораздо меньшие деньги. 12 сентября персидский посол Измаил-бек, которого предусмотрительно вывезли в Россию и всячески обхаживали, подписал договор из пяти статей. В преамбуле снова поминались те самые купцы, на которых «бунтовщики» напали в Шемахе. Чтоб не допустить атаки своих границ, а также «погибели Персидского государства», русские были вынуждены идти в поход на берега Каспия. Наследник низложенного шаха Тахмасп просил от России дружбу и восстановление на персидском престоле. В обмен он отдавал в вечное владение Дербент, Баку, провинции Гилян, Мазендаран и Астрабад. «И имеют оные от сего времени вечно в стороне его императорского величества остаться». И Петр, и посол Измаил-бек были так довольны, что последний даже выпил водки, а император устроил многодневные празденства, маскарады и попойки.  Г. Сергеев. Вид Баку, снятый с приезда от Шемахи. 1796 Вряд ли Петр понимал, как именно отразится его триумф на судьбе державы. После этих событий Россия окончательно увязла на Кавказе: ей пришлось и создавать военно-колониальную администрацию на землях современного Дагестана, Азербайджана, Ирана, и содержать особый Персидский корпус и флот, и участвовать в карательных экспедициях, изучать местные обычаи, общаться с местной знатью — и все это в совершенно чуждом и непонятном для России регионе, который ранее выходил за пределы ее традиционных сфер влияния. С этого началось долгое и мучительное, происходившее на стыке двух цивилизаций присоединение Кавказа, продлившееся с 1722 года до большого восстания в Чечне и Дагестане 1878 года, которое, разумеется, было подавлено.  Медаль «За поход на Баку». 1723 |