противопожарная техника техника. Пожарно техническое вооружение и оборудование

Скачать 1.38 Mb. Скачать 1.38 Mb.

|

|

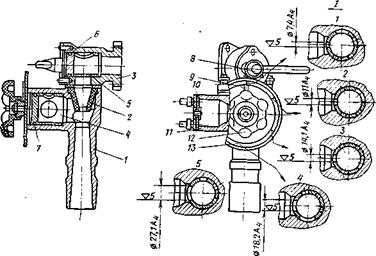

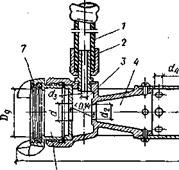

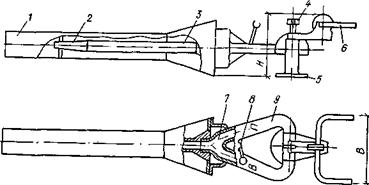

Глава 5.2. Технические средства пенного тушения Применять пену для тушения пожаров предложил в 1902 г. русский инженер А. Г. Лоран. В 1904 г. этот способ получил одобрение химической секции Русского технического общества. Пена была признана эффективным средством пожаротушения. В качестве пенообразователя был использован лакричный экстракт с добавлением бикарбоната натрия. При воздействии на эту смесь кислоты выделялся углекислый газ, который вспенивал водный раствор. Пена, полученная в результате химической реакции щелочной и кислотной составляющих, была названа химической. Растворы, полученные А. Г. Лораном, стали основой рецептуры сухих порошков. Возможность перехода от раствора к порошкам для получения химической пены появилась после создания в 1925 г. пеногенератора. Из сухого порошка можно было получить качественную огнетушащую пену кратностью 5...6. Рецепт этого порошка был предложен в 1927 г. В. Г. Гвоздевым-Ивановским и был довольно сложным в изготовлении. С 1930 г. промышленность начала выпускать порошки ПГП-1, ПГП-2 и ПГП-3 по упрощенной рецептуре, основой которой были сернокислый алюминий (45...60 %), бикарбонат натрия (22...46 %) и солодковый экстракт (1...8 %). В последствии наибольшее распространение получила воздушно-механическая пена, которая по сравнению с химической, проще в приготовлении, менее опасна для людей и окружающей среды. В настоящее время пена является одним из основных огнетушащих средств. Грамотное использование огнетушащих пен позволяет в короткий срок ликвидировать пожары различной степени сложности. Виды пен и их свойства. Для тушения пожаров воду используют не только в виде струй, но и в виде массы растянутых пленок — в быту такую массу называют пеной. Если массу растянутых пленок-пузырей стабилизировать на некоторое время, то нанесенная на поверхность горящей жидкости пена будет препятствовать поступлению паров горючей жидкости в зону горения. В этом случае процесс горения ослабевает и при заполнении пеной затухает. Таким образом происходит тушение пламени горючей жидкости. Основным средством тушения нефтепродуктов и некоторых твердых горючих веществ является воздушно-механическая пена. Пена представляет собой ячеисто-пленочую дисперсную систему, состоящую из массы пузырьков газа или воздуха, разделенных тонкими пленками жидкости. С введением большого количества газа пленки растягиваются и их толщина уменьшается. Чтобы газ не разорвал стенку пузырька, она должна быть достаточно прочной. Получают воздушно-механическую пену механическим перемешиванием пенообразующего раствора с воздухом. Полученная огнетушащая пена характеризуется следующими основными показателями: · устойчивостью — способностью пены противостоять разрушению в течение определенного времени; · кратностью — отношением объема пены к объему исходной жидкости. Различают пены низкой (до 10), средней (от 10 до 200) и высокой (свыше 200) кратности; · вязкостью — способностью пены к растеканию по поверхности; · дисперсностью — степенью измельчения, т. е. размерами пузырьков. Важной характеристикой огнетушащей пены является ее электропроводность, от которой зависит степень безопасности пожарного при тушении горящих электроустановок. Основным огнетушащим свойством пены является ее способность препятствовать поступлению в зону горения горючих паров и газов, в результате чего горение прекращается. Существенную роль играет также охлаждающее действие огнетушащих пен, которое в значительной степени присуще пенам низкой кратности, содержащим большое количество жидкости. Для расчета пенных средств тушения пожаров нефти и нефтепродуктов в резервуарах необходимо знать площадь пожара, нормативную интенсивность подачи средств тушения и техническую характеристику аппаратов пожаротушения. Пенообразователи и смачиватели для получения воздушно-механической пены. До 1985г. для тушения пожаров наиболее широко применяли пенообразователь ПО-1, представляющий собой темно-коричневую жидкость. Пенообразователь ПО-1 состоит из 84 % керосинового контакта, 4...5 % клея костного, 10...12 % этилового спирта-сырца или концентрированного этиленгликоля. Керосиновый контакт — поверхностно-активное вещество, способствующее образованию пены. Его получают при контактной очистке керосинового дистиллята в процессе переработки нефти. В нем содержатся соли сульфонафтеновых кислот (до 45 %), минеральные масла и свободные кислоты. Для их нейтрализации вводят едкий натр. Для получения пены используют 2...6 %-ный водный раствор. Температура застывания —8 °С. Цвет темно-коричневый Вязкость при 20 °С, м2с, не более 4.10-3 Плотность, не менее 1,1 Температура застывания, °С, не более -8 Кратность пены 2 %-ного водного раствора, не менее 6 Стойкость пены, мин, не менее 4,5 В твердом виде пенообразователь не теряет своих свойств и может быть использован после отогревания. Пенообразующие свойства исчезают при попадании в пенообразователь керосина, бензина, мазута или другого нефтепродукта, поэтому тару для его транспортирования и хранения следует тщательно очищать. Качество пенообразователя ПО-1 проверяют непосредственно после получения с завода-изготовителя и не реже одного раза в год при хранении. Пробы для анализа отбирают из 5 % бочек, но не менее двух из каждой партии. Пробу (не менее 1 л) помещают в чистую стеклянную посуду, плотно закрывают ее и прикрепляют бирку с указанием номера партии пенообразователя и даты отбора пробы. Лабораторная методика анализа пенообразователя ПО-1 заключается в определении внешнего вида, плотности, вязкости, реакции среды, кратности и стойкости полученной пены. Пенообразователь не должен иметь осадка и посторонних включений. Цвет его определяют визуально в стеклянном цилиндре диаметром 3 см. Плотность пенообразователя устанавливают следующим образом. В стеклянный цилиндр внутренним диаметром не менее 5см наливают пробу, подогревают до температуры 20 °С и осторожно опускают в него чистый сухой ареометр. Деления отсчитывают по верхнему краю мениска. Вязкость пенообразователя определяют вискозиметром с капилляром 1 мм при температуре 20 °С. Реакцию среды проверяют калориметрическим способом. Для определения кратности пены в стеклянный градуированный цилиндр вместимостью 1000см3 наливают 2...6 %-ный раствор пенообразователя, закрывают его пробкой и, удерживая двумя руками в горизонтальном положении, встряхивают в направлении продольной оси в течение 30с. После встряхивания цилиндр ставят на стол, снимают пробку и отсчитывают объем образовавшейся пены. Отношение полученного объема пены к объему раствора выражает кратность пены. Устойчивость пены зависит от времени, в течение которого пена, полученная по методу определения кратности, разрушается на 2/5 первоначального объема. В пожарных частях качество пенообразователя ПО-1, залитого в баки пожарных автомобилей или содержащегося в транспортной таре, определяют не реже одного раза в квартал по кратности пены. Порядок испытаний следующий. От насоса пожарного автомобиля подают воду в рукавную линию длиной 20 м, на конце которой укреплен воздушно-пенный ствол. Вода через ствол подается в мерную емкость, время ее наполнения фиксируют по секундомеру. Время заполнения бака водой фиксируют 2...3 раза и определяют среднее значение заполнения. Затем из цистерны пожарного автомобиля подают раствор пенообразователя (обычно 4 %-ный для ПО-1) в воздушно-пенный ствол. Пеной заполняют ту же емкость, что и водой, фиксируя время заполнения. Кратность пены определяют как отношение времени заполнения мерного бака водой ко времени заполнения его воздушно-механической пеной. Кратность пены вычисляют так же, как отношение массы воды в объеме бака к массе пены в том же объеме. Если пенообразователь признан негодным для тушения пожаров, его используют в учебных целях. В последнее время для получения огнетушащих воздушно-механических пен используют пенообразователи ПО-2А, ПО-1Д, ПО-1С, ПО-ЗА, ПО-6К, ПО-ЗАИ, «Ива», ТЭАС, «Морозко», «Полюс», «Сампо». Пенообразователь ПО-2А получают сульфированием смеси олефинов с последующей нейтрализацией образовавшихся сульфоэфиров едким натром. Он представляет собой смесь алкилсульфатов натрия на основе сернокислых эфиров вторичных спиртов. Перед применением ПО-2А разбавляют водой в соотношении 1 : 1 или 1 : 2. Пенообразователь ПО-1Д представляет собой 26... 29 %-ный водный раствор рафинированного алкиларил-сульфоната. Его получают сульфированием керосиновых фракций прямой перегонки с газообразным серным ангидридом и последующей нейтрализацией сульфокислот раствором кальцинированной соды. Применяют 6 %-ный водный раствор. Биологически не разлагаем. Пенообразователь ПО-1 С предназначен для тушения пожаров полярных жидкостей типа спиртов. Он представляет собой пасту, приготовленную из рафинированного алкиларилсульфоната, альгината натрия и синтетического жирного спирта C12...C16. Перед применением пасту разбавляют водой до 88...90 %. Полученная воздушно-механическая пена имеет кратность от 6 до 60 в зависимости от типа применяемых пенообразующих устройств. Пенообразователь ПО-ЗА на основе моющего средства «Типол» сланцевого происхождения представляет собой водный раствор вторичных алкилсульфатов натрия. Выпускается с содержанием активного вещества 25...27 %. Для загрузки из дозирующих устройств, разработанных для пенообразователя ПО-1, его разбавляют водой в соотношении 1:1. Применяют 3 %-ный водный раствор ПО-ЗА, что дает возможность получить ВСП любой кратности. Пенообразователь ПО-6К представляет собой водный раствор натриевых солей сульфокислот (28...34 %), полученных при нейтрализации кислого гудрона раствором кальцинированной соды, сульфата натрия (5 %) и несульфированных углеводородов (1%). Применяют 6 %-ный водный раствор. Биологически не разлагаем. Из раствора получают ВМП низкой и средней кратности. Пенообразователь ПО-ЗАИ «Ива» сланцевого происхождения, биологически разлагаем. Его рабочие растворы не обладают раздражающим и кумулятивным действием на организм человека. Концентрация раствора для получения пены — 3 %. Кратность пены из растворов ПО-ЗАИ аналогична ПО-1. При неоднократном замерзании и оттаивании не теряет пенообразующих свойств. Температура замерзания —2 °С. Срок годности пенообразователя при температуре 20 °С — не менее четырех лет. Хранится в металлических емкостях в виде концентрата и в рабочих растворах. Пенообразователь ТЭАС — жидкий концентрат на основе триэтаноламиновых солей первичных алкилсульфатов. Применяют как пенообразователь общего назначения в 4 %-ной концентрации для получения огнетушащей пены низкой, средней и высокой кратности. Пенообразователь «Морозко» (целевого назначения) предназначен для использования при тушении пожаров в районах Сибири, Крайнего Севера и Дальнего Востока. Температура замерзания концентрата — 45 °С. Для получения пены низкой, средней и высокой кратности используют стандартную аппаратуру. Представляет собой светло-желтый водный раствор вторичных алкилсульфатов натрия. Биологически разлагаем. При неоднократном замерзании и оттаивании не теряет пенообразующих свойств. Пенообразователь «Полюс» (целевого назначения) — для использования при тушении пожаров в районах Сибири, Крайнего Севера и Дальнего Востока. Температура замерзания — 45°С. Основой пенообразователя является рафинированный алкиларилсульфонат. Применяют 3... 6%-ные водные растворы для получения огнетушащей пены низкой, средней и высокой кратности. Биологически не разлагаем. Пенообразователь «Сампо» имеет повышенные огнетушащие свойства. Состоит из пенообразователя ПО-ЗАИ с добавкой алкилсульфата, мочевины, спиртов. Применяют 6 %-ный водный раствор для получения пены любой кратности. Биологически разлагаем. Смачиватели. Тушение пожаров водными растворами (0,1...1 %) смачивателей значительно повышает эффект использования воды. Она быстрее и легче проникает в массу горящих веществ или смачивает большую площадь. В пожарной охране наиболее широко применяют серийно выпускающиеся сульфанол НП-1, сульфанол НП-3, смачиватель НБ. Сульфанол НП-1 (алкиларилсульфонат)—светло-желтый порошок, получают синтезом ароматических углеводородов (бензола, нафталина) с последующим суль-фированием и нейтрализацией алкилбензолсульфокислот. Оптимальная массовая концентрация в воде 0,3 %, т. е. 0,003 кг на 1 л воды (3 кг на 1 м3 воды). Сульфанол НП-3 получают алкилированием бензола олефинами, полученными при крекинге парафинов с последующим сульфированием и нейтрализацией алкилбен-золсульфокислот. Растворимость в воде несколько ниже, чем НП-1. Оптимальная массовая концентрация НП-3 в воде 0,3 % (как и НП-1). Смачиватель НБ (некаль) — (дибутилнафталин сульфонат) получают из нафталина и бутилового спирта. Он относится к группе алкиларилсульфонатов. Оптимальная массовая концентрация в воде 0,75 %, т. е. в 1 м3 воды содержится 7,5 кг смачивателя НБ. В качестве смачивателей используют алкилсульфонаты, первичные алкилсульфаты C10...C30, вторичные алкилсульфаты (типол), синтанол Д-ЗС (оксиэтилирован-ный изододецилсульфат натрия), а также все пенообразователи в малых (до 1 %) концентрациях в воде. Пеносмесители и дозирующие вставки. Для получения водных растворов пенообразователей в пожарной технике применяют специальные устройства — пеносмесители. Все они являются струйными насосами. Наибольшее распространение получили пеносмесители двух типов: предвключенные и проходные. Предвключенные пеносмесители устанавливают на пожарных насосах. Рабочая жидкость под давлением поступает из напорной полости к соплу пеносмесителя и далее к всасывающей полости насоса. Дозировку пенообразователя осуществляют дозаторы, установленные на пеносмесителях. Подача раствора к пенным стволам регулируется напором насоса. При работе предвключенных пеносмесителей часть подачи насоса (до 25%) расходуется на работу пеносмесителя. Подача насоса в этом случае определяется как сумма подачи раствора через пенные стволы и пеносмеситель. Дозаторы на пеносмесителях бывают ручные или автоматические. Недостатком ручных дозаторов является то, что они производят дозировку пенообразователя только увеличением (уменьшением) сопротивления, т.е. изменением положения рукоятки дозатора. При изменении давления на насосе и, следовательно, подачи к пенным стволам наблюдается некоторое несоответствие между количеством воды и пенообразователя, что приводит к снижению качества пены. Во всасывающей полости насоса при работе на пожарах с подачей пенных стволов может быть как глубокий вакуум, так и подпор воды (при работе от гидрантов). Величина подпора не должна превышать 250 кПа (2,5 кгс/см2). Для получения качественной пены разница давлений в напорной и всасывающей полости насоса должна быть не менее 0,5 МПа (5 гкс/см2). При большом подпоре во всасывающей полости насоса необходима регулировка давления на входе в насос. Эта регулировка производится путем перекрытия запорной арматуры на пожарных колонках. Пеносмеситель ПС-5 находит наибольшее применение на пожарных насосах ПН-40 и относится к предвключенным пеносмесителям. Максимальная подача пенообразователя 1,8 л/с. Пеносмеситель ПС-5 (рис. 5.27) состоит из корпуса 1, дозатора 2, сопла 3, корпуса 5, пробки 4 крана, шкалы 13, стрелки 9, маховичка 12, обратного клапана 10, крышки 11 клапана и ручки 8. Пробка 4 крана и дозатор 2 уплотнены кольцами б и 7. Пеносмеситель присоединен корпусом 5 крана к напорному коллектору, а корпусом 1 — к крышке насоса посредством стакана и хомута. Для включения пеносмесителя следует повернуть кран ручкой 8 против часовой стрелки до упора. Вода из напорной полости насоса поступит в сопло 3 и диффузор корпуса 1. При этом в полости вокруг сопла образуется разрежение, пенообразователь из емкости начнет поступать в Пеносмеситель. В диффузоре пенообразователь смешивается с водой, затем раствор поступает во всасывающую полость насоса и далее в пенные стволы. Дозатор 2 осуществляет регулировку подачи пенообразователя в пяти рабочих положениях пробки 4 крана. Цифры на шкале пеносмесителя обозначают число стволов ГПС-600, работающих от данного насоса. Для подачи пенообразователя маховичка 12 поворачивают до совпадения стрелки 9 с нужным делением шкалы 13.  Рис. 5.27. Пеносмеситель ПС-5: 1— корпус; 2 — дозатор; 3 — сопло; 4 — пробка крана; 5 — корпус крана; 5, 7— уплотнительные кольца; 8 — ручка; 9 — стрелка; 10 — обратный клапан; 11 — крышка клапана; 12 — маховичок; 13 — шкала; I— положения дозатора Пеносмеситель оборудован обратным клапаном, предотвращающим попадание воды в емкость для пенообразователя во время работы насоса с подпором. Обратный клапан состоит из крышки 11 и клапана 10. Уплотнение пробки 4, дозатора 2 и корпуса 1 обеспечивается резиновыми кольцами. В местах соединений пеносмесителя проложены паронитовые прокладки. Пеносмесители пожарных насосов комплектуют прорезиненным шлангом с накидной гайкой под подсоединения к приставной емкости с пенообразователем. Во время работы насоса с пеносмесителем напор на насосе должен быть 0,7...0,8 МПа (7...8 кгс/см2) (в зависимости от длины и диаметра рукавных линий), подбор во всасывающей полости насоса — не более 0,25 МПа (2,5 кгс/см2). А-А  Рис. 5.28. Пеносмеситель ПС-12: 1—диффузор: 2 — сопло; 3 — пробка крана; 4, 10 — уплотнительное кольцо; 5 — корпус крана; 6 — рукоятка дозатора; 7 —кронштейн; 8 — ручка крана; 9 — фиксатор; 11— шток; 12 — пробка дозатора. При эксплуатации пеносмесителя необходимо следить за его герметичностью, состоянием прокладок и резиновых колец, своевременно подтягивать крепежные детали. По окончании работы пеносмеситель необходимо промыть водой. Пеносмеситель ПС-12 устанавливают на пожарном насосе ПН-110Б прицепных насосных станций и автомобилях ПНС-110. Максимальная подача пенообразователя 4,3 л/с, что обеспечивает одновременную работу 12 стволов ГПС-600. Напор перед пеносмесителем должен быть не менее 0,75 МПа (7,5 кгс/см2), подбор во всасывающей полости и насоса — не более 0,15 МПа (1,5 кгс/см2). Пеносмеситель ПС-12 (рис. 5.28) состоит из диффузора 1, сопла 2, пробки 3 крана, уплотнительных колец 4 и 10, корпуса 5 крана, рукоятки дозатора б, кронштейна 7, ручки крана 8, фиксатора штока 9, штока 11, пробки 12, дозатора. Пеносмеситель подсоединен корпусом крана к напорному патрубку насоса, а диффузор через резиновый армированный стакан — к крышке насоса. Дозатор выполнен в виде ступенчатой пробки, которая закреплена на стержне, имеющем три фиксированных положения: на 6, 9 и 12 пенных стволов ГПС-600. Фиксация стержня обеспечивается подпружиненным шариком, а перемещение — рычагом. На лыске стержня нанесены цифры, указывающие положение дозатора. Дозировка пенообразователя изменяется в зависимости от расположения пробки относительно отверстия. В положении, изображенном на рис. 4.42, отверстие полностью открыто, что обеспечивает питание 12 пенных стволов ГПС-600. Для питания девяти стволов в отверстие вводят первую ступень пробки, шести стволов — вторую. Проходные пеносмесители устанавливают в рукавных линиях к пенным стволам. Для каждого ствола или группы стволов должен быть предусмотрен пеносмеситель, установленный соответственно в рабочей или магистральной рукавной линии. Проходные пеносмесители создают сопротивление в напорной линии и поэтому необходимо увеличивать напор на насосе. При работе проходных пеносмесителей возможно от одного насоса подавать и воду, и пену. Таблица 5. 3. Технические характеристики пеносмесителей.

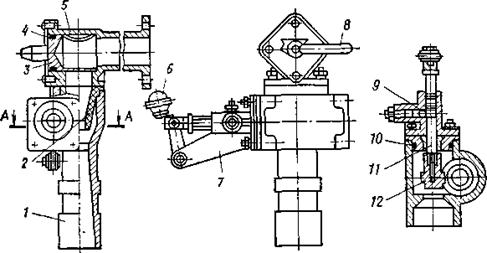

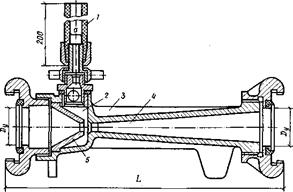

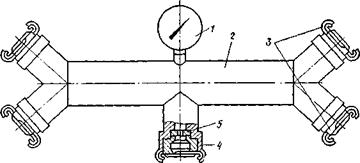

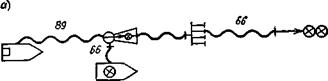

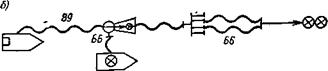

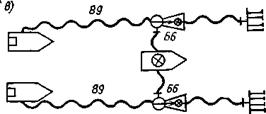

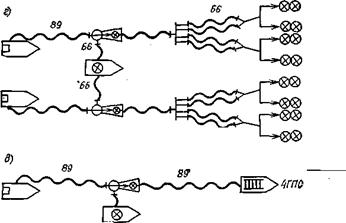

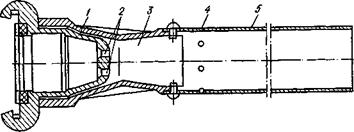

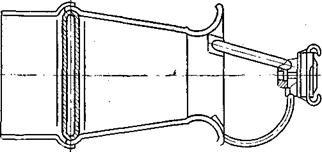

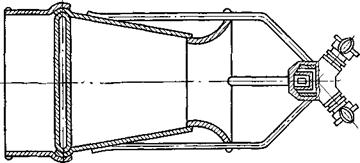

В настоящее время промышленность выпускает три вида проходных пеносмесителей: ПС-1, ПС-2 и ПС-3 (см. табл. 5.3.), аналогичных по конструкции и различающихся только размерами и технической характеристикой.  Рис. 5.29. Пеносмеситель ПС-1: 1 — всасывающий шланг; 2 — рабочая камера; 3 — корпус; 4 — диффузор; 5 — сопло. Пеносмеситель ПС-1 (рис. 5.29) состоит из корпуса 3, в котором расположено сопло 5, направленное через рабочую камеру на входное отверстие диффузора 4. Струя воды, проходя через сопло в диффузор, создает в рабочей камере 2 разрежение. Под действием разрежения во всасывающий шланг 1 из емкости (бочки, бака, цистерны) пенообразователь поступает в рабочую камеру, где и смешивается с водой, образуя пенообразующий раствор. Испытания пеносмесителя на прочность материала и герметичность соединений производят гидравлическим давлением 1,5 МПа (15 кгс/см2), при этом просачивание воды в течение 1 мин не допускается. Дозировку пеносмесителя проверяют водой при напоре перед пеносмесителем 0,7 МПа (7 кгс/см2) и подпоре 0,45 МПа (4,5 кгс/см2). Подсасывание воды определяют по мерной емкости. Оно должно быть в пределах, указанных в табл. 3, при этом полученный расход подсасываемой воды умножают на 0,86—коэффициент разности вязкости воды и пенообразователя ПО-1 (при использовании пенообразователей иных типов коэффициент может быть другим, что требуется определить расчетом). Для нормальной работы емкость с пенообразователем должна быть на уровне смесителя или несколько выше (но не превышать высоты 2м). Дозирующие вставкиДозирующие вставки предназначены для введения пенообразователя в поток воды из цистерны пожарного автомобиля пенного пожаротушения. Дозирующие вставки устанавливают чаще всего в напорных рукавных линиях в тех случаях, когда необходимо обеспечить большие расходы пенообразующего раствора, например для питания пеноподъемников с 2 - 3 пеногенераторами ГПС-600 или одного ГПС-2000. Дозирующая вставка (рис. 5.30) состоит из цилиндрического корпуса 2 с соединительными головками 3 для пожарных рукавов, по которым поступает вода. Пенообразователь во вставку поступает от насоса пожарного автомобиля пенного тушения по пожарному рукаву через дозирующую шайбу 5, расположенную в приемном патрубке 4.  Рис. 5.30. Дозирующая вставка / — манометр; 2 — корпус; 3 — соединительные головки; 4 — приемный патрубок; 5 — дозирующая шайба. Площадь отверстия дозирующей шайбы определяют по формуле: ________ ω = Q/μ √2gΔH , где Q — расход пенообразователя, м3/с; (μ — коэффициент расхода; g — ускорение свободного падения, м/с2; ΔH — разность напоров в рукавной линии с пенообразователем и водой, м (ΔH = Нп - Нв). При подаче пенообразователя в дозирующую вставку насос, подающий пенообразователь, должен создавать напор от 2 до 30 м (в зависимости от числа подключенных пеногенераторов) и всегда должен быть выше напора в рукавной линии. Дозирующие вставки можно устанавливать и на всасывающей линии. В этом случае они должны быть оборудованы соответствующими присоединительными головками. Схемы включения дозирующих вставок показаны на рис. 5.31.      Рис. 5.31. Схемы боевого развертывания при подаче ГПС через пенные вставки: а — при подаче 1 ГПС-600; б — при подаче 1 ГПС-2000; в — при подаче ГПС по двум магистральным линиям; г — при подаче раствора и двум пеноподъемникам по двум магистральным линиям; д — при подаче ГПС при помощи автолестниц; е —при подаче ГПС при помощи пеноподъемника. Пенообразующие устройства. Пенообразующие устройства предназначены для получения воздушно-механической пены из водных растворов пенообразователей. К ним относятся генераторы пены и воздушно-пенные стволы. Воздушно-пенные стволы предназначены для получения воздушно-механической пены, формирования пенной струи и направления ее в очаг пожара. Воздушно-пенные стволы позволяют получать воздушно-механическую пену низкой (до 10) и средней (до 200) кратности (табл. 5.4). Стволы пожарные ручные СВПЭ и СВП имеют одинаковое устройство, отличаются только размерами, а также эжектирующим устройством, предназначенным для подсасывания пенообразователя непосредственно у ствола из ранцевого бачка или другой емкости. Ствол СВПЭ (рис. 5.32.) состоит из корпуса, на котором с одной стороны укреплена гайка 7 для присоединения пожарного рукава, а с другой — кожух 5, в котором пенообразующий раствор перемешивается с воздухом и формируется пенная струя. В корпусе ствола имеются три камеры: приемная 6, вакуумная 3 и выходная 4. На вакуумной камере расположен ниппель 2 диаметром 16 мм для присоединения шланга 1, через который всасывается пенообразователь.  Рис. 5.32. Ствол воздушно-пенный с эжектирующим устройством типа СВПЭ: 1 — шланг; 2—ниппель; 3 — вакуумная камера; 4 — выходная камера; 5—кожух; 6 — приемная камера; 7 — гайка. Принцип работы ствола СВП (рис. 5.33) следующий. Пенообразующий раствор, проходя через отверстия 2 в корпусе ствола 1, создает в конусной камере разрежение, благодаря чему воздух подсасывается через восемь отверстий, равномерно расположенных в кожухе 5 ствола. Поступающий в кожух воздух интенсивно перемешивается с пенообразующим раствором и образует на выходе из ствола струю воздушно-механической пены.  Рис. 5.33. Ствол воздушно-пенный СВП: 1 — корпус ствола; 2 — отверстия; 3 — конусная камера; 4 — отверстия в кожухе; 5 — кожух. Работа ствола СВПЭ отличается от работы ствола СВП тем, что в приемную камеру поступает не пенообразующий раствор, а вода, которая, проходя по центральному отверстию, создает разрежение в вакуумной камере. Через ниппель в вакуумную камеру по шлангу из ранцевого бачка или другой емкости подсасывается пенообразователь. Воздушно-пенные стволы СВПЭ и СВП надежны в работе. Пена низкого качества может образоваться из-за засорения центрального отверстия, попадания в вакуумную камеру посторонних предметов или применения пенообразователя с пониженными пенообразующими свойствами. В этом случае ствол следует разобрать, а при необходимости заменить пенообразователь. Возможными причинами нарушения нормальной работы ствола СВПЭ могут быть закупоривание всасывающего шланга посторонними предметами, отслоившейся тканью шланга, опускание шланга до упора в дно сосуда с пенообразователем. В последнем случае следует приподнять шланг и, если работа ствола не улучшится, снять и проверить его. При эксплуатации воздушно-пенные стволы СВПЭ и СВП не требуют особого ухода. Необходимо следить лишь за тем, чтобы поверхность кожуха не была смята, прокладка на присоединительной части была исправна, а ствол после работы промыт чистой водой. Ствол пожарный лафетный комбинированный (ПЛС-60С) (рис. 5.34) предназначен для создания и направления струи воды или воздушно-механической пены при тушении пожаров и входит в комплект пожарного автомобиля. Он изготовлен по схеме «труба в трубе» и состоит из приемного корпуса с фланцем 12 и соединительной гайкой, ствола 5, насадка для воды 2 и кожуха 1. Благодаря наличию обратных клапанов можно присоединять и заменять рукавную линию без прекращения работы лафетного ствола. Принцип работы ствола следующий. По стволу 5, оканчивающемуся насадком с внутренним выходным отверстием диаметром 28 мм, подается компактная струя воды или раствор смачивателя. При этом рукоятка в патрубке должна находиться в положении В (вода).  Рис. 5.34. Стационарный лафетный комбинированный ствол ПЛС-60КС: 1 — кожух; 2 —насадок; 3 — успокоитель; 4 — выпрямитель; 5 — ствол; 5 — распылитель; 7 —рычаг; 8 — переключатель; 9 — фиксатор; 10 — разветвление; 11 — тройник; 12 — фланец При переключении рукоятки в положение П (пена) перекрываются отверстия переключателя 8, и подаваемый раствор пенообразователя, проходя через боковые отверстия в трубе, подсасывает воздух. В кольцевом промежутке между стволом 5 и кожухом 1 образуется воздушно-механическая пена, которая подается на очаг пожара. Таблица 5.4. Технические характеристики пенообразующих устройств.

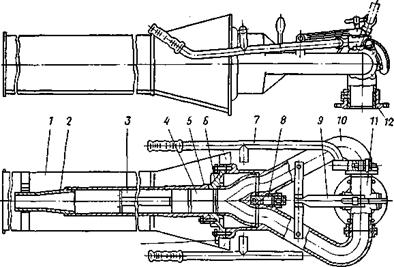

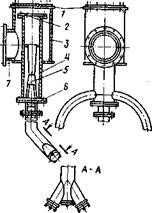

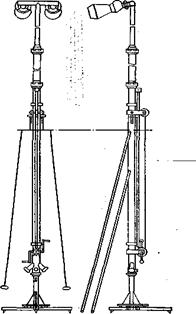

Стволом управляет один человек, пользуясь рукояткой, которая фиксируется вентилем в положении, удобном для работы. Все поворотные соединения уплотнены кольцевыми резиновыми манжетами. Внутри ствола 5 установлен четырехлопастный успокоитель. Для переключения ствола имеется специальная рукоятка. Устойчивость при действии реактивной силы, возникающей при подаче воды и стремящейся опрокинуть ствол, обеспечивается опорой, состоящей из съемного лафета, который представляет собой две симметрично изогнутые лапы с шипами.  Рис. 5.35. Стационарный лафетный ствол комбинированный СПЛК-20С: 1 — кожух; 2 — насадок; 3 — труба; 4 — фиксирующее устройство; 5 — фланец; 6,8 — рукоятки; 7 — золотник; 9 — патрубок. Ствол стационарный СПЛК-20С (рис. 5.35) является модификацией переносного лафетного ствола СПЛК-20П и отличается от него отсутствием приемного корпуса и опоры (лафета). Ствол устанавливают стационарно (обычно на кабинах пожарных автоцистерн) и используют для создания и направления струи воды или воздушно-механической пены при тушении пожаров. Принцип работы пожарных лафетных стволов ПЛС-40С и ПЛС-60С аналогичен работе ствола СПЛК-20С. Для получения из раствора и подачи на пожар пены средней кратности (до 200) применяют генераторы ГПС. Промышленность выпускает три вида пеногенераторов, различающихся по производительности: ГПС-200, ГПС-600 (рис. 5.36) и ГПС-2000 (рис. 5.37). Их техническая характеристика приведена в таблице 2. Пеногенератор состоит из распылителя и корпуса с пакетом сеток (см. рис. 36, 37). Принцип работы генераторов ГПС заключается в следующем. 6 %-ный пенообразующий раствор по рукавам подается к распылителю пеногенератора, в котором поток измельчается на отдельные капли. Конгломерат капель раствора при движении от распылителя к сетке подсасывает воздух из внешней среды в диффузор корпуса генератора.  Рис. 5.36. Пеногенератор ГПС 600.  Рис. 5.37. Пеногенератор ГПС-2000 Смесь капель пенообразующего раствора и воздуха попадает на пакет сеток. На сетках деформированные капли образуют систему растянутых пленок, которые, замыкаясь в ограниченных объемах, составляют сначала элементарную (отдельные пузырьки), а затем массовую пену. Энергией вновь поступающих капель и воздуха масса пены выталкивается из пеногенератора. Пеногенераторы ГПС чаще всего применяют как ручные стволы, однако в некоторых случаях их устанавливают стационарно. Аэродромные пожарные автомобили комплектуют не только ручными генераторами ГПС, но и стационарными, установленными в подбамперных пространствах для создания пенной полосы перед пожарным автомобилем и за ним. Стационарно устанавливают пеногенераторы в пенных камерах резервуаров с горючими жидкостями, а также в некоторых установках автоматического пожаротушения. Пеносливные устройстваПеносливные устройства применяют для тушения пожаров жидкостей в резервуарах. Их подразделяют на стационарные и передвижные. К стационарным пеносливным устройствам относятся универсальная пеносливная камера и стационарный генератор воздушно-механической пены. Универсальная пеносливная камера (рис. 5.38) предназначена для подачи в резервуар огнетушащей пены. Она состоит из корпуса 3 с крышкой 1, к которому приварен патрубок 7 для слива пены в резервуар. Через днище камеры в корпус введена труба 4 с крышкой из целлулоида. В нижней части трубы закреплен струйный насадок 5. К трубе 4 прикреплены три трубы 6: центральная и две боковые, оканчивающиеся пожарными соединительными головками. Боковые трубы предназначены для подачи в камеру химической пены (при этом  Рис. 5.38. Универсальная пеносливная камера: 1, 2 — крышка; 3 — корпус; 4 — труба; 5 — струйный насадок; 6 — подводящая труба; 7 — патрубок. на центральную трубу надевают заглушку), центральная труба — для подачи водного раствора пенообразователя для образования воздушно-механической пены. После перегорания целлулоидной диафрагмы (3... 5 мин) пенообразующий раствор поступает к насадку 5 и входит в диффузор. В камере создается разрежение, в результате которого через боковые патрубки 6 подсасывается воздух и на выходе из трубы 4 образуется воздушно-механическая пена, которая через патрубок 7 поступает в резервуар. При тушении пожара в резервуаре воздушно-механической пеной к среднему патрубку подается 4 %-ный водный раствор пенообразователя с расходом 17 л/с при напоре перед насадком 5 не менее 60 мм. Получают до 150 л/с воздушно-механической пены кратностью 8,5. Пеносливная камера отличается от универсальной отсутствием устройства для получения воздушно-механической пены, т. е. трубы 4, насадка 5, диафрагмы. Передвижные пеносливные устройства предназначены для подачи пены в резервуары с нефтепродуктами. К месту пожара их доставляют транспортными средствами. В качестве передвижных пеносливных устройств применяют телескопические подъемники-пеносливы. Подъемник-пенослив (рис. 5.39) состоит из опорного ствола с опорными рычагами, телескопического механизма выдвигания, гребенки, двух генераторов пены ГПС-600 и двух шестов для подъема и опускания подъемника. Стол служит опорой подъемника-пенослива и состоит из центральной трубы, приваренной к диску. Диск имеет три шарнирно укрепленных рычага, увеличивающих площадь опоры ствола. На каждом рычаге имеется зуб для лучшего сцепления с грунтом. В верхнюю часть опорного стола входит шпиндель наружной трубы, который фиксируется стопорным винтом. В наружной трубе расположена выдвигающаяся внутренняя труба. Для герметичности между трубами установлен сальник. К наружной трубе приварены два патрубка для присоединения напорных рукавных линий. К верхней части наружной трубы прикреплены скобы для растяжек и кронштейн, на котором укреплен валик с роликом механизма выдвижения. Нижний узел состоит из вала с барабаном и фиксатором. Вал с обеих сторон снабжен рукоятками для привода. На барабан намотаны два троса: один предназначен для выдвигания, другой — для сдвигания внутренней трубы. При помощи фиксатора на барабане можно установить подъемник на нужной высоте.  Рис. 5.39. Телескопический подъемник-пенослив. В верхней части внутренней трубы имеется резьбовая муфта для присоединения удлинителя, который представляет собой отрезок трубы с двумя гайками, предназначенными для присоединения к внутренней трубе и гребенке. Гребенка состоит из вертикальной и горизонтальной труб. Горизонтальная труба имеет два патрубка с соединительными головками для присоединения стволов ГПС-600. Модернизированный телескопический подъемник-пенослив доставляют к месту пожара транспортными средствами и собирают на месте в горизонтальном положении.. Пенообразующий раствор подают к пеносливу от пожарных насосов. Воздушно-механическая пена поступает из стволов ГПС-600. К неисправностям телескопических подъемников-пеносливов относится перекос внутренней трубы в сальнике или муфте. Неисправный сальник необходимо заменить. После работы пенослив промывают водой и заново смазывают все валики, ролики и барабан подъемного механизма. После работы генераторы осматривают, поврежденные сетки или корпус ремонтируют. Вмятины на корпусе выравнивают. Тросы и растяжки перед постановкой в боевой расчет испытывают на прочность в соответствии с паспортом завода-изготовителя. |