противопожарная техника техника. Пожарно техническое вооружение и оборудование

Скачать 1.38 Mb. Скачать 1.38 Mb.

|

|

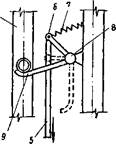

Рис. 1.14 Лестница-штурмовка 1— ступень; 2 — тетива; 3 — накладки; 4 — крюк; 5 — башмак Ручная пожарная трехколенная металлическая лестница Л-60 Отличительной особенностью лестницы являются телескопическое сочленение ее колен, изготовленных из алюминиевого сплава марки АВ или АД-31, а также конструкция механизма выдвигания и останова. Колена представляют собой пространственную форму, состоящую из тетив двутаврового сечения, соединенных между собой рифлеными ступенями. Принципиальная схема механизма выдвигания и останова колен лестницы Л-60 показана на рис. 1.15. Выдвигание второго колена осуществляется перемещением (по направлению стрелки А) силовой веревки 5 через неподвижный 4 и подвижный 1 блок двухкратного полиспаста, который позволяет в 2 раза уменьшить усилие, прикладываемое пожарным при выдвигании колен лестницы. Одновременно с выдвиганием второго колена 2 конец силовой веревки, закрепленный за рычаг 6, поворачивает валик останова 8 вместе с крюком 9 захвата ступеней, преодолевая усилие возвратной пружины 7, при этом крюк захвата ступеней размещается вдоль оси тетив, обеспечивая свободное выдвигание второго колена.

При необходимости прекратить выдвигание колен лестницы Л-60 снимают усилие силовой веревки, и валик останова с крюком захвата под действием возвратной пружины вернется в исходное положение. Возвращенный в исходное положение крюк подхватит одну из ступеней, опускающихся под действием собственной массы колен лестницы, обеспечив их останов и надежную фиксацию. Рис. 1.15 Принципиальная схема выдвигания и останова колен лестницы Л-60 1 — подвижный блок; 2 — второе колено; 3 — третье колено; 4 — неподвижный блок; 5 — силовая веревка; 6 — рычаг; 7 — возвратная пружина; 8 — валик останова; 9— крюк захвата ступеней. Для сдвигания колен лестницы необходимо сначала при помощи силовой веревки их несколько приподнять, а затем, постепенно уменьшая усилие на веревке, обеспечить плавное сдвигание колен лестницы. Третье, верхнее, колено 5 выдвигается так же, как и в лестнице Л-ЗК. Верхнее колено 3 выдвигается одновременно со вторым при помощи троса, перекинутого через блок второго колена. Один конец троса прикреплен в верхней ступени колена, а второй закреплен за нижнюю ступень верхнего колена. При движении блок второго колена давит на трос и заставляет выдвигаться верхнее колено со скоростью, в 2 раза больше скорости второго колена. Шаг между ступенями, мм ......………………………………...……..350 Масса, кг, не более ………………………………………………………45 Тяговое усилие при выдвигании колен, Н (кг), не более……….….200(20) Эксплуатация ручных пожарных лестниц. Основным условием безопасной работы на высоте с использованием лестниц является содержание их в технически исправном состоянии. Лестницы, не находящиеся в боевом расчете, хранят на складе в сухих проветренных помещениях. Не допускается попадание прямых солнечных лучей на древесину тетив и ступеней и воздействие теплоты от отопительных приборов. Лестницы на пожарных автомобилях должны быть плотно, уложены и надежно закреплены. При снятии с автомобилей не допускаются их удары о землю. При использовании приставных лестниц их устанавливают на твердый грунт на расстояние, соответствующее наиболее устойчивому углу наклона, равному 70... 80°. При выдвигании лестницы необходимо держать ее за тетивы, предохраняя руки от возможных травм. Выдвигание должно быть равномерным. Запрещается накручивать цепь или веревку на руку. Подъем и спуск по выдвижной лестнице допускаются при срабатывании механизма останова и надежном закреплении второго колена. При этом лестница должна быть прислонена к зданию и поддерживаться пожарными. Во время движения по лестнице необходимо смотреть перед собой, ступени крепко обхватывать руками. Не допускается передвижение по лестнице более одного человека на каждое колено. При работе на лестнице со стволом или ручным инструментом пожарный должен закрепиться за ступеньку при помощи карабина. После работы лестницу следует очистить от грязи и влаги, тщательно осмотреть и при необходимости смазать трущиеся поверхности графитом или мылом. В случае обмерзания лестницы не допускается отбивать лед острым инструментом.

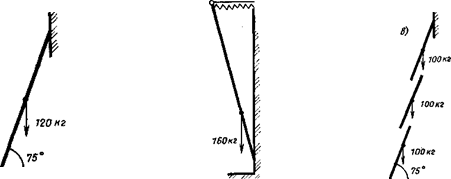

Рис. 1.16 Принципиальная схема стенда для испытания ручных пожарных лестниц

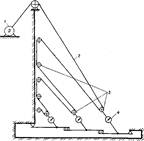

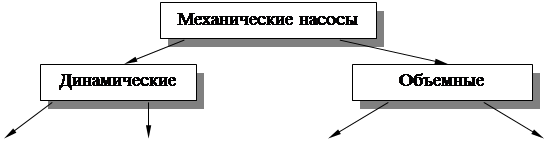

1 — лебедка; 2 — трос; 3 — система блоков; 4 — динамометр а б в Рис. 1.17 Схемы нагружения ручных пожарных лестниц при испытании: а —лестницы-палки; б — лестницы-штурмовки; в — трехколенной лестницы Для выявления возможных неисправностей лестницы систематически контролируют внешним осмотром при смене караула. Кроме того, лестницы испытывают перед постановкой в боевой расчет после ремонта, а также один раз в год. Прочность элементов конструкции лестниц испытывают статической нагрузкой в течение не менее 2 мин на стендах различных конструкций. На рис. 1.16 представлена принципиальная схема универсального стенда, на котором испытывают пожарные лестницы, а также спасательные веревки и пояс с карабином. Создание усилия натяжения троса 2 осуществляется электроприводом с червячным редуктором или вручную при помощи лебедки 1. Контроль требуемой величины натяжения троса, проходящего через систему блоков 3, осуществляется динамометром 4. Схемы нагружения различных видов лестниц показаны на рис. 1.17 Испытания лестницы-палки (рис. 1.17, а) осуществляют в развернутом виде. Прочность тетив испытывают нагрузкой 1200 Н, приложенной в средней части лестницы. В лестнице-штурмовке (рис. 1.17,6) испытывают на прочность тетивы, крюк и ступени. Для этого лестницу закрепляют большим концевым зубом крюка и к обеим тетивам на уровне второй ступени прикладывают нагрузку 1600 Н. Прочность тетив трехколесных лестниц (рис. 1.17, в) проверяют нагружением каждого его колена посередине усилием 1000 Н. После проведенных испытаний лестницы не должны иметь повреждений, остаточной деформации. Кроме того, колена лестниц Л-ЗК и Л-60 должны свободно, без заеданий выдвигаться и сдвигаться. Результаты испытаний лестниц заносят в журнал испытания пожарно-технического вооружения. Лестницы, не выдержавшие испытания, списывают. Назначение и классификация пожарных насосов. Пожарные насосы занимают особое место среди технических средств пожаротушения. Они предназначены для забора огнетушащих средств и подачи их в очаг пожар с необходимой интенсивностью. От конструктивного совершенства и технических параметров пожарных насосов во многом зависит успешное выполнение поставленных задач, связанных с тушением пожаров. Насосы — это машины, преобразующие подводимую энергию в механическую работу перекачиваемой жидкости или газа. В пожарной технике применяют насосы различного вида. Наибольшее применение находят механические насосы, в которых механическая энергия твердого тела, жидкости или газа преобразуется в механическую энергию жидкости. По принципу действия насосы классифицируются в зависимости от природы сил, под действием которых происходит перемещение перекачиваемой среды в насосе. Таких сил различают три: · массовая сила (инерция); · вязкостное трение; · сила поверхностного давления. Насосы, в которых преобладает действие массовых сил или жидкостное трение, либо эти силы вместе, относятся к динамическим насосам (см рис. 5.1). Насосы, в которых преобладает действие силы поверхностного давления, составляют группу объемных насосов.

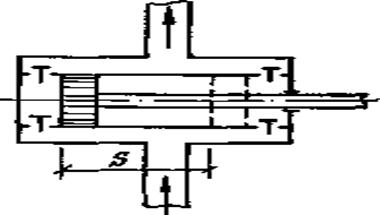

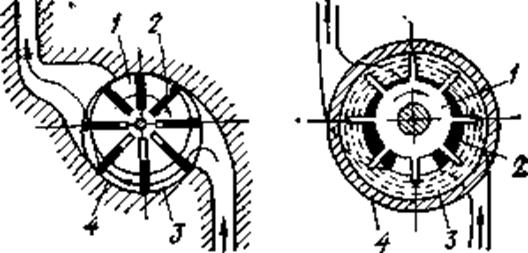

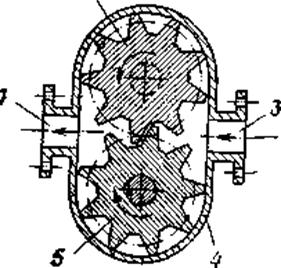

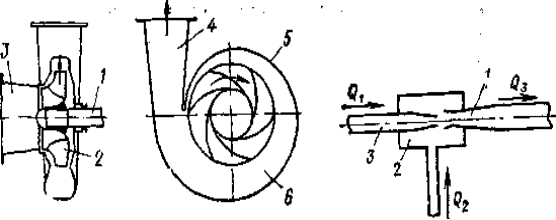

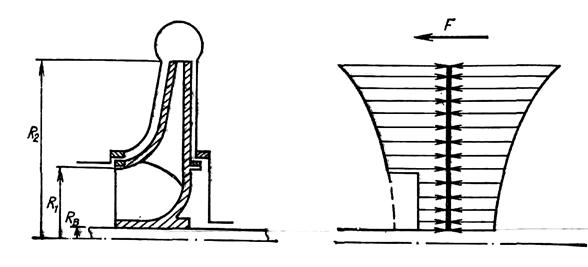

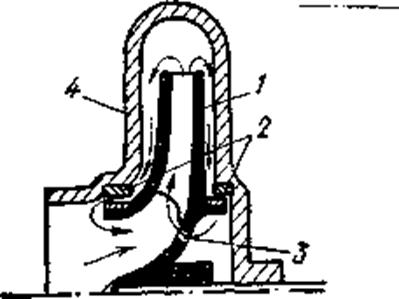

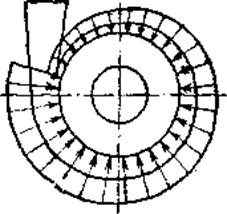

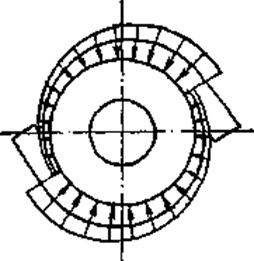

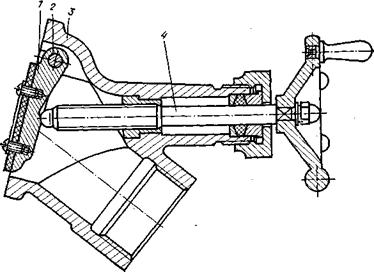

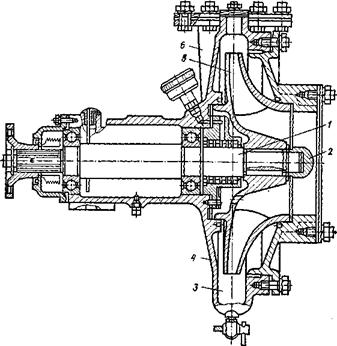

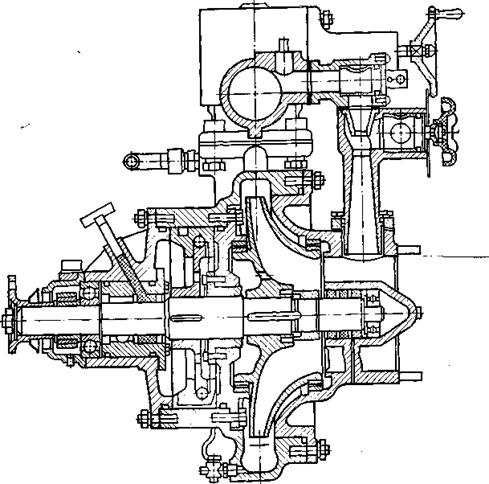

Рис. 5.1. Классификация пожарных насосов.  Рис. 5.2. Схема поршневого насоса.  А б Рис. 5.3. Схема шиберного (а) и водокольцевого (б) насосов. а: 1 — ротор; 2 —шиберы; 3 — объем между шиберами; 4 — корпус. б: 1— ротор; 2 — объем между лопатками; 3 — водяное кольцо; 4 — корпус. Схема шиберного и водокольцевого насосов представлена на рис. 5.3. При вращении ротора 1, эксцентрично расположенного в корпусе насоса 4, объем 3 между двумя шиберами 2 в первый полупериод увеличивается, а затем уменьшается. Происходит постоянное всасывание жидкости справа и нагнетание слева. Шиберы в таких насосах выполнены в виде пластин, которые радиально перемещаются в специальных пазах ротора. В водокольцевом насосе ротор 1с радиальными лопатками эксцентрично размещен в цилиндрическом корпусе 4. Корпус насоса предварительно заполняют водой. При вращении ротора вода отбрасывается к периферии, образуя водяное кольцо 3. Рабочий объем 2 между лопатками ротора сначала увеличивается, а затем уменьшается, происходят всасывание и нагнетание. Всасывающий и нагнетательный патрубки насоса примыкают к торцевой части насоса.  Рис. 5.4. Схема шестеренного насоса 1 — напорная полость; 2 — ведомая шестерня; 3 — всасывающая полость; 4 — корпус; 5 — ведущая шестерня.  а б а бРис. 5.5. Схемы пожарных насосов: а - центробежного 1 — вал; 2 — рабочее колесо: 3 — всасывающий патрубок; 4 — напорный патрубок; 5 — корпус; 6 — спиральная камера; б – струйного: 1 — диффузор; 2 — камера; 3 — насадок. Схема шестеренного насоса представлена на рис. 5.4. В корпусе насоса 4 размещены ведущая 5 и ведомая 2 шестерни. При вращении шестерен в направлении, указанном на рисунке, жидкость из всасывающей полости 3 захватывается зубьями шестерен и поступает в напорную полость 1. В напорной полости зубья входят в зацепление и вытесняют жидкость в напорный патрубок. Из динамических насосов наибольшее распространение имеют инерционные насосы, а именно лопастные. В пожарной технике наиболее часто используют один из видов лопастного насоса — центробежный. Основной частью центробежного насоса (рис. 5.5 а) является рабочее колесо 2, соединенное с валом 1. Внутри рабочего колеса имеются лопасти, изогнутые в сторону вращения. Корпус 5 насоса выполнен в виде спиральной камеры 6, переходящей в напорный патрубок 4. Принцип работы центробежного насоса основан на действии центробежных сил, возникающих в потоке жидкости, проходящем через рабочее колесо. Центробежные насосы отличаются друг от друга: числом рабочих колес: одно-, двух- и многоступенчатые; расположением вала: горизонтальные, вертикальные, наклонные; развиваемым напором: нормального — до 100 м.в.ст., высокого — 300 м.в.ст. и более; комбинированные насосы одновременно подают воду под нормальным и высоким напором; по размерам (в основу деления положен такой параметр, как номинальная полезная гидравлическая мощность): насос микро, мелкий, малый, средний, крупный; мощность, кВт, до 0,4; 0,4...4; 4...100; 100...400; более 400; конструкцией рабочего колеса: с открытым или закрытым, с одно- или двухсторонним входом; расположением на пожарных автомобилях: переднее, среднее, заднее. Вихревые и струйные насосы по принципу действия относятся к смешанным насосам, так как значительную роль в их работе играют и силы инерции, и силы жидкостного трения. Схема струйного насоса представлена на рис. 5.5 б. Рабочая среда подходит к насадку 3, который имеет сопло. На выходе из сопла жидкость, обладая запасом кинетической энергии, имеет максимальную скорость. Увеличение скорости потока рабочей жидкости приводит к уменьшению давления в струе и камере 2 ниже атмосферного. Эжектируемая жидкость под действием атмосферного давления поступает в камеру 2 и уносится рабочей струей в расширяющуюся камеру диффузора 1, где уменьшается скорость (скоростной напор) и увеличивается пьезометрический напор (давление) жидкости. Расход жидкости Q3 в камере диффузора 1 равен сумме расходов рабочей Q1 и эжектируемой жидкости Q2: Q3 = Q1 + Q2 В пожарной технике встречаются струйные насосы двух видов — газо- и водоструйные. Это различие заключается в виде подводимой к насосу рабочей среды. Вихревые насосы — это одна из разновидностей тангенциально-дискового насоса. В вихревом насосе жидкость приобретает энергию из-за увеличения жидкости рабочим колесом и сил инерции. К смешанным насосам, в которых жидкость перемещается за счет сил трения и инерционных сил, относятся такие насосы, как дисково-радиальные, лабиринтные, черпаковые, вибрационные. В пожарной технике они не находят широкого применения. Необходимо иметь в виду, что термин «пожарный насос» применяют чаще всего для насосов, которые предназначены для подачи огнетушащих жидкостей (в основном воды) при тушении пожаров. Такие насосы устанавливают не только на пожарных автомобилях и другой технике, но и в зданиях (насосы-повысители), на судах, насосных станциях и т. д. По способу создания разряжения пожарные насосы подразделяются на самовсасывающие и несамовсасывающие. К первой группе относятся объемные насосы, ко второй – динамические. В пожарной охране преимущественное распространение получили центробежные насосы. Основные конструктивные элементы центробежных пожарных насосов — это рабочие органы, корпус, опоры вала, уплотнение. Рабочие органы — это рабочие колеса, подводы и отводы. Рабочее колесо насоса нормального давления выполнено из двух дисков — ведущего и покрывающего. Между дисками расположены лопасти, загнутые в сторону, противоположную направлению вращения колеса. До 1983 г. лопасти рабочих колес имели двоякую кривизну, что обеспечивало минимальные гидравлические потери и высокие кавитационные свойства. Однако из-за того, что изготовление таких колес трудоемко и они имеют значительную шероховатость, в современных пожарных насосах применяют рабочие колеса с цилиндрической формой лопаток (ПН-40УБ, ПН-110Б, 160.01.35, ПНК-40/3). Угол установки лопастей на выходе рабочего колеса увеличен до 65...70°, лопасти в плане имеют S-образную форму. Это позволило увеличить напор насоса на 25...30 % и подачу на 25 % при сохранении кавитационных качеств и КПД примерно на том же уровне. Масса насосов уменьшена на 10 %. При работе насосов на рабочее колесо действует гидродинамическая осевая сила, которая направлена по оси в сторону всасывающего патрубка и стремится сместить колесо по оси, поэтому важным элементом в насосе является крепление рабочего колеса.  Рис. 5.6. Эпюра осевых сил на рабочее колесо. Осевая сила возникает за счет разности давлений на рабочее колесо (рис. 5.6), так как со стороны всасывающего патрубка на него действует меньшая сила давления, чем справа. Величину осевой силы приближенно определяют по формуле F = 0,6Рπ(R21 - R2в) , где F — осевая сила, Н; Р — давление на насосе, Н/м2 (Па); R1 - радиус входного отверстия, м; Rв — радиус вала, м.  Рис. 5.7. Рабочее колесо пожарного насоса 1 — рабочее колесо; 2 — элементы щелевых уплотнений; 3 — отверстия в ведущем диске; 4 — корпус насоса. Для уменьшения осевых сил, действующих на рабочее колесо насоса, в ведущем диске высверлены отверстия, через которые жидкость перетекает из правой части в левую (рис. 5.7). При этом величина утечек равняется утечкам через целевое уплотнение за колесом, КПД насоса снижается. С износом элементов целевых уплотнений будет увеличиваться утечка жидкости и уменьшаться КПД насоса. В двух- и многоступенчатых насосах рабочие колеса на одном валу могут размещаться с противоположным направлением входа — это также компенсирует или снижает действие осевых сил. Кроме осевых сил на рабочее колесо при эксплуатации насоса действуют радиальные силы. Эпюра радиальных сил, действующих на рабочее колесо насоса с одним отводом, показана на рис. 5.8. Из рисунка видно, что на рабочее колесо и вал насоса при вращении действует неравномерно распределенная нагрузка. В современных пожарных насосах разгрузка вала и рабочего колеса от действия радиальных сил осуществляется путем изменения конструкций отводов. Отводы в большинстве пожарных насосов спирального типа.  Рис. 5.8. Эпюра радиальных сил, действующих на рабочее колесо насоса с одним отводом.  Рис. 5.9. Эпюра радиальных сил, действующих на рабочее колесо насоса с двумя отводами. В насосе 160.01.35 (марка условная) применен отвод лопаточного типа (направляющий аппарат), за которым расположена кольцевая камера. В этом случае действие радиальных сил на рабочее колесо и вал насоса сводится до минимума. Спиральные отводы в пожарных насосах выполняют одно- (ПН-40УА, ПН-60) и двухзавитковыми (ПН-110, МП-1600). В пожарных насосах с однозавитковым отводом разгрузку от радиальных сил не производят, ее воспринимают вал и подшипники насоса. В двухзавитковых отводах действие радиальных сил в спиральных отводах уменьшается и компенсируется (рис. 5.9). Подводы в пожарных центробежных насосах, как правило, осевые, выполненные в виде цилиндрической трубы. В насосе 160.01.35 предусмотрен предвключенный шнек. Это способствует улучшению кавитационных свойств насоса. Корпус насоса является базовой деталью, изготовляют его, как правило, из алюминиевых сплавов. Форма и конструкция корпуса зависят от конструктивных особенностей насоса. Опоры вала применяют для пожарных насосов встроенного типа. Валы в большинстве случаев устанавливают на двух подшипниках качения. Уплотнения в пожарных насосах различают двух видов: для уплотнения неподвижных деталей (стыки корпусных деталей крышки и т. д.) и уплотнения вращающихся частей. Для уплотнения неподвижных деталей применяют прокладки и резиновые кольца различных сечений. Уплотнение вала в корпусе насоса осуществляется при помощи специальной пластичной набивки, состоящей из смеси антифрикционного и пропиточного компонентов или набора каркасных резиновых манжет (сальников). Устанавливают сальники таким образом, чтобы они работали как при давлении перед ними, так и при вакууме. В настоящее время ведутся исследования по разработке торцевых уплотнений вместо сальниковых, однако имеются трудности по созданию материала для торцевых уплотнений, способных работать на загрязненной воде и в режиме «сухого трения». Уплотнения между рабочим колесом и корпусом (передние и задние) в пожарных насосах бесконтактные (щелевые). Материал деталей уплотнений «корпус — колесо», как правило, чугун — бронза, что уменьшает окисление и эрозионный износ. Конструкция центробежных пожарных насосов. В нашей стране на пожарных автомобилях устанавливают в основном насосы нормального давления типа ПН-40, 60 и 110, параметры которых регламентированы ОСТ 22-929-76. Кроме этих насосов для аэродромных автомобилей тяжелого типа на шасси МАЗ-543, МАЗ-7310 используют насосы 160.01.35 (по номеру чертежа). Из комбинированных насосов на пожарных автомобилях используют насос марки ПНК 40/3. В настоящее время разработан и готовится к выпуску насос высокого давления ПНВ 20/300. Технические характеристики пожарных насосов нормального давления приведены в таблице 5.1. Пожарный насос ПН-40УА. Унифицированный пожарный насос ПН-40УА выпускался серийно с начала 80-х годов вместо насоса ПН-40У и хорошо зарекомендовал себя на практике. Модернизированный насос ПН-40УА в отличие от ПН-40У выполнен со съемной масляной ванной, расположенной в задней части насоса. Это намного облегчает ремонт насоса и технологию изготовления корпуса (корпус разделен на две части). Кроме того, в насосе ПН-40УА применен новый способ крепления рабочего колеса на двух шпонках (вместо одной), что увеличило надежность этого соединения. Насос ПН-40УА является унифицированным для большинства пожарных автомобилей и приспособлен для заднего и среднего расположения на шасси автомобилей ГАЗ, ЗИЛ, Урал. Насос ПН-40УА показан на рис. 5.10. Насос состоит из корпуса насоса 4, напорного коллектора 3, пеносмесителя 2 (марка ПС-5) и двух задвижек 1. Таблица 5.1. Технические характеристики пожарных насосов нормального давления.

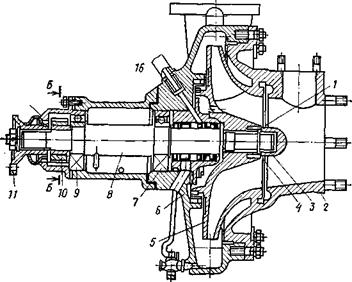

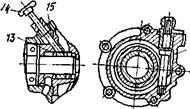

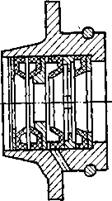

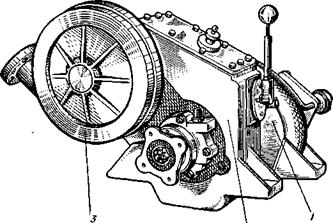

На рис. 5.11 представлен продольный разрез насоса. Он состоит из двух частей корпуса 6, крышки 2, вала 8, рабочего колеса 5, подшипников 7, 9, уплотнительного стакана 13, червячного привода тахометра 10, манжеты 12, муфты фланца 11, винта 14, пластичной набивки 15, шланга 16. Рабочее колесо 5 закреплено на валу при помощи двух шпонок 1, стопорной шайбы 4 и гайки 3. Крепление крышки к корпусу насоса осуществлено шпильками и гайками, для обеспечения герметизации соединения установлено резиновое кольцо.  Рис. 5.10. Общий вид пожарного насоса ПН-40УА: 1 — задвижка; 2— пеносмеситель; 3 — напорный коллектор; 4 — корпус насоса.  Б-Б  Рис. 5.11. ПН-40УА (продольный разрез) 1 — шпонки; 2 — крышка; 3 —гайка; 4 — стопорная шайба; 5 — рабочее колесо; 6 — корпус; 7,9 — подшипники; 8 — вал; 10 — червячный привод тахометра; 11 —муфта-фланец; 12 — манжета; 13 — уплотнительный стакан; 14 — винт; 15 — пластичная набивка; 16 — шланг. Щелевые уплотнения (переднее и заднее) между рабочим колесом и корпусом насоса выполнены в виде уплотнительных колец из бронзы (Бр ОЦС 6-6-3) на рабочем колесе (напрессовка) и чугунных колец в корпусе насоса. Уплотнительные кольца в корпусе насоса закреплены винтами. Уплотнение вала насоса достигается применением пластичной набивки или каркасных резиновых сальников, которые размещены в специальном уплотнительном стакане (рис. 5.12). Стакан прикреплен к корпусу насоса болтами через резиновую прокладку. Болты через специальные отверстия зафиксированы проволокой во избежание их раскручивания. При использовании в уплотнении вала пластичной набивки ПЛ-2 существует возможность восстановления герметизации узла без его разборки и замены деталей. Это осуществляется путем прессования набивки винтом. При использовании для уплотнения вала насоса каркасных сальников АСК-45 и их замене необходимо помнить, что из четырех сальников один (первый к рабочему колесу) работает на разрежение и три — на давление. Для распределения смазки в сальниковом стакане предусмотрено маслораспределительное кольцо, которое соединено каналами со шлангом и пресс-масленкой. Водосборное кольцо стакана соединено каналом с дренажным отверстием, обильная утечка воды из которого указывает на износ сальников. Полость в корпусе насоса между уплотнительным стаканом и сальником муфты фланца служит масляной ванной для смазки подшипников и привода тахометра. Вместимость масляной ванны 0,5 л. Масло заливают через специальное отверстие, закрываемое пробкой. Сливное отверстие с пробкой находится в нижней части корпуса масляной ванны. Воду из насоса сливают путем открытия крана, расположенного в нижней части корпуса насоса. Для удобства открывания и закрывания крана его рукоятка удлиняется рычагом.  Рис. 5.12. Уплотнительный стакан. На диффузоре корпуса насоса расположен коллектор (алюминиевый сплав АЛ-9), к которому прикреплены пеносмеситель и две задвижки. Внутри коллектора смонтирована напорная задвижка для подачи воды в цистерну (рис. 5.13). В корпусе коллектора предусмотрены отверстия для подсоединения вакуумного клапана, трубопровода к змеевику системы дополнительного охлаждения двигателя и отверстие с резьбой для установки манометра. Напорные задвижки прикреплены шпильками к напорному коллектору. Клапан 1 отлит из серого чугуна (СЧ 15-32) и имеет проушину для стальной 1СтЗ) оси 2, концы которой установлены в пазы корпуса 3 из алюминиевого сплава АЛ-9. К клапану винтами и стальным диском прикреплена резиновая прокладка. Клапан закрывает проходное отверстие под действием собственной массы. Шпиндель 4 прижимает клапан к седлу или ограничивает его ход, если он открывается напором воды из пожарного насоса.  Рис. 5.13. Напорная задвижка коллектора насоса ПН-40УА 1 — клапан; 2 — ось; 3 — корпус; 4 — шпиндель Пожарный насос ПН-60 (рис. 5.14) центробежный нормального давления, одноступенчатый, консольный, без направляющего аппарата. Насос ПН-60 является геометрически подобной моделью насоса ПН-40У, поэтому конструктивно не отличается от него. Корпус насоса 4, крышка насоса и рабочее колесо 5 отлиты из чугуна. Отвод жидкости от колеса происходит по спиральной однозавитковой камере 3, заканчивающейся диффузором 6. Рабочее колесо 5 с наружным диаметром 360 мм насажено на вал диаметром 38 мм по месту посадки. Крепление колеса осуществляется при помощи диаметрально расположенных двух шпонок, шайбы и гайки.  Рис. 5.14. Пожарный насос ПН-60: 1 — вал; 2 — гайка; 3 — спиральная камера; 4 — корпус; 5 — рабочее колесо; 6 — диффузор. А б Рис. 5.15. Пожарный насос ПН-110: а – продольный разрез: 1 — всасывающий патрубок; 2 — крышка; 3 — корпус; 4 — рабочее колесо б - напорная задвижка: 1— сальниковая набивка; 2 — шпиндель с резьбой; 3 — гайка; 4 — клапан с резиновой прокладкой; 5 —ось клапана; 6 —планка; 7 —корпус; 8— крышка корпуса; 9 — маховичок. Уплотнение вала насоса осуществляется каркасными сальниками типа АСК-50 (число 50 обозначает диаметр вала в мм). Сальники размещены в специальном стакане. Смазка сальников производится через масленку. Для работы от открытого водоисточника на всасывающий патрубок насоса навинчивается водосборник с двумя патрубками для всасывающих рукавов диаметром 125 мм. Сливной краник насоса расположен в нижней части насоса и направлен вертикально вниз (в насосе ПН-40УА сбоку). Пожарный насос ПН-110, центробежный нормального давления, одноступенчатый, консольный, без направляющего аппарата с двумя спиральными отводами и напорными задвижками на них (рис. 5.15). Основные рабочие органы насоса ПН-110 также геометрически подобны насосу ПН-40У. В насосе ПН-110 имеются лишь некоторые конструктивные отличия, которые рассмотрены ниже. Корпус 3 насоса, крышка 2, рабочее колесо 4, всасывающий патрубок 1 изготовлены из чугуна (СЧ 24-44). Диаметр рабочего колеса насоса 630мм, диаметр вала Е месте установки сальников 80 мм (сальники АСК-80). Сливной краник находится в нижней части насоса и направлен вертикально вниз. Диаметр всасывающего патрубка 200 мм, напорных патрубков — 100 мм. Напорные задвижки насоса ПН-110 имеют конструктивные отличия (рис. 4.29). В корпусе 7 размещен клапан с резиновой прокладкой 4. В крышке корпуса 8 установлен шпиндель с резьбой 2 в нижней части и маховичком 9. Уплотнение шпинделя осуществляется сальниковой набивкой 1, которая уплотняется накидной гайкой. При вращении шпинделя гайка 3 поступательно перемещается по шпинделю. К цапфам гайки прикреплены две планки 6, которые соединены с осью клапана 5 задвижки, поэтому при вращении маховичка происходит открытие или закрытие клапана. Комбинированные пожарные насосы. К комбинированным пожарным насосам относятся такие, которые могут подавать воду под нормальным (напор до 100 м.в.ст.) и высоким давлением (напор до 300 м.в.ст. и более). ВНИИПО МВД СССР в 80-е годы разработал и изготовил опытно-экспериментальную серию самовсасывающих комбинированных насосов ПНК-40/2 (рис. 5.16). Всасывание воды и подача ее под высоким напором осуществляется вихревой ступенью, а под нормальным давлением — рабочим колесом центробежного типа. Вихревое колесо и рабочее колесо нормальной ступени насоса ПНК-40/2 размещены на одном валу и в одном корпусе. Прилукским ОКБ пожарных машин разработан комбинированный пожарный насос ПНК-40/3, опытная партия которых находится на контрольной эксплуатации в гарнизонах пожарной охраны. Насос ПНК-40/3 (рис. 5.17) состоит из насоса нормального давления 1, который по конструкции и размерам соответствует насосу ПН-40УА; редуктора 2, повышающего обороты (мультипликатора), насоса (ступени) высокого давления 3. Насос высокого давления имеет рабочее колесо открытого типа. Вода от напорного коллектора насоса нормального давления по специальному трубопроводу подается во всасывающую полость насоса высокого давления и к напорным патрубкам нормального давления. От напорного патрубка насоса высокого давления вода подается по шлангам к специальным напорным стволам для получения тонкораспыленной струи.  Рис. 5.16. Пожарный насос ПН-40/2  Рис. 5.17. Пожарный насос ПНК-40/3 1 — насос нормального давления; 2 — редуктор; 3 — насос высокого давления |