поляриметрический анализ. ПОЛЯРИМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ. Поляриметрический анализ

Скачать 322 Kb. Скачать 322 Kb.

|

|

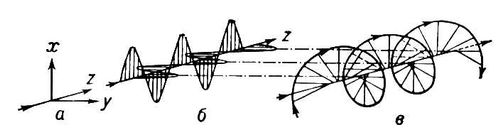

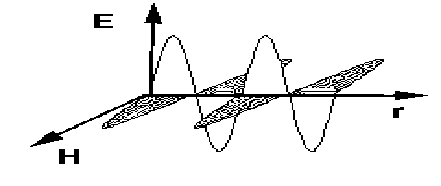

ПОЛЯРИМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Одним из важнейших свойств молекул, особенно природных соединений, является свойство хиральности, или оптической активности. Оно обусловлено существованием зеркально подобных изомеров – энантиомеров. В отличие от геометрических изомеров энантиомеры молекулы одного химического состава имеют одинаковые физические и химические свойства: у них одинаковые температуры плавления и кипения, давление пара, плотность, показатель преломления, колебательный и электронный спектры, одинаковую реакционную способность при взаимодействии с ахиральными реагентами, но они по-разному вращают плоскость поляризации линейно поляризованного света, существенно различается также их поведение в реакциях с хиральными реагентами или реакции, катализируемые хиральными реагентами. Поляриметрический анализ – это метод, который может быть использован только для исследования, идентификации, количественного определения специфических объектов – хиральных (оптически активных) веществ. Для решения всех этих задач должно использоваться и достаточно специфическое средство – электромагнитное излучение, называемое поляризованным светом. Таким образом, поляриметрический анализ – это метод, основанный на измерении угла вращения плоскости поляризации линейно поляризованного света оптически активными веществами. Классические представления об электромагнитном излучении в форме монохроматической волны основаны на том, что электрическое поле Е и магнитная индукция В волны перпендикулярны друг другу и перпендикулярны направлению распространения излучения (рис. 2.1).  z – направление распространения волны (а); б и в – мгновенные изображения колебаний и соответствующей огибающей концов вектора Е в разных точках волны для случая, когда колебания Ex на четверть периода () опережают колебания Ey Рис. 2.1. Колебания проекций вектора Е световой волны в системе координат х, у, z Если проекция осциллирующего вектора электрического поля на плоскость, перпендикулярную направлению распространения луча, представляет собой одну линию, то такой луч называют линейно поляризованным (рис. 2.2). В том случае, когда такие проекции ориентированы в пространстве по всем направлениям, луч света называют неполяризованным (естественным). Практически линейно поляризованный луч получают пропусканием естественного луча через призмы или пластинки, вырезанные из оптически активных минералов. Наиболее часто для этой цели используют призмы Николя, изготовленные из исландского шпата, плоские кварцевые пластинки или поляроиды, представляющие собой органические комплексные соединения иода.  Рисунок 2.2. Схема распространения линейно поляризованного света Сложение двух линейно поляризованных волн, отличающихся только амплитудами, дает линейно поляризованный луч. Два перпендикулярных линейно поляризованных луча Ехи Еy с одинаковой амплитудойи опережающей разницей по фазе π/2 для Еyобразует луч с круговой поляризацией по правой спирали. Если линейно поляризованный луч Ех опережает Еyна четверть волны, то образуется луч с круговой поляризацией по левой спирали. Такой поляризованный по кругу (циркулярно поляризованный) луч получают, пропуская плоскополяризованный луч через так называемую четвертьволновую пластинку из кварца или дигидрофосфата аммония (четвертьволновая пластинка – пластинка оптически-активного вещества, толщина которой кратна четверти длины волны проходящего через нее света). Оптическая активность вещества может определяться как оптической активностью его молекул (молекулярная оптическая активность), так и структурой вещества (структурная или кристаллическая оптическая активность). Молекулярная оптическая активность обнаруживается во всех агрегатных состояниях и в растворах. Основным условием хиральности и, следовательно, оптической активности вещества является отсутствие центра, плоскости зеркально-поворотной оси симметрии в его молекулах. Структурной оптической активностью, т.е. способностью вра-щать плоскость поляризации в твердом состоянии, могут обладать кристаллы, построенные как из хиральных, так и из нехиральных молекул. Причиной появления оптической активности кристаллов, построенных из нехиральных молекул, может явиться деформация тех или иных элементов структуры (молекул, атомов, ионных группировок) внутренним полем кристалла, благодаря чему эти структурные элементы становятся хиральными. Для этого достаточно деформаций порядка (1,0–0,5 )٠10–3 нм. Примеры веществ, проявляющих структурную оптическую активность: кварц, мочевина, хлорат натрия NаClO3. Структурная (кристаллическая) оптическая активность при плавлении или растворении вещества, как правило, исчезает. Кроме такой естественной оптической активности, при воздействии на вещество магнитного поля или при его контакте с хиральными молекулами может проявиться т.н. наведенная оптическая активность (эффект Фарадея и эффект Пфейфера, соответственно). При прохождении поляризованного света через оптически активную среду могут возникнуть два эффекта: – изменение направления колебаний – вращение плоскости поляризации; – разложение линейно поляризованного луча на две компоненты, обладающие вращением в разные стороны явление кругового дихроизма). Вращение плоскости поляризации обусловлено, согласно О.Френелю, тем, что две волны с круговой поляризацией – правой и левой, в виде которых может быть представлена линейно поляризованная световая волна, с различной силой взаимодействуют со средой, через которую они проходят. Это взаимодействие выражается в поляризации молекул и приводит к тому, что две волны с различной круговой поляризацией распространяются в веществе с разными скоростями, и на выходе из него плоскость поляризации линейно поляризованной волны, образованной сложением двух поляризованных по кругу волн, оказывается повернутой на угол . В зависимости от того, какое взаимодействие в данной среде оказывается сильнее, поворот плоскости поляризации может происходить по часовой стрелке или против нее (если смотреть навстречу ходу луча света). Вращение по часовой стрелке называется правым и его величину считают положительной. Вращение против часовой стрелки – левым и отрицательным. Угол вращения плоскости поляризации линейно поляризованного луча оптически активным веществом зависит от структуры этого вещества, длины пути lсветового луча в нем и не зависит от его интенсивности. Каждое оптически активное вещество характеризуется определенным удельным вращением t, т.е. Угол вращения плоскости поляризации при температуре t в монохроматическом свете с длиной волны раствором, содержащим 100 г вещества в 100 см3 раствора, когда луч проходит в таком растворе путь, равный 100 мм, называется удельным вращением плоскости поляризации: где угол вращения плоскости поляризации, град.; с концентрация раствора, г/100 см3; l толщина слоя раствора (длина поляриметрической трубки). Чаще всего удельное вращение плоскости поляризации определяют при 20оС для желтой линии натрия и обозначают Удельное вращения плоскости поляризации жидких и твердых оптически активных веществ, измеренное при определенных условиях, является величиной постоянной, т.е. его справочной характеристикой. В таблице 2.1 приведены значения удельного вращения плоскости поляризации линейно поляризованного света (λ = 589,5 нм, 20оС) для некоторых оптически активных веществ. Таблица 2.1 Удельное вращение плоскости поляризации линейно поляризованного света некоторыми органическими веществами водные растворы, 20оС)

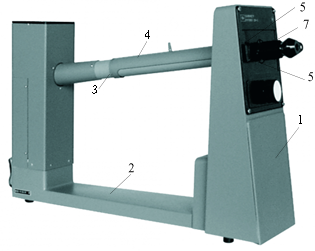

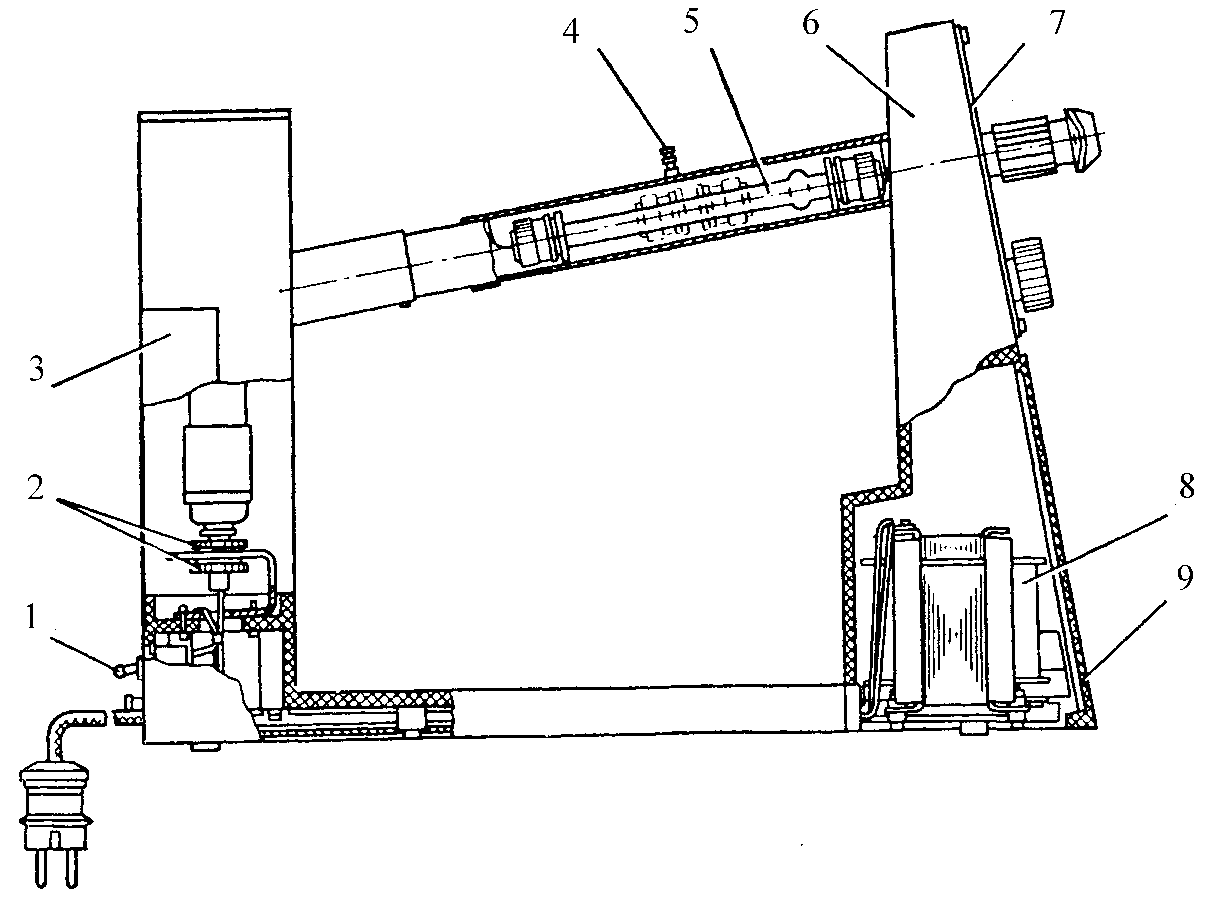

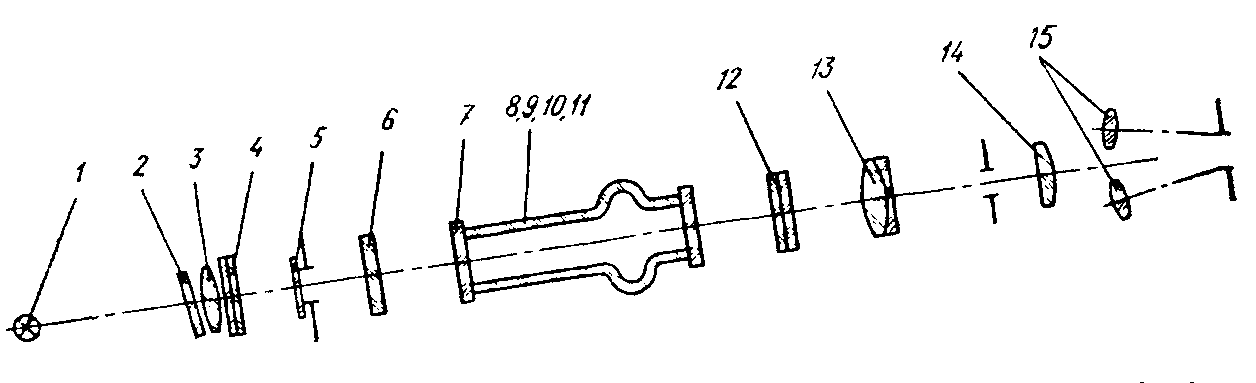

Его величина определяется природой вещества и, кроме того, зависит от длины волны поляризованного света и температуры. Зависимость удельного вращения от длины волны поляризованного света называется дисперсией оптического вращения (ДОВ). Чаще всего абсолютное значение удельного или мольного вращения плоскости поляризации с увеличением длины волны уменьшается. Зависимость удельного вращения от температуры обычно выражается уравнением степенного ряда: где k1 и k2 – корректировочные температурные коэффициенты, индивидуальные для каждого оптически активного вещества. В большинстве случаев с увеличением температуры удельное вращение плоскости поляризации увеличивается. Для растворов оптически активных веществ удельное вращение плоскости поляризации зависит от концентрации раствора. Как и зависимость от температуры, зависимость удельного вращения от концентрации выражается обычно уравнением степенного ряда где γ1, γ2– корректировочные концентрационные коэффициенты, индивидуальные для каждого оптически активного вещества; Кроме того, удельное вращение плоскости поляризации растворенными оптически активными веществами зависит от растворителя. Поэтому справочная величина удельного вращения сопровождается информацией о растворителе и концентрации. Например, для 20%-ного раствора правовращающей винной кислоты в воде для D-линии натрия и 20оС записывают: Приборы для поляриметрического и спектрополяриметрического анализа Угол вращения плоскости поляризации линейно поляризованного луча оптически активными веществами может быть измерен с помощью специальных приборов: поляриметров, сахариметров и спектрополяриметров. Поляриметры и сахариметры предназначены для измерения углов вращения плоскости поляризации при постоянной длине волны линейно поляризованного света, спектрополяриметры позволяют измерить эти характеристики оптически активных веществ при различных значениях длины волны поляризованного луча и, благодаря этому, зарегистрировать кривую дисперсии оптического вращения. Основными функциональными узлами всех указанных приборов являются источник света, поляризатор, анализатор, поляризационная трубка и регистрирующее устройство. В зависимости от назначения прибора и его сложности в число его конструктивных узлов может входить также светофильтр, монохроматор, детектор и др. В качестве источников света в поляриметрах используют лампы с узким дискретным спектром испускаемого излучения, например, лампа ДНаС 18-04.2. В спектрополяриметрах эту функцию выполняют широкополосые излучатели, например, кварцевая лампа или лампа накаливания. Выделение излучения с длиной волны, соответствующей желтой линии в спектре натрия (589,5 нм), на которой при большинстве лабораторных измерений проводится определение угла вращения плоскости поляризации в поляриметрах осуществляется с помощью светофильтра. В спектрополяриметрах сканирование по длинам волн в заданном спектральном диапазоне проводится с помощью монохроматора дисперсионного типа. Поляризатор и анализатор любого поляриметрического прибора – это призмы или пластинки, изготовленные из оптически активного минерала, например призма Николя из исландского шпата, пластинка из право- или левовращающего кварца, поляроидные пленки из комплексных органических соединений иода. В большинстве поляриметров детектирование результатов измерений проводится визуальным способом, а в спектрополяриметрах – посредством высокочувствительных фотоэлектронных умножителей. Принцип действия всех поляриметрических приборов основан на уравнивании освещенности двух частей поля зрения окуляра прибора вблизи темноты. На рис. 2.3 представлен внешний вид простого, но широко используемого в лабораторной (в том числе и производственной) практике поляриметра кругового СМ-3, а на рис. 2.4 – общий вид этого прибора в разрезе.  1– корпус; 2– основание в сборе; 3– корпус кюветного отделения; 4 – крышка; 5 – лимб; 6 – нониусы отсчетных устройств; 7 – втулка для установки резкости изображения. Рисунок 2.3. Внешний вид поляриметра кругового СМ-3: Конструктивно этот прибор состоит из следующих основных составных узлов: корпуса 1, головки анализатора с линейным поляризатором, являющейся измерительной частью поляриметра, которая расположена в корпусе 1, основания в сборе 2, корпуса кюветного отделения 3 с крышкой 4. На лицевой панели корпуса прибора находятся прозрачные окна, в которых видны расположенные диаметрально участки лимба 5, закрепленного на цилиндрическом зубчатом колесе, находящегося внутри корпуса. На лимбе нанесена 360-градусная шкала с ценой деления 0,5о. Внутри корпуса также закреплены нониусы отсчетных устройств 6. Каждый нониус имеет 25 делений. Цена деления по нониусу 0,02о. Вращение лимба осуществляется ручкой 7, расположенной на передней панели прибора. На лицевой панели прибора расположен передний конец наблюдательной трубки, в которой находится объектив, диафрагма и окуляр. Наблюдательная трубка устанавливается на резкое изображение линии раздела поля зрения в окуляре вращением втулки 7. На задней панели прибора расположен тумблер для включения источника света и два предохранителя.  Рисунок 2.4. Общий вид поляриметра кругового в разрезе: Анализируемое вещество помещается в кювету (поляриметрическую трубку), которая состоит из стеклянной трубки со втулками, покровных стекол, прокладок, втулок и гаек. На стеклянной трубке имеется выпуклый участок, который необходим для сбора воздушных пузырьков. Принципиальная оптическая схема поляриметра кругового СМ-3 представлена на рис. 2.5.  1– лампа марки ДНаС 18.04.2; 2–светофильтр: 3–конденсор; 4–поляризатор; 5–хроматическая фазовая пластинка, 6–защитное стекло, 7 –два покровных стекла; 8, 9, 10 и 11–трубки; 12–анализатор; 13–объектив; 14–окуляр;15 –две лупы. Рисунок 2.5 – Принципиальная оптическая схема поляриметра кругового СМ-3: В приборе данной конструкции применен принцип уравнивания освещенности разделенного на две части поля зрения в окуляре 14. Разделение поля зрения на две половины осуществлено введением в оптическую систему поляриметра хроматической фазовой пластинки 5. Освещенности полей сравнения уравнивают вблизи полного затемнения поля зрения, для чего плоскости поляризации поляризатора и анализатора при равенстве минимальных освещенностей полей сравнения составляют угол 86,5о. Свет от лампы, пройдя через конденсорную линзу 3 и поляризатор 4, одной частью пучка проходит через хроматическую фазовую пластинку 5, защитное стекло 6, кювету (поляриметрическую трубку) и анализатор 12, а другой частью пучка только через защитное стекло 6, кювету и анализатор 12. В этом случае одна половинка поля сравнения в окуляре освещена, а вторая затемнена. Уравнивание освещенностей полей сравнения производят путем вращения анализатора. Если между анализатором 12 и поляризатором 4 ввести поляриметрическую трубку с оптически активным веществом (раствором) , то равенство освещенностей полей сравнения нарушается. Оно может быть восстановлено поворотом анализатора 12 на угол, равный углу поворота плоскости поляризации светового луча раствором. Следовательно, разностью двух отсчетов, соответствующих равенству освещенностей полей сравнения с оптически активным веществом и без него, определяется угол вращения плоскости поляризации данным веществом. Подготовка образцов к измерению оптической активности При определении оптической активности образцов индивидуальных химических веществ никакие особые приемы пробоподготовки не применяются. В некоторых случаях анализируемые образцы нуждаются в фильтровании для освобождения от взвешенных частиц. При использовании поляриметрии для определения состава многокомпонентных веществ (например, для контроля качества пищевых продуктов) для выделения идентифицируемого и/или количественно определяемого компонента анализируемого вещества необходимо провести его извлечение отгонкой, экстракционным, адсорбционным или другим методом и подобрать соответствующий растворитель. Аналитические возможности поляриметрии Поляриметрическим методом можно проводить: − качественный анализ – идентификацию индивидуальных веществ, поскольку удельное вращение плоскости поляризации, измеренное при определенных температуре и длине волны линейно поляризованного света, является константой, характерной для данного вещества. Достоверность качественной идентификации значительно повышается при совпадении кривых дисперсии оптического вращения идентифицируемого вещества и эталона. Очень широкое применение в исследовании строения вещества, например абсолютной конфигурации хиральных молекул, имеет спектрополяриметрия; − количественный анализ, поскольку угол вращения плоскости поляризации раствора зависит не только от природы растворенного вещества и растворителя, но и от концентрации раствора. Поляриметрическим методом количественный состав растворовможно определять предварительным построением градуировочного графика зависимости угла вращения плоскости поляризации от концентрации растворенного оптически активного вещества или расчетным методом по формуле ( ). Процесс поляриметрического анализа сравнительно прост. Как правило, специальной подготовки вещества не требуется. Иногда растворы необходимо предварительно осветлить, при анализе некоторых растворов требуется удаление тех или иных компонентов, мешающих поляриметрическому определению. Аналитические характеристики поляриметрии Недостатки метода: − невысокая чувствительность, поэтому его можно использовать для целей количественного анализа, если концентрация определяемого компонента в растворе не ниже 1%; − сравнительнонизкая точность количественного поляриметрического анализа; − низкая селективность, обусловленная тем, что оптическая активность для разных веществ может быть очень близкой и даже совпадать. Поэтому метод можно надежно использовать только при анализе индивидуальных веществ или их растворов. Достоинства метода: − простота и доступность используемого оборудования, простота выполнения измерений, и, как следствие, отсутствие необходимости в высококвалифицированном персонале; − проба, использованная при измерениях, может быть использована для исследования другими методами или в практических целях; − экспрессность; − экономичность. Вопросы для подготовки к лабораторной работе 1. Что такое плоскость поляризации световой волны? 2. Какие вещества называются оптически активными? Какие типы оптической активности Вы знаете? 3. Какая величина является мерой оптической активности вещества? 4. От каких факторов зависит угол вращения плоскости поляризации оптически активным веществом или его раствором? Приведите математические выражения зависимости удельного вращения плоскости поляризации от влияющих факторов. 5. Зависит ли удельное вращение плоскости поляризации раствора оптически активного вещества от используемого растворителя? 6. Что такое дисперсия оптического вращения? Приведите примеры типичных кривых ДОВ. 7. В чем заключается явление кругового дихроизма? 8. Чем объясняют право- и левостороннее вращение плоскости поляризации луча оптически активными веществами? 9. Какие приборы используются для измерения угла вращения плоскости поляризации? 10. Приведите оптическую схему кругового поляриметра. Опишите функциональное назначение основных его узлов. 11. Зачем необходима установка поляриметра «на темноту»? 12.На каком приборе может быть снята кривая дисперсии оптического вращения? 13.Опишите типичные примеры применения поляриметрического и спектрополяриметрического анализа для контроля качества пищевой и промышленной продукции. 14. Какие приемы пробоподготовки применяются при проведении поляриметрического анализа? 15. Опишите достоинства и недостатки поляриметрического анализа. Лабораторная работа №1 Определение концентрации водных растворов сахарозы. Цель работы: овладеть приемами поляриметрического определения концентрации оптически активного вещества. Метод основан на измерении угла вращения плоскости поляризации растворами сахарозы в воде и определении концентрации раствора по градуировочному графику. Аппаратура, материалы, реактив: – поляриметр СМ–3; – аналитические весы; – мерные колбы емкостью 50 мл – 3 шт. – сахароза; – вода дистиллированная. Проведение испытаний. Для построения градуировочного графика взвешивают на аналитических весах 5, 10, 15 г сахарозы, навески помещают в мерные колбы, растворяют в дистиллированной воде и при перемешивании доводят объемы стандартных растворов водой до метки. Включают поляриметр, устанавливают нулевую точку прибора по дистиллированной воде. Поляриметрическую трубку ополаскивают стандартным раствором сахарозы с наименьшей концентрацией, заполняют поляриметрическую трубку раствором. Помещают трубку в прибор и, наблюдая в окуляр, вращением анализатора добиваются равной освещенности оптических полей. Проводят 4–5 повторных измерений, вычисляют среднее арифметическое всех измерений. Такие же измерения выполняют со стандартными растворами других концентраций. По полученным данным строят градуировочный график в координатах: концентрация сахарозы г/100 мл раствора – угол вращения плоскости поляризации. Раствор сахарозы неизвестной концентрации помещают в предварительно промытую анализируемым раствором поляриметрическую трубку длиной 1 дм и измеряют угол вращения плоскости поляризации. Измерения повторяют 5–6 раз, вычисляют среднее арифметическое значение и по градуировочному графику находят соответствующую концентрацию сахарозы. Исходя из полученных экспериментальных данных определить удельное вращение плоскости поляризации сахарозой и сравнить его с литературными данными. Лабораторная работа № 2 Определение сахарозы в шоколаде Метод основан на измерении угла вращения плоскости поляризации прозрачным раствором, полученным после осаждения нерастворимых веществ. Цель работы: подготовить пробу к анализу и овладеть приемами поляриметрического определения сахарозы в шоколаде с предварительным осаждением нерастворимых веществ. Аппаратура, материалы, реактивы: – сульфат цинка, 0,5 M раствор; – гидроксид натрия, 1М раствор; – поляриметр с трубкой длиной 1 дм; – весы аналитические; – водяная баня; – термометр на 100°С; – мерная колба емкостью 100 мл; – мерная пипетка емкостью 2 мл; – коническая колба емкостью 100 мл; – воронка 5-10 см; – бумажный фильтр. Проведение испытаний. Для построения градуировачного графика взвешивают на аналитических весах 10, 20, 30 г. сахарозы, пробы помещают в мерные колбы, растворяют дистиллированной воде и при перемешивании доводят объемы стандартных растворов водой до метки. Пипетки и поляриметрическую трубку ополаскивают стандартным раствором сахарозы с наименьшей концентрацией. С помощью пипетки заполняют поляриметрическую трубку раствором. Включают осветитель, устанавливают максимум интенсивности освещения и нулевую точку. Трубку помещают в прибор, наблюдая в окуляр, вращением анализатора добиваются равной освещенности оптических полей вблизи темноты и снимают показания угла вращения плоскости поляризации. Проводят 4–5 повторных измерений, вычисляют среднее арифметическое значение. Такие же измерения проводят на стандартных растворах других концентраций. По полученным данным строят градуировочный график в координатах «концентрация сахарозы, % – угол вращения плоскости поляризации, град.», допустив, что С, г /100 мл раствора ≈ С,%. Отбирают 26 г. анализируемого продукта, растворяют при 60–70оС в дистиллированной воде, переносят раствор в мерную колбу и выдерживают на водяной бане 15 минут. Для осветления раствора в колбу добавляют 15–20 мл раствора сульфата цинка и равный объем раствора гидроксида натрия. При этом осаждается гидроксид цинка, вместе с которым коагулируют белки, жиры и другие нерастворимые вещества. Жидкость с осадком охлаждают струей водопроводной воды примерно до 20оС, добавляют дистиллированную воду до метки, перемешивают и фильтруют в коническую колбу. Прозрачный фильтрат помещают в трубку поляриметра и снимают показания прибора. Обработка результатов. По градуировочному графику используя полученное значение угла вращения плоскости поляризации, определяют содержание сахарозы в анализируемом шоколаде. Содержание сахарозы (Q, %) в анализируемом образце шоколада вычисляют но уравнению Q = 4αK (2.4) где α– показания шкалы прибора, %: K– коэффициент для учета объема нерастворимой части пробы. Поправка на объем нерастворимых веществ. Некоторые пищевые продукты содержат в своем составе относительно большие количества нерастворимых в воде веществ, при растворении таких продуктов в воде нерастворимая часть после коагуляции занимает значительный объем колбы и, следовательно, растворимая часть будет занимать не весь объем мерной колбы. Это приводит к необходимости введения поправки К на объем нерастворимых в воде веществ. Если в мерной колбе емкостью 100 мл растворить, например, 26 г шоколада (нормальная масса сахарозы), то нерастворимая часть составит около 50%, т.е. примерно 13 г. Эта часть занимает объем Величина коэффициента К зависит от емкости мерной колбы, взятой для анализа пробы, содержания в ней нерастворимых веществ и плотности этой части. Результат поляриметрического определения сахарозы умножают на коэффициент К, который рассчитывают по уравнению  (2.5) (2.5)где vk – объем мерной колбы, в которой растворена проба,. мл; v – объем нерастворимой части пробы, мл. Объему вычисляют по уравнению где m– масса взятой для анализа пробы, г; Р– содержание нерастворимых веществ в пробе, %; d– средняя плотность нерастворимой части, г/мл. Вычисление поправочного коэффициента Вычисление поправочного коэффициента для определения сахарозы в шоколаде проводим для пробы 26 г, растворенной в мерной колбе емкостью 100 мл. Нерастворимая часть шоколада содержат в среднем 6,3% белков (плотность 1,4 г/см3), 37,2 % жира (плотность 0,92 г/см3), 6,7% нерастворимых углеводов (плотность 1,6 г/см3) по формулам, приведенным выше. Наличием других нерастворимых компонентов пренебрегаем. Объемом осадка гидроксида цинка, осаждаемого при коагуляции нерастворимых веществ, пренебрегают. Лабораторная работа № 3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛАКТОЗЫ В МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТАХ Для поляриметрического определения лактозы в молоке, сыворотке, молочном сахаре-сырце используют прозрачные растворы, для получения которых белки и жиры осаждают с помощью ацетата цинка и гексацианоферрата (III) калия. Для учета объема образующегося осадка вводят поправочный коэффициент. Цель работы – подготовить пробу к анализу и овладеть приемами поляриметрического определения лактозы в молочных продуктах. Аппаратура, материалы, реактивы: – поляриметр с трубкой длиной 1 дм; – весы; – химические стаканы емкостью 50 мл – 2 шт.; – мерные колбы емкостью 100 мл – 3 шт.; – мерные пипетки вместимостью5 мл – 2 шт.; – воронка диаметром 5–7 см; – складчатый фильтр; – раствор ацетата цинка: 3,0г ацетата цинка растворяют вдистиллированной воде в мерной колбе емкостью 10,0 мл; – раствор гексацианоферрата (III) калия: 1,06 г гексацианоферрата (III) калиярастворяют в дистиллированной воде в мерной колбе емкостью 10,0 мл. Проведение испытаний. На весах отбирают в химический стакан 33 г молока, пробу количественно переносят в мерную колбу и добавляют дистиллированную воду примерно до 50 мл. Для осаждения белков и жиров в эту же колбу переливают по 5 мл растворов ацетата цинка в гексацианоферрата (III) калия. Содержимое колбы перемешивают, доводят до метки и встряхивают. Через 10 минут раствор фильтруют через сухой складчатый фильтр в сухой химический стакан. Прозрачный, фильтрат помещают в поляриметрическую трубку, которую предварительно ополаскивают 2–3 раза анализируемым растворов. Проводят 3–4 параллельных измерения и вычисляют среднее арифметическое показание прибора. Вычисления Содержание лактозы в % определяют по экспериментально определенному углу вращения плоскости поляризации а, приняв во внимание,что удельное вращение лактозы и допустив, что С, г/100 мл раствора ≈ С,%, а также учтя поправочный коэффициент на объем выпавшего осадка белков и жиров. где β– содержание лактозы в %, определенная по углу вращения плоскости поляризации; К– коэффициент для учета объема нерастворимой части пробы. Поправочный коэффициент К, учитывающий объем выпавшего осадка белков и жиров, определяют аналогично тому, как описано в лабораторной работе 2 «Определение сахарозы в шоколаде». Лабораторная работа №4 Определение крахмала поляриметрическим методом Метод определения массовой доли крахмала в зерне, муке, в продуктах помола (отруби), хлебобулочных изделиях, картофеле и других крахмалосодержащих продуктах распространяется на продукты с асссовой долей крахмала выше 10%. Содержание крахмала определяют поляриметрическим методом путем его гидролиза раствором соляной кислоты. Аппаратура, материалы, реактивы: – сахариметр или поляриметр; – мельница лабораторная, обеспечивающая требуемую крупность размола; – сито из проволочной сетки № 08 по ТУ 14-4-1374-86; – соляная кислота по ГОСТ 3118-77, раствор массовой концентрацией 11,24 г/дм3, для анализа картофеля 3,77 г/дм3;• – калий железистосинеродистый по ГОСТ 4207–75, раствор асссовой концентрацией 150 г/дм3; – цинка сульфат по ГОСТ 3765-78, раствор массовой концентрацией 150 г/дм3; – аммония молибдат по ГОСТ 3765–78, раствор массовой концентрацией 100 г/дм3; – натрия молибдат по ГОСТ 10931-74, раствор массовой концентрацией 150 г/дм3; – фосфорно-вольфрамовая кислота, раствор массовой концентрацией 40 г/дм3. Проведение испытаний. Пробы, влажность которых превышает 17%, предварительно подсушивают на воздухе или в одном из следующих устройств: сушильном шкафу, термостате, лабораторном сушильном аппарате при температуре воздуха не более 50°С. Пробу тщательно перемешивают, измельчают до такой степени, чтобы весь размолотый материал прошел при просеивании через сито из проволочной сетки № 8. Одновременно с этими навесками для анализа берут навески для определения влажности. Определение влажности осуществляется по ГОСТ, принятым в соответствующей отрасли. Из аналитической пробы берут навеску массой 5 г с погрешностью не более 0,01 г, помещают в центрифужный стакан вместимостью 100 см3, доливают 18см3 10%-ного раствора этанола (при определении массовой доли крахмала в отрубях 28 см3 раствора этанола) и перемешивают стеклянной палочкой. Стеклянную палочку ополаскивают 2 см3 раствора этанола. Закрывают центрифужный стакан резиновой пробкой и вручную сильно встряхивают в течение 2 мин. После встряхивания стенки центрифужного стакана и резиновую пробку ополаскивают 25 см3 этанола (при определении массовой доли крахмала в отрубях 15 см3). Затем в течение 20 мин пробу центрифугируют при 4000 об/мин, после чего прозрачный центрифугат сливают. К остатку постепенно добавляют 20 см3 соляной кислоты, перемешивают стеклянной палочкой до образования суспензии и переносят в мерную колбу на 100 см3. Прилипшие к стенкам центрифужного стакана и к стеклянной палочке остатки пробы многократно ополаскивают раствором соляной кислоты массовой концентрацией 11,24 г/дм3 в мерную колбу; общее количество раствора соляной кислоты составляет 50 см3. Мерную колбу при постоянном встряхивании погружают в водяную баню. Из-за погружения мерной колбы не должен нарушаться процесс кипения водяной бани: с помощью специальных уплотнительных колец ее следует держать по возможности закрытой. По секундомеру встряхивают мерную колбу в течение 3 мин, при этом колбу из водяной бани не поднимают. После этого выдерживают колбу без встряхивания для всех крахмалосодержащих продуктов, кроме картофеля, 12 мин (при определении массовой доли крахмала в картофеле 27 мин) по секундомеру. Пo истечении в общей сложности 15 мин для всех крахмалосодержащих продуктов, кроме картофеля, (для картофеля 30 мин), колбу вынимают из бани и быстро приливают столько холодной воды, чтобы до мерной черты оставался объем не более 1015 см3. Содержимое охлаждают в проточной воде до температуры 20°С. Белковые вещества в растворе осаждают добавлением 2 см3 раствора калия железистосинеродистого (150 г/дм3) и после перемешивания 2 см3 раствора цинка сульфата (150 г/дм3). Затем мерную колбу в течение 1015 мин выдерживают при комнатной температуре, доводят дистиллированной водой до метки, перемешивают и в течение 5 мин дают отстояться. Взамен обоих указанных реактивов в случае их отсутствия для осаждения белков и осветления раствора в колбу приливают 5 см3 раствора аммония молибдата (100 г/дм3), или 5 см3 раствора фосфорно-вольфрамовой кислоты (40 г/дм3), или 3 см3 раствора натрия молибдата (165 г/дм3). При использовании молибдатов в качестве осадителей белков рекомендуется избегать попадания солнечных лучей на реактивы. Содержимое колбы через сухой складчатый фильтр фильтруют в сухую коническую колбу, первые несколько капель фильтрата отбрасывают. Прозрачным фильтратом заполняют трубку поляриметра и в поляриметре измеряют оптическое вращение. Угол вращения плоскости поляризации испытуемым раствором в трубке поляриметра измеряют 5 раз. До начала и после каждого второго измерения производят контроль установки поляриметра на нуль. Средняя величина 5 измерений служит исходной величиной для дальнейших вычислений массовой доли крахмала. Обработка результатов. Массовую долю крахмала (X) в процентах вычисляют последующим формулам: − при использовании сахариметра с нормальной шкалой:  , (2.9) , (2.9)где К – переводной коэффициент, который при длине трубки 2 дм равен: для пшеницы – 1,898, кукурузы – 1,879, ржи –1,885, ячменя – 1,912, риса – 1,866, проса – 1,818, гречихи – 1,805, картофеля –1,855, вики, гороха, чечевицы – 1,747, овса – 1, α– показатель сахариметра или поляриметра в градусах шкалы (переводные коэффициенты К для длины трубки 1 дм умножают на 2). 4.2 Метрологические характеристики 4.2.1.Допустимые расхождения между результатами двух параллельных определений (г) не должны превышать значений: но не более 0,5% абсолютного содержания крахмала и продукте, где Xi− среднее арифметическое двух параллельных определений). 4.2.2. Допустимое расхождение между результатами измерений, выполненных в двух разных лабораториях, не должно превышать значений: но не более 1,2% абсолютного содержания крахмала» в продукте, где Х2−среднее значение результатов измерений, выполненных в разных лабораториях. |