Следственный осмотр. Криминалистика осмотр. Понятие, виды и задачи следственного осмотра, правовые основы. Следственный осмотр

Скачать 210.42 Kb. Скачать 210.42 Kb.

|

|

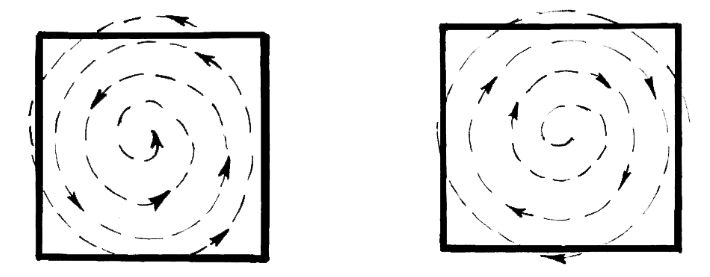

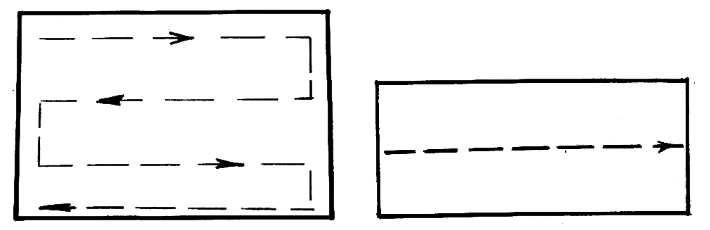

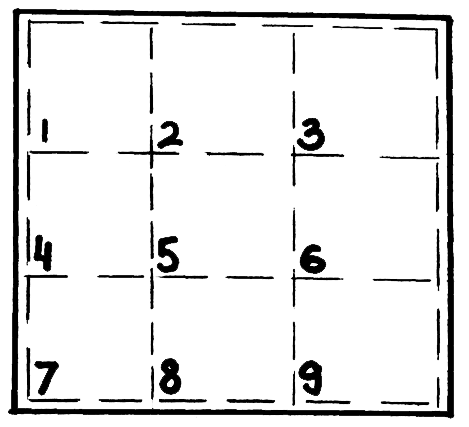

Концентрический – осмотр ведется по спирали от периферии к центру места происшествия, под которым обычно понимается самый важный объект (труп, сейф, автомобиль); Эксцентрический – осмотр ведется от центра места происшествия к периферии по развертывающейся спирали; Концентрический (слева) и эксцентрический (справа) способы осмотра  Линейный – осмотр от одной границы до другой, направление движения выбирается следователем – с севера на юг, с востока на запад и т.д. (осмотр места дорожно-транспортного происшествия, в поезде и т.п.). Линейный способ осмотра  Узловой – последовательный осмотр (по отдельным узлам) помещений, например комнат в квартире, строений, участков местности. Узловой способ осмотра  При выборе способа нужно учитывать конкретные обстоятельства. Так, помещение рекомендуется осматривать от входа, т.е. концентрическим способом. Осмотр открытой местности целесообразно вести от центра к периферии (эксцентрическим способом), так как в некоторых случаях в начале осмотра затруднительно определить границы места происшествия, либо фронтальным способом, если территория очень большая и ее можно разделить на участки. При определении исходной точки осмотра учитывается продолжительность существования следов на месте происшествия, а также возможность нарушения или утраты одних следов при доступе к другим. Целесообразно начинать осмотр от периферии, если возможна утрата следов, находящихся на периферии, в то время как сохранность следов в центре не вызывает опасений. Например, лицо, совершившее убийство, проникло в помещение через окно. При надлежащей охране следы и объекты, находящиеся в центре (место нахождения трупа), могут полностью сохраниться, в то время как находящиеся на периферии - под окном и на окне следы ног, брошенные предметы одежды – могут быть утрачены спустя непродолжительное время. С учетом площади осматриваемой территории необходимо решить вопрос о привлечении дополнительных сил для прочесывания местности. Это могут быть военнослужащие расположенных вблизи от места происшествия воинских частей, представители волонтерских или добровольческих организаций. В этой ситуации рекомендуется: - определить территорию, подлежащую прочесыванию. - составить список лиц, которые будут принимать в нем участие. При необходимости разбить их на группы и распределить между ними участки местности, подлежащие прочесыванию. - снабдить участников техническими средствами (щупами, тралами, вилами, граблями, металлоискателями, фонарями, навигаторами и т.д.). - поставить перед ними задачи, проинформировав о родовых, видовых и индивидуальных признаках искомых объектов. Стадия детального осмотра (статическая и динамическая На данной стадии изучается обстановка места происшествия в целом и каждый объект в отдельности. Эта стадия наиболее существенна для расследования уголовного дела. В ходе детального осмотра необходимо выявить признаки, позволяющие восстановить механизм совершения преступления. Следует учитывать, что на месте проведения осмотра места происшествия необходимо исключить присутствие большого числа людей. Их передвижение в местах возможного нахождения следов преступления и микрообъектов недопустимо, так как прикосновение к предметам или их перемещение приведет к утрате важных объектов и невозможности их дальнейшего исследования. Также участники осмотра могут оставить на месте проведения следственного действия микрообъекты от своих предметов одежды, никак не связанных с обстановкой места осмотра. Следует выбрать конкретные места, где каждый из участников осмотра должен находиться, и так называемые коридоры, по которым они могут передвигаться. Следует избегать сквозняков, бесцельного перемещения предметов и трупа на месте осмотра, встряхивания или дополнительного складывания вещей (особенно изделий и волокнистых материалов), попадания влаги (дождя, снега) на объекты, потенциально имеющие значение для расследования. Лица, производящие осмотр должны соблюдать осторожность, чтобы не уничтожить следы, которые могут находиться на осматриваемых предметах, и не привнести новые следы, не относящиеся к событию преступления. Необходимо работать в тонких резиновых перчатках, надев специальную одежду из гладкой светлой ткани, бахилы на обувь, маску на лицо. Сначала все объекты изучаются в статике, а затем в динамике. Статический осмотр объектов производится визуально, без изменения их положения. Составляется общее представление об объекте, фиксируется его внешний вид, положение, взаимоположение по отношению к смежным объектам, запах, состояние, визуальные следы. Осматривается поверхность объекта, не меняя его положения, проверяется наличие или отсутствие следов или предметов на объекте или под ним. Объекты фотографируются методом узловой и детальной фотосъемки, с помощью измерений фиксируется положение каждого из них относительно неподвижных ориентиров обстановки и других объектов. На статической стадии ни один из осматриваемых предметов нельзя брать в руки или перемещать. При динамическом осмотре объект перемещается, изымается с места обнаружения для осмотра в более благоприятных условиях освещения или внешней среды. Для осмотра, фиксации и изъятия следов используются технико-криминалистические средства. Объекты фотографируются с использованием метода масштабной фотосъемки, когда рядом с фотографируемым объектом помещается масштабная линейка. На динамической стадии перед изъятием или передвижением объекта его силуэт на месте происшествия должен быть зафиксирован школьным мелком. Последовательность описания трупа. Общий осмотр трупа начинается с фиксации места его нахождения, положения, общего вида и позы трупа, т.е. расположения его частей относительно друг друга. Положение и поза трупа важны для формирования версий о механизме происшествия. Положение трупа, описывается относительно ближайших неподвижных объектов – входа в здание, окон и стен, полотна железной дороги, деревьев и пр. Далее описываются предметы на трупе и в непосредственной близости от него. Если труп удерживается какими-либо приспособлениями, то эти приспособления также должны быть тщательно осмотрены и описаны. Затем осматривается и описывается одежда и обувь погибшего. После этого, с участием судебно-медицинского эксперта проводится наружный осмотр трупа, включающий в себя общие сведения о нем. Затем проводится осмотр отдельных частей трупа и их повреждений. После осмотра трупа, производится осмотр его ложа, которым является поверхность, на которой обнаружен труп. Выделяют три зоны ложа трупа: поверхность непосредственно контактирующая с трупом; проекция силуэта трупа; зона трупных выделений. Не менее серьезное внимание должно быть направлено на отыскание в ходе осмотра таких распространенных объектов, как следы ног (обуви), транспортных средств или следов животных, исходя из конкретной ситуации. По ним чаще всего проводятся трасологические исследования. Особая осторожность нужна при осмотре объектов с предполагаемыми микроналожениями веществ, текстильных волокон или волос. Кроме того, при осмотре места происшествия нужно учитывать и возможность обнаружения предметов и вещей, оставленных или забытых преступником: орудий взлома, оружия, масок, перчаток, веревок, носовых платков, пуговиц и расчесок, ношеной одежды (при переодевании), а также брошенных упаковок от сигарет, окурков, клочков бумаги и т.п. Особенно внимательно осматриваются пути прихода (проникновения) преступников на место преступления. Возможно обнаружение следов окровавленных орудий преступления, их отпечатков около карманов одежды подозреваемого и на их подкладке. Сведения о предполагаемых следах крови на подозреваемом (его одежде) можно использовать как для его розыска по горячим следам еще в ходе осмотра, так и при дальнейшем расследовании уголовного дела (выдвижении и проверке версий о лице, совершившем преступление). Тщательный детальный осмотр позволяет обнаружить невидимые и слабовидимые потожировые следы рук, микроколичества крови либо ее замытые пятна, а также биологические выделения человека, волосы, волокна тканей, следы близкого выстрела, пули, гильзы, пыжи и др. Кроме того, поднимая с пола (земли) оружие, иные предметы, передвигая мебель и т.п., следует мелом или иным способом точно обозначить их первоначальное местоположение для того, чтобы к концу осмотра в случае необходимости можно было восстановить прежнюю обстановку. Заключительная стадия осмотра места происшествия На данной стадии оценивается и анализируется вся собранная информация, проверяется, все ли задачи осмотра решены, объекты осмотрены, следы, предметы изъяты. В порядке контроля рекомендуется еще раз обойти место происшествия, чтобы убедиться, что все объекты были осмотрены в полном объеме и изъяты с места происшествия. Формируется и надлежащим образом заполняется протокол осмотра места происшествия, к нему прилагаются планы, чертежи, схемы. Упаковываются изъятые объекты, рассматриваются заявления и ходатайства участников осмотра. Все участвующие в осмотре лица знакомятся с протоколом, в котором ставят свои подписи. Составление протокола осмотра осуществляется в соответствии со ст. ст. 166, 168-180 УПК РФ. Статья 180 УПК РФ регламентирует общие правила составления протокола, который является доказательством (ст. 83 УПК РФ) и может быть оглашен в судебном следствии (ст. 285 УПК РФ). Нарушение правил составления протокола может повлечь признание его недопустимым доказательством (ст. 75 УПК РФ). Результаты применения дополнительных (к основному - протоколу) способов фиксации имеют юридическое значение приложений к нему. Они недействительны без протокола или без оформления их в протоколе. Протоколы обычно составляются на специальных бланках. В случае отсутствия бланков, выполненных типографским, электронным или иным способом, протоколы могут быть написаны от руки (ч. 2 ст. 474 УПК РФ). Содержание протокола должно охватывать все юридически значимые моменты следственного действия. На практике следует учесть, что недостаток информации может привести к утрате доказательственного значения, а излишек - нет. При составлении протокола дается первоначальная оценка относимости сведений, которые заносятся в протокол при предположении о том, что они имеют значение для дела. Осмотр трупа: задачи, особенности тактики. Эксгумация трупа Осмотр трупа, как правило, производится на месте его обнаружения. В некоторых ситуациях это невозможно в силу неблагоприятных условий обстановки места происшествия или специфического состояния трупа (сильного промерзания, наличия на нем трудноотделяемых веществ — бетона, асфальта, клея, краски и т.п.). В подобных случаях труп чаще всего осматривается в морге. В соответствии с ч. 1 ст. 178 УПК в осмотре трупа наряду с понятыми обязательно принимает участие судебно-медицинский эксперт или врач. К задачам осмотра трупа на месте происшествия относятся установление и фиксация: 1) места обнаружения трупа и его расположения относительно окружающей обстановки; 2) положение трупа относительно предметов и следов, с ним связанных; 3) позы трупа; 4) состояния одежды; 5) следов на трупе и одежде; 6) состояния поверхности, на которой найден труп («ложе» трупа) 7) данных, характеризующих состояние трупа: факта и времени наступления смерти; пола; примерного возраста; наличия и характер повреждений; их соответствия повреждениям на одежде; состоянии отдельных частей тела (живота, половых органов, заднего прохода; наличие особых примет: рубцов, татуировок, протезов и др.); 8) признаков, указывающих на совпадение места обнаружение трупа с местом, где ему были нанесены повреждения, обнаруженных при осмотре трупа; 9) предварительно возможной причины смерти. Осмотр трупа производится в следующей последовательности: По прибытии на место происшествия врач устанавливает признаки, свидетельствующие о наступлении смерти. К достоверным признакам относятся такие ранние трупные явления, как охлаждение тела, трупные пятна, трупное окоченение, начальная стадия высыхания в виде подсыхания отдельных участков кожи, слизистой губ, роговицы глаз. Поздние трупные явления — гниение трупа, его общее высыхание, мумификация. К ориентирующим признакам относятся отсутствие чувствительности к различным раздражителям: термическим, болевым, обонятельным; отсутствие рефлексов со стороны роговицы, наличие которых проверяется путем дотрагивания до нее каким-либо предметом (у живого — наступает рефлекторное закрытие глаза, отсутствующее у трупа), зрачков (у трупа зрачки не реагируют на свет, у живого на свету зрачки суживаются); отсутствие кровообращения и сердцебиения проверяется определением пульса. Сложно установить наступление смерти у пострадавших от поражения электрическим током, погибших в результате отравления снотворным, наркотиками, от тепловых и солнечных ударов и др. при которых может наблюдаться «мнимая» смерть, когда жизнедеятельность организма ослаблена до такой степени, что внешне создается реальное впечатление наступления смерти. При подозрении на такую «смерть» пострадавшему оказывается медицинская помощь, и он направляется в лечебное учреждение. Фиксируются время начала осмотра трупа, температура окружающей среды и тела трупа с указанием той части тела трупа, в которой проведено измерение. Повторно температура тела трупа измеряется в конце осмотра. В самом начале осмотра важно зафиксировать местоположение и позу трупа. С этой целью вначале производится фотосьемка, описывается состояние поверхности, на которой лежит труп, а затем измеряется расстояние от теменной области головы и от пятки одной из его ног до неподвижных ориентиров (стен, окон, дверей, деревьев и т. п.). Измерения проводятся от каждой точки по двум перпендикулярным линиям (методом прямоугольных координат) либо от тех же точек с помощью метода треугольника, при котором кроме расстояний по прямым линиям (угол между ними может быть любой) измеряется еще и основание образующегося этими линиями треугольника. Если труп висит в петле, то измеряются расстояния от пола (земли) до носка обуви (пальцев ног) и до места крепления свободного конца петли, а также от ног до опоры (подставки), от узла петли до места ее крепления и др. При изучении и описании позы трупа отмечается положение его головы, конечностей, измеряются расстояния от них и других частей тела до взаимосвязанных с ним объектов (орудий преступления, следов крови и т. п.). Описываются поза трупа в целом (например, лежа, сидя, полусидя), а также положение отдельных частей тела: головы (ее наклон и поворот); туловища (например, труп лежит на спине, или на животе, или на боку); каждой руки в отдельности (вытянутость, положение относительно туловища, сгибание в локтевом, лучезапястном суставах, положение ладоней и пальцев), ног (их положение относительно друг друга, вытянутость, разведение, сгибание в суставах). Производится ориентирующая фотосъемка трупа Далее труп фотографируется без окружающей обстановки; поза трупа фиксируется путем очерчивания контура тела мелом или иными средствами на полу или иной поверхности и подробно описывается в протоколе осмотра. Описывается и фотографируется состояние кожных покровов на лице, голове и иных свободных от одежды частях тела. При осмотре открытых частей тела, лица, головы и конечностей обращается внимание на наличие трупных явлений, телесные повреждения, брызги, потеки крови, их расположение и направление, броские приметы. Отмечается наличие в ушных раковинах крови и грязи. На кистях рук, между пальцами, на ногтях, в ушных раковинах могут находиться загрязнения, микрочастицы, волосы и другие объекты, которые необходимо выявить, описать и изъять. Выясняется и фиксируется состояние зрачков, роговиц, слизистых оболочек глаз. При осмотре одежды и обуви вначале описываются внешнее состояние одежды и обуви, наличие на них повреждений, состояние петель, пуговиц, следы крови и другие загрязнения, наличие волос, волокон, остатки и семена растений. Загрязнения на одежде и обуви сопоставляются с окружающей обстановкой (окраской стен, пола, особенностями почвы и проч.). Необходимо указывать: а) в какой последовательности надеты предметы одежды; б) состояние одежды, головного убора и обуви: новые, поношенные, целые, разорванные; в) в каком положении находятся предметы одежды: смещены ли ее отдельные части в сторону, завернуты кверху; г) сохранность пуговиц, крючков и иных застежек на обуви, застегнуты ли соответствующие части обуви; д) покрой одежды, вид головного убора и обуви; е) наличие на одежде, головном уборе и обуви штампов, ярлыков; ж) повреждения на одежде, головном уборе и обуви: вид повреждений (разрезы, разрывы, дефекты тканей, оторванные части одежды и обуви, их форма, размеры и местоположение); з) характер краев повреждений; и) что найдено в карманах и иных местах одежды, головного убора и обуви. Орудия и иные предметы, обнаруженные на трупе (нож, торчащий из раны, петля и др.), фиксируются методом узловой и детальной фото-съемки, описываются их положение и состояние. Петля и узел петли должны быть обязательно сохранены, развязывать их нельзя. Петля измеряется по окружности, затем разрезается на некотором расстоянии от узла. После снятия с шеи трупа ее концы скрепляют друг с другом (сшивают нитками, липкой лентой и т. п.). После внешнего осмотра одежды труп осторожно приподнимают, переносят в сторону и переворачивают. В процессе дальнейшего осмотра тщательно исследуется то место, где лежал труп (ложе трупа). Чтобы обеспечить сохранение на одежде микрочастиц и других следов, рекомендуется при перемещении трупа положить его на вощеную или другую плотную бумагу, чертежную кальку либо чистую ткань, простыню, под которую стелется целлофановая пленка (клеенка). Ложе трупа исследуется после внешнего осмотра одежды и других наружных следов. Фиксируется состояние поверхности (сухая она или влажная). Под трупом могут находиться различные объекты (пуля, гильза, камни, оружие и т. п.), которые оставляют соответствующие оттиски на коже. Результаты их сопоставления фиксируются в протоколе осмотра. При детальном осмотре одежды последовательно проверяется наличие в карманах денег, документов, различных предметов. Тщательно осматриваются манжеты одежды и ее складки, где могут быть найдены автобусные и другие проездные билеты, характерные микрочастицы и загрязнения. Описываются нижнее белье, имеющиеся на нем повреждения, специфические следы и загрязнения, а также различные метки, бирки и т. п., что может иметь значение при установлении личности неопознанного трупа. В процессе осмотра в зависимости от условий и обстановки одежда частично или полностью осторожно снимается так, чтобы не повредить ее и не потерять следов и микрочастиц (если приме-нялось огнестрельное оружие, то в складках одежды могут быть обнаружены пуля, дробинки). Каждый предмет одежды упаковывается отдельно от остальных. Если обстоятельства не позволяют (например, в условиях улицы) осмотреть труп в обнаженном виде и произвести изьятие его одежды, то труп заворачивается в соответствующий упаковочный мате-риал, отправляется в морг, где и производится его полный осмотр. при осмотре трупа судебный медик или врач определяют его: - примерный возраст (по внешнему виду); - рост, устанавливаемый путем измерения длины тела от темени до уровня подошв; - телосложение (правильное — без видимых анатомических повреждений или неправильное — например, отсутствие конечности, искривление позвоночника); - питание, которое в зависимости от степени развития подкожно-жировой клетчатки определяется как достаточное или недостаточное; цвет кожных покровов (бледно-серый, синюшный, желтушный, мертвенно-бледный; - при гнилостных изменениях — бурый, зеленовато-грязный, зеленоватый); - температура тела, измеряемая на ощупь тыльной стороной кисти на открытых участках тела или прикрытых одеждой, либо с помощью специального термометра в прямой кишке; - наличие или отсутствие трупных пятен, их выраженность и локализацию; - наличие и степень выраженности трупного окоченения; - наличие трупного высыхания (прежде всего на роговице глаз); - состояние половых органов и заднего проход; - наличие индивидуальных признаков: татуировок, шрамов, отсутствие каких-либо пальцев на руках и т.п.; выявленные на трупе повреждения описываются и фотографируются. В протоколе отмечаются следующие данные: а) месторасположение повреждений с указанием частей тела и области, где они расположены; б) вид и количество повреждений (ран, ссадин, кровоподтеков); в) форма каждого повреждения; г) их размеры (длина и ширина); д) характер краев повреждений (ровные, неровные, вывернутые наружу или ввернутые вовнутрь); е) особенности поверхности повреждений; ж) размеры, внешний вид и направление потеков крови. Если личность погибшего не установлена, то по правилам сигналитической съемки производятся его фотографирование и дактилоскопирование. В протоколе осмотра тщательно фиксируются признаки, по которым труп может быть опознан. Если лицо трупа изменено трупными явлениями либо повреждено, то с помощью судебно-медицинского эксперта производится его туалет, чтобы придать лицу прижизненный вид. В протоколе отмечаются время окончания осмотра трупа, результаты измерений температуры тела трупа в начале и конце осмотра. Правила осмотра трупа 1. Труп осматривается в соответствии с общими правилами. Особое внимание уделяется имеющимся повреждениям с целью предварительного определения, каким орудием было совершено убийство и скорейшей организации его поиска. Для этой категории убийств характерным является наличие следов «контрольного» выстрела в голову потерпевшего. 2. Поиск орудия убийства осуществляется на месте обнаружения трупа, месте нахождения стрелявшего, вдоль пути ухода преступника с места происшествия или на месте стоянки транспортного средства, на котором он скрылся. Орудие преступления может быть выброшено из движущегося автотранспортного средства. Следы выстрела из огнестрельного оружия необходимо искать возле трупа, а также в месте, откуда велась стрельба, где могут быть найдены стреляные гильзы; брошенные преступником патроны. 3. В месте засады и месте нахождения стрелявшего возможны следы курения; предметы утерянные или брошенные преступником; следы обуви на почве, пыльной поверхности полов, чердачных или подвальных помещений, лестничных площадок; фрагменты следов обуви на различных предметах, лежащих на земле и на полу; следы пальцев на брошенных или утерянных предметах, на стеклах, рамах, дверях и иных предметах обстановки помещений, где преступник ожидал свою жертву. 4. При осмотре одежды потерпевшего и предметов, ему принадлежащих, изымаются все обнаруженные документы и записные книжки, при изучении записей в которых могут быть установлены адреса и телефоны знакомых лиц, связанных с потерпевшим по службе, хозяйственной и иной деятельности. Наряду с ними изымаются все ключи от дома, служебных помещений и сейфов с тем, чтобы по окончании осмотра трупа и места происшествия произвести осмотры и обыски на предмет обнаружения документов и иных доказательств, изучение которых впоследствии сузит круг лиц, которые могли «заказать» убийство потерпевшего. |