ответы по экологии. ответы по экологии. экзамен. Популяция как биологическая система. Статические характеристики популяции

Скачать 1.69 Mb. Скачать 1.69 Mb.

|

|

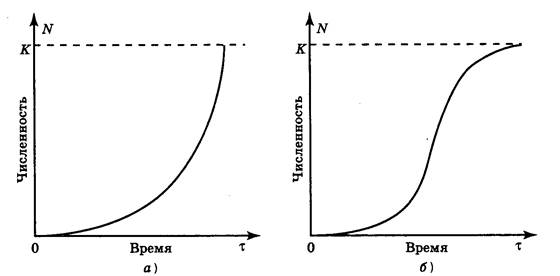

Понятие о популяции в экологии. Динамические характеристики популяции. Скорость роста популяции (экспоненциальный и логистический типы кривой роста). Экологическая популяция- население одного вида на определенной территории. Динамические характеристики популяции. Плотность популяции регулируется четырьмя параметрами: 1. рождаемостью – числом особей, родившихся за определенный промежуток времени. 2. смертностью – числом особей, умерших за ту же единицу времени (неважно, своей смертью или погибших, например съеденных); 3. скоростью иммиграции особей – числом особей, появившихся в данной популяции, из других популяций (за ту же единицу времени); 4. скоростью эмиграции особей – числом особей, покинувших данную популяцию за единицу времени. dN/dф = rN где N - численность особей в популяции; ф - время; r - константа скорости естественного прироста J -образная модель роста популяции.( экспоненциальная) Если r 0, то со временем численность популяции становится больше. Рост происходит сначала медленно, а затем стремительно увеличивается по экспоненциальному закону- J-образный вид. Такая модель основывается на допущении, что рост популяции не зависит от ее плотности. S-образная модель роста популяции.(логистическая) Иное развитие получает ситуация при ограниченности пищевых ресурсов. Смертность начинает расти, когда численность популяции достигает или временно превышает емкость экосистемы.Первоначальный экспоненциальный рост в исходных благоприятных условиях со временем продолжаться не может и постепенно замедляется. Плотность популяции регулирует истощение пищевых ресурсов, накопление токсикантов- влияет на рост численности, имеет S-образную форму.  БИЛЕТ № 11 Живые организмы как среда обитания. Адаптации паразитов к жизни в организменной среде. Одна из самых древних сред. Характеризуется наибольшим постоянством в пространстве и времени; постоянством температурного и солевого режимов; отсутствием угрозы высыхания и защищенностью от врагов. Наряду с этим для среды характерно отсутствие света, нехватка кислородаИжизненного пространства. Может быть как жидкой (кровь, лимфа), такИтвердой (кости, мышцы). Для обитателей этой среды характерны следующие адаптации: выработка защиты от переваривания хозяином; коадаптация паразита и хозяина; синхронизация биоритмов; редукция зрения и пищеварительной системы; усиление размножения и системы укрепления в организме хозяина. Организменная среда заселяется паразитами и симбионтами, которые могут быть как внешними, так и внутренними. Они могут быть облигатными или факультативными. Для многих характерны сложные циклы развития, часто со сменой одного или нескольких промежуточных хозяев. Свойства среды, воздействующие на организмы называют экологическими факторами. Существует множество классификаций экологических факторов среды. Одна из наиболее распространенных, по источнику происхождения фактора среды, позволяет подразделить их на: абиотические, биотические и антропогенные факторы.Совокупность абиотических факторов в пределах одного участка называется экотопом. Вся совокупность факторов, включая биотические, носит название биотоп. Межвидовые отношения. Общая характеристика полезно-вредных отношений. Отношения хищник – жертва. Взаимосвязь динамики численности хищника и жертвы. Межвидовые отношения складываются из взаимополезныхотношений;полезно-нейтральных;полезно-вредныхи взаимовредных. Полезно-вредныеотношения-это хищничество, паразитизм, полупаразитизм и аменсализм. Хищничество это взаимоотношения, при которых один компонент поедает другого (волк – заяц; лиса – мышь; ястреб – перепелка). Паразитизм – взаимоотношения, при которых организм одного вида живет за счет питательных веществ другого вида. Паразитизм может быть факультативный и облигатный, внутренний(эндо-)и наружный (экзопаразитизм). Факультативные паразиты, какую то часть жизненного цикла могут жить обособленно от «хозяина» во внешней среде. Паразитами является большинство представителей типов Плоских, Круглых и Кольчатых Червей, а также патогенные грибы, бактерии и вирусы. Примерами паразитических отношений у растений можно назвать отношения ольхи и бошнякии; винограда и раффлезии; ели и подъельника (сем.Вересковые). Поупаразитизм – взаимосвязь, при которой один организм живет частично за счет органических веществ другого, но параллельно и сам может производить органические вещества. Например, эвкалипт и омела;иван-да-марьяи травянистые многолетники смешанных лесов. Полупаразитизмвозможен только у представителей царства Растений. Аменсализм – взаимосвязь, полезная для одного вида, но подавляющая жизнедеятельность другого. Иногда подавление может осуществляться косвенным путем, например через выделяемые одним видом фитонциды (например хризантемой). Последние, губительны для стафилококка. В лесу растения первого древесного яруса, например, ель и пихта, могут подавлять развитиетравяно-кустарничковогояруса, испытывающего недостаток освещения. В целом эволюция жертвы протекает в направлении трудноуловимости для хищников. Хищники же эволюционируют в сторону повышения эффективности охоты и усвояемости своей жертвы. Исследуя динамику популяций хищника и жертвы, экологи установили, что в природе колебания их численности в некоторых случаях можно представить в виде взаимосвязанных циклов. Проследим динамику колебания численности популяции леммингов (группа видов полевок) и популяций других животных, обитающих в тундре. Численность леммингов на протяжении трех - пяти лет резко меняется: в неблагоприятный период в тундре остаются единичные зверьки, во время пика жизни лемминги крайне многочисленны. При их обилии тундра заселяется хищниками - это песец, горностай, белая и болотная совы, мохноногий канюк, поморник, кречет. И всем им хватает корма. Хищники активно размножаются и выращивают многочисленное потомство. В это время в выводках белых песцов может быть до 17 детенышей, а белые совы в состоянии выкормить до 10 птенцов. БИЛЕТ № 12 Типы и особенности сред жизни (наземно-воздушная, почвенная, водная, организменная). Основные адаптации обитателей этих сред. Эврибионты и стенобионты. Наземно-воздушная среда жизни(самая сложная по экологическим условиям) Обитатели воздушной среды опорной системой, поддерживающей тело: растения – разнообразными механическими тканями животные – твердым илигидростатическим скелетом. тесно связаны с поверхностью земли, которая служит им для прикрепления и опоры. Жизнь во взвешенном состоянии в воздухе невозможна. Обитатели разнообразны. Почвенная среда обитания Почва - рыхлый тонкий поверхностный слой суши, контактирующий с воздушной средой. сглажены температурные колебания по сравнению с приземным слоем воздуха грунтовые воды и проникновение осадков - запасы влаги и режим влажности концентрирование запасов органических и минеральных веществ (отмирающей растительностью и трупами животных) большую насыщенность почвы жизнью сосредоточены корневые системы наземных растений Обитатели: аэробы и анаэробы. Водная среда обитания. Обитатели водной среды – гидробионтов (Мировой океан, континентальные водоемы и подземные воды). В любом водоеме можно выделить различные по условиям зоны.В океане и входящих в него морях две экологические области: толща воды – пелагиаль и дно – бенталь Основные свойства водной среды Плотность воды Кислородный режим Солевой режим Температурный режим Световой режим Организменная среда обитания Многие гетеротрофные организмы обитают в других живых существах, тела которых служат для них средой, существенно отличающейся по свойствам от внешней Преимущества паразитов обильное снабжение пищей за счет содержимого клеток, соков и тканей тела хозяина или содержимого его кишечника защищенность от непосредственного воздействия факторов внешней среды отсутствие сложной дифференцировки тела Эврибионты и стенобионты. Эврибионты - животные и растительные организмы, способные существовать при значительных изменениях условий окружающей среды (собаки, крысы, мыши. Птицы – воробей, синица, голубь) Стенобионты– это виды с узким диапазоном выносливости по данному фактору. Они чаще всего требуют специфических условий жизни.(Ледяная рыба, форель, пингвины, колибри) Межвидовые отношения. Общая характеристика взаимополезных отношений. Межвидовые отношения — биотические связи между особями разных видов (хищничество, конкуренция, паразитизм, симбиоз). Взаимополезные(симбиоз): протокооперация (крабы и кишечнополостные) - каждый из партнеров может существовать самостоятельно при разрушении симбиоза; мутуализм (лишайники) - оба партнера настолько взаимозависимы, что удаление одного из партнеров приводит к неминуемой гибели их обоих внутривидовая взаимопомощь и сотрудничество (стадо) Взаимополезные(симбиоз): это когда оба организма получают пользу. Например, береза и подберёзовик образуют микоризу (гифы гриба и корень растения связаны), при этом гриб от дерева получает органические вещества, необходимые для питания, а дерево за счёт грибницы получает большее количество воды из почвы. Все остальные типы взаимоотношений если и выгодны то только одному организму. Лишайники, представляющие тесное сожительство гриба и водоросли. Чем разнообразнее и прочнее связи, поддерживающие совместное обитание видов, тем устойчивее их сожительство. БИЛЕТ № 13 Происхождение и эволюция биосферы. Структура, границы и функции биосферы. Учение В.И.Вернадского о биосфере. Биологическое разнообразие, как основное условие устойчивости биосферы. Биосфера– это та область Земли, которая охвачена влиянием живого вещества.Жизнь возникла на основе круговорота органического вещества, обусловленного взаимодействием процессов его синтеза и разрушения (деструкция). Эд. Зюсс, Вернадский, 1916 год. Ноосфера – недостижима, высшая стадия, разумная челов деят-ть. Концепция устойчивого развития цивилизации Эволюция биосферы: I - возникновение и развитие жизни в воде; II - появление у гидробионтов симбионтов (паразиты, мутуалисты и др.), т. е. формирование новой среды жизни - организмов-хозяев; III - заселение организмами суши и формирование новых сред жизни: наземно-воздушной и почвой; IV - появление человека и превращение его из обычного биологического вида в биосоциальное существо; V - переход биосферы под влиянием разумной деятельности человека в новое качественное состояние - в ноосферу. Структура биосферы. Биологический спектр структуры биосферы имеет ступенчатый характер: сообщество, популяция, организм, орган, клетка, ген.Газовая оболочка складывается в основном с азота и кислорода. Границы биосферы Биосфера: верхняя часть литосферы (2-3 км), вся гидросфера и нижняя часть атмосферы, до 17-25 км, до озонового слоя. Функции Энергетическая функция - аккумулирование зелеными растениями солнечной энергии в процессе фотосинтеза. Энергия: 1. перераспределяется между остальными компонентами биосферы 2. накапливается в отмершей органике(торфа, угля, нефти) 3. рассеивается Газовая функция - газовый состав биосферы (миграция и превращения газов, большая часть которых имеет биогенное происхождение) Концентрационная функция - избирательное извлечении и накоплении живыми организмами биогенных элементов из окружающей среды. Деструктивная функция – разложение мертвой оргнаики, с химическим разрушением горных пород и вовлечением образовавшихся веществ в биотический круговорот (биокосные и биогенные вещества, минерализация органики= косное вещество) Средообразующая функция - трансформация химических параметров среды в условия, благоприятные для существования организмов (газовый состав атмосферы, состав осадочных пород литосферы, химический состав гидросферы, баланс веществ и энергии в биосфере, восстановление нарушенных человеком условий обитания) Биокосное, биогенное, косное, живое. Учение В. И. Вернадского о биосфере Биосфера – это организованная сфера планеты, которая находится в контакте с жизнью. На границы и развитие биосферы влияют различные факторы: живое вещество кислород углекислый газ вода в жидком состоянии Характеризируя биосферу, Вернадский утверждал следующие положения: биосфера является организованной системой; живые организмы являются доминирующим фактором на планете, и они сформировали современное состояние нашей планеты; на земную жизнь оказывает влияние космическая энергия Биологическое разнообразие, как основное условие устойчивости биосферы Биологическое разнообразие (биоразнообразие) - это разнообразие всего живого на Земле - от генов до экосистем. три основных типа биоразнообразия: - генетическое, отражающее внутривидовое разнообразие и обусловленное изменчивостью особей; - видовое, отражающее разнообразие живых организмов (растений, животных, грибов и микроорганизмов); - разнообразие экосистем- различия между типами экосистем, средами обитания и экологическими процессами (от биоценоза до биосферы) Свойства: Целостность – круговороты существуют. Большой (круговорот элементов) и биогенный (атомы вещества и энергия). Дискретность – много элементов, но целостно и замкнуто. Двойственность природы. Централизованность – живое вещество (центр), создали жизнь на планете, поддерживают ее. Ритмичность – сезоны, циклы (11, 90 лет) Устойчивость и саморегуляция, высокий уровень биоразнообразия (зависит от индекса сухости в тч), высотная поясность. Свойства живого вещества: Занимают все пространство. Устойчивость при жизни, быстрое разложение Наличие адаптаций Высокая скорость протекания реакция Скорость обновления живого вещества, в ср. кажд 8 лет Существует много классификаций функций живого: одна из них Энергетическая (благод фотосинт образ органика, она передается с ур-ня на уровень с выделением энергии, те живое образует энергию) Деструктивная Концентрационная Средообразующая Газовая (газовый баланс) О-В функция Транспортная Рассеивающая, проявляется через трофическую в осн Информационная Биогеохимическая деятельность человека – способность преобразов окруж среду, сам может выполнять транспортную функцию. Тоже функция живого Основные признаки превращения биосферы в ноосферу Возраст количество механич материалов. Человек меняет конфигурацию рельефа, выполняет функцию урагана, сравнимо с геологическими процессами. Резко возрастает геологическая денудация. Массовое потребление продуктов фотосинтеза прошлых геологических эпох. Каменный уголь. Резкое энергетическое загрязнение биосферы. Образуется мусор (пластмасса) Создаются трансурановые элементы. Расширяются границы ноосферы за пределы Земли Межвидовые отношения. Характеристика полезно-нейтральных и взаимовредных отношений. Межвидовые отношения — биотические связи между особями разных видов (хищничество, конкуренция, паразитизм, симбиоз) Полезно-нейтральные (комменсализм): сотрапезничество -потребление разных частей или веществ одной и той же пищи или последовательная переработка одного и того же вещества; нахлебничество (львы и гиены) - один организм питается остатками пищи другого; квартирантство (лиана и опора) - одни организмы используют другие как убежища или транспорт; синоикия – собака и репей; Взаимовредные: борьба за существование Внутривидовая конкуренция (животные дерутся между собой до смерти, растения – аллопатия – выделение токсинов). межвидовая конкуренция (главный биотический фактор для вида - чем больше совпадают потребности, тем сильнее борьба). БИЛЕТ № 14 Внутривидовые отношения. Краткая характеристика конкуренции, альтруизма, внутривидового экто- и эндопаразитизма. Конкуренция – это отношения видов со сходными экологическими требованиями. Отрицательного сказывается на обоих взаимодействующих партнерах. Закон конкурентного исключения (Г.Ф Гауз) – 2 вида с одними экологическими потребностями оказываются в одном сообществе, один конкурент вытесняет другого. Преимущество у вида, который больше приспособлен к данным условиям среды.(аллелопатия). Говорят о диффузной конкуренции – когда вид не имеет прямых соперников, но испытывать влияние других видов, частично использующих его ресурсы. Альтруизм –самопожертвование (у животных), генетически обусловленная поведенческая реакция (обычно у взрослых особей), состоящая в своеобразном жертвовании индивидуальным биологическим благополучием, даже жизнью, если вследствие этого достаточное число сородичей (молодых) может увеличить свои шансы на выживание, спасение в экстремальных условиях (родители ради потомков, отбор родичей). Один из основных биологических законов обеспечивающих процветание вида и передачи из поколения в поколение генов. При массивном антропогенном воздействии на природу, при уменьшении площадей естественных ареалов, альтруизм, как правило, постепенно угасает. Эктопаразитизм - наблюдается взаимополезная связь между особями разных полов (самка удильщика носит на себе самца, размеры которого в 5 раз меньше). Эндопаразитизм – бонеллия (кольчатый червь) самец внутри самки на всю жизнь и выполняет функцию оплодотворения. |