Экология. Экология (7). Практическая работа Демографическая емкость территорий Тема Основные положения классической экологии

Скачать 0.59 Mb. Скачать 0.59 Mb.

|

|

Форма отчета Таблица 3. Оценка экологического состояния водных объектов по микробиологическим показателям

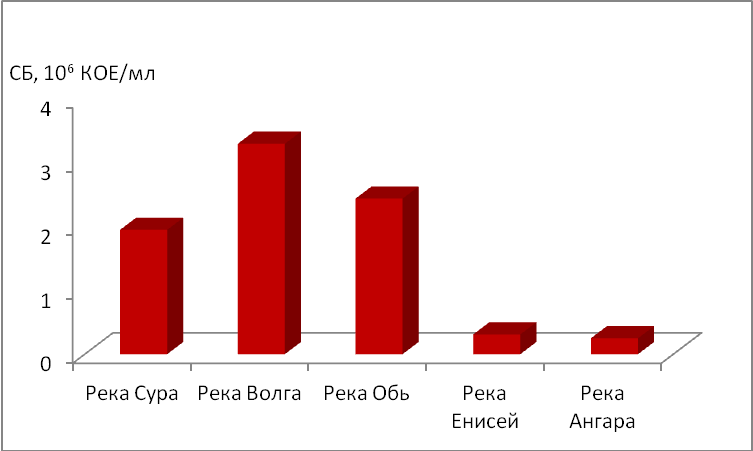

Рисунок 1  Рисунок 1. Численность сапрофитных бактерий в донных отложениях водных объектов Вывод: наиболее загрязненным легкоокисляемыми органическими веществами объектом является река Волга, в меньшей степени загрязнены реки Сура и Обь, минимально – реки Енисей и Ангара. Контрольные вопросы Перечислите виды загрязнителей водных объектов. Как изменяется экологическое состояние водоема в зависимости от микробиологических показателей? Что такое активная реакция среды? Дайте характеристику активной реакции среды (рН) выбранных Вами водных объектов. Назовите источники загрязнения водных объектов. Индикатором какого вида загрязнения воды является группа сапрофитных бактерий? Практическая работа № 9. Экология регионаТема 3. Рациональное природопользование и охрана окружающей среды. Концепция устойчивого развития Цель работы: – получение знаний в сфере региональной экологии; формирование экологического мировоззрения, способствующего реализации экологических сценариев устойчивого развития региона Волжского бассейна. Задачи: изучить предмет, основные понятия, особенности, проблемы региональной экологии; ознакомиться с принципами эколого-экономического районирования территории Волжского бассейна. Учебные вопросы Раскройте понятие «региональная экология». В каких целях применяются эколого-информационные системы (ЭИС)? Назовите основные показатели социально-экономического развития региона. В чем состоит принцип эколого-экономического районирования территории Волжского бассейна? Изучив данную тему, студент должен: иметь представление: об основных понятиях региональной экологии; антропогенных факторах среды, влияющих на экологическую систему; эколого-информационных системах; знать: климатические особенности региона; закономерности региональной экологии; социально-экономический режим региона; уметь: оценивать эколого-экономическое положение территории; применять полученные знания при проведении природоохранных мероприятий; владеть: навыками оценки экологических последствий деятельности человека; методами реализации мер экологической безопасности. Методические рекомендации по изучению темы При освоении темы необходимо: изучить теоретический материал; выполнить практическое задание; ответить на контрольные вопросы. Теоретический материал Регион (от лат. regio – страна, область) – это территория (акватория), часто очень значительная по своим размерам, как правило, являющаяся таксономической единицей в какой-либо системе территориального членения [БЭС, 1991]. Под региональной экологией в фундаментальном плане следует понимать науку об отношении организмов или сообществ друг к другу и к пространственно распределенным факторам среды (физико-географическим, климатическим и иным особенностям региона) [Розенберг, Краснощеков, 1996]. В самом общем плане в качестве таких факторов выступают меридиональные изменения климатических особенностей территории, связанные с широтой местности и удаленностью от океана: температурный и световой режимы, количество осадков, изменение наклона угла падения солнечных лучей, сезонная и суточная контрастность климата и т. п. Все это определяет характер и закономерности природной зональности и смены биомов [Розенберг, 1991]. Специфическими закономерностями региональной экологии следует считать особенности вертикального (меридионального) изменения экосистем, связанные с поясностью растительности. Региональная экология как раздел общей экологии имеет свой объект исследования, свою концептуально-теоретическую базу и специфические методы исследования. Главный объект изучения – экосистемы, т. е. единые природные комплексы, образованные живыми организмами и средой обитания, территориально составляющие регион. Более широкое распространение получило социально-экономическое или технократическое понимание региональной экологии. В этом плане региональную экологию можно определить как раздел прикладной экологии, изучающий антропогенные изменения среды обитания и биоты в пределах крупной географической территории, связанные со спецификой ее социально-экономического развития, определяющейся в первую очередь наличием, добычей и переработкой природных ресурсов [Розенберг, Краснощеков, 1996]. При региональном подходе к решению проблем первоочередным является выделение региона как некоего единства. Необходимы организация регионального координирующего органа с представительством основных составляющих инфраструктуры (законодательной, властной, контролирующей, научно-коммерческой и т. п.), подготовка концепции экологического развития региона с определением приоритетных направлений работ и их проведение по территориальному и «отраслевому» признакам. Цельюрегиональной экологии является разработка сценариев развития экологической обстановки при различных вариантах социально-экономического развития региона для принятия управленческих решений по оптимизации системы «человек – природа». Методически эта цель достигается общепринятым в экологии путем – созданием информационных баз данных, прогнозных моделей, информационно-моделирующих и экспертных систем [Розенберг, Мозговой, 1992]. Методики ориентированы на системный анализ информации. База данных представляет собой совокупность данных, отражающую состояние объектов и их отношений в рассматриваемой предметной области. В контексте экологической базы имеется в виду в первую очередь ее содержание. Задачи, которые приходится решать в рамках региональных экологических проблем (в самом общем плане), могут быть условно отнесены к одному из следующих направлений: охрана природы; рациональное природопользование; экологическая экспертиза. Экологическая информационная система (ЭИС) Для решения ряда экологических задач успешно применяется экспертная система REGION, разработанная в Институте экологии Волжского бассейна РАН [Розенберг и др., 1991]. Экологическая информационная система (ЭИС) оценки качества окружающей среды крупного региона (в том числе и бассейна крупной реки) предназначена для изучения пространственного распределения ее параметров, характеризующих состояние различных абиотических и биотических составляющих и степень воздействия на них хозяйственной деятельности человека (антропогенной нагрузки). Краткая физико-географическая характеристика Волжского бассейна Площадь Волжского бассейна – 1 358 740 км2, что составляет 62 % европейской части Российской Федерации, 8 % от всей площади страны и почти 13% территории всей Европы. Длина реки Волга от истока до устья составляет 3 531 км. Территория бассейна Волги расположена в пределах Русской равнины между 45° и 62° северной широты и 61° и 30° градусами восточной долготы. Протяженность территории с севера на юг – 2,5 тыс. км и с запада на восток – около 2,3 тыс. км. Большая часть бассейна реки Волга находится в пределах Восточно-Европейской равнины. Вдоль Волги проходит один из крупнейших тектонических «швов» Русской платформы. Территория бассейна характеризуется чередованием низменных равнин и возвышенностей. Волга пересекает с севера на юг несколько растительных зон: южно-таежную и хвойно-широколиственную подзоны таежной зоны, зоны широколиственных лесов, лесостепей, степей, полупустынь и пустынь. В основном территория бассейна расположена в умеренно-континентальной климатической зоне, находящейся большую часть года под влиянием западного переноса воздуха с Атлантического океана. Речная сеть реки Волги объединяет около 151 тыс. рек, речек и ручьев. В пределах бассейна насчитывается более 10 тыс. озер с общей площадью зеркала воды 620 тыс. км2. Самыми крупными водохранилищами всего бассейна являются Волгоградское, Куйбышевское, Кутулукское, Николаевское, Пугачевское, Саратовское, Северное, Сулакское. Эколого-экономическое районирование территории Волжского бассейна Одной из задач эколого-экономического районирования является выделение зон экологической конфликтности. В соответствии с методикой оценки степени устойчивого развития выделено три достаточно контрастных кластера (группы, объединенные на основе схожести признаков) территорий [Розенберг, 2009]. На рисунке 1 представлено обобщенное эколого-экономическое районирование территории Волжского бассейна.  Рисунок 1. Обобщенное районирование территории Волжского бассейна по данным на 1991–2008 гг. Обозначения: 1 – экономически и социально неудовлетворительные территории, но сравнительно благополучные по параметрам окружающей среды; 2 – «переходные» территории; 3 – экономически и социально более или менее благополучные, но неудовлетворительные территории по качеству окружающей среды В кластер «экономически и социально более или менее благополучный, но неудовлетворительный по качеству окружающей среды» входят республики Башкортостан и Татарстан, а также области Волгоградская, Ленинградская, Липецкая, Московская, Нижегородская, Пермская, Рязанская, Самарская, Свердловская, Тульская и Челябинская. Кластер «экономически и социально неудовлетворительный, но сравнительно благополучный по параметрам окружающей среды» представлен республиками Марий Эл, Мордовия, Удмуртия и Чувашия; областями Астраханской, Брянской, Калужской, Кировской, Костромской, Курской, Орловской, Пензенской, Смоленской и Тверской. Кластер «переходный» включает республики Калмыкия (Хальмг Тангч) и Коми; области Владимирскую, Волгоградскую, Ивановскую, Новгородскую, Оренбургскую, Саратовскую, Тамбовскую, Ульяновскую и Ярославскую. По результатам обобщенного многолетнего эколого-экономического районирования по данным 1991–2008 гг. (рис. 1) выделяются территории повышенной антропогенной нагрузки – Тульская, Московская, Самарская, Нижегородская, Рязанская области и республика Татарстан. Заметно лучше по состоянию окружающей среды обстоят дела в Тверской, Кировской и Костромской областях, республиках Марий Эл, Мордовия и Чувашия. Индексы антропогенной нагрузки и экологической емкости Эти индексы дают общее представление о соотношении относительной интенсивности хозяйственного воздействия регионов на окружающую природную среду. Индекс антропогенной нагрузкипоказывает, во сколько раз плотность антропогенной нагрузки в отдельном регионе превышает допустимую для биосферы плотность. Под антропогенной нагрузкой понимается степень прямого или косвенного воздействия человека и его хозяйствования на окружающую природу или на ее отдельные экологические компоненты и элементы. Экологическаяемкостьтерритории – уровень антропогенной нагрузки, который могут выдержать естественные экосистемы без необратимых нарушений выполняемых ими функций. В данной практической работе определяется суммарная антропогенная нагрузка на воду и на воздух, а также экологическая емкость по показателям водообеспеченности и лесистости. Практическая часть Алгоритм выполнения проверяемого задания по региональной экологии Выбрать вариант задания из таблицы 1. Найти суммарную антропогенную нагрузку – сумму А (на воду + на воздух). Результаты внести в таблицу 2. Найти суммарную экологическую ёмкость – сумму Э (водообеспеченность + лесистость). Результаты внести в таблицу 2. Вычислить индексы соотношения антропогенной нагрузки и экологической емкости (G) по формуле G = Э – А. Результаты внести в таблицу 2. Определить степень суммарной антропогенной нагрузки на территорию (минимальная при сумме А менее 3 баллов, максимальная – при сумме А выше 9 баллов). Результаты занести в таблицу 2. Определить уровень суммарной экологической ёмкости территорий (минимальная при сумме Э ниже 4 баллов, максимальная – при сумме Э выше 9 баллов). Результаты зафиксировать в таблице 2. По индексу G сделать вывод о соотношении антропогенной нагрузки и экологической емкости субъекта Волжского региона. Антропогенная нагрузка не превышает экологической емкости территории, если значение G более 0. Вывод записать в таблицу 2. Согласно эколого-экономическому районированию территории Волжского бассейна (рис. 1) определить кластер, к которому относится выбранный Вами регион. Вывод записать в таблицу 2. Оформить отчет (таблица 2). Ответить на контрольные вопросы. Пример расчета Вариант 1. Республика Башкортостан 1) Определяем сумму А антропогенной нагрузки: 1 + 4 = 5. 2) Вычисляем сумму Э экологической емкости: 1 + 7 = 8. 3) Определяем индексG: 8 – 5 = 3 Вывод: в республике Башкортостан уровень антропогенной нагрузки не превышает экологической емкости территории, так как индекс G > 0. 4) Определяем кластер: республика Башкортостан относится к кластеру «экономически и социально более или менее благополучный, но неудовлетворительный по качеству окружающей среды». Таблица 1. Индекс соотношения антропогенной нагрузки и экологической емкости (G) в 2000 г.

Форма отчета Таблица 2. Индекс соотношения антропогенной нагрузки и экологической емкости (G)

Контрольные вопросы Что следует понимать под специфическими закономерностями региональной экологии? Дайте краткую физико-географическую характеристику Волжского бассейна. Назовите республики и области, составляющие кластер «экономически и социально более или менее благополучный, но неудовлетворительный по качеству окружающей среды». Назовите республики и области, составляющие кластер «экономически и социально неудовлетворительный, но сравнительно благополучный по параметрам окружающей среды». Что обозначают индексы антропогенной нагрузки и экологической емкости? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||