Характеристики экосистем. Практическая работа 1 изучение характеристик экосистем цель работы

Скачать 241.5 Kb. Скачать 241.5 Kb.

|

|

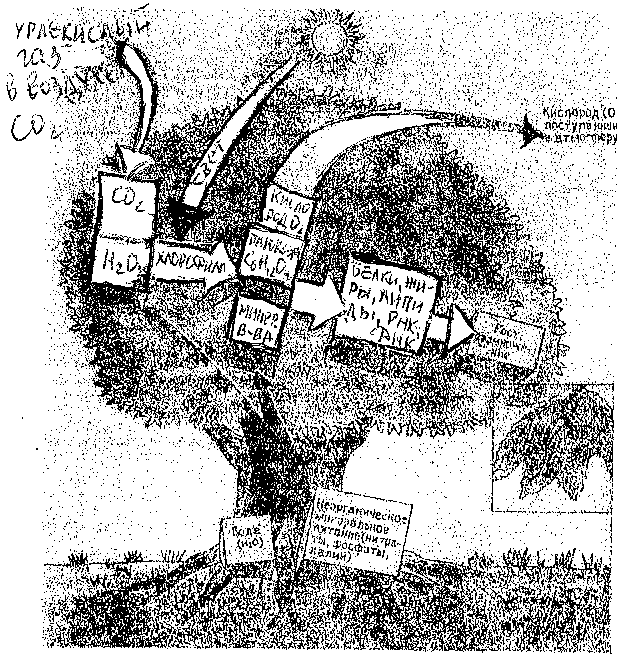

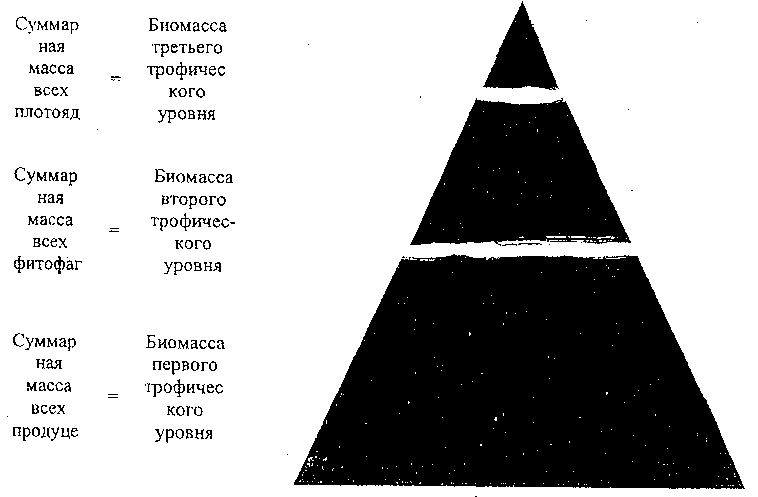

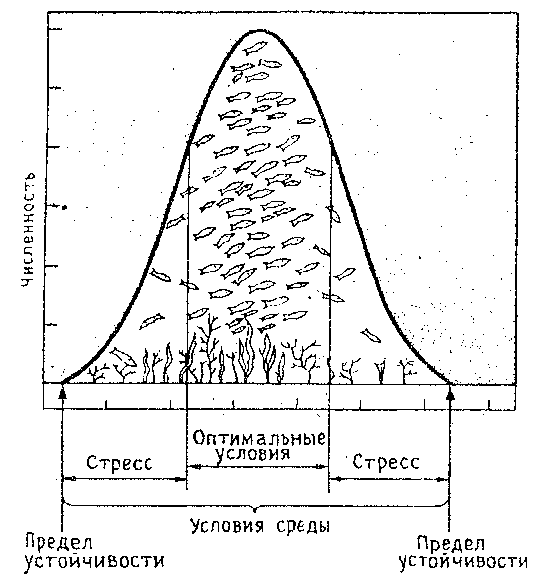

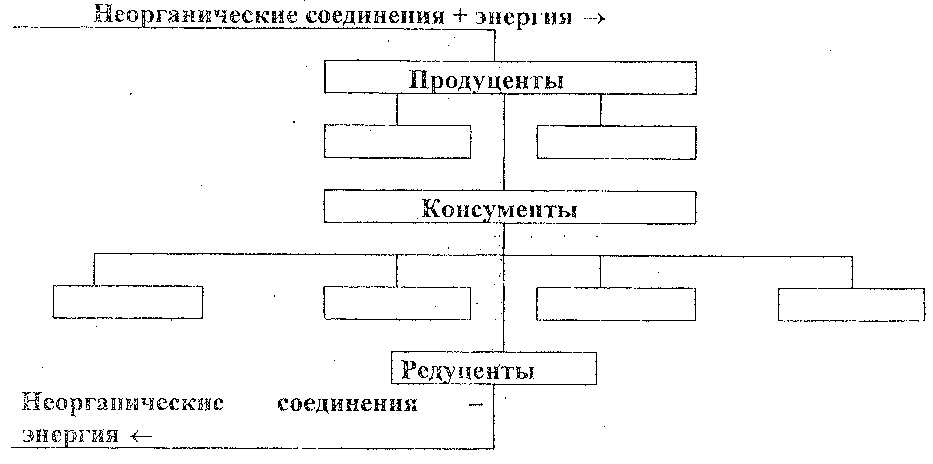

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1 ИЗУЧЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ЭКОСИСТЕМ Цель работы: Познакомить студентов с основными понятиями экологии и структурой экосистем. 1.ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ Наша планета Земля - уникальное явление в солнечной системе и известных галактиках. По современным представлениям Земля возникла 4,5 млрд. лет назад, а жизнь на Земле существует 3,5 млрд. лет. До сих нор история возникновения жизни на Земле находится на стадии гипотез. Одни ученые говорят о возможности возникновения и развития органической жизни из неорганической материи за счет условий, сложившихся на Земли. другие - не исключают возможность занесения жизни на нашу планету из космоса. Современная жизнь во всем ее многообразии развилась в результате длительной эволюции. В 1875 г. профессор Венского университета Э. Зюсс ввел в науку понятие биосфера. Биосфера (от греч. "bios" - жизнь, "sfera" - шар) - сфера существования жилых организмов, включающая части атмосферы, гидросферы н литосферы. Современное учение о биосфере создано В .И. Вернадским, биосферой он называл совокупность тех составляющих планеты, в которых существует или когда-либо существовала жизнь, и которые подвергаются или подвергались воздействию живых организмов. Участие каждого отдельного организма в геологической истории Земли ничтожно мало. Однако живых существ ни Земле бесконечно много и они обладают высоким потенциалом размножения, активно взаимодействуют со средой обитания и в конечном счете представляют в глобальных масштабах фактор, преобразующий верхние оболочки Земли. Толщина биосферы достигает 40 - 50 км. Она включает часть атмосферы до высоты 20 - 25 км (до озонового слоя), практически всю гидросферу (11 км) и литосферу - до 4 км. В состав биосферы, кроме живого вещества - растений, животных п микроорганизмов, входят: биогенное вещество - продукт жизнедеятельности живых организмов - осадочные породы органического происхождения (нефть, каменный уголь, торф, карбонаты п др.); косное вещество - горные породы магматического происхождения, космическая пыль, минералы, вода и пр., и биокосное вещество - продукты распада и переработки горных и осадочных пород живыми организмами (почва, природная вода и др.). Биосфера - открытая система, она не может существовать без поступления энергии извне. Биосфера - саморегулирующаяся система, для которой характерна организованность. Биосфера - система, характеризующаяся большим разнообразием, а биологическое разнообразие - основное условие устойчивости любой экосистемы и биосферы в целом (закон У. Р. Эшби). В биосфере осуществляются круговороты веществ. Только благодаря круговоротам обеспечивается непрерывность процессов и неисчерпаемость химических элементов и соединений в биосфере – это тоже условие устойчивости биосферы. В середине XIX века ученые систематизировали принципы взаимодействия растений и животных между собой, а также и с окружающей средой. Эту область биологии Э. Геккель (1866 г.) назвал экологией (от греч. oicos - дом, logos - паука). В настоящее время понятие экология более широкое - это наука о взаимодействии живых организмов между собой и с окружающей их средой. Принципы экологии применимы и к человеку, причем в глобальных масштабах. Окружающая среда - совокупность факторов живой и неживой природы, прямо или косвенно воздействующих на организм. Различают биотические и абиотические факторы. Биотические факторы (факторы живой природы) это влияние одних организмов пли сообществ на другие. К биотическим относятся; фитогенные (растительные организмы); зоогенные (животные); микробиогенные (вирусы, простейшие, бактерии) и антропогенные (деятельностичеловека) факторы. Абиотические (или физико-химические) - факторы неживой природы. К абиотическим факторам относятся: климатические (свет, температура, влажность, движение воздушных масс, давление); структурные (механический состав, плотность, воздухопроницаемость, влажность); орографические (рельеф, высота над уровнем моря), химические (состав воздуха и воды, кислотность и состав почвы). Антропогенные факторы, в силу их более значительного влияния на окружающую среду, выделяют в отдельную - третью группу факторов. Антропогенные факторы - это те формы деятельности человека, которые воздействуют на естественную природную среду, изменяя условия обитания живых организмов, или непосредственно влияют на отдельные виды растений и животных. Биоценоз - совместно обитающие популяции всех живых организмов на определенной территории. Биотоп - природное, жизненное пространство, занимаемое определенным биоценозом. Это понятие включает не только вещества, но и физико-химические факторы (температуру, освещенность, химическим состав и т.д.). Например, в экосистеме "озеро" кбиотопу можно отнести: воду, донные отложения, а к биоценозу - фитопланктон, зоопланктон, рыб и т.д. На суше биотоп включает не только минеральные элементы почвы, но и микроорганизмы, живущие в ней и участвующие в круговороте простых веществ. Биотоп и соответствующий ему биоценоз образуют экологическую систему. Экосистемы могут быть различны по размеру: капля воды, лес, пень, озеро. Между экосистемами существуют связи, но всегда менее важные, чем между организмами внутри системы. Близким понятием "экосистеме" является "биогеоценоз" (рис. 1,1). Биогеоценоз - это совокупность на известном протяжении земной поверхности однородных природных явлений (атмосферы, горных пород, растительности, животного мира, микроорганизмов), имеющая свою особую специфику взаимодействия слагающих се компонентов и определенный тип обмена веществом и энергией. Внешние границы биогеоценозов чаще всего совпадают с границами растительных сообществ. Естественные экологические системы (биогеоценозы) стабильны и существуют длительное время. Состояние подвижно-стабильного равновесия экосистемы носит название гомеостаза. В естественных экосистемах гомеостаз поддерживается тем, что они открыты, т.е. постоянно обмениваются веществом и энергией с окружающей средой. В антропогенных, созданных под влиянием человека, системах, для поддержания гомеостаза необходимо вмешательство (управление) людей. Несмотря на то, что естественные экосистемы находятся в состоянии гомеостаза, под действием внешних факторов они претерпевают медленные изменения во времени. Такая последовательная смена одного биоценоза другим носит название сукцессии. Например, заброшенную пашню сначала осваивают травянистые растения, затем кустарники, светолюбивые деревья (березы), а потом хвойные деревья.  Рис.1.1 Продуценты Все живые организмы существуют в форме популяций. Популяция - совокупность особей данного вида, в течение длительного времени населяющих определенную область географического пространства, связанных между собой определенными взаимоотношениями и приспособленных к жизни в условиях данного места обитания (биотопа). Воздействуя на биоценоз, человек воздействует не на отдельные организмы (особи), а на всю популяцию в целом. В каждой экосистеме есть два основных компонента, организмы и факторы окружающей их неживой среды. Всю совокупность организмов (растений, животных, микробов) называют биотой экосистемы. Биотическая структура экосистем Несмотря на громадное разнообразие экосистем (от тундры до пустынь), всем им свойственна примерно одинаковая биотическая структура, все они включают одни и те же составляющие. Это продуценты, консументы и редуценты. Любая экосистема включает несколько трофических (пищевых) уровней. Продуценты (от лат. produsena - создающий) - это в основном зеленые растения автотрофы (от греч. aiitos - сам; trofo - пища), которые под влиянием солнечной энергии в процессе фотосинтеза с помощью хлорофилла из воды и СО2 образуют сахара и в качестве побочного продукта выделяют кислород (О2) Кроме того, к продуцентам относят и хемоавтотрофы - организмы, использующие в качестве питания углерод неорганических соединений и энергию химических превращений одних веществ в другие (азотофиксирующие бактерии). Консументы - гетеротрофные организмы (от греч. getoros -другой) - потребители органического вещества, созданного автотрофами. К первичным консументам относятся организмы, питающиеся травой, фитофаги (от греч. fiton - растение, fagos - пожирающий) и паразиты зеленых растений. Среди травоядных в наземной среде преобладают насекомые, грызуны и копытные, а в водной - мелкие ракообразные и моллюски. Вторичные консументы питаются травоядными. Состав вторичных консументов разнообразен: здесь хищники, убивающие жертву (зоофаги), трупоеды (некрофаги), паразиты и др. Мертвые растения и животные остатки (опавшие листья, фекалии, детрит) служат пищей консументам - детритофагам (гриф, земляные черви, муравьи). И наконец, редуценты (деструкторы) - организмы, разлагающие органические веществ до простых неорганических -преимущественно микроорганизмы (бактерии, дрожжи, грибы-сапрофиты). Идет процесс, обратный процессу фотосинтеза - распад органических молекул в клетке с выделением энергии, необходимой для жизнедеятельности (клеточное дыхание). Детритофаги и редуценты играют в биосфере одну и ту же роль -питаются мертвым органическим веществом. Они, в свою очередь, также являются объектом питания. Таким образом, все в природе связано посредством пищевых цепей (или пищевой сети, т.к. одним и тем же веществом питаются сотни, тысячи организмов). Существуют также симбиотрофы - организмы, ведущие совместный образ жизни. Классический пример: лишайники, представляющие тесное взаимовыгодное сосуществование грибов и водорослей. Продуценты, первичные, вторичные консументы, детритофаги и редуценты находятся на равных уровнях этой общей схемы, называемых трофическими (пищевыми) уровням» (обычно 3-4 уровня).  Рис. 1.2. Пирамида биомассы На каждом трофическом уровне биомасса на 90-99 % меньше, чем на предыдущем. К примеру, если биомасса продуцентов составляет 10 т, то фитофагов около 100 кг, а плотоядных около 10 кг. Таким образом, очевидно, что без непрерывного образования органического вещества экосистема быстро бы "съела" сама себя и прекратила существование. Разложение и горение - это процессы, обратные росту, при которых из сложных органических молекул строятся простые неорганические вещества, например, окисление сахара (глюкозы): С6Н12Оъ + 6 02 = 6 CO2↑+ 6 Н20 Здесь мы наблюдаем закон сохранения массы, который можно сформулировать так: атомы в химических реакциях никогда не исчезают, не образуются вновь и не превращаются друг в друга, они только перегруппируются с образованием различных молекул и соединений. Однако химическая реакция - это не только перегруппировка атомов, здесь одновременно происходит поглощение и выделение энергии, т.е. бесконечный круговорот веществ и энергий в природе. Взаимоотношения организмов и среды Среда обитания - часть природы, окружающая живой организм, с которым она непосредственно взаимодействует. Любое живое существо живет в сложном, меняющемся мире, постоянно приспосабливаясь к нему и регулируя свою, жизнедеятельность в соответствии с его изменениями. Живые организмы вынуждены приспосабливаться к множеству факторов среды. Это приспособление, закрепляемое в процессе эволюции и естественного отбора на генетическом уровне, называют адаптацией. Каждый вид организмов занимает в среде обитания определенное место, обусловленное потребностью в пище, территории, воспроизводстве, т.е. занимает определенную экологическую нишу. Для каждого вида характерна своя экологическая ниша. Организмы, ведущие сходный образ жизни, вследствие межвидовой конкуренции не живут в одних местах. Если какой-либо вид организмов уничтожается, его место занимает вид с близкой экологической нишей. Отдельные свойства или элементы среды, действующие на организм, называются экологическими факторами (биотическими, абиотическими и антропогенными). Они могут быть как необходимыми, так и вредными для живых существ, способствовать или препятствовать выживанию и размножению. Самыми существенными для экосистем являются антропогенные факторы. В настоящее время судьба всего живого покрова Земли и всех видов организмов находится в руках человеческого общества, зависит от антропогенного влияния на природу. Один и тот же фактор среды имеет различное значение в жизни совместно обитающих организмов разных видов. Например, сильный ветер зимой не благоприятен для крупных, открыто обитающих животных, но не действует на более мелких, которые укрываются в норах под снегом. Солевой состав почвы важен для питания растений, но безразличен для большинства наземных животных. Экологические факторы среды могут влиять: как раздражители, вызывающие приспособительные изменения физиологических и биологических функций; как ограничители, обусловливающие невозможность существования в данных условиях; как модификаторы, вызывающие анатомические и морфологические изменения организмов; как сигналы, свидетельствующие об изменениях других факторов среды. Ни один из факторов окружающей среды не действует в одиночку. Это всегда результат взаимодействия биотических и абиотических факторов. Связи их очень запутаны. Например, засуха может привести к гибели птиц, а это обусловливает рост численности насекомых, фитофагов, которыми они питались. Это, в свою очередь, повлечет массовое поражение растений, служащих пищей другим консументам. Следовательно, изменение любого биотического или абиотического фактора неизбежно приведет о действие ценную реакцию с далеко идущими последствиями. Несмотря на большое разнообразие экологических факторов, при их воздействии на организмы выделяются общие закономерности. Закон толерантности или оптимума Закон толерантности: Каждый фактор имеет лишь определенные пределы положительного влияния на организм. Недостаточное или избыточное значение фактора отрицательно сказывается на жизни особей. Совокупность экологических факторов, наиболее благоприятно влияющих на жизнедеятельность организма или вида, называется зоной оптимума (рис. 1.2) или зоной экологического комфорта. В этой зоне организмы дают наивысшую продуктивность. Зона пессимума или стресса - это условия, при которых жизнедеятельность, организмов максимально угнетена, и они с трудом могут существовать. И, наконец, существуют летальные (смертельные) пределы экологического фактора, когда организм уже существовать не может. Такая кривая называется кривой толерантности (or греч. толеранция - терпение). Толерантность может изменяться, если организм попадает в другие условия, организм приспосабливается к условиям (адаптируется). Каждый вид имеет свою зону оптимума и пессимума. Например, оптимум для белого медведя - льды Северного ледовитого океана, для дикобраза - теплые предгорья Тянь-Шаня. Зона оптимума (или зона экологического комфорта), наиболее богатая видами, наблюдается в Западной Европе, многих районах США, Южной Америки, в западных районах России, на Кавказе, в предгорьях Тянь-Шаня, Алтая, Памира. Эти районы отличаются большим разнообразием растений и животных, высокой плотностью населения, развитыми промышленностью и сельским хозяйством. Для зоны пессимума характерно меньшее разнообразие видов, меньшая плотность организмов и продуктивность экосистемы, низкая плотность населения и весьма неблагоприятные условия жизни. Это Арктика, Антарктика, тундра, лесотундра, холодные высокогорные районы и жаркие пустыни.  Рис. 1.3. Зависимость результата действия экологического фактора от его интенсивности 2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ Задание 1. На какие группы условно подразделяются факторы окружающей среды. По какому признаку эти факторы объединены в группы?  Задание 2. Если бы Вы сделали разрезы почв в широколист венном и хвойном лесу, то увидели бы разные по цвету и структуре почвы. Разное в них содержание гумуса. В каком лесу почвы более плодородны? Почему? Задание 3. Попробуйте предсказать, какие изменения произойдут на дачном (приусадебном) участке, в сквере, на окраине города, па стройке, на пустыре, если полностью прекратить обработку земли? Как называются такие изменения? В каком направлении они будут идти далее? Задание 4. Заполните таблицу. В зависимости от способа питания подберите трофическую группу организмов. Приведите примеры.

Трофические группы (автотрофы, гетеротрофы, фотоавтотрофы, хемоавтотрофы, фитофаги, зоофаги, паразиты, симбиотрофы, детритофаги). Задание 5. Рассмотрите рис. 1.2. Почему схема имеет конфигурацию в виде треугольника? Возможно ли построение схемы в виде прямоугольника? Ответ поясните. Задание 6. Согласны ли Вы с утверждением, что продуктивность морей значительно ниже продуктивности суши? Ответ обоснуйте. Задание 7. Между океаном и сущей происходит обмен влагой. Почему с развитием цивилизации равновесие обмена влагой между океаном и сушей нарушилось? Задание 8. Строительство очистных сооружений приводит к снижению загрязнения окружающей среды. Почему же специалисты считают, что проблема загрязнений может быть решена только при разработке и внедрении замкнутых, безотходных технологий? Как в естественных экосистемах регулируется процесс потребление → производство → отходы. Примечание: не включайте в схему группу паразитов и симбиотрофов. Задание 9. Заполните ячейки в схеме  Задание 10. Какие абиотические факторы влияют на организмы, живущие на суше, в воде и в почве? Впишите названия факторов в таблицу и подчеркните важнейшие из них в каждой среде.

Задание 11. Какой экологический фактор или ресурс может ограничить нормальное развитие и жизнь организма, вплоть до полного вымирания? Покажите на примере. Контрольные вопросы 1. Что такое биосфера? Назовите ее компоненты, 2. Что изучает экология? Что такое экосистемы? 3. Биотическая структура экосистем. 4. Что такое гомеостаз? Как он поддерживается? 5. Факторы (условия) устойчивости экосистемы и биосферы в целом. Поясните на примерах. 5. Какие трофические группы вы знаете? Приведите примеры. 6. В чем сущность закона толерантности? Поясните на примере. 7. Что такое адаптация? 8. Что такое "экологическая ниша"? 9. Что такое первичная и вторичная сукцессии? (приведите пример). |