РефератАввакумов. Предпочтительные числа. Золотое Сечение.

Скачать 1.03 Mb. Скачать 1.03 Mb.

|

|

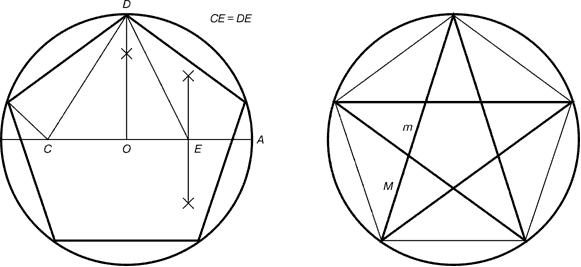

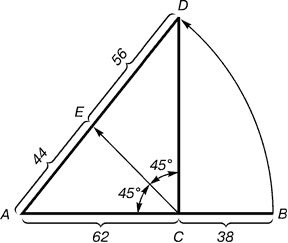

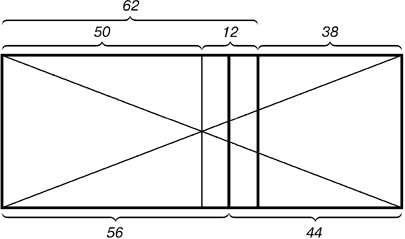

Золотое сечение в математике  Отрезок прямой АВ можно разделить точкой C на две части следующими способами: · на две равные части АВ: АC = АВ: ВC; · на две неравные части в любом отношении (такие части пропорции не образуют), таким образом, когда АВ: АC = АC: ВC. Последнее и есть золотое деление или деление отрезка в крайнем и среднем отношении. Алгебраически «золотое сечение можно выразить следующим образом: AB: AC = AC: (AB – AC), откуда AC = AB: 2 (√5 – 1) ≈ 0,62 AB. Число 0,62 обозначено буквой φ, в честь древнегреческого скульптора Фидия. Число j, называемое золотым сечением, входит в тройку самых известных иррациональных чисел, то есть таких чисел, десятичные представления которых бесконечны и не периодичны. Остальные два: это p – отношение длины окружности к диаметру и е – основание натуральных логарифмов. Практическое знакомство с золотым сечением начинают с деления отрезка прямой в золотой пропорции с помощью циркуля и линейки.  Из точки В восставляется перпендикуляр, равный половине АВ. Полученная точка С соединяется линией с точкой А. На полученной линии откладывается отрезок ВС, заканчивающийся точкой D. Отрезок AD переносится на прямую АВ. Полученная при этом точка Е делит отрезок АВ в соотношении золотой пропорции. Доказательство: Из DABC по теореме Пифагора имеем: AC2 = AB2 + CB2, так как AC= AD + DC то (AD + DC)2 = AB2 + CB2 , по построению AD = AE, DC = CB= ½ AB. Из этих равенств следует (AE + ½ AB)2 = AB2 + AB2/3 AE2 + AE*AB=AB2 Разделим обе части равенства на АЕ*АВ:   АВ –АЕ = ЕВ =>  отсюда следует, что точка Е – золотое сечение отрезка АВ. отсюда следует, что точка Е – золотое сечение отрезка АВ. Отрезки золотой пропорции выражаются бесконечной иррациональной дробью AE = 0,618..., если АВ принять за единицу, ВЕ = 0,382... Для практических целей часто используют приближенные значения 0,62 и 0,38. Если отрезок АВ принять за 100 частей, то большая часть отрезка равна 62, а меньшая – 38 частям. Свойства золотого сечения описываются уравнением: x2 – x – 1 = 0. Решение этого уравнения:  Для нахождения отрезков золотой пропорции восходящего и нисходящего рядов можно пользоваться пентаграммой. Пентаграмма представляет собой вместилище «золотых пропорций».  Для построения пентаграммы необходимо построить правильный пятиугольник. Способ его построения разработал немецкий живописец и график Альбрехт Дюрер (1471...1528). Пусть O – центр окружности, A – точка на окружности и Е – середина отрезка ОА. Перпендикуляр к радиусу ОА, восставленный в точке О, пересекается с окружностью в точке D. Пользуясь циркулем, отложим на диаметре отрезок CE = ED. Длина стороны вписанного в окружность правильного пятиугольника равна DC. Откладываем на окружности отрезки DC и получим пять точек для начертания правильного пятиугольника. Соединяем углы пятиугольника через один диагоналями и получаем пентаграмму. Все диагонали пятиугольника делят друг друга на отрезки, связанные между собой золотой пропорцией. Интересно, что стороны пентаграммы, пересекаясь, образуют снова правильный пятиугольник, в котором пересечение диагоналей дает нам новую пентаграмму, а в пересечении ее сторон мы снова видим правильный пятиугольник, открывающий возможность построения новой пентаграммы. И так далее до бесконечности. Каждый конец пятиугольной звезды представляет собой золотой треугольник. Его стороны образуют угол 36° при вершине, а основание, отложенное на боковую сторону, делит ее в пропорции золотого сечения. Широкое распространение получили так называемые «золотые фигуры», имеющие в своей основе «золотое сечение». Прямоугольник с «золотым» отношением сторон а:b=φ:(φ-1) стали называть «золотым прямоугольником». Он также обладает интересными свойствами. Если от золотого прямоугольника со сторонами а и b (где а>b) отрезать квадрат со стороной b, то получим прямоугольник со сторонами b и а-b, который тоже золотой. Продолжая этот процесс, мы каждый раз будем получать прямоугольник меньших размеров, но опять золотой. Этот процесс можно продолжать до бесконечности. А если провести диагональ первого и второго прямоугольника, то точка их пересечения будет принадлежать всем получаемым золотым прямоугольникам. А если соединить противоположные вершины квадратов плавной линией, то получим кривую, которая называется «золотой спиралью». Точка S, с которой она начинает раскручиваться, называется полюсом. Отрезки, соединяющие точку S с точками спирали, называются полярными радиусами. Французский ученый Пьер Вариньон (1654-1722) назвал эту спираль логарифмической, поскольку логарифм расстояния движущей точки М от полюса S изменяется пропорционально углу поворота &. Одно из важнейших свойств этой кривой состоит в том, что она пересекает под постоянным углом все прямые, выходящие из полюса S. «Золотой треугольник» - это равнобедренный треугольник, у которого отношение длины боковой стороны к длине основания равняется 1,618. Есть и «золотой кубоид» - это прямоугольный параллелепипед с ребрами, имеющими длины 1,618; 1; 0,618. Болгарский журнал «Отечество» в 1983 г. опубликовал статью Цветана Цекова-Карандаша «О втором золотом сечении», которое вытекает из основного сечения и дает другое отношение 44:56. Такая пропорция обнаружена в архитектуре, а также имеет место при построении композиций изображений удлиненного горизонтального формата.  Деление осуществляется следующим образом. Отрезок АВ делится в пропорции золотого сечения. Из точки С восставляется перпендикуляр СD. Радиусом АВ находится точка D, которая соединяется линией с точкой А. Прямой угол АСD делится пополам. Из точки С проводится линия до пересечения с линией AD. Точка Е делит отрезок AD в отношении 56 : 44.  На рисунке показано положение линии второго золотого сечения. Она находится посередине между линией золотого сечения и средней линией прямоугольника. «Золотое сечение» и «золотая спираль» в живой природе Интерес человека к природе привёл к открытию её физических и математических закономерностей. Красота природных форм рождается во взаимодействии двух физических сил – тяготении и инерции. «Золотая пропорция» – математический символ этого взаимодействия, поскольку диктуемое ею отношение большей части целого к самому целому выражает основные моменты живого роста: стремительный взлёт юного побега до зрелости и замедленный рост «по инерции» до момента цветения, когда достигшее полной силы растение готовится дать жизнь новому побегу. Одним из первых проявлений золотого сечения в природе подметил разносторонний наблюдатель, автор многих смелых гипотез немецкий математик и астроном Иоганн Кеплер (1571 – 1630). С XVII в. наблюдения математических закономерностей в ботанике и зоологии стали быстро накапливаться. Начиная с вирусов и растений и кончая организмом человека, всюду выявляется золотая пропорция, характеризующая соразмерность и гармоничность их строения. Золотое сечение признано универсальным законом живых систем. Можно отметить два вида проявлений золотого сечения в живой природе: иррациональные отношения по Пифагору - 1.62 и целочисленные, дискретные - по Фибоначчи. Было установлено, что числовой ряд чисел Фибоначчи характеризует структурную организацию многих живых систем. Например, винтовое листорасположение на ветке составляет дробь (число оборотов на стебле/число листьев в цикле, напр. 2/5; 3/8; 5/13), соответствующую рядам Фибоначчи. Хорошо известна "золотая" пропорция пятилепестковых цветков яблони, груши и многих других растений. Носители генетического кода - молекулы ДНК и РНК - имеют структуру двойной спирали; ее размеры почти полностью соответствуют числам ряда Фибоначчи. "Золотые" спирали широко распространены в биологическом мире. Этот рост осуществляется по логарифмической спирали. Логарифмическая спираль единственная из спиралей не меняет своей формы при увеличении размеров. Видимо, это свойство и послужило причиной того, что в живой природе логарифмическая спираль встречается чаще других. По логарифмической спирали свернуты раковины многих улиток и моллюсков; та же спираль встречается в соцветиях растений; даже пауки, сплетая паутины, закручивают нити вокруг центра по логарифмической спирали. Спирально закручиваются усики растений, по спирали происходит рост тканей в стволах деревьев, по спирали расположены семечки в подсолнечнике, спиральные движения (нутации) наблюдаются при росте корней и побегов. Очевидно, в этом проявляется наследственность организации растений, а ее корни следует искать на клеточном и молекулярном уровне. Идея спирали в раковинах выражена не приближенно, а в совершенной геометрической форме, в удивительно красивой, "отточенной" конструкции. Но еще более убедительной демонстрацией проявления золотого сечения в мире растений является явление "филлотаксиса". Все в Природе подчинено строгим математическим законам. Оказывается, что расположение листьев на стеблях также носит строгий математический характер и это явление называется в ботанике "филлотаксисом". Суть филлотаксиса состоит в винтовом расположении листьев на стебле растений (ветвей на деревьях, лепестков в соцветьях и т.д.). В явлении филлотаксиса используются более сложные понятия симметрии, в частности понятие "винтовая ось симметрии". Рассмотрим, например, расположение листьев на стебле растения. Мы видим, что листья находятся на различных высотах стебля вдоль винтовой линии, обвивающейся вокруг его поверхности. Для того чтобы перейти от нижележащего листа к следующему, приходится мысленно повернуть лист на некоторый угол вокруг вертикальной оси стебля, а затем поднять его на определенный отрезок вверх. В этом и состоит суть "винтовой симметрии". Ботаники утверждают, что дроби, характеризующие винтовые оси растений, образуют строгую математическую последовательность, состоящую из отношений соседних чисел Фибоначчи, то есть:

Вспомним, что ряд Фибоначчи есть следующая последовательность чисел:

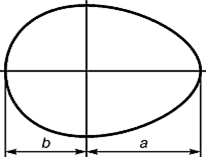

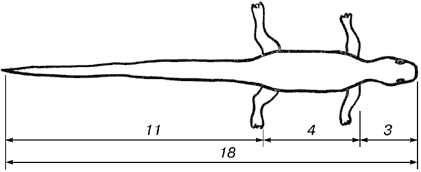

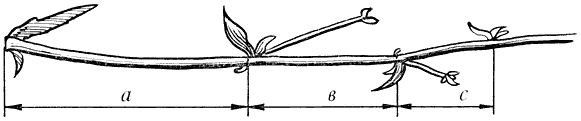

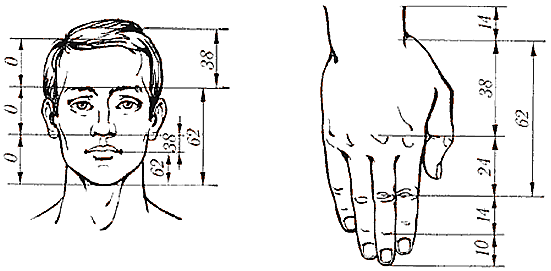

Сравнивая (1) и (2) нетрудно увидеть, что дроби в последовательности (1) образуются числами Фибоначчи, взятыми через одно число. Ботаники установили, что для различных растений характерны свои дроби филлотаксиса из последовательности (1). Например, дробь 1/2 свойственна злакам, березе, винограду; 1/3 - осоке, тюльпану, ольхе; 2/5 - груше, смородине, сливе; 3/8 - капусте, редьке, льну; 5/13 - ели, жасмину и т.д. Какова же "физическая" причина, лежащая в основе "законов филлотаксиса"? Ответ очень прост. Оказывается, что именно при таком расположении листьев достигается максимум притока солнечной энергии к растению. Закономерности «золотой» симметрии проявляются в энергетических переходах элементарных частиц, в строении некоторых химических соединений, в планетарных и космических системах, в генных структурах живых организмов. Эти закономерности есть в строении отдельных органов человека и тела в целом, а также проявляются в биоритмах и функционировании головного мозга и зрительного восприятия. Можно заметить золотые пропорции, если внимательно посмотреть на яйца птиц. Их всевозможные формы колеблются между двумя крайними типами: один из них может быть вписан в прямоугольник золотого сечения, другой – в прямоугольник с модулем   В ящерице с первого взгляда улавливаются приятные для нашего глаза пропорции – длина ее хвоста так относится к длине остального тела, как 62 к 38. И в растительном, и в животном мире настойчиво пробивается формообразующая тенденция природы – симметрия относительно направления роста и движения. Здесь золотое сечение проявляется в пропорциях частей перпендикулярно к направлению роста. Природа осуществила деление на симметричные части и золотые пропорции. В частях проявляется повторение строения целого.  Среди придорожных трав растет ничем не примечательное растение – цикорий. Приглядимся к нему внимательно. От основного стебля образовался отросток. Тут же расположился первый листок.  Отросток делает сильный выброс в пространство, останавливается, выпускает листок, но уже короче первого, снова делает выброс в пространство, но уже меньшей силы, выпускает листок еще меньшего размера и снова выброс. Если первый выброс принять за 100 единиц, то второй равен 62 единицам, третий – 38, четвертый – 24 и т.д. Длина лепестков тоже подчинена золотой пропорции. В росте, завоевании пространства растение сохраняло определенные пропорции. Импульсы его роста постепенно уменьшались в пропорции золотого сечения. У многих бабочек соотношение размеров грудной и брюшной части тела отвечает золотой пропорции. Сложив крылья, ночная бабочка образует правильный равносторонний треугольник. Но стоит развести крылья, и вы увидите тот же принцип членения тела на 2,3,5,8. Стрекоза также создана по законам золотой пропорции: отношение длин хвоста и корпуса равно отношению общей длины к длине хвоста. Золотое сечение можно найти и в анатомии. Закон золотого сечения просматривается в количественном членении человеческого тела, соответствующем числам ряда Фибоначчи. Примером может быть число костей туловища, черепа и конечностей. Так, в скелете туловища различают 3 костных системы: позвоночник, реберный его отдел и грудину. Грудина включает 3 кости (рукоятку, тело и мечевидный отросток). Позвоночник состоит из 33 (34) позвонков; от них отходят 12-13 пар ребер. Мозговой череп состоит из 8 костей. В верхней и нижней челюстях с каждой стороны имеется по 8 альвеол и соответственно - корни 8 зубов. Скелет верхней конечности состоит из 3 частей (плечевой, костей предплечья и костей кисти). Кисть включает 8 костей запястья, 5 пястных костей и кости 5 пальцев. Каждый палец, кроме большого, имеет по 3 фаланги. Таким образом, морфогенез кисти, включающей два соседних члена числового ряда Фибоначчи - в частности, 8 костей запястья и 5 костей пясти - приближается к золотому сечению 1.618, поскольку 8/5=1.6. Сопоставляя длины фаланг пальцев и кисти руки в целом, а также расстояния между отдельными частями лица, также можно найти "золотые" соотношения:  Но фибоначчиева закономерность характерна не только для костей. Например, в строении головного мозга различают семь частей: кора, мозолистое тело, мозжечок, мозговой желудочек, моси, продолговатый мозг, гипофиз. В основании головного мозга выделяют 8 частей, выполняющих разные функции. В теле человека насчитывается 8 различных желез внутренней секреции. Кишечник и соседние с ним органы (желудок, печень, желчный пузырь и т.д.) составляют в сумме 13 органов. Дыхательные органы человека состоят из 8 частей. Печень также состоит из 8 частей; почки состоят из 5 частей, а сердце из 13. Этот список частей человека, в перечне которых обнаруживаются числа Фибоначчи, можно было бы продолжить. Случайно ли это? Скорее всего - нет. Человек, как и другие творения природы, подчиняется всеобщим законам развития. Корни этих законов нужно искать глубже - в строении клеток, хромосом и генов, а далее - в возникновении самой жизни на Земле. Скульпторы утверждают, что талия делит совершенное человеческое тело в отношении золотого сечения. Золотая пропорция отвечает не только делению тела на две неравные части линией талии. Высота лица (до корней волос) относится к вертикальному расстоянию между дугами бровей и нижней частью подбородка, как расстояние между нижней частью носа и нижней частью подбородка относится к расстоянию между углами губ и нижней частью подбородка, это отношение равно золотой пропорции. Измерения нескольких тысяч человеческих тел позволили обнаружить, что для взрослых мужчин это отношение равно в среднем примерно 13/8 = 1,625, а для взрослых женщин оно составляет 8/5 = 1,6. Так что пропорции мужчин ближе к "золотому сечению", чем пропорции женщин (однако женщина в обуви на каблуках может оказаться ближе к "золотым" пропорциям). У новорожденного пропорция составляет отношение 1:1, к 13 годам она равна 1,6, а к 21 году у мужчин равняется 1,625. Пропорции золотого сечения проявляются и в отношении других частей тела - длина плеча, предплечья и кисти, кисти и пальцев и т.д. Таким образом, человеческие представления о красивом формируются явно под влиянием того, какие воплощения порядка и гармонии человек видит в живой природе. А природа, как известно, любит повторения. В различных своих творениях, казалось бы, очень далеких друг от друга, она может использовать одни и те же принципы. «Золотое сечение» - один из этих основополагающих принципов природы. |