История 2. Причины противостояния заключались в кардинальных различиях двух политических систем

Скачать 164.3 Kb. Скачать 164.3 Kb.

|

|

1.Ответ: Причины холодной войны: коренные различия в социально-политическом строе, системе ценностей и идеологии; геополитические интересы держав, их стремление к расширению сфер влияния. Явные признаки холодной войны видны уже во всеобщей радости, охватившей многие правящие династии Европы после получения известий о разгроме войск Петра I-го под Нарвой в 1700-м году. Не менее характерны карикатуры на А.В. Суворова, публиковавшиеся в английских и французских газетах конца XVIII века. На них лучший русский полководец представал в виде кровожадного людоеда. Существует множество других примеров, свидетельствующих о том, что всё, связанное с Россией, воспринималось на Западе с ненавистью и недоверием. Настоящим «прототипом» холодной войны стала так называемая «Большая игра» — растянувшееся на весь XIX-й и первые годы XX-го века геополитическое противостояние между Российской империей и Великобританией. В ходе этого долгого соперничества, призом за победу в котором должно было стать господство в Азии, противоборствующие стороны лишь один раз вступали в прямой бой (во время Крымской войны), но не останавливались перед применением военной силы против третьих стран – Китая, Бухарского эмирата, Афганистана и других государств. Во второй половине XX века внешняя политика практически всех стран определялась необъявленной Холодной войной. Мир раскололся на два враждебных лагеря во главе с США и СССР. Причины противостояния заключались в кардинальных различиях двух политических систем. Причины Холодной войны были заложены Октябрьской революцией в России, приведшей к власти большевиков. Отношения СССР с Западом оставались напряженными вплоть до начала Второй мировой войны. Совместная борьба с фашистской Германией сплотила союзников и дала надежду на нормализацию отношений. Однако после победы авторитет СССР в мире чрезвычайно повысился. Страна превратилась в сверхдержаву. Предпосылками конфронтации стал приход левых сил к власти в ряде государств Восточной и Центральной Европы. В колониальных владениях Британии, Франции и Нидерландов резко усилилось национально-освободительное движение, которое было поддержано СССР. Усиление США. За годы войны резко возросла экономическая мощь США, ставших лидером западного мира. Изобретение и применение атомного оружия в Хиросиме (6 августа 1945 г.) и Нагасаки (9 августа) позволило американскому руководству заявить о своем мировом господстве. Эта идея основывалась на необходимости сдерживания СССР и национально-освободительного движения во всем мире. Главные этапы начала противостояния Причиной начала холодной войны считается знаменитая речь У. Черчилля в Фултоне (5 марта 1946) г., которая идеологически обосновывала конфронтацию Запада против Советского союза: социализм несет смертельную угрозу всему западному миру; возникновение «железного занавес» в Восточной Европе – следствие агрессивной политики СССР; англоязычные народы должны сплотиться и с помощью ядерного оружия уничтожить «империю Зла». В США еще в сентябре 1945 г. был разработан план ядерного удара по СССР. В 1949 г. атомная бомба была изобретена в Советском союзе. Монополия США на ядерное оружие была разрушена. С этого времени начинается гонка вооружений между СССР и США. Атомный паритет стал гарантией хрупкого мира. При этом сверхдержавы активно принимали участие в “горячих точках” Холодной войны. Раскол Германии на ФРГ и ГДР (сентябрь 1949 г.) разделил мир на капиталистический и социалистический лагери. Это событие было закреплено созданием военно-политических блоков: Североатлантический союз (НАТО) из 12 государств (1949 г.); Варшавский договор, включающих 7 стран (1955 г.) Причины Холодной войны были следующие: идеологическое, политическое и экономическое противостояние капитализма и социализма; появление двух сверхдержав; активизация национально-освободительного и революционного движения в мире; наступление атомной эры и гонка вооружений. Холодная война стала результатом взаимных агрессивных устремлений западных и коммунистических лидеров. Оба враждебных лагеря пытались усилить свое влияние в мире. Холодная война не переросла в Третью мировую во многом благодаря атомному паритету между США и СССР. 2. 3. Ответ: После Второй мировой войны в мире сложилась ситуация противодействия двух лагерей – капиталистического во главе с США и социалистического с СССР – двухполюсный мир. В 1949 году создаётся блок НАТО, направленный против СССР, американское руководство развертывает гонку ядерных вооружений, по истечению срока секретности обнаруживаются документы, в которых США планировало нанести ядерный удар по городам СССР. Важнейшим событием первых послевоенных лет стал переход стран Центральной и Юго-Восточной Европы на социалистический путь развития: Албания, Венгрия, Югославия, Чехословакия, Восточная Германия, Польша, Румыния. 1 октября 1949 образовалась Китайская Народная Республика, к власти пришла Коммунистическая партия Китая. В 1949 году был создан Совет Экономической Взаимопомощи – экономический и политический союз стар социалистического развития для содействия экономического и культурного сотрудничества. В состав вошли СССР, Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, Чехословакия, Албания, ГДР, Монголия, Куба, Вьетнам (значительно позже). Образование СЭВ способствовало созданию мировой социалистической системы во главе с СССР и быстрому экономическому и культурному развитию вошедших в эту организацию государств. Между двумя лагерями устанавливается «железный занавес». Он препятствует не только враждебному влиянию капиталистических стран на социалистических, но также и распространению новых научных достижений, открытий, культурному обмену. Применяется и военная сила против распространения коммунизма: война в Корее(1950-1953 гг.) СССР предотвратил интервенцию США на Кубу 1961-1962 гг. Во время войны во Вьетнаме (1964-1973 гг.) с поддержки СССР вьетнамцы победили силы США, и образовалась Социалистическая Республика Вьетнам. Усиление блока НАТО (присоединение ФРГ к НАТО) вызвало ответные меры со стороны социалистических стран. Спустя 6 лет после его создания образовывается ОВД – военно-политический союз. Договор состоял из преамбулы и 11 статей. В соответствии с его условиями и Уставом ООН, государства — участники Варшавского договора обязывались воздерживаться в своих международных отношениях от угрозы силой или её применения, а в случае вооружённого нападения на кого-либо из них оказать подвергшимся нападению государствам немедленную помощь всеми средствами, какие представятся им необходимыми, включая применение вооружённых сил. С учётом национальных особенностей разных государств-союзников процесс становления социалистической системы шёл достаточно затруднительно. В ряде стран велась классовая борьба, которая приводила к кризисам в ГДР – 1953, Польше – 1956, Чехословакии – 1968(«социализм с человеческим лицом»). Одновременно с развитием социалистических стран шли национально-освободительные движения в Африке, Америке, колониальных и зависимых странах. Рушились многовековые колониальные империи: британская, испанская, португальская, голландская. СССР оказывал поддержку н-о. движению, тем самым добивался авторитета и укреплял свои позиции в Азии, Латинской Америке и Африке. Борьба за независимость и освобождение к 1960 году привела к полному исчезновению колониальной системы. Около 100 стран добились суверенитета. В 1956, 1957 и 1962(Карибский кризис) мир действительно стоял под угрозой ядерной войны. Начался процесс согласования интересов СССР и США (Кеннеди и Хрущёв). В конце 60-х годов СССР добился паритета с США, обеспечив тем самым спокойную международную обстановку. К середине XX в. экономическая несостоятельность колониальной системы выявилась окончательно. Предоставление национальной независимости бывшим колониям и взаимовыгодное сотрудничество с ними отвечали и интересам стран-метрополий, так как последнее было значительно эффективнее примитивной эксплуатации. Раньше других это поняли власти Англии, вскоре после второй мировой войны предоставившие независимость Индии и Пакистану, Бирме (Мьянме), Иордании, Цейлону (Шри-Ланке). В те же годы Франция признала независимость Сирии, Ливана и стран Индокитая. В 1949 г. обрела независимость Индонезия, где в течение нескольких лет шла партизанская война против голландского господства. Это стало началом крушения колониальной системы. С получением независимости Малайей (1957) в Азии сохранились лишь незначительные колониальные территории. Но Африка продолжала оставаться в своем роде заповедником колониализма. В 50-е гг. лишь некоторые страны Северной и Западной Африки стали независимыми (Тунис, Марокко, Гана, Гвинея), однако в I960 г. наступил перелом. Франция, не выдерживавшая напряжения затянувшейся войны в Алжире, решила отказаться от своих гигантских владений - Западной и Экваториальной Африки. На их необъятных территориях возникло 11 независимых государств. В том же году Бельгия предоставила независимость Конго (Заиру). В этом государстве наглядно проявился целый комплекс сложностей, характерных для молодых африканских стран. Вспыхнули беспорядки, переросшие в гражданскую войну на племенной основе. Началась массовая расправа местного населения с европейцами, и в страну снова были введены бельгийские войска. После нескольких лет политического и экономического хаоса в стране на долгие годы (1965-1997) установилась военная диктатура маршала Мобуту. Трагедия Конго (Заира) не остановила процесса освобождения Африки. В марте 1962 г. Франции пришлось прекратить войну в Алжире и признать за ним право на независимость. В 1960 г. Англия предоставила независимость крупнейшей по населению стране континента - Нигерии. После свержения диктатуры тоталитарного типа в Португалии стали независимыми ее колонии - Мозамбик и Ангола (1975). Уходя из стран Африки, бывшие метрополии стремились в той или иной форме сохранить там свое влияние. За влияние в этих странах боролись и другие государства, прежде всего обе сверхдержавы. СССР предпринимал попытки поставить под свой контроль Египет и Ливию, Эфиопию и Сомали, Мозамбик и Анголу; кое-где на время удалось установить прокоммунистические режимы. В Анголе, например, была развязана длительная гражданская война, в которой участвовали крупные воинские соединения, переброшенные с Кубы, и инструкторы из СССР и ГДР. США же предпочитали экономические формы проникновения в Африку, которые в целом оказались более действенными. Особое положение сложилось на юге Африки, где в Южно-Африканской Республике (ЮАР) и Южной Родезии у власти стояло местное белое меньшинство, проводившее в отношении черных африканцев политику апартеида - открытой, законодательно закрепленной расовой дискриминации. В результате многолетней борьбы африканцев за свои права, а также нажима со стороны демократических держав Запада белые правители ЮАР и Южной Родезии вынуждены были отказаться от политики апартеида и пойти на проведение выборов при участии черного большинства. В результате в 1980 г. последнее пришло к власти в Южной Родезии (она стала именоваться Зимбабве), а в 1992 г. - в ЮАР. В ряде стран Африки после завоевания независимости довольно успешно осуществляется модернизация, в других - этот процесс осложняется сохранением местной племенной розни, порой приводящей к гражданским войнам. Наиболее ' развитой страной континента остается ЮАР, где экономика была модернизирована по западному образцу еще до второй мировой войны. (Этому способствовало наличие в стране уникальных месторождений ценных полезных ископаемых - золота, платины, алмазов, урана, марганца, хромитов и т. д., а также возможность использования сверхдешевого труда коренного населения.) Однако в целом страны Африки по уровню экономического развития значительно отстают от ведущих индустриальных держав. Африка - последний крупный регион мира, в котором к концу XX в. не решены задачи модернизации. В последние годы выявилась и другая проблема: в ряде африканских стран становятся все популярнее идеи афроцентризма, впервые сформулированные в США еще в конце XIX в. Афроцентризм проповедует превосходство черных африканцев (к ним причисляют и американских негров) над людьми с белой и желтой кожей и, по сути дела, является негритянским расизмом. Идеология афроцентризма уже не раз приводила к насилию над белыми в ряде стран Африки, а также в США. 4. Распад колониальной системы империализма после второй мировой войныНационально-освободительное движение в странах Юго-Восточной Азии, в Индии и Корее, где после второй мировой войны развернулась ожесточённая борьба с империалистическими захватчиками, носит в значительной мере иной характер, чем перед войной. Кризис колониальной системы империализма, развивавшийся в связи со вступлением капитализма в эпоху его общего кризиса, достиг со времени второй мировой войны, на новом этапе общего кризиса, чрезвычайной остроты. Вследствие разгрома Советским Союзом, при поддержке демократических сил мира, фашистского империалистического блока и сокрушения японского империализма резко, изменилось соотношение сил между лагерем демократии и лагерем империализма в пользу демократического лагеря. Престиж империалистических господ в глазах порабощенного колониального населения повсюду сильно упал. Одновременно военные тяготы, усиление эксплуатации и вся совокупность военных и послевоенных условий привели к дальнейшей пауперизации громадных масс крестьянства, к обнищанию рабочих и мелкой буржуазии, к совершенно невыносимым для миллионных масс условиям существования. Господство империализма является величайшим тормозом для экономического, политического и культурного развития колониальных и полуколониальных стран, страшным проклятием, висящим над порабощенными народами. Во многих странах колониального мира во время второй мировой войны и в послевоенные годы промышленность, транспорт, сельское хозяйство вследствие империалистического господства не только не развивались, но продукция их, снизившись во время войны или в послевоенные годы, была ещё и в 1949—1951 гг. ниже Довоенного уровня. Во многих странах производительные силы, под влиянием совокупности всех условий, созданных современными формами империалистического политического и экономического порабощения, не только не развивались во время войны и после неё, но там наблюдался экономический упадок и усилился гнёт империалистических монополий. В широком масштабе получили развитие тенденции, на которые указывал В. И. Ленин, характеризуя империализм. «....тенденция к застою и загниванию, — писал Ленин, — свойственная монополии, продолжает в свою очередь действовать, и в отдельных отраслях промышленности, в отдельных странах, на известные промежутки времени она берет верх»(1). В силу закона неравномерного развития при империализме отдельные отрасли промышленности (как, например, производство натурального каучука в ряде стран или производство продуктов кокосовой пальмы на Филиппинах) и некоторые отдельные колониальные и полуколониальные страны в силу специфических обстоятельств явились ареной постепенного послевоенного восстановления сельскохозяйственного и промышленного производства или — даже ещё во время войны — ареной некоторого развития экономики главным образом военного производства, роста численности рабочего класса и т. д. Но и в тех колониальных и полуколониальных странах, где имело место известное развитие экономики, на новом этапе общего кризиса капитализма создались более, чем когда-либо, нетерпимые условия существования для широких народных масс, толкающие их на поиски революционного выхода. Выход этот становится для них всё более ясным, — они могут найти его только идя по пути свержения империалистического господства. Победоносная борьба трудящихся Советского Союза против германского фашизма и японского империализма, крушение фашистских планов мирового господства, возникновение в Европе стран народной демократии и быстрый расцвет этих стран, успешная борьба китайского народа против американского империализма и феодально-компрадорской реакции и успешное строительство в народно-демократической Северной Корее — всё это воодушевляло народные массы колониальных и зависимых стран Азии и умножало их энергию в борьбе за освобождение. Угнетённые народы Азии, начав победоносную борьбу против империализма, превратились после второй мировой войны в один из важнейших факторов исторического развития и прогресса. В. И. Ленин в своё время указал на тесную связь политического развития колониального мира с положением в господствующих капиталистических странах; он указал на громадное влияние состояния колониальных стран на всё человечество. Он отметил значение «Тех сотен миллионов человечества, которые составляют большую часть населения земли и которые своей исторической бездеятельностью и своим историческим сном обусловливали до сих пор застой и гниение во многих передовых государствах Европы»(2). Товарищ Сталин развил это положение ленинского учения, конкретизировал его и показал, что в условиях общего кризиса капитализма одним из весьма важных элементов развития революционного движения, одним из законов этого движения является воздействие на общественное развитие империалистических держав революционных процессов, развивающихся в колониальном тылу империализма. Ещё в 1925 г. товарищ Сталин пояснил: «Колониальные страны являются основным тылом империализма. Революционизирование этого тыла не может не подорвать империализма не только в том смысле, что империализм будет оставлен без тыла, но и в том смысле, что революционизирование Востока должно дать решающий толчок к обострению революционного кризиса на Западе. Атакованный с двух сторон — и с тыла и с фронта, — империализм должен будет признать себя обречённым на гибель» (3). Если первая мировая война уже втянула народы колониальных и полуколониальных стран в мировую историю, то в результате скачкообразного обострения и углубления кризиса империалистического господства во время и после второй мировой войны роль этих народов в борьбе за прогресс человечества неизмеримо усилилась. В революционном движении в колониях приняли участие самые широкие слои угнетённых народов, и это движение проявило огромную решимость и упорство. Пробуждённые к политической жизни грандиозными событиями второй мировой войны и главным образом великими победами страны социализма, отсталые слои колониальных и полуколониальных рабочих, крестьян, мелкой буржуазии и даже часть национальной буржуазии втянулись в освободительное движение. Затем уже сама революционная борьба поднимала всё новые пласты народных масс, перебрасывалась из одной страны в другую, зажигаясь ярким пламенем освободительных народных войн. Серьёзное ослабление старых империалистических колониальных держав — Англии, Франции, Голландии, Бельгии — в результате второй мировой войны и поражение колониальных держав — Японии и Италии — способствовали развитию народного революционного движения. Империалисты этих стран потерпели большой материальный и моральный ущерб. Прогрессивные течения расширились и укрепились и среди населения самих метрополий. Передовые элементы французского, голландского и английского народов, возглавляемые компартиями, выступили против империалистической политики, затрудняя её проведение. Что особенно важно — в огромной степени возросла мощь решающей силы демократического лагеря — Советского Союза. Революционное движение в колониях благодаря этому не могло быть подавлено в самом начале, как это обычно имело место ранее. Это движение получило возможность окрепнуть и расшириться. Бесспорно, движение народов колониальных и полуколониальных стран за своё освобождение от империалистического гнёта и за национальную независимость развернулось после второй мировой войны с такой силой и такими бурными темпами, каких капиталистический мир ещё не знал до сих пор. Наступил новый этап кризиса колониальной системы, характеризующийся быстрым распадом этой системы угнетения и порабощения. Активная борьба угнетённых народов за своё освобождение, перерастающая в справедливую, освободительную войну против империалистических угнетателей, — одно из важнейших политических явлений в капиталистическом мире, характерное для второго этапа общего кризиса капиталистической системы. Огромное значение этой борьбы очевидно, поскольку национально-колониальный вопрос тесно связан со всей борьбой трудящихся за освобождение от гнёта капитала. Резкое усиление освободительной борьбы в колониях и зависимых странах и успехи народов в этой борьбе являются одним из важнейших звеньев общего кризиса капитализма и со своей стороны приводят к обострению этого кризиса. 5. Смерть Сталина 5 марта 1953 года способствовала началу внутри партии КПСС борьбы за власть. Эта борьба продолжилась вплоть до 1958 года. Борьба за власть после Сталина на начальном этапе велась между Меленковым и Берией. Оба они высказывались за то, что функции власти должны быть переданы из рук КПСС государству. Борьба за власть после Сталина между двумя этими людьми велась всего до июня 1953 года, но именно на этот непродолжительный исторический отрезок пришлась первая волна критики культа личности Сталина. Для членов КПСС приход к власти Берии либо Маленкова означало ослаблении роли партии в управлении страной, поскольку этот пункт активно продвигался, как Берией так и Маленковым. Именно по этой причине Хрущев, который на тот момент возглавлял ЦК КПСС стал искать пути, отстранения от власти, прежде всего, Берии, который виделся ему наиболее опасным противником. Члены ЦК КПСС поддержали Хрущева в этом решении. В результате 26 июня Берия был арестован. Произошло это на очередном заседании совета Министров. Вскоре Берия был объявлен врагом народа и противником коммунистической партии. Последовало неминуемое наказание – расстрел. Борьба за власть после Сталина продолжилась на втором этап (лето 1953 – февраль 1955). Хрущев, который убрал со своего пути Берию, стал теперь главным политическим соперником Маленкова. В сентябре 1953 года съезд ЦК КПСС утвердил Хрущева в должности генерального секретаря партии. Проблема заключалась в том, что Хрущев не занимал никаких государственных должностей. На этом тапе борьбы за власть Хрущев обеспечивал себе поддержку большинства в партии. В результате позиции Хрущева в стране стали заметно крепче, в то время, как Маленков позиции сдал. Во многом это было связано с событиями декабря 1954 года. В это время Хрущев устроил процесс против руководителей МГБ, которые обвинялись в подделывании документов по «ленинградскому делу». Маленков был сильно скомпрометирован в результате этого процесса. В результате этого процесса Булганин сместил Маленкова с поста, который тот занимал (глава правительства). Третий этап, на котором велась борьба за власть после Сталина,начался в феврале 1955 года и продолжился до марта 1958 года. На этом этапе произошло объединение Маленкова с Молотовым и Кагановичем. Объединенная «оппозиция» решила воспользоваться тем, что у них было большинство в партии. На очередном съезде, который состоялся летом 1957 года, был ликвидирован пост первого секретаря партии. Хрущев был назначен министром Сельского хозяйства. В результате Хрущев потребовал созыва Пленума ЦК КПСС, поскольку согласна устава партии только этот орган мог принимать такие решения. Хрущев, пользуясь тем, что он являлся секретарем партии, лично подобрал состав Пленума. Там оказалось подавляющее большинство людей, которые поддерживали Хрущева. В результате Молотов, Каганович и Маленков были отправлены в отставку. Такое решение принял Пленум ЦК, аргументируя это тем, что все трое вели антипартийную деятельность. Борьба за власть после Сталина фактически была выиграна Хрущевым. Секретарь партии понимал, насколько важным постом является в государстве пост председателя совета министров. Хрущев сделал все, чтобы занять этот пост, поскольку Булганин, который занимал эту должность, в 1957 году открыто поддержал Маленкова. В марте 1958 года в СССР началось формирование нового правительства. В результате чего Хрущев добился своего назначения на должность председателя совета министров. При этом им была сохранена и должность первого секретаря ЦК КПСС. Фактически это означало победу Хрущева. Борьба за власть после Сталина была окончена. Источники и дополнительный материал по теме: "Они окружали Сталина" - Медведев Р.А. Москва, 1990 "Убийство Сталина и Берия" - Мухин Ю.Г. Москва, 2003 "Советский Союз: история власти 1945-1991" - Пихоя Р.Г. Москва, 2000 Таблица и схема показывают четыре альтернативы развития страны после смерти Сталина это: "Альтернатива" Л.П. Берия, Курс Н.С. Хрущева, курс Г.М. Маленкова и линия В.М. Молотова - Л.М. Кагановича. Схема предназначена для студентов всех специальностей и всех форм обучения.

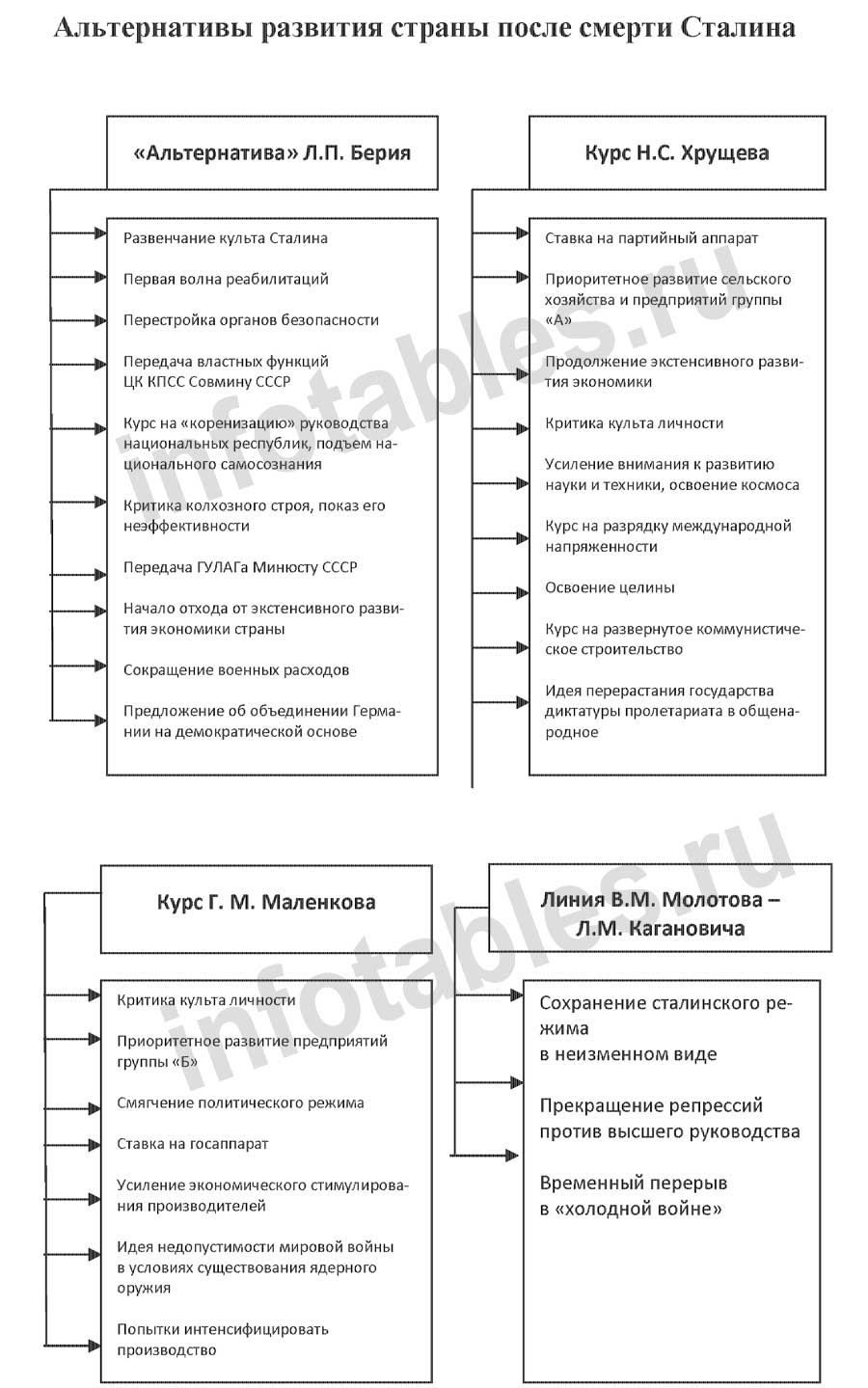

1.Ответ: Изменений к лучшему не произошло потому, что социалистический строй - путь в пропасть. Во время правления Никиты Сергеевича Хрущёва страна действительно зашла в жуткий тупик. " ...Сверхдержава первой проложила дорогу в космос, но никак не могла обеспечить свои школы теплыми сортирами, а родильные дома — горячей водой... Сверхдержава держала своих кормильцев в колхозах, не давая им внутренних паспортов, чтобы не разбежались, и вела упорную борьбу за свободу угнетенных народов Азии и Африки. Сверхдержава не платила своим мужикам денег, а если потом и стала платить, то на эти деньги ничего невозможно было купить. И эта же сверхдержава каждый год вывозила сотни тонн золота в Америку в обмен на зерно: пусть американский фермер будет богат и счастлив, пусть купит себе дом, автомобиль и трактор. Сверхдержава вела смертельную борьбу против капитализма, заявив на весь мир устами своего вождя: мы вас похороним! Но если сверхдержава похоронит проклятых капиталистов, то кто же ее будет кормить..." "Кузькина мать" Виктор Суворов Никита Хрущёв совершил немало серьёзнейших ошибок. Фактически было загублено сельское хозяйство (например, целинные земли в Казахстане, насильственное внедрение посевов кукурузы). Именно при Хрущёве стали покупать хлеб на Западе (в основном в США и Канаде). Резко усилилась холодная война со странами Запада, и едва не переросла в третью мировую войну (Берлинский кризис и Карибский кризис). В СССР в это время усилились народные волнения, выступления против власти. Которые подавлялись силой оружия. Об этом пишет знаменитый русский историк Виктор Суворов: "...в Советском Союзе кипела народная ярость. Просто страна у нас огромная, все средства информации под контролем Кремля, — если в одном месте полыхнет, в других об этом не знают. В 1956 году разразилось восстание в Новороссийске... В том же году — Оренбург. В октябре 1956 года, когда советские танки давили Будапешт, восстал советский город Славянск. 11 июня 1957 года — бунт в Подольске. 1–4 августа 1959 года — восстание в Темиртау.... 15–16 января 1961 года восстал Краснодар.... Не успели потушить в Краснодаре, полыхнуло в Кировабаде. 25 июня 1961 года взбунтовался Бийск... 30 июня 1961 года восстал город Муром...." "Кузькина мать. Хроника великого десятилетия ". 2. Ответ: С самого начала существования НАТО западные руководители отрицали его роль как военного противника СССР и заявляли о сугубо «миролюбивых» целях Североатлантического блока. Поэтому Советский Союз предпринял некоторые дипломатические шаги для проверки этого утверждения. Так, 31 марта 1954 г. правительство СССР направило США, Англии и Франции ноту, в которой предложило рассмотреть вопрос об участии Советского Союза в НАТО. Ответ Москве был предельно четким: "…Нет необходимости подчеркивать абсолютно нереалистичный характер такого предложения. Оно противоречит самим принципам, на которых строится система обороны и безопасности западных государств…". Из этого ответа ясно, что вхождение СССР в НАТО ставило под сомнение целесообразность существования данной организации. Это было ярчайшим подтверждением того, что НАТО являлась главным военным инструментом Запада в организации противодействия СССР. 3. Ответ: Потому что высокие технологии применялись лишь в военной области(обычно). СССР имел задачи глобального масштаба - плавно перевести весь мир на рельсы социализма, одновременно противостоя штатам. Всё это требовало затрат совершенно невероятного объёма, поэтому на развитие мирных отраслей выделялось лишь то, что осталось. Но опять же, всё это весьма относительно, так как в советское время советская экономика была гораздо мощнее современной российской, хотя сейчас мы не тратим таких огромных денег на армию как раньше(хотя тратим много). |