Диплом1 Принципы организации электроснабжения телекоммуникационн. Принципы организации электроснабжения телекоммуникационных устройств и сетей

Скачать 302.07 Kb. Скачать 302.07 Kb.

|

|

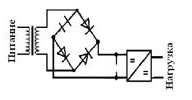

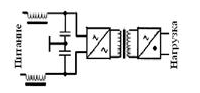

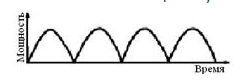

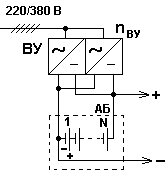

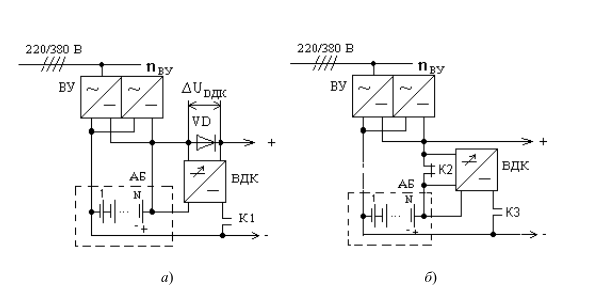

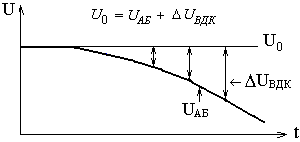

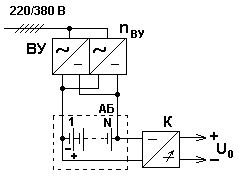

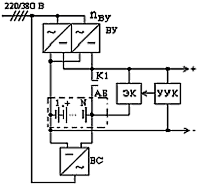

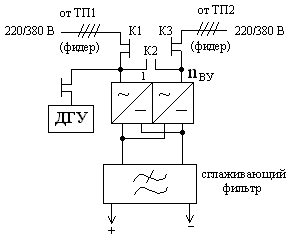

Тема: «Принципы организации электроснабжения телекоммуникационных устройств и сетей» Оглавление Введение 1. Теоретические основы электроснабжения телекоммуникационных устройств и сетей. 1.1. Основные понятия и определения электроснабжения телекоммуникационных устройств и сетей. 1.2. Особенности электропитания предприятий связи и организацию систем бесперебойного электроснабжения телекоммуникационных устройств и сетей. 1.3. Классификация установок электропитания и технические требования к их оборудованию телекоммуникационных устройств и сетей. 2. Принципы организации электроснабжения телекоммуникационных устройств и сетей 2.1. Источники внешнего электроснабжения телекоммуникационных устройств и сетей. 2.2. Электроустановка телекоммуникационных устройств и сетей 2.3. Коммутационная, защитная и контрольно-измерительная аппаратура телекоммуникационных устройств и сетей. 3. Организации электроснабжения телекоммуникационных устройств и сетей г.Худжанда. 3.1. Электропитание аппаратуры телекоммуникационных устройств и сетей города Худжанда. 3.2. Система контроля и управления оборудованием электроустановок телекоммуникационных устройств и сетей г. Худжанда 3.3. Надежность устройств и систем электропитания телекоммуника-ционных устройств и сетей г. Худжанда. Заключение Литература Введение Роль телекоммуникационных систем в современном мире все возрастает, возрастает и объем передаваемой информации. Отрасль телекоммуникаций переживает бурный рост и рождение новых видов связи. Всего лишь за последние два десятилетия в ней появились такие направления, как интернет, сотовая связь, мобильные спутниковые телефония и телевидение. В процессе развития перечисленных направлений отрасли уже несколько раз сменились поколения стандартов. Так, стандарт сотовой телефонии GSM, разработка первой фазы которого относится к 1982 г., сейчас уже находится в стадии замены фазы 3,5 на стандарт четвертого поколения (G4). Большинство Например, использование обычной телефонной линии в стандарте ADSL позволяет использовать ее не только для передачи телефонного сигнала, но также и для подключения к сети Интернет и передачи телевизионных каналов. Возрастает и количество ответственных линий связи, перерывы в работе которых недопустимы. Традиционно было необходимо обеспечить бесперебойное функционирование линий связи государственных структур и ведомств, каналов оповещения о чрезвычайных ситуациях. Теперь к этим линиям добавились линии связи, принадлежащие банкам, обслуживающие электронные платежные системы и т.п. видов связи переходит на цифровые стандарты передачи информации, позволяющие повысить пропускную способность традиционных каналов. Одним из факторов обеспечения работоспособности телекоммуникационного оборудования является обеспечение его бесперебойным снабжением электрической энергией. Отсутствие энергоснабжения или выход параметров электрической энергии за допустимые пределы может вызвать перерыв в работе линий связи или даже выход оборудования из строя. Приборы, устройства и системы телекоммуникаций потребляют электрическую энергию переменного и постоянного тока в широком диапазоне мощностей и напряжений. Диапазон потребляемой мощности лежит от единиц ватт (для устройств цифровых беспроводных стандартов Bluetooth или DECT) до десятков киловатт (для мощных передатчиков или предприятий связи), потребляемое напряжение лежит в пределах от одного вольта до сотен вольт и киловольт. Электроснабжение предприятий связи требует разветвленной электросети и многократных преобразований электроэнергии. Для электроснабжения предприятий связи применяют как первичные, так и вторичные источники электрической энергии. Первичные источники электрической энергии преобразовывают механическую и тепловую энергию, а также энергию химического взаимодействия в электрическую. Вторичные источники изменяют параметры электрической энергии, такие как напряжение или частота, изменяют род напряжения, т.е. преобразовывают напряжение из постоянного в переменное. Перевод устройств телекоммуникаций на полупроводниковые микросхемы, приведший к миниатюризации устройств, вызвал необходимость создавать вторичные источники электропитания с малыми выходными напряжениями и большими выходными токами. В этих условиях при создании источников вторичного электропитания на первый план выходят вопросы уменьшения габаритных размеров и повышения коэффициента полезного действия источника вторичного электропитания. Развитие импульсных источников вторичного питания и повсеместная замена низкочастотных источников вторичного электропитания высокочастотными устройствами на основе импульсных преобразователей напряжения остро ставит вопросы снижения эмиссии электромагнитных помех от источника вторичного электропитания в питающую сеть и окружающую среду. На рынке электронного оборудования заметны тенденция узкой специализации производителей оборудования и стремление производителей выпускать готовые функциональные блоки. Благодаря такому подходу во многом упростился процесс разработки. Так, в большинстве случаев отпала необходимость разрабатывать источник питания для нового устройства, номенклатура выпускаемых стандартных источников питания перекрывает большинство потребностей инженеров. Вместе с тем для грамотного выбора источника питания инженер должен хорошо ориентироваться в параметрах готовых вторичных источников электропитания, знать особенности их эксплуатации и иметь представление о принципах их работы. Вопросами выработки и преобразования электрической энергии занимается несколько областей науки: электротехника, силовая и преобразовательная электроника, теория электрических машин, теория химических источников электрической энергии. 1. Теоретические основы электроснабжения телекоммуникационных устройств и сетей. 1.1. Основные понятия и определения электроснабжения телекоммуникационных устройств и сетей. Система электроснабжения (СЭП) – это комплекс сооружений на территории предприятия связи и в производственных помещениях, обеспечивающий функционирование предприятия связи как в нормальных, так и в аварийных режимах его работы. При проектировании СЭП необходимо учитывать следующие требования: СЭП должна быть надёжной и обеспечивать бесперебойное (или гарантированное) электропитание основного оборудования аппаратуры электросвязи, а также необходимые хозяйственные нужды. Под гарантированным электропитанием понимается электропитание, при котором допускается кратковременное ухудшение показателей качества электроэнергии, просадки и исчезновения напряжения на входных выводах цепей питания аппаратуры. Длительность провала напряжения или его исчезновение может лежать в пределах от 0,01 до 30 с. Электропитание аппаратуры без ухудшения показателей качества электроэнергии, исчезновения и просадок напряжения на входных выводах цепей питания аппаратуры называется бесперебойным электропитанием. Системой электроснабжения (СЭ) называется совокупность электроустановок, предназначенных для обеспечения потребителей электрической энергией. Электроустановкой называется совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), предназначенных для производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в другой вид энергии. Потребителем электрической энергии называется электроприемник или группа электроприемников, объединенных технологическим процессом и размещающихся на определенной территории. Приемником электрической энергии (электроприемником) называется аппарат, агрегат, механизм, предназначенный для преобразования электрической энергии в другой вид энергии. Потребители электрической энергии разделяются на 3 группы: А, В и С (в порядке снижения требований к надежности). Электроснабжение осуществляется для каждой группы от специально предназначенной для этого электроустановки. Телекоммуникационные устройства и сети относятся к группе А. Потребители группы А имеют важную особенность — в отличие от других электроприемников их электроснабжение должно осуществляться без кратковременного перерыва питания на время включения резервного источника. Поэтому электроприемники группы А получают питание от системы бесперебойного электроснабжения — СБЭ. Системой бесперебойного электроснабжения называется электроустановка, осуществляющая электроснабжение нагрузки в случаях отключения основных источников внешнего электроснабжения за счет энергии, накопленной в аккумуляторах источников бесперебойного питания на время до восстановления внешнего электроснабжения или включения резервных (аварийных) источников системы гарантированного электроснабжения. СБЭ обладает следующими функциональными возможностями: · обеспечивает электроснабжение «без разрыва синусоиды»; · имеет время автономной работы, необходимое для корректного завершения процессов в информационных и телекоммуникационных системах без потери информации и повреждения оборудования; · осуществляет электроснабжение с требуемыми показателями качества электроэнергии; · обеспечивает электромагнитную совместимость оборудования. Обеспечение надежности электроснабжения группы А, должно осуществляться от трех независимых, взаимно резервирующих источников питания, причем должны быть приняты дополнительные меры, препятствующие кратковременному перерыву электроснабжения во время переключения на резервный источник питания. При выборе независимых взаимно резервирующих источников питания, являющихся объектами энергосистемы, следует учитывать вероятность одновременного зависимого кратковременного снижения или полного исчезновения напряжения на время действия релейной защиты и автоматики при повреждениях в электрической части энергосистемы, а также одновременного длительного исчезновения напряжения на этих источниках питания при тяжелых системных авариях. В самой группе А электроприемники не однородны по характеру электропотребления. С точки зрения схемотехники вторичных источников питания (блоков питания) ряд электроприемников группы А имеют существенные особенности. Часть электроприемников оборудована блоками питания, выполненными по схеме без преобразования частоты «трансформатор – выпрямитель – сглаживающий фильтр – стабилизатор» (рис. 1.1.). Эта схема характерна отсутствием преобразования энергии на первичной стороне трансформатора. Другая часть имеет так называемые импульсные блоки питания, в которых для снижения массогабаритных показателей применяется преобразование частоты на стороне первичного напряжения трансформатора (рис.1.2.), что определяет характер потребляемого нагрузкой тока.  Рис.1.1. Схема блока питания без преобразования частоты.  Рис.1.2. Схема импульсного блока питания. Основную часть электроприемников группы А составляют средства информатизации и телекоммуникаций, оборудованные именно импульсными блоками питания. На рис.1.3. показана диаграмма тока и мощности типичного импульсного блока питания.  Рис. 1.3. Диаграмма электропотребления импульсного блока питания Из диаграммы видно, что энергия потребляется импульсами через каждые 10 мс (2 раза за период промышленной частоты переменного тока 50 Гц). Существуют промежутки времени между импульсами, когда электроэнергия не потребляется из сети, а электронное устройство (компьютер, маршрутизатор и т.п.) получает энергию от конденсаторов в составе блока питания. За счет этой запасенной энергии блок питания может обеспечивать работоспособность оборудования или аппаратуры даже во время кратковременного прерывания электроснабжения на время до 50 мс. Отсюда следует, что требование к обеспечению электроснабжения «без разрыва синусоиды» носит в определенной степени условный характер и относится к времени переключения на резервное питание, которое не должно быть более 50 мс. Существуют технические средства телекоммуникационных сетей, которые оборудованы блоками питания без преобразования частоты, в том числе маломощными, на несколько ватт, которые потребляют энергию не импульсами (рис.1. 4).  Рис. 1.4. Диаграмма потребления мощности блоками питания без преобразования частоты. Для таких устройств требование к питанию «без разрыва синусоиды» более актуально, так как конденсатор, находящийся в составе блока питания, несет функцию сглаживающего фильтра, а не накопителя энергии, как у импульсных блоков. Поскольку работоспособность информационных и ТК-систем определяется по совокупности работоспособности всех устройств, то требование к питанию «без разрыва синусоиды» становится актуальным при организации электроснабжения всего комплекса технических средств информационных и ТК-систем с различными блоками питания. 1.2. Особенности электропитания предприятий связи и организация систем бесперебойного электроснабжения телекоммуникационных устройств и сетей. Для обеспечения гарантированного питания переменным током следует применять автоматизированные дизель-генераторные установки (ДГУ) с агрегатами, автоматизированными по третьей степени с временным интервалом принятия нагрузки до 30 с; автопускаемые инверторы с интервалом принятия нагрузки до 1 с; электромагнитные коммутационные устройства автоматического включения резерва (АВР) с временем срабатывания от 0,6 до 4 с в зависимости от количества ступеней АВР; тиристорные устройства для автоматического включения резерва со временем срабатывания, не превышающим допустимого перерыва питания устанавливаемой аппаратуры. Для обеспечения бесперебойного питания в цепи постоянного тока следует применять аккумуляторные батареи (АБ), а в цепи переменного тока – агрегаты бесперебойного питания (инверторы) с опорными АБ. В качестве резервного источника постоянного тока рекомендуется использовать АБ с закрытыми негерметичными или герметичными аккумуляторами. Сеть аварийного освещения должна получать электропитание от одной из АБ, ёмкость которой должна обеспечивать возможность работы аварийного освещения в течение расчётного времени разряда. СЭП должна быть технологичной при монтаже и экономичной при эксплуатации. Проектирование линий электропередач и токораспределительных сетей (ТРС) рекомендуется осуществлять с учётом полного развития предприятия, сооружения, а количество трансформаторов и трансформаторных подстанций – с учётом возможности и целесообразности поэтапного наращивания мощности. Выбор архитектуры системы электропитания и оборудования должен обосновываться технико-экономическими показателями путём сравнения различных вариантов её построения. При этом необходимо учитывать требования безопасности обслуживания применением надёжных схем, внедрением новой техники и ресурсосберегающих технологий. При расчёте токораспределительной сети постоянного тока и разработке её конструкции необходимо обеспечивать минимальный расход проводникового материала. Как правило, применяются алюминиевые шины, кабели и провода с алюминиевыми жилами. Применение кабелей и проводов с медными жилами допускается только при наличии соответствующих требований, приведённых в технических условиях на оборудование или в техническом задании на проектирование, либо в действующих нормативных документах. Потери напряжения в ТРС на участке от выводов СЭП до стоек аппаратуры связи, включая потери в устройствах защиты и коммутации не должны превышать 4% от номинального значения выходного напряжения электропитающей установки (ЭПУ). Преобразовательные устройства должны комплектоваться по блочному принципу, что позволит наращивать мощности в перспективе и во время эксплуатации, без замены основного оборудования. Электроснабжение СЭП осуществляется от электрической сети общего назначения и резервных источников электроэнергии трёхфазного или однофазного переменного тока с частотой 50 Гц с номинальным напряжением 220/380 В, при этом выходное напряжение установок может быть 24 В, 48 В или 60 В постоянного тока. Система электропитания должна предусматривать постоянный местный и дистанционный технический контроль (мониторинг) и управление режимами работы СЭП. Все неисправности и аварийные состояния должны фиксироваться в хронологическом порядке, диагностироваться и передаваться сервисной службе пользователя. Для выполнения этих функций в современных системах электропитания предусмотрена Система мониторинга и управления (СМ и У), которая осуществляет контроль состояния всех узлов, сигнализирует о неисправностях и состоянии СЭП и осуществляет передачу всей информации в сервисный центр для управления с персонального компьютера через модем телефонной связи. СМ и У должна обеспечивать функционирование СЭП с АБ в следующих режимах: заряд батареи; буферный режим работы батареи; режим непрерывного подзаряда; разряд батареи. Кроме того, СМ и У должна обеспечивать: 1) параллельное включение одноименного оборудования с целью его резервирования; 2) распределение нагрузки между параллельно работающими блоками и селективное отключение неисправного оборудования; 3) защиту от токовых перегрузок, длительных и кратковременных перенапряжений во входных цепях и цепях входящих в состав оборудования СЭ. Защита должна осуществляться селективно с помощью: а) автоматических выключателей и предохранителей; б) обеспечивать переключение на резервный источник переменного; в) напряжения, подключение резервной цепи питания аппаратуры от АБ; г) обеспечить срабатывание защитных устройств АБ от перезаряда или «глубокого» разряда; д) обеспечивать включение вентиляции при заряде АБ; е) обеспечивать автоматический контроль электрических параметров АБ. Блочный принцип построения преобразовательных устройств позволяет обеспечивать равномерное распределение нагрузки при её изменении и осуществлять селективное отключение неисправного оборудования в аварийных ситуациях. СЭП должна быть надёжной. Под надёжностью работы СЭП понимается свойство системы сохранять в установленных пределах значения параметров электрической энергии, характеризующих возможность системы обеспечивать электропитание аппаратуры связи в заданных условиях применения и технического обслуживания. Для повышения надёжности СЭП используется резервирование оборудования, устройства защиты от перегрузок по току, от «бросковых» напряжений и т.д. Блочный принцип исполнения преобразовательных устройств позволяет осуществлять селективное отключение неисправного оборудования в аварийных режимах. СЭП должна быть эффективной с точки зрения преобразования электрической энергии. С этой целью преобразовательные устройства строятся по схемам с бестрансформаторным входом, с двойным преобразованием электрической энергии, с импульсным способом регулирования напряжения и звеном коррекции коэффициента мощности. Для коммутации транзисторных ключей используются принципы «мягкой коммутации». Качество электроэнергии на выходных выводах СЭП должно соответствовать установленным нормам качества электроэнергии на входах цепей питания аппаратуры связи, а именно: 1) установившееся отклонение напряжения на выходных выводах ЭПУ постоянного тока для подключения цепей питания аппаратуры связи должно быть не более +4/–3,6 В для номинального напряжения 24 В, не более +9/–7,5 В для номинального напряжения 48 В и не более ±12 В для номинального напряжения 60 В; 2) уровень напряжения гармонической составляющей должен быть не более 50 мВ в диапазоне частот до 300 Гц включительно, не более 7 мВ на частотах выше 300 Гц до 150 кГц; 3) пульсации напряжения по действующему значению суммы гармонических составляющих в диапазоне частот от 25 Гц до 150 кГц не более 50 мВ; 4) пульсации напряжения по псофометрическому значению не более 2 мВ. Для обслуживания АБ установившееся отклонение напряжения на выходных выводах выпрямительного устройства должно быть не более 1% от требуемого значения. СЭП должна выполняться в соответствие с требованиями безопасности на электроустановки зданий. Получение бесперебойного энергоснабжения на стороне постоянного тока может быть обеспечено различными способами. На предприятиях связи используются пять модификаций системы: буферная система электропитания, буферная система электропитания с вольтодобавочным конвертором, буферная система с конвертором, система с отделённой от нагрузки АБ, безаккумуляторная система. Они представлены на рис. 1.5 – 1.9. Буферная система электропитания. В нормальном режиме работы СЭП на аппаратуру подается стабилизированное напряжение от ВУ, параллельно выходу которых подключена АБ, содержащаяся в режиме постоянного подзаряда. При таком включении используются как фильтрующие свойства батареи, обладающей малым внутренним сопротивлением, так и её стабилизирующие свойства, особенно проявляющиеся при импульсном характере нагрузки. Таким образом, преимуществом буферных систем электропитания является использование сглаживающих и стабилизирующих свойств АБ, что улучшает качество электропитания аппаратуры. Недостатком данной системы является снижение срока службы закрытых (герметичных и негерметичных) аккумуляторов при импульсных воздействиях со стороны нагрузки во время работы ВУ. При перерывах в электроснабжении оборудования связи переменным током, а также при отключении ВУ вследствие появления неисправности, т.е. в аварийном режиме, питание аппаратуры принимает на себя АБ. В процессе разряда батареи происходит снижение уровня напряжения питания, поэтому в данной СЭП по мере необходимости устанавливают дополнительные стабилизирующие устройства (рис. 1.5).  Рис. 1.5. Буферная система электропитания  Рис. 1.6. Буферная система электропитания с ВДК Буферная система электропитания с вольтодобавочным конвертором. При применении ВДК с плавным регулированием выходом напряжения на шинах питания аппаратуры связи можно поддерживать стабильным. Существует два способа подключения ВДК. Вход ВДК подключается параллельно АБ, а выход – в разрез между батареей и нагрузкой (рис. 1.6, а), либо между батареей и выпрямительным устройством (рис. 1.6, б).  Рис. 1.7. Изменение напряжения ВДК от времени  Рис. 1.8. Буферная система электропитания с конвертором  Рис. 1.9. Система электропитания с отделённой от нагрузки АБ  Рис. 1.10. Безаккумуляторная система электропитания Безаккумуляторная система электропитания (рис. 1.10) требует наличия не менее трёх независимых источников энергии, один из которых резервная электростанция . |