Прокурорский надзор

Скачать 2.07 Mb. Скачать 2.07 Mb.

|

|

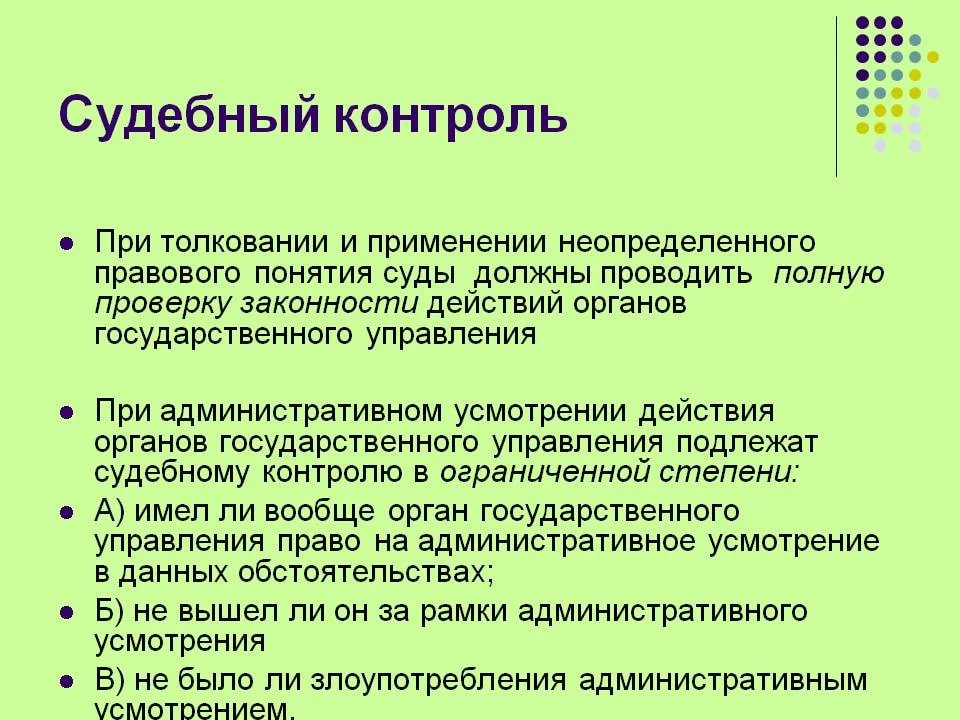

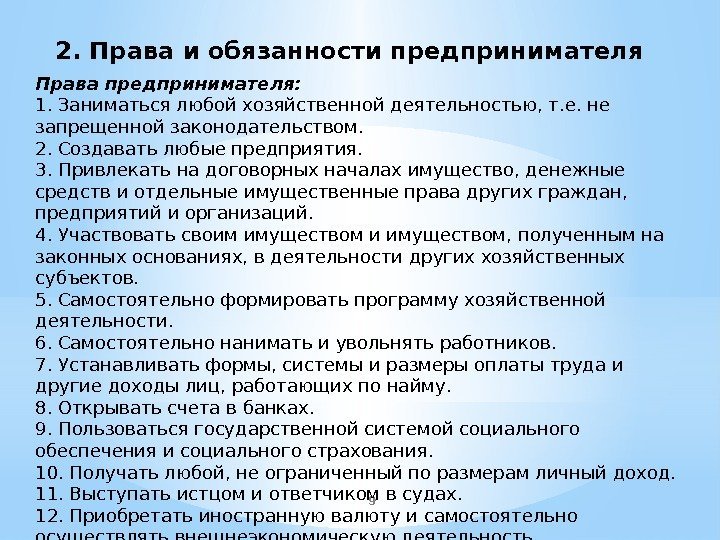

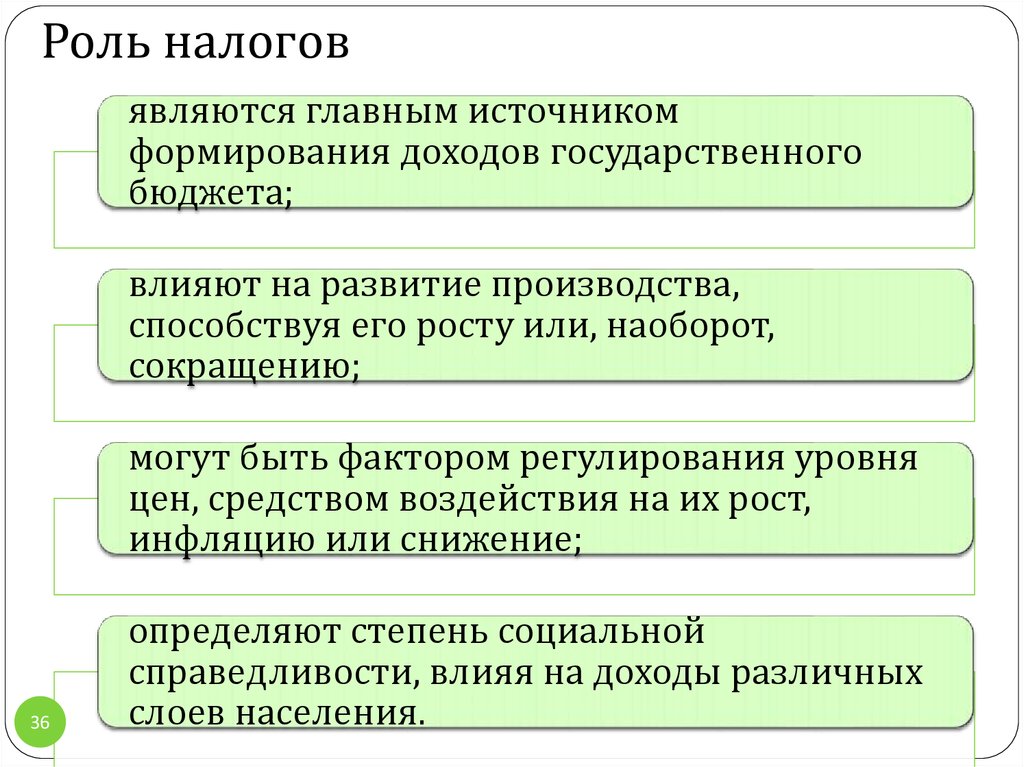

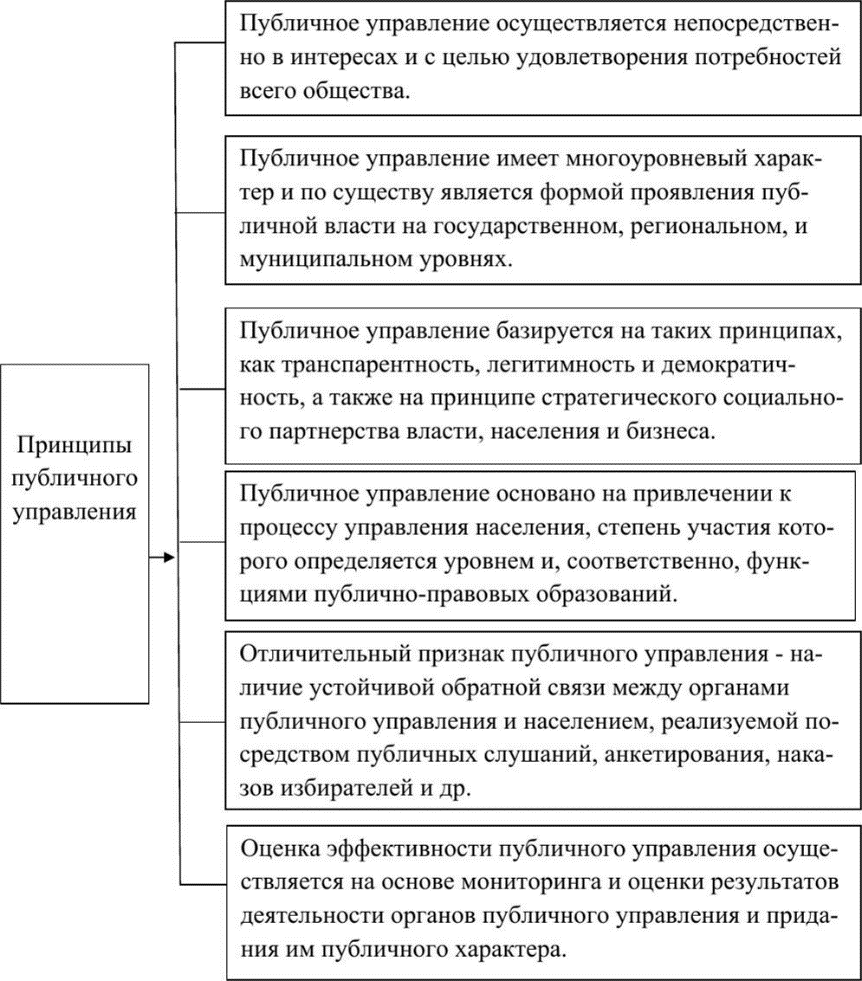

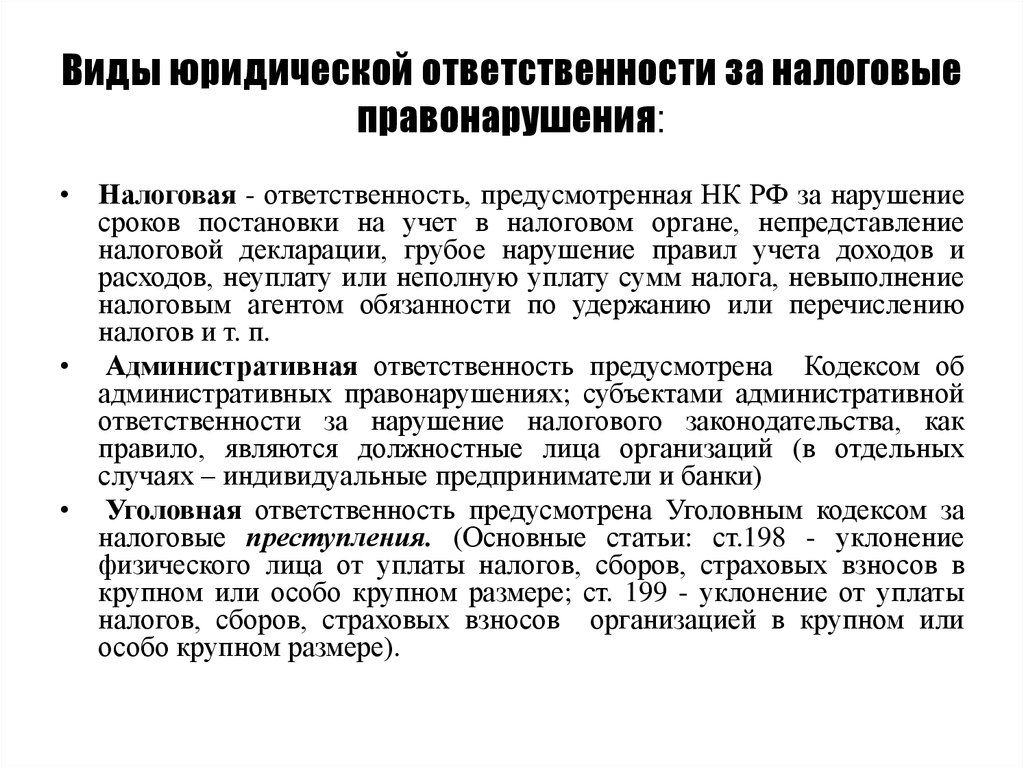

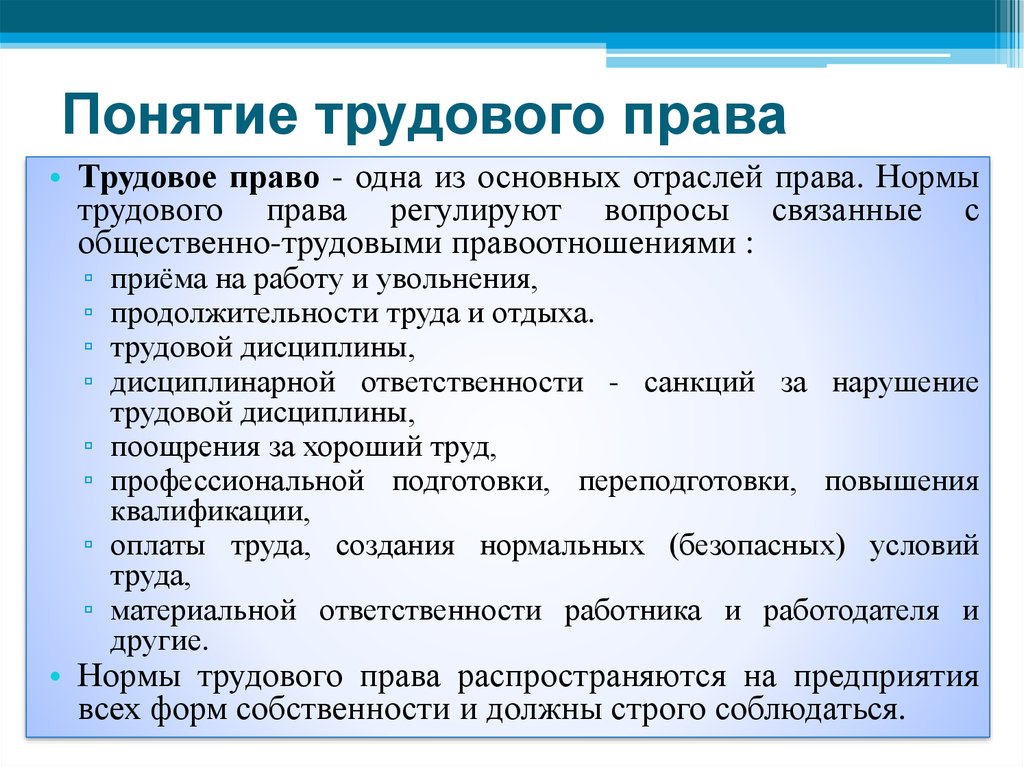

ЗНАТЬ 1.Способы защиты прав и законных интересов граждан и организаций от незаконных актов, действий, бездействия должных лиц и органов публичной администрации Одно из центральных мест в контрольно-надзорной деятельности органов государственной власти занимает прокурорский надзор. Прокурорский надзор — специальная деятельность органов прокуратуры, осуществляемая от имени РФ и состоящая в контроле за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, действующих на ее территории. Таким образом, прокуратура в отличие от других контрольно-надзорных органов осуществляет высший надзор за всеми сферами деятельности, в том числе за самими контрольно-надзорными органами. Основными направлениями прокурорского надзора являются: - надзор за исполнением закона органами государственной власти и их должностными лицами; - надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина федеральными министерствами, службами и иными федеральными органами исполнительной власти, представительными (законодательными) и исполнительными органами субъектов РФ, органами местного самоуправления, органами военного управления, органами контроля, их должностными лицами, а также органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций; - надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, органами дознания и предварительного следствия; - надзор за исполнением законов администрациями органов и учреждений исполнения наказания и назначаемых судом мер принудительного характера администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу; - надзор за исполнением законов судебными приставами; - уголовное преследование обвиняемых. Рассмотрим указанные виды надзора и полномочия органов прокуратуры, которые они могут осуществлять для указанной защиты прав и законных интересов. https://studme.org/33096/pravo/prokurorskiy_nadzor_znachenie_zaschity_prav_zakonnyh_interesov_grazhdan_organizatsiy_nezakonnyh ссылка на весь материал 2. Основания для обжалования и оспаривания незаконности акта, действия (бездействия) должностного лица. По формальным основаниям можно оспорить акт или действие, если акт издан, а действие совершено, например, ненадлежащим субъектом. Например, милиционер проводит проверку пожарной безопасности и применяет меры принуждения, вымогая взятку, хотя не имеет на это полномочий, либо проверку проводит служащий в целом уполномоченного на эти проверки пожарного ведомства, но не инспектор пожарной охраны или надзора, имеющий право на проверку, а лицо, не наделенное такими полномочиями. В этом случае принятые таким лицом акты, совершенные действия, приводящие к ограничению прав и свобод частного лица, можно оспорить как совершенные ненадлежащим субъектом. Наряду с формальными признаками акт, действие или бездействие могут быть признаны незаконными и нематериальным основаниям. Формальные критерии связаны с соблюдением формы, процедуры, сроков, т.е. с динамикой принятия публичным лицом решения по делу, издания акта. Материальный критерий основан на соответствии внутреннего содержания акта, действия, бездействия требованиям вышестоящего акта, закона. 3. Административное обжалование как способ контроля за администрацией и защиты прав граждан от незаконных актов, действий, бездействия ее представителей. Административное обжалование заключается в том, что, получив отказ в удовлетворении своих законных прав и интересов либо, напротив, получив необоснованное требование совершить определенные действия, уплатить какую-либо сумму и т.д., лицо имеет право искать защиты у самой администрации, представители которой, по его мнению, действуют неправомерно. По общему правилу (хотя в зависимости от сферы управления в законодательстве могут быть установлены и специальные правила) жалоба может быть заявлена нескольким ответственным лицам, в том числе непосредственно лицу или органу, принявшему незаконный акт, совершившему незаконное действие или, напротив, не совершившему требуемого по закону действия. Жалоба также может быть подана начальнику соответствующего чиновника. Кроме того, устная или письменная жалоба может быть высказана или направлена в орган, вышестоящий по отношению к органу, издавшему акт. По общему правилу (хотя в зависимости от сферы управления в законодательстве могут быть установлены и специальные правила) жалоба может быть заявлена нескольким ответственным лицам, в том числе непосредственно лицу или органу, принявшему незаконный акт, совершившему незаконное действие или, напротив, не совершившему требуемого по закону действия. Жалоба также может быть подана начальнику соответствующего чиновника. Кроме того, устная или письменная жалоба может быть высказана или направлена в орган, вышестоящий по отношению к органу, издавшему акт. 4. Прокурорский надзор и его значение для защиты прав и законных интересов граждан и организаций от незаконных актов, действий, бездействия должных лиц и органов публичной администрации. (Прокурорский надзор — специальная деятельность органов прокуратуры, осуществляемая от имени РФ и состоящая в контроле за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, действующих на ее территории.) Основными направлениями прокурорского надзора являются: надзор за исполнением закона органами государственной власти и их должностными лицами; — надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина федеральными министерствами, службами и иными федеральными органами исполнительной власти, представительными (законодательными) и исполнительными органами субъектов РФ, органами местного самоуправления, органами военного управления, органами контроля, их должностными лицами, а также органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций; 5.Политический контроль и политические институты защиты прав и законных интересов граждан и организаций от незаконных актов, действий, бездействия должных лиц и органов публичной администрации К политическим механизмам защиты прав и законных интересов граждан и организаций от незаконных актов, действий, бездействия должных лиц и органов публичной администрации относятся парламентские и непарламентские механизмы. К последним следует отнести деятельность СМИ, содействующую не только выявлению нарушений со стороны администрации путем проведения журналистских расследований по собственной инициативе или по сигналам граждан и организаций, но и привлечению внимания широких слоев населения и верховной, политической власти к данным нарушениям. 6. Судебный (юрисдикционный) контроль. Юрисдикционный контроль – это контроль, осуществляемый в процессе деятельности судебных органов или квазисудебных учреждений, наделенных в законном порядке правом разрешать конфликты, возникающие из административных отношений «власть-подчинение».  7. Альтернативные способы разрешения административных споров граждан и публичной администрации. преимущественно в странах Запада, получили развитие особые механизмы, обеспечивающие защиту прав граждан от незаконных актов, действий, бездействия публичной администрации. Они получили наименование альтернативных способов разрешения административных споров (АРС). Существует несколько видов АРС. Например, в Рекомендациях Совета Европы №R (2001) 9 странам-членам, в том числе России, указаны следующие виды АРС, имеющие значения для разрешения административных споров: - урегулирование по результатам переговоров (переговоры); — примирительство (conciliation); — посредничество; — третейское разбирательство. Основным средством контрольно-надзорной деятельности являются проверки соблюдения законодательства. Порядок данных проверок определяется Федеральным законом "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля". Проверки могут осуществляться в плановом и внеплановом порядке. Плановые проверки проводятся в соответствии с планом проверок конкретного органа государственного управления. При этом в целях защиты предпринимателей плановые проверки одного юридического лица или индивидуального предпринимателя не могут проводиться чаще одного раза в три года. Внеплановые проверки могут проводиться только по жалобам о нарушении прав граждан или законодательства, а также при невыполнении предписания об устранении нарушений, обнаруженных во время уже проведенной плановой проверки. 8. Контрольно-надзорная деятельность. Контрольно-надзорная деятельность – это деятельность специальных государственных органов исполнительной власти, осуществляющих исполнительные, узкоспециализированные контрольные, разрешительные, регулирующие и другие функции. В контрольно-надзорную деятельность входят как элементы надзора, так и элементы контроля: 1) так, проверка осуществляется лишь с точки зрения законности, как в процессе надзора (правила дорожного движения, пожарной безопасности, ветеринарные правила). 2) Принятие мер в ходе или по результатам надзора осуществляются аналогично контролю, т.е. меры являются мерами административного принуждения: мерами предупредительно-пресекательного характера и мерами административных наказаний. Виды контрольно-надзорной деятельности: В настоящее время контрольно-надзорные функции закреплены: 1) за федеральными службами, являющимся отдельными ведомствами (Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору) 2) за государственными инспекциями при федеральных органах исполнительной власти (Государственная инспекция по маломерным судам МЧС, государственная жилищная инспекция при Правительстве РФ, государственная инспекция труда при Минздравсоцразвитии и др.) 3) за контрольно-надзорными органами, являющимся структурными подразделениями федеральных министерств (ГИБДД МВД, государственный пожарный надзор при МЧС) 9) Административная ответственность Административная ответственность –это вид юридической ответственности, который определяет обязанности лица претерпевать определенные лишения государственного – властного характера за совершенное административное правонарушение. Законодательство Российской Федерации об административной ответственности состоит из Кодекса РФ об административных правонарушениях и принимаемых в соответствии с ними законов субъектов РФ об административных правонарушениях. Согласно ст. 3.2 КоАП РФ за совершение административных правонарушений могут устанавливаться и применяться следующие административные наказания: 1) предупреждение; 2) административный штраф; 3) возмездное изъятие орудия или предмета административного правонарушения; 4) конфискация орудия или предмета административного правонарушения; 5) лишение специального право, предоставленного физическому лицу; 6) административный арест; 7) административное выдворение за пределы РФ иностранного гражданина или лица без гражданства; 8) дисквалификация; Виды административных наказаний: 1. Предупреждение 2. Административный штраф 3.Конфискация 3. Лишение специальных прав 4. Административный арест 5. Выдворение за пределы Российской Федерации иностранных лиц и лиц без гражданства. 6. Дисквалификация УМЕТЬ Понятие предпринимательской деятельности Под предпринимательской деятельностью понимается самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в установленном законом порядке. Определение понятия регистрация и лицензирование предпринимательской деятельности Регистрация- это акты уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществлямые внесением в государственные реестры сведений о создании,реорганизации и ликвидации юридических лиц, преобретениифизическими лицами статуса индивидуального предпринимателя. Лицензирование- это специальное разрешение на осуществлении конкретного вида деятельности при обзательном соблюдении лицензионных требований и условий, выданное лицензирующим органом юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю. 3. Источник предпринимательского права – это внешняя форма выражения норм предпринимательского права, т. е. разнообразные способы фиксации, объективирования сложившихся в сфере предпринимательства юридических по своей природе правил. Выделяют следующие виды источников предпринимательского права: нормативно-правовой акт; обычай делового оборота; общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры РФ. Нормативно-правовой акт является основным источником права в Российской Федерации. Ниже приведены нормативно-правовые акты, регулирующие предпринимательскую деятельность. Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ, КоАП РФ и др., Федеральные законы, Подзаконные акты, Нормативно-правовые акты субъектов РФ. 4.Права и обязанности предпринимателей. Права:  Обязанности: Платить налоги и взносы Вовремя сдавать отчетность, Выполнять обязанности работодателя , Применять ККТ, Получить лицензию, допуск СРО, сертифицировать товары и услуги. Имущественной основой предпринимательской. деятельности любого общества является уставный капитал. На праве со6ственности хозяйственному обществу принадлежит имущество, которое создано за счет вкладов учредителей (акционеров). Произведенное, и приобретенное в процессе деятельности имущество хозяйственного общества. правовое регулирование валютного контроля и валютных операций. Валютное регулирование представляет собой законодательную форму осуществления валютной политики государства.Валютный контроль - это деятельность компетентных органов государства по контролю за соблюдением валютного законодательства при осуществлении валютных операций. К основным элементам валютного регулирования указанных экономических отношений можно отнести:- установление порядка проведения валютных операций;- определение условий и порядка формирования валютного резерва страны и валютных фондов хозяйствующих субъектов;- валютный контроль.7. государственное регулирование и контроль за предпринимательской деятельностью.Государственный контроль в сфере предпринимательской деятельности - система проверки и наблюдения за соблюдением коммерческими и некоммерческими организациями, а также индивидуальными предпринимателями требований нормативных актов при осуществлении предпринимательской деятельности. Разновидностью контроля является надзор, который подразделяется на общий надзор прокуратуры за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации, в том числе в сфере хозяйственной деятельности, и административный надзор. К непосредственному контролю за предпринимательской деятельностью следует отнести, например, контроль лицензирующим органом соблюдения лицензиатом лицензионных требований и условий, государственный контроль за предпринимательской деятельностью при международных автомобильных перевозках, валютный контроль Федеральный закон от 8 августа 2001 г. N 134-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)». 8.Статья 8. Понятие налога и сбора1. Под налогом понимается обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований. Налоги — один из древнейших экономических инструментов в обществе.* Они появились вместе с возникновением государства и использовались им как основной источник средств для содержания органов государственной власти и материального обеспечения выполнения ими своих функций.** С тех пор в мире многое изменилось, новые черты приобрели задачи и функции государства. Однако главное предназначение налогов как источника средств, обеспечивающих функционирование государства, сохранилось, хотя роль их стала гораздо более многозначной. 9)Определить понятие федеральные органы управления Федеральные органы управления – это система органов государственной власти, осуществляющая формирование и реализацию политики государства в целом и по отдельным направлениям в разрезе отдельных ветвей власти, в частности. В системе федеральных органов управления можно выделить следующие виды органов: во-первых, законодательные органы федерального управления; во- вторых, исполнительные органы федерального управления; в-третьих, судебные органы федерального управления. Законодательный орган федеральной власти и его составляющие. Законодательным органом федеральной власти в российской федерации является Федеральное Собрание, которое включает в свой состав две палаты: во-первых, Совет Федерации – верхнюю палату; во-вторых, Государственную Думу – нижнюю палату. Функционирование Федерального Собрания направлено на формирование законодательной и нормативно-правовой базы, обязательной к исполнению на территории всего государства. Функционирование Федерального Собрания осуществляется на постоянной основе. Заседание палат Парламента проводится раздельно, но законодательством предусмотрен ряд случаев проведения совместных заседаний. В состав нижней палаты Парламента включено 450 депутатов, Совет Федерации включает по два представителя от каждого региона, выступающих от имени представительных и исполнительных органов государственного управления регионального уровня. Общее число членов Совета Федерации составляет 170 человек. Законодательство устанавливает запрет на одновременное замещение поста члена верхней и нижней палат Парламента. Принятие законов Федеральным Собранием осуществляется следующим образом: каждый законопроект проходит три чтения, в ходе первого осуществляется одобрение концепции закона, второе рассматривает поправки к законопроекту, третье предусматривает принятие закона и направление его на рассмотрение Совета Федерации, который утверждает закон и направляет на подпись Президенту России. За президентом России сохранено право вето в отношении принятых Федеральным Собранием законов. 10.1)Определить понятие публичное управление профессиональной деятельностью на региональном уравне На региональном уровне решается значительная часть вопросов управления трудовыми отношениями, в том числе отношениями в сфере занятости населения, охраны труда и др. Закон определяет основные направления реализации государственной политики содействия занятости населения, в том числе: городские целевые программы по содействию занятости населения. Указанным Законом урегулированы также такие вопросы, как дополнительная социальная и материальная поддержка безработных граждан и иных категорий граждан; профессиональная ориентация и психологическая поддержка населения.  10.2)Основные принципы налогообложения  10.3) Законодательство о налогах и сборах   10.4)Система налогов и сборов,юридический состав налогов   Юридический состав налога - система существенных элементов налога, которые минимально необходимы для его однозначного исчисления и уплаты. В НК РФ перечислены элементы налога, которые федеральный законодатель устанавливает как существенные. В соответствии со ст. 17 НК РФ налог считается установленным лишь в том случае, когда определены налогоплательщики и элементы налогообложения, а именно: 1. Объект налогообложения - юридические факты, которые обуславливают обязанность субъекта заплатить налог, либо иной объект, с наличием которого законодательство связывает возникновение обязанности по уплате налога); 2. Налоговая база - стоимостная, физическая или иная характеристика объекта налогообложения. В налоговом законодательстве Российской Федерации порядок исчисления налоговой базы по отдельным налогам вызывает необходимость определения цены товаров для целей налогообложения. Общие принципы определения цены товаров, работ, услуг,определяют, что для целей налогообложения принимается цена, указанная сторонами сделки. Пока не доказано обратное, предполагается, что эта цена соответствует уровню рыночных цен; 3. Налоговый период - календарный год или иной период времени применительно к отдельным налогам, по окончании которого определяется налоговая база и исчисляется сумма налога, подлежащая уплате; 4. Налоговая ставка - величина налоговых начислений, приходящаяся на единицу измерения налоговой базы В случаях, указанных в Налоговом кодексе, ставки федеральных налогов могут устанавливаться Правительством Российской Федерации. Установление налоговых ставок по региональным и местным налогам должно производиться соответственно законами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами представительных органов местного самоуправления в пределах, установленных Налоговым кодексом.; 5. Порядок исчисления налога. Налогоплательщик самостоятельно исчисляет сумму налога, подлежащую уплате за налоговый период, исходя из налоговой базы, налоговой ставки и налоговых льгот. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, обязанность по исчислению суммы налога может быть возложена на налоговый орган или налогового агента. 6. Порядок и сроки уплаты налога. Подлежащая уплате сумма налога уплачивается (перечисляется) налогоплательщиком или налоговым агентом в установленные сроки. При уплате налога и сбора с нарушением срока уплаты налогоплательщик (плательщик сбора) уплачивает пени в порядке и на условиях, предусмотренных налоговым законодательством Статьей 58 части первой НК РФ установлено, что уплата налога производится разовой уплатой всей суммы налога либо в ином порядке, предусмотренном налоговым законодательством. 10.5)Система налогооблажения Систе́ма налогообложе́ния — совокупность налогов и сборов, взимаемых в установленном порядке. Основы действующей в настоящее время системы налогообложения (Российской Федерации) были заложены в 1992 году. В это время был принят пакет законов Российской Федерации об отдельных видах налогов и сборов, основные принципы которых сохранены. Законодательной основой построения налоговой системы Российской Федерации является Налоговый Кодекс, а также принятые в соответствии с ним федеральные законы о налогах и сборах, законодательные акты субъектов Российской Федерации.   10.6)Ответственность за совершение налоговых правонарушений   Иметь навыки 1) отношения, регулируемые гражданским правом. Общественные отношения, регулируемые гражданским правом, формируют его предмет. Выделяют две группы общественных отношений, которые регулируются гражданским правом. Именно они и составляют предмет гражданского права. Во-первых, имущественные отношения, которые выступают общественными взаимоотношениями, возникающими между людьми по поводу определенного имущества (материальных и иных благ, которые обладают экономической формой товара). В качестве товара указанные блага с общественной стоимостью могут передаваться их обладателями, переходя от одних лиц к другим, что способствует товарообмену (имущественному обороту). Во-вторых, личные неимущественные отношения, которые возникают по поводу неимущественных (нематериальных) благ, тесно привязанных к личности их обладателя. Подобные блага являются неотчуждаемыми и не переходят от одних лиц к другим. По этой причине общественные взаимоотношения по их использованию в значительной степени сводятся к охране данных благ от неправомерного посягательства со стороны других лиц (охрана неимущественных прав авторов, защита чести и деловой репутации граждан и организаций, право граждан на тайну личной жизни и т.п.). Имущественные отношения из предмета гражданского права подразделяются на: – общественные отношения по вопросам принадлежности имущества определенным лицам; – общественные отношения по вопросам управления имуществом; – общественные отношения по вопросам перехода имущества от одних лиц к другим 2) участники гражданско-правовых отношений Участником гражданско-правового отношения может быть физическое или юридическое лица, а также РФ, ее субъекты и муниципальные образования (органы государственной и местной власти), обладающие правосубъектностью. Под правосубъектностью понимается право- и дееспособность лица (физического или юридического) в правовых отношениях. Участник гражданского правоотношения именуется его субъектом. Как и всякое общественное отношение, правоотношение в гражданском праве устанавливается между организациями и людьми. Положение участника в гражданских правоотношениях определяется характером этого отношений. Так, в имущественных отношениях собственник обладает правом владения и распоряжения вещью, а в обязательственных отношениях кредитор вправе требовать исполнения обязательства от должника. Виды участников Участником гражданско-правового отношения может быть физическое или юридическое лица, а также РФ, ее субъекты и муниципальные образования (органы государственной и местной власти), обладающие правосубъектностью. 3) право собственности и правомочия собственника. Понятие права собственности. Право собственности- совокупность правовых норм, закрепляющих принадлежность материальных благ конкретным лицам, возможность владеть, пользоваться и распоряжаться ими, а также предусматривающих защиту правомочий собственника в случае их нарушения. Собственник имеет в отношении своего имущества три права (правомочия): владения, пользования и распоряжения. Право владения означает возможность физического обладания вещью, хозяйственного воздействия на вещь. Право пользования — право извлекать полезные свойства вещи путем ее эксплуатации, применения. Право распоряжения понимается, как право определять юридическую судьбу вещи (продать, подарить, передать в аренду). Права владения и пользования могут принадлежать как собственнику, так и другим лицам, получившим эти правомочия от собственника. Право распоряжения реализуется собственником, а другими лицами — только по его прямому указанию. Собственник пользуется и распоряжается вещью по своему усмотрению. Он вправе совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону, разумеется, если эти действия не нарушают права других лиц. Наряду с правами, предоставляемыми собственнику, закон возлагает на него определенные обязанности. К ним относится бремя содержания имущества (уплата налогов, ремонт некоторых видов имущества). Кроме того, собственник несет риск случайной гибели или случайного повреждения принадлежащего ему имущества. Правом собственности обладают различные категории собственников: граждане и частные юридические лица, Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования. 4)Владеть понятием договор   5) общая характеристика трудового права   6) правовая организация трудоустройства в Российской Федерации. Под трудоустройством понимается система организационных, экономических и правовых средств, направленных на обеспечение трудовой занятости населения. Трудоустройство выступает в качестве важнейшего способа содействия занятости и одного из наиболее действенных инструментов в политике занятости.В широком смысле трудоустройство объединяет все формы трудовой деятельности, не противоречащей законодательству, включая самостоятельное обеспечение себя работой, в том числе индивидуально-трудовую деятельность, предпринимательство и т.п.. Таким образом, анализируемым понятием охватываются как содействие получению возможности трудиться, так и сам процесс осуществления трудовой деятельности (применения труда). Нередко к трудоустройству относят все процессы, предшествующие заключению трудового договора, в том числе и так называемый индивидуальный поиск гражданами работы, а организациями - работников требуемой квалификации. Представляется, что в современных условиях целесообразно рассматривать данное явление в наиболее узком смысле, относя к нему такие ситуации, когда установлению трудового правоотношения предшествует содействие государственного посреднического органа. Таким образом, трудоустройство является одной из организационно-правовых форм обеспечения занятости. 7) трудовой договор. Рабочее время и время отдыха. Дисциплина труда. Трудовой договор – это соглашение между работником и работодателем, в соответствии с которым работник обязуется выполнять возложенные на него трудовые обязанности и подчиняться правилам внутреннего распорядка, а работодатель обязуется создать условия труда, соответствующие требованиям безопасности и гигиены, а также оплачивать труд работника. Виды трудовых договоров: договор, заключаемый на неопределенный срок; договор, заключаемый на определенный срок не более 5 лет (срочный трудовой договор). Рабочее время – это время, в течение которого работник обязан выполнять порученную ему трудовую функцию, находясь на своем рабочем месте и подчиняясь внутреннему трудовому распорядку. Виды рабочего времени: 1) нормальное рабочее время – это продолжительность рабочей недели в часах при работе в нормальных условиях (40 часов в неделю); 2) сокращенное рабочее время; предусмотрено законодательством для отдельных категорий работников: а) для работников от 14 до 16 лет – 24 часа в неделю; б) для работников в возрасте от 16 до 18 лет – 36 часов в неделю; в) для работников, занятых на работах с вредными и опасными условиями труда – 36 часов в неделю; г) для инвалидов 1 и 2 группы – 35 часов в неделю; 3) неполное рабочее время, устанавливается по соглашению сторон; работодатель обязан установить неполный рабочий день или неполную рабочую неделю по просьбе: а) беременной женщины; б) одного из родителей (опекуна или попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет; в) лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением. Время отдыха – это время, в течение которого работник освобождается от выполнения трудовых обязанностей и которое он использует по своему собственному усмотрению. Виды времени отдыха (ст.106 ТК): перерыв в течение рабочего дня; ежедневный междусменный отдых; выходные дни; праздничные дни; отпуска. Виды отпусков: 1) ежегодные отпуска: а) основные; б) дополнительные; 2) социальные отпуска (ученические, по уходу за ребенком); 3) административные отпуска без сохранения заработной платы. Дисциплина труда - обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, определенным в соответствии с настоящим Кодексом, иными федеральными законами, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором. Работодатель обязан в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором создавать условия, необходимые для соблюдения работниками дисциплины труда. 8) материальная ответственность сторон трудового договора. Трудовые споры. Материальная ответственность по трудовому договору состоит в обязанности стороны трудового договора возместить ущерб, причиненный ею другой стороне этого договора в результате виновного противоправного неисполнения своих трудовых обязанностей. При этом каждая из сторон трудового договора должна доказать размер причиненного ею ущерба. Трудовым договором или заключаемым в письменной форме соглашением, прилагаемом к договору, может конкретизироваться материальная ответственность сторон по договору. При этом договорная ответственность работодателя перед работником не может быть ниже, а работника перед работодателем - выше, чем это предусмотрено ТК РФ или другими федеральными законами. Виды материальной ответственности: материальная ответственность работодателя перед работником; материальная ответственность работника перед работодателем. Трудовыми спорами называются поступившие на разрешение юрисдикционного органа разногласия субъектов трудового права по вопросам применения трудового законодательства или об установлении в партнерском порядке новых условий труда. Трудовой спор возникает только тогда, когда разногласия не удалось урегулировать путем непосредственных переговоров с работодателем. Важной формой самозащиты нарушенных трудовых прав работников являются разрешение индивидуальных и коллективных споров. · По субъектам трудовые споры могут быть индивидуальные и коллективные. · По предмету (характеру ) спора они подразделяются: на исковые и неисковые. Исковые – это споры, связанные с применением действующих условий труда, установленных законодательством, коллективным договором, соглашениями, трудовым договором. Неисковые – это споры, связанные с установлением новых или изменением действующих условий труда. К индивидуальным трудовым спорам относятся неурегулированные разногласия между работодателем и работником по вопросам применения законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, коллективного договора, соглашения, трудового договора (в том числе об установлении или изменении индивидуальных условий труда), о которых заявлено в орган по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. Индивидуальным трудовым спором признается спор между работодателем и лицом, ранее состоявшим в трудовых отношениях с этим работодателем, а также лицом, изъявившим желание заключить трудовой договор с работодателем, в случае отказа работодателя от заключения такого договора 9) публичное управление в сфере профессиональной деятельности. Публичное управление - воздействие субъекта управления на общество (общественные процессы, отношения) в соответствии с возложенными на него общественно-значимыми функциями и полномочиями. Можно сказать, публичное управление - это управление обществом вместе с обществом. публичное управление возникает как результат своего рода общественного договора между государством и обществом, когда властными полномочиями наделяются соответствующие органы и должностные лица. При этом основным носителем власти остается народ, население страны. Взаимодействие субъектов публичного управления и населения обеспечивается посредством организации публичных слушаний, анкетирования, проведения фокусированных интервью и др. в соответствии с действующими нормативными правовыми актами. 10) система и правовые основы публичного управления профессиональной деятельностью. Россия является федеративным государством, в котором вопросы ведения и публичного управления поделены между: 1) федеральным центром, или федерацией; 2) регионами, или субъектами РФ; 3) муниципалитетами, или субъектами местного самоуправления, органы власти которых в отличие от органов власти Федерации и ее субъектов, не входят в систему государственной власти России. Однако, не являясь формально государственными, органы местного самоуправления осуществляют функции публичного управления. |