раны. 4.1_Рана. Рана это нарушение целостности кожи или слизистых, как правило, сопровождающееся повреждением глубжележащих тканей или органов, вызванное механическим воздействием классификация ран

Скачать 46.04 Kb. Скачать 46.04 Kb.

|

|

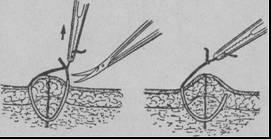

Рана – это нарушение целостности кожи или слизистых, как правило, сопровождающееся повреждением глубжележащих тканей или органов, вызванное механическим воздействием КЛАССИФИКАЦИЯ РАН По длительности существования: острые хронические По характеру ранящего оружия: резаные колотые рубленые ушибленные размноженные рваные скальпированные укушенные отравленные огнестрельные (пулевые, осколочные) другие По форме: линейные, дырчатые, звездчатые, лоскутные По обстоятельствам нанесения намеренные (операционные) случайные боевые По степени бактериального загрязнения: Асептические (чистые), т. е. нанесенные в стерильных условиях (при соблюдении правил асептики); согласно современным представлениям, операционные раны называют «условно стерильными» и требуют назначения в послеоперационном периоде антибиотикопрофилактики. Контаминированные (микробно загрязненные) – все случайные раны, а также случаи, когда в результате условно чистых операций в рану попадают патогенные микроорганизмы из патологического очага (острый аппендицит, перитонит и т. д.); определяющим фактором перехода контаминированной раны в инфицированную является недостаточная антибактериальной терапии. Инфицированные (в том числе и гнойные) – раны, характеризующиеся развитием активного воспаления с иммунным компонентом в ответ на контаминацию патогенными микроорганизмами при отсутствии адекватной антибактериальной терапии. По проникновению в полости организма (брюшная, плевральная): проникающие не проникающие. Клиническая картина ран слагается из ряда клинических симптомов, главными из которых являются: 1. Боль. 2. Кровотечение. 3. Зияние. 4. Местные и общие функциональные расстройства. Боль в момент ранения определяется повреждением рецепторов и нервных стволов, ее интенсивностью зависит от локализации и вида раны, а так же от состояния пострадавшего. Пульсирующая боль, появившаяся в области раны спустя некоторый промежуток времени после ранения характеризует присоединение инфекционного процесса в ране. Кровотечение зависит от характера и диаметра поврежденного при ранении сосуда. Наиболее интенсивны и опасны кровотечения из полостей сердца и крупных артериальных и венозных стволов. Зияние – расхождение краев раны, связанное с эластическими свойствами кожи, более выраженное в ране, расположенной перпендикулярно направлению эластических волокон кожи (лангеровских линий), носящих название гребешков кожи, мышечных и фасциальных волокон. Функциональные расстройства при открытых повреждениях могут быть: 1. Местные, они обусловлены местом ранения и поврежденным органом. 2. Регионарные, вызванные нарушением крово- и лимфотока и иннервации. 3. Расстройства, связанные с нарушением функций жизнеобеспечения (повреждение жизненно важных органов, развитие коллапса, шока). 4. Расстройства, связанные с присоединением хирургической инфекции, вторичной альтерацией (развитие эндотоксикоза, токсического шока). Течение раневого процесса. Совокупность биологических явлений, последовательно развивающихся в ране принято называть раневым процессом. В настоящее время общепризнана и получила общее признание классификация течения раневого процесса предложенная R. Ross (1968), который выделяет три фазы: 1. Воспалительная фаза (гидратация) 2-3 дня. 2. Фаза пролиферации. До 30 суток 3. Фаза регенерации Воспалительная фаза продолжается около 3-5 суток. Это фаза направлена на очищение раны, от нежизнеспособных тканей, продуктов их распада и подготовку поврежденных тканей к процессу заживления дефекта. Первый период этой фазы отражает систему последовательных сосудистых реакций, характеризующих механизм острого воспаления. Одновременно происходит местная гемостатическая реакция, локализирующая воспалительную реакцию в пределах тканей, окружающих рану. Активное участие при этом принимают мастоциты, нейтрофилы, макрофаги. Вторая фаза – пролиферативная фаза начинается с 3-4х суток после нанесения ранения. Она тем короче, чем меньше были повреждены при ранении клетки и ткани. По мере того, как фибрин подвергается местному фибринолизу, он замещается капиллярными и вновь образованными коллагеновыми волокнами. При этом размножающийся бурно эндотелий капилляров формирует петли капилляров, в которые проникают фибробласты, бурно размножаются, продуцируют коллаген. Эта фаза заживления продолжается от 2-х до 4-х недель в зависимости от локализации и величины раны. В заживающей ране формируются слои грануляционной ткани. Так без всякого перехода начинается третья фаза течения раневого процесса – фаза реорганизация рубца и эпителизация. В зависимости от объема образующейся грануляционной ткани и времени заживления клиницисты выделяют 3 вида заживления ран: 1. Заживление первичным натяжением. 2. Заживление под струпом. 3. Заживление вторичным натяжением. Заживление первичным натяжением – это такой процесс, когда в ране отсутствуют нежизнеспособные ткани, т.е. рана является с малой зоной повреждения, количество микробных тел меньше 1х105 – 1х106 в 1см3 ткани, края раны плотно соприкасаются, а резистентность макроорганизма высокая. В этих условиях петли вновь образующихся капилляров в краях раны переплетаются между собой, а формирующийся один ряд грануляционной ткани обеспечивает быстрое и надежное заживление раны в течение 6-8 дней. Заживление под струпом является разновидностью заживления раны первичным натяжением. Так заживают поверхностные раны, которые покрываются корочкой, состоящей из свернувшейся или высохшей крови, лимфы, детрита клеток. Этот струп (корочка) защищает рану от вторичной контаминации и неблагоприятных воздействий внешней среды. Вторичным натяжением заживают раны с большой зоной повреждения, содержащие нежизнеспособные ткани, раны инфицированные, в которых происходит процесс развития хирургической инфекции; зияющие раны, в которых их края находятся на значительном удалении друг от друга. В этих условиях рана выполняется многослойной грануляционной тканью и заживление затягивается на длительный срок – 2-3 недели и более. При вторичном заживлении эпителизация отсутствует до тех пор, пока не завершится полностью замещение раневого дефекта грануляциями до уровня кожи. Осложнения ран Характер осложнений, возникающих в результате ранений, во многом зависит от фазы раневого процесса. В первые часы после травмы наиболее опасны кровотечение, острая анемия, шок, нарушение функций жизненно важных органов, поврежденных при ранении, инфицирование раны с последующим развитием местной или общей (гнойной, гнилостной или анаэробной) инфекции, повреждение и заживление нервных стволов с возникновением парезов и параличей. В фазе гидратации при обширных ранах могут развиться тяжелые явления лимфангита, лимфаденита, рожистого воспаления, вторичные кровотечения в связи с эрозией сосуда гнойным процессом. При обширных и глубоких ранениях гнойно-воспалительный процесс может протекать так бурно и быстро, что организм не успевает создать вокруг гнойника защитный вал. В таких случаях возможны прорыв инфекции в кровеносное русло и распространение ее во все органы и ткани — развитие общего инфицирования (сепсис). В фазе дегидратации могут наблюдаться как общие, так и местные осложнения. К общим причинам плохого заживления ран относят гипопротеинемию, нарушения обмена веществ, тяжелые сопутствующие заболевания. Местные причины плохого образования грануляций заключаются в наличии инфекции, участков некроза и инородных тел. В ряде случаев наблюдается избыточный рост грануляций («дикое мясо»), что свидетельствует о наличии в глубине раны инородного тела (лигатуры, осколок металла) или инфицированного секвестра. В период рубцевания могут наблюдаться процессы сморщивания рубца, что чревато образованием обезображивающих деформаций и контрактур, если процесс расположен вблизи суставов. Избыточное образование рубца называется келоидом, который также может приводить к деформациям и контрактурам. Нарушение кровообращения и иннервации области раны может привести к развитию длительно не заживающих трофических ран. Первая помощь при ранениях Прежде всего, необходимо помнить о мерах собственной безопасности при общении с пострадавшим. Кровь пострадавшего может таить в себе определенную опасность. Большую опасность для пострадавшего в результате ранения имеет не объем потерянной крови, а скорость ее истечения. Так, при артериальных кровотечениях, как было отмечено выше, возможность развития шока и скорой смерти при несвоевременно оказанной помощи повышается в несколько раз. I. Поэтому первым (и главным) принципом оказания первой помощи при ранениях является остановка кровотечения любым доступным на данный момент способом. Способов временной остановки кровотечения достаточно много, и в реальной ситуации нужно применить наиболее адекватный обстановке: - прямое давление на рану — по возможности, пострадавшего необходимо уложить на спину и приподнять раненую конечность выше уровня сердца, затем осуществить прижатие салфетки к ране пальцами своей руки; - пальцевое прижатие артерий (одновременно с вышеизложенным способом, постараться осуществить прижатие магистральной артерии (височной, сонной, плечевой, бедренной) к кости) — этот способ дает возможность если не остановить кровотечение, то хотя бы максимально уменьшить его интенсивность и спокойно, без суеты, разобраться в сложившейся ситуации, чтобы перейти на более надежный способ временной остановки кровотечения; - при большом зиянии можно попытаться свести вместе края раны, сжав их с обеих; - тампонада (этот способ остановки кровотечения может быть использован при достаточно большой глубине раневого канала, когда рана тампонируется чистым, а лучше стерильным материалом, но только не ватой; при этом происходит сдавливание поврежденных сосудов, уменьшение интенсивности кровотечения и скорейшее образование в них тромбов); - максимальное сгибание конечности в суставе (локтевом, тазобедренном, коленном), при этом для достижения результата необходимо подложить валик в суставную ямку — этот способ хотя и причиняет определенные неудобства пострадавшему, но дает неплохой эффект временной остановки кровотечения только при условии отсутствия переломов костей - давящая повязка (тоже преследует цель сдавливания поврежденных сосудов и уменьшения интенсивности кровопотери), при этом перед наложением повязки нужно убедиться в том, что в ране нет осколков стекла, металла и т. п., чтобы не спровоцировать дополнительное кровотечение; если повязка пропитывается кровью ни в коем случае не следует удалять ее, а добавить еще одну, поверх первой; - наложение жгута (в качестве такового, помимо специального, могут выступать ремень, галстук кашне, подтяжка и т. п.) — сразу следует оговориться, что эта манипуляция весьма травматична и поэтому используется только в двух случаях: при сильных артериальных кровотечениях, когда другие способы временной остановки кровотечения оказались неэффективны, и при травматической ампутации конечности. II. Вторым принципом оказания ПМП при ранениях является так называемая дезинфекция раны, т. е. защита области ранения от инфицирования дезинфекция раны достигается следующим: - обработка краев раны любым доступным в данной ситуации дезинфекционным средством (спирт, водка, спиртовой раствор йода, одеколон, лосьон и др.); - работать по возможности чистыми руками (или в перчатках), предварительно обработав их вышеперечисленными средствами; - наложение чистого (лучше стерильного) материала поверх раненой поверхности (перед бинтованием); - бинтование поврежденной области, которое производят таким образом, чтобы повязка надежно прикрывала место ранения, была надежной и одновременно не слишком тугой, чтобы не причинять дополнительные страдания пострадавшему (фиксирующий узел в конце бинтования должен располагаться на противоположной ране стороне). III. После этого раненую конечность лучше всего зафиксировать, например, подвесив на косынке или при помощи шин, что является третьим принципом оказания помощи при ранениях. IV. Четвертый принцип обезболивании — необходимое условие профилактики болевого шока. В качестве обезболивающих могут быть использованы следующие средства: 1. таблетки анальгина (и его аналоги); 2. капсулы трамадола (трамала); 3. также обезболивающим эффектом обладает холод (пакеты или пузыри со льдом, снегом, холодной водой), который или непосредственно прикладывается к месту ранения, или накладывается через уже наложенную повязку. V. Пятый и последний принципы оказания ПМП при ранениях — безопасная транспортировка тоже имеет немаловажное значение для профилактики возможных осложнений ведь при транспортировке в медицинское учреждение или во время ожидания приезда СМП пострадавший должен находиться в таком положении, которое устранит возможную угрозу для жизни пострадавшего и максимально уменьшит его страдания. Профилактика раневых осложнений При возможном контакте раны с землей (все травмы с нарушением целостности покровов тела, отморожения, ожоги, гангрены и некрозы тканей, внебольничные роды и аборты, укусы животных) необходимы мероприятия по профилактике специфической инфекции – столбняка, а при укусах животных - и бешенства. В целях профилактики столбняка вакцинированным пациентам вводят 0, 5 мл столбнячного адсорбированного анатоксина, невакцинированным пациентам – 1 мл анатоксина и 3000 МЕ противостолбнячной сыворотки. Из-за опасности развития анафилактических реакций на белок введение противостолбнячной сыворотки производится по Безредко: сначала 0, 1 мл разбавленной сыворотки вводится внутрикожно, при величине папулы менее 10 мм через 20 минут вводится 0, 1 мл неразведенной сыворотки подкожно, и только при отсутствии реакции на подкожное введение через 30 минут вводится вся доза подкожно. При укусах животных (собак, лис, волков и др. ), подозрительных на бешенство, или попадании их слюны на поврежденные ткани нельзя производить первичную хирургическую обработку раны. Рана только промывается и обрабатывается антисептиком. Швы не накладываются. Необходим курс подкожного введения антирабической вакцины, который выполняется в специализированных антирабических пунктах, и проведение профилактики столбняка. При наличии поверхностных повреждений (ссадины, царапины) любой локализации кроме области головы, шеи, кистей рук, пальцев ног и гениталий, нанесенных домашними животными, культуральная очищенная концентрированная антирабическая вакцина (КОКАВ) вводится по 1 мл немедленно, а также на 3, 7, 14, 30 и 90 дни. Но если при наблюдении за животным оно остается здоровым в течение 10 суток, то лечение прекращают после 3 инъекции. Во всех случаях контаминированных ран, кроме небольших поверхностных повреждений и случаев, когда имеются косметические и функциональные противопоказания, обязательно проведение первичной хирургической обработки (ПХО) с рассечением раны, ревизией раневого канала, иссечением краев, стенок и дна раны. Цель ПХО в полном удалении нежизнеспособных и контаминированных тканей. Чем позже производится ПХО, тем ниже вероятность предупреждения инфекционных раневых осложнений. При высоком риске развития нагноения раны, например, при наличии резких изменений окружающих тканей, показано наложение первично-отсроченных швов, в том числе провизорных. Как и первичные, эти швы накладываются на рану до развития грануляционной ткани, обычно на 1-5 сутки после ПХО при стихании воспалительного процесса. Заживление таких ран протекает по типу первичного натяжения. Швы не накладываются только после обработки огнестрельных ран и при невозможности сопоставления краев раны без натяжения, в последних случаях показано максимально раннее закрытие раневого дефекта с помощью реконструктивной операции. · Антибиотикопрофилактика проводится по той же схеме, что и при «грязных» оперативных вмешательствах. Требуется 5-7 дневный курс введения антибиотиков. · Антисептикопрофилактика предполагает использование эффективных антисептиков на всех этапах операции и при уходе за раной. При обработке ран могут применяться хлоргексидин, гипохлорит натрия, диоксидин, лавасепт, перекись водорода, перманганат калия и другие антисептики. Такие препараты, как фурацилин, риванол, хлорамин, в настоящее время не рекомендуются для использования в хирургических отделениях, так как госпитальная микрофлора устойчива к ним практически повсеместно. Ведение раны после проведения ПХО при наложении швов аналогично ведению операционных ран. Выполняется регулярная смена асептических повязок и уход за дренажами. Лечение открытых ран после ПХО производится, как и лечение гнойных ран, в соответствии с фазами течения раневого процесса. Роль медицинской сестры в уходе за ранами после ПХО: Для успешного заживления раны первичным натяжением медицинская сестра обеспечивает проведение следующих мероприятий. 1. Обезболивание: выбор положения больного в постели с учетом локализации раны, введение анальгетиков по назначению врача. 2. Профилактика вторичного инфицирования: наблюдение за повязкой, помощь врачу в смене повязки, обеспечение асептики при инструментальной перевязке, введение АБ по назначению врача. 3. Ускорение процессов заживления: пузырь со льдом на область послеоперационной раны, тепловые процедуры, ФТО, начиная с 3-го дня, ранняя активизация больного. 4. Контроль общего состояния: наблюдение за внешним видом, измерение АД, ЧСС, ЧДД, t, обеспечение ОАК, ОАМ по назначению врача. 5. Снятие кожных швов: подготовка инструментов, обеспечение асептики при выполнении манипуляции. Принципы ПХО Для большинства случайных ран ведущим методом лечения является первичная хирургическая обработка (ПХО). ПХО проводится в сроки до 24 - 48 часов, лучше в первые 6-8 часов и должна быть по возможности одномоментной и исчерпывающей. В зависимости от сроков проведения хирургическую обработку подразделяют на раннюю, отсроченную и позднюю. Ранняя обработка производится в течение суток после ранения. Профилактическое применение антибиотиков нередко позволяет увеличить срок до 2 суток. В этом случае обработка является отсроченной первичной, которая обеспечивает профилактику раневой инфекции. Поздняя хирургическая обработка раны направлена не на профилактику, а на лечение раневой инфекции. Она производится через 2 суток (48 ч) у получивших антибиотики или на вторые сутки (после 24 ч) у тех, кто их не получал. В этом случае возможности закрытия раны швами после поздней хирургической обработки резко ограничены. ПХО выполняется после туалета раны с соблюдением правил асептики. Порядок проведения туалета раны: снять старую повязку, закрыть рану стерильной салфеткой, провести частичную санитарную обработку кожи вокруг раны. Показания для ПХО: 1. Обширные раны мягких тканей. 2. Размозженные раны. 3. Рваные раны. 4. Раны, сильно загрязненные землей. 5. Раны, с повреждениями крупных сосудов, нервов, костей. Противопоказания для ПХО: 1. Шок. 2.Острая анемия. 3. Коллапс. 4. Развитие гнойного воспаления. Основные этапы ПХО: 1. Обработка операционного поля. 2. Ограничение операционного поля стерильным бельём. 3. Повторная обработка операционного поля. 4. Местная анестезия. 5. Рассечение раны. 6. Ревизия раневого канала. 7. Иссечение краев, дна, стенок раны. 8. Окончательный и тщательный гемостаз. 9. Восстановление анатомической целостности тканей (наложение швов). 10. Наложение асептической повязки. 11. Иммобилизация. 12. Профилактика столбняка по показаниям. Виды швов. В зависимости от срока с момента ранения различают первичный шов. который накладывают сразу на свежую рану, и отсроченный первичный шов, накладываемый после обработки или спустя 24-48 ч. При использовании отсроченного первичного шва многие хирурги на рану накладывают швы сразу же после хирургической обработки, не завязывают, а при отсутствии нагноения в течение нескольких дней их завязывают, соединяя края раны. В хирургической практике используется также вторичный шов, который бывает ранним и поздним. Ранний вторичный шов накладывается на второй неделе (8-14 дней) после обработки, на гранулирующую рану, очистившуюся от некротических тканей и не имеющую признаков воспаления. Поздний вторичный шов накладывается на 3-4-й неделе (20-30 дней) после тщательного иссечения грануляций и рубцов. Съемные швы, погруженные швы (рассасываются) Ручной (атравматичные иглы), механический (скобки) Узловые, непрерывные, петлеобразные Местное лечение ран: В 1 фазу раневого процесса необходимо уничтожить микроорганизмы, обеспечить отток раневого содержимого, очистить рану от некротических масс, уменьшить признаки воспаления. Это достигается следующими действиями: 1. Промывание раны растворами антисептиков (перекись водорода, фурацилин). 2. Постановка дренажей или рыхлая тампонада раны. 3. Наложение гигроскопических повязок (марлевые салфетки, турунды, тампоны), смоченные антисептиками - 10%-ый р-р хлорида натрия, 0,02%-ый раствор хлоргексидина. Через 2-3 дня используют водорастворимые мази «Левомиколь», «Левосин», «Сульфомеколь». 4. Нельзя мазевые повязки, если сильно выражена экссудация. 5. Для удаления продуктов некролиза применяются протеолитические ферменты (трипсин, химотрипсин). 6. Смена повязок осуществляется по мере их промокания. Во 2 фазураневого процесса основной задачей является уничтожение микробов и стимуляция регенераторных процессов. В эту фазу образуется грануляционная ткань, она очень нежная и ранимая. Поэтому: 1. Перевязки должны быть редкими, старую повязку необходимо снимать осторожно. 2. Используются повязки с жирорастворимыми мазями, эмульсиями, линиментами (бальзамический линимент по А.В.Вишневскому). 3. Для уничтожения микробов применяют АБ - синтомициновая, тетрациклиновая, гентомициновая мази. 4. Для ускорения процессов заживления - стимулирующие вещества (метилурациловая мазь, «Солкосерил», «Актовегин». В 3 фазу рубцевания и эпителизации применяют: 1. Повязки с индифферентными, стимулирующими мазями. 2. ФТО - УФО, лазерное облучение, магнитотерапию. Общее лечение: 1.АБ-терапия. 2. Дезинтоксикационная терапия. Простые методы детоксикации: - обильное питьё, - инфузионная терапия (физиологический раствор, гемодез), - форсированный диурез (в течение суток вводят 4-9 л растворов со скоростью 80-100 к/мин, затем вводят лазикс 40-200мг или маннитол 1г/кг. Методы интракорпоральной детоксикации: - перитонеальный диализ (удаление токсинов через брюшину), - энтеросорбция (санация ЖКТ и нормализация внутренней среды организма путем промывания желудка и дачи слабительного), - операция замещения крови. Методы экстракорпоральной детоксикации: -гемосорбция, лимфосорбция, - плазмоферез 3.Активизация защитных сил организма (левомизол, тимоген, тимолин, т-активин, гамма-глобулин, интерфероны). 4. Противовоспалительная терапия (салицилаты, стероидные и нестероидные препараты) 5. Симптоматическое лечение. Существует три способа подачи инструментов: в руки хирурга на инструментальный столик комбинированный Первый способ. Подача инструментов в руки хирурга является наиболее совершенным способом, т.к. полностью освобождает хирурга от лишних действий, не связанных с работой в зоне операции. Этот способ наиболее испытанный. При нем операционной сестре легче следить за порядком и чистотой на малом инструментальном столе. Второй способ — раскладка инструментов и перевязочного материала на малом инструментальном столе. Хирург по ходу операции берет со стола нужные инструменты. Сестра поддерживает порядок на столе, подает лигатуру (вдевает нитки в иглы). При этом способе внимание хирурга отвлекается, теряется много времени, возможны нарушения правил асептики. Третий способ сочетает оба описанных выше способа. Этот способ наиболее распространен: чем выше квалификация операционной сестры, тем чаще она будет переходить на первый способ подачи инструмента в руки хирургу. Правила при подаче инструментов хирургу При подаче инструментов операционная сестра должна строго соблюдать некоторые правила: 1. Четко знать хирургический инструментарий и его название. 2. Подать инструмент так, чтобы, взяв его в руку, хирург мог тотчас им воспользоваться, не перекладывая и не перемещая его. 3. Не трогать руками ту часть инструмента, которая будет касаться оперируемого органа. 4. Подавать инструменты четко и быстро. 5. Знать характер операции, следить за ее ходом, как бы опережая хирурга, держать наготове нужный инструментарий. 6. Подать инструментарий так, чтобы не нанести повреждений себе и хирургу. 7. Подавать инструменты рукой. Подача инструментов рукамиПодача шприца. Сестра набирает раствор в шприц, следя за тем, чтобы не было пузырьков воздуха. Одевает иглу. Подает шприц, удерживая его за канюлю иглы, цилиндр и поршень. Медсестра проводит подсчет кол-ва местного анестетика, использованного во время операции/манипуляции. Подача скальпеля. Скальпель подается хирургу рукояткой, сестра держит его за шейку и лезвие при помощи салфетки, причем тупой конец лезвия должен быть обращен к ее ладони. Салфетка предохраняет руку сестры от пореза. Подача ножниц, зажимов. Подаются в закрытом виде кольцами к хирургу. Все изгибы инструментов должны быть направлены от руки медсестры, чтобы инструмент не зацепился за перчатку медсестры. Подача крючков. Крючки подаются парами, ручками к хирургу, изгибами от руки медсестры. Подача зондов, ложечек и других плоских инструментов. Подаются ручкой хирургу или несколько отступя от середины инструмента, чтобы не касаться поверхности инструмента, которая будет соприкасаться с тканями. Подача перевязочного материала — подают перевязочный материал инструментом; — подают свернутые валиком маленькие салфетки, зажатые по длине браншами корнцанга, для обсушивания операционного поля — применяют тампоны, на концы которых накладывают зажимы для обсушивания раны в глубине Ошибки при подаче инструментов нельзя излишне торопиться: лучше подавать инструменты медленно, но четко короткие нити для наложения швов трудно завязывать, а длинные путаются подавая толстую нить на тонкой игле, помните, что ткани быстро рвутся, а иглу трудно снять с нити; нельзя класть использованный инструмент к стерильному. Если инструмент еще понадобится, то его протирают салфеткой, смоченной в растворе фурацилина, и откладывают в строго определенное место Техника инструментальной перевязкиОсобенность инструментальной перевязки в том, что все ее этапы осуществляются только при помощи инструментов (чаще всего пинцетами): 1) после снятия бинта пинцетами осторожно снимают старую повязку; 2) берут новые стерильные пинцеты и при помощи стерильных шариков производят туалет окружающей рану кожи; 3) туалет раны, подготовку и наложение новой повязки также производят при помощи стерильных пинцетов (как правило, это делает хирург); 4) фиксируют повязку (см. технику наложения мягких повязок). Следует отметить, что по мере накопления опыта медицинской сестрой хирург нередко доверяет ей провести самостоятельно все этапы перевязки. Снять швы с раны.Для выполнения этой процедуры необходимы: пинцеты анатомический, хирургический и лапчатый, небольшие остроконечные ножницы или остроконечный скальпель, обычный набор перевязочного материала и медикаментов.  Вначале снимают повязку, производят осмотр и туалет окружности раны. Пинцетом захватывают нить шва за «усики» выше узла и, подтягивая узел по направлению к рубцу так, чтобы показалась часть нити, которая находилась в коже (она более светлая, обычно белая), ножницами или остроконечным скальпелем пересекают нить шва (А). Затем потягивают шов в противоположном направлении, т .е. к ране, удаляют нить из канала (Б). Снимая швы, внимательно смотрят, не показалась ли из канала шва капля лимфы, крови или гноя. Если ничего патологического не обнаружено, то после снятия швов рубец повторно смазывают йодонатом и покрывают стерильной повязкой. |