Транспортная инфраструктура. Расчет пропускной способности уличнодорожной сети города

Скачать 119.81 Kb. Скачать 119.81 Kb.

|

|

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. В.Г.ШУХОВА» (БГТУ им. В.Г. Шухова) Кафедра «Автомобильные и железные дороги» Расчетно-графическое задание по дисциплине «Транспортная инфраструктура» Тема: «Расчет пропускной способности улично-дорожной сети города» Выполнил: студент гр. ТТП - 41 Петров В.В Принял: канд. тех. наук, доцент Кузнецов Д.А. Белгород 2018 СОДЕРЖАНИЕ 1.Расчет пропускной способности существующей улично-дорожной сети (удс) города...........................................................................................................4 1.1.Оценка работы улично-дорожной сети существующего города................4 1.2.Планировочное решение участка улично-дорожной сети.........................15 1.3.Оценка перспективной работы улично-дорожной сети города................16 2.Расчет пропускной способности существующей удс города с перспективой на 20 лет................................................................................................................17 2.1.Оценка работы улично-дорожной сети существующего города..............17 2.2.Планировочное решение участка улично-дорожной сети.........................25 3.Список литературы...........................................................................................27 1.РАСЧЕТ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ (УДС) ГОРОДА 1.1.Оценка работы улично-дорожной сети существующего города На начальном этапе определяется площадь городской территории, на основании полученных данных производится дальнейший расчет. Площадь городской территории:  где F-площадь городской территории,км2, P-численность населения города, тыс.чел.,  -плотность населения, чел./км2. -плотность населения, чел./км2.Для определения общего размера передвижений по зонам города и в целом по городу необходимо производить разбивку транспортной сети на максимально однородные участки по величине пассажиропотоков и геометрическим показателям УДC: длине продольной оси города, протяженности магистральной сети и расстояния между магистралями в сети. От этих параметров будет зависеть время сообщений между пунктами тяготения. Число участков, образующихся при разбивке, определяется величиной города и растет по мере увеличения населенного пункта. Например, для группы городов с числом жителей от 250 до 500 тыс.чел. число расчетных элементов составляет 8-20 зон. В контрольной работе деление на зоны не осуществляется и принимается, что вышеуказанные показатели (длина продольной оси города, протяженность магистральной сети и расстояние между магистралями в сети), являющиеся исходными для определения годовой работы общественного транспорта, однородны на всей площади города. Их расчет производится по следующим формулам:  где Lпрод – длина продольной оси города, км;  где lм – расстояние между магистралями в сети, км; σ – плотность сети городских магистральных улиц, км/км2;  где Lм – протяженность магистральной сети города, км; При расчете и прогнозировании систем общественного транспорта необходимо знать среднюю дальность поездок и количество передвижений пассажиров, а также транспортную подвижность, которые зависят от численности и размера населенного пункта и определяется по следующим формулам:  где Lср - Средняя дальность поездок пассажиров, км; Существует взаимосвязь между крупностью города и протяженностью средней дальности поездки жителей. В том случае, если расчетная величина L ср превышает нормативный показатель Lсрнорм, для расчетов принимается Lсрнорм по табл. 1 приложения 1 (не превышает).  где П – годовое количество передвижений одного пассажира; Р' – транспортная подвижность населения, число передвижений в год, приходящихся на одного жителя, определяется натурными обследованиям, либо ориентировочно по табл. 2 приложения 1; φ – средняя дальность передвижения населения, складывается из трудовых и культурно-бытовых передвижений, значения которых представлены в табл. 3 приложения 1; Kп – коэффициент пересадочности, который в совокупности с маршрутным коэффициентом являются одними из показателей уровня качества и доступности транспортной системы города, являются расчетными величинами, нормативные показатели приведены в табл.4, приложения 1 . Принимаем следующие значения: Kп=1,5,Kм=3. На следующем этапе определяется общее количество передвижений в год (I), осуществляемое жителями города за год:  где П – годовое количество передвижений одного пассажира; Р – численность жителей города, тыс. чел. Далее определяется совокупная годовая работа общественного пассажирского транспорта (М, пас/км) и, соответственно, загрузка улично-дорожной сети (Z) по формулам:   где Кс – коэффициент суточной неравномерности движения транспортных средств. Определяется как отношение максимальных суточных размеров движения транспортных средств к среднесуточным за год. Составляет 1,1-1,4. Среднесуточная загрузка УДС определяется по формуле:  Организация транспортного процесса заключается, в первую очередь, в рациональном назначении числа работающих на маршруте автобусов, их пассажировместимости, режима и продолжительности работы автобуса на маршруте. Поэтому следующим этапом при выполнении контрольной работы является определение инвентарного количества общественного пассажирского транспорта (автобусов, троллейбусов, трамваев). Намечается не менее двух вариантов систем массового пассажирского транспорта, и определяется инвентарное количество транспортных средств в городе, а также интенсивность движения пассажирского вида транспорта. Полученные расчетные данные по двум вариантам организации пассажирских перевозок оформляются в виде таблицы, анализ которой позволяет выбрать наиболее целесообразный вариант набора транспортных средств. Так как численность города 300тыс. чел, то принимаем 2 варианта систем пассажирского транспорта: 1.Автобус малой вместимости(13-22%), автобус средней вместимости(47-58%), особо большой вместимости(20-40%); 2.Автобус малой вместимости(13-22%), автобус средней вместимости(47-58%), трамвай четырехосный(20-40%). В процентах указана доля перевозок. Таблица 1 Выбор варианта транспортных средств для организации пассажирских перевозок в городе

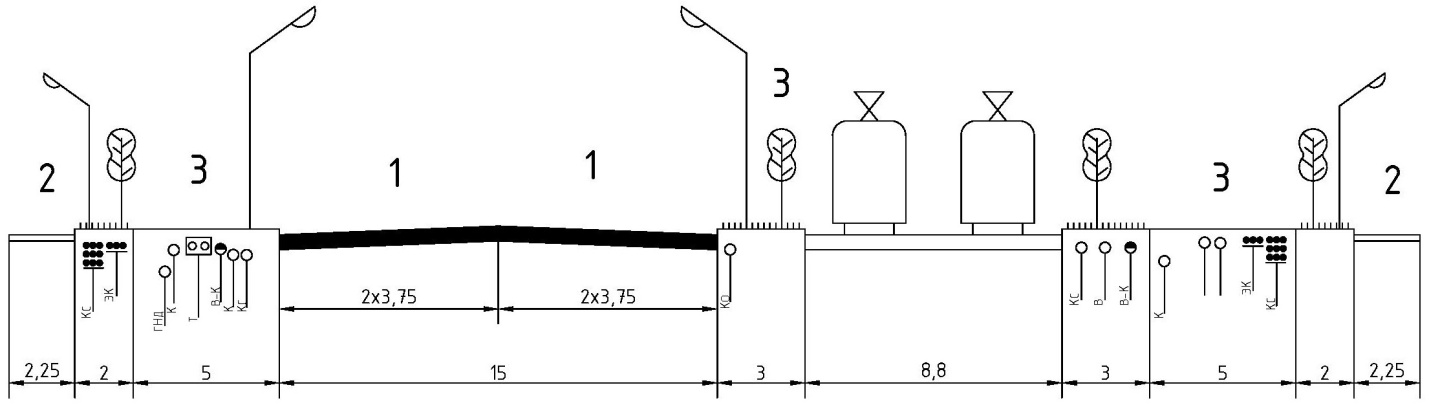

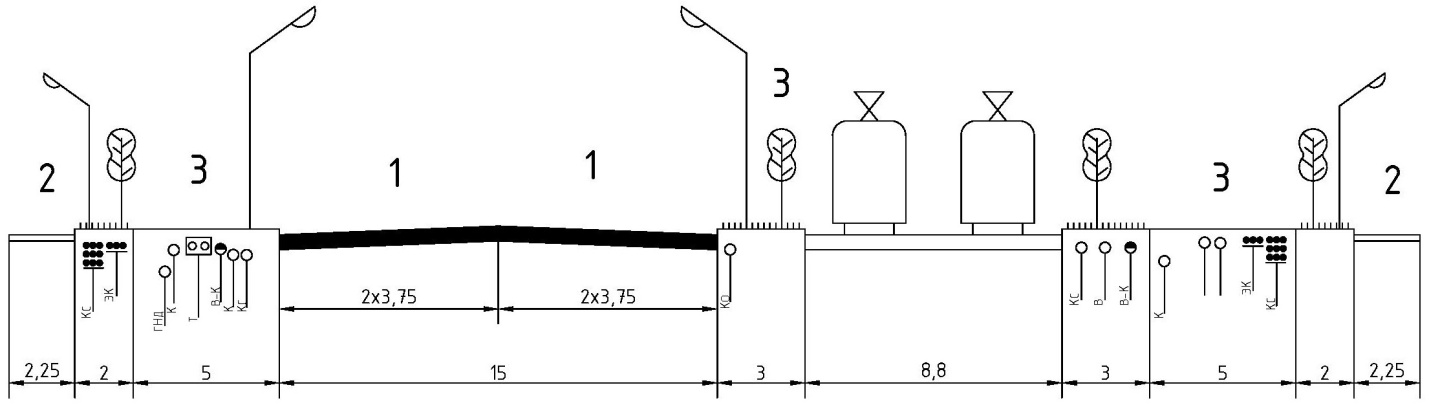

где  -инвентарное количество группы транспортных средств (автобусы, троллейбусы, трамваи), тр. ед; -инвентарное количество группы транспортных средств (автобусы, троллейбусы, трамваи), тр. ед; -работа, выполняемая каждым из видов транспорта, пас/км; -работа, выполняемая каждым из видов транспорта, пас/км; - вместимость транспорта, чел. - вместимость транспорта, чел. -коэффициент сезонной неравномерности движения; -коэффициент сезонной неравномерности движения; - коэффициент суточной неравномерности движения; - коэффициент суточной неравномерности движения; - коэффициент наполнения автобусов (h = 0,5-1); - коэффициент наполнения автобусов (h = 0,5-1); - коэффициент использования парка автобусов (γ = h); - коэффициент использования парка автобусов (γ = h); - время работы пассажирского транспорта, ч. (Т=12-18ч) ; - время работы пассажирского транспорта, ч. (Т=12-18ч) ; - средняя скорость подвижного состава. - средняя скорость подвижного состава. РАФ-577Е(15%)  ЗИЛ-158В(55%)  ЛАЗ-696(30%)  ЛИАЗ-677(15%)  ЛАЗ-696(55%)  КТМ-5-6(30%)      ,где Nавт - интенсивность движения транспортных средств по группам, ед/час. Условием оптимальности выбора варианта и типов общественного транспорта является нормированная величина интенсивности (не более 60 ед/час), которую не должна превышать расчетная интенсивность для выбранных видов транспорта. Основными характеристиками работы транспортных средств на маршрутах являются частота и интервал движения (tм) и время, затраченное пассажиром на поездку через город ( tmax). Частота движения – это количество пассажирских транспортных средств, проходящих через остановку в одном направлении по одному маршруту за один час. Интервал движения – это время между пассажирскими транспортными средствами, следующими по одному маршруту, в одном направлении, друг за другом. На практике эти показатели определяются натурными наблюдениями, теоретически усредненный интервал движения определяется по формуле.    Максимальные затраты времени пассажира на поездку через город складываются из cуммы временных интервалов: tmax = tподх. к ост. + t подх. к об. + tм + tдв , где tподх. к ост. – время подхода к остановке, мин; t подх. к об. – время подхода от остановки к объекту, мин; tм - средний интервал движения автобусов, мин; tдв – максимальное время движения транспортного средства по маршруту, мин. Время подхода к остановке и от остановки к объекту рассчитывается в соответствии с табл. 1 приложения 1. Время движения ( tдв) зависит: от благоустройства улиц, планировки города, конструктивных и динамических особенностей автобусов, интенсивности уличного движения и характера его регулирования, от степени загрузки транспортных средств. Величина его складывается из времени, необходимого на разгон автобуса при трогании с остановки, на движение с установившейся допустимой скоростью, на торможение при подъезде к остановкам и времени, расходуемому на задержки по причинам уличного движения. И составляет примерно 80-85% общего времени рейса пассажирского транспортного средства. В практических условиях нормативное время движения, а также общую продолжительность рейса определяют хронометражными наблюдениями, которые проводятся систематически техниками отдела эксплуатации в случаях: открытия новых маршрутов, изменений условий движения, замены типа автобусов, сезоны года и т.д. Эмпирическое усредненное время движения определяется по формуле      Расчетное время движения ( tmax) не должно превышать допустимые затраты времени на поездку (tmaxдоп). Допустимые затраты времени на поездку пассажиров зависят от крупности города, по величине этого показателя судят об уровне качества устройства УДС, организации маршрутов и работы транспортных средств на них. Для городов с числом жителей более 1 млн., при хорошем уровне качества организации движения пассажирских транспортных средств, tmaxдоп не должно превышать 40 мин, при численности жителей: от 500 тыс. до 1 млн. – 35 мин; от 250 до 500 тыс. – 30 мин; до 250 тыс. – 25 мин. Следующим этапом, выполнения контрольной работы является определение размера суммарной годовой работы, выполняемой всеми видами транспорта. Для этого необходимо рассчитать размер годовой работы каждого вида городского транспорта: - общественного пассажирского транспорта:  где Апас.тр.ср – работа, выполняемая каждым из видов пассажирских транспортных средств,         - парка легковых автомобилей города:  где qл – уровень автомобилизации в городе, авт/тыс.жит; Р – число жителей города, тыс. чел; lп – суточный пробег легковых автомобилей по городу, определяется по таблице 8 приложения 1.  - парка грузовых автомобилей города:  где qгр – уровень автомобилизации в городе, авт/тыс.жит; Р – число жителей города, тыс. чел; lп – суточный пробег грузовых автомобилей по городу, зависит от времени нахождения грузового транспортного средства в наряде и времени погрузки-разгрузки, определяемого классом перевозимых грузов, определяется расчетным путем.   где Тн – время в наряде, ч; tп-р – время погрузочно-разгрузочных работ, ч; tдв – время движения грузового транспортного средства через город, ч.  где Vэ – эксплуатационная скорость транспортного средства, км/ч.   Используя коэффициенты приведения подвижного состава к легковому автомобилю определяется общая работа автомобильного парка города.   Таким образом, пропускной способности участка УДС будет определена по формуле:  где где -пропускная способность участка УДС, авт/сут; -пропускная способность участка УДС, авт/сут; -протяженность магистральной сети города, км; -протяженность магистральной сети города, км; -коэффициент полосности проезжей части автомобильной дороги, -коэффициент полосности проезжей части автомобильной дороги, - коэффициент, учитывающий число пересечений на участке улично-дорожной сети. - коэффициент, учитывающий число пересечений на участке улично-дорожной сети. В городе примерно 40% сети занимают улицы и дороги общегородского значения с нормированной расчетной пропускной способностью (приложение 3). Остальную часть сети занимают улицы и дороги районного значения. Расчёт производится для указанного в задании числа полос движения. 1.2.Планировочное решение участка улично-дорожной сети Ширина пешеходной части тротуаров определяется по формуле:  где  - ширина одной полосы пешеходного движения, равная 0,75 м; - ширина одной полосы пешеходного движения, равная 0,75 м;  -требуемое количество полос тротуара, рассчитывается по формуле. -требуемое количество полос тротуара, рассчитывается по формуле.  где  - интенсивность движения пешеходов, чел./ч; - интенсивность движения пешеходов, чел./ч; -пропускная способность одной полосы движения тротуара, чел./ч. -пропускная способность одной полосы движения тротуара, чел./ч.  Для обеспечения отвода поверхностных вод всем элементам улицы придаются поперечные уклоны в сторону лотков. Величины поперечных уклонов должны составлять: на полосах проезжей части – 15 – 25 ‰; на тротуарах – 10 – 15 ‰; на разделительных и озеленительных полосах с грунтовым покрытием – 5 – 15 ‰ . В соответствии с обоснованными в п. 3 техническими нормативами и назначением проектируемых улиц на миллиметровой бумаге или ватмане формата А4 в масштабе 1 : 100 или любом другом, приведенном в ГОСТ [4, 5].вычерчиваются типовые поперечные профили принятых улиц на основании приложения 4 или [2, рис. 1 – 9]. На профиле указывают наименование всех элементов и их ширину, величины и направления поперечных уклонов, показывают инженерные сети, элементы озеленения и освещения. 1.3.Оценка перспективной работы улично-дорожной сети города Для оценки работы УДС города на перспективу в 20 лет необходимо определить численность жителей города, а также площадь городской застройки.  По окончании выполнения расчетов заполняется табл. 2 приложения 2 и делается вывод об изменении условий работы участка УДС. Затем вычерчиваются поперечные профили.  тыс. чел. тыс. чел. Рисунок 1 Поперечный профиль магистральной улицы районного значения с трамвайными путями существующий 1 – основная проезжая часть; 2 – тротуары; 3 – полосы озеленения и технические полосы; Т – телефонные кабели; В – водопровод; К – канализация; КС – кабели связи; КО – кабели освещения; ГНД – газопровод низкого давления. 2.РАСЧЕТ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ УДС ГОРОДА С ПЕРСПЕКТИВОЙ НА 20 ЛЕТ 2.1.Оценка работы улично-дорожной сети существующего города Площадь городской территории:  где F-площадь городской территории,км2, P-численность населения города, тыс.чел.,  -плотность населения, чел./км2. -плотность населения, чел./км2. где Lпрод – длина продольной оси города, км;  где lм – расстояние между магистралями в сети, км; σ – плотность сети городских магистральных улиц, км/км2;  где Lм – протяженность магистральной сети города, км;  где Lср - Средняя дальность поездок пассажиров, км; Существует взаимосвязь между крупностью города и протяженностью средней дальности поездки жителей. В том случае, если расчетная величина L ср превышает нормативный показатель Lсрнорм, для расчетов принимается Lсрнорм по табл. 1 приложения 1.  где П – годовое количество передвижений одного пассажира; Р' – транспортная подвижность населения, число передвижений в год, приходящихся на одного жителя, определяется натурными обследованиям, либо ориентировочно по табл. 2 приложения 1; φ – средняя дальность передвижения населения, складывается из трудовых и культурно-бытовых передвижений, значения которых представлены в табл. 3 приложения 1; Kп – коэффициент пересадочности, который в совокупности с маршрутным коэффициентом являются одними из показателей уровня качества и доступности транспортной системы города, являются расчетными величинами, нормативные показатели приведены в табл.4, приложения 1 .  где П – годовое количество передвижений одного пассажира; Р – численность жителей города, тыс. чел. Далее определяется совокупная годовая работа общественного пассажирского транспорта (М, пас/км) и, соответственно, загрузка улично-дорожной сети (Z) по формулам:   где Кс – коэффициент суточной неравномерности движения транспортных средств. Определяется как отношение максимальных суточных размеров движения транспортных средств к среднесуточным за год. Составляет 1,1-1,4. Среднесуточная загрузка УДС определяется по формуле:  Организация транспортного процесса заключается, в первую очередь, в рациональном назначении числа работающих на маршруте автобусов, их пассажировместимости, режима и продолжительности работы автобуса на маршруте. Поэтому следующим этапом при выполнении контрольной работы является определение инвентарного количества общественного пассажирского транспорта (автобусов, троллейбусов, трамваев). Намечается не менее двух вариантов систем массового пассажирского транспорта, и определяется инвентарное количество транспортных средств в городе, а также интенсивность движения пассажирского вида транспорта. Полученные расчетные данные по двум вариантам организации пассажирских перевозок оформляются в виде таблицы, анализ которой позволяет выбрать наиболее целесообразный вариант набора транспортных средств. Так как численность города 391тыс. чел, то принимаем 2 варианта систем пассажирского транспорта: 1.Автобус малой вместимости(13-22%), автобус средней вместимости(47-58%), особо большой вместимости(20-40%); 2.Автобус малой вместимости(13-22%), автобус средней вместимости(47-58%), трамвай четырехосный(20-40%). В процентах указана доля перевозок. Таблица 2 Выбор варианта транспортных средств для организации пассажирских перевозок в городе

где  -инвентарное количество группы транспортных средств (автобусы, троллейбусы, трамваи), тр. ед; -инвентарное количество группы транспортных средств (автобусы, троллейбусы, трамваи), тр. ед; -работа, выполняемая каждым из видов транспорта, пас/км; -работа, выполняемая каждым из видов транспорта, пас/км; - вместимость транспорта, чел. - вместимость транспорта, чел. -коэффициент сезонной неравномерности движения; -коэффициент сезонной неравномерности движения; - коэффициент суточной неравномерности движения; - коэффициент суточной неравномерности движения; - коэффициент наполнения автобусов (h = 0,5-1); - коэффициент наполнения автобусов (h = 0,5-1); - коэффициент использования парка автобусов (γ = h); - коэффициент использования парка автобусов (γ = h); - время работы пассажирского транспорта, ч. (Т=12-18ч) ; - время работы пассажирского транспорта, ч. (Т=12-18ч) ; - средняя скорость подвижного состава. - средняя скорость подвижного состава. РАФ-577Е(15%)  ЗИЛ-158В(55%)  ЛАЗ-696(30%)  ЛИАЗ-677(15%)  ЛАЗ-696(55%)  КТМ-5-6(30%)              Расчетное время движения ( tmax) не должно превышать допустимые затраты времени на поездку (tmaxдоп). Допустимые затраты времени на поездку пассажиров зависят от крупности города, по величине этого показателя судят об уровне качества устройства УДС, организации маршрутов и работы транспортных средств на них. Для городов с числом жителей более 1 млн., при хорошем уровне качества организации движения пассажирских транспортных средств, tmaxдоп не должно превышать 40 мин, при численности жителей: от 500 тыс. до 1 млн. – 35 мин; от 250 до 500 тыс. – 30 мин; до 250 тыс. – 25 мин. Следующим этапом, выполнения контрольной работы является определение размера суммарной годовой работы, выполняемой всеми видами транспорта. Для этого необходимо рассчитать размер годовой работы каждого вида городского транспорта: - общественного пассажирского транспорта:  где Апас.тр.ср – работа, выполняемая каждым из видов пассажирских транспортных средств,         - парка легковых автомобилей города:  где qл – уровень автомобилизации в городе, авт/тыс.жит; Р – число жителей города, тыс. чел; lп – суточный пробег легковых автомобилей по городу, определяется по таблице 8 приложения 1.  - парка грузовых автомобилей города:  где qгр – уровень автомобилизации в городе, авт/тыс.жит; Р – число жителей города, тыс. чел; lп – суточный пробег грузовых автомобилей по городу, зависит от времени нахождения грузового транспортного средства в наряде и времени погрузки-разгрузки, определяемого классом перевозимых грузов, определяется расчетным путем.   где Тн – время в наряде, ч; tп-р – время погрузочно-разгрузочных работ, ч; tдв – время движения грузового транспортного средства через город, ч.  где Vэ – эксплуатационная скорость транспортного средства, км/ч.   Используя коэффициенты приведения подвижного состава к легковому автомобилю определяется общая работа автомобильного парка города.   Таким образом, пропускной способности участка УДС будет определена по формуле:  где где -пропускная способность участка УДС, авт/сут; -пропускная способность участка УДС, авт/сут; -протяженность магистральной сети города, км; -протяженность магистральной сети города, км; -коэффициент полосности проезжей части автомобильной дороги, -коэффициент полосности проезжей части автомобильной дороги, - коэффициент, учитывающий число пересечений на участке улично-дорожной сети. - коэффициент, учитывающий число пересечений на участке улично-дорожной сети. 2.2.Планировочное решение участка улично-дорожной сети Ширина пешеходной части тротуаров определяется по формуле:  где  - ширина одной полосы пешеходного движения, равная 0,75 м; - ширина одной полосы пешеходного движения, равная 0,75 м;  -требуемое количество полос тротуара, рассчитывается по формуле. -требуемое количество полос тротуара, рассчитывается по формуле.  где  - интенсивность движения пешеходов, чел./ч; - интенсивность движения пешеходов, чел./ч; -пропускная способность одной полосы движения тротуара, чел./ч. -пропускная способность одной полосы движения тротуара, чел./ч.   Рисунок 2 Поперечный профиль магистральной улицы районного значения с трамвайными путями на перспективу 1 – основная проезжая часть; 2 – тротуары; 3 – полосы озеленения и технические полосы; Т – телефонные кабели; В – водопровод; К – канализация; КС – кабели связи; КО – кабели освещения; ГНД – газопровод низкого давления. Таблица 3 Сводная таблица по оценке эффективности пропускной способности УДС

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 1.СП 42.13330.2016 Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01–89*. – М.: ФГУП ЦПП, 2016. – 56 с. 2.Руководство по проектированию городских улиц и дорог / Центр. ин-т и проектный ин-т по градостроительству Госгражданстроя. – М. : Стройиздат, 1980. – 222 с. 3.СП 34.13330.2012. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02–85*– М. : ФГУП ЦПП, 20125. – 54 с. 4.Организация дорожного движения: справочное пособие / А.Л. Рыбин, И.Ф. Живописец, А.А. Шевяков, В.А. Аксенов. – М.: ФГУП «РОСДОРНИИ», 2010. – 416 с. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||