Реферат_Сложноцветные. Реферат на тему представители рода Matricaria sp. семейства Asteraceae студентка 1 курса

Скачать 2.93 Mb. Скачать 2.93 Mb.

|

|

Казахский национальный университет имени аль-фараби Факультет биологии и биотехнологии  Реферат на тему: представители рода Matricariasp. семейства Asteraceae Выполнила: студентка 1 курса специальности «6В05103-Биотехнология» Сулейменова Дания Алматы,2022 Содержание Краткая характеристика семейства Asteraceae Морфологические особенности представителей сложноцветных Практическое применение Род Matricaria sp. семейства Asteraceae Ботаническое описание Экология 2.3 Фитоценология 2.4 Хозяйственное значение Общая характеристика семейства Asteraceae Астровые (лат. Asterаceae), или Сложноцветные (лат. Compоsitae) - одно из самых больших семейств двудольных растений; включает 25 000 видов, на территории Казахстана более 700. Представители семейства астровых растут во всех широтах земного шара в сильно различающихся климатических условиях. Наибольшее их количество отмечают в тропических и субтропических зонах, а также в умеренных областях. Они произрастают на лугах, в гористой и лесной местности. Реже встречаются в тропических лесах с очень высокой влажностью и низинах. Вторые по численности – полукустарники и кустарники высотой 1-8 м. Самая редкая форма – деревья, охватывает всего 2% от общей численности. В основном это экзотические растения высотой 30-40 м, обитающие на Мадагаскаре или других островах возле океана. Некоторые виды образуют целые леса [1]. Морфологические особенности представителей семейства сложноцветных Листья. Листья простые, цельные или рассеченные, без прилистников. Листорасположение очередное, реже супротивное или мутовчатое. Величина, форма и степень расчленения листовой пластинки сильно варьируют, от очень крупных до маленьких, очень редуцированных с прутьевидными фотосинтезирующими стеблями. У большинства сложноцветных листья характеризуются тем или иным типом перистого жилкования. Однако встречаются листья со строго параллельным или параллельно-дуговидным жилкованием, как у некоторых видов рода козелец (Scorzonera).

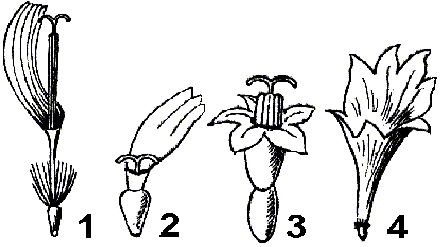

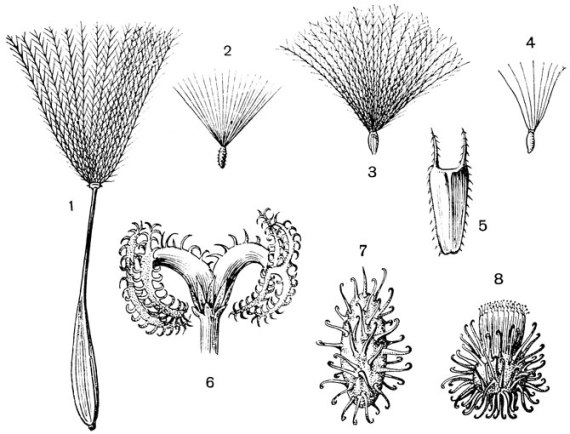

Цветок и Соцветие. Растения семейства сложноцветных имеют соцветие корзинка. Основу корзинки образует расширенное ложе соцветия, или общее цветоложе, на котором располагаются тесно примыкающие друг к другу цветки. Снаружи цветоложе окружено оберткой, состоящей из видоизмененных верховых листьев. Основная функция обертки заключается в защите цветков от неблагоприятных внешних воздействий среды. Листочки обертки располагаются в 1-2 или несколько рядов. Общее цветоложе может быть более или менее плоским (как, например, у подсолнечника), но может быть также вогнутым, выпуклым, конусовидным и иной формы. Его поверхность нередко усажена пленками, щетинками или волосками. Это видоизмененные прицветники. В определенном соответствии с размером цветоложа находится и число цветков в корзинке. У подсолнечника однолетнего оно превышает тысячу, но в женских соцветиях видов рода амброзия (Ambrosia) лишь 2 цветка, а корзинки у видов рода мордовник (Echinops) содержат всего один цветок.  Рисунок 3 - Виды соцветий: Пупавка красильная (Anthemis tinctoria) Хризантема увенчанная (Glebionis coronarium) Хризантема многостебельная (Coleostephus myconis) Хризантема кустарниковая (Argyranthemum frutescens) Осот огородный (Sonchus oleraceus) Цикорий обыкновенный (Cichorium intybus) Газания жестковатая (Gazania rigens) Галактитес войлочный (Galactites tomentosa) Календула полевая (Calendula arvensis) Нивяник обыкновенный (Leucanthemum vulgare) Ястребинка обыкновенная (Hieracium lachenalii) Остеоспермум Эклона (Osteospermum ecklonis) В корзинке сложноцветных разные типы цветков: трубчатые, язычковые, ложноязычковые, воронковидные.  Рисунок 4 - Цветки сложноцветных: 1 — язычковый; 2 — ложноязычковый; 3 — трубчатый; 4 — воронковидный Плод. Плод сложноцветных - семянка. Это односемянный невскрывающийся плод с более или менее плотным кожистым и обычно нетолстым околоплодником, как правило, отделяющимся от семени. Лишь в очень редких случаях, как у видов неотропического рода вульфия (Wulffia), семянки с сочным околоплодником. Те волоски или щетинки, которые окружали основание венчика, превращаются в хохолок, служащий как бы парашютом и позволяющий семянкам далеко разноситься по ветру (анемохория). У других же видов на конце семянки развиваются два или три шипика с обращёнными назад зубцами (как у череды). Посредством этих шипиков семянки прицепляются к шерсти животных или одежде человека и таким образом разносятся на далёкое расстояние (зоохория) [2].  Рисунок 5 - Плоды сложноцветных 1 - козлобородник (Tragopogon paradoxum); 2 - бодяк полевой (Cirsium arvense); 5 - золотая розга (Solidago virga aurea); 4 - крестовник (Senecio); 5 - череда (Bidens tripartita); 6 - диптерокома (Dipterocoma pusilla) - корзинка; 7 - дурнишник колючий (Xanthium spinosum) - корзинка; 8 - лопух большой (Arctium majus) – корзинка 1.2 Практическое применение Пищевое. Многие виды сложноцветных принадлежат к важным культурным растениям. Среди них первое место занимает подсолнечник однолетний, отличающийся самыми крупными головками из всего семейства сложноцветных (иногда до 50 см в диаметре). Также культивируют подсолнечник клубненосный (топинамбур, земляная груша), цикорий, артишок, латук, стевию и др. Декоративное. В цветниках выращивают георгины, астры, маргаритки, циннии, кореопсис, бархатцы, ноготки и другие. Медицинское. В медицинских целях используют полынь, эстрагон, тысячелистник, некоторые виды ромашки, арнику, череду трёхраздельную, календулу лекарственную, расторопшу пятнистную и пр. Производственное. Соки серпухи красильной, пупавки красильной ранее широко использовались для изготовления жёлтых и зелёных красок [3]. Род Matricaria sp. семейства Asteraceae Рома́шка (лат. Matricária) - род многолетних цветковых растений семейства Астровые, или Сложноцветные (Asteraceae), объединяет около двадцати видов невысоких пахучих трав, цветущих с первого года жизни. Наиболее известный вид - Ромашка аптечная (Matricaria chamomilla), это растение широко используется в лечебных и косметических целях. Часто ромашкой (с ботанической точки зрения ошибочно) называют виды растений других родов семейства Астровые, таких как Астра, Гербера, Дороникум, Нивяник, Остеоспермум, Пиретрум, Пупавка, Трёхрёберник, Хризантема, для соцветий-корзинок которых характерны краевые язычковые цветки с белыми или другой окраски лепестками и более тёмная центральная часть соцветия. На территории Казахстана произрастает вид Matricariarecutita L., которая широко используется в медицине. Ареал распространения: произрастает на территории всего горного Казахстана, но наиболее часто на территории Заилийского Алатау. Ботаническое описание омашка аптечная — однолетнее травянистое растение с сильным специфическим запахом. Всё растение голое, без опушения. Корень стержневой, слабо разветвлённый, светло-бурый. Стебель прямостоячий, высотой от 15 до 60 см, обычно разветвлённый от основания, реже простой, ребристо-бороздчатый, внутри полый, до верхушки облиственный. Листья очерёдные, сидячие, при основании несколько расширенные, в общем очертании широколанцетные или яйцевидные, длиной от 15 до 60 мм (обычно — от 20 до 30 мм), шириной от 5 до 18 мм (обычно — от 10 до 15 мм), дважды- или триждыперисторассечённые на раздвинутые сегменты (доли). Отдельные доли — узколинейные, почти нитевидные (шириной до 0,5 мм), шиловидно-заострённые, с коротким мягким остриём на верхушке[13][14]. Соцветия — конические корзинки диаметром до 25 мм (на боковых побегах мельче); многочисленные, расположены на тонкоребристых длинных (до 8 см, обычно — от 3 до 5 см) цветоносах на верхушках стеблей и боковых побегов. Соцветия образуют в совокупности общее щитковидное соцветие. Обёртки корзинок — многорядные, диаметром от 5 до 8 мм. Листочки обёрток — черепитчатые, мелкие, продолговатые, тупые, желтовато-зелёные, по краям буровато-плёнчатые; внешние листочки у́же и немного короче внутренних. Цветоложе корзинки голое, без плёнок и щетинок, внутри полое, в начале цветения полушаровидное, в конце цветения и при плодах — удлинённое до узкоконического. Этот характерный признак корзинок позволяет отличить ромашку аптечную от похожих на неё других видов рода Ромашка. Корзинки состоят из цветков двух типов: от 12 до 18 женских язычковых цветков образуют наружный ряд, а в середине соцветия расположены многочисленные трубчатые обоеполые цветки. Краевые цветки — с белыми отогнутыми язычками, имеющими длину от 8 до 14 мм и ширину от 2,5 до 3 мм, с пятью зубцами на верхушке; к концу цветения язычки отгибаются вниз. Внутренние трубчатые цветки — золотисто-жёлтые, значительно мельче язычковых, с пятилопастным венчиком. Тычинок в трубчатых цветках пять, сросшихся пыльниками в трубку, окружающую столбик. На верхушках пыльников имеются острые треугольные придатки. Пестик — с нижней одногнёздной завязью, нитевидным столбиком и двумя линейными загнутыми рыльцами. Распускаются корзинки постепенно. Сначала язычковые цветки направлены вверх, а цветоложе плоское. Затем венчики язычковых цветков располагаются горизонтально, цветоложе вытягивается, и зацветают нижние трубчатые цветки. Когда язычковые цветки отцветают, их венчики отклоняются вниз, цветоложе всё более принимает коническую форму. Трубчатые цветки расцветают от края к центру; к тому моменту, когда расцветают цветки, находящиеся в самом центре корзинки (на вершине конуса), крайние (нижние) трубчатые цветки уже находятся в стадии плодоношения. Плоды — цилиндрические, притуплённые, слегка согнутые мелкие семянки (длиной от 1 до 2 мм, шириной от 0,2 до 0,3 мм), у основания суженные. С боков семянки слегка сжаты, со спинки — слегка выпуклы. Стенки семянок с внешней спинной стороны — гладкие, с внутренней — 4—5-, иногда 5—6-продольноребристые. Вершина косоусечённая (кососрезанная), в центре валик с округлым остатком столбика. Плодовый рубчик кососрезанный, кольцеобразно-углублённый. Поверхность — матовая или слегка лоснящаяся. Окраска семянок — буро-зелёная (в массе — серебристо-серая); рёбрышки, валики у основания и на вершине светлые; межрёберное пространство тёмно-серое. Паппуса (хохолка) у семянок ромашки аптечной обычно нет (лишь иногда он имеется в виде едва заметной зазубренной коронки)  Рисунок 6 – строение цветка ромашки 2.2 Экология. Ромашка аптечная — типичный мезофит, однако на самых ранних этапах онтогенеза для получения всходов и их развития требуются условия повышенной влажности, особенно в первые 5—7 дней после посева. В сухой почве и на её поверхности семена не прорастают совсем. Генеративные растения выдерживают кратковременную засуху, сокращая при этом период цветения и общую продолжительность жизни. Повышенная влажность почв и воздуха способствует разрастанию вегетативных частей и растягивает период цветения. Не переносит застоя воды, предпочитает дренированные плодородные суглинистые почвы. Ромашка светолюбива в течение всей жизни. При слабом затенении происходит увеличение массы ростовых органов и резко снижается масса плодущих органов за счёт уменьшения числа корзинок и их размеров. Светолюбие ромашки приводит к выпадению этого растения из травостоя, образованного быстрорастущими и высокими видами. Ромашка — растение длинного дня. При искусственном укорачивании продолжительности освещения до 10 часов в сутки уменьшается число соцветий на одном растении. При выращивании растений на «коротком дне» в течение 50 суток соцветия не образовывались совсем, но вырастали густооблиственные стебли. При продолжении опыта до 60 суток растения развивали только розеточные листья [4-5]. Оптимальной температурой вегетационного периода для ромашки считается 19—21 °C. При повышении температуры воздуха до 28—31 °C уменьшаются число соцветий и их величина. Ромашка аптечная весьма отзывчива на удобрение. В фазе розетки положительное влияние оказывают фосфорные удобрения; в период интенсивного роста стеблей увеличивается потребность в азоте и калии. Избыток солей фосфора ускоряет цветение и укорачивает продолжительность жизни растений. Усиленное азотное питание вызывает удлинение периода вегетации, усиливает образование соцветий в более поздний период. Интенсивное калийное питание благоприятно для роста вегетативных органов, но не оказывает существенного влияния на урожай соцветий[42]. Среди азотных удобрений аммиачные соли способствуют лучшему перенесению растениями неблагоприятных внешних условий[43]. Отмечено положительное влияние ряда микроэлементов (марганца, кобальта, меди, бора) на развитие ромашки и урожай её соцветий. Известкование кислых почв ведёт к усиленному росту листьев и уменьшению доли стеблей и соцветий в общей надземной массе. При этом уменьшается потребление растениями питательных веществ, что приводит к снижению урожая корзинок. 2.3 Фитоценология Из-за ярко выраженного светолюбия ромашка аптечная не выдерживает конкуренции с быстрорастущими травами, поэтому растёт только в несформированных фитоценозах: на залежах, пустырях, по обочинам железных и шоссейных дорог, в населённых пунктах, садах, виноградниках, посевах зерновых и пропашных культур и так далее. Поскольку такие местообитания находятся под постоянным контролем и воздействием человека, заросли ромашки от года к году резко меняют свои площади, вплоть до полного исчезновения этого растения в каких-то местах. Помимо хозяйственной деятельности человека, в исчезновении и столь же неожиданном появлении ромашки важным фактором является погода в период формирования плодов и в период прорастания семян. В наиболее плотных зарослях численность ромашки достигает 750 особей на 1 м²[6]. 2.4 Хозяйственное значение Ромашка — одно из самых употребляемых растений в медицине, в 1986 году она была официнальным сырьём в 26 странах мира. В качестве лекарственного сырья используют соцветия ромашки. Корзинки собирают в начале цветения, в стадии горизонтального расположения язычковых цветков. При более позднем сборе образовавшиеся в нижних рядах трубчатых цветков плодики при сушке легко осыпаются, и в сырье бывает слишком много мелких частиц. Собирают вручную, коротко ощипывая цветоножки, или же пользуются специальными гребнями для очесывания корзинок (теми же, что для сбора ягод черники). Сумма фенольных соединений, обнаруженных в ромашке, при экспериментальном отёке лёгких оказывает защитное действие на клеточные сосудистые мембраны [7]. Препараты ромашки аптечной внутрь назначают как потогонное, ветрогонное, спазмолитическое средство при расстройствах менструаций, спазмах кишечника, метеоризме, поносах, гастритах, колитах; наружно — для полоскания рта, зева и горла, для клизм и ванн, как мягчительное и противовоспалительное средство в виде припарок из распаренных цветков ромашки и бузины чёрной. Отвар ромашки используют также для промывания гноящихся ран и как примочку для глаз. В сборах с другими растениями ромашку используют также при аденоме простаты, хроническом гломерулонефрите, хроническом простатите и шеечном цистите [7]. Соцветия в фитобальнеологии используют при лечении постдизентерийного колита, дисбактериоза, хронических гастритов; в эндокринологии — для нормализации функций эндокринных желёз и обменных процессов; в акушерстве и гинекологии— при дисменорее, альгодисменорее, вульвите, эндоцервиците; в стоматологии— при пародонтозе, гингивите, периодентите, стоматите; в дерматологии— как депигментирующее, антимикотическое, при себорее, гиперкератозе волосистой части головы Применение в косметике. Известна фотозащитная эффективность экстрактов ромашки. В косметике применяется в товарах для детей (мыло, кремы, лосьоны), зубных пастах, кремах для лица и рук, губных помадах, средствах для загара, маслах для ухода за кожей тела, шампунях и ополаскивателях. В экстракте ромашки содержатся флавоноиды в сочетании с витамином C, что обеспечивает антиоксидантный комплекс, защищающий кожу от неблагоприятного воздействия окружающей среды. Поэтому его вводят в состав декоративной косметики нового поколения (с биологически активными добавками) [8]. В быту отваром ромашки моют лицо, полагая, что кожа при этом приобретает бархатистость и мягкость. Экстракт ромашки обладает свойством абсорбировать токсины и продукты клеточного метаболизма. Косметологи рекомендуют им умываться вместо мыла. Экстракт ромашки входит в состав очищающих косметических средств, тоников, средств по уходу за губами. Косметические маски, в состав которых входит ромашковое масло, рекомендуются для сухой кожи и способствуют её очищению и регенерации, улучшению структуры. Настойка ромашки входит в состав питательных кремов, которые нормализуют обменные процессы в коже, тонизируют и питают её. Экстракт ромашки оказывает на кожу противовоспалительное, противоаллергическое, смягчающее, обезболивающее, увлажняющее, регенерирующее, успокаивающее и ранозаживляющее действие. Ромашка входит в состав косметических средств по уходу за чувствительной и проблемной кожей лица. Отваром ромашки умываются при стойкой красноте лица и розовых угрях. Экстракт ромашки входит в состав средств для и после бритья, дезинфицируя и смягчая кожу [8]. Другое применение В пищевой промышленности эфирное масло ромашки применяется для ароматизации ликёров, вин и горьких настоек, в качестве пряности используются листья ромашки. Надземную часть используют как замену чая. Трава ромашки аптечной из-за резкого запаха, обусловленного присутствием в ней эфирного масла, на пастбище скотом почти не поедается, хотя из сена животными она не выбрасывается. В сушёном виде ромашка не портит вкуса молока, но, съеденная в свежем виде, придаёт молоку неприятный привкус. Корм для лошадей. Цветками можно окрашивать шерсть в жёлтый цвет, а натуральный шёлк — в светло-жёлтый. В Польше отваром цветков ромашки окрашивают «крашенки». В ветеринарии настой применяют так же, как и в практической медицине, и, кроме того, при интоксикациях, гельминтозах, анурии, судорогах у лошадей, чуме у собак, параличе у овец, желтухе у рогатого скота, порошок— против эктопаразитов птиц. В составе препарата хамазол соцветия предложены для лечения и профилактики мастита у коров. Из остатков сырья (шрота) можно получать токоферол. Эфирный экстракт ингибирует вирус табачной мозаики. Садоводы-любители применяют ромашку против тлей, клещей, мелких гусениц. Семена ромашки аптечной, погружённые в воду, выделяют клейкую слизь, в которой склеиваются и погибают личинки комаров. Ромашковое масло употребляется как растворитель при окрашивании фарфоровых изделий [8]. Список использованной литературы Кирпичников М. Э. Семейство сложноцветные (Asteraceae, или Compositae) // Жизнь растений : в 6 т. / гл. ред. А. Л. Тахтаджян. – М.:Просвещение, 1981. – С. 462 – 476. Хржановский В. Г. Курс общей ботаники. Часть 2. Систематика растений: Учебник для сельхозвузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. школа, 1982. – С. 439 – 450. Кабанов А. В. Особенности формирования коллекции поздно цветущих представителей семейства астровые в ГБС РАН // Цветоводоство: история, теория, практика : Материалы VII международной научной коференции. - Минск: Конфидо, 2016. – С.215–224. Байтенов М.С. Флора Казахстана. – Алматы: Ғылым, 2001. – Т. 1-2 Аралбай Н.К., Нестерова С.Г., Инелова З.А., Чилдибаева А.Ж. Материалы к оценке разнообразия семейства Asteraceae Иле-Балхашского региона // Вестник КазНу. – Сер.биолог. – 2014г. – N2. – С. 24-29. Рыжкова Н. П., Пикунов Е. Ю. Лекарственные растения: От А до Я. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. — С. 294—296. — ISBN 5-222-08879-0. Универсальная энциклопедия лекарственных растений / сост. И. Н. Путырский, В. Н. Прохоров. — М.: Махаон, 2000. — 656 с. — 15 000 экз. — ISBN 5-88215-969-5. Ковалёва Н. Г. Ромашка аптечная — Matricaria recutita // Лечение растениями. Очерки по фитотерапии. — М.: Медицина, 1972. — С. 212—214. |