плейстоцен. Реферат по дисциплине Общее землеведение

Скачать 248.23 Kb. Скачать 248.23 Kb.

|

|

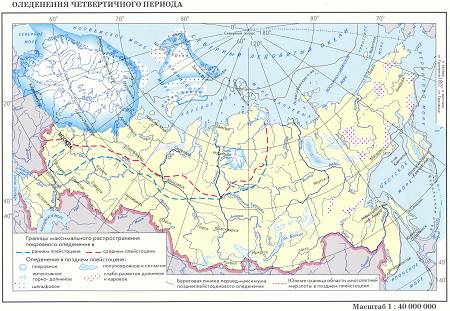

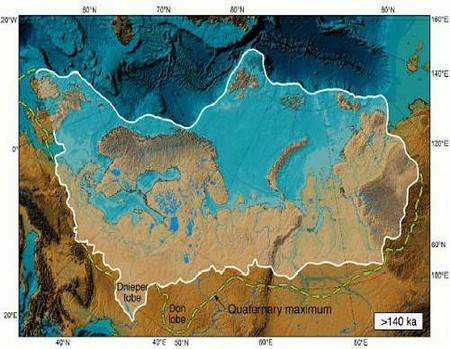

МИНОБРНАУКИ РОССИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Омский государственный педагогический университет» (ФГБОУ ВО «ОмГПУ») Факультет Естественнонаучного образования Кафедра Географии и Методики обучения географии Гляциальный рельеф областей плейстоценового оледенения. Реферат по дисциплине «Общее землеведение» Выполнил: студент 16 группы Лукьянов Вячеслав Александрович ______________________ (подпись) Научный руководитель: Мезенцева Ольга Варфоломеевна д.г.н., профессор Оценка ________________ «18» Мая 2018 г. _______________________ (подпись) Омск 2018. Оглавление1.Оледенения плейстоцена 2 2. Рельеф областей плейстоценового материкового оледенения 8 2.I Зона преобладающей ледниковой денудации 8 Здесь практически повсеместно обнажаются докембрийские кристаллические породы, а вдоль западного побережья Скандинавского полуострова – породы кембрия и силура. Выходы коренных пород подверглись ледниковой обработке, причем ледник в своем движении приспосабливался к древним структурам, создавая ориентированные денудационные формы рельефа, например, скалистые гряды с ледниковой обработкой – сельги, и параллельные им вытянутые впадины, представляющие сейчас многочисленные озера. Финляндию и Карелию называют «странами тысяч озер». Многие гряды и впадины обусловлены разломной тектоникой, т.е. ледник лишь обработал гряды, склоны и днища впадин, но не создал крупных выработанных форм. Более мелкие формы с ледниковой обработкой – бараньи лбы, скопление их образует рельеф «курчавых скал». На их склонах выделяются ледниковые «шрамы».[4] 8 2.II Зона преобладающей ледниковой аккумуляции 9 в зависимости от сохранности форм аккумулятивного гляциального рельефа, обусловленного возрастом ледника, подразделяется на несколько подзон. 9 2.III Перигляциальная зона 10 3. Роль оледенений четвертичного периода в формировании рельефа 12 4. Заключение. 15 5. Список литературы: 15 1.Оледенения плейстоцена Наиболее резкие изменения климата происходили в плейстоцене (0,8 или 0,7 - 0,01млн. лет назад. По данным А.А. Величко (1977), в плейстоцене было не менее семи теплых и семи холодных эпох. На Русской равнине начало плейстоцена ознаменовалось михайловским (петропавловским) относительно теплым периодом (800-730 тыс. лет), когда среднегодовые температуры составляли 12-15°С, а в январе они были около 0°С. За ним последовало покровское похолодание (730-670 тыс. лет), во время которого температура января была на 4-5°С ниже современной. Затем наступило ильинское время неоднократного и резкого колебания климата (670-620 тыс. лет).[5] 1.I Донское оледенение После ильинского времени произошло самое большое на Русской равнине донское оледенение (620-530 тыс. лет назад). В период его максимального развития практически вся северная половина равнины представляла собой ледяную пустыню, а в пределах Окско-Донской равнины покровный ледник огромным языком шириной более 400 км продвигался южнее 50° с.ш.  1.II Мучкапское межледниковье За донским оледенением последовало мучкапское (беловежское, рославльское) межледниковье(530-480 тыс. лет). Климат мучкапского времени был достаточно теплым. Средние температуры января составляли - 3°С, июля 20°С в Смоленской и Брянской областях, и соответственно 5°С и 25°С в Запорожье, где на некоторое время установился сухой субтропический климат. 1.III Окское (московское оледенение) После мучкапского межледниковья наступило окское (московское) оледенение (480-420 тыс. лет назад). Оно было значительно меньше предшествующего донского. Тем не менее, на всей Русской равнине и тогда отмечались весьма суровые климатические условия. 1.IV Лихвинское межледниковье Средний плейстоцен (0,4-0,13 млн. лет назад характеризовался резкими сменами холодных и теплых эпох. Его открыло лихвинское межледниковье (420-390 тыс. лет), во время которого средние температуры января в средней полосе Русской равнины были около 0°С, то есть на на 8-10°С превышали современные значения, а июля 18-20°С (на 1-2°С выше современных значений). Переход от лихвинского междедниковья к последующей днепровской ледниковой эпохе (390-250 тыс. лет) сопровождался неоднократными похолоданиями и потеплениями, разница температур января во время которых составляла 10-12°С.

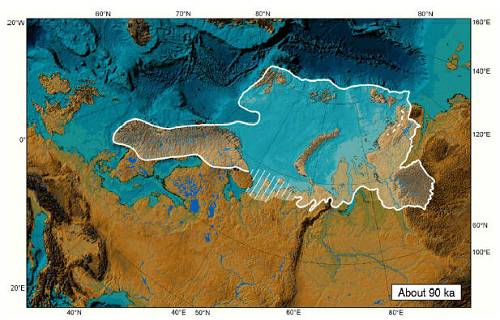

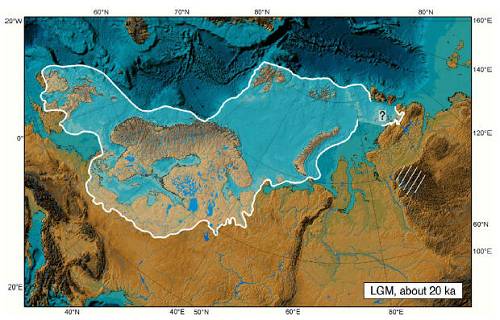

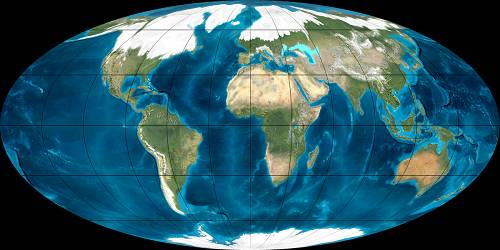

1.V Днепровское оледенение Днепровское оледенение было максимальным в среднем плейстоцене (250-170 или 110 тыс. лет назад). Оно состояло из двух или трех стадий. Иногда последнюю стадию Днепровского оледенения выделяют в самостоятельное московское оледенение (170-125 или 110 тыс. лет назад), а разделеющий их период относительно теплого времени рассматривают как одинцовское межледниковье.  В максимальную стадию этого оледенения значительная часть Русской равнины была занята ледниковым покровом, который узким языком по долине Днепра проникал на юг до устья р. Орели. На большей части данной территории существовала многолетняя мерзлота, а среднегодовая температура воздуха была тогда не выше -5-6°С. На юго-востоке Русской равнины в среднем плейстоцене произошло так называемое «раннехазарское» повышение уровня Каспийского моря на 40-50 м, которое состояло из нескольких фаз. Их точная датировка неизвестна. 1.VI Микулинское межледниковье Вслед за днепровским оледенением последовало микулинское межледниковье (125 или 110-70 тыс. лет назад). В это время в центральных районах Русской равнины зима была значительно мягче, чем сейчас. Если в настоящее время средние температуры января близки к -10°С, то в микулинское межледниковье они не опускались ниже -3°С. Микулинскому времени соответствовало так называемое «позднехазарское» повышение уровня Каспийского моря. На севере Русской равнины отмечалось синхронное повышение уровня Балтийского моря, которое соединялось тогда с Ладожским и Онежским озерами и, возможно, Белым морем, а также Северного Ледовитого океана. Общее колебание уровня мирового океана между эпохами оледенения и таяния льдов составляло 130-150 м.  1.VII Валдайское оледенение После микулинского межледниковья наступиловалдайское (покровское) оледенение, состоящее из ранневалдайского или тверского (70-55 тыс. лет назад) и поздневалдайского или осташковского (24-12:-10 тыс. лет назад) оледенений, разделенных средневалдайским периодом неоднократных (до 5) колебаний температуры, во время которых климат был гораздо холоднее современного (55-24 тыс. лет назад). На юге Русской платформы раннему валдаю отвечает значительное «аттельское» понижение – на 100-120 метров – уровня Каспийского моря. Вслед за ним последовало «раннехвалынское» повышение уровня моря примерно на 200 м (на 80 м выше первоначальной отметки). Согласно расчетам А.П. Чепалыги (Chepalyga,т1984), поступление влаги в Каспийский бассейн верхнехвалынского времени превышало ее потери приблизительно на 12 куб. км в год.[1]  После «раннехвалынского» повышения уровня моря последовало «енотаевское» понижение уровня моря, а затем вновь «позднехвалынское» повышение уровня моря примерно на 30 м относительно его первоначального положения. Максимум позднехвалынской трансгрессии пришелся, по данным Г.И. Рычагова, на конец позднего плейстоцена (16 тыс. лет назад). Позднехвалынский бассейн характеризовался температурами водной толщи, несколько ниже современных. Новое понижение уровня моря происходило довольно быстро. Оно достигло максимума (50 м) в самом начале голоцена (0,01-0 млн. лет назад), около 10 тысяч лет назад, и сменилось последним – «новокаспийским» повышением уровня моря примерно на 70 м около 8 тысяч лет назад. Примерно такие же колебания поверхности воды происходили в Балтийском море и на Северном Ледовитом океане. Общее колебание уровня мирового океана между эпохами оледенения и таяния льдов составляло тогда 80-100 м. Согласно результатам радиоизотопного анализа более чем 500 различных геологических и биологических образцов, взятых на юге Чили, средние широты на западе Южного полушария испытывали потепления и похолодания в то же самое время, что и средние широты на западе Северного полушария. [4] 2. Рельеф областей плейстоценового материкового оледененияВ течение геологической истории Земли не раз возникали условия, при которых формировались крупнейшие покровы материковых льдов, покрывающие миллионы квадратных километров. Наиболее детально изучены следы четвертичного оледенения в Европе и в Северной Америке. Установлено, что на Русской равнине в плейстоцене было не менее шести эпох оледенений, разделявшихся эпохами временного потепления – межледниковьями. В областях древнего материкового оледенения имела место определенная зональность климата и геоморфологических процессов. в рельефе областей недавнего покровного оледенения выделяются следующие зоны: 1) зона преобладающей ледниковой денудации, 2) зона преобладающей ледниковой аккумуляциии 3) перигляциальная зона (с внешней стороны ледникового покрова). Рассмотрим кратко строение этих зон на примере восточноевропейского ледникового покрова. [5] 2.I Зона преобладающей ледниковой денудацииЗдесь практически повсеместно обнажаются докембрийские кристаллические породы, а вдоль западного побережья Скандинавского полуострова – породы кембрия и силура. Выходы коренных пород подверглись ледниковой обработке, причем ледник в своем движении приспосабливался к древним структурам, создавая ориентированные денудационные формы рельефа, например, скалистые гряды с ледниковой обработкой – сельги, и параллельные им вытянутые впадины, представляющие сейчас многочисленные озера. Финляндию и Карелию называют «странами тысяч озер». Многие гряды и впадины обусловлены разломной тектоникой, т.е. ледник лишь обработал гряды, склоны и днища впадин, но не создал крупных выработанных форм. Более мелкие формы с ледниковой обработкой – бараньи лбы, скопление их образует рельеф «курчавых скал». На их склонах выделяются ледниковые «шрамы».[4]Но в пределах этой зоны наблюдаются и аккумулятивные формы рельефа времени последнего оледенения. в южной Финляндии это крупный комплекс краевых аккумулятивных форм (типа конечных морен), представленный полосой гряд. образование их связано с последней подвижкой валдайского ледника, незадолго до его полного исчезновения. полоса гряд получила местное название Сальпаусселькя. К северу, а местами и к югу от этой гряды наблюдаются узкие, похожие на железнодорожные насыпи извилистые гряды, ориентированные перпендикулярно к грядам Сальпаусселькя, – озы. Они являются аккумулятивными формами флювиогляциального происхождения и протягиваются на десятки километров. ширина их до 150 м, высота 50-100 м, углы наклона – 30-45о. Характерны и для нашей территории. Озы состоят из наносов флювиогляциальных внутриледниковых или подледниковых потоков, спроектированных на подстилающую поверхность в результате таяния ледника. Сложены косослоистыми песками, гравием и галькой, часто скоплением валунов. Они могут пересекать гряды, перегораживать озера и т.д. Используются в практических целях: для добычи стройматериалов, прокладки дорог в лабиринте озер и болот.[7] 2.II Зона преобладающей ледниковой аккумуляциив зависимости от сохранности форм аккумулятивного гляциального рельефа, обусловленного возрастом ледника, подразделяется на несколько подзон.Самые древние ледниковые эпохи – покровская, донская и окская – не оставили на Русской равнине заметных следов в рельефе. Следующая ледниковая эпоха – днепровская– эпоха максимального оледенения. Край ледника спускался далеко на юг по долинам Днепра и Дона. Сохранились лишь суглинки основной морены и редкие валуны. На Днепре, у г.Канева, свидетелями днепровского оледенения являются напорные морены, так называемые Каневские гляциодислокации. Местами перед краем ледника расстилаются поля песчаных приледниковых флювиогляциальных отложений –зандров. следы предпоследнего – московского оледенения сохранились значительно лучше. южная граница его проходила в окрестностях Москвы. Здесь сохранился холмисто-западинный рельеф основной морены, почти сплошной покров ледниковых отложений – конечноморенные образования. Местами уцелел камовый рельеф. Камы – холмы в пределах ледниковой аккумулятивной равнины в виде округлых конусовидных куполов с плоскими вершинами и крутыми (до 45о) склонами. сложены камы слоистыми флювиогляциальными отложениями. По генезису близки к озам, но образовались в расширениях внутри ледниковых и подледниковых потоков. Существует другая точка зрения, согласно которой камы возникли на месте бывших надледниковых или подледниковых озер. Формирование камов происходило при распаде и таянии ледников, в условиях дегляциации, когда образовался "мертвый", потерявший способность двигаться, лед. Различают флювиогляциальные и лимногляциальные камы. Они имеют различное строение. Аккумулятивные формы последнего – валдайского оледенения, сохранились очень хорошо. Основныечерты рельефа обусловлены основной мореной – сочетание холмов и разделяющих их западин, создают холмисто-западинный моренный рельеф. К западинам обычно приурочены озера. Широко развиты конечноморенные образования, фиксирующие стадии отступания ледника. В Эстонии, окрестностях Санкт-Петербурга, на территории Печорской низменности сохранился своеобразный друмлинный рельеф. Друмлины – вытянутые асимметричные холмы длиной 1-15 км, шириной от 100-200 м до 2-3 км, высотой – 5-25 м. склоны друмлинов, обращенные в сторону ледника (проксимальные),– обычно пологие, а противоположные (дистальные) – крутые. Ориентированы в направлении движения льда и сложены тиллом. Образование их, возможно, связано с заполнением трещин в краевой части ледника обломками и проектированием этих скоплений на поверхность основной морены. Иногда в друмлинах вскрывается ядро из коренных пород, поэтому не исключено, что механизм формирования их подобен формированию напорных морен: ледник останавливается перед выступом, сложенным коренными породами или древними ледниковыми отложениями, и сгружает моренный материал перед препятствием и за ним. Для областей аккумуляции характерны отторженцы– глыбы горных пород размером от нескольких метров до сотен метров, перенесенные ледником на расстояние до нескольких сотен километров. После отступания ледника моренный рельеф перерабатывается склоновыми и флювиальными процессами. ледниковый моренный рельеф сглаживается: выполаживаются склоны моренных холмов, происходит заболачивание озер, расчленение моренной равнины эрозионной сетью. На месте первичной моренной равнины возникает «вторичная» моренная равнина. Переработка моренного рельефа отражается и в морфологии речных долин. Так, на территории Финляндии, где ледник исчез около 10 тыс. лет назад, реки слабо врезаны, продольный профиль их неровный, гидросеть не выработана. В области аккумуляции валдайского оледенения отчетливо просматривается, как речные системы приспосабливаются к холмисто-западинному ландшафту. В целом речная сеть здесь более зрелая, продольный профиль почти выработан, в речных долинах сформированы одна-две террасы. В зонах аккумуляции московского оледенения речная сеть характеризуется зрелыми долинами со значительным числом террас, выработанностью продольного профиля, существенной переработкой ледникового рельефа. В области распространения еще более древнего – днепровского оледенения ледниковый рельеф переработан полностью.[4] 2.III Перигляциальная зонаНаходится за пределами распространения ледника, но характеризуется формами и типами рельефа, связанными с деятельностью ледника. К их числу относятся: зандровые равнины, долинные зандры, ложбины стока талых ледниковых вод, приледниковые озера, древние материковые дюны, реликтовые микроформы, связанные с мерзлотными явлениями. Зандровые равнины, илизандры представлены пологоволнистыми равнинами, расположенными перед внешним краем конечноморенных ледниковых образований. Это крупные слившиеся пологие плоские конусы выноса, сформированные ледниковыми потоками и сложенные продуктами перемыва морены. В понижениях вместо площадных зандровых равнин формируются долинные зандры. Представлены верхними террасами речных долин, которые ранее примыкали к краю ледника. Сложены также продуктами перемыва морены. ложбины стока талых ледниковых вод разных размеров: от небольших до очень крупных отрицательных линейных форм шириной до 30 км также имеют здесь широкое распространение. Представляют собой плоскодонные понижения с нечетко выраженными склонами, постепенно переходящими в поверхности междуречий. Наиболее отчетливо такие ложбины выражены на территории Польши и на Северо-Германской низменности. долины Вислы, Одра, Эльбы и др. рек унаследовали отдельные участки ложбин. У края ледника образовывались приледниковые озера. от них кое-где сохранились береговые валы, уступы и плоские пространства (бывшие днища), сложенные озерными отложениями, в том числе ленточными глинами. Широко развиты эоловые формы рельефа, среди которых наиболее распространены параболические дюны длиной в несколько километров, высотой до 10-20 м.Образовались они в перигляциальной зоне песчаных отложений, не закрепленных растительностью, из поперечных (к ветру) валообразных дюн при закреплении концов перемещаемого ветром песчаного вала растительностью или фиксации влажным субстратом. При этом средняя часть дюны, сложенная сухим песком, продолжала двигаться вперед. возникала дуга, открытая навстречу ветру, с пологим (2-12о) внутренним склоном и достаточно крутым (16-300) – внешним. некоторые параболические дюны со временем превратились в валообразные параллельные и встречаются сейчас там, где рельефообразующая деятельность ветра ничтожна.[4] 3. Роль оледенений четвертичного периода в формировании рельефаСледов наиболее древних оледенений Окского и Днепровского в области осталось мало. По-видимому, их образования (формы рельефа и отложения) разрушены и снесены более поздними ледниками. Лишь иногда в кернах буровых скважин или в самой нижней части высоких речных обрывов находят днепровскую морену. Одно из таких мест есть недалеко от Твери — обрыв Волги у пос. Мигалово. Два последних ледника — Московский и Валдайский, оставили на территории Верхневолжья свои многочисленные приметы, следы активной деятельности: отложения и сформированный ими рельеф. Остановимся на них подробнее. Донная морена образовалась в результате тщательного перетирания, перемалывания ледником обломков горных пород, принесенных из Скандинавии, Карелии, Кольского полуострова, а также горных пород тех территорий, по которым проходил ледник. Она отлагалась при отступлении ледника (когда он начинал таять). В Тверской области морена, как правило, состоит из красно-бурых (московская) или коричневых (валдайская) суглинков и супесей, содержащих в большом количестве валуны гранитов, гнейсов, песчаников (принесенный материал), известняков и доломитов (местный материал). Донную морену почти повсеместно можно наблюдать на обрывах рек, в оврагах, карьерах, колодцах и скважинах. Накопление моренного материала проходило неравномерно: где-то его было больше, в других местах, иногда совсем рядом, гораздо меньше. Вследствие такой неоднородной аккумуляции формировался характерный холмисто-запа- динный рельеф моренных равнин. В тех местах, где фронт ледника задерживался на достаточно длительное время, создавались условия для накопления конечной морены — очень неоднородного (пески, глины, гравий, валуны, суглинки) обломочного материала, наваленного у края ледника. Временные остановки последних ледников зафиксированы характерными формами рельефа: цепями конечно-моренных холмов — грядами Бурашевской, Осташковской, Лесной и др., протягивающимися на десятки километров. Как правило, конечно-моренные гряды ориентированы с юго-запада на северо-восток — перпендикулярно направлению движения ледника. При таянии ледника возникали водные потоки, которые, вытекая из-под ледника, выносили обломочный материал: песок, гравий, гальку и откладывали его. Формировались водно-ледниковые отложения, а образованные при этом поверхности получили название водно-ледниковых равнин. Часто водно-ледниковые равнины называют зандровыми равнинами (от немецкого слова Sand — песок), поскольку они чаще всего сложены песчаным материалом. Так как потоки талой воды нередко сливались, накладывались друг на друга, пересекались, то это привело к неравномерной аккумуляции песчаного материала и к образованию характерного волнистого или пологоволнистого рельефа, свойственного водно-ледниковым равнинам. На последней стадии таяния ледника водные потоки стали менее мощными и концентрировались в углублениях древних (до-четвертичных ) долин рек Волги, Тверцы, Медведицы и других. В результате вдоль названных рек сформировались полосы долинных зандров. Песок на этих пространствах долгое время оставался незакрепленным, то есть незаселенным растительностью, и под действием ветра здесь во многих местах был образован мелкохолмистый — дюнный рельеф (например, д. Константиновна вблизи г . Твери). В тех местах, где вытекавшие из-под ледника водные потоки встречали препятствие (подпруживались) и заполняли углубления в рельефе, разливались обширные ледниковые озера. К примеру, подобные озера существовали в районе современных Ор-шинско-Петровских озер в Калининском районе или в окрестностях оз. Верестово Бежецкого района. В этих озерах также осаждались механические частицы — формировались озерно-ледниковые отложения. В большинстве случаев в ледниковых озерах нашей области отлагались мелкозернистые пески или супеси, гораздо реже — ленточные глины. Поскольку условия аккумуляции в пределах озера были одинаковы, то на их месте, после того, как озера были спущены, образовались озерно-ледниковые равнины с очень плоским рельефом. Моренные, водно-ледниковые, озерно-ледниковые равнины и конечно-моренные гряды являются основными типами рельефа нашей области. Каждый из этих типов, как мы видим, образовался определенным образом (генезис поверхности), обладает характерным внешним видом (рельефом) и сложен присущими только ему горными породами (четвертичными отложениями). Еще одним важным видом четвертичных отложений в области являются покровные лессовидные породы. Они распространены в двух ареалах: в Ржевско-Старицком Поволжье и в восточных районах области. На вид это желто-бурые пористые безвалунные суглинки (реже супеси) с высокими агрохимическими свойствами. Их мощность колеблется от 0,5 до 4 метров. Покровные отложения — наиболее благоприятные для земледелия породы в нашей области. Образование покровных отложений лишь косвенно связано с деятельностью ледников. Некоторые ученые предполагают, что они были отложены в то время, когда на северо-западе стоял Валдайский ледник, а область перед фронтом ледника представляла собой холодную тундро-степь. Сюда из более южных районов ветер приносил и откладывал мелкие плодородные частички. Из них и сформировались покровные суглинки. [6] 4. Заключение.Оледенения эпохи плейстоцена внесли свой огромный вклад в формирование рельефа тех областей, что находились в зоне распространения ледника. Спустя сотни тысяч лет его деятельность все еще видна на лике Земли. Тысячи озер, морены, причудливые «бараньи лбы» и многое многое другое так бы и не появились на нашей планете если бы не деятельность ледника. Нам же людям следует внимательней изучать структуры эпохи плейстоцена что бы в дальнейшем уметь прогнозировать изменения климата на нашей планете. 5. Список литературы:[1] Л.Д. Долгушин Г.Б Осипова. "Ледники.". Москва,"Мысль"1989 [2] А.Ф. Трешников "Географический энциклопедический словарь. Понятия и термины". Москва, "Советская энциклопедия" 1988 [3] К.Ф. Войтковский "Основы гляциологии". Москва, "Наука", 1999. [4] Смольянинов В. М. Общее землеведение: литосфера, биосфера, географическая оболочка. Учебно-методическое пособие / В.М. Смольянинов, А. Я. Немыкин. – Воронеж : Истоки, 2010 – 193 c. [5] http://www.geo-site.ru/index.php/2011-01-10-19-57-27/77/713-2011-10-01-12-07-04.html [6] https://zoodrug.ru/topic3562.html [7] https://studlib.info/geologiya/1461284-relef-oblastey-pleystocenovogo-materikovogo- oledeneniya/ |