Сабит Муканов. сабит. Сабит Муканович Муканов

Скачать 317.84 Kb. Скачать 317.84 Kb.

|

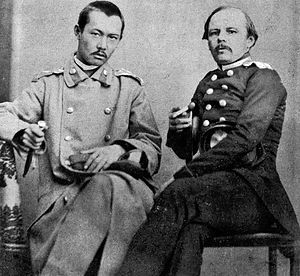

БиографияДетствоЧокан Валиханов был чингизидом — правнуком Абылай-хана и племянником Кенесары Касымова. Дед Чокана Вали-хан — один из 30 сыновей Абылай-хана. Чокан Валиханов родился в орде-зимовке Кунтимес Аманкарагайского внешнего округа (ныне аул Кунтимес в Сарыкольском районе Костанайской области). Кунтимес была постоянной зимовкой 1834—1853 гг. его отца Чингиса Валиханова[10], старшего султана Аманкарагайского (с 1845 г. Кушмурунского) округа Омской области. При рождении мальчику было дано мусульманское имя Мухаммед-Канафия. Позже придуманное его прозвище Чокан закрепилось как официальное имя. В детстве (1842—1847 гг.) мальчик учился в казахской школе, открытой в орде Кунтимес, где он получил начальные знания казахского, кыпшак-чагатайского, арабского и персидского языков.  Усадьба Сырымбета, в которой прошли детство и юность Валиханова Будучи сыном старшего султана, Чокан с детства имел возможность общаться с известными поэтами, певцами и композиторами, знакомиться с их творчеством. Вследствие этого у Чокана с ранних лет появилась особая любовь к устному и музыкальному народному творчеству казахов, а также к рисованию. Уже в детстве у Чокана проявляются незаурядные способности и любознательность. По воспоминаниям родных, Чокан быстро развивался и часто рассуждал, как взрослый. К тому же в семье Валихановых жил советник Чингиса и воспитатель его детей сказитель Ихлас, знаток исторических и генеалогических преданий. Чокан записывал поэтические сказания и читал их вслух своим родителям. Удивительно, но уже в детстве им вместе с отцом было записано несколько вариантов народных поэм «Едиге», «Козы Корпеш и Баян Сулу», «Еркокше», которые впоследствии он передал своему учителю Н. Ф. Костылецкому. Первые уроки рисования Чокан получил у русских военных топографов[11][12], побывавших в Аманкарагайском (с 1845 года Кушмурунском[13]) округе.  Валиханов в 1847 году, при зачислении в Омскую Военную Академию Осенью 1847 года 12-летний Чокан, оставив родную степь, прибыл на учёбу в Омск. Его сопровождал отец. Русские друзья Чингиса Валиханова помогли ему устроить сына в Сибирский кадетский корпус. Сибирский кадетский корпус был создан в 1845 г. на базе бывшего Училища Сибирского линейного казачьего войска и считался одним из лучших учебных заведений того времени. Из этого учебного заведения вышли многие выдающиеся общественные и военные деятели, учёные и публицисты. Питомцем Омского кадетского корпуса был близкий друг Чокана Г. Н. Потанин, впоследствии выдающийся путешественник и исследователь Сибири, Казахстана, Монголии и Центральной Азии. Кадетский корпус имел широкий общеобразовательный профиль. Учебная программа включала, помимо военных дисциплин, всеобщую географию, всеобщую историю, русскую и западноевропейскую литературу, основы философии, ботанику, зоологию, физику, математику, геодезию, строительное искусство с архитектурой, общие понятия о естественной истории. В корпусе преподавались также черчение, рисование, каллиграфия, французский и немецкий языки. Кроме того, в корпусе был особый класс восточных языков. Здесь преподавали тюркский, монгольский, арабский и персидский языки. Особенное внимание уделялось географии Казахстана. В учебную программу были включены следующие вопросы: границы казахских степей, характер местности, реки и озера, пути сообщения, горные проходы для караванов, урочища, климат, численность казахов, их происхождение, язык и религия. Большое место отводилось изучению стран Азии (Средняя Азия, Китай, Индия, Афганистан и Персия). Чокан пришёл в кадетский корпус, не зная русского языка, но благодаря незаурядным способностям быстро преодолел эту трудность. «Развивался Чокан быстро, — вспоминает его друг Г. Н. Потанин, — опережая своих русских товарищей… Им интересовались многие, он такой способный, уже рисует прежде, чем поступил в заведение». Необыкновенная память юного Чокана, его интерес к литературе и наукам, соединённые с трудолюбием и превосходными человеческими качествами, вызывали восхищение у преподавателей корпуса. Он обратил на себя внимание, проявив незаурядные способности в изучении истории, географии и восточной филологии. Наставниками Чокана были Н. Ф. Костылецкий (1818—1867 гг.) — литератор и ориенталист, окончивший восточный факультет Казанского университета и преподававший в корпусе русскую литературу, ссыльный П. В. Гонсевский, читавший курс истории цивилизации и В. П. Лободовский. Н. Ф. Костылецкий увлекался казахским устным народным творчеством. Вместе с Чоканом они перевели на русский язык один из древних вариантов поэмы «Козы-Корпеш и Баян-Сулу». Интерес к изучению родного края и стран Востока у Чокана возник ещё в стенах кадетского корпуса. «Чокану было только 14-15 лет, — пишет Г. Н. Потанин, — когда преподаватели корпуса на него смотрели, как на будущего исследователя и может быть учёного». Он уже тогда мечтал о больших научных исследованиях на просторах «неизведанной Азии», зачитывался историко-географической литературой. В 1853 г. в возрасте 17 лет Чокан окончил кадетский корпус и был выпущен корнетом «по армейской кавалерии»[14]. Адъютант генерал-губернатораПортрет Чокана Валиханова созданный И. А. Кардовским в Санкт-Петербурге Молодой и образованный офицер Чокан Валиханов, прекрасно знающий жизнь и быт местного населения, сразу привлёк внимание Западно-Сибирской администрации. Формально он был определён офицером 6-го кавалерийского полка Сибирского казачьего войска, но фактически оставлен при генерал-губернаторе Западной Сибири, а через год назначен адъютантом генерал-губернатора Г. Г. Гасфорта, управлявшего тогда Западной Сибирью и северо-восточными районами Казахстана. Одновременно по линии Главного управления края на Ч. Валиханова была возложена должность офицера по особым поручениям. Работая адъютантом генерал-губернатора, Валиханов преуспел в изучении истории и географии стран Центральной Азии. В 1854 г. с помощью Н. Ф. Костылецкого установились дружеские и творческие связи между Чоканом и проф. И. Н. Березиным. Последнему потребовалась помощь в толковании терминов, встречающихся в ханских ярлыках Золотой орды. Костылецкий ответил Березину: «Что касается некоторых слов в „Ярлыке Токтамыша“, не поддающихся словопроизводству, то при всем желании моём помочь вашему горю я не могу» и рекомендовал обратиться к Чокану Валиханову. Так началась переписка между И. Н. Березиным и Чоканом, который писал: «Узнав от бывшего моего наставника Н. Ф. Костылецкого о предложении вашем поискать в языке казахском значение нескольких слов в ярлыке Токтамыша, не употребляющихся в нынешнем татарском языке, я отыскал в языке нашем через расспросы старых казахов и нашёл ряд слов, которые спешу послать Вам». Занятия эти усилили в Чокане интерес к изучению древних письменных памятников, его первые шаги в науке были посвящены разбору ханских ярлыков[15]. Незадолго до окончания учёбы в кадетском корпусе учитель геодезии К. К. Гутковский познакомил Валиханова с семьёй Я. С. Капустина, на чьей дочери от первого брака он был женат. Чокан был частым гостем в доме Капустиных. Другом семьи Капустиных была также О. И. Иванова, дочь декабриста И. А. Анненкова. Муж О. И. Ивановой, военный инженер, подпоручик К. И. Иванов, адъютант начальника инженерной службы Отдельного Сибирского корпуса генерал-майора Бориславского, в своё время учился параллельно с писателем Ф. М. Достоевским в Петербургском инженерном корпусе. Знакомство Валиханова и Достоевского произошло в Омске в 1854 году в доме Ивановых, в первые же дни после освобождение писателя из каторжной тюрьмы, которую отбывал по делу «петрашевцев». Как известно, после освобождения из Омского острога Ф. М. Достоевский целый месяц, а поэт-петрашевец С. В. Дуров около двух недель жили в доме Ивановых. Начиная с первой встречи, Достоевский и Дуров восприняли молодого казаха как духовно очень близкого человека. Первые впечатления постепенно переросли в большую дружбу. Если Достоевский, отбывая солдатскую повинность в Семипалатинске, писал Чокану, что «любит его сильнее родного брата», то Дуров, работавший канцелярским служащим четвёртого разряда в Омском областном управлении сибирских казахов, часто встречался с ним, они тесно общались между собой. Ф. М. Достоевский и позднее следил за научными успехами Валиханова, живо интересовался его дальнейшей судьбой. В письме А. Е. Врангелю из Твери он пишет: «Валиханов премилый и презамечательный человек. Он, кажется, в Петербурге? Он член Географического общества. Справьтесь там о Валиханове, если будет время. Я его очень люблю и очень интересуюсь». В 1855 г. Чокан принимает участие в экспедиции генерала Гасфорта. Маршрут экспедиции пролегал от Омска до Семипалатинска, оттуда через Аягуз и Капал к подножиям Заилийского Алатау, где в это время происходила закладка укрепления Верного. Во время этого путешествия Валиханов записывает исторические предания и легенды, осматривает архитектурные памятники. Гасфорт после поездки не мог не воздать должного эрудиции и способностям Ч. Валиханова. По возвращении из поездки он представил Чокана к награде, дав ему самую лестную характеристику: «В числе представляемых, — писал Гасфорт в Военное министерство, — заключается, между прочим, состоящий при мне корнет, султан Валиханов, который, хотя и состоит на службе не более 2-х лет, но при совершении знаний оной, казахского языка, а также и местных обычаев, он, сопровождая меня в степь, принёс большую пользу… Он получил основательное образование в Сибирском кадетском корпусе и поступил в военную службу, а потому и в видах поощрения такого полезного начала и развития в казахах желания к отдаче детей своих в нашу службу и через то большого сближения их с нами, я нахожу необходимым поощрение Валиханова всемилостивейшей наградой, тем более он пользуется особым между казахами уважением». В начале 1856 г. Чокану Валиханову присуждается чин поручика[16]. Путешествие на Иссык-Куль и в КульджуВ 1856 г. перед Ч. Валихановым, наконец, открывается возможность заняться исследовательской деятельностью. Он принимает участие в крупной военно-научной экспедиции под руководством полковника М. М. Хоментовского на Иссык-Куль. «Мы имели честь участвовать в этой экспедиции и, находясь два месяца среди кыргызов, успели собрать разные положительные сведения, преимущественно изучая их предания и язык», — писал Ч. Валиханов. Выехав из Верного в начале мая, экспедиция прошла через долину pp. Чилик и Чарын, пересекла четыре левых притока её — Уч-Мерке (Три Мерке) и Чирганакты; далее, продвигаясь вверх по долине Каркары, прошла через перевал Санташ в долину реки Тюп, по которой спустилась к озеру Иссык-Куль. Во время этой поездки Чокан изучал флору и фауну Семиречья и Иссык-Куля, собрал орнитологическую и энтомологическую коллекции, составил гербарий, принял участие в топографических съёмках Иссык-Куля. Неизгладимое впечатление на Ч. Валиханова произвели памятники древней культуры в Семиречье и на Тянь-Шане. Его особенно заинтересовали следы древней городской культуры на озере Иссык-Куль, остатки древних оросительных систем, памятники архитектуры, эпиграфики и каменные изваяния. Изучение этих памятников позволило Валиханову воссоздать возможную картину жизни народов, населявших бассейн Иссык-Куля и территорию Семиречья в прошлом. Путешествуя по Иссык-Кулю и Центральному Тянь-Шаню, Чокан посещал кыргызские аулы, интересовался жизнью и бытом племён бугу, сарыбагышей и солту. Он беседовал со знатоками кыргызской старины, слушал песни и рассказы кыргызов ырчи (сказителей), записывал народные легенды, исторические и генеалогические предания, сказки и эпические поэмы кыргыз. Особенно важно, что молодой исследователь впервые обратил внимание на знаменитый памятник эпического творчества кыргызского народа «Манас». Валиханов 26 мая 1856 года сделал первую научную запись великого эпоса. Из «Манаса» Чокан выбрал интересный отрывок «Смерть Кукетай-хана и его поминки», понравившийся ему своей реалистичностью и большим количеством историко-этнографических, хозяйственно-бытовых и юридических сведений о кыргызах. Эта часть «Манаса» заинтересовала Валиханова сведениями об отношениях между древними племенами, населявшими территорию Казахстана, и описанием древнего кочевого пути кыргыз из Южной Сибири на Тянь-Шань. Он впервые подвергает эпос «Манас» историко-литературному анализу, разбирает образ его легендарного героя Манаса и других персонажей кыргызского фольклора. Чокан Валиханов оценил эпос «Манас» как великое творение народной мудрости, энциклопедический сборник народных сказок, мифов и легенд, географических, религиозных понятий, обычаев и традиций, как степную «Илиаду». В то время, когда Чокан проводил изыскания среди кыргызов Тянь-Шаня и бассейна Иссык-Куля, в Петербурге решался вопрос об отправке в Кульджу «особого лица» для переговоров с китайскими властями относительно налаживания торговых отношений с Китаем, прерванных после того, как была сожжена русская фактория в городе Чугучаке. В качестве представителя от России был первоначально назначен полковник Перемышельский, пристав казахов Старшего жуза, но впоследствии эта миссия была поручена Чокану Валиханову. В связи с этим генерал Гасфорт дал экстренное распоряжение Хоментовскому немедленно завершить работы иссыккульской экспедиции и вернуться обратно. Чокан вернулся в укрепление Верное в середине июля и оттуда направился в Капал, где его ожидали остальные участники миссии в Кульджу. В начале августа 1856 г. Ч. Валиханов направляется в Кульджу. По пути он посетил ряд пограничных пунктов Западного Китая. Чокан был снабжён инструкцией Министерства иностранных дел, в которой говорилось: «…Действовать, во всем совещаясь с консулом в Кульдже…». «Главная цель наша добиться решения дела с Китаем дружелюбным путём и скорее восстановить прерванные торговые отношения … В случае требования китайцев — войти в переговоры и насчёт наших с Китаем границ». Таким образом, Валиханову предстояло выполнить сложную дипломатическую миссию, связанную с решением спорных пограничных вопросов и установлением нормальных торговых отношений с Китаем. Это важное поручение было им выполнено превосходно. После ряда совещаний с китайскими сановниками в Кульдже удалось наладить торговые отношения и восстановить дружеские связи между обоими государствами. По свидетельству А. К. Гейнса, поездка Валиханова в Кульджу заложила основу Тарбагатайского договора и открытия консульства в Кульдже и Чугучаке. Ч. Валиханов пробыл в Кульджинском крае около трёх месяцев, затем, с наступлением глубокой осени, он вернулся в Омск.  Валиханов и Достоевский в Семипалатинске. Май 1859 года Результаты первых путешествий Валиханова 1856 г. отражены в его путевых записках «Дневник поездки на Иссык-Куль», «Очерки Заилийского края», «Западная провинция Китайской империи и г. Кульджа», «Записки о кыргызах». Эти работы Валиханова написаны им в двадцатилетнем возрасте. Уже в этих работах Чокан Валиханов проявил себя как удивительно наблюдательный и эрудированный учёный с писательским талантом, прекрасно знающий географию. Обратный путь Чокана из Кульджи вновь пролегал через Семей, куда он приехал в начале ноября. Там Валиханов вновь встретился с Достоевским. Чокан давно мечтал найти время и побеседовать с писателем, и по возможности предложить ему помощь, поддержать в его трудной судьбе. Достоевский был в хорошем расположении духа и рад был увидеть Чокана. Он сообщил Чокану, что недавно получил положительный ответ из Петербурга на свою просьбу о присвоении ему чина прапорщика, и это обстоятельство позволяет ему более основательно заняться творческой работой. Чокан рассказал писателю о поездке на Иссык-Куль и в Кульджу. В дни остановки в Семее Чокан познакомился ещё с одним человеком, который сделал существенный вклад в его биографию. Это был 29-летний член Русского географического общества, несмотря на молодость уже прославленный исследователь Пётр Петрович Семёнов (в будущем Тянь-Шанский). Он, как и Валиханов, в этом году был в Семиречье и в Иссыккуле, смог даже погостить в Кульдже и прибыл в Семей через несколько дней после Чокана. Только по времени их встреча во время путешествия не сложилась. Когда Семёнов направился на Иссык-Куль, Чокан находился в Кульдже. Когда он прибыл в Кульджу, русская делегация была уже в Капале. В Семее между известным исследователем и молодым поручиком завязались хорошие отношения. Было немало тем, по которым они могли бы вести обсуждение. Семёнову понравились дневниковые записи Чокана, наблюдательность автора, тонкий юмор, присутствующий в описаниях, меткие оценки и выводы. Семёнов сказал ему о том, что этих трудов достаточно, чтобы стать членом Русского географического общества. В следующим 1857 году, 21 февраля по рекомендации П. П. Семёнова, Валиханов был избран действительным членом Русского географического общества. Зимой того же года Чокан работал над материалами, привезёнными из поездки на Иссык-Куль и в Кульджу: сделал очерки об истории кыргызского народа, о его географическом положении, делении на роды, обычаях и культуре[17][18][19]. Последний год жизниЧокан, разочарованный в походе на Аулие-Ату, добрался до Верного 24 июня. Начальника Алатауского округа и казахов Старшего жуза генерала-майора Г. А. Колпаковского в крепости не оказалось. В это время он уехал, чтобы разобраться в конфликте, случившемся на китайской границе. 5 июля Чокан написал ему рапорт: «Возвращаясь из экспедиции с Аулие-Ата по месту службы в г. С.-Петербург, покорнейше прошу Ваше превосходительство выдать мне, с будущим, для обратного следования подорожную и прогонные деньги». 7 июля заместитель Колпаковского письменно уведомил его, что выдать подорожную и прогонные деньги до Петербурга не может, ибо уполномочен только в пределах Семипалатинской области, а поэтому выдаёт подорожную до областного города. «На дальнейший проезд от Семипалатинска до С.-Петербурга вашему благородию следует обратиться за подорожной в управление Военного губернатора Семипалатинской области». Валиханову выдаётся подорожная на получение одной пары почтовых лошадей, и во второй половине июля он выезжает из Верного. Но доехав до Алтынемелского пикета, заболевший Чокан был вынужден сделать остановку в ауле старшего султана полковника Тезека Нуралина, расположенном в четырёх верстах от названного пикета. Он думал отдохнуть несколько дней здесь у четвероюродного родственника (они оба правнуки Абылай-хана), поправиться и потом ехать дальше. Но этого не получилось. Он по болезни вынужден был остаться в ауле Тезека до наступления осени. Тем временем Чокана разыскивал начальник штаба Отдельного Сибирского корпуса в Омске А. Кройериус. В начале сентября 1864 года Колпаковский получает от генерал-майора Кройериуса следующий запрос: «Начальник Кокандской передовой линий от минувшего июля № 450 уведомил, что находившийся при Зачуйском экспедиционном отряде в качестве переводчика штабс-ротмистр Валиханов отправился в г. Омск. А как со времени отправления Валиханова из Аулие-Ата прошло почти два месяца, и он до сих пор не явился сюда, то прошу Ваше Превосходительство предписать начальствующим лицам, состоящим в Алатауском округе, чтобы они навели справки по вверенным им частям, не находится ли где-нибудь Валиханов, и о последующим меня уведомить». 10 сентября Колпаковский ответил, что частным порядком ему стало известно, что Валиханов, доехав до Алтынемельского почтового пикета, заболел и сейчас находится в ауле султана Тезека Абылайханова. В конце сентября Колпаковский лично выехал в сторону Кульджи на границу с проверкой и заехал в аул старшего султана для встречи с Чоканом. Увидев, что штабс-ротмистр не в состоянии выехать в путь, Колпаковский предлагает ему работу, которая будет соответствовать его состоянию… В это время изменились отношения между Китаем и Россией. После восстания тайпинов в провинциях Шаньси и Ганьсу, в Восточном Туркестане вспыхнула война мусульман против маньчжурских властей. И в Цинском государстве осознавали, что со стороны России понадобится дипломатическая и военная помощь. Колпаковский предложил Валиханову наблюдать за ходом этих тревожных событий, происходящих в соседнем государстве, и всю полученную информацию, а также свои заключения по этому поводу отсылать ему. Илийский цзян-цзюн (генерал-губернатор) в последнее время стал часто обращаться с государственно важными письмами к начальнику Алатауского округа как к «Великого Российского государства управляющему провинцией и заведующеми делами казахов и кыргызов генералу». Они нуждались в переводах с маньчжурского языка на русский для дальнейшего ознакомления с ними Колпаковского. В обязанности Чокана вменялась и эта задача: он должен был принимать в ауле Тезека эту дипломатическую почту кульджинских властей и, подготовив переводы, отправлять их генерал-майору Колпаковскому. Опасаясь выехать в Омск по причине болезненного состояния, и ещё думая о создавшейся невыносимой обстановки западносибирской администрации к нему, Чокан решил пока не возвращаться туда. Подумав об этом, он принял предложение Колпаковского и осознал, что, даже оставшись в этих краях, он может выполнять значимые дела, имеет возможность наблюдать за развитием национально-освободительного движения мусульман в Китае, может внести вклад в дальнейшее исследование истории Восточного Туркестана, как один из самых лучших знатоков этой темы. А Колпаковский предлагает ему эту возможность. К тому же в ауле Тезека Нуралина его удерживало ещё одно обстоятельство. У Тезек-султана был двоюродный брат — Кошен Ералин. Он имел дочь, степную красавицу с лучезарными глазами. Звали её Айсары. Чокан понял, что к ней его притягивает прекрасное чувство. Немного времени спустя молодые сообщили о своём чувстве родителям. Золотой осенью, когда началось пышное увядание природы, состоялось их бракосочетание. Чокан прожил в этих краях всего лишь около десяти месяцев. Первые три-четыре месяца он провёл вместе с аулом старшего султана на джайляу Куренбель, затем — на осенних кочевьях возле перевала Алтынемел. А остальное время жил на зимовье Тезека-торе, расположенном в лощине под названием Тонирек, в которой и в зимние месяцы тепло и солнечно. Во всех письмах, адресованных Колпаковскому, он в большинстве случаев указывал название этой местности — Тугерек (Тонирек). Можно сказать, что в ту зиму аул старшего султана полковника Тезека Нуралина стал центром, куда стекался поток информации о восстании мусульман, бушующем в долине Или на китайской территории. С этого зимовья Чокан Валиханов, борясь с осложнившейся болезнью, страдая от немощности, всю полученную информацию отсылал генерал-майору Колпаковскому. Именно эти его письма и записки через многие годы послужили для историков ценными фактическими доказательствами многих событий того времени. Эти письма досконально рассказывают, как развивалось восстание в Кульджинском крае, чем оно было чревато и чем закончилось. Чокан, считавший своим долгом докладывать в письмах Колпаковскому о ситуации в Илийском крае все, вплоть до мелочей, писал и о том, что в ту зиму его болезнь прогрессировала. В конце письма от 2 декабря 1864 года он добавляет: «У меня побаливает грудь. Не будете ли тем добры, выслать мне мазь из рвотного камня или что-нибудь другое (только не мушку), чтобы вызвать нарывы на груди и ещё что-нибудь способствующее отделению мокроты…». А в другом письме, написанном 19 февраля 1865 года (это письмо пока считается самым последним из записей Чокана), ясно прослеживается, что состояние его здоровья стало ещё хуже. Он только перед этим писал Колпаковскому, которого перевели военным губернатором Семипалатинской области: «Кроме того, я сам сильно болен — когда вы уезжали, я был простудившись: болела грудь и горло. На горло я мало обращал внимания и лечился от груди, между тем, теперь грудь поправилась, но горло разболелось так, что едва могу глотать пищу, голос совершенно спал. Попасть в Верное оказалось невозможным по трудности пути и по неимению экипажа, и я отдал себя в руки казахского врача — невежды, который поит бог знает чем. Всё-таки это лучше, чем умирать сложа руки. Как только будет лучше, я пришлю вашему превосходительству особую подробную записку о причинах восстания и ходе его, как я сам понимаю, принимая во внимание исторические факты и постараюсь разузнать всё, что вами писано…». Исследователи обращают внимание, что почерк последнего письма, с расползанием букв, весьма характерен для слабеющего организма, — оно написано нетвёрдой рукой[32][33] . 10 апреля 1865 года (по новому стилю — 22 апреля) из аула Тезека-торе по всей округе распространилась холодная весть о кончине Чокана. Он прожил всего двадцать девять лет и семь месяцев. Это была очень трагическая весть для всего народа. Чокана похоронили на кладбище торе, в местечке под названием Кошентоган, на северном склоне горы Матай. С наступлением лета на его могиле построили из кирпича-сырца небольшое надгробие. На доске, прикреплённой к лицевой стороне мазара, было написано: «Вали сын Абылая, Чингис сын Валия, Чокан сын Чингиса». И тут же был написан отрывок молитвы из Корана. В 1881 г. друзья Ч. Валиханова по поручению Туркестанского генерал-губернатора К. П. Кауфмана установили памятник в виде мраморной плиты. Надпись на плите гласила: «Здесь покоится прах ротмистра Чокана Валиханова, скончавшегося в 1865 году. Во внимание учёных заслуг Валиханова положен сей памятник генерал-лейтенантом Колпаковским в 1881 г.». В 1958 году правительством Казахстана на могиле Чокана Валиханова установлен высокий гранитный обелиск. В канун 150-летия со дня его рождения здесь вблизи аула Чокана построен мемориальный комплекс (музей, памятник). Сюда приезжают деятели науки, литературы и искусства, туристы, чтобы почтить память великого казахского учёного.  Могила Чокана Валиханова Научные заслуги Валиханова, как исследователя Средней Азии и Восточного Туркестана, были признаны мировой наукой. Без ссылок на труды Валиханова не обходится ни один серьёзный учёный, изучающий историю, географию и этнографию народов Средней Азии и Казахстана. Это свидетельствует о непреходящей значимости трудов Валиханова. Выдающийся русский востоковед, академик Н. И. Веселовский (1848—1918) писал о нём: «Как блестящий метеор, промелькнул над нивой востоковедения потомок казахских ханов и в то же время офицер русской армии Чокан Чингисович Валиханов. Русские ориенталисты единогласно признали в лице его феноменальное явление и ожидали от него великих и важных откровений о судьбе тюркских народов, но преждевременная кончина Чокана лишила нас этих надежд. За неполных тридцать лет он сделал то, что другие не смогли сделать за всю свою жизнь»[34]. |