Семинары. Семинар Формационный и цивилизационный подходы в изучении истории

Скачать 1.08 Mb. Скачать 1.08 Mb.

|

|

В 1879 г. в «Земле и воле» произошел раскол на «деревенщиков», которые отстаивали старые методы работы в деревне, и «политиков» — сторонников террористической деятельности. Соответственно возникли две новые организации: «Черный передел» и «Народная воля». Если чернопередельцы организовывали длительные народнические поселения в деревне, то народовольцы пошли по другому пути. Своей главной задачей «Народная воля» считала политический переворот и захват власти. 9. История покушений на Александра II. Убийство Александра II Первое покушение Оно произошло 4 апреля 1866 г. Этот день и это покушение считают началом терроризма в России. Первое покушение совершено Дмитрием Каракозовым, бывшим студентом, уроженцем Саратовской губернии. Он стрелял в императора почти в упор в том момент, когда Александр II садился в карету после прогулки. Неожиданно стрелявшего толкнул находившийся рядом человек (позднее оказалось, что это был крестьянин О. Комиссаров), и пуля пролетела выше головы императора. Суд вынес решение казнить Каракозова путём повешения. Приговор был приведён в исполнение 3 сентября 1866 г. Второе покушение Оно произошло 25 мая 1867 г., когда российский император находился в Париже с официальным визитом. Он возвращался после военного смотра на ипподроме в открытой карете с детьми и французским императором Наполеоном III. Вблизи Булонского леса из толпы вышел молодой человек, поляк по происхождению и, когда карета с императорами поравнялась с ним, он дважды в упор выстрелил из пистолета в российского императора. И здесь Александра спасла случайность: один из офицеров охраны Наполеона III оттолкнул руку стрелявшего. Пули попали в лошадь. Террорист был задержан, им оказался поляк Березовский. Мотивом его действий было желание мести за подавление Россией польского восстания 1863 г. 15 июля в результате рассмотрения дела Березовского присяжными заседателями он был приговорен к пожизненной каторге в Новой Каледонии. Третье покушение 2 апреля 1879 г. Александром Соловьевым было совершено третье покушение на императора. А. Соловьев был членом общества «Земля и воля». Он стрелял в государя, когда тот находился на прогулке недалеко от Зимнего дворца. Соловьев быстрым шагом приближался к императору, он догадался об опасности и уклонился в сторону. И, хотя террорист выстрелил пять раз, ни одна пуля не попала в цель. Существует мнение, что террорист просто плохо владел оружием и до покушения ни разу не пользовался им. Соловьев был приговорен к казни через повешение, которое произошло при огромном стечении народа. Четвертое покушение В 1979 г. была создана организация «Народная воля», которая откололась от «Земли и воли». Главной целью этой организации было убийство царя. Ему ставили в вину незавершенный характер проведенных реформ, репрессии, проводившиеся по отношению к инакомыслящим, и невозможность демократических преобразований. Члены организации сделали вывод о том, что действия террористов-одиночек не могут привести к цели, поэтому надо действовать сообща. Они решили уничтожить царя другим способом: подрывом поезда, в котором он с семьей возвращался с отдыха в Крыму. Попытка подрыва поезда с царской семьей состоялась 19 ноября 1879 г. Одна группа террористов действовала под Одессой (В.Фигнер, Н. Кибальчич, затем к ним присоединились Н. Колодкевич, М. Фроленко и Т. Лебедева.): там заложена была мина, но царский поезд изменил маршрут и поехал через Александровск. Но народовольцы и такой вариант предусмотрели, там находился народоволец А. Желябов (под фамилией Черемисов), а также А. Якимова и И. Окладский. Недалеко от железной дороги он купил земельный участок и там, работая по ночам, заложил мину. Но поезд не взорвался, т.к. Желябов не сумел привести мину в действие, была какая-то техническая ошибка. Но у народовольцев была еще и третья группа террористов во главе с Софьей Перовской (Лев Гартман и Софья Перовская под видом супружеской пары Сухоруковых приобрели дом рядом с железной дорогой) недалеко от Москвы, на Рогожско-Симоновой заставе. И хотя этот участок железной дороги охранялся особенно, но им удалось подложить мину. Однако судьба и в этот раз хранила императора. Царский поезд состоял из двух составов: один был пассажирским, а другой багажным. Террористы знали, что первым идет багажный состав – и пропустили его, надеясь, что в следующем будет царская семья. Но в Харькове сломался паровоз багажного состава, и первым двинулся царский поезд. Народовольцы взорвали второй состав. Пострадали сопровождавшие царя лица. Пятое покушение Софья Перовская, дочь петербургского генерал-губернатора, узнала, что в Зимнем дворце происходит ремонт подвалов, в том числе и винного погреба. Народовольцы посчитали это место удобным для размещения взрывчатки. Для реализации плана был назначен крестьянин Степан Халтурин. Он недавно вступил в организацию «Народная воля». Работая в подвале (он облицовывал стены винного погреба), он должен был переданные ему мешки с динамитом (всего было приготовлено 2 пуда) располагать среди строительного материала. Софья Перовская получила информацию о том, что 5 февраля 1880 г. в Зимнем дворце состоится ужин в честь принца Гессенского, на котором будет находиться вся царская семья. Взрыв был назначен на 18 час. 20 мин., но в связи с опозданием поезда принца ужин был сдвинут. Взрыв прогремел — никто из высших особ не пострадал, но были убиты 10 и ранены 80 солдат охраны. После этого покушения была учреждена диктатура М. Т. Лорис-Меликова с неограниченными полномочиями, т.к. правительство понимало, что начавшуюся волну терроризма остановить очень трудно. Проект преобразования Лорис-Меликова был одобрен. 4 марта должно было состояться его обсуждение и утверждение. Но 1 марта историю пошла по другому сценарию. Шестое и седьмое покушения Создается впечатление, что народовольцам (дочь губернатора Петербурга, а в последующем члена Министерства внутренних дел Софья Перовская, её гражданский муж, студент юридического факультета Андрей Желябов, изобретатель Николай Кибальчич, рабочий Тимофей Михайлов, Николай Рысаков, Вера Фигнер, Степан Халтурин и др.) неудачи придавали азарт. Они готовили новое покушение. На этот раз был выбран Каменный мост на Екатерининском канале, через который проезжал обычно император. От первоначального плана взрыва моста террористы отказались, возник новый – заложить мину на Малой Садовой. Перовская «заметила, что на повороте от Михайловского театра на Екатерининский канал кучер задерживает лошадей, и карета едет почти шагом». Здесь и решено было нанести удар. Было предусмотрено в случае неудачи, если мина не взорвется, бросать в карету царя бомбу, но если и это не получилось бы, то Желябов должен был прыгнуть в карету и заколоть императора кинжалом. Но эта подготовка к покушению была осложнена арестами народовольцев : сначала Михайлова, а затем и Желябова. Усилившиеся аресты привели к тому, что не хватало опытных террористов. Организовалась группа из молодых революционеров: студент Е. Сидоренко, студент И. Гриневицкий, бывший студент Н. Рысаков, рабочие Т. Михайлов и И. Емельянов. Технической частью заведовал Кибальчич, который изготовил 4 бомбы. Но 27 февраля был арестован Желябов. Тогда руководство взяла на себя Перовская. На совещании Исполнительного комитета определились метальщики: Гриневицкий, Михайлов, Рысаков и Емельянов. Они «с двух противоположных сторон на обоих концах Малой Садовой должны были бросить свои бомбы». 1 марта им были переданы бомбы. «Они должны были выйти на Екатерининский канал к известному часу и появиться в известном порядке». В ночь на 1 марта Исаев заложил мину под Малой Садовой. Террористы решили ускорить реализацию задуманного. Императора предупреждали о грозящей ему опасности, но он ответил, что его защищает Бог. 1 марта 1881 г. Александр II выехал из Зимнего дворца в Манеж, присутствовал на разводе караулов и возвращался в Зимний через Екатерининский канал. Это ломало планы народовольцев, Софья Перовская срочно перестраивала план покушения. Гриневицкий, Емельянов, Рысаков, Михайлов стали вдоль набережной Екатериненского канала и ждали условного сигнала Перовской (взмаха платка), по которому они должны были бросить бомбы в царскую карету. Задуманное получилось, но император снова не пострадал. Но он не покинул спешно место покушения, а захотел подойти к раненым. И тогда Гриневицкий бросил в ноги царю вторую бомбу. Взрыв отбросил Александра II на землю, из раздробленных ног лилась кровь. Император прошептал: «Отвезите меня во дворец… Там я хочу умереть…» Гриневицкий, как и Александр II, через полтора часа скончался в тюремном госпитале, а остальные террористы (Перовская, Желябов, Кибальчич, Михайлов, Рысаков) 3 апреля 1881 г. были повешены. Семинар 7 1) Таблица. Государственная Дума и опыт российского парламентаризма (1906-1917 гг.)

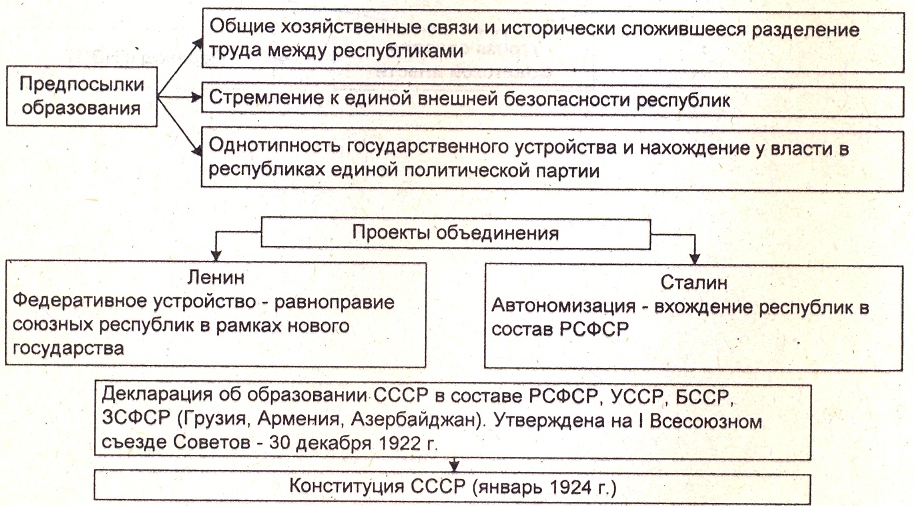

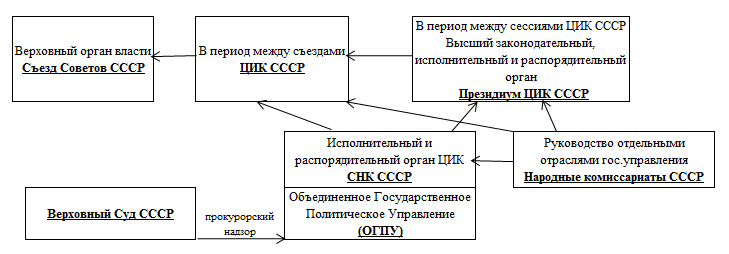

Третьеиюньская политическая система Первая русская революция закончилась так называемым третьеиюньским государственным переворотом. Опубликованный 3 июня 1907 г. царский манифест о роспуске 2-й Государственной Думы и новый избирательный закон, объявленный одновременно с манифестом, создавали в России новую политическую ситуацию, новую политическую систему, которая так и называется – «третье-июньской». Третьеиюньская политическая система (или "третьеиюньская монархия") была последней попыткой спасти монархию посредством оформления союза помещиков с верхами буржуазии, основанного на дележе экономических и политических привилегий между ними. В годы буржуазно-демократической революции 1905-1907 гг. либеральная буржуазия воочию увидела силу народного классового гнева и испугалась размаха и глубины народного движения. Поэтому она легко пошла на блок с реакционерами и стала поддерживать царизм, который и попытался удержать власть путем минимальных шагов навстречу мечтам либеральной буржуазии в создании внешнего подобия конституционной монархии. Избирательный закон 3 июня 1907 г. был направлен против широких слоев народа, против трудящихся масс. Он значительно увеличил представительство от дворянства и буржуазии. По этому закону в III Государственной думе один депутат от дворянской курии представлял 230 избирателей, а один депутат от рабочей курии – 125 тысяч избирателей (т.е. в почти в 550 раз меньше). Многие категории населения вовсе лишались представительства. К ним относились батраки, значительная часть сельской интеллигенции, безработные, активные участники забастовочного движения и т.д. 2) Столыпинская аграрная реформа (1906-1911 гг) Основные задачи данной реформы: решение проблемы малоземелья крестьян Центральной России; Преодоление отсталости деревни – ликвидация феодальных пережитков (крестьянской общины); Создание социальной опоры самодержавия; Преодоление социальной напряженности в деревне. Основные пути решения аграрного вопроса: - Предоставление права выхода из крестьянской общины и перевода надела в личную собственность крестьянина (Из 10млн крестьянских хозяйств 2,5млн оформили надел в личную собственность. Остальные остались в общине). - Предоставление крестьянину земли в одном месте. Хутор – обособленное крестьянское хозяйство вне пределов деревни, порвавшее все связи с общиной. Отруб – участок земли, получаемый вышедшим из общины крестьянином в одном месте, внутри деревни. (Хуторянами и отрубниками стали 1,3млн хозяев). - Предоставление крестьянами права продажи и залога надельных земель (1,2млн крестьянских хозяйств продали свою землю общине. Хуторяне и отрубники закладывали землю в банках) - Деятельность Крестьянского поземельного банка (Поддержка хуторян и отрубников: в банке под высокий процент можно было получить ссуду для покупки земли с выплатой в течении 55,5 лет) - Уравнивание крестьян в гражданских правах с другими сословиями (Главным правом стало свободное распоряжение землей как частной собственностью) - Переселение малоземельных крестьян на казенные земли в малообжитые районы Сибири и Урала (Более 3,5млн переселились на Урал. 1,5млн стали крестьянами на новых землях. Около 1млн вернулись обратно. Более 1млн стали рабочими и батраками в новых местах. Освоены 30млн десятин пустующих земель) Причины незавершенности реформы: • Сопротивление со стороны правых и левых политических сил. • Сложные взаимоотношения окружения императора и П.А. Столыпина. • 1 сентября 1911г. —смертельное ранение П.А.Столыпина эсером-террористом Дмитрием Богровым в Киеве Последствия реформы: Рост свободной рабочей силы за счет выхода крестьян из общины; Создание условий для формирования свободной личности, обладающей экономическими правами; Ускорение процесса расслоения крестьянства; Окончательно разрушить крестьянскую общину не удалось (только 21% домохозяев оставили общину); Не удалось создать широкий слой крестьян-фермеров (10% крестьян перешли на хутора и отруба). 3) Учредительное собрание в России В июне 1917 года начались выборы во Всероссийское Учредительное собрание, которое должно было определить (учредить) государственное устройство России после революции. Октябрьский переворот, учиненный большевиками, сделал вопрос созыва Учредительного собрания первостепенным для всех остальных политических партий. Эти выборы были намечены еще Временным правительством, но большевикам пришлось ускорить процесс – и дело было не только в недовольстве конкурентов, но еще и в том, что среди населения идея созыва Учредительного собрания была весьма популярна. Выборы в Учредительное собрание показали, что наибольшей популярностью пользуются эсеры правого и центристского толка. Это грозило провалом для большевистского и левоэсеровского курса радикальных преобразований в стране. Большевики стремились предстать в качестве лояльной силы, выступающей за честные выборы, но оттягивали созыв Учредительного собрания и готовили его разгон. Ситуация обострилась, когда арестованные большевиками лидеры партии кадетов (их обвинили в разжигании гражданской войны) Шингарёв и Кокошкин были убиты матросами. Ко дню начала работы Учредительного собрания в Петроград были стянуты вооруженные силы сторонников и противников большевиков. В день, когда Учредительное собрание начало свою работу, большевики приставили для его охраны вооруженный отряд во главе с анархистом, матросом Железняком. В поддержку собрания к Таврическому дворцу выдвинулись демонстранты из числа демократических сил, которых расстреляли. Это вызвало широкое недовольство среди различных сторон, что сказалось на судьбе собрания. Собрание отказалось принять курс большевиков, возникла жаркая полемика; охрана, явно враждебная, целилась в выступающих на трибунах. Большевики и левые эсеры покинули собрание, что привело к потере кворума. Глубокой ночью Железняк вошел в зал и произнес историческую фразу: «Караул устал». На следующий день, когда выспавшиеся депутаты вернулись к Таврическому дворцу, они обнаружили его запертым и под охраной, а декрет Совета народных комиссаров гласил, что Учредительное собрание распущено. Так была потеряна последняя площадка, позволявшая достигнуть консенсуса между основными политическими силами. Страна стала сдвигаться в сторону гражданской войны. 4) Выход России из Первой мировой войны Вопрос выхода России из первой мировой войны был крайне актуальным. Народ во многом поддержал идеи революции, поскольку революционеры обещали скорый выход страны из войны, которая длилась уже 3 года и крайне отрицательно воспринималось населением. Один из первых декретов советской власти - декрет о мире. После этого декрета 7 ноября 1917 года Лев Троцкий обращается ко всем воюющим странам с призывом о скорейшем заключении мира. Ответила согласием только Германия. При этом нужно понимать, что идея заключения мира с капиталистическими странами шла в противовес с советской идеологии, которая базировалась на идее мировой революции. Поэтому единство среди советской власти не было. И Брестский мир 1918 года пришлось продавливать Ленину очень долго. В партии было три основные группы: Бухарин. Он выдвигал идеи о том, что война должна продолжаться любой ценой. Это позиции классической мировой революции. Ленин. Он говорил о том, что мир нужно подписывать на любых условиях. Это была позиция русского генералитета. Троцкий. Он выдвинул гипотезу, которая сегодня часто формулируется, как «Ни войны! Ни мира!». Это была позиция неопределённости, когда Россия распускает армию, но из войны не выходит, мирный договор не подписывает. Это была идеальная ситуация для западных стран. 20 ноября 1917 года в Брест-Литовске начались переговоры о предстоящем мире. Германия предлагала подписать соглашение на следующих условиях: отторжение от России территории Польши, Прибалтики и части островов Балтийского моря. Всего предполагалось, что Россия потеряет до 160 тысяч квадратных километров территории. Ленин был готов принять эти условия, поскольку у Советской власти не было армии, а генералы Российской империи единодушно говорили, что война проиграна и нужно как можно скорее заключать мир. Переговоры вел Троцкий, как народный комиссар по иностранным делам. Обращает на себя внимание факт сохранившихся секретных телеграмм между Троцким и Лениным во время переговоров. Практически на любой серьезный военный вопрос Ленин давал ответ, что нужно посоветоваться со Сталиным. Причина здесь не в гениальности Иосифа Виссарионовича, а в том, что Сталин выступал посредником между царской армией и Лениным. Троцкий во время переговоров всячески затягивал время. Он говорил о том, что в Германии вот-вот случится революция, поэтому нужно только ждать. Но даже если эта революция не случится, то у Германии нет сил для нового наступления. Поэтому он тянул время, ожидает поддержки партии. В ходе переговоров было заключено перемирие между странами на период с 10 декабря 1917 года по 7 января 1918 года. 8 января 1918 года, как и было обусловлено перемирием, стороны вновь сели за стол переговоров. Но буквально тут же эти переговоры были отменены Троцким. Он сослался на то, что ему нужно срочно вернуться в Петроград для консультаций. Приехав в Россию, он поднял вопрос заключать ли Брестский мир в партии. В противовес ему выступал Ленин, который настаивал на скорейшем подписании мира, но Ленин проиграл 9 голосов против 7. Способствовали этому начавшиеся в Германии революционные движения. 27 января 1918 года германия сделала ход, которого мало кто ожидал. Она подписала мир с Украиной. Это была целенаправленная попытка стравить Россию и Украину. Но советское правительство продолжало гнуть свою линию. В этот день был подписан указ о демобилизации армии. Вечером 28 января Германии было объявлено следующее. Мы выходим из войны, но вынуждены отказаться от подписания мирного договора. Троцкий Разумеется, это вызвало шок у немецкой стороны, которая не могла понять как можно перестать воевать и не подписывать мира. 11 февраля в 17:00 во все штабы фронтов была послана телеграмма Крыленко, что война закончилась и нужно возвращаться домой. Войска начали отступать, оголяя линию фронта. Одновременно с этим немецкое командование довело до Вильгельма 2 слова Троцкого, и кайзер поддержал идею наступления. 17 февраля Ленин вновь предпринимает попытку убедить членов партии подписать мирный договор с Германией. Вновь его позиция оказывается в меньшинстве, поскольку противники идеи подписания мира убеждали всех, что если Германия не перешла в наступление за 1,5 месяца, то и дальше в наступление не перейдёт. Но они очень сильно ошибались. 18 февраля 1918 года Германия начала масштабное наступление на всех участках фронта. Российская армия была уже частично демобилизована и немцы спокойно продвигались вперед. Возникла реальная угроза полного захвата Германией и Австро-Венгрией территории России. Единственное, на что сподобилась Красная армия, это 23 февраля дать небольшой бой и незначительно замедлить наступление противника. Причём бой это давали офицеры, которые переоделись в солдатской шинели. Но это был один очаг сопротивления, который ничего решить не мог. 23 февраля германия выдвинула ультиматум. Ленин, под угрозой отставки продавил в партии решение подписать мирный договор с Германией. В результате чего начались переговоры, которые закончились очень быстро. Брестский мир был подписан 3 марта 1918 года в 17:50. 14 марта 4-ый всероссийский съезд советов ратифицировал брестский мирный договор. В знак протеста левые эсеры вышли из состава правительства. Условия Брестского мира были следующими: Полное отторжение от России территории Польши и Литвы. Частичное отторжение от России территории Латвии, Белоруссии и Закавказья. Россия полностью выводила свои войска из Прибалтики и Финляндии. Напомню, что Финляндия до этого уже была потеряна. Признавалась независимость Украины, которая переходила под протекторат Германии. Россия уступала Турции восточную Анатолию, Карс и Ардаган. Россия выплачивала Германии контрибуцию в 6 млрд марок, что равнялось 3 млрд золотых рублей. По условиям брестского мира Россия теряла территорию площадью 789 000 квадратных километров (сравните с начальными условиями). На этой территории проживало 56 млн человек, что составляло 1/3 населения Российской империи. Такие большие потери стали возможны только из-за позиции Троцкого, который сначала тянул время, а потом нагло провоцировал противника. 4) Образование СССР  На основе Декларации и Договора республик об образовании СССР была разработана Конституция СССР, которую утвердил состоявшийся в январе 1924 г. II Всесоюзный съезд Советов. Основной закон провозгласил добровольность объединения республик, их равноправность. Союзные республики обладали правом свободного выхода из СССР. Союз ССР наделялся правом отменять постановления верховных органов союзных республик, если они противоречили Конституции СССР, и правом разрешать возникающие между республиками споры. Суверенитет союзных республик ограничивался по предметам, отнесенным к ведению Союза. К компетенции верховных органов власти СССР были отнесен такие вопросы, как представительство Союза в международных сношениях; изменение внешних границ Союза; заключение договоров о приеме в состав Союза новых республик; объявление войны и заключение мира; заключение внешних и внутренних займов СССР; ратификация международных договоров; руководство внешней торговлей; руководство транспортным и почтово-телеграфным делом; организация и руководство вооруженными силами; установление общего плана народного хозяйства СССР; определение отраслей промышленности и отдельных промышленных предприятий, имеющих общесоюзное значение; заключение концессионных договоров; утверждение единого государственного бюджета СССР; установление общесоюзных налогов и доходов; установление основ судоустройства и судопроизводства, гражданского и уголовного законодательства; установление основных законов о труде; право амнистии. Конституция провозгласила высшим органом власти Всесоюзный съезд советов, в промежутках между съездами - Центральный исполнительный комитет СССР, а между его сессиями - Президиум ЦИК.  Семинар 8 1) Внешняя политика СССР и международные отношения в 20-е гг. ХХ в. В 20-е гг. РСФСР, а затем и СССР проводили двойственную внешнюю политику. С одной стороны, она была направлена на защиту государственных интересов страны, а с другой — отражала курс правящей коммунистической партии на мировую революцию. Первые международные акты — мирные договоры — были подписаны РСФСР лишь в 1920 г. с Эстонией, Литвой, Латвией и Финляндией. В контакты с Советским государством были вынуждены вступить и ведущие державы мира. Теорию и практику большевизма они категорически отрицали, но экономические интересы оказались превыше всего. В марте 1921 г. было заключено торговое соглашение с Великобританией. Советской стороне удалось настоять на включении в текст договора политического обязательства — воздерживаться от враждебных действий друг против друга. И в советско-германском торговом соглашении, подписанном в мае 1921 г., был политический момент: торговому представительству РСФСР передавались функции дипломатического представительства. Фактически это означало юридическое признание Советской России Германией. К лету 1921 г. в активе советской дипломатии было 11 торговых договоров с ведущими странами Европы. Генуэзская конференция. Весной 1922 г. в Генуе для решения европейских экономических и финансовых проблем была созвана международная конференция. Приглашение участвовать в ней получило и советское правительство. Было решено использовать конференцию для формирования положительного образа пролетарского государства — борца за мир и всеобщее разоружение. Этим проблемам был посвящён доклад наркома иностранных дел Г. В. Чичерина. Однако руководители стран Антанты потребовали от советского правительства выплаты всех государственных долгов царской России (18,5 млрд золотых рублей), возвращения иностранцам национализированной собственности или возмещения нанесённого ущерба. Советская делегация выдвинула странам Антанты встречные претензии: возместить 39 млрд золотых рублей как потери от интервенции и экономической блокады. Достичь согласия не удалось. Рапалльский договор. Договор о восстановлении дипломатических отношений и широких экономических контактах. Отказ обеих сторон от претензий со стороны государств и частных лиц в вязи с аннулированием старых долгов и национализации иностранной собственности в РСФСР при условии, что советское правительство не будет удовлетворять аналогичные условия со стороны других государств, то есть Германия признала национализацию немецкой частной и государственной собственности в РСФСР и аннулирование царских долгов Советским правительством Обе стороны взаимно отказались от возмещения военных расходов, военных и невоенных убытков, расходов на военнопленных. Установление дипломатических отношений между государствами. Предоставление другу статуса наибольшего благоприятствования в торговле. Значение договора: Германия стала первой крупной страной, признавшей РСФСР и установившей с ней дипломатические и торговые отношения. Это был успех советской дипломатии. 2)Внешняя политика СССР и международные отношения в 30-е гг. ХХ в. В 1933 г. изменилась расстановка политических сил в Европе. В Германии к власти пришли фашисты, не скрывавшие своих намерений начать борьбу за передел мира. СССР был вынужден изменить свой внешнеполитический курс. Прежде всего было пересмотрено основное положение советской внешней политики, согласно которому все «империалистические» государства воспринимались как враги, готовые в любой момент начать войну против СССР. В конце 1933 г. наркомат иностранных дел по поручению ЦК ВКП(б) разработал развёрнутый план создания системы коллективной безопасности в Европе. С этого момента вплоть до 1939 г. советская внешняя политика имела антигерманскую направленность. Её главной целью стало стремление к союзу с демократическими странами в целях изоляции Германии и Японии. Этот курс был связан с деятельностью наркома иностранных дел М. М. Литвинова. Первыми успехами нового внешнеполитического курса стало установление в ноябре 1933 г. дипломатических отношений с США и принятие СССР в 1934 г. в Лигу Наций, где он сразу стал постоянным членом её Совета. Это означало, что страна вернулась в мировое сообщество в качестве великой державы. Принципиально важно, что принятие СССР в Лигу Наций состоялось на его собственных условиях: все споры, прежде всего по поводу царских долгов, были решены в его пользу. В мае 1935 г. между СССР и Францией был заключён договор о взаимной помощи в случае нападения агрессора. Но принятые взаимные обязательства на деле были малоэффективными, так как договор не сопровождался какими-либо военными соглашениями. Вслед за тем договор о взаимной помощи был подписан с Чехословакией. Дальневосточная политика СССР Положение на западных границах СССР было относительно спокойным. В то же время на его дальневосточных рубежах бурные дипломатические и политические конфликты выливались в прямые военные столкновения. Первый военный конфликт произошёл летом—осенью 1929 г. в Северной Маньчжурии. Камнем преткновения стала КВЖД. Согласно договору 1924 г. между СССР и пекинским правительством Китая, железная дорога переходила под совместное советско-китайское управление. Но к концу 20-х гг. китайская администрация была почти полностью оттеснена советскими специалистами, а сама дорога и обслуживающие её подразделения фактически перешли в собственность Советского Союза. Такое положение стало возможным ввиду крайне нестабильной политической ситуации в Китае. В 1928 г. к власти пришло правительство Чан Кайши, которое повело политику объединения всех китайских территорий. Оно попыталось силой вернуть себе утраченные на КВЖД позиции. Возник вооружённый конфликт. Советские войска разгромили на китайской территории китайские пограничные отряды, начавшие боевые действия. Вскоре на Дальнем Востоке возник в лице Японии мощный очаг разжигания войны. Захватив в 1931 г. Маньчжурию, Япония вплотную придвинулась к границам Советского Союза, к тому же принадлежавшая СССР КВЖД оказалась на территории, контролируемой Японией. Японская угроза заставила СССР и Китай восстановить дипломатические отношения. В ноябре 1936 г. Германия и Япония подписали Антикоминтерновский пакт, к которому затем присоединились Италия, Испания, Венгрия. В июле 1937 г. Япония начала крупномасштабную агрессию против Китая. В такой ситуации СССР и Китай пошли на взаимное сближение. В августе 1937 г. между ними был заключён договор о ненападении. После подписания договора Советский Союз стал оказывать Китаю техническую и материальную помощь. В боях на стороне китайской армии сражались советские инструкторы и лётчики-добровольцы. Летом 1938 г. начались вооружённые столкновения между японскими и советскими войсками на советско- маньчжурской границе. Ожесточённое сражение произошло в августе 1938 г. в районе озера Хасан, неподалёку от Владивостока. Со стороны Японии это была первая разведка боем. Она показала, что взять наскоком советские границы вряд ли удастся. Тем не менее в мае 1939 г. японские войска вторглись на территорию Монголии в районе реки Халхин-Гол. Советский Союз с 1936 г. был связан с Монголией договором о взаимопомощи и ввёл свои войска на её территорию. Мюнхенское соглашение Тем временем фашистские державы осуществляли новые территориальные захваты в Европе. С середины мая 1938 г. немецкие войска сконцентрировались на границе с Чехословакией. Сталин был готов оказать Чехословакии помощь, но при условии, что она сама попросит Советский Союз об этом. Однако Чехословакия всё ещё надеялась на помощь своих западных союзников. В сентябре, когда ситуация накалилась до предела, руководители Англии и Франции прибыли в Мюнхен на переговоры с Германией и Италией. Ни Чехословакия, ни СССР на конференцию допущены не были. Мюнхенское соглашение закрепило курс западных держав на «умиротворение» фашистских агрессоров, удовлетворив притязания Германии на отторжение от Чехословакии Судетской области. Свои куски чехословацкой территории захватили Венгрия и Польша. Советский Союз был готов оказать Чехословакии помощь, руководствуясь Уставом Лиги Наций. Для этого было необходимо, чтобы Чехословакия обратилась в Совет Лиги Наций с соответствующей просьбой. Но этого не произошло. Надежды на возможность создания системы коллективной безопасности были окончательно развеяны после подписания в сентябре 1938 г. англо-германской, а в декабре этого же года франко-германской деклараций. Стороны заявили о своём стремлении «никогда более не вести войну друг против друга» и все вопросы разрешать при помощи консультаций. Советско-англо-французские переговоры После заключения Мюнхенского соглашения главы правительств Англии и Франции провозгласили наступление в Европе «эры мира». Иначе думал и действовал Гитлер. Пользуясь дальнейшим попустительством западных держав, он 15 марта 1939 г. ввёл войска в Чехословакию и окончательно ликвидировал её как независимое государство, а 23 марта захватил Мемельскую область, входившую в состав Литвы. В это же время Германия предъявила требования к Польше о присоединении Данцига, имевшего статус вольного города, и части польской территории. В апреле 1939 г. Италия оккупировала Албанию. Всё это несколько отрезвило правящие круги Англии и Франции и вынудило их дать согласие на предложение СССР начать переговоры о заключении соглашения о мерах по пресечению германской агрессии. 12 августа после длительных проволочек в Москву прибыли представители Англии и Франции. Однако вскоре выяснилось, что англичане не имеют полномочий для ведения переговоров и подписания соглашения. Во главе обеих миссий были поставлены второстепенные деятели, в то время как советскую делегацию возглавлял комиссар обороны маршал К. Е. Ворошилов. Советская сторона представила детальный военный план совместных действий Вооружённых сил СССР, Англии и Франции против агрессора. Красная Армия в соответствии с этим планом должна была выставить в Европе 136 дивизий, 5 тыс. тяжёлых орудий, 9—10 тыс. танков и 5—5,5 тыс. боевых самолётов. Английская делегация заявила, что в случае возникновения войны Англия первоначально пошлёт на континент всего 6 дивизий. СССР не имел общей границы с Германией. Следовательно, он мог принять участие в отражении агрессии только в том случае, если союзники Англии и Франции — Польша и Румыния — пропустили бы советские войска через свою территорию. Между тем ни англичане, ни французы ничего не делали для того, чтобы побудить польское и румынское правительства дать согласие на проход советских войск. Наоборот, члены военных делегаций западных держав были предупреждены своими правительствами, что этот решающий для всего дела вопрос не должен обсуждаться в Москве. Переговоры сознательно затягивались. Сближение СССР и Германии Гитлер, не отказавшись от силового решения «польского вопроса», также предложил СССР начать переговоры о заключении договора о ненападении и разграничении сфер влияния в Восточной Европе. Перед Сталиным встал нелёгкий выбор: или отклонить предложения Гитлера и согласиться с выходом германских войск к границам СССР в случае поражения Польши в войне с Германией, или заключить с Германией соглашения, дающие возможность отодвинуть границы СССР далеко на запад и избежать на какое-то время войны. Для советского руководства не были секретом попытки западных держав подтолкнуть Германию к войне с СССР, как и стремление Гитлера расширить своё «жизненное пространство» за счёт восточных земель. В Москве знали, что германские войска готовы к нападению на Польшу и явно превосходят польскую армию. Чем труднее шли переговоры с англо-французской делегацией, тем больше Сталин склонялся к выводу о необходимости подписать соглашение с Германией. Приходилось учитывать и то, что с мая 1939 г. на территории Монголии велись боевые действия советско-монгольских войск против японских. 23 августа 1939 г. СССР и Германия подписали договор о ненападении (пакт Молотова-Риббентропа). К договору прилагались секретные протоколы, в которых был зафиксирован раздел Восточной Европы на сферы интересов между Москвой и Берлином. Согласно протоколам устанавливалась линия разграничения между немецкими и советскими войсками в Польше; Эстония, Латвия, Финляндия и Бессарабия относились к сфере интересов СССР, Литва — к сфере интересов Германии. Таким образом, вопросы, касающиеся суверенных стран Восточной Европы, вновь решались без их согласия и участия. Несомненно, в тот период договор был выгоден обеим странам. Гитлеру он позволял без лишних осложнений начать захват первого бастиона на Востоке и одновременно убедить свой генералитет в том, что Германии не придётся воевать сразу на двух фронтах. Сталин получил выигрыш во времени для укрепления обороны страны, а также возможность отодвинуть исходные позиции потенциального врага и восстановить государство в границах бывшей Российской империи. Заключение советско-германских соглашений сорвало попытки западных держав втянуть СССР в войну с Германией и, наоборот, позволило переключить направление германской агрессии на Запад. Советско-германское сближение внесло некоторый разлад в отношения между Германией и Японией, ликвидировало для СССР угрозу войны на два фронта. Уладив дела на Западе, Советский Союз активизировал военные действия на Востоке. В конце августа советские войска под командованием генерала Г. К. Жукова окружили и разгромили 6-ю японскую армию на реке Халхин-Гол. Японское правительство было вынуждено подписать в Москве мирное соглашение, по которому с 16 сентября 1939 г. прекращались всякие боевые действия. Угроза эскалации войны на Дальнем Востоке была ликвидирована. 3) Советско-финская война (30 ноября 1939 - 12 марта 1940) Причины войны После подписания советско-германского пакта о ненападении Германия начала войну с Польшей, а отношения СССР и Финляндии стали накаляться. Одна из причин – секретный документ между СССР и Германией по разграничению сфер влияния. По нему влияние СССР распространялось на Финляндию, Прибалтику, западную Украину и Белоруссию, и Бессарабию. Понимая, что большая война неизбежна, Сталин стремился защитить Ленинград, который с территории Финляндии мог обстреливаться артиллерией. Поэтому была задача отодвинуть границу севернее. Для мирного решения вопроса советская сторона предлагала Финляндии земли Карелии взамен передвижения границы на Карельском перешейке, но любые попытки диалога финнами пресекались. Они договориться не желали. 26 ноября был произведен артиллерийский обстрел советского воинского подразделения, расположенного в финской деревне Майнила. Это и стало официальной причиной для начала военного конфликта. Уже на следующий день советским правительством была направлена нота протеста правительству Финляндии, договор о ненападении был расторгнут, и 30 ноября войска Красной армии вступили на финскую территорию. Но события сразу стали развиваться не так, как рассчитывали в Кремле. Первый этап войны (30.11.1939 г.─ 10.02.1940 г.) Историки выделяют два этапа в советско-финской войне. Действия Красной Армии на первом ее этапе, были крайне непродуманными. Советское командование рассматривало разрешение конфликта как быструю военную операцию, которая займет 2 - 3 недели. Способность финских войск к защите своих оборонительных укреплений (линии Маннергейма) была недооценена командованием советских войск. Попытка быстрого прорыва укреплений не получилась. Русская армия, понеся огромные потери, вынуждена была прекратить продвижение вглубь страны. Важным фактором явилось то, что финские солдаты были лучше оснащены и умело использовали погодные условия. Местность, покрытая лесами, озерами и болотами не позволяла русским войскам быстро передвигаться и затрудняла доставку боеприпасов. Второй этап войны (11.02.1940 г. – 12.03.1940 г.)В частях РККА была развернута подготовка к прорыву оборонительных укреплений. Численность войск достигла 760 тыс. человек, увеличилось количество самолетов и танков. Финны тоже стремились укрепить свою армию. Западные союзники помогали им поставками боевой техники и снаряжения, а также добровольцами. Руководство Англии и Франции планировало вступить в конфликт, приняв сторону Финляндии. К концу 1939 года Генеральным штабом был разработан новый план действий. Вторым и заключительным этапом войны стало наступление и прорыв частями Красной Армии 11 февраля 1940 г. линии Маннергейма. Используя значительный перевес живой силы и боевой техники, советские войска сделали рывок вперед, разгромив основные силы финской армии. Финские войска, так и не получив обещанной помощи западных союзников, столкнулись с жесточайшей нехваткой боеприпасов и людей. Правительство Финляндии было вынуждено пойти на мировую. 12 марта, в Кремле, между странами состоялось подписание мирного договора. Военные действия по всем фронтам были прекращены 13 марта. Итоги военной кампании.Согласно договору, в состав СССР отныне входил ряд финских территорий, граница была отодвинута. Зимняя война, длившаяся 105 дней, унесла жизни 127 тыс. красноармейцев. Почти 250 тыс. бойцов РККА получили ранения, обморожения и контузии. В мировой общественности советско-финский конфликт вызвал бурю негодования. Советский Союз был назван государством-агрессором с последующим исключением его из Лиги Наций. Такой была цена мирного договора. Война обнажила все недостатки и просчеты Красной Армии. В Германии, пристально следившей за военным противостоянием, сложилось мнение, что ее войска без труда смогут справиться с Красной Армией. Кремль, получив жестокий урок в этой войне, тоже сделал соответствующие выводы. Во главе РККА был поставлен новый нарком обороны. Была разработана и стала осуществляться целая программа по укреплению обороноспособности страны. Несмотря на мирный договор, Финляндия не стала относиться дружественнее к Советскому Союзу. Когда Германия объявила войну СССР, Финляндия не стала сохранять нейтралитет и выступила на стороне фашистов. |