Семинары. Семинар Формационный и цивилизационный подходы в изучении истории

Скачать 1.08 Mb. Скачать 1.08 Mb.

|

Русско-турецкая война 1787-1791гг.Русско-турецкая война 1787-1791 гг. началась в 1787 году. Поводом для войны послужили следующие события в Крыму. В Крыму, незадолго до начала войны, произошел военный переворот, в результате которого Крымское Ханство стало подчиняться ставленнику Турции. Россию такой сюжет не устраивал, и в результате в 1783 году Екатерина 2 издала манифест, согласно которому Россия не признавала Крымское Ханство и объявила о включении всех его земель в состав России. В начале 1787 году российская императрица, в сопровождении императора Австрии, совершила путешествие по Крыму, тем самым давая понять, что отныне Крым территория Российской Империи. Разумеется, такие события не могли оставить Турцию равнодушной. Османская империя выдвинула России ультиматум, по которому требовала, чтобы Россия отдала Крым Турции. Россияне ответили отказом, в результате в августе 1787 года началась война. На этот раз Российская империя знала о возможной войне и хорошо к ней подготовилось. В следствии этого, у турок не было никакого преимущества, россияне с первых месяцев войны завладели преимуществом. Осенью 1787 года турецкая армия высадилась в Крыму. Они рассчитывали овладеть крепостью Кинбурн, которая находилась под защитой русской армии, командовал которой А.В. Суворов. Россияне полностью уничтожили турецкую армию. В 1788 году российский полководец Потемкин Г.А. совершил поход на крепость Очаков, которая после непродолжительного сопротивления была взята русскими войсками. Летом 1789 года случилось, пожалуй, ключевое событие войны. В битве, которая произошла между населенными пунктами Фокшаны и Рымник, генерал Суворов нанес поражение превосходящим силам турецкой армии. Русско-турецкая война 1787-1791 гг. приобрела переломное событие, завершило которое осада Измаила. Измаил считался непреступной крепостью, которую еще никому не удалось покорить. На защите гарнизона стояла турецкая армия численность в 35 тысяч человек. Суворов, которому было поручено захватить Измаил, потребовал от турок сдать ему крепость, на что турки ответили, что скорее небо упадет на землю, чем кто-то сможет взять Измаил. Суворов начал массированную артиллерийскую подготовку для наступления. Само же наступление на Измаил началось 11 декабря 1790 года. В течение десяти чесов продолжался бой. Непреступный Измаил пал. То, что совершил Суворов под стенами Измаила, навсегда войдет в мировую историю. Не было еще столь славной и столь безоговорочной победы. Турки потеряли практически весь свой гарнизон. Двадцать шесть тысяч турков было убито. Потери российской армии при этом составили всего две тысячи человек! Русско-турецкая война 1787-1791 гг. продолжилась на Балканах. В 1791 году там туркам вновь было нанесено поражение, которое Турция пережить не смогла и вновь запросила мира. В 1791 году был подписан Ясский мирный договор, по результатам которого Турция признавала за Россией Крым, а границей между двумя Империями становилась река Днестр. Победа России в этой войне была крайне важна для нашего государства, поскольку впервые Россия получила прямой выход к Черному морю. 11. Социальные реформы Екатерины II. 11.1. Сословные реформыГлавными документами, регламентирующими правовое положение сословий, стали «жалованная грамота дворянам» и «жалованная грамота городам». Носящая и ранее исключительно продворянский характер, сословная политика Екатерины II окончательно закрепила за благородным сословием «элитарный» статус. Дворяне освобождались от уплаты налогов и государственной службы Благородное сословие получило неотъемлемое право на владение крепостными, имуществом, землей и её недрами Были учреждены Дворянские собрания и родовые книги для подтверждения происхождения Купечество получило доступ к административным должностям (общая городская и шестигласная думы) и было освобождено от подушной подати. Купцы 1-й и 2-й гильдий освобождались от телесных наказаний. Выделилось и получило права новое сословие — горожане Крепостные крестьяне окончательно превратились в рабов 11.2. Образовательная (школьная) реформа.Нельзя выделить конкретный документ или дату, являющиеся ключевыми в политике просвещённого абсолютизма Екатерины II. Она последовательно издавала указы и открывала учреждения, направленные на повышение уровня знаний и доступности их получения. Главным образом, образовательные услуги предоставлялись дворянству и горожанам, однако бездомные дети и сироты так же не остались без внимания. Главными деятелями являлись И. И. Бецкой и Ф. И. Янкович. В Москве и Петербурге были открыты «воспитательные дома» — необходимо было решить проблему беспризорных и брошенных детей. В 1764 открыт Институт благородных девиц — первое женское образовательное учреждение. В 1764 основано училище для юношей при Академии художеств, а 1765 аналогичное при Академии наук. Открытое в 1779 Коммерческое училище было призвано подготовить квалифицированные кадры в области торговли. Образованная в 1782 году «Комиссия по учреждению народных училищ» к 1786 году разработала «устав народным училищам Российской Империи». Данный документ утверждал классно-урочную систему преподавания и предусматривал открытие в городах двух типов общеобразовательных учреждений: малые народные училища и главные народные училища. Малые училища подготавливали поступивших на протяжении двух лет — базовые навыки чтения, письма, правила поведения и сопутствующие знания. Главные училища давали более широкую предметную подготовку — на протяжении пяти лет, помимо базовых навыков, здесь преподавались языки, история, точные и естественные науки, архитектура. Со временем именно из главного училища отделилась учительская семинария — центр по подготовке будущих педагогов. В основу обучения ставилось доброжелательное отношение к ученикам, категорически запрещались физические наказания. Крестьянство осталось за пределами образовательной реформы — проект сельских школ и обязательного начального образования вне зависимости от пола и сословной принадлежности предполагался Екатериной II, но так и не был реализован. Семинар 6. 1. Проект государственных реформ «Введение к уложению государственных законов» М.М. Сперанского. Основные положения: Основой государственного устройства должен был стать принцип разделения властей, то есть вся власть в Российской империи должна была делиться на законодательную, исполнительную и судебную. Но несмотря на это, абсолютная власть императора оставалась в неприкосновенности. Должна была быть определенная структура в законодательной, исполнительной и судебной власти. Предлагалось сделать следующую структуру: волость — округ — губерния — государство. Например, в некой волости собиралась Волостная дума, состоящая из собственников любого имущества. Некоторые депутаты Волостной думы избирались в Окружную думу. Из Окружной думы избирались в Губернскую думу, и по такому же принципу в Государственную думу. Все вышеуказанные органы должны были собираться раз в три года. На этих заседаниях выбирали председателя (кроме Государственной думы, так как его назначал император), главного секретаря, совет и суд. Государственная дума по положению в государстве должна была приравняться Сенату. На заседаниях должны были обсуждаться проекты императора, но дума не могла предлагать свои реформы. Высшей исполнительной властью обладали министры и их заместители. Причём они назначались лично императором. А высшая судебная власть принадлежала Сенату Судебному, контролируемому императором. Предлагалось создать три инстанции исполнительной и законодательной власти: волостные, окружные и губернские — избиравшиеся на волостных, окружных и губернских собраниях соответственно. Координация законодательной власти принадлежала Государственному совету. Председателем являлся сам император. Законопроекты считались недействительными без обсуждения в Государственном совете и одобрения императора. Населению предполагалось даровать гражданские (личная свобода для всех граждан) и политические права (участие в государственном управлении для обладателей какой-либо собственности). Предлагалось разделить все население на три сословия: дворянство, «среднее состояние» (государственные крестьяне, купцы, мещане) и «народ рабочий» (крепостные крестьяне, ремесленники, слуги и т. п.). Причём любой гражданин мог подняться на ступень выше при приобретении какого-либо имущества. Причины неполной реализации проекта: - В дворянских кругах сложилась мощная оппозиция, недовольная проектами Сперанского, либеральной политики Александра 1; - Страна стояла на пороге войны с Наполеоном, что требовало консолидации рядов дворянства, его объединение вокруг трона; - Александр сам больше хотел самодержавного правления. 2. Отечественная война 1812 г.

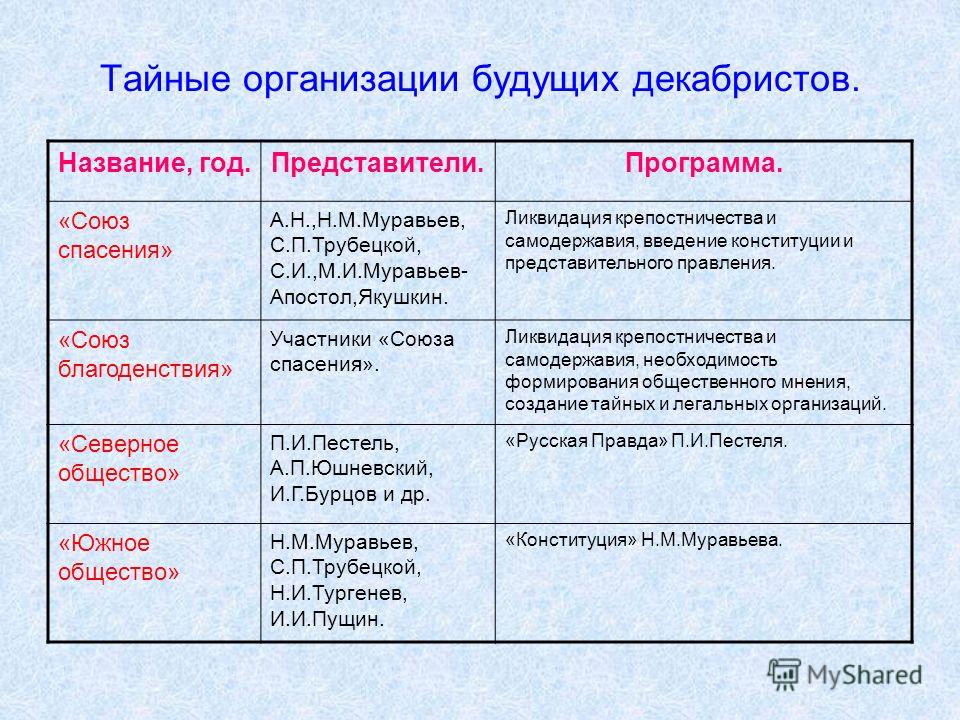

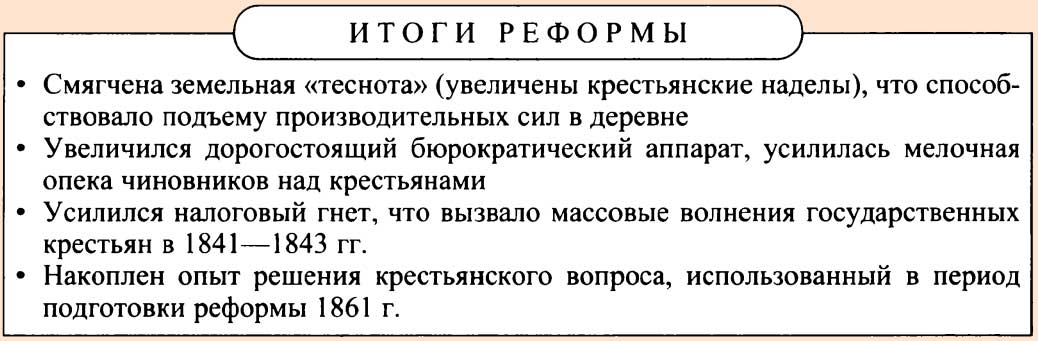

3.1. Причины возникновения движения декабристов: Военный поход по странам Европы наглядно показал русским офицерам, насколько отличается политическое устройство в прогрессивных странах от российского. Молодые дворяне, получившие блестящее образование, были знакомы с трудами французских просветителей Вольтера и Руссо. Во время пребывания в Европе они еще больше прониклись передовыми идеями мыслителей. Война создала условия, при которых благородные офицеры и солдаты из крепостных крестьян вместе рисковали жизнями, терпели лишения. Вернувшиеся из похода победители были уверены, что царь отменит крепостное право, дав вольную спасителям Отечества. Этого не произошло.  3.2. Восстание декабристов Подготовка к восстанию шла в большой спешке и осуществлялась, главным образом, силами Северного общества. Накануне выступления был составлен общий программный документ декабристов «Манифест к русскому народу». В «Манифесте» содержались следующие положения: Главная цель декабристов – свержение самодержавия и ликвидация крепостного права; После победы немедленно создавалось Временное правительство, которое провело бы подготовку к созыву Великого Собора; На Великом Соборе весной 1826 года должно было решиться два ключевых вопроса: какую форму правления следует установить в России и как решить аграрный вопрос. Восстание было назначено на 11 часов. Диктатором был назначен полковник лейб-гвардии Преображенского полка С. П. Трубецкой. Ему предстояло вывести на Сенатскую площадь Московский, Финляндский и Гренадёрский полки, препятствовать переприсяге сенаторов и принудить Сенат принять «Манифест к русскому народу». В это время капитан А. И. Якубович с Измайловским полком и Гвардейским экипажем должен был захватить Зимний дворец и арестовать царскую семью. План был очень шатким и построенным на массе допущений. Декабристы рассчитывали, что Якубовичу и Трубецкому удастся убедить встать на их сторону около 6 тысяч солдат. Прочие военные части не будут стрелять в восставших из солидарности и присоединятся к взбунтовавшимся полкам, а собравшийся на площади по случаю торжества простой люд быстро поймёт, что происходит и тоже поддержит заговорщиков. Однако 14 декабря всё пошло совсем не так, как планировалось. Сначала до заговорщиков дошла весть о том, что почуявший неладное Николай I привёл Сенат к присяге ещё в 7 утра. Рылеев, бывший одним из лидеров восстания, приказал декабристу П. Г. Каховскому убить царя. А вскоре от участия в бунте отказался Якубович. Трубецкой, узнав о срыве планов, так и не появился на Сенатской площади, решив не подвергать солдат и своих товарищей дополнительной опасности. Прибывшие на Сенатскую площадь декабристы сумели выстроить 3 тысячи солдат в каре. Солдаты практически не понимали, что происходит. Большинство считало, что бунт связан с тем, что принести присягу следует всё-таки Константину Павловичу. Восставших пытались успокоить. Первым к ним выехал генерал-губернатор Петербурга М. А. Милорадович. Его проникновенная речь заставила солдат задуматься, многие стали колебаться и выходить из построения. Но Каховский, к тому времени уже передумавший убивать Николая I, увидев замешательство солдат, выстрелил в Милорадовича, нанеся ему смертельную рану. После этого к мятежному каре пытались обращаться митрополиты Петербургский и Киевский, Александр Павлович – самый младший сын Павла I — и командующий гвардией А. Л. Воинов. Но особым успехом их попытки не увенчались. Николай I долго не решался применять силу, но больше ждать уже было нельзя: толпа (20-30 тысяч человек) стала понемногу понимать, что происходит и сочувствовать восставшим. К четырём часам пополудни на Сенатскую площадь было стянуто около 12 тысяч верных императору солдат и доставлены артиллерийские орудия. Возможно, если бы декабристы сумели бы сориентироваться в сложившейся обстановке, вовремя выбрать нового руководителя (это было сделано только вечером) и наладить контакт с собравшейся толпой, они сумели бы дать отпор правительственным войскам. Но время было упущено. В начале пятого Николай I приказал открыть огонь по собравшимся. Толпа отпрянула, многие бросились бежать в сторону Невы, чтобы по льду уйти на другой берег. Попытки декабристов восстановить боевое построение провалились. Восстание было подавлено. Основными причинами неудачи восстания стали: Несогласованность действий заговорщиков, пассивность восставших в действиях; Узкая социальная база; Плохая конспирация, из-за которой императору стали известны планы бунтовщиков; Неготовность дворян к изменениям в политической структуре; Слабая пропаганда и агитация. 4. Система государственного управления в эпоху Николая I. Николай I вступил на престол в условиях политической нестабильности, его царствование началось с восстания декабристов. Это во многом обусловило деятельность нового главы государства. Император всеми силами пытался не допустить революции и для этого пресекал любые формы социального протеста. Николай I подозревал в движении декабристов дворянское сословие, поэтому в госуправлении стал опираться не на дворянское самоуправление, а на чиновников. В госуправлении усилена централизация, уменьшена роль региональной администрации, которая должна была только выполнять указания «сверху», из министерств. Николай I не понимал необходимости проведения реформ государственного управления. Напротив, после восстания декабристов мысль о необходимости перемен в системе управления была одной из главных в политике новой власти. Об этом может свидетельствовать тот факт, что, придя к власти, император уволил наиболее одиозных политических деятелей последних лет правления Александра I (в частности, генерала А.А. Аракчеева) и привлек к деятельному участию вo власти многих из бывших «молодых друзей» Александра I. Во главе Государственного совета был поставлен В.П. Кочубей, к активной государственной деятельности вернулся М.М. Сперанский. Сразу после подавления выступления декабристов по инициативе императора был создан специальный секретный «Комитет 6 декабря 1826 г.» во главе с В.П. Кочубеем «для пересмотра государственного управления». Комитет проделал огромную работу по разбору дела декабристов и подготовил ряд проектов по преобразованию центральных и местных органов управления, в том числе проект закона о правах сословий, включавший вопрос об улучшении быта крестьян. В период правления Николая I резко возрастает значение и численность чиновников. Многочисленный бюрократический аппарат позволял регулировать и держать под контролем жизнь общества. Общей тенденцией перестройки государственного управления при Николае I была военизация государственного аппарата. Для решения крестьянского вопроса, еще при Александре I стали созываться секретные комитеты. Подобная практика получила широкое распространение при Николае I. Такое реформаторство Николай I называл «келейным». При Николае I было создано 9 секретных комитетов 'по крестьянскому вопросу. Сам факт обращения к этому вопросу свидетельствует о том, что император понимал необходимость принятия в этом направлении кардинальных мер. Армейская система представлялась Николаю I идеальной моделью государственного управления. Милитаризация являлась одной из доминирующих тенденций развития государства в николаевскую эпоху. Военизированная система была, в частности, перенесена на сферу горнозаводской промышленности. Одним из направлений милитаризации управленческой модели на местном уровне являлось возрастание числа генерал-губернаторств. Если в начале XIX в. их было только три, то к 1850 г. — уже десять. Деятельность генерал-губернаторов была, пожалуй, наименее регламентирована из всего спектра николаевского чиновничества. 5. Денежная реформа министра финансов Е.Ф. Канкрина. В 1823 году министром финансов стал Егор Францевич Канкрин. Его проект денежной реформы предполагалось провести только за счет внутренних резервов, без привлечения займов из других стран. Новый министр планировал сделать серебряные монеты основой финансовых отношений. Установить строгий, государственный курс рубля. Бумажные купюры принимать в обращении на равных с серебряными монетами. В конечном итоге – заменить обесцененные ассигнации реальными деньгами. Николай 1 был с ним полностью согласен. Для сбора активов были приняты следующие меры: повышены налоги и сборы; увеличена добыча драгоценных металлов, особенно золота; созданы благоприятные условия для притока золота из-за рубежа; сбор серебряных монет у населения, внутри страны; чеканка платиновых монет. Финансовую реформу провели в 3 этапа. (1839-41) Государственной валютой был объявлен серебряный рубль. Он равнялся 3,5 руб. старыми деньгами, которые продолжали использоваться. Был издан Указ об открытии депозитных касс. Эти учреждения принимали от населения вклады серебряными деньгами. Взамен выдавались бумажные ассигнации по единому курсу. Их стали называть «депозитные билеты». В любой момент можно было провести обратный обмен. До 1843 года было собрано более 38 миллионов серебряных руб. (1841-43) Сильный неурожай привел к усиленному спросу населения своих вкладов. Банковская система была поставлена на грань вживания. Было решено выпустить «кредитных билетов» на 30 млн серебром. Они стали наиболее надежными деньгами. (1843) Все старые деньги, выпущенные до 1843 года, подлежали замене новыми кредитными билетами, обеспеченными серебром. За многолетнюю историю в России было проведено несколько денежных реформ. Но по достигнутым результатам одной из самых успешных и действенных считается реформа финансов Е.Ф. Канкрина. Она позволила империи Николая 1: Избавиться от избыточного количества необеспеченных денежных ассигнаций. Выйти из глубокого экономического и финансового кризиса. Привести в норму бюджет страны. Золотые и серебряные монеты теперь чеканились в неограниченном количестве. А выпуск банкнот стал строго ограничен. Официальный курс рубля закрепился законодательно Рубль, государственная денежная единица, стал обеспечиваться еще и золотом. Но Крымская война ликвидировала всю гениальную работу финансиста. На ведение боевых действий требовались огромные деньги, образовался дефицит бюджета, правительство было вынуждено провести большую эмиссию и денежная система, образованная в результате реформы финансов Е.Ф. Канкрина, перестала существовать. 6. Реформа, связанная с государственными крестьянами министра государственных имуществ П.Д.Киселева 1837-1841 гг. Цели и задачи реформы управления государственными крестьянами: Систематизировать налоговые сборы в деревнях Увеличить благосостояние крестьян и улучшить условия их жизни Показать помещикам пример эффективного управления в деревне и «нового» отношения к крестьянам. Реформа Киселева предполагала следующие изменения в деревне: Управление деревней перешло под контроль Министерства Государственного имущества. До этого деревней управляло Министерство Финансов. Создание системы крестьянского самоуправления на местах. Избирались старшины, сотские и десятские, которые должны были решать важнейшие для деревни и ее жителей вопросы. Размежевание земли. Главное - должны были исчезнуть малоземельные крестьяне. Киселев планировал, чтобы у всех крестьян были примерно равные возможности. Систематизация начисления и сбора налогов в деревне. Создание семейных фондов (складов). Создавались на случай неурожая. Запрет продажи крестьян в розницу. Строительство больниц, школ, церквей, дорог. Но только за счет деревни.  Главный же итог реформы 1837-1841 годов в том, что она пыталась решить очень сложный вопрос без кардинальной перестройки системы. Эта же проблема возникла и при отмене крепостного права 1861 года. Решение крестьянского вопроса без пересмотра системы управления ими и системы жизни крестьян - это была утопия. Формально систему управления Киселев попробовал изменить, но создание новых Министерств и замена помещиков на чиновников, проблему не решало. Наоборот, проблема только усугублялась. 7. Западники и славянофилы

8. Революционное народничество в России: В первой половине 70-х гг. народничество сложилось в мощное движение со своей собственной идеологией. Родоначальниками его были А. Герцен и Н. Чернышевский. Они-то и сформулировали основные теоретические положения народничества. Народники считали, что в России основной социальной силой является не пролетариат, как на Западе, а крестьянство. Русская же крестьянская община — готовый зародыш социализма. Поэтому Россия может непосредственно перейти к социализму, минуя капитализм. В революционном народничестве сложились три основных направления: бунтарское, пропагандистское и заговорщическое. Теоретиком бунтарского направления был Михаил Бакунин, пропагандистского — Петр Лавров, заговорщического — Петр Ткачев. Они разработали идеи социального переустройства России и тактику революционной борьбы каждого из этих направлений. М. Бакунин считал, что русский крестьянин является «революционером по инстинкту» и «прирожденным социалистом». Поэтому главная цель революционеров заключается в том, чтобы «взбунтовать» народ. Во второй половине 70-х гг. идеи Бакунина получили развитие в трудах П. Кропоткина, который утверждал, что к революции требуется серьезная подготовка и революционеров, и народа. В этом с ним был солидарен П. Лавров, который считал, что ни народ, ни интеллигенция не готовы к немедленной революции. Для этого нужна длительная подготовительная работа по просвещению народа. Веру в особую роль интеллигенции Лавров соединял с верой в возможность крестьянской «социалистической революции». П. Ткачев не верил в революционность народа, в его способность к социальному перевороту. Он утверждал, что главное — это захват политической власти. Для этого следует создать конспиративную политическую организацию революционеров и начать борьбу с правительством, чтобы овладеть системой управления государством. Только после захвата власти следует переходить к социальным преобразованиям. Несмотря на разницу в предлагаемых формах борьбы, все эти направления объединяло признание революции единственным путем освобождения народа. До конца 70-х гг. сторонники Бакунина сосредоточили все силы на подготовке крестьянской революции. Предпринятое весной 1874 г. массовое «хождение в народ», в котором участвовало до 3 тыс. чел., закончилось неудачей. Поднять восстание нигде не удалось, а проповедь социалистических идей успеха не имела. Полиция устроила настоящую «охоту» за пропагандистами. В 37 губерниях было арестовано и привлечено к дознанию 770 человек. Неудача не охладила народников. В 1876 г. они создают тайную революционную организацию «Земля и воля», отличавшуюся сплоченностью, дисциплиной и надежной конспирацией. Члены организации вели пропаганду социалистических идей среди рабочих и интеллигенции, а также среди крестьян, поселяясь в деревнях на длительное время. Но крестьяне оставались глухи к народнической пропаганде. Это вызывало разочарование «пропагандистов». К осени 1877 г. в деревнях почти не осталось народнических поселений. В «Земле и воле» назревал серьезный кризис. Неудача пропаганды в крестьянских массах и репрессии властей толкнули наиболее активных и нетерпеливых народников к террористической борьбе с царизмом. |