Ответы на экзаменационные вопросы по инженерной геологии. Схема строения земного шара и земной коры. Указать мощность оболочек геоида и слоев коры

Скачать 2.8 Mb. Скачать 2.8 Mb.

|

|

Пластичность – способность грунта под внешним воздействием изменять форму без разрушения или разрыва сплошности и сохранять приданную ему форму после устранения действия внешней силы. Влажности, ограничивающие интервал появления пластических свойств грунтов, называют пределами пластичности, или характерными влажностями. Влажность, при которой грунт переходит из пластичного состояния в текучее, называют верхним пределом пластичности или границей текучести. В текучем состоянии грунт может рассматриваться как тяжелая вязкая жидкость. Влажность, при которой грунт переходит из пластичного состояния в твердое, называют нижним пределом пластичности или границей раскатывания. В твердом состоянии изменение формы грунта сопровождается появлением в нем разрывов. Определение границы текучести WL производится методом балансирного конуса, а границы раскатывания WP– путем раскатывания грунтового теста в жгут. Интервал влажности между пределами пластичности характеризуется числом пластичности и используется как классификационный показатель грунта: IP= WL – WP. Для определения наименования глинистого грунта используют следующую классификацию:

Для определения состояния глинистых грунтов вычисляют показатель консистенции IL = W – WP/WL- WP Где W – природная влажность грунта.

Влажность грунта – это отношение массы воды mв, заключенной в порах грунта, к массе сухого грунта mск W = mВ/mск иногда ее выражают в процентах. Влажность грунтов в лаборатории принято определять высушиванием образцов до постоянной массы при температуре 105..107 градусов. Влажность грунтов может изменяться от нескольких процентов для скальных грунтов до сотен процентов для илов или торфов. В полевых условия природную влажность (без отбора образцов) можно определить с помощью нейтронного влагометра. Пластичность – способность грунта под внешним воздействием изменять форму без разрушения или разрыва сплошности и сохранять приданную ему форму после устранения действия внешней силы. Влажности, ограничивающие интервал появления пластических свойств грунтов, называют пределами пластичности, или характерными влажностями. Для определения состояния глинистых грунтов вычисляют показатель консистенции IL = W – WP/WL- WP Где W – природная влажность грунта.

Плотность частиц грунта ρs представляет собой отношение массы твердой части сухого грунта ms (исключая массу воды в его порах) к его объему Vs: ρs = ms/Vs. Плотность влажного грунта ρw представляет собой отношение массы влажного грунта mw к его объему Vw: ρw = mw/Vw. Плотность сухого грунта ρd представляет собой отношение массы сухого грунта md(исключая массу воды в его порах) к занимаемому этим грунтов объему, который включает в себя объем имеющихся в этом грунте пор: ρd = md/Vw.

Для характеристики физического состояния породы знания одной природной влажности недостаточно, необходимо еще установить степень заполнения пор грунта водой, т.е. коэффициент водонасыщения. Коэффициент водонасыщения обычно определяют по выражению Sr = W/Wsat , Где W – природная влажность грунта; Wsat – предельная влажность грунта, возможна при данной его пористости (т.е. полная влагоемкость грунта). Коэффициент водонасыщения чаще всего вычисляют по формуле Sr =ρsW/eρW Где W – влажность грунта в долях единицы; ρs– плотность частиц грунта; e – коэффициент пористости грунта; ρW – плотность воды. В зависимости от величины Srгрунты подразделяют на:

Геодинамические процессы и явления.

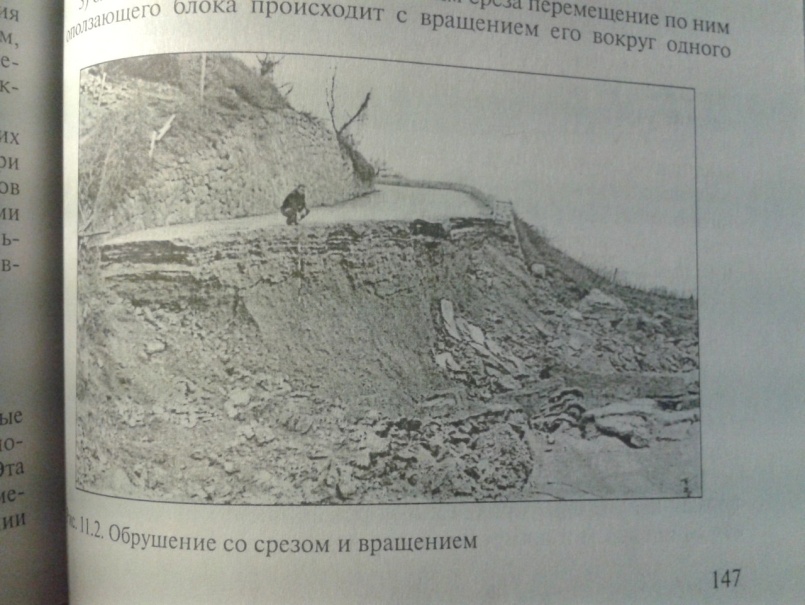

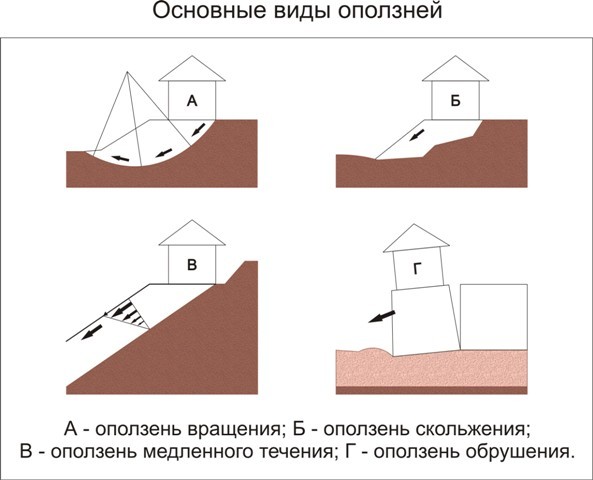

Под оползнем понимается медленно смещение земляных масс вниз по откосу под воздействием силы тяжести. Факторов, способных вызвать оползневые явления очень много, к основным относятся: - процессы выветривания; - атмосферные и подземные воды; - воды водотоков и водоемов, омывающих склон; - хозяйственная деятельность человека; - сейсмические явления. Форма обрушения со срезом и вращением находит свое проявление прежде всего при более или менее однородном и изотропном строении толщи или при наличии в ней горизонтально залегающих глинистых пластов, достаточно однородных по составу и состоянию. При этом обрушение склона или откоса происходит подобно разрушению некоторого элемента монолитной строительной конструкции при его перенапряжении под нагрузкой. Для этой формы обрушения откоса характерно следующее:

Типы отложений, созданных деятельностью ледников:

Наличие аллювиальных отложений в разрезе является признаком континентального тектонического режима территории. Принадлежность отложений к континентальным аллювиальным обычно диагностируется по характерному набору признаков: - отсутствие морской фауны - наличие красноцветных пород - наличие типичных русловых форм и т.д.

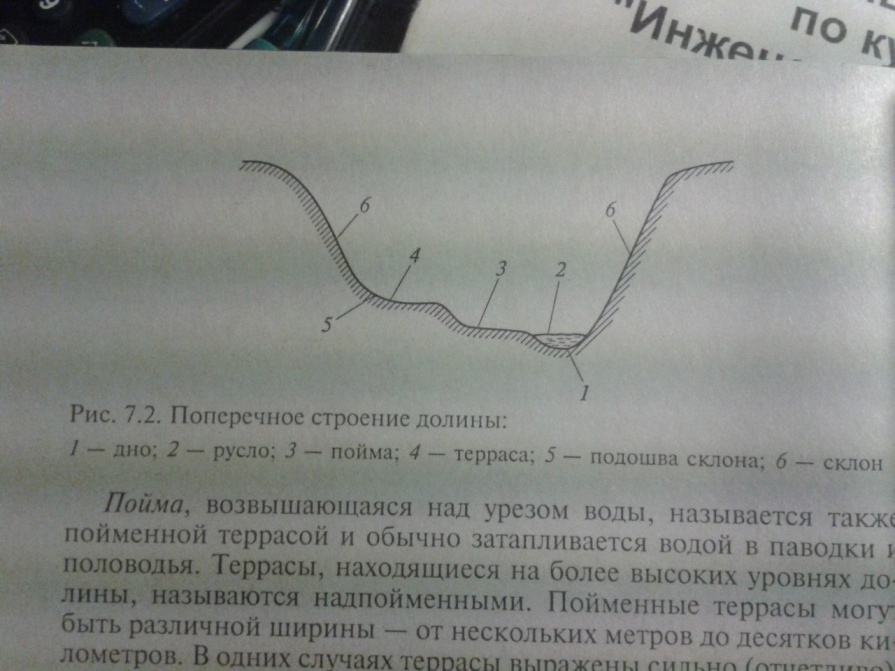

Долина (речная) — отрицательная, линейно вытянутая форма рельефа с однообразным падением. Образуется обычно в результате эрозионной деятельности текучей воды. Речная вода, смывая берега и подошву, образует речную долину. В каждой долине различают: Дно долины, в котором проходит русло водотока, и пойму - часть дна долины, затапливаемую при половодьях и паводках водой; Склоны (борта) долины, часто с террасами; Подошвы склонов как место соприкосновения поймы или дна долины с ее склонами; Бровка — место сопряжения склонов долины с поверхностью прилегающей местности; Террасы представляют собой площадки на склонах, ограниченные уступами, более или менее круто обрывающимися к пойме. Очень часто террасы простираются на большие расстояния, обычно на нескольких уровнях. По своему характеру террасы подразделяются на эрозионные и аккумулятивные. Эрозионные террасы (террасы размыва) формируются в коренных склонах долин и обычно сложены из коренных пород. Эрозионные террасы свойственны тем участкам, на которых идет постоянная работа водотока по углублению русла. Аккумулятивные террасы вырабатываются в толще аллювиальных отложений, поэтому в отличие от эрозионных террас сложены из разнообразных аллювиальных отложений. Аккумулятивные террасы характерны для более сложного режима водотока, связанного с периодическими колебаниями базиса эрозии. Базис эрозии — уровень, на котором водный поток теряет свою энергию и ниже которого не может углубить свое русло.

Нарушение устойчивости склона с развитием оползневых явлений уже при достигнутом состоянии равновесия может быть обусловлено воздействием соответствующих факторов: - в условиях увеличения значения активных сдвигающих сил; - уменьшения значения сил сопротивления; - одновременного воздействия обоих факторов. Увеличение активных, сдвигающих, сил и развитие оползневых явлений обычно связаны с ростом дополнительных сдвигающих усилий, возникающих из-за увеличения веса толщи, увеличения крутизны откоса, выемкой поддерживающих склон грунтовых масс и т.д. Уменьшение сил сопротивления, в свою очередь, вызывается снижением сопротивляемости сдвигу горных пород, слагающих склон, уменьшением объема и веса удерживающих грунтовых масс и т.д.

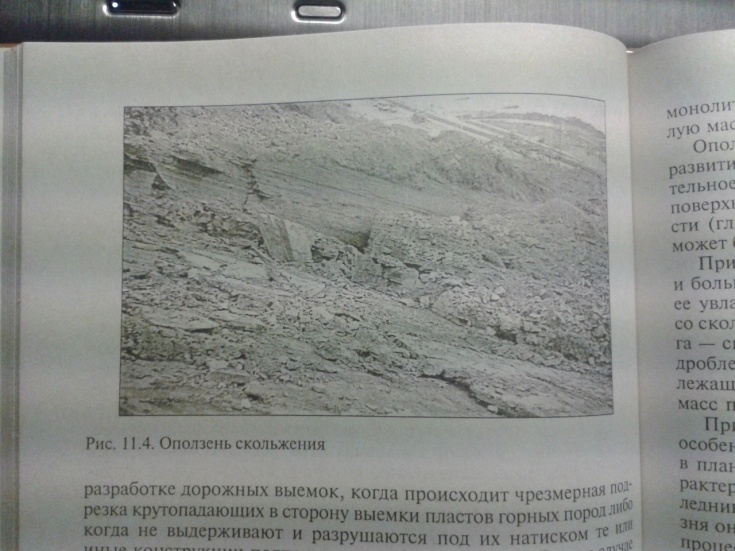

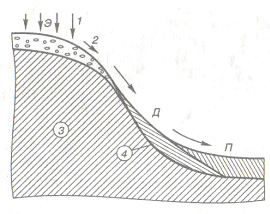

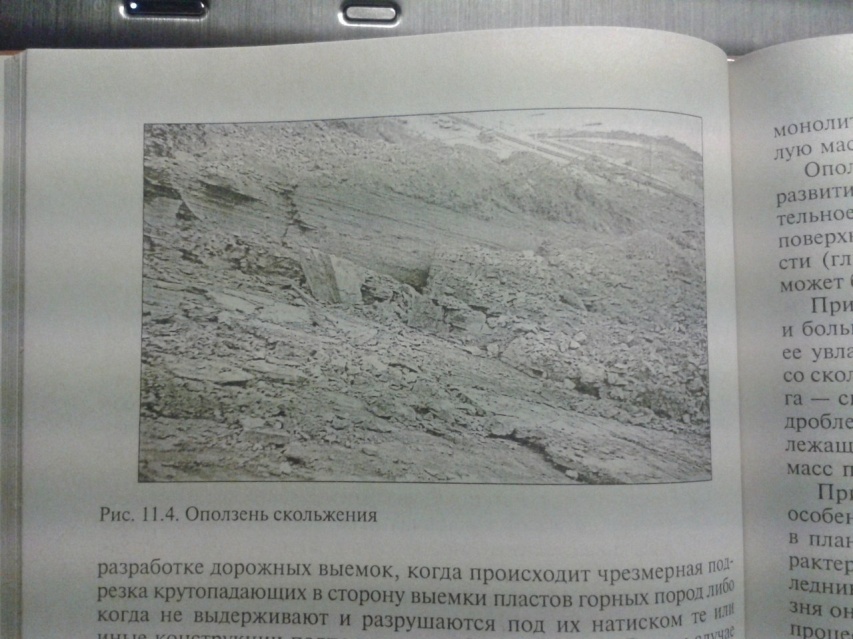

Оползни скольжения - когда массы грунта сползают по подстилающей породе. Наиболее характерными чертами оползня скольжения являются: - ясно выраженная, определяемая геологическим строением пов-ть скольжения; - геометрически относительно правильная форма этой пов-ти; - проявление процесса в виде перемещения по пов-ти скольжения глыб или пачек пород, отчленившихся от основного массива склона. Активизация оползней скольжения в дорожном строительстве часто происходит в процессе производства земляных работ при разработке дорожных выемок, когда происходит чрезмерная подрезка крутопадающих в сторону выемки пластов горных пород либо когда не выдерживают и разрушаются под их натиском те или иные конструкции подпорных стен. В этом случае решающую роль в активизации процессов скольжения наклонных пачек горной породы может сыграть как легко смачивание пов-тей скольжения водой, так и сейсмическое сотрясение откоса.

Элювием называются продукты выветривания горных пород, оставшиеся на месте их образования. Делювием, или делювиальными отложениями, называются рыхлые отложения на склонах гор и у их подножий, образовавшиеся в результате перемещения и отложения продуктов выветривания горных пород на более низкие отметки под влиянием силы тяжести и смыва пов-ми водами.

Карст является своеобразным видом выветривания. Это природное явление связывается с растворяющей, выщелачивающей деятельностью пов-ых и подземных вод. Особенно характерен он для известняков и гипса. Карст ведет к образованию каверн, подземных ходов и даже пещер иногда очень крупных размеров. Для развития карстового процесса необходимы следующие условия: а) наличие ровной или слабонаклонной поверхности, чтобы вода могла застаиваться и просачиваться внутрь по трещинам; б) толща карстующихся пород должна иметь значительную мощность; в) уровень подземных вод должен стоять низко, чтобы было достаточное пространство для вертикального движения подземных вод; г) минерализация воды на входе в грунт должна быть меньше растворимости породы. Карстообразование связанно в выщелачиваемостью тех или иных пород и, следовательно, с растворимостью слагающих их солей. Растворимость гипса в дистиллированной воде может достигать 2,6 г/л, углекислого кальция – 0,2 г/л. Карстообразование в известняках наблюдается и на больших глубинам, где оно связано с длительной, даже в геологическом смысле, глубинной циркуляцией подземных вод. Однако на больших глубинах развитие карста резко замедляется. Глинистый карст – специфическая форма карстообразования, характерная для засоленных и, в частности, загипсованных глинистых пород. В определенных условиях также образуются пещеры, воронки, провалы и т.д. Природа глинистого карста связана с легкой размываемостью пылеватых глинистых пород при постоянно чередующихся увлажнении и высыхании.

Наиболее характерными чертами оползня скольжения являются: - ясно выраженная, определяемая геологическим строением пов-ть скольжения; - геометрически относительно правильная форма этой пов-ти; - проявление процесса в виде перемещения по пов-ти скольжения глыб или пачек пород, отчленившихся от основного массива склона. Активизация оползней скольжения в дорожном строительстве часто происходит в процессе производства земляных работ при разработке дорожных выемок, когда происходит чрезмерная подрезка крутопадающих в сторону выемки пластов горных пород либо когда не выдерживают и разрушаются под их натиском те или иные конструкции подпорных стен. В этом случае решающую роль в активизации процессов скольжения наклонных пачек горной породы может сыграть как легко смачивание пов-тей скольжения водой, так и сейсмическое сотрясение откоса.

Базис эрозии — уровень, на котором водный поток теряет свою энергию и ниже которого не может углубить свое русло. Общим базисом эрозии считается уровень Мирового океана. Местные базисы эрозии — уровни озер, в которые впадают реки, уровень главной реки для впадающего в нее притока и т. д. При благоприятных условиях происходит отложение и накопление (аккумуляция) перемещаемых водотоком продуктов с образованием толщ аллювиальных (речных) отложений. Образование аллювия происходит в результате непрерывного взаимодействия динамического водного потока с руслом: при врезке (донная и боковая эрозия) и аккумуляции осадков.

Нарушение устойчивости склона с развитием оползневых явлений уже при достигнутом состоянии равновесия может быть обусловлено воздействием соответствующих факторов: - в условиях увеличения значения активных сдвигающих сил; - уменьшения значения сил сопротивления; - одновременного воздействия обоих факторов. Увеличение активных, сдвигающих, сил и развитие оползневых явлений обычно связаны с ростом дополнительных сдвигающих усилий, возникающих из-за увеличения веса толщи, увеличения крутизны откоса, выемкой поддерживающих склон грунтовых масс и т.д. Уменьшение сил сопротивления, в свою очередь, вызывается снижением сопротивляемости сдвигу горных пород, слагающих склон, уменьшением объема и веса удерживающих грунтовых масс и т.д.

В горных районах возникают смешанные водно-каменные, грязевые и грязекаменные потоки называемые селевыми потоками, или селями. Сели представляют собой периодические потоки, образующиеся обычно на крутых склонах горных долин, балок, оврагов и в руслах горных рек. Эти потоки обычно возникают в периоды выпадения в горах сильных дождей, ливней, а также при быстром снеготаянии. Сель возникает в результате интенсивных и продолжительных ливней, бурного таяния ледников или сезонного снегового покрова, а также вследствие обрушения в русло больших количеств рыхлообломочного материала. Решающим фактором возникновения может послужить вырубка лесов в горной местности — корни деревьев держат верхнюю часть почвы, что предотвращает возникновение селевого потока.

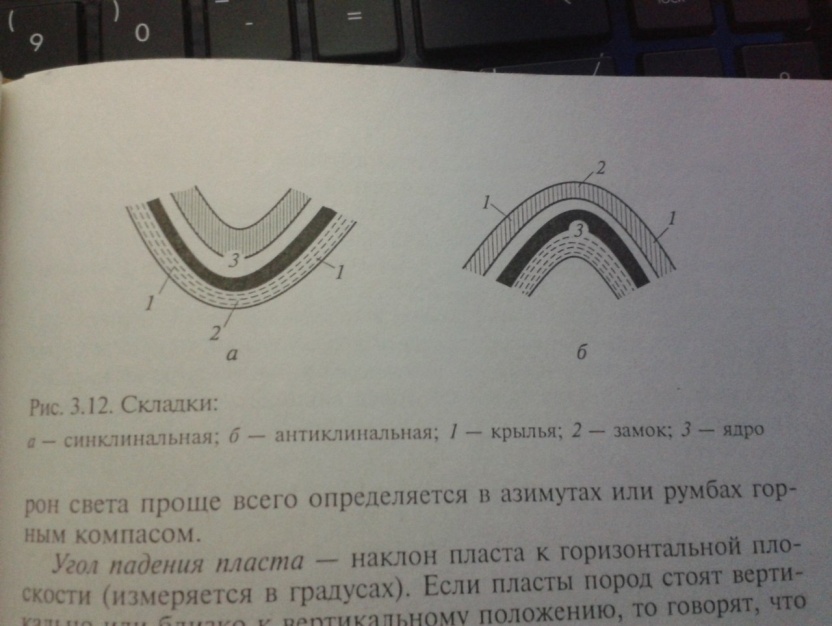

Синклиналь, синклинальная складка — вид складчатых изгибов слоёв земной коры, характерный вогнутой формой, наклоном слоёв к оси и залеганием более молодых слоёв в осевой части и более древних на крыльях. Антиклиналь или антиклинальная складка — форма залегания горных пород, обычно слоистых осадочных и эффузивных, в том числе — метаморфизованных. Представляет собой выпуклый изгиб последовательно напластованных слоёв, при котором внутренняя часть складки, или её ядро, сложена более древними породами, а внешняя — более молодыми. Перегиб складки называется замком. Синклиналь и антиклиналь относятся к пликативным дислокациям.

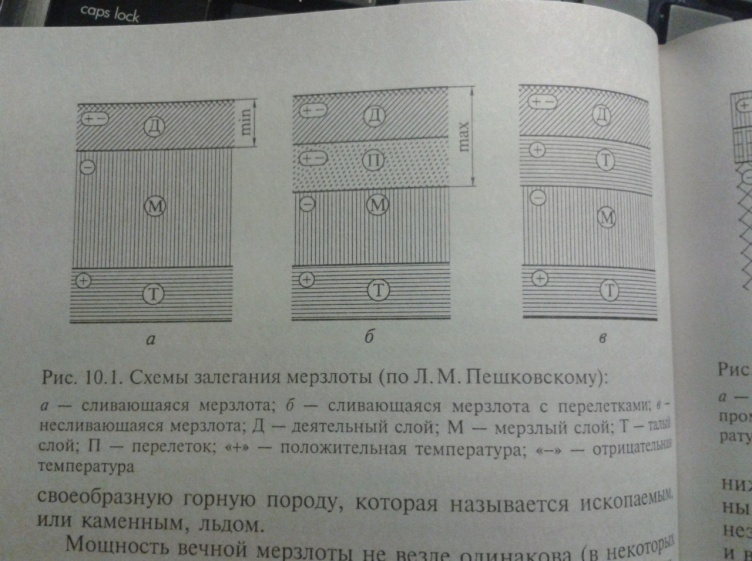

Вечной мерзлотой называется некоторая толща горных пород, характеризующаяся всегда отрицательной температурой, и наличием льда. Вечномерзлые грунты - это грунты, находящиеся в мерзлом состоянии века и тысячелетия; многолетнемерзлые - от нескольких лет до нескольких десятков лет; сезонно мёрзлые - от 1 до 2 сезонов; кратковременно мёрзлые - несколько суток.  По характеру залегания в вертикальном разрезе слой вечной мерзлоты имеет следующее строение.. В самом верху находится слой грунта, оттаивающего летом и замерзающего зимой. Этот слой называется деятельным, или активным, слоем. Если ниже идет сплошной слой той или иной мощности вечномерзлых пород, то это сливающаяся мерзлота. При переменном характере мощности деятельного слоя имеет место сливающаяся мерзлота с перелетками. Если между деятельным слоем и слоем вечномерзлых пород залегают талые грунты постоянной мощности, то это несливающаяся, или слоистая, мерзлота. Зона вечномерзлых грунтов подстилается толщей горных пород, имеющих постоянную положительную температуру. Мерзлые и вечномерзлые грунты из-за наличия в них льдоцементных связей при отрицательной температуре являются очень прочными и малодеформируемыми природными образованиями. Однако при повышении или понижении температуры (даже в области отрицательных температур) за счет оттаивания льда или замерзания части поровой воды их свойства могут изменяться. При оттаивании порового льда структурные льдоцементные связи лавинно разрушаются и возникают значительные деформации. Многие виды вечномерзлых грунтов, особенно сильнольдистые пылевато-глинистые грунты, при этом могут переходить в разжиженное состояние. Важнейшей особенностью мерзлых грунтов является их просадочность при оттаивании – резкое уменьшение объема грунта при таянии льда и отжатии воды, что приводит к чрезмерным деформациям построенных на этих грунтах сооружений.

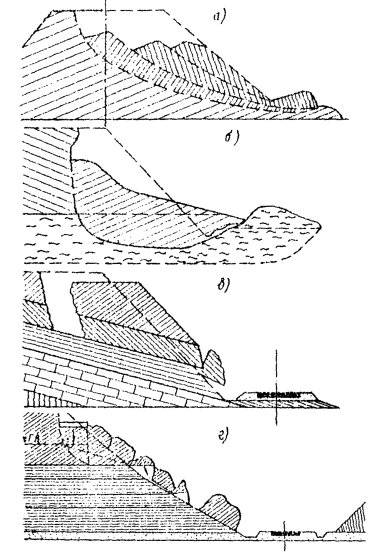

Просадка склона или откоса может быть вызвана отдавливанием из его толщи или основания слабых размягченных пород; истечением из толщи гидродинамически неустойчивых песков – плывунов; выщелачиванием гидрохимически неустойчивых растворимых пород (каменная соль, гипс, ангидрит и т.д.); наличием просадочных лессовидных пород и пород с избытком пористости; оттаиванием вечномерзлого грунта. Во всех этих случаях склон или откос, лишаясь поддержки снизу, начинает работать как короткая консольная балка.  Основные формы нарушения общей устойчивости откосов: а - обрушение со срезом и вращением; б - скол при просадке; в - скольжение; г - оползень-сдвиг

Аллювий— не сцементированные отложения постоянных водных потоков (рек, ручьев), состоящие из обломков различной степени обкатаности и размеров (валун, галька, гравий, песок, суглинок, глина). Образование аллювия происходит в результате непрерывного взаимодействия динамического водного потока с руслом: при врезке (донная и боковая эрозия) и аккумуляции осадков. Аллювиальные отложения рек образуются и мигрируют: - во время отложения в русле и прирусловых валах (барах) обломочного материала, размытого водным потоком выше по течению; - во время наводнения или паводка, когда река выходит за пределы береговых уступов, и глина, ил и мелкий песок оседают по всей поверхности поймы (формирование пойменной фации) - во время миграции речных меандров и образовании аллювиальных отложений вслед за прирусловой отмелью луга, которая смещается вдоль его внутреннего берега. В зависимости от гидрологического режима реки, обусловленного климатом, тектоникой и рельефом земной поверхности, аллювиальные отложения разделяют на два основных генетических типа: аллювий горных рек и аллювий равнинных рек. Мощности горного аллювия изменяются от нескольких метров до нескольких километров. Для аллювиальных отложений горных рек характерны следующие признаки: - грубо-обломочный материал с преобладанием галечника (галька, гравий, валуны) - полимиктовый (обломки представлены более, чем двумя минералами) состав с весьма непостоянным соотношением основных породообразующих компонентов - слабая сортировка материала - отсутствие четкой слоистости. Для аллювия равнинных рек характерны другие признаки: - мелкообломочный материал с преобладанием песка и супеси - значительно однородный минеральный состав, вплоть до олигомиктового (при размыве осадочных пород) - хорошая сортировка обломочного материала - грубая косая слоистость, которая постепенно переходит в верхних горизонтах в мелкую косую слоистость.

Для предотвращения разрушения зданий и сооружений во время землетрясений разрабатываются специальные методы антисейсмического строительства. Опыт показывает, что когда сооружения правильно рассчитаны на действия сейсмических сил, рационально запроектированы и при их возведении строго соблюдались правила антисейсмического строительства, то они способны выдержать без разрушений даже самые сильные землетрясения.

|