Ответы на экзаменационные вопросы по инженерной геологии. Схема строения земного шара и земной коры. Указать мощность оболочек геоида и слоев коры

Скачать 2.8 Mb. Скачать 2.8 Mb.

|

|

Эоловые отложения — накопления тонкого рыхлого материала, принесённого ветром (некоторые лёссы, пески). Формируются за счёт различных горных пород, в том числе песчаных, морских, дельтовых, аллювиальных, пролювиальных, озёрных и флювиогляционных отложений. По сравнению с исходным материалом эоловые отложения лучше отсортированы, обеднены легкоистираемыми минералами и обогащены зёрнами твёрдых и новообразованных минералов. Основные виды эоловых отложений – пески и лессы. Выделяют грядовые и бугристые пески, закрепленные растительностью и утратившие подвижность и подвижные - дюны и барханы. Лессы представляют собой маловлажные макропористые глинистые породы с преобладанием в составе пылеватых фракций, относительно прочные в природном состоянии, но разупрочняющиеся при замачивании и дающие большие по величине и быстро протекающие осадки (просадки). Песчаные эоловые отложения характеризуются диагонально-волнистой или клиновидно-косой слоистостью; мощность эоловых отложений первые метры и десятки метров (соответственно высоте крутых форм эолового рельефа). Распространены главным образом в аридных областях, но встречаются и в других природных зонах: на побережьях морей и озёр, на террасах рек. Иногда представляют собой россыпи ряда полезных ископаемых.

Лёсс — осадочная горная порода, неслоистая, однородная известковистая, суглинисто-супесчаная, имеет светло-жёлтый или палевый цвет. Лёсс залегает в виде покрова: от нескольких метров до 50—100 м — на водоразделах, склонах и древних террасах долин. Для образования более или менее типичного лесса нужны материнские породы более или менее однородного механического состава, каковы некоторые ледниковые и флювиогляциальные отложения, аллювий, делювий. Но при благоприятных климатических условиях и при достаточном промежутке времени лессовидные породы образуются и из разных других пород. Лёсс распространён в Европе, Азии, Северной и Южной Америке, преимущественно в степных и полупустынных районах умеренного пояса. Особенностью свойств лёсса и лёссовидных отложений является резкое падение прочности структурных связей при увлажнении, что приводит к просадкам, развитию лёссового псевдокарста, потере несущих свойств грунтов в основании узких фундаментов и свай, интенсивному оврагообразованию и т.д. "Водобоязнь" лёсса обусловливает зависимость его свойств (пористости, просадочности, сопротивления сжатию и сдвигу) от окружающей среды: засушливости климата, характера почвообразования, рельефа, ландшафта. В засушливых районах в лёссе хорошо сохраняются вертикальные обрывы и откосы.

Ледниковые отложения - геологические отложения, образование которых генетически связано с современными или древними горными ледниками и материковыми покровами.

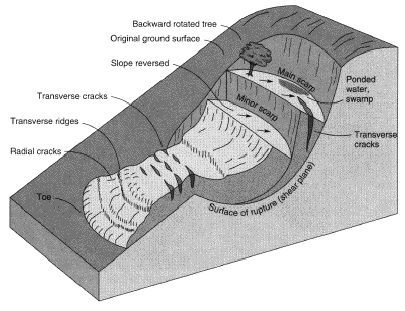

Обвал — отрыв и падение масс горных пород вниз со склонов гор под действием силы тяжести. Вывалы – слабое проявление обвалов. Обвалы возникают на склонах речных берегов и долин, в горах, на берегах морей. Все склоны могут быть подразделены на три категории:

Под Склонами сноса подразумевают формы рельефа, которые создаются в результате воздействия тех или иных геологических денудационных агентов ( вода, лед, ветер и т.д.). Склоны обрушения характерны для участков, пораженных оползнями или опасных в оползневом отношении ( Кзап меньше 1 ). К склонам подмыва относятся береговые склоны, непрестанно формирующиеся в результате эрозионной и абразионной, подмывающей, деятельности водотоков и водоемов (моря, озера). Склоны накопления образуются, как это видно из названия, в результате накопления продуктов разрушения горных пород у подножия коренных склонов. Причиной образования обвалов является нарушение равновесия между сдвигающей силой тяжести и удерживающими силами. Оно вызывается: - увеличением крутизны склона в результате подмыва водой; - ослаблением прочности пород при выветривании или переувлажнении осадками и подземными водами; - воздействием сейсмических толчков; - строительной и хозяйственной деятельностью.

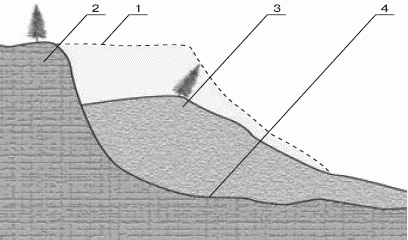

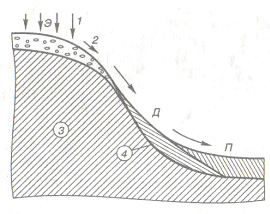

Схема оползня: 1– первоначальное положение склона; 2– ненарушенный склон; 3– оползень; 4– поверхность скольжения Оплывы представляют собой наиболее яркую форму нарушения местной устойчивости склона или откоса. При оплыве происходит процесс отчленения некоторой массы породы от толщи склона или откоса при резко выраженном локальном ее переувлажнении. Оплывы часто происходят при переувлажнении откосов дорожных выемок или насыпей в самой пов-ной покровной зоне, например во время длительных дождей или при весеннем оттаивании грунтов. Образованию оплывов также способствуют процессы постепенного разрушения естественной структуры связных глинистых грунтов в откосах выемок при циклических воздействиях на них погодно-климатических факторов промачивания – высушивания и замораживания – оттаивания. Часто происходят оплывы в пов-ной зоне откосов, сложенных рыхлыми, несвязными породами, способными при переувлажнении или под влиянием гидродинамического фактора приобретать характер плывунов. Такие локальные оплывы всегда приурочиваются к местам сосредоточенного выхода грунтовых вод.

Обвал — отрыв и падение масс горных пород вниз со склонов гор под действием силы тяжести. Вывалы – слабое проявление обвалов. Обвалы возникают на склонах речных берегов и долин, в горах, на берегах морей.  Причиной образования обвалов является нарушение равновесия между сдвигающей силой тяжести и удерживающими силами. Оно вызывается: - увеличением крутизны склона в результате подмыва водой; - ослаблением прочности пород при выветривании или переувлажнении осадками и подземными водами; - воздействием сейсмических толчков; - строительной и хозяйственной деятельностью.

Карстовые пещеры образуются вследствие растворения пород водой, поэтому они встречаются только там, где залегают растворимые породы: известняк, мрамор, доломит, мел, а также гипс и соль. Огромную роль при образовании пещер играют тектонические трещины и разломы. По картам исследованных пещер очень часто можно видеть, что ходы приурочены к тектоническим нарушениям, которые прослеживаются на поверхности. Также, для образования пещеры необходимо достаточное количество водных осадков, удачная форма рельефа: осадки с большой площади должны попадать в пещеру, вход в пещеру должен располагаться заметно выше того места, куда разгружаются подземные воды, и т. п.

Элювием называются продукты выветривания горных пород, оставшиеся на месте их образования. Формируются на горизонтальных поверхностях или на склонах, где слабо протекает денудация.* Делювием, или делювиальными отложениями, называются рыхлые отложения на склонах гор и у их подножий, образовавшиеся в результате перемещения и отложения продуктов выветривания горных пород на более низкие отметки под влиянием силы тяжести и смыва пов-ми водами. Обычно они образуют в нижней части склонов плащевидный покров (шлейф). *- совокупность процессов сноса и переноса (водой, ветром, льдом) продуктов разрушения горных пород в пониженные участки земной поверхности, где происходит их накопление.

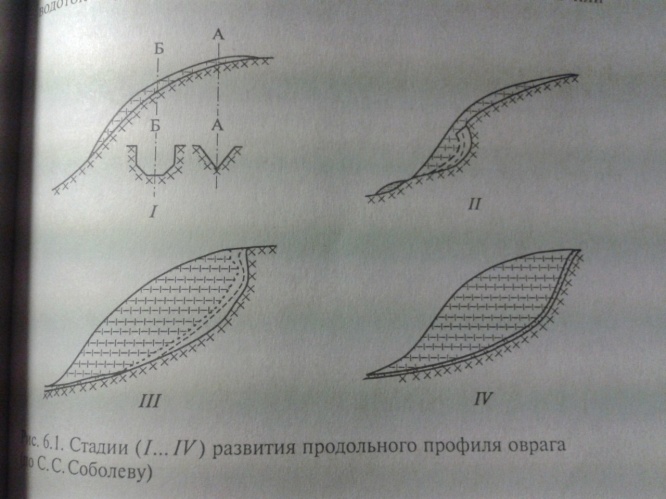

Эрозия — процесс размыва горных пород атмосферными осадками и текучей водой. Речная долина под влиянием боковой эрозии (размыва) постепенно расширяется. Кроме того, русло реки иногда удлиняется в сторону верховья, подобно растущему оврагу; это пятящаяся (попятная) эрозия. Развитие оврагов происходит в четыре стадии. 1 стадия – образование промоины глубиной 30…50 см, а иногда и глубже. Обычно вначале треугольной ее поперечный профиль при дальнейшем развитии становится трапециевидным. Как и в любом водотоке, верховье оврага называется истоком , а место выхода его на открытое место или впадение его в водоем или водоток – устьем. 2 стадия – образование вершинного перепада или обрыва. Высота обрыва в вершине обычно составляет 2…10 м, но иногда (в лёссовых породах) достигает 12…15 м. 3 стадия – выработка профиля равновесия с момента, когда устье оврага врезается до уровня местного базиса эрозии (уровня реки, пов-ти террасы или дна балки) и продольный профиль оврага приобретает форму плавной кривой, примерно соответствующей профилю равновесия. При этом происходит дальнейшее углубление и расширение оврага. 4 стадия – затухание процесса оврагообразования после выработки оврагом «профиля равновесия». Дальнейший рост оврага и его углубление прекращаются. Овраг расширяется, и его дно покрывается овражным аллювием. Склоны оврага полностью скрываются под покровом делювия, выполаживаются, и на них формируется нормальный почвенный покров.

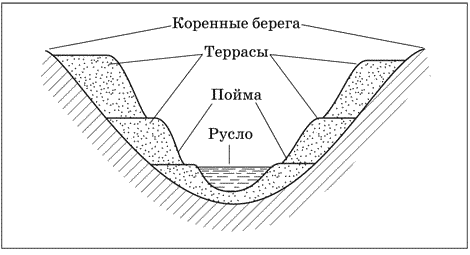

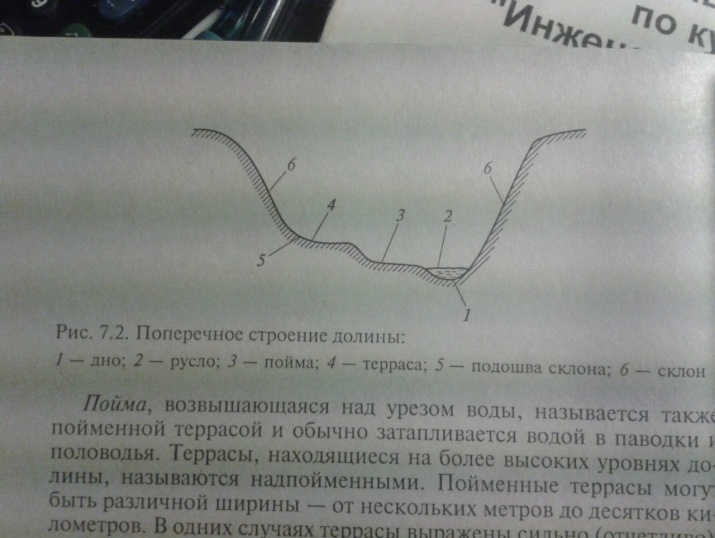

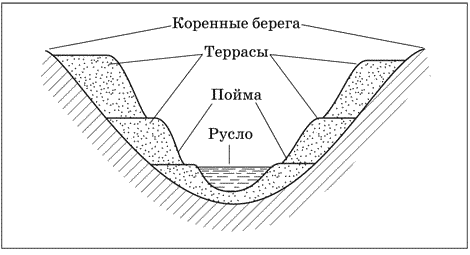

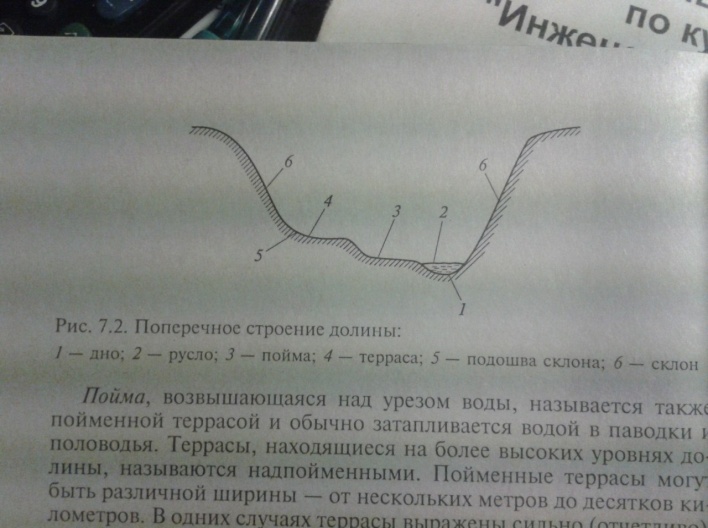

Одним из важнейших факторов, способствующих расчленению рельефа и понижению поверхности материков являются поверхностные текучие воды. К ним относятся все воды, стекающие по поверхности, начиная от дождевых струй до постоянных потоков мощных речных систем. Источником поверхностных текучих вод являются атмосферные, талые и подземные воды. Процесс разрушения, или размывания горных пород текучими водами называется эрозией. Эрозия, в свою очередь, состоит из двух процессов: механического размывания горных пород – истирания дна твердыми обломками и химического растворения горных пород. Самый низкий уровень, которого водный поток достигает в устье, называется базисом эрозии, а уровень мирового океана – абсолютным базисом эрозии.   Долина (речная) — отрицательная, линейно вытянутая форма рельефа с однообразным падением. Образуется обычно в результате эрозионной деятельности текучей воды. Речная вода, смывая берега и подошву, образует речную долину. В каждой долине различают: Дно долины, в котором проходит русло водотока, и пойму - часть дна долины, затапливаемую при половодьях и паводках водой; Склоны (борта) долины, часто с террасами; Подошвы склонов как место соприкосновения поймы или дна долины с ее склонами. Террасы представляют собой площадки на склонах, ограниченные уступами, более или менее круто обрывающимися к пойме. Очень часто террасы простираются на большие расстояния, обычно на нескольких уровнях. По своему характеру террасы подразделяются на эрозионные и аккумулятивные. Эрозионные террасы (террасы размыва) формируются в коренных склонах долин и обычно сложены из коренных пород. Эрозионные террасы свойственны тем участкам, на которых идет постоянная работа водотока по углублению русла. Аккумулятивные террасы вырабатываются в толще аллювиальных отложений, поэтому в отличие от эрозионных террас сложены из разнообразных аллювиальных отложений. Аккумулятивные террасы характерны для более сложного режима водотока, связанного с периодическими колебаниями базиса эрозии.

Одним из важнейших факторов, способствующих расчленению рельефа и понижению поверхности материков являются поверхностные текучие воды. К ним относятся все воды, стекающие по поверхности, начиная от дождевых струй до постоянных потоков мощных речных систем. Источником поверхностных текучих вод являются атмосферные, талые и подземные воды. Процесс разрушения, или размывания горных пород текучими водами называется эрозией. Эрозия, в свою очередь, состоит из двух процессов: механического размывания горных пород – истирания дна твердыми обломками и химического растворения горных пород. Самый низкий уровень, которого водный поток достигает в устье, называется базисом эрозии, а уровень мирового океана – абсолютным базисом эрозии.   Долина (речная) — отрицательная, линейно вытянутая форма рельефа с однообразным падением. Образуется обычно в результате эрозионной деятельности текучей воды. Речная вода, смывая берега и подошву, образует речную долину. В каждой долине различают: Дно долины, в котором проходит русло водотока, и пойму - часть дна долины, затапливаемую при половодьях и паводках водой; Склоны (борта) долины, часто с террасами; Подошвы склонов как место соприкосновения поймы или дна долины с ее склонами. Террасы представляют собой площадки на склонах, ограниченные уступами, более или менее круто обрывающимися к пойме. Очень часто террасы простираются на большие расстояния, обычно на нескольких уровнях. По своему характеру террасы подразделяются на эрозионные и аккумулятивные. Эрозионные террасы (террасы размыва) формируются в коренных склонах долин и обычно сложены из коренных пород. Эрозионные террасы свойственны тем участкам, на которых идет постоянная работа водотока по углублению русла. Аккумулятивные террасы вырабатываются в толще аллювиальных отложений, поэтому в отличие от эрозионных террас сложены из разнообразных аллювиальных отложений. Аккумулятивные террасы характерны для более сложного режима водотока, связанного с периодическими колебаниями базиса эрозии.

Карст является своеобразным видом выветривания. Это природное явление связывается с растворяющей, выщелачивающей деятельностью пов-ых и подземных вод. Особенно характерен он для известняков и гипса. Карст ведет к образованию каверн, подземных ходов и даже пещер иногда очень крупных размеров. Для развития карстового процесса необходимы следующие условия: а) наличие ровной или слабонаклонной поверхности, чтобы вода могла застаиваться и просачиваться внутрь по трещинам; б) толща карстующихся пород должна иметь значительную мощность; в) уровень подземных вод должен стоять низко, чтобы было достаточное пространство для вертикального движения подземных вод; г) минерализация воды на входе в грунт должна быть меньше растворимости породы. Карстообразование связанно в выщелачиваемостью тех или иных пород и, следовательно, с растворимостью слагающих их солей. По глубине уровня подземных вод различают карст глубокий и мелкий. Различают также «голый», или средиземноморский карст, у которого карстовые формы рельефа лишены почвенного и растительного покрова и «покрытый» или среднеевропейский карст, на поверхности которого сохраняется кора выветривания и развит почвенный и растительный покров. Карстообразование в известняках наблюдается и на больших глубинам, где оно связано с длительной, даже в геологическом смысле, глубинной циркуляцией подземных вод. Однако на больших глубинах развитие карста резко замедляется. Глинистый карст – специфическая форма карстообразования, характерная для засоленных и, в частности, загипсованных глинистых пород. В определенных условиях также образуются пещеры, воронки, провалы и т.д. Природа глинистого карста связана с легкой размываемостью пылеватых глинистых пород при постоянно чередующихся увлажнении и высыхании.

Аллювий— не сцементированные отложения постоянных водных потоков (рек, ручьев), состоящие из обломков различной степени обкатаности и размеров (валун, галька, гравий, песок, суглинок, глина). Образование аллювия происходит в результате непрерывного взаимодействия динамического водного потока с руслом: при врезке (донная и боковая эрозия) и аккумуляции осадков. Аллювиальные отложения рек образуются и мигрируют: - во время отложения в русле и прирусловых валах (барах) обломочного материала, размытого водным потоком выше по течению; - во время наводнения или паводка, когда река выходит за пределы береговых уступов, и глина, ил и мелкий песок оседают по всей поверхности поймы (формирование пойменной фации) - во время миграции речных меандров и образовании аллювиальных отложений вслед за прирусловой отмелью луга, которая смещается вдоль его внутреннего берега. В зависимости от гидрологического режима реки, обусловленного климатом, тектоникой и рельефом земной поверхности, аллювиальные отложения разделяют на два основных генетических типа: аллювий горных рек и аллювий равнинных рек. Мощности горного аллювия изменяются от нескольких метров до нескольких километров. Для аллювиальных отложений горных рек характерны следующие признаки: - грубо-обломочный материал с преобладанием галечника (галька, гравий, валуны) - полимиктовый (обломки представлены более, чем двумя минералами) состав с весьма непостоянным соотношением основных породообразующих компонентов - слабая сортировка материала - отсутствие четкой слоистости. Для аллювия равнинных рек характерны другие признаки: - мелкообломочный материал с преобладанием песка и супеси - значительно однородный минеральный состав, вплоть до олигомиктового (при размыве осадочных пород) - хорошая сортировка обломочного материала - грубая косая слоистость, которая постепенно переходит в верхних горизонтах в мелкую косую слоистость. |