Ответы на экзаменационные вопросы по инженерной геологии. Схема строения земного шара и земной коры. Указать мощность оболочек геоида и слоев коры

Скачать 2.8 Mb. Скачать 2.8 Mb.

|

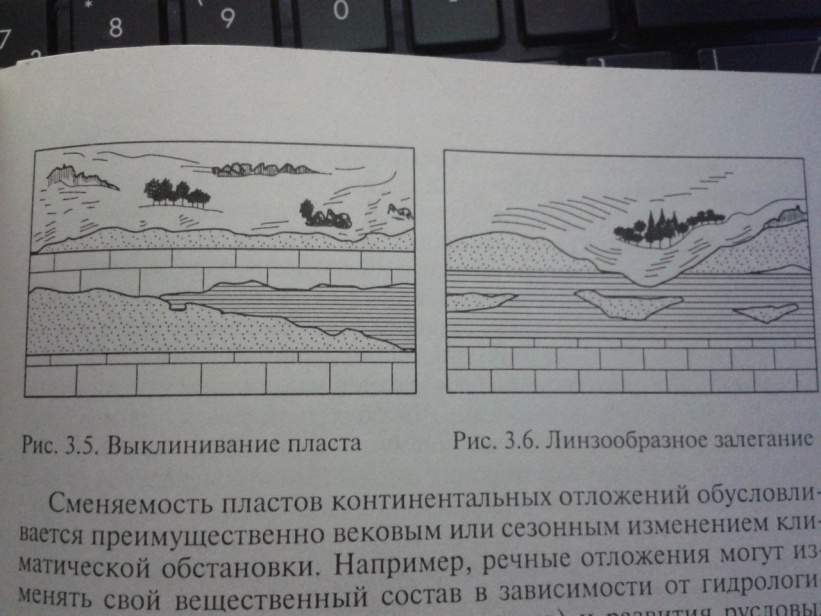

Часть толщи или пласта, выделившаяся вследствие изменившихся условий отложения осадка и ограниченная снизу и сверху пов-тью осаждения или размыва, называется слоем. Если слой имеет более или менее постоянную мощность и занимает сравнительно большую площадь, то он называется пластом. Комплекс слоев или один слой более или менее значительной мощности формирует толщу пород. Если в слое горной породы проходит тонкий слой другой породы, то он называется прослоем, или пропластком. Если слой или прослоек уменьшает свою толщину в ту или другую стороны, вплоть до полного исчезновения, то это явление называется выклиниванием. Если слой выклинивается в обе стороны на сравнительно небольшом расстоянии, то он называется линзой. Сменяемость пластов континентальных отложений обусловливается преимущественно вековым или сезонным изменением климатической обстановки. Например, речные отложения изменяют свой вещественный состав в зависимости от гидрологического режима реки (половодье, межень) Для морских отложений изменение условий осадконакопления и, следовательно, сменяемость пластов является следствием проявления главным образом колебательных движений земной коры, приводящих к многократной смене поднятия и опускания, т. е. к периодическим изменениям положения береговой линии.

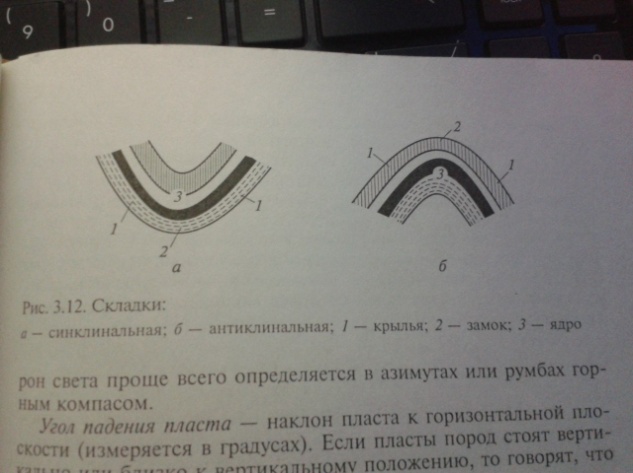

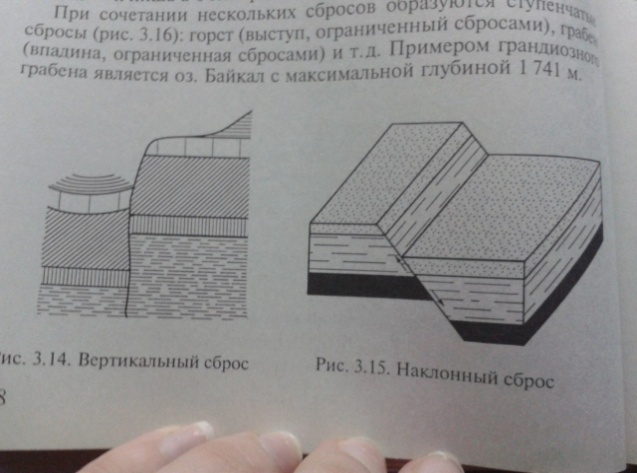

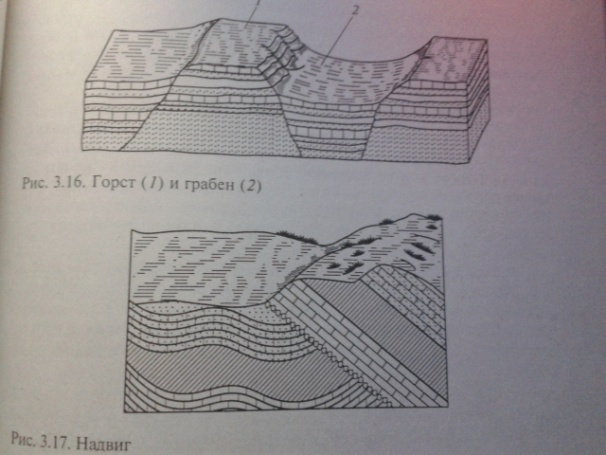

Под влиянием глубинных процессов происходят колебательные, складчатые и разрывные движения земной коры. Вследствие колебательных движений нарушается горизонтальное положение пластов осадочных горных пород.    Нарушения в залегании осадочных горных пород подразделяют на две группы: нарушения без разрыва сплошности пластов (пликативные дислокации) и нарушения с разрывом сплошности слоев (дизъюнктивные дислокации). Среди пликативных дислокаций наиболее простым видом является моноклинальное залегание – наклон слоев в одну сторону. Для определения положения пласта в пространстве необходимо знать элементы его залегания, т.е. простирание, падение и угол падения. Простиранием пласта называется направление линии пересечения пласта с горизонтальной пло-тью. Положение линии простирания определяется горным компасом и выражается в градусах. Падение пласта – линия, перпендикулярная линии простирания, указывающая направление падения пласта. Так же, как и линия простирания, положение линии падения относительно сторон света проще всего определяется в азимутах или румбах горным компасом. Угол падения пласта – наклон пласта к горизонтальной плоскости. Если пласты пород стоят вертикально или близко к вертикальному положению, то говорят, что они поставлены на голову. Складки – волнообразные изгибы пластов горных пород различной формы и величины. В общем случае различают два типа складок: синклинальные (расположенные выпуклостью вниз) и антиклинальные (расположенные выпуклостью вверх). Дизъюнктивные дислокации. Разрывные нарушения возникают в различных природных условиях и имеют самые разнообразные формы, однако наиболее часто встречаются сбросы и надвиги. Сброс – разрывное нарушение, сопровождающееся более или менее вертикальным перемещением масс горных пород по пов-тям разрыва. Надвиг – разрывное нарушение сопровождающееся надвиганием одной части горны пород на другую по пов-ти надвига.

Твердое тело Земли имеет три основные геосферы: ядро, промежуточную оболочку (мантию) и земную кору. Земная кора (литосфера) (верхняя, нижняя), мантия (верхняя, нижняя), ядро (внешнее, внутреннее).

Горные породы представляют собой плотные или рыхлые, слагающие земную кору агрегаты тех или иных минералов, а также обломков других пород. Горные породы подразделяются на: Магматические горные породы – Горные породы, образованные путем застывания огненно-дикой магмы. (Магма – вязкий по консистенции расплав сложного силикатного состава, обогащенный парами воды и различными газами). Осадочные горные породы – Горные породы, образующиеся при осаждении и накоплении в той или иной среде ( водной, воздушной ) продуктов физ. или хим. разрушения ( выветривания ) исходных пород с последующим уплотнением и ( нередко ) цементацией осадка. Метаморфические горные породы – Горные породы, образованные из пород магматического или осадочного происхождения под влиянием высокой температуры и давления и сопровождающих их химических процессов.

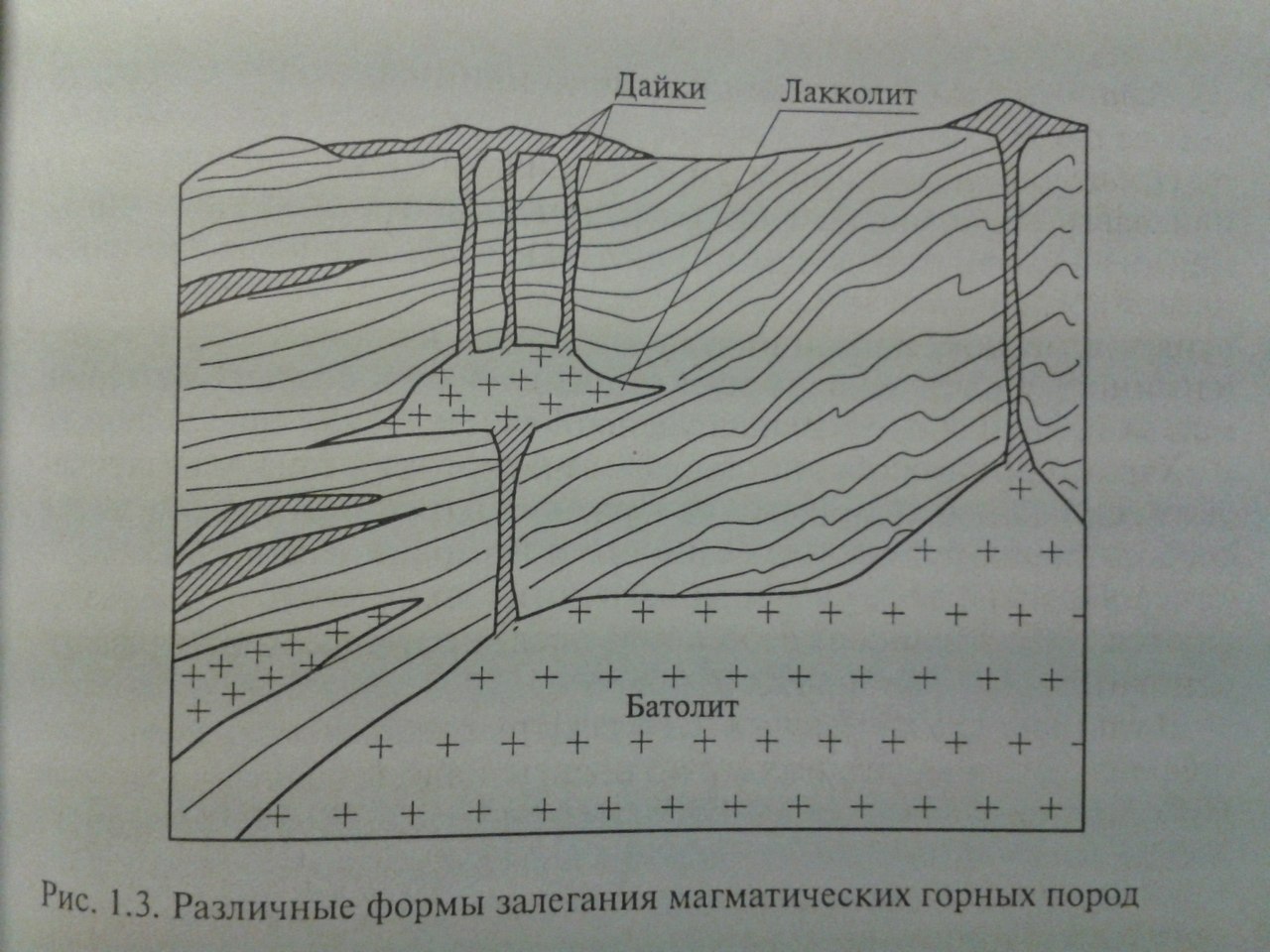

Магматические горные породы – Горные породы, образованные путем застывания огненно-дикой магмы. (Магма – вязкий по консистенции расплав сложного силикатного состава, обогащенный парами воды и различными газами). По происхождению и условиям образования и залегания магматические горные породы подразделяются на интрузивные (глубинные), эффузивные (излившиеся) и жильные. Интрузивные породы образуются при силовом внедрении и остывании магмы в толще отложений горных пород земной коры без выхода на пов-ть земли. Магма затвердевает, образуя различные по форме магматические тела: батолиты и лакколиты. Батолит – значительный по площади (сотни тысяч км2) неправильных очертаний массив глубинных магматических пород, обнажающийся на пов-ти земли лишь в результате размыва покровной толщи. У батолитов отсутствует нижняя граница из-за большого углубления в земную кору. Лакколит – выпуклые интрузии, обычно с плоской подошвой. В отличие от батолитов они образуются на значительно меньших глубинах от пов-ти земли и намного меньше по размерам (от сотен метров до нескольких км.). При внедрении магматических масс в толщу горных пород  Происходит раздвигание смежных слоев и их подъем. Жильные образования связаны с заполнением магматических трещин, образующихся обычно в толще осадочных пород при внедрении магмы. Жилы подразделяются на пластовые и секущие. Большинство жильных интрузий являются секущими, т.е. пересекающими осадочные слоистые толщи под тем или иным углом. Реже встречаются пластовые жильные интрузии, приуроченные к контактам между слоями. Это интрузивные тела, залегающие между пластами горных пород. В отличие от жильных, занимают большие площади (сотни, тысячи км2) Жилы, ограниченные вертикальными стенками – дайки. Эффузивные породы образуются при излиянии с последующим остыванием и затвердеванием магмы уже не в толще пород земной коры, а на пов-ти земли. В зависимости от скорости остывания магмы и условий выделения из ней газов образуются пористая, стекловатая и порфировая структуры эффузивных пород. Примеры некоторых магматических пород с учетом разделения их на интрузивные и эффузивные разновидности. Граниты – интрузивные породы полнокристаллической структуры. Липариты – эффузивные аналоги гранитов. Структура пород – порфировая. Обсидиан ( вулканическое стекло) – стекловидная порода с раковистым изломом серого ( до черного ) и бурого цветов. Эффузивный аналог гранитов. Сиениты – интрузивные породы. По внешнему виду они напоминают гранит, но в изломе отсутствуют зерна кварца, хорошо просматриваются цветные минералы (роговая обманка, авгит, биотит) и полевой шпат. И прочие породы.

Землетрясения — подземные толчки и колебания поверхности Земли, вызванные естественными причинами (главным образом тектоническими процессами) или искусственными процессами (взрывы, заполнение водохранилищ, обрушением подземных полостей горных выработок). Разрушительная сила землетрясений зависит от кол-ва освобождаемой энергии и глубины расположения очага. Очаги землетрясений, как правило, залегают до глубины 700 км от пов-ти земли. Все землетрясения по глубине очагов подразделяются на нормальные (с глубиной очага до 70 км), промежуточные (с глубиной очага от 70 до 300 км) и глубокие, или глубокофокусные (с глубиной очага более 300 км.) Интенсивность (силу) землетрясений принято выражать в баллах. Для этого сначала использовалась 10-балльная шкала Росси–Фореля, а затем 12-балльная шкала Меркалли-Канканьи–Зиберга. Так же для более объективно оценки силового воздействия сейсмической волны на инженерные сооружения используются данные показателей сейсмографов (Применяя уже известную шкалу Рихтера (1-9.5) которая снимает показатели с сейсмографоф и определяет силу землетрясения в магнитудах) и акселерометров, измеряющих соответственно сейсмические колебания и ускорения.

Термин «геохронология», принятый в геологии, используется для обозначения времени и последовательности тех или иных событий в жизни Земли, а также процессов образования горных пород различного возраста, слагающих земную кору. Различают относительную и абсолютную геохронологию. Относительная геохронология – определение относительного возраста горных пород. Абсолютная – определение истинной продолжительности отдельных периодов и эпох а жизни Земли, а также ее геологического возраста в целом. Методы определения возраста горных пород (2 вопрос):

Под тектоническими явлениями подразумеваются всякого рода перемещения материала земной коры, вызванные внутренними (эндогенными) силами, возникающими в недрах Земли. Такого рода перемещения земной коры, приводящие к ее деформации и изменению ее строения, называются тектоническими движениями. Различают два основных вида тектонических движений:

Формирование осадочных горных пород — сложный природный процесс, происходящий в различных условиях, которые определяются разнообразными факторами и силами земной и космической природы. Среди них ведущую роль играют тектонические процессы. Тектонические колебательные движения способствуют трансгрессии и регрессии морских водоемов и, следовательно, перемещение береговых линий. Это отражается на составе и строении отлагаю щихся осадков. В общем случае регрессия сопровождается укруп нением размера обломочных частиц, трансгрессия ведет к накоплению более тонкозернистых осадков. В ряде случаев в результате регрессии могут образоваться обширные мелководные водоемы, имеющие ограниченную связь с открытым морем. В условиях жаркого засушливого климата соленость вод таких бассейнов существенно возрастает, что может вызвать осаждение различных солей. Вследствие тектонических движений изменяются положение областей сноса осадочного материала на континентах, рельеф поверхности, скорость течения рек и временных потоков, что сказывается на минеральном составе и размере обломочного материала. Тектонические колебательные движения являются одной из основных причин слоистого строения осадочных толщ и периодичности осадконакопления, что выражается в неоднократной повто ряемости в геологическом разрезе слоев пород одинакового или близкого литологического состава. При погружении больших территорий на глубину под воздействием тектонических процессов проявляется региональный метаморфизм регионально на больших площадях в подвижных частях земной коры.

Осадочные горные породы – Горные породы, образующиеся при осаждении и накоплении в той или иной среде ( водной, воздушной ) продуктов физ. или хим. разрушения ( выветривания ) исходных пород с последующим уплотнением и ( нередко ) цементацией осадка. Образование осадочных горных в общем случае происходит в четыре стадии:

Совокупность природных условий, при которых происходило образование породы, определяется той или иной фацией (морской, лагунной, континентальной и др.). Осадочные породы могут быть морского или континентального происхождения. Осадочные горные породы делятся на: обломочные горные породы, органогенные (биохимические) и химические осадочные породы. Формирование осадочных горных пород — сложный природный процесс, происходящий в различных условиях, которые определяются разнообразными факторами и силами земной и космической природы. Среди них ведущую роль играют тектонические процессы. Тектонические колебательные движения способствуют трансгрессии и регрессии морских водоемов и, следовательно, перемещение береговых линий. Это отражается на составе и строении отлагаю щихся осадков. В общем случае регрессия сопровождается укруп нением размера обломочных частиц, трансгрессия ведет к накоплению более тонкозернистых осадков. В ряде случаев в результате регрессии могут образоваться обширные мелководные водоемы, имеющие ограниченную связь с открытым морем. В условиях жаркого засушливого климата соленость вод таких бассейнов существенно возрастает, что может вызвать осаждение различных солей. Вследствие тектонических движений изменяются положение областей сноса осадочного материала на континентах, рельеф поверхности, скорость течения рек и временных потоков, что сказывается на минеральном составе и размере обломочного материала. Тектонические колебательные движения являются одной из основных причин слоистого строения осадочных толщ и периодичности осадконакопления, что выражается в неоднократной повто ряемости в геологическом разрезе слоев пород одинакового или близкого литологического состава.

Трещиноватость - свойство горных пород, нарушенность монолитности породы трещинами; этим термином также называется совокупность трещин в породном массиве любого происхождения, всех размеров и направлений. Трещины могут быть заполнены трещинными водами (грунтовыми безнапорными или напорными, что может быть опасно для горняков), газами (к примеру, метаном или углекислым газом, что также потенциально опасно), разными минеральными и органическими веществами. Трещины разделяют на закрытые (с плотно сомкнутыми стенками) и открытые. Существует классификация трещин на: - Чрезвычайно трещиноватые (мелкоблочные) - Сильнотрещиноватые (среднеблочные) - Среднетрещиноватые (крупноблочные) - Малотрещиноватые (весьма крупноблочные) - Практически монолитные (исключительно крупноблочные)

|