Система вентиляции в детском садуясли на 95 мест в городе Дудинке

Скачать 233.93 Kb. Скачать 233.93 Kb.

|

|

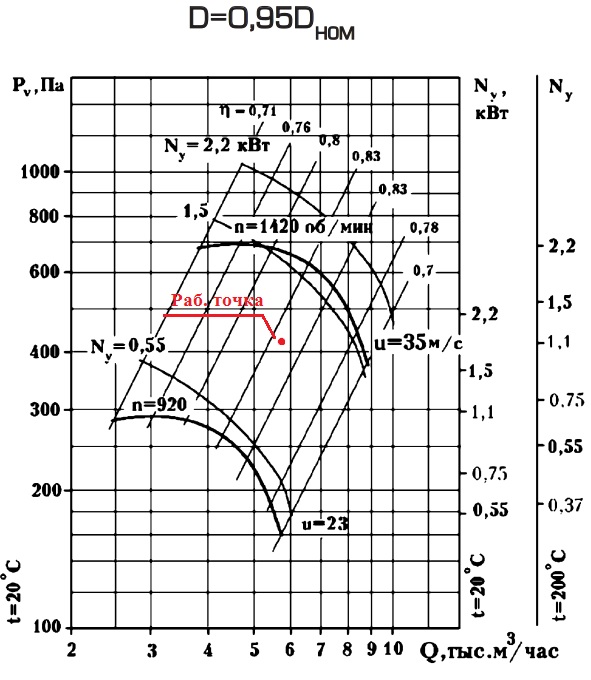

7 Подбор вентиляционного оборудования Установки для механической вентиляции помещений по своему функциональному предназначению подразделяются на приточные, вытяжные и приточно-вытяжные. Приточная установка (ПУ) предназначена для приготовления и подачи в обслуживаемое помещение приточного воздуха и в общем случае состоит из вентилятора, фильтра, калорифера, шумоглушителя, запорных и регулирующих устройств и средств управления и автоматизации. 7.1 Подбор воздушного фильтра Воздушные фильтры представляют собой устройство для очистки приточного воздуха. Для проектируемой приточной системы вентиляции П1 с механическим побуждением и расходом воздуха L = 5052,1 м3/ч, режимом работы τ = 8 ч применяется ячейковый фильтр грубой очистки ФяРБ с размерами ячеек 500˟500 мм и следующими характеристиками: - фильтрующий материал – стальная сетка; - номинальная пропускная способность – 1540 м3/ч; - начальное сопротивление – 50 Па; - пылеёмкость – 2300 г/м3; - эффективность очистки – 82%; - глубина фильтра – 50 мм. Расчет характеристик подобранного фильтра: Требуемое количество ячеек фильтра n = L/ Lн = 5052,1/ 1540 = 3 Общая площадь фильтра Fф = 0,22 ∙ n = 0,22∙3 = 0,66 м2 Действительная удельная воздушная нагрузка фильтра УФ = L/ Fф = 5052,1/ 0,66 = 7654,7 м3/ (м2 ∙ ч) Начальное сопротивление фильтра ΔРн = 60 Па. Пылеёмкость фильтра при увеличении его сопротивления до 160 Па, составит ПФ = 2700 г/м2. Количество пыли, оседающей на фильтрах за сутки (24 часа работы) Gс = Cн ∙ L ∙ E ∙τ , где Сн = 0,0005 г/ м3 – начальная запыленность воздуха для зданий, расположенных в индустриальных районах крупных городов; Е = 0,82 – степень очистки фильтра. Gс = 0,0005∙5052,1∙0,82∙8 = 16,57 г/ сутки Продолжительность работы фильтра без регенерации m = ПФ ∙ Fф/ Gс = 2700∙0,66/ 16,57 = 107,54 сут. 7.2 Подбор калорифера Нагревание воздуха в приточных камерах вентиляционных систем производится в теплообменных аппаратах, называемыми калориферами. Необходимо подобрать калорифер в приточную систему вентиляции с механическим побуждением для нагревания L = 5052,1 м3/ч воздуха. Теплоноситель – перегретая вода с параметрами tгор = 95 ̊ С, tобр = 70 ̊ С. Проектируется здание в городе Дудинка с расчетной температурой воздуха в холодный период tн = -46 ̊ С. Воздух в калориферах необходимо подогревать до tк = tп – 1= 18 – 1 = 17 ̊ С. Расчет подбора калорифера: Расход теплоты, необходимой для нагревания приточного воздуха Q = 0,28 ∙ L ∙ ρк ∙ c (tк – tн) = 0,28∙5052,1∙1,217∙1,005 (17 + 46) = 109 кВт. Площадь фронтального сечения калориферной установки для прохода воздуха с массовой скоростью ʋρ = 6 кг/ (м2 ∙ с) f'в = L ∙ ρ/ (3600 ∙ ʋρ) = 5052,1∙1,23/ ( 3600∙6) = 0,29 м2 По площади фронтального сечения калорифера принимается к установке калорифер типа КСк 3-6 с fтаблв = 0,27 м2, fтр = 0,000846 м2 и Fтаблн = 13,26 м2. Действительная массовая скорость ʋρ = L ∙ ρ/ (3600 ∙ fтаблв) = 5052,1∙1,2/ (3600∙0,27) =6,24 кг/ (м2 ∙ с) Массовый расход воды в калориферной установке Gж = Q/ (0,28 ∙ cж (tгор – tобр)) = 109000/ (0,28∙4,19 (95 – 70)) = 3716,3 кг/ч. Скорость воды в трубках калориферов ʋтр = G/ ( fтр ∙ 3600 ∙ 1000) = 3716,3/ (0,000846∙3600∙1000) = 1,22 м/с По действительной массовой скорости и скорости воды в трубках находится коэффициент теплопередачи калорифера, равного в данном случае k = 67,2 Вт/ (м2 ∙ ̊ С). Требуемая поверхность нагрева калорифера Fтреб = 1,1Q/ (k (tтср – tвср)), где tтср = (tгор+tобр)/2 = 82,5 С – средняя температура теплоносителя; tвср = (tн+tк)/2 =-14,5 С – средняя температура нагреваемого воздуха. Fтреб =1,1∙109000/ (67,2 (82,5+14,5)) = 18,4 м2 Общее число устанавливаемых калориферов n = Fтреб/ Fтаблн = 18,4/ 13,26 = 1 Действительная площадь поверхности нагрева калориферной установки Fд = Fтаблн ∙ n =13,26∙1 = 13,26 м2 Запас поверхности нагрева калориферной установки φ = (Fд – Fтреб) ∙ 100/ Fтреб = (13,26 – 18,4) ∙ 100/18,4 = 28 % Запас поверхности нагрева превышает 10 %, поэтому следует применить другую модель калорифера и произвести повторный расчёт. Выбираем калорифер марки КСк-3-7с fтаблв = 0,33 м2, fтр = 0,000846 м2 и Fтаблн = 16,34 м2. 3* Действительная массовая скорость ʋρ = 5052,1∙1,2/ (3600∙0,33) =5,1 кг/ (м2 ∙ с) 4* Массовый расход воды в калориферной установке Gж = Q/ (0,28 ∙ cж (tгор – tобр)) = 109000/ (0,28∙4,19 (95 – 70)) = 3716,3 кг/ч 5* Скорость воды в трубках калориферов ʋтр = G/ ( fтр ∙ 3600 ∙ 1000) = 3716,3/ (0,000846∙3600∙1000) = 1,22 м/с По действительной массовой скорости и скорости воды в трубках находится коэффициент теплопередачи калорифера, равного в данном случае k = 67,5 Вт/ (м2 ∙ ̊ С). 6* Требуемая поверхность нагрева калорифера Fтреб = 1,1Q/ (k (tтср – tвср)) = 1,1∙109000/ (67,5 (82,5+14,5)) = 17,9 м2 7* Общее число устанавливаемых калориферов n = Fтреб/ Fтаблн = 17,9/ 16,34 = 1 8* Действительная площадь поверхности нагрева калориферной установки Fд = Fтаблн ∙ n =16,34∙1 = 16,34 м2 9* Запас поверхности нагрева калориферной установки φ = (Fд – Fтреб) ∙ 100/ Fтреб = (16,34 – 17,9) ∙ 100/17,9 = 9 % Запас прочности не превышает 10%. По действительной массовой скорости определяется аэродинамическое сопротивление калорифера, в данном случае равного ΔРк = 115,47 Па [3]. Гидравлическое сопротивление калориферной установки ΔРтр = А ∙ ʋ2тр = 12,97∙1,222 = 19,3 кПа. 7.3 Подбор радиального вентилятора Вентиляторы подбираются по сводному графику и аэродинамическим характеристикам при известных величинах производительности и полного давления. Величина полного давления вентилятора Рв = 1,1 (ΔРсети + ΔРф + ΔРк), где ΔРсети – потери давления в сети воздуховодов, ΔРсети = 103,2 Па; ΔРф – потери давления в фильтре,ΔРф = 160 Па; ΔРк – потери давления в калорифере,ΔРк = 115,47 Па . Рв = 1,1 (103,2 + 160 + 115,47) = 416,5 Па. Производительность вентилятора определяется по количеству подаваемого вентиляционной системой воздуха с учетом потерь и подсосов через неплотности в воздуховодах и элементах системы. Эта поправка оценивается в 10 % при длине воздуховодов до 50 м и 15 % при длине более 50 м: Lв = 1,1-1,15 ∙ Lсети, где Lсети = 5052,1 м3/ч – расход воздуха в сети. Lв = 1,15∙5052,1 = 5810 м3/ч.  Согласно каталогу ОАО «МОВЕН» [9], принимается вентилятор общего назначения низкого давления ВР-86-77-5 с диаметром рабочего колеса D = 0,95·Dном, КПД ηв = 0,83 при максимальном ηмакс = 0,83. Частота вращения рабочего колеса n = 1420 об/мин, установленного на одном валу с электродвигателем мощностью N = 2,2 кВт. Рабочая точка представлена на рисунке 7.3.1. Согласно каталогу ОАО «МОВЕН» [9], принимается вентилятор общего назначения низкого давления ВР-86-77-5 с диаметром рабочего колеса D = 0,95·Dном, КПД ηв = 0,83 при максимальном ηмакс = 0,83. Частота вращения рабочего колеса n = 1420 об/мин, установленного на одном валу с электродвигателем мощностью N = 2,2 кВт. Рабочая точка представлена на рисунке 7.3.1.Рисунок 7.3.1 – Аэродинамические характеристики ВР-86-77-5 Требуемая мощность на валу электродвигателя N = Lв ∙ Pв/ (3600 ∙ 1020 ∙ ηв ∙ ηп), N = 5810∙416,5/ (3600∙1020∙0,83∙1) = 0,8 кВт Требуемая мощность электродвигателя с учетом запаса коэффициента запаса мощностиkз, который равен 1,3 при N= 0.51 – 1 кВт: Nу = kз ∙ N = 1,3∙0,8 = 1,04 кВт Требуемая мощность электродвигателя с учетом запаса меньше мощности принятого электродвигателя. 7.4 Акустический расчет приточной системы вентиляции и подбор шумоглушителя Источниками шума в вентиляционных системах являются работающий вентилятор, электродвигатель, воздухозаборные устройства и воздухораспределители. Шумоглушители обычно устанавливаются в приточных механических системах вентиляции общественного здания со стороны нагнетания. Необходимость установки шумоглушителя определяется на основании акустического расчета вентиляционной системы. Акустический расчет приточной системы проводится в ближайшим помещение со стороны нагнетания вентилятора – № 108 (гардероб) с объемом Vп = 27,5 м3/ч. Воздух поступает через жалюзийную решетку типа РСН размером 100˟150 мм. Приточные решетки установлены под потолком. Скорость выхода воздуха из решеток не превышает 2 м/с. Воздух из решеток выходит под углом потолку. В приточной камере установлен радиальный вентилятор ВР-86-77-5 с параметрами производительности: Lв = 5810 м3/ч, Рв = 416,5 Па, n = 1420 об/мин.Результаты акустического расчета сведены в таблицу 7.4.1. Таблица 7.4.1 – Акустический расчет приточной механической системы вентиляции

Расчет подбора шумоглушителя: Свободное сечение шумоглушителя Fсвгл = L/ (ʋдоп ∙ 3600) =5052.1/ (10∙3600) = 0,14 м2 По свободному сечению принимается к установке пластинчатый шумоглушителя типа ГП-2 с Fсвгл = 0,2 м2, размером 800˟500 мм, длиной l = 1м. Снижение уровня звуковой мощности для частоты 125 Гц – 3 Гц, для 250 Гц – 12 Гц. Действительная скорость в свободном сечении шумоглушителя ʋсв = 5052.1/ (0,2∙3600) = 7 м/с Гидравлический диаметр пластинчатого шумоглушителя dгл = 2 ∙ A ∙ h/ (A + h) = 2∙0,5∙0,2/ (0,5 + 0,2) = 0,29 м По гидравлическому диаметру определяется коэффициент трения шумоглушителя, в данном случае равный λ = 0,045 Гидравлическое сопротивление шумоглушителя Ргл = (ξгл + (λ ∙ lгл)/ dгл)) ʋ2св/ 2 ∙ ρ = (0,5 + (0,045∙1)/ 0,29) 72/ 2 ∙1,2 = 19.26 Па. ЗАКЛЮЧЕНИЕ В курсовом проекте была запроектирована приточно-вытяжная вентиляция для детского сада-ясли на 95 мест в городе Дудинка. Здание двухэтажное с подвалом, бесчердачное, высота этажа - 3 м. Источник теплоснабжения здания – ТЭЦ. Теплоноситель – перегретая вода с параметрами tгор=95 ̊ С, tобр=70 ̊ С. Приточная система вентиляции принята с механическим побуждением (П1). Приточная камера в подвале под кладовой №109. Расчетное количество подаваемого воздуха L = 5052,1 м3/ч. С целью глушения шума в приточной камере установлен шумоглушитель. Забор воздуха с улицы осуществляется через теплоизолированный воздуховод размерами 500˟600 мм. Низ воздухозаборной решеткирасположен на расстоянии 2 м от уровня земли. Приточные воздуховоды прямоугольной формы располагаются под потолками первого и второго этажей. Вытяжные системы вентиляции запроектированы с естественным и механическим побуждением. Вытяжные решетки типа РСНрасположены под потолком. За расчетную вытяжную систему принимается система с естественным побуждением производительностью L = 289,26м3/ч (ВЕ1). Воздух из помещений удаляется через решетки и далее по каналам поступает на кровлю. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 1. СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» (Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003)». М.: Минрегион России, 2012.-67с. 2. СП 131.13 330.2012 «Строительная климатология (Актуализированная редакция СНиП 23–01–99*)». М.: Минрегион России, 2012. –29c. 3. «Теплоснабжение и вентиляция. Курсовое и дипломное проектирование». /Под ред. проф. Б.М.Хрусталева – М.: Изд-во АСВ, 2008. – 784с., 183 ил. 4. ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные». М.: Стандартинформ, 2013. - 15с. 5. СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение (Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*)». М.: Минрегион России, 2011. – 67с. 6. ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны». М.: ИПК Издательство стандартов, 2002. – 71с. 7. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». М.: Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2014. – 79с. 8. Самарин О.Д. Основы обеспечения микроклимата зданий. М. : Изд-во АСВ, 2015. 204 с. 9. ВентиляторыМОВЕН(http://www.topclimat.ru/files/catalog/goods/ moven/movenvr86-77_instr.pdf): каталог. М.: МОВЕН, 2005. – 26с. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||