Навигация по странице:7. Низшие грибы. Классификация и представители. Особенности строения, размножения, жизненных циклов, экологии. Значение8. Высшие грибы. Классификация и представители. Особенности строения, размножения, жизненных циклов, экологии и значение.9. Высшие растения. Происхождение. Основные признаки. Жизненные циклы. Систематика.10. Отдел Моховидные. Особенности строения, размножения, жизненного цикла, экологии печеночных и листостебельных мхов. Значение.11. Отдел Плауновидные. Классификация и представители равно- и разноспоровых плауновидных. Особенности строения, размножения, жизненных циклов, экологии. Значение.12. Отдел Хвощевидные. Классификация и представители. Особенности строения, размножения, жизненных циклов, экологии. Значение.13. Отдел Папоротниковидные. Классификация и представители равно- и разноспоровых папоротниковидных. Особенности строения, размножения, жизненных циклов, экологии. Значение.

|

4 модуль ботаника. Систематика растений, ее задачи. Основные группы организмов. Систематика растений

Размножение.

Митоз и мейоз своеобразен, ядерная оболочка не исчезает и не появляется заново. Материнское ядро лишь перетягивается между двумя дочерними ядрами, внутри образуется аппарат веретена, лишённый центриолей. Размножаются вегетативно, бесполым и половым путём. Гетерокариоз- ядра, находящиеся в общей цитоплазме могут быть генетически разнородными и парасексуальные циклы- гаплоидные ядра сливаются и образуют диплоидные ядра, хромосомы могут объединяться между собой и может происходить кроссинговер, после этого возникают вновь гаплоидные ядра.

•Вегетативное размножение- кусочками мицелия, делением его на части с помощью хламидоспор (толстостенные, помогают перенести неблагоприятные условия) и артроспор

(тонкостенные короткие клетки) Почкование- дрожжи

•Бесполое- с помощью спор, лишённых ундулиподиев (жгутиков)- анаморфы Часть спор развивается эндогенно в спорангиях, отделённых от мицелия сплошными септами (перегородками). Спорангии закладываются на спорангиеносцах, поднимающихся над субстратом. Конидии- образуются экзогенно на веточках мицелия- конидиеносцах (характерно для аск-, базидио-, дейтеромикот)

•Половое отмечено у всех, кроме несовершенных грибов. -гаметангиогамия- слияние двух специализированных половых структур, не дифференцированных на гаметы. (аско, зиго) -соматогамия- половых органов типичных не образуется, наблюдается сливание содержимого двух клеток мицелия с образованием базидии, на которой формируется 4 базидиоспоры, имеющие разные «половые знаки» Слияние гамет (плазмогамия) и ядер (кариогамия) разделено во времени.

Все грибы аэробы. Наличие дыхательных ферментов позволяет им осуществлять полное окисление органических соединений до энергетически бедных Н20, С02 и NH3. У части грибов сохранилось спиртовое брожение. Существуют три важнейшие группы вторичных метаболитов грибов: микоспорины — вещества, способствующие изменению метаболизма стероидов, антибиотики и микотоксины. К последним, в частности, относятся афлатоксины, продуцируемые двумя видами рода аспергилл. Случайно попадая в организм человека и животных с зараженной грибами пищей, афлатоксины поражают печень, оказывают канцерогенное, тератогенное, мутагенное действие и нарушают иммунные реакции.

7. Низшие грибы. Классификация и представители. Особенности строения, размножения, жизненных циклов, экологии. Значение.

ОТДЕЛ ХИТРИДИОМИКОТЫ - CHYTRIDIOMYCOTA

Это по преимуществу водные организмы, весьма разнообразные по строению и особенностям репродуктивных процессов. Их насчитывают около 1000 видов. Большинство из них микроскопически малы. Общая черта хитридиомикот — единственный гладкий базальный ундулиподий спор и гамет. «Гифы» мицелия этих грибоподобных организмов ценоцитные, стенки их гиф образованы главным образом хитином, а также глюканами. Многие исследователи полагают, что архаичные хитридиомикоты в прошлом могли быть предками прочих представителей царства грибов. Различные виды хитридиомикот паразитируют на водорослях, водных оомикотах, пыльцевых зернах и других частях сосудистых растений. Некоторые представители относятся к сапротрофам.

Представители: важнейшими фитопатогенами являются Synchytrium endobioticum — причина рака картофеля и Olpidium brassicae, вызывающий болезнь «черную ножку» капусты.

ОТДЕЛ ЗГОМИКОТЫ - ZYGOMYCOTA

Известно около 600 видов зигомикот. Большинство их представителей — наземные организмы, обитающие в почве на разлагающихся остатках растений и животных (сапротрофы). Некоторые зигомикоты — паразиты других грибов, животных и человека. Зигомикоты подразделяют на три класса: зигомицеты(Zygomycetes), трихомицеты (Trichomycetes) и гломеромицеты (Glomeromycetes). Границ деления почти нет, только: для трихомицетов не описано пока половых стадий!

Мицелии зигомикот обычно многоядерные, не разделенные септами на отдельные клетки. Основа клеточных стенок — хитин. Половой процесс (где он известен) — зигогамия, что и отражено в названии отдела.

ЗИГОГАМИЯ (половое размножение)

У зигомикот сливаются два, как правило, многоядерных гаметангия, отделенных септами от мицелия, на котором они образуются. В результате слияния два многоядерных протопласта объединяются. Гаплоидные «плюс» и «минус» ядра (ядра из разных гаметангиев имеют противоположный «физиологический знак») сливаются попарно, образуя молодой зигоспорангий с несколькими диплоидными ядрами. Зигоспорангий покрывается толстой шероховатой оболочкой и некоторое время находится в состоянии покоя. Позднее зигоспорангий прорастает, и происходит мейоз. В образовавшемся в результате прорастания спорангии эндогенно формируются споры различного «физиологического знака», которые дают начало новым мицелиям.

БЕСПОЛОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ

Бесполое размножение зигомикот осуществляется с помощью спор, эндогенно образующихся в особых спорангиях.

Представители: мукор муцедо (М. mucedo). Эти грибы в большинстве питаются сапротрофно. Образуют белый или серый налет- плесень. Некоторые мукоровые вызывают микозы (мукоромикозы) легких (ложный туберкулез), головного мозга и других органов человека и сельскохозяйственных животных. Ризопус побегоносный (Rhizopus stolonifer)- образует черную плесень на пище. Примерно 100 видов этого отдела (Glomeromycetes) формируют эндомикоризу растений, когда гифы гриба располагаются внутри клеток корней (везикуло-арбускулярная микориза).

8. Высшие грибы. Классификация и представители. Особенности строения, размножения, жизненных циклов, экологии и значение.

Высшие грибы (Дикариомикоты)

ОТДЕЛ АСКОМИКОТЫ, ИЛИ СУМЧАТЫЕ ГРИБЫ - ASCOMYCOTA

Аскомикоты — один из обширнейших таксонов грибов, включающих более 30 ООО видов, разнообразных как по строению, так и по образу жизни. Они подразделяются на два класса: эндомицетов (Endomycetes) и аскомицетов (Ascomycetes). Лишь представители последних имеют дикарион. Размеры аскомикот существенным образом варьируют. Среди них, помимо одноклеточных, известны многочисленные макроскопические грибы с крупными плодовыми телами, например сморчки, строчки и трюфели. Вегетативное тело аскомикот обычно представлено разветвленным и разделенным на клетки гаплоидным мицелием.

Экология и значение

Аскомикоты широко распространены в природе во всех природных зонах и регионах. По способу питания они чаще всего сапротрофы, обитающие в почве, лесной Рис. 172. Способы вегетативного размножения дрожжей (почкование) подстилке, на различных растительных субстратах; реже паразиты. Аскомикоты — возбудители ряда болезней культурных растений (мучнистая роса, парша яблони и груши, каштановая гниль, голландская болезнь вяза). Они наносят большой ущерб сельскому хозяйству. К этому же отделу, однако, относится и ряд съедобных грибов.

Особенности строения.

Клеточная стенка аскомикот двуслойная, что отличает ее от многослойной стенки базидиомикот.

Клетки мицелия могут быть одно- или многоядерными. Поры в клеточных перегородках многих аскомикот крупные, через них ядра могут перемещаться из клетки в клетку.

Циклы развития: В цикле развития сумчатых грибов большая роль принадлежит бесполому размножению. Споры бесполого размножения (конидии) образуются на гаплоидном мицелии экзогенно. Половой процесс, типичный для аскомикот, — гаметангиогамия. Некоторые виды аскомикот гомоталломны, способны к самооплодотворению, т. е. к половому процессу в пределах одного штамма. Более обычны гетероталломные аскомикоты, для полового размножения которых требуется сближение мицелиальных нитей противоположного «физиологического знака» разных талломов. Женский половой орган состоит из расширенной части аскогона, в протопласте которого свободно располагаются ядра, и нитевидной трихогины. Через трихогину содержимое мужского полового органа — антеридия — «переливается» в аскогон. При этом имеет место лишь плазмогамия — слияние двух протопластов. Мужские ядра в пределах общей цитоплазмы попарно сближаются с женскими ядрами, но не сливаются с ними. Затем из аскогона начинают расти аскогенные гифы, куда по мере их развития мигрируют пары сближенных мужских и женских ядер. Причем в гифах и аскогоне происходят их синхронные митотические деления. Клеточное деление в развивающихся аскогенных гифах ведет к образованию дикарионов — ассоциаций двух ядер противоположного «физиологического знака», одновременно существующих в одной клетке. На верхушках гиф закладываются так называемые аски, или сумки. При этом ядра дикарионтической клетки сливаются. Образовавшееся диплоидное ядро делится редукционно и митотически и в конечном итоге формируются аскоспоры. Аски обычно формируются внутри аскокарпа, который сложен плотно переплетенными гифами и может достигать у макромикот довольно крупных размеров. Апотеций- открытый апокарп, перитеций- полузамкнутый, замкнутым, округленным — клейстотецием. Аски на плодовых телах образуют особый слой, называемый гимениальным, или гимен и - ем.

Представители: Большинство дрожжей — аскомикоты (род Saccharomyces). Ценнейшее для человека свойство дрожжей заключается в их способности сбраживать углеводы, расщепляя глюкозу с образованием этилового спирта и углекислого газа. Вследствие чего они используются в виноделии, хлебопечении и пивоварении.

Большой практический интерес представляют виды рода спорынья — Claviceps. Основная масса представителей рода паразитирует на злаках. Важнейший в хозяйственном отношении вид — С. purpurea.

На пораженных спорыньей злаках хорошо заметны склероции- — многоклеточные покоящиеся, плотные вегетативные тела грибов. Склероции прорастают весной в благоприятных условиях, становятся плодовыми телами и начинают спороносить. Содержат высокотоксичные алколоиды, употребление в пищу зараженной муки у человека вызывает отравление, также широко применяются в медицине.

ОТДЕЛ БАЗИДИОМИКОТЫ - BASIDIOMYCOTA

Наиболее привычные нам грибы принадлежат к базидиомикотам. Базидиомикоты объединяют 25— 30 тыс. видов. Название отделу дали по особым репродуктивным структурам — базидиям, на которых образуются базидиоспоры.

Цикл развития:

Зрелые базидиоспоры, опадая, при прорастании образуют так называемый первичный мицелий. Он всегда гаплоидный и первоначально может быть ценоцитным, но позднее разделяется на одноядерные клетки. Довольно скоро происходит слияние вегетативных клеток первичного мицелия, что представляет начало полового процесса. При этом сливается цитоплазма (плазмогамия), а ядра объединяются в пары — дикарионы, которые затем синхронно делятся, не сливаясь. Вторичный мицелий образует базидиокарп- мясистые спорообразующие тела, Верхушечные клетки гиф вторичного мицелия обычно делятся с образованием пряжковидного мостика. Эти мостики-пряжки обеспечивают распределение ядер каждого типа между дочерними клетками. У части верхушечных двуядерных клеток происходит слияние ядер, т. е. кариогамия и лишь эта часть вторичного мицелия диплоидна. Таким образом, завершается половой процесс, начавшийся в момент слияния клеток первичных мицелиев. Диплоидная клетка превращается в молодую базидию. Диплоидное ядро такой базидии затем редукционно делится. На базидии, на особых выступах — стеригмах, формируются 2—4 базидиоспоры.

ОТЛИЧИЯ ОТ АСКОМИКОТ:

Базидиомикоты отличаются от аскомикот следующими признаками: 1. Базидиоспоры (половое спороношение) образуются на базидии экзогенно. У аскомикот аскоспоры образуются эндогенно — в сумке. 2. Половые органы отсутствуют: половой процесс упрощен и представлен большей частью соматогамией. 3. В цикле развития господствует дикарионтическая стадия. Диплоидна только молодая базидия. Базидиоспоры и первичный мицелий гаплоидны. Базидиокарпы, т. е. плодовые тела базидиомикот, сложены из дикарионтических гиф.

экологические группы: 1. Ксилофилы, обитающие на древесине и являющиеся в основном сапротрофами — трутовики, опенки и часто культивируемый съедобный гриб вешенка. 2. Почвенные сапротрофы, растущие на опаде и в различных горизонтах гумусового слоя. Наиболее известные грибы этой группы — виды шампиньонов. 3. Микоризные грибы. Культивируют почти исключительно грибы ксилофилы и почвенные сапротрофы.

Гименомицеты наиболее известны по шляпочным грибам. Сюда же относятся рогатиковые грибы и трутовики. У большинства гименомицетов базидии образуют тесный палисадный слой — гимений, расположенный на поверхности плодовых тел — базидиокарпов. Вегетативная их часть — грибница находится в субстрате Поверхность базидиокарпов, несущая гимений, называется гименофором. У большинства шляпочных грибов гименофор располагается с нижней стороны так называемой шляпки и может быть трубчатым или пластинчатым

Представители: грибы из рода трутовик (Fomitopsis), Грибы рода феллинус (Phellinus), известна под названием «чага» (Inonotus obliquus) для медицинских целей- оба ксиллофила, наиболее известные съедобные грибы гименомицеты — белый гриб (Boletus edulis), подосиновик (Lecciпит aurantiacum), подберезовик (L. scabrum), виды рода масленок (Suillus) и др. польский гриб (Xerocomus badius), цезарский гриб (Amanita caesaria) и трюфели (Tuber) псилоцибе (Psilocybe). Однако они имеют своеобразное применение в связи со способностью вызывать галлюцинации.

Гастеромицеты образуют базидиоспоры внутри базидиокарпов, полностью замкнутых, по крайней мере, на ранних этапах развития. Внутренняя часть плодовых тел гастеромицетов называется глебой.

Представители: Гастеромицеты в основном почвенные сапротрофы. Наиболее известные гастеромицеты — дождевики. веселки (Phallus im pudicus) — базидиоспоры располагаются на верхушке плодового тела. Это также гастеромицеты, относящиеся к роду звездовик (Geastrum)

Гетеробазидиомицеты характеризуются наличием сложной, многоклеточной или с очень крупными стеригмами (выростами, на которых сидят базидиоспоры) базидии.

Телиоспоромицеты получил название от зимующей толстостенной, покоящейся клетки — телиоспоры.

Все они исключительно паразиты растений.

Представители:

К телиоспоро- мицетам относят ржавчинные и головневые грибы. Наиболее распространен род устиляго (Ustilago). Пораженные растения покрываются подушечками различных оттенков оранжевого или красно-бурого цвета — тканью растения-хозяина

ОТДЕЛ ДЕЙТЕРОМИКОТЫ, ИЛИ НЕСОВЕРШЕННЫЕ ГРИБЫ - DEUTEROMYCOTA, ИЛИ FUNGI IMPERFECTI

Наряду с аскомикотами и базидиомикотами дейтеромикоты — одна из крупнейших групп грибов. Полагают, что она объединяет 25— 30 тыс. видов. К этому отделу отнесены грибы, чей жизненный цикл проходит в гаплоидной стадии без полового процесса (или он неизвестен). Размножаются эти грибы бесполым путем — преимущественно конидиями. Несовершенные грибы — по сути, бесполые формы (анаморфы) представителей названных отделов и могут считаться формальным таксоном, который, однако, по традиции признается почти всеми микологами. несовершенные грибы — по сути, бесполые формы (анаморфы) представителей названных отделов и могут считаться формальным таксоном, который, однако, по традиции признается почти всеми микологами. Penicillium — анаморфы аскомикота Talaromyces. Парасексуальные циклы, особенно характерные для этих грибов, поддерживают изменчивость и, очевидно, частично компенсируют отсутствие у них полового процесса.

Представители: следует, прежде всего, сказать о грибах из рода пеницилл (Penicillium) и аспергилл (Aspergillus) широко используются в микробиологической промышленности для биотехнологического производства ряда органических кислот (лимонной, фумаровой, глюконовой и др.), ферментов (протеиназ, амилаз и др.) и антибиотиков (пенициллина, гризеофульвина, фумагиллина). Антибиотики подавляют рост других организмов (особенно бактерий), поэтому их применяют для лечения многих заболеваний человека.

9. Высшие растения. Происхождение. Основные признаки. Жизненные циклы. Систематика.

Происхождение:Предполагают, что высшие растения произошли скорее всего от зеленых водорослей, пресноводных или солоновато-водных. Об этом говорит то, что в геологической истории растительного мира эре высших растений предшествовала эра водорослей.

По времени происхождения споровые растения значительно древнее семенных. Они были первыми растениями, завоевавшими сушу. Семенные растения произошли от споровых в ходе эволюции.

Споровые растения заселили сушу в середине-конце силурийского периода, около 415-430 млн лет назад. Тогда, как и сейчас, наземные условия существования отличались от условий жизни в воде:

на суше растение живет в 2х разных средах: воздушной(большое содержание кислорода по сравнению с водной средой) и почвенной(иные условия минерального питания и водоснабжения по сравнению с водной средой);

переход предков растений в новые для них условия обитания мог произойти при условии появления у них специальных приспособлений для адаптации.

Переходу растений из воды на сушу, возможно, способствовал их симбиоз с грибами (присутствие гриба в тканях подземных органов древнейших растений давало возможность для более интенсивного использования минеральных веществ).

2 основные версии происхождения споровых от водорослеподобного предка:

1). Непосредственно от водорослей (зелёных) произошли риниофиты, давшие начало всем прочим наземным растениям;

2). Независимое происхождение от водорослей риниофитов и моховидных.

Основные признаки:

зигота даёт начало многоклеточному зародышу, который затем развивается в спорофит.

наличие различных тканей: проводящих, покровных, механических, основных из которых состоят органы.

всегда многоклеточные, имеют специальные водопроводящие элементы, поэтому названы сосудистыми.

дифференциация растения на органы (стебель, корни, листья, репродуктивные органы).

хорошо приспособлены к жизни в воздушной наземной среде.

закономерное чередование полового и бесполого поколений-гаметофита и спорофита; в большинстве случаев замечается преобладание второго из них (гаметофит может редуцироваться).

основа КС-полисахариды (целлюлоза, гемицеллюлозы, пектиновые вещества);

пигменты-хлорофиллы а(основной) и b(дополнительный), каротиноиды.

основное запасное вещество-крахмал, образующийся на лейкопластах.

отсутствуют пиреноиды.

размножение: вегетативное, бесполое(споровое), половое(оогамия).

споры: без ундулиподиев; мужские гаметы: либо имеют ундулиподии(сперматозоиды), либо не имеют их(спермии).

Систематика:

Царство

300000 видов(вымерших и ныне существующих).

9 отделов:

1). Риниевидные — Rhyniophyta

2). Зостерофилловидные — Zosterophyllophyta

3). Моховидные — Bryophyta

4). Псилотовидные — Psilotophyta

5). Плауновидные — Lycopodiophyta

6). Хвощевидные — Equisetophyta

7). Папоротниковидные — Polypodiophyta

8). Голосеменные — Gymnospermae(Pinophyta)

9). Покрытосеменные, или цветковые —Angiospermae(Magnoliophyta)

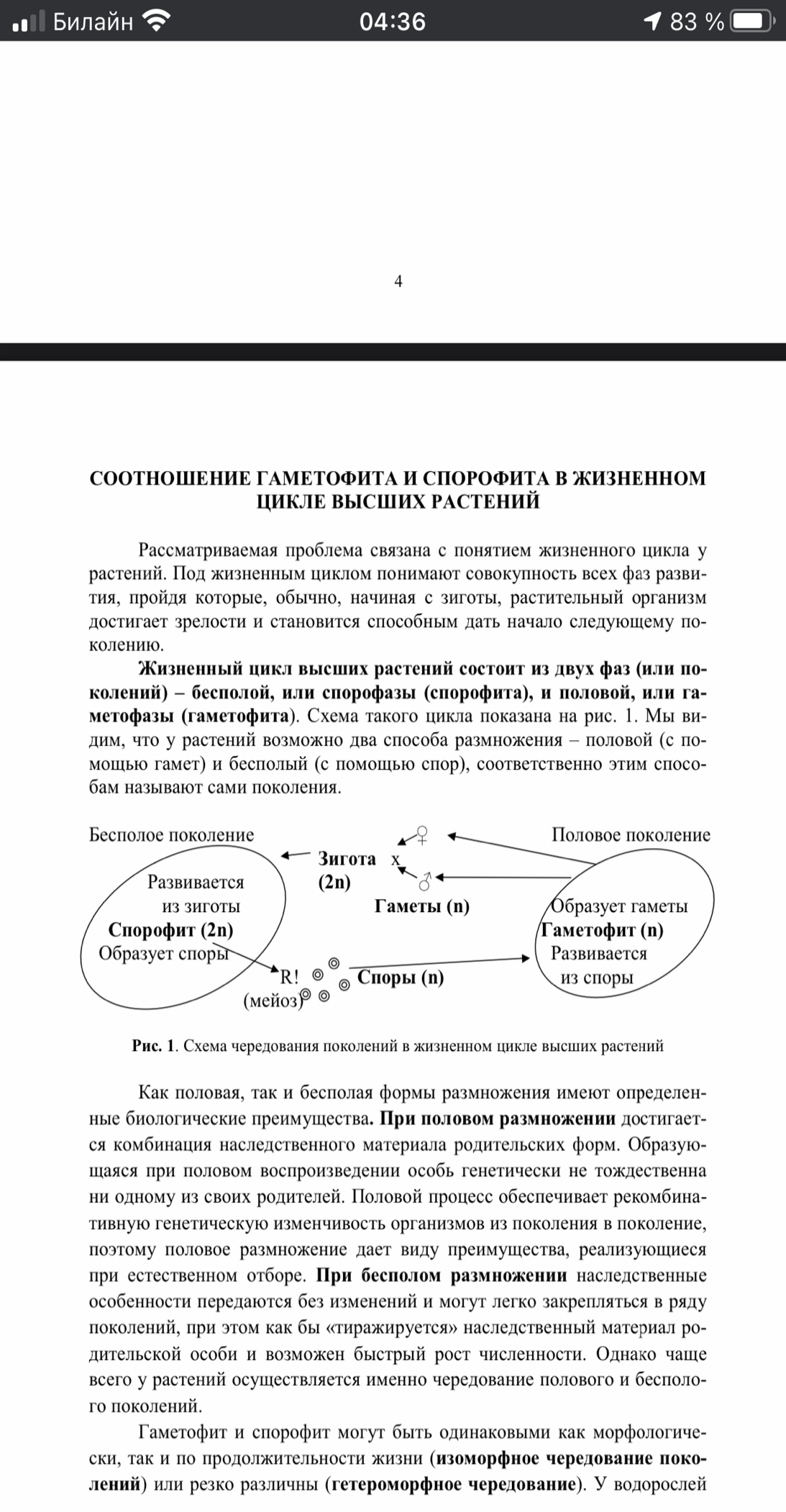

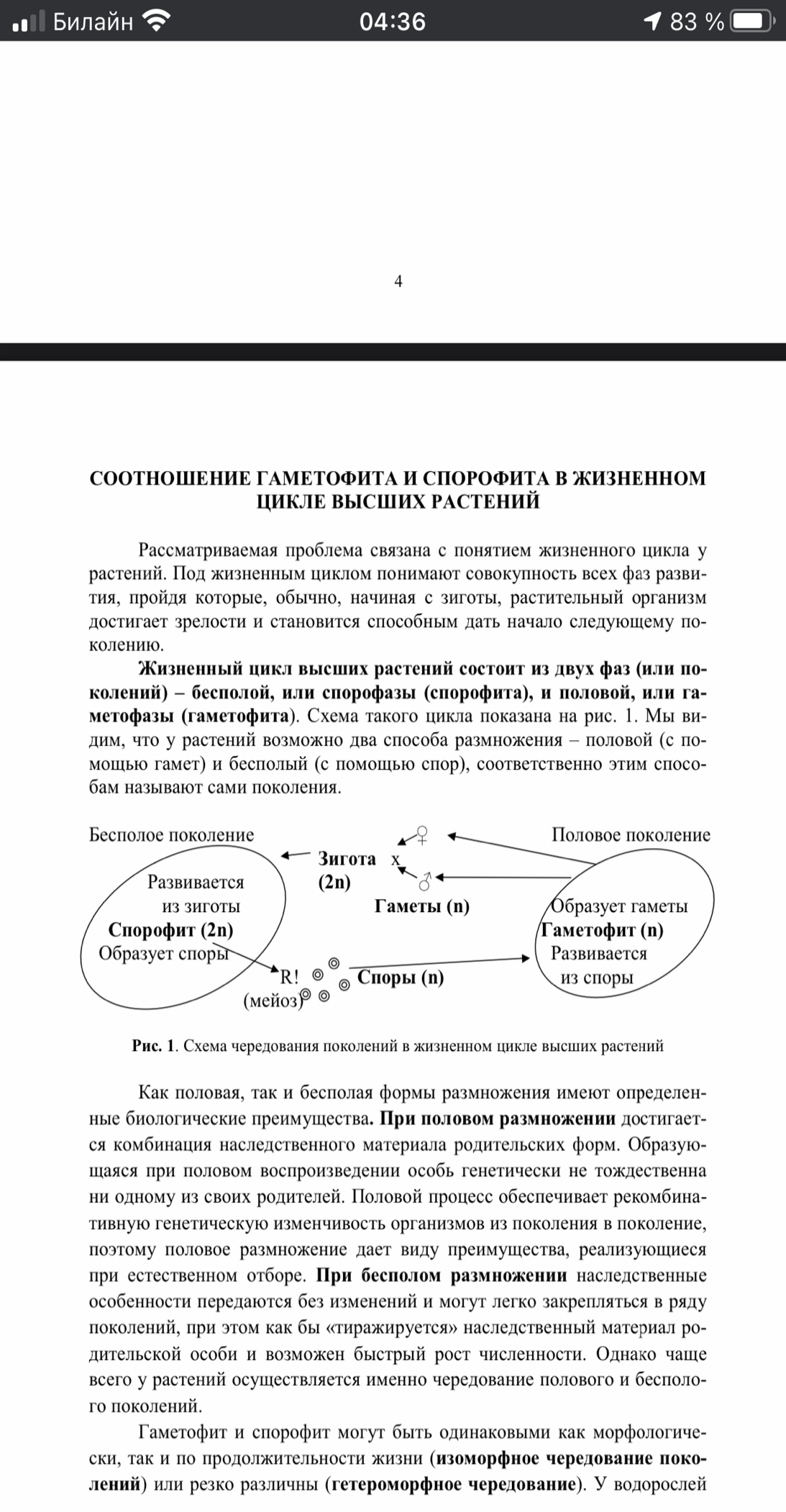

Жизненные циклы: Жизненный цикл высших растений состоит из двух фаз (или по- колений) – бесполой, или спорофазы (спорофита), и половой, или га- метофазы (гаметофита).

При половом размножении достигается комбинация наследственного материала родительских форм; образую- щаяся при половом воспроизведении особь генетически не тождественна ни одному из своих родителей; половое размножение дает виду преимущества, реализующиеся при естественном отборе.

При бесполом размножении наследственные особенности передаются без изменений и могут легко закрепляться в ряду поколений, при этом как бы «тиражируется» наследственный материал родительской особи и возможен быстрый рост численности.

Для высших растений характерно гетероморфное чередование поколений. Оба поколения развиваются либо независимо как самостоятельные особи, либо одно поколение не образует самостоятельного растения, а «поселяется» на другом.

У всех высших растений, кроме мохообразных, в жизненном цикле преобладает спорофит, гаметофит развит слабее и относительно недолговечен.

Значение:

способны аккумулировать многие, в том числе радиоактивные, вещества, впитывать и удерживать большое количество воды; в связи с этим играют большую роль в регулировании водного баланса ландшафтов.

могут ухудшать продуктивность сельскохозяйственных земель, способствуя их заболачиванию.

обеспечивают равномерный перевод поверхностного стока вод в подземный, предохраняя почвы от эрозии.

некоторые обладают АБ-свойствами

торфяные залежи, образованные в основном сфагновыми мхами, издавна служили источником топлива и органических удобрений.

10. Отдел Моховидные. Особенности строения, размножения, жизненного цикла, экологии печеночных и листостебельных мхов. Значение.

Систематика:

Отдел Моховидные — Bryophyta (30000 видов)

Класс Печёночники(Печеночные мхи) — Marchantiopsida(Hepaticopsida) (>6000 видов)

Класс Листостебельные мхи — Bryopsida(Musci) (20000 видов)

Подкласс Сфагновые мхи — Sphagnidae (>300 видов)

Подкласс Бриевые мхи — Bryidae (20000 видов)

Наука о мхах — бриология

1.КЛАСС ПЕЧЕНОЧНЫЕ МХИ:

Особенности строения, размножения, ЖЦ:

У однихгаметофит имеет слоевищную форму, у других вегетативное тело представлено уплощенным листостебельным побегом.

Один из представителей — Маршанция многообразная(Marchantia polymorpha):

напочвенное талломное растение в форме дихотомически ветвящейся многослойной дорсивентральной пластинки размером около 10 см, плотно прилегающей к субстрату;

сверху таллом покрыт однослойной эпидермой с разнообразными устьицами, его ас симиляционная ткань разделена на воздушные камеры перегородками;

снизу слоевище обычно несет ризоиды и расположенные рядами эпидермальные чешуйки — амфигастрии;

талломы раздельнополы, органы полового размножения размещаются на них на особых зонтиковидных подставках, возвышаясь над слоевищем;

мужские гаметофиты имеют волнистые по краю блюдцевидные подставки, на их верхней стороне находятся антеридии.

женские зонтиковидные подставки по краю глубоко лопастные; между долями подставки группами расположены архегонии (шейкой вниз); они окружены общим покровом — перихецием, а каждый архегоний, кроме того, окружен индивидуальной чашевидной оберткой, называемой псевдопериантием;

ЖЦ: После оплодотворения из зиготы развивается спорофит (спорогон) в виде коробочки, сидящей на короткой ножке. Коробочка долгое время остается окруженной остатками стенок архегония — калиптрой. Споры в спорангиях при созревании разрыхляются гигроскопичными пружинистыми нитями — элатерами. Прорастаю щие споры дают пластинчатую протонему, из которой затем развивается новый гаметофит.

для печеночных мхов характерно вегетативное размножение более или менее специализированными фрагментами гаметофита. Часто оно осуществляется легко отламывающимися верхушками слоевищ или выводковыми почками, образующимися по краю таллома. Когда выводковые почки развиваются в особых органах — выводковых корзиночках, их называют выводковыми тельцами.

Другой представитель — Риччия плавучая(Riccia fluitans):

свободноплавающий мох;

образует обширные заросли, которые служат хорошим убежищем для мальков рыб;

на талломе подставок не образуется, а антеридии и архегонии погружены в ткань слоевища;

спорогон очень маленький, и коробочка (спорангий) почти не возвышается над поверхностью таллома.

2.КЛАСС ЛИСТОСТЕБЕЛЬНЫЕ МХИ:

Особенности строения, размножения, ЖЦ:

гаметофит обычно радиально, реже двусторонне олиственный, с многоклеточными ризоидами;

мхи с радиально организованным, вертикально нарастающим стеблем называют ортотропными;

мхи, растущие в горизонтальной плоскости называют плагиотропными;

стебель и филлоиды отличаются большим разнообразием морфологических и анатомических структур;

на всех органах гаметофита и, особенно на филлоидах, часто образуются выводковые почки; наиболее высоко специализированные их формы — выводковые тельца — формируются на верхушке стеблей в корзиночке, образованной верхушечными листьями; в других случаях выводковые тельца выносятся на удлиняющейся верхушке стебля, на псевдоподии(ложной ножкой);

вегетативное размножение также осуществляется с помощью ризоидальных клубеньков.

архегонии и антеридии чаще собраны группами на верхушках главных побегов или на коротких боковых ветвях; иногда они окружены специализированными окрашенными филлоидами; между гаметангиями часто располагаются нитевидные или булавовидные парафизы.

хорошо выражен половой диморфизм;

развивающийся спорогон имеет ножку, на верхушке которой образуется коробочка (спорангий); верхняя часть архегония часто сохраняется на верхушке коробочки в виде калиптры; коробочка представляет собой бокальчатое образование, в котором различают крышечку, урночку и шейку; у некоторых видов основание коробочки расширяется, принимая вид диска — апофизы (или гипофизы); апофиза ярко окрашена, а ее устьица выделяют неприятно пахнущий секрет, привлекающий мух, которые и разносят споры; по краю устья отверстия на верхушке коробочки, открывающегося при опадании крышечки, расположена корона из зубчиков разнообразной формы (перистом), он может быть простым (из одного круга щетинок или зубчиков) или сложным (двурядным), его зуб чикитрегулируют рассеивание спор в зависимости от влажности воздуха; устье коробочки под крышечкой обычно закрыто тонкой пленкой — эпифрагмой, которая при созревании спорангия отгибается, позволяя спорам свободно высыпаться; кутинизированный наружный слой коробочки называют экзотецием, а внутренний — эндотецием; в центре коробочки располагается колонка, которая иногда выдается из нее.

ПОДКЛАСС СФАГНОВЫЕ:

относительно крупные, мягкие, беловато-зеленые, бурые или красноватые растения влажных местообитаний;

лишенные ризоидов стебли с головкой из сближенных веточек на верхушке образуют подушковидные дернинки;

нарастая постоянно верхней частью, снизу они постепенно отмирают;

листьясостоят из 2 типов клеток: хлорофиллоносных и бесцветных вздутых водоносных (гидроиды);

могут быть двудомными или однодомными, но антеридии и архегонии всегда образуются на разных побегах;

антеридии расположены по 1 в пазухах покровного листа, а архегонии развиваются по 1—5 на верхушках сильно укороченных боковых верхушечных веточек;

спорогон имееттипичное строение — при созревании коробочки он выносится на ложной ножке побега; при вскрытии коробочки крышечка обычно резко отбрасывается, при этом споры разлетаются на расстояние до 10 см.

ПОДКЛАСС БРИЕВЫЕ:

это многолетние, реже однолетние растения от 1 мм до 50 см высотой, зеленой, красно-бурой или даже почти черной окраски; обитают обычно на почве, гнилой древесине,на коре, иногдана листьях деревьев; также иногда встречаются погруженно-водные виды(Fontinalis) и сапрофитные виды, обитающие на животных и растительных остатках (Splachnum);

стебельмоноподиально или симподиально нарастающий, с радиально или двурядно расположенными листьями разнообразной формы и строения;

спорогоны верхушечные (верхоплодные мхи) или боковые (бокоплодные мхи) с хорошо выраженной ножкой и стопой; при прорастании спор образуется вытянутая ветвящаяся нить первичной протонемы; у отдельных видов гаметофор в большей или меньшей мере редуцирован, а гаментангии и спорогон образуются непосредственно на протонеме.

11. Отдел Плауновидные. Классификация и представители равно- и разноспоровых плауновидных. Особенности строения, размножения, жизненных циклов, экологии. Значение.

ОТДЕЛ ПЛАУНОВИДНЫЕ – LYCOPODIOPHYTA

Ныне сохранилось около 1000— 1200 видов плауновидных, относимых к шести родам, трем порядкам и двум классам. Современные плауновидные — это многолетние травянистые или кустарниковые дихотомически ветвящиеся растения. Стебель хорошо развит и имеет спиральное, супротивное или мутовчатое расположение филлоидов. На корневищах или плагиотропных побегах обычно образуются придаточные корни. Верхушечная меристема со временем теряет свою активность, поэтому плауновидные ограничены в росте.

Спорофиллоиды по форме, размерам и цвету похожи на обычные вегетативные филлоиды или отличаются от них. Чередуясь с ассимиляционными филлоидами, они образуют на стебле спороносные зоны или собраны в расположенные на верхушках ветвей стробилы, нередко называемые спороносными колосками. Среди плауновидных имеются равно- и разноспоровые представители. Филлоиды современных плауновидных энационного типа.

КЛАСС ПЛАУНОВЫЕ – LYCOPODIOPSIDA

Современные представители класса объединены в один порядок (Lycopodiales), два семейства (монотипное Huperziaceae, Lycopodiaсеае) и пять родов.

Все представители класса — равноспоровые растения, лишенные камбия. Спорангии у них располагаются в пазухе филлоида или на его верхней стороне, а спорофиллы образуют на побегах спороносные зоны или собраны в стробилы. Обоеполые подземные или полуподземные гаметофиты (заростки) созревают за 1 — 15 лет.

Плауновые насчитывают до 400 видов. Наиболее крупные роды — плаун и баранец (Huperzia). Особое разнообразие плауновых наблюдается в тропиках, где их вертикальные стебли поднимаются иногда до 1,5 м высоты. Наши плауновые — ползучие вечнозеленые травы, обитающие в зеленомошных и беломошных хвойных лесах. Наиболее обычные виды России — плауны булавовидный (Lycopodium clavatum), годичный (L. annotinum) и дифазиаструм сплюснутый (Diphasiastrum complanatum), а также баранец обыкновенный (Huperzia selago). Главная ось плаунов представлена плагиотропным побегом, от которого отходят ограниченные в росте боковые вертикальные (ортотропные) или горизонтальные (плагиотропные) ветви и придаточные корни. Филлоиды обычно мелкие линейные или ланцетные, отогнутые или прижатые. Спороносные филлоиды у родов плаун и дифизиаструм образуют верхушечные стробилы — колоски. Спорангии одиночные и несут большое количество трехлучевых спор. Из споры формируется гаметофит, который имеет симбиотические связи с почвенными грибами (эндомикориза). Антеридии и архегонии образуются на обоеполом заростке через 3—10 лет его развития. В отличие от плаунов, у баранцов спорофиллоиды не отличаются от обычных ассимиляционных филлоидов. Отчетливо выраженных спороносных колосков виды этого рода не образуют. На выводковых веточках (гименофорах) баранца обыкновенного нередко образуются выводковые почки, при созревании которых специальный механизм отбрасывает их на расстояние до 0,5 м.

Значение. Некоторые плауны ядовиты, и животные обычно их не едят. Споры этих растений, богатые жирными маслами, использовались в пиротехнике, в медицине (в качестве кожных присыпок) и технике (для обсыпки форм под фигурное литье). В современном растительном покрове плауновые заметной роли обычно не играют.

КЛАСС ПОЛУШНИКОВЫЕ, ИЛИ ШИЛЬНИКОВЫЕ - ISOETOPSIDA

К этому классу относятся разноспоровые травянистые многолетние растения с филлоидами, несущими на верхней поверхности у основания пленчатую складку или язычок. Спорангии располагаются на стебле в пазухе филлоида или на его верхней поверхности. Гаметофиты однополые, сильно редуцированные, обычно не покидающие оболочки споры. У наиболее продвинутых видов есть сосуды в проводящей системе. Класс включает 2 порядка.

ПОРЯДОК СЕЛАГИНЕЛЛОВЫЕ - SELAGINELLALES

К порядку селагинелловых относится только одно семейство селагинелловые (Selaginellaceae), насчитывающее около 700 видов.

В подавляющем большинстве селагинеллы (Selaginella) — тене- и влаголюбивые растения тропических лесов, внешне напоминающие мхи. Их побеги, как и у плаунов, характеризуются дихотомическим ветвлением. Они ограничены в росте, но благодаря обильному ветвлению похожи на листья папоротников. У немногочисленных ксерофильных селагинелл, обитающих на стенах или на открытых скалах, такие побеги при высыхании улиткообразно скручиваются, окружая центральную точку роста сферическим покровом.

Один из видов этой экологической группы селагинелл — селагинелла тамарисколистная (S. tamariscina), нередко встречается на Дальнем Востоке. В сухих открытых местообитаниях Сибири обычны относительно ксерофильные селагинеллы — скальная (S. rupestris) и кровавопятнистая (S. sanguinolenta). Более влаголюбивый вид, характерный для сырых зеленомошных прогалин хвойных лесов и сырых, в том числе альпийских, лугов, — селагинелла обыкновенная (S. selaginoides) встречается почти на всей территории нашей страны. Однако это крошечное растение (не более 10 см высотой) легко теряется среди зеленых мхов и мало привлекает внимание.

Значение. Селагинеллы не играют существенной роли в растительных сообществах. Некоторые их виды иногда выращивают как теневыносливые декоративные растения.

ПОРЯДОК ПОЛУШНИКОВЫЕ - ISOETALES

Полушниковые представлены примерно 70 видами, объединяемыми в один род полушник (lsoёtesУ единственного семейства полушниковые (Isoetaceae). Почти все полушники — погруженноводные (очень редко наземные) многолетние травы с коротким вертикальным утолщенным стеблем и розеткой линейно-шиловидных цилиндрических листьев на верхушке. Основание стебля несет двулопастное утолщение, так называемый ризофор, на котором образуются придаточные корни. Стебель и ризофор имеют рудиментарный камбий и способны к незначительному вторичному утолщению.

В настоящее время полушники встречаются только в олиготрофных озерах с особо чистой и прозрачной водой. В чистых озерах и по опресненным мелководьям морей на территории России можно встретить полушники морской (/. maritima), азиатский (/. asiatica), озерный (/. lacustris, рис. 192) и щетинистый (/. setacea). Из-за антропогенного загрязнения водоемов все они в настоящее время довольно быстро вымирают, и поэтому занесены в красные книги различного уровня. Некоторые полушники разводят в аквариумах.

12. Отдел Хвощевидные. Классификация и представители. Особенности строения, размножения, жизненных циклов, экологии. Значение.

ОТДЕЛ ХВОЩЕВИДНЫЕ - EQUISETOPHYTA

Хвощевидные в прошлом огромная, но ныне почти вымершая группа растений. От всех известных растений и вымершие, и современные хвощевидные отличаются побегами, составленными отдельными члениками. Характерная их черта — наличие спорангиофоров — спорофиллов особого строения.

Современные хвощевидные представлены только одним порядком (Equisetales), одним семейством хвощевых (Equisetaceae) и одним родом хвощ (Equisetum) с 25 видами. Обычнейшие виды умеренной зоны России — хвощи полевой (Е. arvense), луговой (Е. pratense), лесной (Е. sylvaticum), болотный (Е. palustre), речной (Е. fluviatile), зимующий (Е. heimale) и др.

Строение. Все современные хвощи — многолетние корневищные травы с мутовками сросшихся бурых редуцированных листьев, почти утративших хлорофилл. Проводящие элементы ксилемы представлены различного типа трахеидами, а иногда и сосудами. Флоэма состоит из ситовидных элементов и паренхимных клеток.

Все хвощи обладают глубоко залегающими, сильно разветвленными корневищами, в узлах которых нередко развиваются клубеньки, богатые крахмалом. От узлов корневищ во множестве отходят придаточные корни. Вертикальные побеги у некоторых видов, например, у хвоща полевого (Е. arvense), специализированы на бесхлорофильные спороносные и зеленые вегетативные. Бледно-розовые спороносные побеги этого вида появляются ранней весной, и лишь после спороношения от корневища отрастают зеленые вегетативные стебли. У большинства других хвощей «спороносные колоски» образуются на верхушках ассимилирующих побегов. Как правило, вертикальные побеги хвощей не превышают высоты 1 м, однако у некоторых тропических видов лазающий стебель достигает 10—12 м длины, а толщина его может быть 6—8 см. Почти у всех хвощей умеренной зоны стебли на зиму отмирают, однако у хвоща зимующего (Е. hyemale) они могут существовать несколько лет, свободно выдерживая сильные морозы. Листья у всех хвощей расположены мутовчато и, как сказано выше, редуцированы до бурых или желтоватых чешуй. Функцию фотосинтеза несет более или менее разветвленный зеленый стебель.

Жизненный цикл. Спорангии у хвощей располагаются на спорангиофорах, собранных на верхушках стеблей в стробилы, нередко называемые «спороносными колосками». В основании стробила находится воротничок, представляющей собой редуцированное листовое влагалище. Спорангиофоры в виде шестиугольных щитков на ножках размещены на оси стробила мутовками. На внутренней стороне щитка располагаются 4— 16 вытянутых вдоль ножки спорангиев. При созревании спор ось стробила вытягивается, щитки подсыхают и раздвигаются, наружная стенка спорангия при этом легко разрушается, и споры рассеиваются ветром. Из внешнего слоя оболочки споры при созревании формируются спирально обернутые вокруг ее тела ленты — элатеры, способные реагировать на изменение окружающей влажности, совершая движения. Все современные хвощевидные — равноспоровые растения. Их одно- или обоеполый гаметофит (заросток) представлен очень маленьким, величиной в несколько миллиметров, зеленым наземным растением. В антеридиях образуются сперматозоиды с большим числом ундулиподиев («жгутиков»). Оплодотворение происходит в присутствии капельножидкой воды, после чего из зиготы без периода покоя начинает развиваться новый спорофит.

Экология. Хвощи встречаются по всему миру в самых разных растительных сообществах, но в любом случае в местах с достаточным или избыточным увлажнением. Иногда они образуют большие заросли. Почти все они злостные, трудно искоренимые сорняки на переувлажненных часто кислых землях. Если в сене много хвощей, крупный рогатый скот может ими отравиться.

Значение. Молодые вегетативные побеги хвоща полевого применяют в научной медицине как мочегонное средство, но в целом значение хвощей невелико.

13. Отдел Папоротниковидные. Классификация и представители равно- и разноспоровых папоротниковидных. Особенности строения, размножения, жизненных циклов, экологии. Значение.

ОТДЕЛ ПАПОРОТНИКОВИДНЫЕ, ИЛИ ПАПОРОТНИКИ - POLYPODIOPHYTA

Папоротники широко распространены по всему земному шару и встречаются в самых разных местообитаниях. Наиболее разнообразны они во влажных тропических лесах. В настоящее время насчитывается около 300 родов и более 10000 видов папоротников.

Строение. По своим размерам папоротники варьируют от тропических древовидных форм, достигающих иногда высоты 25 м, с диаметром ствола до 50 см, до крошечных растений всего лишь в несколько миллиметров длины. Папоротники в своем большинстве — многолетние наземные травянистые растения. Жизненные формы тропических папоротников более разнообразны: древовидные формы, лиановидные папоротники, эпифитных папоротников видов плавающих многолетних папоротников, обитающих в водоемах.

Листья папоротников, называемые вайями, произошли в результате уплощения крупных осей. В отличие от листьев прочих растений, листья папоротников длительное время продолжают верхушечный рост, образуя при этом в начале роста характерную разворачивающуюся «улитку», что связано с неравномерным ростом верхней и нижней сторон вайи. В большинстве случаев фотосинтезирующие листья имеют черешок и пластинку. У подавляющего большинства современных папоротников листья перистые — однократно, дважды или многократно. Пластинка перистого листа имеет главную ось, или рахис. Рахис соответствует главной жилке цельной пластинки листа. Размеры листьев колеблются от 1—2 мм до 10 м в длину и более. По массе и размерам они, как правило, значительно преобладают над стеблем, а у большинства наших папоротников — надземных стеблей нет совершенно. У некоторых папоротников, например у страусника, листья дифференцированы на стерильные (фотосинтезирующие) и фертильные (несущие спорангии).

Стебель папоротников обычно не бывает сильно развит и не достигает таких размеров, как у хвойных или древесных двудольных. Только у древовидных папоротников он представлен прямостоячим стволом, несущим на верхушке крону листьев. У большинства же травянистых папоротников развивается короткие горизонтальные стебли или корневища.

Жизненный цикл. Как и у большинства высших растений (за исключением моховидных), спорофит в жизненном цикле развития папоротников занимает господствующее положение по сравнению с половым поколением (или гаметофитом) и является, как правило, многолетним растением.

Спорангии развиваются на обыкновенных зеленых листьях, на специальных спороносных частях листа или на специализированных листьях. Располагаться они могут одиночно или группами — сорусами. Сорусы расположены с нижней, лучше защищенной стороны листьев. У многих наших папоротников они состоят из выпуклого ложа (рецептакула), к которому с помощью ножек прикрепляются спорангии. Из центральной части ложа образуются различной формы покрывальца, или индузии, обеспечивающие защиту развивающихся спорангиев . Иногда эту функцию выполняет завернутый край пластинки листа, например, у орляка обыкновенного (Pteridium aquilinum). При созревании спорангии вскрываются и споры высыпаются. Споры папоротников гаплоидны, гаплоиден и гаметофит, развивающийся из них.

Большинство папоротников — равноспоровые растения. Только немногие группы характеризуются разноспоровостью. Гаметофиты (заростки) равноспоровых папоротников обитают обычно на поверхности почвы. Они обоеполые, зеленые, мелкие, разные по форме, питаются самостоятельно, реже лишены хлорофилла и развиваются под землей. К почве гаметофит прикреплен многочисленными ризоидами. На нижней, брюшной, стороне гаметофита развиваются архегонии и антеридии, которые обычно развиваются раньше. Каждый антеридий содержит сперматозоиды с большим числом ундулиподиев («жгутиков»). В архегониях созревают яйцеклетки. Оплодотворение происходит только в капельно-жидкой водной среде. Зигота, возникающая из оплодотворенной яйцеклетки, дает начало диплоидному зародышу, развивающемуся в диплоидный спорофит.

У разноспоровых папоротников гаметофиты редуцированы до микроскопических размеров. Особенно это относится к мужским гаметофитам.

Отдел папоротниковидных чаще всего делят на 9 классов, только в пяти из которых есть ныне живущие представители.

КЛАСС ОФИОГЛОССОВЫЕ, ИЛИ УЖОВНИКОВЫЕ- OPHIOGLOSSOPSIDA

Класс ужовниковые включает 1 порядок (Ophioglossales) с 3 семействами (Ophioglossaceae, Botry- chiaceae, Helminthostachyaceae), каждое из которых включает по 1 роду — ужовник (Ophioglossum), гроздовник (Botrychium) и гельминтостахис (Helminthostachys). Единственный вид гельминтостахиса растет только в тропиках восточного полушария, а примерно 80 видов ужовника и гроздовника встречаются достаточно широко. На опушках сухих светлых лесов и разнотравных лугах почти по всей России встречаются гроздовники многораздельный (В. multifidum) и полулунный (В. lunaria), а также ужовник обыкновенный (О. vulgatum).

Представители класса — небольшие многолетние травы очень характерного облика. Это наземные растения, хотя в тропиках встречаются и эпифитные виды (из рода ужовник). Лист ужовниковых, отходящий от короткого подземного корневища, не свернут улиткообразно и во многом напоминает побег, не имея четкой плоскостной дифференциации. Спороносная часть листа (чаще верхушечная) несет спорангии (гроздовник) или синангии (ужовник), расположенные в виде кисти или колоса. Вегетативная часть листа может быть цельной или многократно перистораздельной. Подземный стебель ужовниковых имеет камбий и способен к вторичному утолщению, что резко отличает их от всех современных папоротников. Довольно крупные спорангии имеют многослойную стенку без специальных приспособлений к раскрыванию. Гаметофиты ужовниковых ведут подземный образ жизни и могут существовать до 20 лет, напоминая нить, достигающую 6 см в длину при диаметре около 1 мм.

КЛАСС МАРАТТИЕВЫЕ - MARATTIOPSIDA

Этот класс представлен единственным порядком (Marattiales) и одним современным семейством —мараттиевые (Marattiaceae) с несколькими родами.

Большая часть мараттиевых к настоящему времени вымерла, и лишь немногие их представители сохранились во влажных тропических областях до наших дней. Наиболее крупные их роды — мараттия (Marattia) и ангиоптерис (Angiopteris) довольно широко распространены в тропических областях. Это крупные красивые папоротники, листья которых иногда достигают длины 6 м. Стебли их, наоборот, редко достигают в высоту более 1 м, а чаще — клубнеобразные и наполовину погружены в почву. Для всех мараттиевых характерны крупные лизигенные слизевые ходы, расположенные в листьях, стеблях и корнях. Спорангии расположены по краю на нижней стороне обычно дважды перистых листьев и иногда сливаются в синангии. Гаметофит наземный, относительно долгоживущий. Вместе с ужовниковыми мараттиевые составляют группу так называемых эуспорангиатных папоротников, характеризующуюся примитивными спорангиями, развивающимися из многоклеточного зачатка, сходного с вегетативной почкой. Спорангии такого типа имеют многослойную массивную стенку, лишенную специальных приспособлений для раскрывания. Перечисленные признаки отличают эуспорангиатные от всех остальных современных папоротников, называемых часто лептоспорангиатными.

Значение. Молодые листья, черешки и клубневидные основания черешков некоторых марратиевых местное население употребляет в пищу. Целый ряд представителей этого класса в условиях влажного и жаркого климата нередко выращивается в качестве величественных декоративных растений.

КЛАСС МАРСИЛЕЕВЫЕ - MARSILEOPSIDA

Около 70 видов очень своеобразных папоротников, объединенных в 3 рода — марсилея (Marsilea), пилулярия (Pilularia) и регнеллидиум (Regnellidium), составляют порядок Marsileales и семейство марсилеевые (Marsileaceae).

Строение. Марсилеевые — разноспоровые водные или прибрежно-водные, реже целиком сухопутные травянистые папоротники с ползучим корневищем и вертикально отходящими небольшими листьями, имеющими тонкий длинный черешок, несущий на верхушке 4 листочка, похожие на листочки клевера.

Жизненный цикл. Споры развиваются в микро- и мегаспорангиях, собранных в сорусы и заключенных в замкнутые вместилища, называемые спорокарпиями. Спорокарпии снабжены ножками, отходящими от черешка листа. Защищенные прочной стенкой спорокарпия сорусы, спорангии и споры могут долгое время переносить засуху и иные неблагоприятные условия. При увлажнении спорокарпия после периода покоя он быстро раскрывается, и наружу выходит слизистый тяж, несущий сорусы, окруженные нежным покрывальцем. Гребневидное ложе соруса несет наверху ряд мегаспорангиев, а по бокам — ряды микроспорангиев. Чаще всего в микроспорангии развивается 64 споры, а мегаспорангий несет только одну спору. После разрушения стенок спорангия и попадания спор в воду происходит стремительное их развитие в чрезвычайно упрощенные гаметофиты, образование половых органов и оплодотворение. Причем весь этот процесс при благоприятных условиях занимает менее 24 ч. Развитие зародыша начинается сразу же после оплодотворения, без периода покоя.

Экология и значение.В то время как виды пилулярии и регнеллидиума довольно редки и малоизвестны, представители рода марсилея очень широко распространены в теплых районах всего мира, нередко они бывают злостными сорняками на орошаемых землях. Три вида этого рода изредка встречаются на юге России, особенно в низовьях Волги. Наиболее обычна из них марсилея четырехлистная (М. quadrifolia). Ряд видов марсилеевых культивируют как декоративные аквариумные растения. Молодые листья и побеги, а также спорокарпии массово встречающихся видов марсилей местное население употребляет в пищу.

КЛАСС САЛЬВИНИЕВЫЕ - SALVINIOPSIDA

Класс включает только один порядок — Salviniales с двумя семействами.

|

|

|

Скачать 0.82 Mb.

Скачать 0.82 Mb.