Крымская война, славянофилы. Б-161. Крымская война. Славянофилы и западники. славянофилы и западники (сайт указан), дайте ответы на вопросы после текстов. Выполненное задание (письменно и в тетради) отправить на сайт или на эл почту преподавателя 16. 02. 2022г

Скачать 0.71 Mb. Скачать 0.71 Mb.

|

|

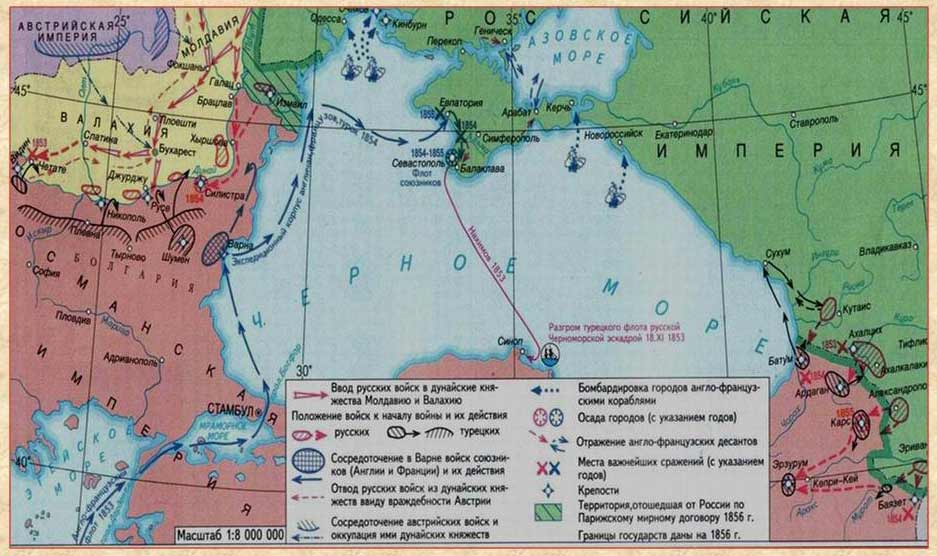

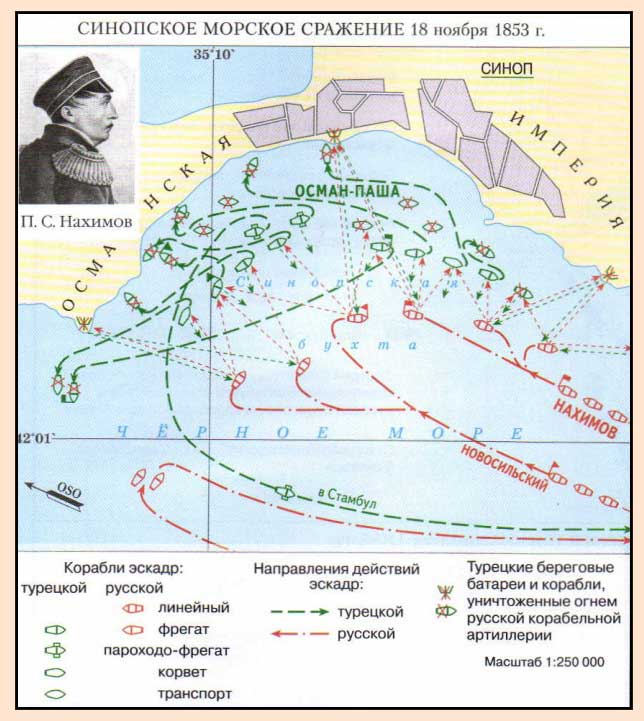

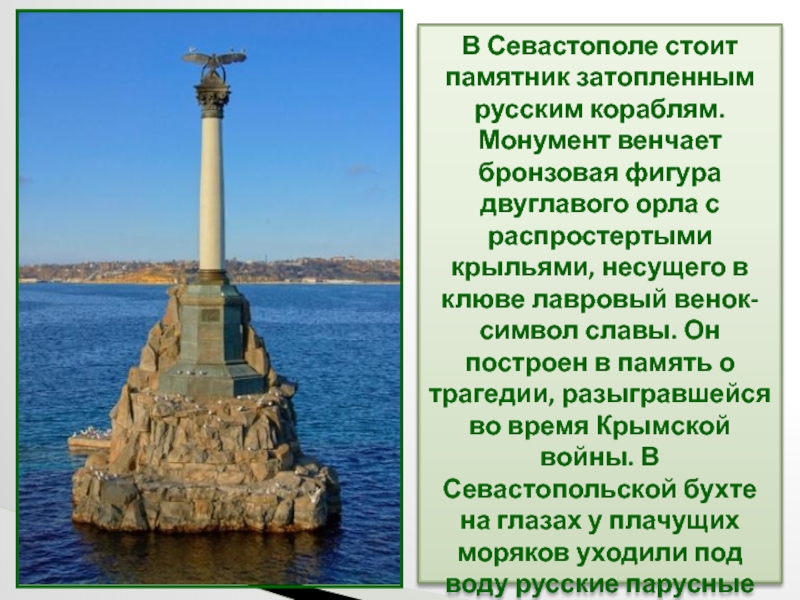

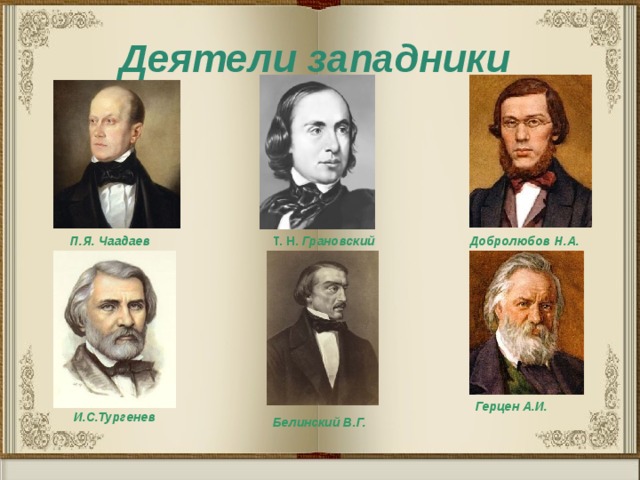

Для группы Б-161. Домашнее задание на 15-16.02.2022г. Прочитайте учебный материал и прослушайте лекцию на тему «славянофилы и западники» (сайт указан), дайте ответы на вопросы после текстов. Выполненное задание (письменно и в тетради) отправить на сайт или на эл.почту преподавателя 16.02.2022г. В ответах обязательно указывайте даты событий и фамилии тех, кто в этих событиях задействован!!! 03 Сергей Бажов - Славянофилы и Западники - YouTube https://www.youtube.com › watch Внешняя политика Николая I. Крымская война Войны с Персией и Турцией. Вскоре после вступления на престол Николая I России пришлось столкнуться с осложнением международной обстановки на Кавказе. Её старые противники, Турция и Персия, в очередной раз попытались изменить расстановку сил, сложившуюся в результате русско-турецких и русско-персидских войн. В июне 1826 г. персидские войска напали на расположенный близ границы русский военный лагерь. Были убиты сотни русских солдат и офицеров. В последующие месяцы развернулись масштабные военные действия, которыми руководили сначала генерал А.П. Ермолов, а затем генерал И.Ф. Паскевич. Персидские войска к концу 1827 г. были почти полностью разбиты. В феврале 1828 г. между Россией и Персией был заключён Туркманчайский мирный договор, по которому Эриванское и Нахичеванское ханства отходили к России. Это было последнее военное противостояние России с Персией. Значительно сложней развивались отношения с давним противником России — Османской империей. Ещё в мае 1812 г. в Бухаресте был заключён мирный договор, согласно которому к России отходила Бессарабия, часть территории Молдовы, и граница между двумя империями устанавливалась по реке Прут (раньше она проходила по Днестру). Турция признавала права России в Западной Грузии и соглашалась на самоуправление подвластной ей Сербии, что стало началом независимости этого балканского славянского государства. В 1826 г., в дополнение к Бухарестскому договору 1812 г., в городе Аккермане (Белгород-Днестровске) была заключена конвенция между Россией и Турцией, обязавшая Турцию соблюдать автономию Молдавии, Валахии и Сербии и предоставлявшая России свободу торговли на территории Турции и судоходства в её прибрежных водах. В октябре 1828 г. турецкий султан объявил об отказе от Аккерманского договора. В это время в Греции, нахолившейся под властью Турции, уже несколько лет продолжалось народное восстание против османского ига. Симпатии России были целиком на стороне греков, что вызывало гнев в Стамбуле. Турецкий султан призвал «правоверных» к «священной войне» против России. Военные действия продолжались несколько месяцев в районе западного побережья Чёрного моря и на Кавказе. Русские войска заняли турецкие анклавы на Чёрном море — города Анапу и Поти, крепость Карс и город Эрзерум. В августе 1829 г. русский корпус под командованием генерала И.И. Дибича подошёл к городу Адрианополю. До столицы Турции оставалось чуть больше 100 км. В Стамбуле началась паника, султанское правительство срочно запросило мира. В начале сентября 1829 г. был заключён Адриано-польский мир, по которому к России отошёл Ахалцихский район Грузии и всё побережье Чёрного моря от реки Кубань до города Поти. Важным результатом русско-турецкой войны 1828—1829 гг. стало освобождение Греции. Согласно одной из статей Адрианопольского договора, Турция признавала автономию Греции. Год спустя Греция стала независимым государством. Россия и европейские державы. В вопросах международной политики Николай I старался поддерживать дружеские отношения с монархическими государствами. Он являлся сторонником того политического порядка в Европе, который установили страны — победительницы Наполеона на Венском конгрессе 1815 г. В основе его лежал принцип легитимности — сохранение стабильности в Европе путём поддержки законных правителей-монархов. Подобный подход в международных делах неизбежно сулил осложнения. Во-первых, Россия традиционно симпатизировала христианским народам, восставшим против жестокой власти турецкого султана (законного правителя) на Балканах и в других частях Османской империи. Во-вторых, за время правления Николая I в некоторых европейских странах произошли революции. К власти пришли правители, не отвечавшие легитимному принципу. После восстания в Польше в 1830—1831 гг., революций во Франции и Бельгии в 1830 г. Николай I встал на путь борьбы с революционным движением в Европе. В 1833 г. Россия, Австрия и Пруссия заключили соглашение, согласно которому обязывались «поддерживать власть везде, где она существует, подкреплять её там, где она слабеет, и защищать её там, где на неё нападают». Николай I понимал, что для сохранения прочного мира и укрепления международных позиций России необходимо поддержание дружеских отношений с Великобританией, мощнейшей экономической державой того времени. Однако Великобритания не желала терпеть усиление влияния России ни на Балканах, ни где бы то ни было. Все попытки Николая I к сближению были отвергнуты английским правительством. Не помог даже личный визит царя в Англию в 1844 г. Защита монархических основ европейского мира, поддержка принципа легитимности заставили царя в 1849 г. послать 100-тысячную русскую армию на защиту своего союзника — австрийского императора. Революция в Австрии была подавлена, что лишь усилило антирусские настроения во многих странах. Наиболее непримиримые противники Российской империи стали именовать её «жандармом Европы». В годы Крымской войны царю пришлось с горечью убедиться, что у России союзников нет, что все те, кому он помогал, кого поддерживал (в частности, Австрия и Пруссия), оказались во враждебном России лагере. Это было моральное и политическое крушение того дипломатического курса, который осуществляли Николай I и его правительство. «Восточный вопрос». Внешняя политика Российской империи XVIII и XIX вв. неизбежно замыкалась на событиях, происходивших на южных рубежах страны. Россия, как и другие мировые державы, была обеспокоена решением «восточного вопроса», обозначившегося ещё в конце XVIII в. и связанного с наметившимся распадом Османской империи. Как распорядиться наследством этой империи и получить максимальные выгоды от его дележа? Эта геополитическая проблема многие десятилетия занимала политиков в Лондоне, Вене, Париже и Берлине. Она же находилась в центре внимания русской дипломатии и русских императоров. Интересы России, стремившейся добиться защиты прав православных народов и утвердить своё влияние в проливах Босфор и Дарданеллы, противоречили устремлениям других держав, не желавших допустить усиления роли и влияния Российской империи. После Адрианопольского мира 1829 г. позиции России в Турции значительно укрепились. Быстрыми темпами стала развиваться черноморская торговля, культурные и экономические связи с балканскими народами. Русско-турецкий договор о союзе 1833 г. открывал возможность свободного прохода русских судов через Босфор и Дарданеллы. Англия и Франция отказались признать договор. В 1840—1841 гг. Россией, Англией, Пруссией, Австрией, Францией и Турцией были заключены Лондонские конвенции, по которым ввод в проливы иностранных военных судов в мирное время был запрещён. Тем самым Великобритания смогла добиться отказа России от права решать вопрос о проливах с Турцией в двустороннем порядке. Это привело к ослаблению русского влияния на Балканах и Ближнем Востоке. В последние годы царствования Николая I события вокруг Турции опять обострились, дело дошло до войны. Крымская война 1853—1856 гг.  Повод к ней казался малозначительным: Россия была возмущена притеснениями, чинимыми турецкими властями православным верующим, в том числе и русским подданным, совершавшим паломничества к Святым местам в Палестине. Повод к ней казался малозначительным: Россия была возмущена притеснениями, чинимыми турецкими властями православным верующим, в том числе и русским подданным, совершавшим паломничества к Святым местам в Палестине.В начале 1853 г. царь потребовал от султана прекратить гонения на православных и признать Россию их покровительницей. Турецкое правительство колебалось с принятием решения по этому поводу, но, когда выяснилось, что Франция и Англия целиком на его стороне, отвергло притязания России. 4 октября 1853 г. султан объявил войну России. Гром военной канонады не мог скрыть того факта, что непримиримая позиция Стамбула во многом обусловливалась стратегическими интересами западных стран, в первую очередь Великобритании, оказывавшей Турции огромную финансовую и материально-техническую поддержку. Незадолго до начала Крымской войны лидер самого агрессивного крыла британской общественности лорд Пальмерстон писал: «Мой идеал войны, которая вскоре должна начаться с Россией, состоит в следующем: Аландские острова и Финляндия возвращаются Швеции, некоторые из немецких (прибалтийских. —Авт.) губерний России уступаются Пруссии, Крым и Кавказ — либо независимые, либо связанные с султаном как с сюзереном». Поддержка Турции Францией вызывалась в первую очередь желанием Наполеона III укрепить своё довольно шаткое положение внутри страны. В то же время война с Россией удовлетворяла великодержавные амбиции консервативных кругов и самого императора, жаждавшего взять реванш за поражение Наполеона I в 1812 г. Вначале военные действия разворачивались в устье Дуная, на Чёрном море и на юге Грузии. Довольно быстро определилось превосходство России, нанёсшей турецкой армии ряд поражений. 18 ноября 1853 г. недалеко от турецкого портового города Синоп русская военная эскадра под командованием адмирала Павла Степановича Нахимова (1802—1855) разгромила и уничтожила турецкий флот.  У Турции не оставалось никаких шансов на победу, и это сразу же изменило расстановку сил. Великобритания и Франция, которые до того не вмешивались прямо в события, решили непосредственно выступить против России. К союзникам присоединилось Сардинское королевство, направившее в Крым 15-тысячный контингент. Англия и Франция постоянно отправляли на театр военных действий крупные подкрепления. Англо-французский флот вошёл в Чёрное море и начал готовиться к военным действиям против России. В апреле 1854 г. корабли англичан и французов стали обстреливать Одессу, а эскадра союзников блокировала русский флот в Севастополе.  Война перекинулась и на Балтийское море, где мощная англо-французская эскадра подступила к Кронштадту. Англичане и французы развернули против России военные действия и в других местах — предприняли попытку атаковать и захватить Архангельск, высадили десант на Камчатке, стремясь оккупировать Петропавловск-Камчатский. Обе эти операции провалились. События на Черноморском театре военных действий складывались для союзников удачней. 2 сентября 1854 г. англо-французские войска численностью в 62 тыс. человек при 134 артиллерийских орудиях высадились в Евпатории. Русская армия в Крыму в тот момент насчитывала 33 тыс. человек и имела 96 орудий. 8 сентября 1854 г. на реке Альма она потерпела поражение. Через несколько дней войска союзников подошли к Севастополю, гарнизон которого насчитывал всего 18 тыс. человек. Командовали здесь адмиралы В А. Корнилов и П.С. Нахимов. Началась героическая оборона Севастополя, длившаяся 349 дней. Корабли Черноморского флота были затоплены в бухте Севастополя, что сделало её непригодной для использования неприятельским флотом.  Несколько раз французские и английские части предпринимали штурм Севастополя, который мужественно защищали не только моряки и солдаты, но и жители. Город регулярно подвергался мощным артиллерийским обстрелам и с суши, и с моря, но взять приступом этот русский форпост никак не удавалось. Лишь 27 августа 1855 г. был захвачен господствующий над городом Малахов курган, а русские войска отошли на север. На Кавказе русская армия развернула наступление против турецких войск и 16 ноября 1855 г. захватила сильно укреплённую крепость Карс. Но силы всех участников войны были истощены. Великобритания потеряла 22 тыс. солдат, Франция — около 100 тыс. Турция находилась на грани развала, Франция — на краю финансового краха, а в Англии росло общественное недовольство долгой и дорогой восточной войной. Тяжёлое положение сложилось и в России. Финансы были расстроены, флот серьёзно пострадал, русская армия понесла большие потери. На полях сражений погибли выдающиеся военачальники П.С. Нахимов и В. А. Корнилов. К тому же возникала вероятность, что в недалёком будущем к противникам России присоединятся Австрия и Пруссия. Мир был необходим всем, и России в первую очередь. Итоги Крымской войны. К концу 1855 г. военные действия фактически прекратились, начались мирные переговоры. 18 марта 1856 г. Россия, Австрия, Франция, Великобритания, Турция, Пруссия и Сардинское королевство подписали Парижский мирный договор. Выступив единым фронтом, европейские державы добились от России важных уступок. Россия возвращала Турции крепость Карс в обмен на Севастополь и другие города Крыма, занятые союзниками. Чёрное море объявлялось нейтральным, России и Турции запрещалось иметь там свои военные флоты. Провозглашалась свобода судоходства по Дунаю. Все страны обязывались не вмешиваться в дела Османской империи. Хотя интересы России несомненно ущемлялись, Парижский трактат совершенно не походил на капитуляцию России, на что в начале кампании так надеялись в Лондоне и Париже. Парижский договор ослаблял влияние России в зоне Чёрного моря, но значение России как великой державы не уменьшилось. Через 14 лет, в 1870 г., Россия отказалась выполнять статьи Парижского мирного договора, и он потерял свою силу. ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 1. Охарактеризуйте причины войн России с Персией и Турцией в 1820-е гг. Каковы были их итоги? 2. Назовите причины Крымской войны. Почему Россия потерпела в ней поражение? 3. Охарактеризуйте итоги Крымской войны. Общественная и духовная жизнь России Первая половина XIX в. стала временем зарождения и развития в России общественного движения. Это явление было тесно связано с появлением значительного слоя образованных людей, добывавших себе средства существования умственным трудом (учителей, врачей, чиновников, инженеров, журналистов и т.д.). Как правило, они были выходцами из разных сословий (чинов) русского общества — дворянства, духовенства, мещанства, купечества. Поэтому их называли разночинцами, а позднее также — интеллигенцией. Образованные люди задумывались о путях развития России, о её истории, обсуждая на страницах газет и журналов насущные проблемы русского общества. Так среди них возникали группы, которые разделяли определённые взгляды, составляя, таким образом, течения в общественном движении. Наиболее заметными были западники и славянофилы. Славянофилы.  Славянофилы, или в буквальном смысле «славянолюбы», появились в России в период николаевского царствования. Система взглядов славянофилов сформировалась в 1830—1840-е гг. Славянофилы, или в буквальном смысле «славянолюбы», появились в России в период николаевского царствования. Система взглядов славянофилов сформировалась в 1830—1840-е гг.Наиболее известными деятелями этого течения являлись представители старинных дворянских фамилий — А.С. Хомяков, братья И.В. и П.В. Киреевские, братья И.С. и К.С. Аксаковы, Ю.Ф. Самарин. Сосредоточением славянофильства стала Москва, где в гостиных барских особняков велись оживлённые споры о России, о её историческом пути, её месте в мире. С конца XVIII в. в политической жизни западноевропейских государств происходили резкие изменения: революции, свержение монархов, введение конституций и учреждение парламентов. Этот процесс изменения традиционных форм жизни и организации власти не обошёл и Россию. Восстание декабристов стало ярким тому подтверждением. Поэтому славянофилам было отнюдь не безразлично, что ждёт страну в будущем. Размышления по этому поводу сформировали исторические и политические представления славянофилов. Их они распространяли в книгах и статьях. Издавали славянофилы и свои периодические издания. Наибольшую известность приобрели газеты «Москвитянин», «Русь», «Молва», «День» и журнал «Русская беседа». Расцвет славянофильства пришёлся на 1840—1850-е гг. Сравнивая, сопоставляя и размышляя, славянофилы пришли к выводу, что Россия слишком самобытная страна, чтобы можно было считать, что она пойдёт тем же путём, что и некоторые другие страны. Уникальность исторического пути России они видели в отсутствии здесь классовой борьбы, в наличии крепкого сословного строя, в существовании сельской общины, в православной религии. Эти же черты они находили и в истории других славянских народов и считали, что Россия должна стать покровительницей и объединительницей всего мирового славянства под лозунгом православной христианской веры и православной монархии. Эта теория получила название панславизма. Славянофилы отрицали необходимость введения каких-либо представительных (парламентских) учреждений европейского образца и выдвинули свой известный лозунг: народу — мнение, царю — решение. Власть царя должна оставаться самодержавной, не зависимой ни от каких писаных законов (конституций), но вместе с тем должно существовать и тесное единение между монархом и народом. Поэтому они считали необходимым возродить Земские соборы, на которых Русская земля будет доносить свой голос до царя. Древняя, допетровская Русь представлялась славянофилам государством мирным и патриархальным, не знавшим социально-политической борьбы. Именно тогда, по их мнению, существовало единение царя и народа, земщины и власти. Отрицательно относились славянофилы к Петру I и его политике европеизации страны. Они были убеждены, что в начале XVIII в. совершилось насилие над страной, ей были навязаны чуждые порядки, нормы и обычаи. Тогда императорская власть противопоставила себя земщине, государство встало над народом, а дворянство и интеллигенция оторвались от национальной почвы, начали усваивать заграничные вкусы и традиции, пренебрегать русским языком. Славянофилы призывали дворянство к сближению с простым народом, к изучению народного быта и культуры. Они сами немало сделали в этой области — собирали и издавали древнейшие памятники культуры и языка. Славянофилам Россия обязана первым собранием русских народных песен /7.6. Киреевского и уникальным словарём великорусского языка В.И. Даля. Именно славянофилы положили начало изучению крестьянского быта, промыслов, ярмарок и т.д. Славянофилы вовсе не были противниками технического прогресса. Они понимали важность и нужность всякого рода технических усовершенствований, высказывались за отмену крепостного права, за развитие торговли, промышленности, банковского дела, за строительство сети железных дорог. Но при этом, считали славянофилы, государство должно твёрдо стоять на страже национальных интересов, поддерживать и поощрять коммерческую деятельность отечественных купцов и промышленников. Славянофилы не стали союзниками царского правительства, не превратились в опору власти. Слишком многое их разделяло. Они отрицательно относились к существовавшей государственной системе, видя в ней засилье бюрократии, проводящей политику, чуждую народу. Западники.  Одновременно со славянофилами формировалось и другое общественное течение, представителей которого называли западниками. Наиболее известными фигурами здесь являлись философ и публицист П.Л. Чаадаев, писатели В.П. Боткин и И.С. Тургенев, историки, профессора Московского университета Т.Н. Грановский, БН. Чичерин, КД. Кавелин. Одновременно со славянофилами формировалось и другое общественное течение, представителей которого называли западниками. Наиболее известными фигурами здесь являлись философ и публицист П.Л. Чаадаев, писатели В.П. Боткин и И.С. Тургенев, историки, профессора Московского университета Т.Н. Грановский, БН. Чичерин, КД. Кавелин.Представители этого направления выступали и против теории официальной народности, и против славянофилов. Они считали, что Россия должна идти тем же путём, что и западноевропейские страны, что изменения неизбежны, необходимы и чем быстрее в России будет, как в Европе, тем лучше. Их особенно восхищали порядки в Англии и Франции, общественное устройство которых они считали примером для России. Западники критиковали систему власти в своей стране, возмущались существованием крепостного строя, самоуправством чиновников, отсталостью экономики. И ратовали за бурное развитие капитализма, за установление буржуазных свобод. Если славянофилы идеализировали далёкое прошлое своего народа, видя в нём ориентир для будущего развития страны, то западники, или, как их ещё называли, русские европейцы, в том прошлом не находили ничего достойного. Им казалось, что там всё темно, всё элементарно. По представлениям западников, свет прогресса идёт в Россию из Европы, и поэтому они однозначно и восторженно относились к деяниям Петра I. «Русские европейцы» полагали, что Великая французская революция 1789 г. открыла в истории человечества новую эру. Яркие лозунги французской революции казались западникам ориентиром для общественно-политической организации страны, хотя они и не выступали за революционное переустройство России (в этом их принципиальное отличие от декабристов). Большой общественный резонанс вызвали размышления о судьбах России видного представителя западничества П.Я. Чаадаева, участника Отечественной войны 1812 г., дружившего с А.С. Пушкиным в дни его юности. В своё время Чаадаев был близок к декабристам, однако в 1823 г. на несколько лет уехал в Западную Европу. В 1836 г. в журнале «Телескоп» он опубликовал «Философическое письмо», в котором негативно оценивал роль России в мировой истории как страны, неспособной к культурному развитию. За это повелением императора Чаадаев был объявлен сумасшедшим и помещён под полицейский и врачебный надзор. В «Апологии сумасшедшего» (1837) он смягчил свои оценки, высказав мнение, что Россия, как государство позже других вступившее на путь исторического развития, может выбрать наиболее передовые достижения европейской цивилизации. Суждения Чаадаева вызвали резкую критику многих образованных людей России, и в первую очередь А.С. Пушкина. Если славянофилы уделяли главное внимание специфическим особенностям России, уникальному строю её культурной и политической жизни, то западники, наоборот, совершенно игнорировали эти особенности. В этом проявлялась идеологическая слабость западничества. Свой интеллект, свою энергию западники направляли на пропаганду буржуазно-парламентского устройства в Англии и Франции и на беспощадную критику общественных порядков в России. Русский утопический социализм. В 1840-е гг. в России появляется теория коренного переустройства жизни страны. Её основателями и пропагандистами выступали люди, которых одни называли революционными демократами, другие — народными социалистами, третьи — социалистами-утопистами. Их идеи были враждебны существовавшему общественному строю. Они являлись сторонниками революции и полного изменения всего устройства государства. Социалистам-утопистам казалось, что в России государственное устройство следует организовать на принципах, распространённых в русской деревне, в мире сельской общины. Там не существовало деления по имущественному признаку, вся земля (основная собственность) принадлежала всем (миру), а отношения между членами регулировались не столько государственными законами, сколько старыми традициями и обычаями. Родоначальниками и известнейшими деятелями этого направления общественной мысли являлись В.Г. Белинский, А.И. Герцен и Н.Г. Чернышевский. Виссарион Григорьевич Белинский (1811—1848) родился в семье флотского лекаря. Учился в пензенской гимназии, но курса не кончил. В 1829—1832 гг. обучался за казённый счёт на словесном (филологическом) отделении Московского университета, откуда был отчислен ввиду «слабого здоровья и ограниченных способностей». Зарабатывал на жизнь домашними уроками, сотрудничал с московскими и петербургскими журналами, стал ведущим критиком в «Отечественных записках» (1839—1846) и «Современнике» (с 1846). Выступая в качестве литературного и художественного обозревателя, Белинский все произведения искусства рассматривал с точки зрения их идейной направленности. Художественные достоинства самого произведения имели для него лишь второстепенное значение. Главное — социальная идея, общественное звучание. Чем резче направлено оно против существующей действительности, тем лучше. Другим известным представителем революционного направления общественной мысли являлся Александр Иванович Герцен (1812—1870), происходивший из семьи богатого помещика. Он получил хорошее образование, окончил физико-математическое отделение Московского университета. Герцен и его дальний родственник и друг Н.П. Огарёв постоянно размышляли о будущем России. В 1828 г. на Воробьёвых горах в Москве они поклялись отомстить за казнённых декабристов. Ещё в годы обучения в университете А.И. Герцен увлёкся социалистическими учениями А. Сен-Симона, Ш. Фурье и Р. Оуэна. Постепенно сложился кружок его единомышленников, где страстно обсуждались политические вопросы, планы переустройства жизни. В 1834 г. власти раскрыли эту нелегальную ячейку, а самого Герцена на несколько лет отправили в ссылку. Тем не менее Герцен продолжал читать запрещённую литературу, а через некоторое время занялся литературным творчеством. Ему принадлежат несколько произведений, в том числе роман «Кто виноват?», где автор осуждал крепостное право и общественные порядки в России вообще. В 1847 г. А.И. Герцен уехал за границу и на Родине больше не бывал. В 1852 г. в Лондоне он создал Вольную русскую типографию, где печатались листовки и брошюры, направленные против самодержавия. Здесь в 1857—1867 гг. выходили и два журнала — «Полярная звезда» и «Колокол». «Колокол» стал наиболее известным эмигрантским изданием своего времени. В каждом его номере содержались резкие нападки на общественное и политическое устройство в России. К этому времени у Герцена сформировалась собственная теория общественного устройства страны. Не принимая буржуазные порядки Европы, А.И. Герцен считал, что Россия должна идти другим путём. Народ обязан свергнуть царскую власть и крепостное иго, утвердить общественный строй, прообразом которого станет крестьянская община. Взгляды А.И. Герцена на общину легли в основу теоретического фундамента будущего народничества. Ещё одним известным представителем русского утопического социализма являлся Николай Гаврилович Чернышевский (1828—1889). Он родился в Саратове в семье священника. Учился в саратовской духовной семинарии, а затем на историко-филологическом факультете Петербургского университета. С 1853 г. сотрудничал с известными петербургскими журналами «Отечественные записки» и «Современник», где продолжал линию Белинского, подчинявшую художественное творчество задачам политической борьбы. Особенно активную публицистическую деятельность Чернышевский развернул в период подготовки и проведения крестьянской реформы 1861 г. В эти годы его радикальные взгляды оформились вполне чётко. Он ратовал за крестьянскую революцию, выступал за начало её подготовки. Чернышевский был убеждён, что народ мудр и сам найдёт форму политического устройства своего государства, но его основу непременно составит общинная организация. Чернышевский считал, что общинный строй, не знавший частной собственности и имущественного неравенства, станет основой будущего социалистического устройства в стране. Он резко выступал против самодержавного государства, не переставая критиковал царское правительство за его политику вообще и в крестьянском вопросе в частности. Власти его арестовывали, ссылали в Сибирь, где он находился несколько лет. Последние годы жизни Чернышевский провёл в Саратове. Все русские революционеры-демократы, или социалисты-утописты, показали себя страстными и часто талантливыми критиками политического и общественного строя России. Но их предложения по переустройству жизни носили идеалистический, утопический характер и не могли быть реализованы на практике. Революционеры-демократы идеализировали крестьянскую общину. Они не хотели замечать, что в условиях общины трудно было выделиться наиболее трудолюбивым и предприимчивым. Здесь в самом деле не было частной собственности на землю. Земля считалась владением общины и регулярно перераспределялась между её членами в соответствии с наличием едоков в семье. Это неизбежно подрывало стимулы к производительному труду. Зачем улучшать землеобработку, обустраивать тот или иной участок земли, если со временем он может перейти к кому-нибудь ещё? Именно община оказалась одной из главных причин бедности крестьянских урожаев, низкого жизненного уровня крестьянства. Поэтому новые, более производительные приёмы и методы ведения сельскохозяйственного производства плохо приживались в русской деревне. Община спасала крестьянина от голода, но мешала появлению больших и крепких индивидуальных хозяйств. Она поддерживала слабых, убогих и ставила преграды сильным и способным. Социалисты-утописты верили, что Россия сумеет избежать капиталистического этапа развития (с образованием классов рабочих и предпринимателей и борьбы между ними) и сможет построить социалистическое общество, свободное от принудительного труда. ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 1. В чём суть противоречий во взглядах славянофилов и западников? Почему их называли «друзья-враги»? 3. Что такое утопический социализм? Как он проявился в России? Какие российские корни его питали? 5. Какие три течения общественной мысли начали формироваться в России в первой половине XIX в.? Сформулируйте их основные принципы. |