782131 усл. знаки. Содержание 2 введение 3 Общие сведения о плане, карте и профиле земной поверхности 4

Скачать 140 Kb. Скачать 140 Kb.

|

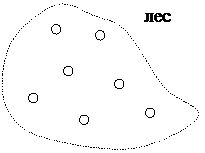

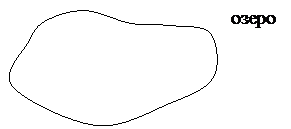

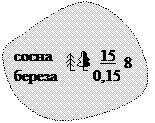

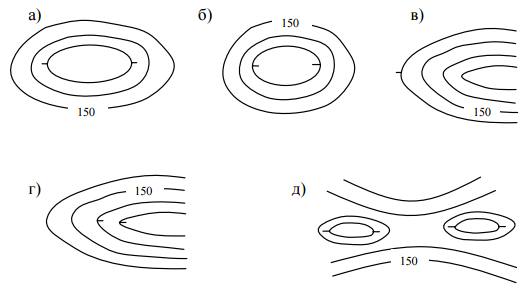

СОДЕРЖАНИЕСОДЕРЖАНИЕ 2 ВВЕДЕНИЕ 3 1.Общие сведения о плане, карте и профиле земной поверхности 4 2. Условные знаки топографических планов и карт 8 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 11 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 12 ВВЕДЕНИЕСовременная застройка городов, строительство промышленных и гражданских объектов, а также реконструкция и ремонт зданий не возможны без глубоких знаний по инженерной геодезии. От содержания, полноты и точности геодезических работ в значительной мере зависит не только качество строительства, но и долговечность сооружений. Геодезические работы являются неотъемлемой частью инженерных изысканий, проектирования, а также сопровождают и завершают все этапы строительства, и эксплуатации сооружений. Основой для выполнения первого этапа строительства – проектирование – является топографический план, который содержит в себе правильное отображение объектов на территории и сведения о рельефе местности. Для правильного решения инженерных задач необходимо иметь соответствующую теоретическую подготовку, знать современные геодезические методы и приборы, уметь их применять. Для того чтобы можно было легко читать план или карту, т.е. понимать, что представляет на местности каждая фигура, изображения на бумаге, необходимо применять условные знаки, которые легко запоминаются, удобны для черчения и содержат наибольшую информацию о местном предмете, созданном природой или рукой человека. Цель данной работы заключается в изучении основных сведений об условных знаках, применяемых для изображения ситуации на топографических планах. Задачи работы: - изучить понятия плана местности, карты и профиля земной поверхности; - описать условные знаки топографических планов и карт. Общие сведения о плане, карте и профиле земной поверхностиПланом местности называют уменьшенное изображение горизонтальной проекции небольшого участка местности, в пределах которого кривизна уровневой поверхности не учитывается. Профилем местности называется изображение на плоскости вертикального сечения поверхности местности в каком-либо направлении, построенное по определенным правилам. Профиль характеризует рельеф по выбранной линией местности. Картой называют уменьшенное изображение на плоскости всей поверхности Земли или значительной ее части, составленное в принятой картографической проекции с учетом кривизны уровневой поверхности. Листы карт имеют рамки. Внутренняя рамка образована отрезками параллелей (линий равных широт), которые ограничивают изображение местности с севера и юга, и отрезками меридианов (линий равных долгот), которые ограничивают изображение с востока и запада. В углах карты на продолжении меридианов указана их долгота, а на продолжении параллелей – широта6. По результатам теодолитной или тахеометрической съемки составляют план местности. План характеризуется точностью, детальностью и полнотой 8. Детальность плана - это степень подобия изображенных на плане контуров и объектов местности. На плане допускается спрямление контуров с ошибкой 0.5 мм в масштабе плана. Полнота плана определяется конкретными условиями участка местности и его назначением. В зависимости от назначения крупномасштабные планы делятся на топографические и специализированные. На топографические планы наносят все объекты и контуры, перечисленные в книге «Условные знаки для планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500», а рельеф изображается с точностью, предусмотренной Инструкцией. При создании специализированных планов можно изображать не всю ситуацию, а только необходимую заказчику, применять нестандартную высоту сечения рельефа и т.п. Точность плана - это средняя ошибка положения объекта или четкого контура относительно ближайших пунктов съемочного обоснования. Согласно Инструкции эта ошибка не должна превышать 0.5 мм в масштабе плана; в горной местности этот допуск увеличивается до 0.7 мм. Рельеф, формы рельефа. Высота точки – это длина отрезка отвесной линии от точки до уровневой поверхности. Если высоту точки определяют относительно основной уровневой поверхности, то такую высоту называют абсолютной, а когда за уровневую поверхность принята произвольная поверхность, то высота называется условной или относительной. На топографических картах (планах) рельеф изображают с помощью горизонталей с надписями отметок их высот. Горизонталь – это условная кривая линия, которая соединяет точки земной поверхности с одинаковыми высотами. Для облегчения чтения рельефа каждая пятая горизонталь проводится утолщенной линией и подписывается ее высота в разрыве горизонтали в соответствии с направлением склона местности (верх подписи указывает направление повышения склона). В некоторых случаях для более детального отображения рельефа применяют штриховые линии, высоты которых кратны половине высоты сечения рельефа. В отличие от основных горизонталей, полугоризонтали можно обрывать, как только в них проходит надобность. Горизонтальное расстояние d между соседними горизонталями называют заделкой. Последнее характеризует величину наклона рельефа местности. Чем наклон больше, тем меньше заложение. Для визуального определения направления скатов перпендикулярно к горизонтали проставляют берг-штрихи, которые направлены в сторону понижения склона. Кроме горизонталей для характеристики рельефа обозначают высоты характерных точек (например, вершины, колодца, перекресток дорог) (рис. 1). Высоты точек местности можно установить с горизонталями на карте (плане). Если точка лежит на горизонтали, то высота ее равна высоте данной горизонтали. Если точка лежит между горизонталями, то для определения ее высоты необходимо провести через эту точку линию ската между горизонталями АВ, которая соответствует наименьшей заделке.  Рисунок 1. - Основные формы рельефа: 1. Гора, холм – куполоподобное повышение земной поверхности. Высшая точка – вершина, боковая поверхность – склоны, нижняя часть – основа или подошва горы (рис. 1 а); 2. Котловина, котловина – это чашоподобное углубление земной поверхности. Самая низкая точка – дно, боковые поверхности – склоны, линия пересечения с равнинной местностью – бровка. Гора и котловина на карте (плане) изображается замкнутыми кривыми. Берг-штрихи на горизонталях горы направлены от вершины к основанию, по горизонталям котловины – в направлении ко дну (рис. 1 б). 3. Хребет – вытянутая возвышенность, на протяжении которой проходит линия (рис. 1 в). 4. Лощина – вытянутое понижение земной поверхности, в течение которого проходит линия водостока (рис. 1 г). 5. Седловина – понижение между двумя соседними горными вершинами или повышение, напоминающее по своей форме седло (рис. 1 д). Изучение рельефа начинают с определения на карте направлений повышения и понижения местности. При этом руководствуются следующими признаками: а) бергштрихи всегда направлены в сторону понижения; б) основания цифр, которыми обозначены горизонтали, расположены в направлении понижения ската; в) до водоемов и водостоков местность понижается; г) в одну сторону от горизонталей местность понижается, а в другую - повышается; д) горизонтали перегибаются на водораспределительных линиях хребтов и на тальвегах лощин. При съемке в поле ведут схематический рисунок ситуации снимается - абрис. Для вычерчивания абриса пользуются линейкой, угольником, транспортиром и обязательно черным простым карандашом. Резинку и химический карандаш применять в поле при составлении абриса и записях данных в журнале запрещено. Абрис составляют разборчиво, примерно следуя одного масштаба. В нем указывают результаты, измерения длин линий и углов, границы контуров и линии хода. Составляя планы по данным абрисов, изгибы линий, не подтверждены измерениями, не учитывают, поэтому в абрисе изгибы линий показывают только в точках, снимаются5. Условные знаки топографических планов и картТопографические планы и карты являются объективным отражением Земной поверхности, графическим описанием ее ситуации и рельефа. Они содержат большой объем информации о природных условиях и особенности социально-экономического развития страны. На планах местность изображают с помощью условных знаков. Условные знаки делят на внемасштабные, масштабные (контурные), линейные и объяснительные. Внемасштабные условные знаки применяют для изображения объектов, небольшие размеры которых не позволяют выразить их в масштабе карты (например, дорожные указатели, отдельные деревья, столбы, скважины и др.). Масштабные (контурные) условные знаки состоят из внешнего контура, что ограничивает данный объект, и условных знаков внутри контура. Масштабные (контурные) условные знаки применяют для изображения объектов, выражаются в масштабе карты или плана (например, здания, площади, угодья, болота, озера и др.). Линейные условные знаки применяют для изображения вытянутых объектов, ширина которых не может быть выражена в масштабе карты или плана (например, инженерные сети, дороги и др.). Объяснительные знаки представляют собой цифровые данные, характеризующие элементы ситуации: габариты и грузоподъемность мостов, скорость и направление течения водотоков, основную породу деревьев лесных угодий, гущину леса и средний размер деревьев, ширину шоссейных дорог. Пояснительные надписи сопровождают площадные, линейные и внемасштабные условные знаки. Железные и автомобильные дороги, городские улицы, реки и ручьи могут изображаться линейными или плоскостными условными знаками в зависимости от масштаба карты или плана. Для большей наглядности топографические карты и планы составляют и выдают многоцветными. Элементы гидрографии показывают голубым цветом, растительность - зеленым, рельеф - горизонталями светло-коричневого цвета. Кварталы городов и шоссе на картах показывают оранжевым цветом, а улицы и внутриквартальные дороги на планах - розовым. Другие элементы ситуации изображают черным цветом. Перечисленные условные знаки являются обязательными для всех организаций, которые выпускают топографические материалы. Еще есть специальные условные знаки, которые устанавливают соответствующие отраслевые организации и применяют для составления специальных (тематических) карт и планов. Условные знаки делятся на13: а) контурные (масштабные), изображающие предметы местности с соблюдением масштаба карты и дающие представление о местоположении предмета и его размерах (рис. 2);

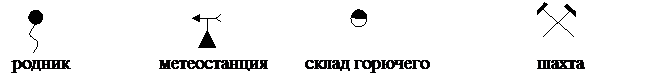

Рисунок 2. - Контурные условные знаки б) внемасштабные, дающие представление о том, что это за объект, его местоположение, но не дающие представления об истинных размерах объекта (рис. 3);  Рисунок 3. - Внемасштабные условные знаки в) линейные, по ширине не отображаются в масштабе карты, а по длине отображаются (рис. 4);

Рисунок 4. - Линейные условные знаки г) пояснительные, указывающие географические названия, качественные и количественные характеристики (рис. 5).

Рисунок 5. - Пояснительные условные знаки. В настоящее время, кроме местных предметов, на всех топографических картах и планах показывается рельеф с его основными формами (гора, хребет), а также мелкие разновидности рельефа (овраг, обрыв). Условные знаки местных предметов и рельефа, изображенные на плане или карте, при определенном навыке их чтения позволяют представлять модель местности объемно, легко оценивать участок применительно к решаемой задаче проектирования или строительства того или иного объекта. ЗАКЛЮЧЕНИЕДля того, чтобы можно было легко читать план или карту, т.е. понимать, что представляет на местности каждая фигура, изображенная на бумаге, необходимо применять условные знаки, которые легко запоминаются, удобны для черчения и содержат наибольшую информацию о местном предмете, созданном природой или рукой человека. Многочисленность и разнообразие местных предметов не позволяют помешать их на бумаге все и во всех подробностях. И чем мельче масштаб плана или карты, тем меньшее число предметов и с меньшими подробностями может быть помещено на них. В руководящих документах перед всеми ставится задача уметь изучать и оценивать местность по топографическим картам с целью принятия наиболее правильного решения. Изучение местности заключается в определении ее влияния на выполнение конкретной задачи. Методика изучения и оценки местности включает общие правила и целесообразную последовательность работы с топографической картой и аэрофотоснимками. Элементы местности оценивают во взаимосвязи друг с другом. Одновременно с изучением местности запоминают основные ее элементы для того, чтобы при выполнении какой-либо задачи по возможности меньше обращаться к топографической карте. По карте местность изучают в таком порядке. Сначала определяют тип местности по рельефу и почвенно-растительному покрову, ее характерные особенности и основные тактические свойства, то есть уясняют общий характер местности. Затем детально изучают и оценивают тактические свойства отдельных участков местности и местных предметов, которые могут оказать существенное влияние на выполнение боевой задачи, анализируют их совместно с другими элементами обстановки, в результате чего делают выводы. В данной работе кратко изложены основные понятия по заявленной теме, приведены примеры изображения с применением условных знаков для карт. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫГлотов А.В. « Инженерная геодезия», - М.: Стройиздат, 2009 – 112с. Григоренко А. Г., Киселев М. И. Инженерная геодезия. - М.: Высшая школа, 2010 – 197с. Золотова Е.В., Скогорева Р.Н.. Геодезия с основами кадастра: Учебник для вузов.-М.: Академический Проект; Трикста, 2011. – 413с. Инженерная геодезия / под ред. Д. Ш. Михелева. - М.: Высшая школа. 2009 – 202с. Инженерная геодезия: Изд. 2-е, перераб. и доп./ П.С. Закатов, Г.В. Багратуни, В.А. Величко и др.– М.: Недра, 2006.– 583с. Инструкция по топографической съемке – М.: Недра, 2009 – 401с. Клюшин Е. Б., Михелев Д. Ш., Киселёв М.И., Фельдман В.Д. Инженерная геодезия. - М.: Высш. шк., 2009 – 112с. Кузнецов П.Н. и др. Геодезия. Топографические съемки. - М.: Недра, 2011 – 354с. Левчук Г. П., Новак В. Е., Лебедев Н. Н. Прикладная геодезия. Геодезические работы при изысканиях и строительстве инженерных сооружений. - М.: Недра, 2010 – 114с. Прикладная геодезия. Основные методы и принципы инженерно-геодезических работ. Под редакцией Левчука Г.П. – М.: Недра, 2010-251с. СНиП 3. 01. 03 - 84. Геодезические работы в строительстве. М., 1985. Справочник геодезиста: В двух книгах. Кн. 1/Под ред. В.Д. Большакова, М.: Недра, 2010 – 303с. Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500. – Недра, 1989. | |||||||||||||||||||||||||||||||