ЭОП. Содержание роль системного анализа в энергоэкологических связях Влияние железнодорожного транспорта на окружающую среду Антропогенные экологические факторы Список использованной литературы Роль системного анализа в энергоэкологических связях

Скачать 181 Kb. Скачать 181 Kb.

|

|

Контрольная по экологии СОДЕРЖАНИЕ 1. Роль системного анализа в энерго-экологических связях………………………..3 2. Влияние железнодорожного транспорта на окружающую среду……….……….9 3. Антропогенные экологические факторы………………………………………....17 Список использованной литературы………………………………………………..22

Хозяйственную деятельность, связанную с учетом требований охраны окружающей среды в качестве приоритетных, специалисты относят к сфере экологического менеджмента. В последние годы в России повышается интерес к исследованию эко-лого-экономических аспектов развития топливно-энергетического комплекса (ТЭК), его воздействия на окружающую среду, инвестиционного потенциала программ энергосбережения, внедрения энергоэффективных проектов, в том числе и за счет снижения выбросов парниковых газов в соответствии с экономическими механизмами Киотского протокола. Это особенно важно при возрастающем влиянии антропогенного фактора на экологию и климат территорий в условиях вовлечения все большего объема ресурсов в сферу хозяйственной деятельности. Энерго- и ресурсосбережение открывает перед человечеством новые воз-можности комплексного решения экономических, экологических, научно-технических и других проблем, позволяя при этом активно формировать благо-приятную среду обитания. Затраты энергии являются одним из ключевых параметров любой технологии. Следовательно, деятельность любого предприятия должна оцениваться, прежде всего, с этой, энергетической, точки зрения. Энергетический фактор приобретает все большее значение и в чисто экологических вопросах. Комиссией ООН одобрен новый принцип оценки производства по анализу энергетических затрат и отходов производства по всему жизненному циклу изделия. Он отражает методику расчета эксплутационных затрат энергии, выбросов, сбросов и других отходов в цепи: добыча сырья, его подготовка и доставка, производство, реализация продукции, переработка или захоронение отходов. Но даже такой подход еще не позволяет в полной мере учесть все энергетические затраты и отходы. Более полно принцип оценки работающего или проектируемого производства можно выразить афоризмом «от природы до природы», понимая под этим энерго-экологический анализ жизненного цикла изделий с учетом всех расходов, включая и амортизационные составляющие энергозатрат и отходов. Очевидно, в современных условиях при оценке новых, а особенно инновационных, производств энерго-экологический фактор (рейтинг) становится определяющим. Энергетической стратегии до 2030 года1 в качестве основных направлений выделены следующие: 1) повышение эффективности воспроизводства, добычи и переработки топливно-энергетических ресурсов для удовлетворения внутреннего и внешнего спроса на них; 2) модернизация и создание новой энергетической инфраструктуры на основе масштабного технологического обновления энергетического сектора экономики страны; 3) формирование устойчиво благоприятной институциональной среды в энергетической сфере;

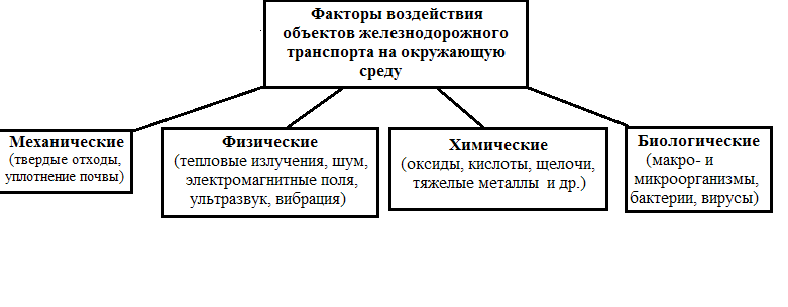

Обеспечение энергетической эффективности и экологической безопасности в сложившихся условиях стало одним из важнейших стратегических направлений развития в нашей стране, ориентированным на уменьшение объемов потребления энергоресурсов и сокращение расходов на их приобретение, снижение нагрузки на окружающую среду. При этом нельзя не отметить, что вопросы, связанные с исследованием и корректной оценкой энерго-экологической эффективности различных технических систем и комплексов, являются сегодня актуальными, если не сказать приоритетными, и требуют дополнительного теоретического обоснования. Комплексный подход к решению экономических, технологических, эко-логических и энергетических задач в одном технологическом агрегате или одной технологической схеме открывает новые пути повышения эффективности многих технологических процессов в химической, микробиологической, нефтехимиической и ряде других отраслей промышленности. Две важнейшие проблемы: экология и энергетика, их взаимосвязь все более осознаются мировым сообществом. В последние десятилетия в значительной мере именно они определяют общее предкризисное ощущение перспектив развития мирового топливно-энергетического комплекса (ТЭК): неизбежное истощение традиционных природных энергетических ресурсов Земли и все большее нарушение экологического равновесия на фоне принципиальной необходимости непрерывного роста производства и потребления энергии для развития цивилизации. Указанные проблемы представляют собой единую энергоэкологическую задачу. Современное экономическое устройство развитого мирового сообщества формирует противоборствующие взаимоотношения энергетики и экологии. Энергопредприятиям необходима максимально быстрая экономическая выгода, для чего экологические соображения часто остаются на втором плане. Но государство, общественность все более накладывают ограничения на антиэкологические последствия работы энергетиков, все активнее заставляя их «заботиться» и об охране природы. Экономический конфликт «эко-энерго» в современной реальности пока еще значителен. Практически всегда энергетика выступала разрушителем экологического равновесия (сразу или через много лет), создавала экологические проблемы, которые не разрешены до сих пор. Необходимо совместно решать энерго- и экопроблемы, исключать противоречия между ними, не допуская случаев, когда каждая сторона, справедливо осознавая свою архиважность и экономические выгоды, в конечном счете, борется с другой. Принципиальное направление для движения вперед – это становление и развитие энергоресурсосберегающего подхода ко многим вопросам современной действительности, внедрение этого подхода в экономику, технику, культуру. Надо помнить, что энергопотери, вредные выбросы наносят мощные удары по мировой экологии, экономике. Снижение энергопотерь – наиважнейшая современная задача, требующая незамедлительного решения. Проблемы энергоресурсосбережения и проблемы вредных выбросов многоаспектны и взаимосвязаны. Современное энергосбережение – это уменьшение энергопотерь как путем исключения ненужных трат ресурсов, так и путем более полного их потребления (т. е. увеличения эффективности использования топлива, включая утилизацию тепловых потерь), и, как следствие, снижение вредных выбросов в окружающую среду. Энергоресурсосбережение предполагает также максимальное использование там, где можно, нетрадиционных и возобновляемых источников энергии. Сегодня программа энергосбережения– это и программа энергетического развития и программа экологической безопасности. Вопросы системного анализа в энерго-экологических связях очень важны. Объединение этих двух ключевых направлений деятельности предприятия в настоящее время является необходимостью, что позволит повысить энергетическую эффективность, при этом снизив экологическую нагрузку. Экологическая эффективность промышленного предприятия напрямую связана с энергетической эффективностью производственного цикла. Можно предположить, что увеличение энергетической эффективности предприятия неизбежно влечет повышение его экологической безопасности. В связи с этим, роль интеграции данных процессов увеличивается и становится необходимым и целесообразным условием. Условное объединение экологического и энергетического менеджмента возможно, в том числе, и в связи с наличием общих черт: 1) Осуществляется на предприятии посредством определения программы мер, направленных на развитие предприятия (энергетическая и экологическая политика); 2) связь задач энергетического и экологического обследования и, следовательно, целесообразность одновременного проведения экологоэнергетического обследования; 3) необходимость организации постоянного энергетического и экологического мониторинга деятельности предприятия; 4) разработка предприятием экологического и энергетического паспорта, которые между собой тесно связаны. Возникает абсолютно обоснованная идея проведения общего, объединенного эколого-энергетического обследования. Энергоэкологическое обследование (аудит) предприятия объединяет две важнейшие проблемы – экологию и энергетику – и имеет целью содействие промышленным предприятиям и предприятиям ТЭК РФ в повышении эффективности своей хозяйственной деятельности за счет: - совершенствования энергетической и экологической политики; - формирования приоритетов по осуществлению мероприятий (в том числе предупредительных), направленных на повышение энергетической эффективности и на соблюдение установленных экологических требований; - создания механизма реализации эффективного энергообеспечения и регулирования природопользования. Энергоэкологический аудит: - в сфере энергетической безопасности осуществляется в целях определения путей снижения энергозатрат предприятия, оптимизации системы электро- и теплоснабжения объектов предприятия на основе использования наилучших существующих технологий, с учетом существующих стандартов и норм; обеспечения эффективности энергоиспользования; - в сфере экологической безопасности осуществляется в целях определения путей обеспечения снижения уровня негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в соответствии с нормативами допустимого воздействия, которого можно достигнуть на основе использования наилучших существующих технологий, рационального использования природных ресурсов с учетом существующих стандартов и норм. Общими целями энергоэкологического аудита является повышение энергетической и экологической эффективности и безопасности объекта, а также: 1. Оценка эффективности использования на предприятии ТЭР, снижение затрат на энергообеспечение, сохранение природных невозобновляемых ресурсов, предупреждение отрицательных антропогенных воздействий на окружающую среду и экологических рисков. 2. Анализ надежности и пожаробезопасности энергетического оборудования объекта. 3. Проверка соблюдения предприятием законодательных и нормативных требований в области энергопотребления и энергоэффективности, охраны окружающей среды, охраны труда, энергетической и экологической безопасности. 4. Оценка воздействия и прогнозирование экологических последствий деятельности предприятия в связи с использованием ТЭР (расчет вероятной эмиссии СО 2 и других парниковых газов по Киотскому протоколу). 5. Определение возможностей повышения энергоэффективности и экологической безопасности предприятия. Реализация объединенного энерго-экологического аудита позволит: - объективно оценить энергетическую эффективность использования энергетических ресурсов и разработать энергосберегающие мероприятия; - определить экологические аспекты воздействия технологических энергетических систем на окружающую среду в ходе реализации энергосберегающих мероприятий; - выработать оптимальную стратегию для обследованного потребителя энергетических ресурсов по повышению его экологической и инвестиционной привлекательности. Энерго-экологический аудит, как и всякий вид деятельности, следует рассматривать с точки зрения системного подхода и системного процесса, в центре которого имеется независимая специализированная организация или служба. Для того, чтобы созданная организация могла эффективно функционировать, она должна опираться на законы и правила современного энерго-экологического менеджмента. На основании системного подхода к процессу управления энерго-экологической аудиторской деятельностью разработан алгоритм, согласно которому все этапы управления в зависимости от выполняемых функций разделены на основные блоки: планирование, организация, операционная функция, контроль и мотивация. Общие результаты оценки энергоэффективности и экологической нагрузки предприятия необходимо использовать при общей процедуре планирования реализации эколого-энергетических решений, что позволит предприятию решить проблему энергетической и экологической безопасности. Повышение интеграции экологии и энергетики подтверждает активное создание на международном уровне ряда документов, рассматривающих вопросы экологической безопасности и энергосбережения в совокупности, как единое целое. Таким образом, можно сделать вывод о существовании тесной взаимосвязи между энергетикой предприятия и его экологической безопасностью. Решение первой проблемы позволит частично решить проблему повышения экологической нагрузки предприятия. Однако, для реализации общей стратегии управления необходима разработка эффективного механизма заинтересованности со стороны промышленных предприятий – как основных субъектов реализующих энергетическое и экологическое обследование. 2. Влияние железнодорожного транспорта на окружающую среду С момента своего появления железные дороги, наряду с огромным положительным эффектом, который они обеспечивали благодаря стремительному развитию районов, по которым они проходили, оказывали на прилегающие территории и ряд негативных воздействий. Шум подвижного состава, который по сравнению с конной тягой казался оглушающим, пугал животных, не позволял им пересекать железнодорожные пути, при этом их популяции дробились и сокращались. В Северной Америке столкновения и гибель животных под колесами поезда, как диких, так и домашних, были рядовым явлением. Именно там был изобретен «каукетчер» – скотосбрасыватель, специальная решетка внизу паровоза. Правда, предназначалась она не столько для сохранения жизни животных, сколько для уменьшения опасности схода поезда с рельсов. В последующем проблемы обострились. Когда железные дороги стремительными темпами стали расширять не только саму сеть путей, но и инфраструктуру – локомотивные и вагонные депо, водоснабжение и т. п. Со временем городские вокзалы, которые строились на окраинах, оказались в самом центре, а железнодорожные пути прошли по жилым кварталам, что создало дискомфорт для жителей близлежащих домов. Развитие электрической тяги, хотя и способствовало уменьшению шума вредных выбросов, но повлекло за собой другую проблему – влияние электро-магнитных полей, создаваемое контактной подвеской. За последние десятилетия проблема негативного влияния транспорта в целом и железнодорожного транспорта в частности на состояние окружающей среды получила глобальный масштаб. В связи с этим комиссия Европейского Содружества (ЕС) определила транспорт как один из наиболее значительных источников загрязнения. Несмотря на то, что железнодорожный транспорт из всех других видов транспорта является наиболее безопасным. Железнодорожный транспорт играет ведущую роль в функционировании и развитии экономики страны, ее транспортного рынка, в удовлетворении потребностей населения в передвижении, являясь основным звеном транспортной системы Российской Федерации и важнейшей составляющей частью производственной инфраструктуры нашей страны. Россия занимает 2 место в мире, после США по общей протяженности железных дорог (около 85 тыс. км), что составляет около 8% железных дорог мира и только около 51% из них электрифицировано. Наибольшая густота железнодорожной сети характерна для европейской части страны. В азиатской части России железнодорожная сеть развита слабо и имеет широтное направление, а в европейской части она расположена преимущественно радиально. Средняя густота железнодорожной сети для нашей страны составляет около 9 км на 1 тыс. км2. Главным образом на формирование сети железных дорог России оказывали и оказывают влияние исторический фактор, развитие и размещение хозяйства, размещение основных населенных центров, направление и развитие транспортно-экономических и логистических связей. Поэтому на долю данного вида транспорта приходится около половины грузооборота и пассажирооборота всех видов транспорта России. Таким образом, железнодорожный транспорт является одним из ведущих отраслей экономики страны. Однако в научном мире только в последнее десятилетие пришло понимание, что наряду с автомобильным и воздушным видами транспорта он является мощным источником загрязнения окружающей среды. Вместе с тем данный вид транспорта имеет по сравнению с другими его видами и ряд преимуществ, например, низкий удельный расход топлива на единицу транспортной работы, что обусловлено более низким коэффициентом сопротивления трению при движении колесных пар по рельсам по сравнению с движением автомобильных шин по дороге; применение электрической тяги, что снижает поступление количества загрязняющих веществ от подвижного состава и др. В настоящее время железнодорожный транспорт перевозит все добываемые, переработанные и синтезируемые вещества. При его эксплуатации используются опасные химические материалы и вещества. Большая часть загрязняющих веществ поступает в почвы при перевозке грузов, их рассеивании или утечке2. В настоящее время парк грузовых вагонов на железной дороге превышает 1,2 млн. ед. и более 50% из них имеет износ. Износ пассажирских вагонов на начало 2013 г. составил 65%, а средний возраст вагонов – 19 лет. Все это сильно влияет на увеличение выбросов вредных веществ в окружающую среду прижелезнодорожной полосы. Особую роль играет загрязнение окружающей среды продуктами выбросов электровозов, образующихся при истирании колесных пар, деталей и узлов агрегатов, контактного провода и пантографа и др.3. Парк локомотивов в России составляет около 20,5 тыс. шт. и по их количеству он уступает только США. Однако основу локомотивного парка составляют машины еще советской постройки. Например, около 98% грузовых электровозов постоянного тока приходится на локомотивы устаревшей конструкции. Тепловозный парк в России приблизительно состоит из 10 тыс. ед., из которых около 50% приходится на маневровые тепловозы, используемые для надвига вагонов на сортировочные горки, работы в подгорочных парках, подачи вагонов на подъездные пути, обслуживания пассажирских и других станций. Именно маневровые тепловозы в большинстве своем используемые в населенных пунктах выбрасывают большое количество различных вредных веществ, усложняя и так непростую экологическую ситуацию4. Необходимо отметить, что в целом как локомотивный, так и вагонный парк сильно устарел как физически, так и морально. Железнодорожный транспорт весьма ощутимо влияет на экосистемы. Оно проявляется в загрязнении воздушной, водной среды и земель при строительстве и эксплуатации железных дорог. Кроме магистральной сети, хозяйство железнодорожного транспорта содержит в себе тысячи вокзалов и грузовых дворов, большое количество локомотивных и вагонных депо, оказывающих влияние на окружающую среду, поэтому проблема экологизации железнодорожного транспорта очень важна. Воздействие указанных объектов на окружающую среду обусловлено процессом строительства, производственно-хозяйственной деятельностью, интенсивностью эксплуатации подвижного состава, а влияние в загрязнении воздушной и водной сред, почв и земель при строительстве и эксплуатации. Все факторы, воздействующие на окружающую среду от объектов железнодорожного транспорта, можно разделить на 4 группы (рис. 1). Рис. 1. Факторы воздействия объектов железнодорожного транспорта на окружающую среду  Необходимо отметить, что если раньше говорили только о поступлении загрязняющих веществ от объектов железнодорожного транспорта, то сейчас уже говорят о влиянии на состояние растительного и животного мира прилегающих территорий, здоровье людей. Основными загрязнителями воздушной среды являются выбросы отработавших газов дизелей тепловозов. Они представляют собой аэрозоль, состоящий из капель воды, топлива, масла, сажи, оксидов углерода, азота, серы и других веществ, многие из которых оказывают канцерогенное, мутагенное и тератогенное действие на живые организмы. Также вредные вещества поступают в атмосферу при осуществлении различных технологических процессов на предприятиях5. Серьезной причиной загрязнения атмосферы, а через нее других сред вредными веществами является распыление сыпучих грузов при их погрузке, выгрузке, транспортировании6. Например, общее количество потерь при перевозках минеральных удобрений насыпью в крытых вагонах составляет 8,6%, а при перевозках в полувагонах – 28,1%. При перевозках в универ-сальных вагонах ежегодно теряется около 7% руды и более 3% цемента, которые могут содержать тяжелые металлы7. Ежегодно из пассажирских вагонов на каждый километр пути выливается до 200 м3 сточных вод, содержащих патогенные микроорганизмы, и выбрасывается до 12 тонн сухого мусора8. Так ежегодно железнодорожным транспортом в России перевозится около 1 млрд. чел., из которых в структуре перевозок 70% перевозится пригородными электропоездами, в которых отсутствуют биотуалеты и пункты сбора ТБО. Особое строение железнодорожного полотна нередко приводит к развитию водной эрозии9, особенно к образованию и росту оврагов10. Также вредные вещества поступают в окружающую среду не только от передвижных источников, но и от таких стационарных, как локомотивных и вагонных депо, промывочно-пропарочных станций, шпалопропиточных заводов и др. Немаловажной проблемой является возрастающий уровень шума от объектов транспортной инфраструктуры железной дороги, особенно в населенных пунктах, где домами. Шум поезда слагается из шума локомотива и вагонов. При работе тепловозов наибольший шум отмечается у выпускной трубы двигателя (100-110 дБА), а на расстоянии 50 м от полотна железной дороги шум от тепловоза составляет 83-89 дБА. Существенное значение имеют шумы, вызываемые работой двигателей локомотивов, а также вентиляторами. Шумы возникают также от ударов в ходовых частях, от дребезжания тормозных тяг, колодок, автосцепки и др. Уровень звука от движения подвижного состава при скорости движения 50 – 60 км/ч составляет 90-92 дБА11. Железнодорожный транспорт является поставщиком вредных веществ и в гидросферу, т.к. вода участвует во многих технологических процессах: при мойке подвижного состава, охлаждении компрессоров, получении пара и др. Причем до 70 % потребляемой воды расходуется безвозвратно, например, при заправке пассажирских вагонов, получении пара и др. При мытье подвижного состава, утечках при транспортировке вредные вещества попадают в почву и водоемы. Основными загрязнителями являются кислоты, щелочи, фенолы, шестивалентный хром, ПАВы и другие вещества. Особенно опасным и массовым является загрязнение нефтепродуктами, максимальная концентрация которых в окружающей среде фиксируется на промывочно-пропарочных станциях12. Особую опасность представляет загрязнение почв тяжелыми металлами. Большая их часть сорбируется и аккумулируется в почвах, остальная – мигрирует с поверхностными и подземными водами. Важную барьерную роль на пути миграции тяжелых металлов, кроме почвенного покрова, выполняют растения. Выявление устойчивости агрофитоценозов к загрязнению тяжелыми металлами является актуальной задачей, поскольку в отводах железных дорог нередко располагаются сельскохозяйственные угодья. Железнодорожный транспорт является поставщиком большинства тяжелых металлов из которых преобладают Fe, Cг, Ni, Zn, Рb, Сu, Ti, Со, Мn13. Источником их поступления является трение в системах: колесо – тормозные колодки, колесо – рельс, пантограф – контактный провод, подшипники. Тяжелые металлы также поступают в прижелезнодорожные ландшафты от выхлопных газов двигателей тепловозов и отоплении вагонов углем; от химического состава балластного слоя и земляного полотна, литолого-химического состава щебня. Большую роль в загрязнении почвы тяжелыми металлами на железнодорожном транспорте играют рассыпание, испарение, утечка грузов на путь и межпутье с грузовых вагонов. Таким образом, уровень загрязнения почв придорожной полосы выбросами железнодорожного транспорта зависит от интенсивности, скорости движения поезда, начальной скорости торможения, длины тормозного пути перед платформами и уклона рельефа, состава перевозимых грузов и продолжительности эксплуатации дороги14. Нередко вблизи железнодорожного полотна располагаются агрофитоценозы. Конечно, действие загрязнителей на биоту зависит от их природы, химического состава, концентрации, продолжительности их воздействия, степени аккумуляции, миграции, трансформации. В связи с этим в прижелезнодорожной полосе зачастую наблюдается мутационный процесс, вызываемый как электромагнитными полями, так и рядом тяжелых металлов, углеводородов и других веществ. Действия веществ на живые организмы в зоне воздействия железной дороги происходит в условиях более высоких температур, чем окружающая местность, что вызывает определенные реакции в виде специфических морфозов и ускоренного прохождения фенофаз. Многие вещества способны накапливаться в растениях (сельскохозяйственных культурах) и, соответственно, вовлекаться в систему «растение – человек; растение – животное – человек»15. Необходимо отметить, что вибрация от проходящего подвижного состава оказывает влияние на уплотнение почв и эрозию почвы (особенно рост овражно-балочных систем), а значит и приводит к изменению видового состава биологических сообществ16. Также на их видовое разнообразие оказывают влияние электромагнитные поля. С другой стороны, железные дороги формируют связи между отдельными географическими зонами, создавая дополнительные пути миграции ряда видов растений в новые для себя условия обитания. Это приводит к появлению в зоне влияния дорог адвентивных растений, которые впоследствии, адаптируясь к новым условиям, могут образовывать достаточно мощные сообщества, вытесняя аборигенные растения17. Особую роль играют искры от подвижного состава, являясь источником пожаров. Источниками искр являются газоотводные устройства тепловозов, а также чугунные тормозные колодки локомотивов и вагонов. Такие пожары нередко способны привести к выгоранию больших площадей и, как следствие, биологических сообществ. Таким образом, железная дорога является мощным фактором, оказывающим влияние на окружающую среду. Однако, влияние железнодорожного транспорта, хотя и являющегося источниками негативного воздействия на окружающую природную среду и население, все же значительно ниже, чем других источников, таких, например, как предприятия химической промышленности, металлургические комбинаты, тепловые электростанции и т. п. 3. Антропогенные экологические факторы В соответствии с Конституцией РФ18 каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам, которые являются основой устойчивого развития, жизни и деятельности народов, проживающих на территории Российской Федерации. Общеизвестно, что одной из актуальных проблем современности является устойчивая деградация окружающей среды. Чрезмерная нагрузка на окружающую среду, обусловленная антропогенным фактором, способна нарушить хрупкий баланс экологических систем. Экологический фактор – это любой элемент среды, способный оказать непосредственное влияние на живые организмы и на характер их отношений друг с другом. В свою очередь, организм реагирует на экологический фактор специфичными приспособительными реакциями. Экологические факторы среды, с которыми связан любой организм, делятся на категории: 1) факторы неживой природы - абиотические; 2) факторы живой природы - биотические; 3) антропогенные факторы. Предметом нашего рассмотрения являются антропогенные факторы – формы деятельности человеческого общества, которые приводят к изменению природы как среды обитания других видов или непосредственно сказываются на их жизни. С появлением человека на Земле естественные процессы, протекающие в окружающей среде, меняются. В ходе истории человечества развитие сначала охоты, а затем сельского хозяйства, промышленности, транспорта сильно изменило природу нашей планеты. Значение антропогенных воздействий на весь живой мир Земли продолжает стремительно возрастать, поскольку антропогенный фактор – это природопреобразующая деятельность людей, явившаяся новой движущей силой развития природы. Антропогенные факторы - это формы деятельности человека, влияющие на живые организмы и условия среды их обитания: рубка, вспашка, орошение, выпас, строительство водохранилищ, водонефте-газопроводов, прокладка дорог, ЛЭП и др. Воздействие деятельности человека на живые организмы и условия среды их обитания могут быть прямыми и косвенными. К прямому воздействию относятся: − сплошная вырубка лесов; − лесные пожары и выжигание растительности; − уничтожение лесов и растительности при создании инфрастуктуры (затопление при создании водохранилищ, уничтожение вблизи карьеров, промышленных комплексов и т. д. Например, вырубая деревья в лесу при заготовке древесины, он оказывает прямое воздействия на вырубаемые деревья (валка, очистка от ветвей, распиловка, вывоз и др.) и одновременно оказывает косвенное воздействие на растения древесного полога, изменяя условия среды их обитания: освещение, температуру, циркуляции воздуха и т.д. На лесосеке из-за изменения условий среды обитания дальше не смогут жить и развиваться тенелюбивые растения и все организмы, связанные с ними. Косвенное воздействие деятельности человека: − изменение условий обитания в результате антропогенного загрязнения воздуха, воды, применения гербицидов и минеральных удобрений. − проникновение в растительные сообщества чуждых видов растений (интродуцентов). Наиболее очевидное проявление антропогенного влияния на биосферу - загрязнение окружающей среды. Значение антропогенных факторов постоянно растет, по мере того как человек все больше подчиняет себе природу. Человеческая деятельность представляет собой совокупность преобразования человеком в своих целях природных экологических факторов и создания новых, ранее в природе не существовавших. Выплавка металлов из руд и производство оборудования невозможны без создания высоких температур, давлений, мощных электромагнитных полей. Получение и сохранение высоких урожаев сельскохозяйственных культур требует производства удобрений и средств химической защиты растений от вредителей и возбудителей заболеваний. Современное здравоохранение не возможно представить себе без средств химио- и физиотерапии. Достижения научно-технического прогресса стали использоваться в политических и экономических целях, что крайним образом проявилось в создании специальных поражающих человека и его имущество экологических факторов: от огнестрельного оружия до средств массового физического, химического и биологического воздействия. В этом случае говорят о совокупности антропотропных (направленных на человеческий организм) и антропоцидных факторов, вызывающих загрязнение окружающей среды. С другой стороны, кроме таких факторов целенаправленного назначения, в процессе эксплуатации и переработки природных ресурсов неизбежно образуются побочные химические соединения и зоны высоких уровней физических факторов. В условиях аварий и катастроф эти процессы могут носить скачкообразный характер с тяжёлыми экологическими и материальными последствиями. Отсюда и потребовалось создавать способы и средства защиты человека от опасных и вредных факторов, что реализовалось в настоящее время в упомянутую выше систему - безопасность жизнедеятельности. Хотя человек влияет на живую природу через изменение абиотических факторов и биотических связей видов, деятельность людей на планете следует выделять в особую силу, не укладывающуюся в рамки классификации. В настоящее время практически вся судьба живого покрова Земли и всех видов организмов находится в руках человеческого общества, зависит от антропогенного влияния на природу. Воздействие человека на окружающую среду проявляется по следующим направлениям: 1. Загрязнение атмосферы (радиологическое, химическое, механическое, тепловое). 2. Нарушение озонового слоя, образование «озоновых дыр» снижающих защитные возможности атмосферы против поступления к поверхности Земли опасной для живых организмов жесткой коротковолновой ультрафиолетовой радиации. 3. Замусоривание околоземного пространства, последствия которого до конца пока не осмыслены, если не считать реальную опасность космическим аппаратам, включая спутники связи, локации поверхности земли и другие, широко использующиеся в современных системах взаимодействия между людьми, государствами и правительствами. 4. Истощение и загрязнение водных ресурсов. 5. Загрязнение океана и изменение свойств океанических вод за счет нефтепродуктов, насыщения их углекислым газом атмосферы, в свою очередь загрязненной автотранспортом и теплоэнергетикой, захоронения в океанических водах высокотоксичных химических и радиоактивных веществ, поступления загрязнений с речным стоком, нарушения водного баланса прибрежных территорий в связи с регулированием рек. 6. Нарушение рельефа земной поверхности и геологического строения. 7. Радиоактивное загрязнение отдельных участков и регионов с тенденцией его расползания по поверхности Земли. 8. Загрязнение засоление, заболачивание почвы и её эрозия. 9. Истребление лесных массивов и сокращение видового разнообразия. 10. Опустынивание земной поверхности. В связи с чем, в центре внимания современного человечества стоят проблемы взаимодействия человека с окружающей природной средой, экологической устойчивости планеты. Сегодня решение экологических задач стало одним из глобальных критериев гуманности общества, уровня его технических и научных разработок. Список используемой литературы

1 Распоряжение Правительства РФ от 13.11.2009 N 1715-р «Об Энергетической стратегии России на период до 2030 года»// Собрание законодательства РФ.2009. № 48. Ст. 5836. 2 Казанцев И.В. Экологическая оценка влияния железнодорожного транспорта на содержание тяжелых металлов в почвах и растениях полосы отвода: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук / Институт экологии Волжского бассейна Российской академии наук. Тольятти, 2008. С.4. 3 Журавлева М.А., Зубрев Н.И., Кокин С.М. Загрязнение полосы отвода // Мир транспорта. 2012. Т. 41. № 3. С. 114-116. 4 Червотенко Е.Э., Калинина А.Р. Оценка степени загрязнения территорий железнодорожных станций выбросами в атмосферу тяговым подвижным составом // Вестник Иркутского государственного технического университета. 2011. Т. 49. № 2. С. 116-118. 5 Червотенко Е.Э., Калинина А.Р. Оценка степени загрязнения территорий железнодорожных станций выбросами в атмосферу тяговым подвижным составом // Вестник Иркутского государственного технического университета. 2011. Т. 49. № 2. С. 116-118. 6 Казанцев И.В. Железнодорожный транспорт как источник загрязнения агроландшафтов тяжелыми металлами // Самарский научный вестник, 2014. № 2 (7). С. 41-43. 7 Казанцев И.В., Зарубин Ю.П., Пурыгин П.П. Влияние подвижного состава на содержание тяжелых металлов в почвах и растениях полосы отвода железных дорог // Вестник Самарского государственного университета. 2007. № 2. С. 179. 8 Теплых С.Ю., Саргсян А.М. Загрязнение водных объектов поверхностными стоками с прилегающих путей железнодорожных станций // Водоочистка. 2012. № 2. С. 32. 9 Ибрагимова С.А., Казанцев И.В. Характеристика эрозионных процессов на территории Самарской области // Известия Самарского научного центра Российской академии наук, 2014. Т. 16. № 1-1. С. 245. 10 Никитин Н.А. Влияние железнодорожного транспорта на развитие процессов водной эрозии почв полосы отвода железных дорог в лесостепной зоне низкого заволжья Самарской области // Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии. 2011. Т. 20. № 3. С. 50-63. 11 Калачева О.А., Прицепова С.А. Проблемы воздействия подвижного состава железнодорожного комплекса на окружающую среду // Естественные и технические науки. 2012. № 6. С. 135. 12 Никитин Н.А. Влияние железнодорожного транспорта на развитие процессов водной эрозии почв полосы отвода железных дорог в лесостепной зоне низкого заволжья Самарской области // Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии. 2011. Т. 20. № 3. С. 52. 13 Макаров А.О., Бондаренко Е.В., Макаров О.А. Оценка ущерба / вреда от загрязнения и деградации почв и земель на территории железнодорожных объектов Москвы // Использование и охрана природных ресурсов в России. 2014. № 1 (133). С. 28. 14 Теплякова Е.А., Бельков В.М. Загрязнение земель инфраструктуры // Путь и путевое хозяйство. 2013. № 7. С. 2-4. 15 Ибрагимова С.А., Казанцев И.В. Эрозия почв в агроландшафтах Самарской области // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2013. Т. 15. № 3. С. 256. 16 Никитин Н.А., Пурыгин П.П., Шаталаев И.Ф., Шарипова С.Х. Эрозия почв, ее виды, методы прогнозирования. Эрозия почв полосы отвода железных дорог и результаты ее проявления // Естественные и технические науки. 2009. № 2. С. 135. 17 Сенатор С.А., Никитин Н.А., Саксонов С.В., Раков Н.С. Факторы определяющие формирование флоры железных дорог // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2012. Т. 14. № 1-1. С. 264. 18 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. |